专家观点

缪哲 | 以图证史的陷阱

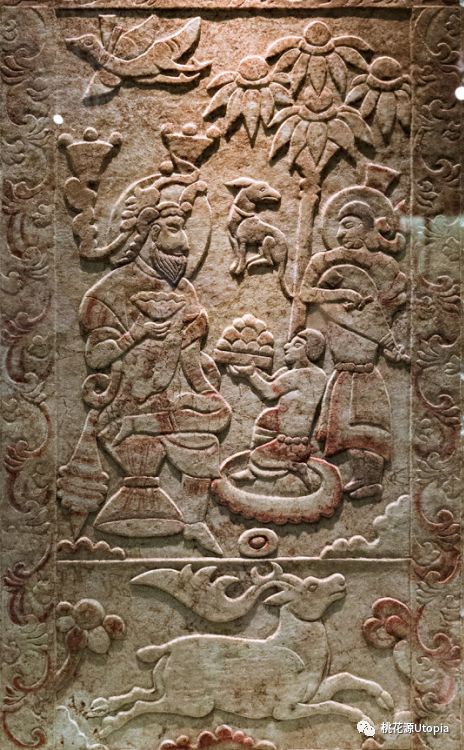

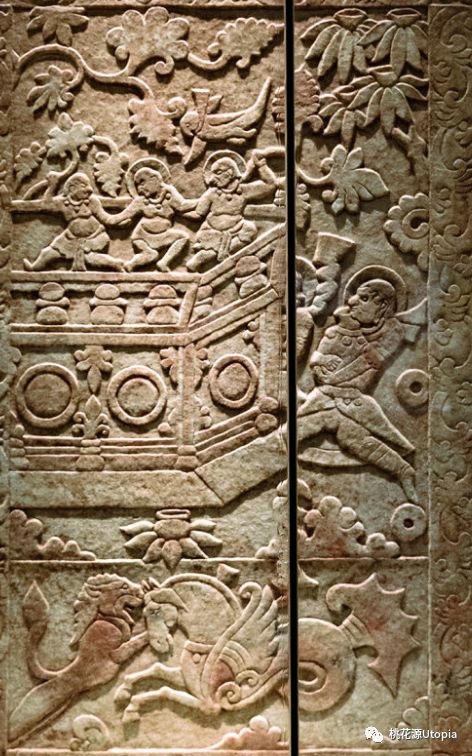

以图证史,近来颇为史学界所乐道。这方法所获的成绩,以我所见而言,似以荣新江教授与姜伯勤教授的两部专书为最。两书研究的范围,均不出北朝至隋唐,即通常说的“中古”。姜先生的《中国祆教艺术史》,是讨论祆教图像与历史、宗教之关系的。荣先生《中古中国与外来文明》,虽非艺术史的专著,但也多有与祆教图像有关的内容。两书都颇多胜解,开人耳目;祆教图像的宗教与历史之潜义,似发之已无遗。(图1、2)

名称:《中古中国与外来文明》(图1)、《中国祆教艺术史研究》(图2)

作者:荣新江、姜伯勤

出版:三联书店

内容:中古史时期,中国与中亚、西亚的文化交流与艺术衍变。

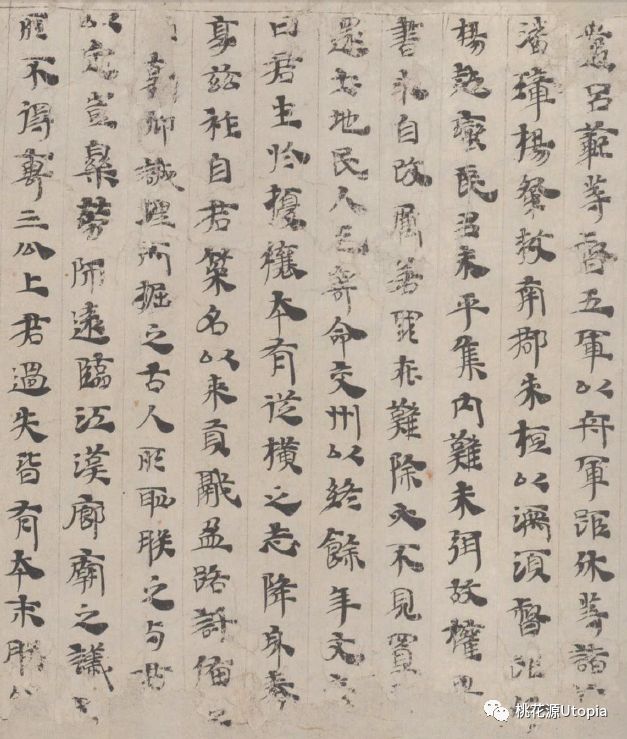

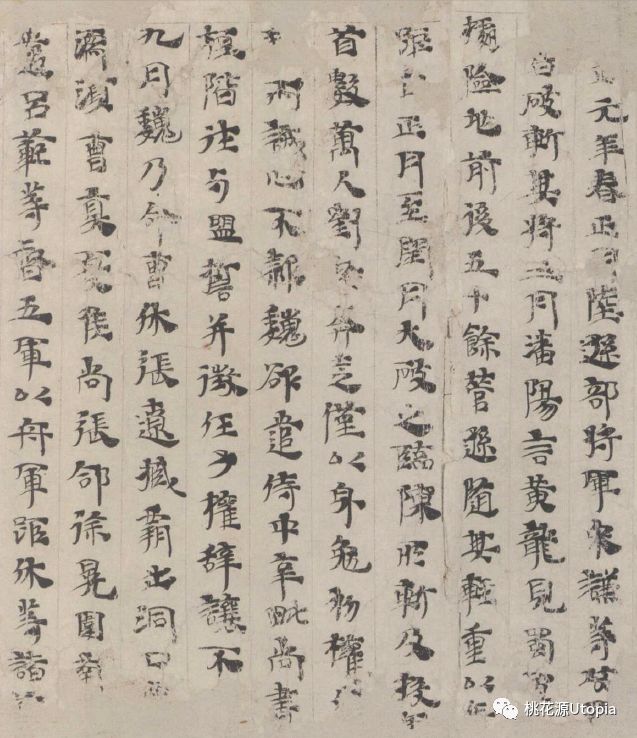

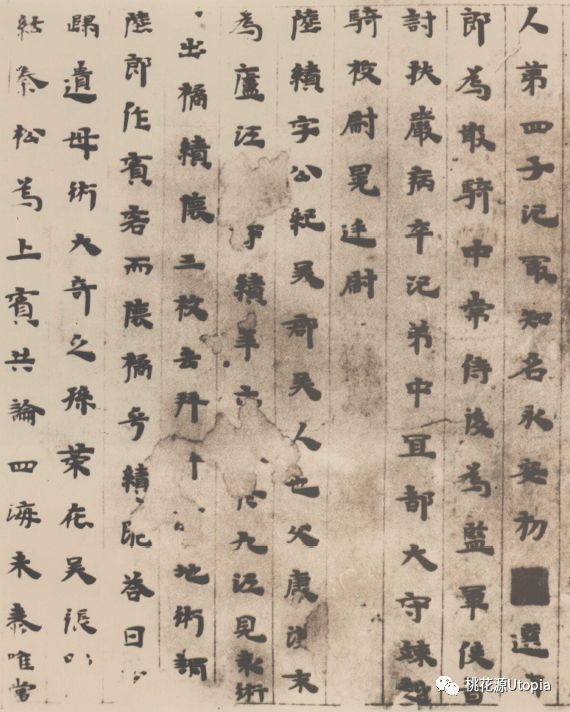

但近来把玩两书征引的图像,并杂取案头的书,以相参证。掩卷后,觉得这以图证史的方法,似犹有可议的地方。我先举个远点的例子:上世纪五十年代,郭沫若先生重拾清人的余绪,于王羲之《兰亭集序》的真伪,连写了四篇文章,称《兰亭序》是唐太宗君臣的阴谋之产物,也就是伪作。文章发表后,一场《兰亭》之真伪的辩论,就热闹地开始了。(图3)

名称:神龙本《兰亭序》(冯承素摹本)(图3)

时代:唐朝

作者:冯承素

现藏:故宫博物院

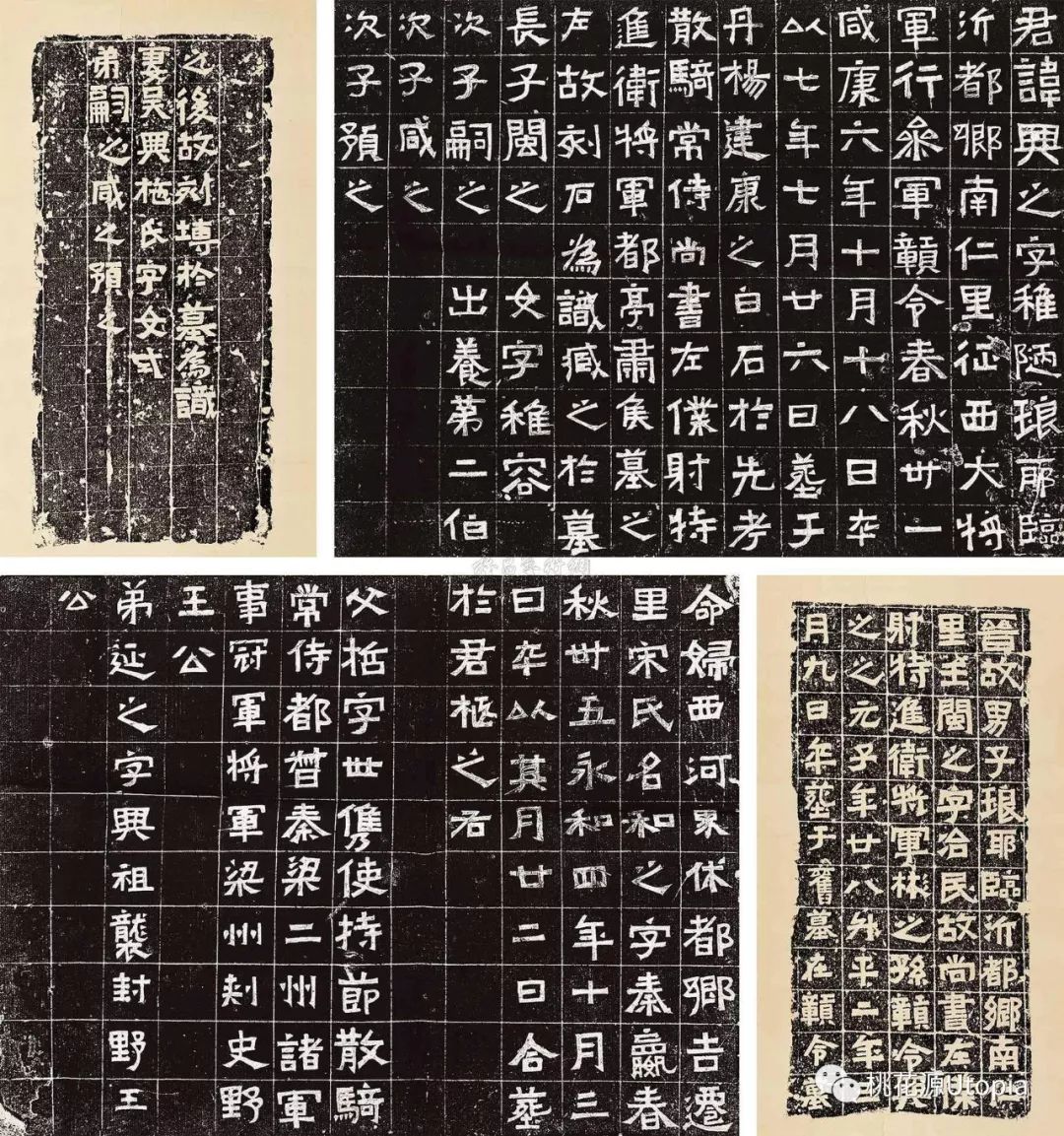

“偶像破坏派”的人,自以郭沫若先生为首领,拥戴者有宗白华、启功和史树青几位先生。“护法派”的人,则有章士钊、高二适、商承祚等人,都是极一时之选的饱学宿儒。郭先生主要的根据,是出土于新疆和江苏一带的书抄与墓刻,如晋人抄写的《三国志》残卷,东晋王兴之、谢鲲等人的墓志等。(图4、5、6、7、8)这些书抄与墓志的字,都是汉隶体,与《兰亭》的楷法,是颇不相侔的。故郭老下结论说:“《三国志》的晋写本既然是隶体,则其他一切晋写本都必然是隶书体。新疆出土的晋写本是隶书体,则天下的晋代书都必然是隶书体。所谓一隅三反,所谓必然性通过偶然性而表现,就是这个道理。”

名称:(佚名)《三国志·吴书·孙权传》残卷(上左图4,上右图5),(佚名)《三国志·吴书·虞翻传》残卷(下左图6,下右图7)

年代:西晋抄本

出土:新疆吐鲁番安乐故城南佛塔遗址陶罐(图4、5);新疆鄯善县(图6、7)

现藏:新疆维吾尔自治区博物馆藏

名称:《王兴之夫妇墓志》《王闽之墓志》(图8)

年代:东晋永和四年(348);东晋升平二年(358)

出土:南京郊区新民门外人台山;南京象山

现藏:南京市博物馆

有“偶然”“必然”的教义可依仗,说话自然霸气。但“护法者”们却很“强项”,说写字是因功能的不同,可用不同体的。比如抄书与刻碑,自不妨沿袭汉代的隶书;写信或做文,则不妨用新体(楷体)。

这就是那一场辩论的大意。我举这例子的意思是说,凡图像(书法也是其一),是往往有其保守性的。我们看艺术史,就可知这程式化的保守,每以匠人为甚。出于士人、文人、或艺术家的图像,保守每不及前者。简单地说,匠人爱守旧的程式,士人、文人、或艺术家则好新奇,不怎么守旧轨(这当然是相对而言)。比如河南“千唐志斋”所藏的唐代墓刻中,书风绝类于北魏者,是有很多的。不看碑额上“大唐”字样,你很难不当成北魏的遗物。若按郭老立论的方法,则太宗君臣标准的楷书,就也成了后人的伪作。现在留存下来的书抄,墓刻,都是匠人的手笔,其中有“程式的保守之参数”,用以做史料来推断士人的字时,这“参数”应做一番“减除”,不好径以为证据的。

我提这一段旧事,是因读过荣、姜两先生的书后,突然觉得这以图证史的方法,很容易重蹈郭老等人的前辙,不可不慎。盖用以证史的图像,每见于丧器、丝织品或金银器等功用性物件,也就是说,与书抄和碑刻一样,往往是匠人的手笔。而匠人的本分,如我们上面讲的,是尽量遵守旧的程式,没有必要,是不轻改动的。正如贡布里希谈装饰的书里说的,“艺师们总爱修改既有母题,而不创新腔”。

因为创新很难,也不易为社会所接受,故“修改、丰富或简化一个既 有的复杂之型构(configuration),往往比凭空造一个容易”。这话中的每一个词,在中西艺术史的传统中,都一一可复按。既守旧的程式,图像就往往落后于“史”。在这一点上,即使“士人”的图像中,也不免有陷阱。比如清人的画中,人物多博衣广袖、束发葛巾,少有长袍马褂、剃发拖辫子的人。设天下有谷陵之变,清代的遗物,仅剩这清人的画了,则以这画中人物的装束,去推考清代的服饰,其不错者几稀。(图9)

名称:《西斋行乐图卷》(图9)

作者:(清)禹之鼎

尺寸:30.1x161.4cm

现藏:上海博物馆藏

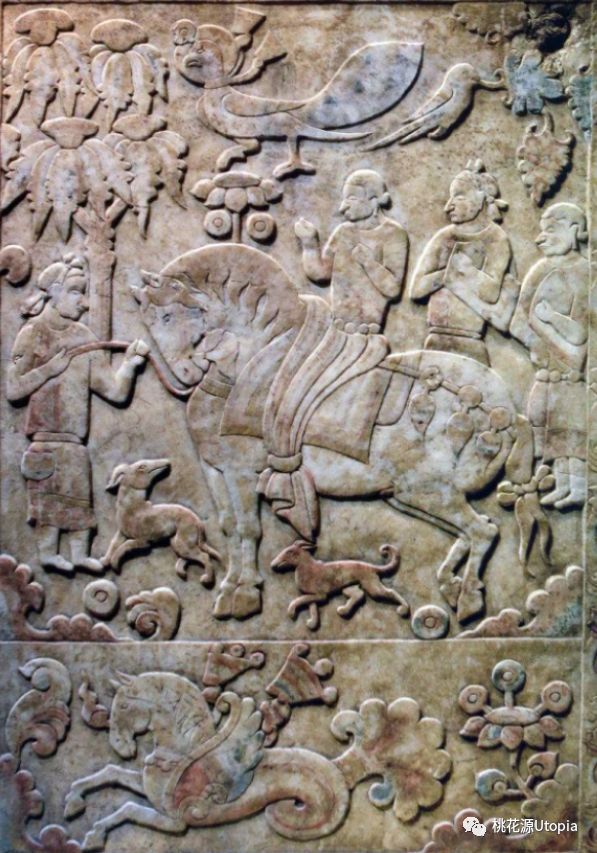

荣先生的以图证史,总体上很谨慎,是颇令人起敬的。但偶也有失慎的地方。我们举个例子。在《北朝隋唐粟特人聚落的内部形态》一文里,荣先生依据西安出土的安伽墓浮雕,勾勒了入华粟特人之生活的一个侧面:狩猎与种植(《中古中国与外来文明》,三联书店版,150-151页)。其中说,“石棺上的一些共同的主题,表现了聚落内部的日常生活状况”。他归纳的共同的主题中,便有狩猎,故他有结论说:“狩猎是尚武的粟特人或聚落中其他中亚人经常从事的活动。”(图10)

名称:同州萨保安伽墓围屏石榻(图10,局部)

出土:西安市北郊

时代:北周大象元年(579)

现藏:陕西历史博物馆

风格:减地雕刻、傅彩

内容:狩猎、宴饮、会盟、乐舞

尚武的粟特人,是否以狩猎为日常的生活,我不敢说。我只觉得这样简单地以图像做证据,似不很得宜。因为这图有程式的因素,未必都是写实。我们看荣先生引为史证的一幅图,即“安伽石棺宴饮与狩猎图”。其中的野猪,与古代西亚狩猎图中的野猪,真所谓“若合符节”;其迎面射狮的形象,则尤为古西亚艺术的定式;追杀羚羊的场面也如此。

这些场景,固可谓古中亚、西亚人的生活之写实。而狮子在中国,却是西域的贡物,是不见于林薮的(蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,195页),野猪固然有(由刘禹锡的“为京兆韦尹进野猪状”可知),羚羊或也有(岑仲勉:《隋唐史》摘有“龙、武、当州”贡羚羊角的记载),但如我们上面讲的,它们的形象,是照搬了中西亚艺术的程式。(图11)那么,安伽墓浮雕中的狩猎场景,有几分是程式的因袭,或对其祖先生活的回忆,又有几分是自造的新腔,或当时生活的纪录呢?这些问题,倘别无史证,我想是大可一问的。

名称:“狩猎纹粟特银器”(图11)

著录:《粟特银器》

出土:片吉肯特(Panjikent)遗址

编者:马尔·沙克(Boris Ilich Marshak)

年代:约6-7世纪

写到这里,忽然想起李零先生最近发表于《读书》的一篇文章,似是抱怨考古报告撰写的马虎。我虽不学考古,但有时候,也不得不读考古报告,故与李先生有“同苦”。考古的报告,总是避不开“图”与“史”的,故“程式之保守的陷阱”里,就总有不慎跌落的人。比如太原出土的虞弘墓中,骑马的人均无马镫。(图12、13)《太原隋代虞弘墓清理简报》就纳闷地说,这“马镫在甘肃武威魏晋墓中已见实物”了,“之后又有许多,尤其是距此墓(虞弘墓)仅百米之遥的北齐娄睿墓壁画中,所见马上也有镫”。(图14)于是结论就来了:“这反映出该族似乎还没有马镫。”(《文物》二○○一年第一期)

名称:检校萨保虞弘墓石椁(图12、13局部)

时代:隋开皇十二年(592)

出土:太原市晋源区王郭村

现藏:山西博物院

名称:东安王娄睿墓壁画线描图局部(图14)

年代:北齐武平元年(570)

出土:太原市晋源区王郭村

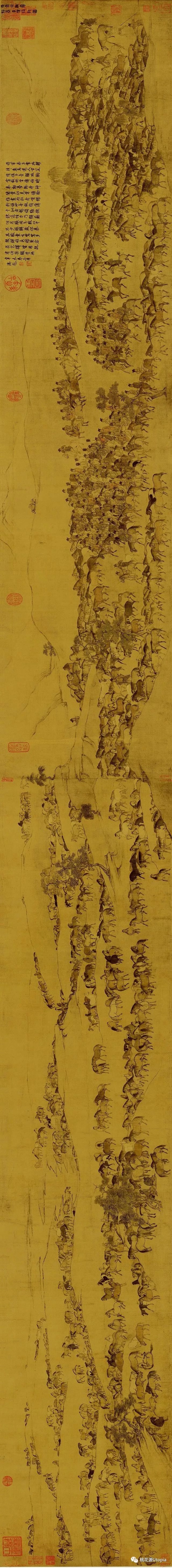

隋代入华的粟特人,骑马是否用马镫,我不清楚。我只觉得这样使用图像,是过于轻率了。写报告的人,似完全不考虑程式保守的因素。一图一式,他都以为是当时生活的写实。但我们都知道,粟特人的美术,是源出于古西亚的;而古西亚的图像中,骑马的人就往往没有马镫,且脚尖一律朝下。在粟特人老家片吉肯特(Panjikent)的壁画中,骑马人也如此。我们再看虞弘墓中的骑马人,脚尖也鲜有不朝下者;则可知虞弘墓的图像,似是沿袭了粟特人家乡的旧程式,很难说是入华粟特族之实际生活的写实。北京故宫里,藏有(唐)《韦偃牧放图卷》的宋代摹本,其中的牧手虽有马镫,但脚尖也是朝下的,即此可知程式的顽固了。(图15)至于马镫,按李约瑟的说法,是中国对世界的独有之贡献,至公元五世纪,中国就有成熟的马镫了。用不用马镫,似不关礼制之防,这粟特人有什么理由非不用马镫呢?真是“尽信图,倒不如无图”了。

名称:《临韦偃牧放图卷》(图15)

作者:(宋)李公麟

尺寸:纵46.2cm,横429.8cm

现藏:故宫博物院

“以图证史”的反面,是“以史证图”,即用历史的文献,去钩索图的含义。为说来不累赘,我姑且把这“反面”也纳于“以图证史”的概念里。这方面的陷阱,是存在于图的形式和意义之间的。盖艺术中的定式,初起往往有含义。比如古希腊和西亚的石榴饰,最初是生命与复活的象征,而到了后来,就多只有装饰的功能。再如传入于印度的正面莲,原本有具体的含义(含义颇多,难一一指数),而在中国流传了数代之后,含义便慢慢地消退,仅为装饰了(如装饰藻井)。这形式和含义的关系,我们可套用一句《圣经》的话:形式是恒久的,意义是飘忽的。故用以图证史时,我们在形式与意义之间,应有适当的平衡;于形式中的含义,不要一味去深求,否则会失于穿凿,落于程式的陷阱。这方面的教训,《中国祆教艺术史》似可提供一个。

书中关于虞弘墓浮雕的那篇文章里,引了一幅浮雕的照片。按姜先生的解释,这图的内容,是“一有头光者骑在马上,为密特拉神。后一有头光者持华盖伞,马前一有头光侍者,立石榴树下,以盘中石榴供奉”。(图16)接下来,就是石榴于祆教的含义之解释。

名称:检校萨保虞弘墓石椁(图16)

时代:隋开皇十二年(592)

出土:太原市晋源区王郭村

现藏:山西博物院

图中的树,与石榴差得虽远,但考虑到艺匠未必有写实的冲动,故我们姑且承认它是石榴。但画面一转,这树的身份就变了。虞弘墓中还有另一面浮雕,图中也有一棵树,树的叶子,也数片一组,绕一果状物而成下垂的花冠状,每一朵“花”的花瓣之数目,也恰为七。除果子做柿状、不做石榴状外,这树与前图中的并无不同。而这书中则别有解释:“祖尔万神(Zurvan)端坐椅上饮酒,坐七叶树下……侍者献上果品,犬安坐,吉祥鸟高飞。”故这一种树,是亦可称七叶树的。(图17)

名称:检校萨保虞弘墓石椁(图17)

时代:隋开皇十二年(592)

出土:太原市晋源区王郭村

现藏:山西博物院

再换一幅看看。上世纪初安阳出土的北齐石棺中,有一块用作石棺床右屏风的浅浮雕刻石,现藏于日本的弥贺(Miho)博物馆,其中也有棵树,或因空间太小的缘故,绕果状物而生的叶子,数目或减为六,或五,或四,无有七者。但基本的形制,与上两树并无太大的差别。那这又是什么树?书里解释说:“女子上方绘一生命树。”故这形制的树,又可叫生命树。

再换一幅。太原出土的虞弘墓中,还有另一面浮雕。关于其内容,姜先生有这样的解释:“有二有头光人当是密特拉从神斯劳莎(Sraosha)与拉什努(Rashnu),带领一无头光人进入葡萄树下的天台上。天台下有豪摩花。”(图18)这所谓的豪摩花,指那七瓣的、上有果状物的花。于是这叶子环作花冠状、上置一果状物、“花瓣”的数目或四、或五、或六,但大多为七的植物,在粟特人图像中,就有四个名称:石榴树,七叶树,生命树与豪摩花。

名称:检校萨保虞弘墓石椁(图18)

时代:隋开皇十二年(592)

出土:太原市晋源区王郭村

现藏:山西博物院

解释的游移,表明姜先生在形式与意义之间,失去了平衡,因为他要对图像的每一组件,必钩陈出含义而后可。其实这几面浮雕,若纳于北朝至隋唐的艺术史中,似可一目了然:这种树只不过是当时植物饰的两大定式之一。这两种定式,我称之为树叶的“扇面化”和树叶的“花冠化”。姜先生引证的树,就是后者的一例。这花冠化的树,可以是任何树(解为某树时,须有直接的证据),也不必是任何树的。它偶尔有意义,但大多是背景或装饰。依我的看法,这一形制的树,似是北魏艺匠们应《观无量寿经》之“宝树观”的需求,把倒覆的莲花引于树上而变来的。但不久后,它的意义便渐渐地丧失了,而成为北朝至隋唐间最风行的植物装饰之一。

上面我从荣、姜两先生的书里取了两个例子,来说明这“以图证史”(或“以史证图”)中,有着两个陷阱:程式是滞后的,意义是飘忽的。故使用图像的证据,应纳回于其所在的美术史之传统,只有纳回于图像的传统中,我们才能分辨图像的哪些因素,只是程式的旧调,又有哪些因素,才是自创的新腔。旧调虽不一定不反映“史”,或没有意义,但这个问题过于复杂,不是孤立看图就能搞懂的。否则的话,则图像不仅不能“证”、反会淆乱“史”。

其实这两个陷阱,不独图像中为然。文字之中也有。比如巫鸿先生的名著《中国早期艺术与建筑中的纪念碑性》。在讨论武梁祠画像的次序时,巫先生称它与《史记》有相同的结构。所谓《史记》的结构,按巫先生的说法,是“通过一篇自传结束一篇历史”。这样“史家就可以用反身自顾的方式来突出他作为捉笔者的角色。这种传统在中国第一部通史著作中便已牢固确立了。司马迁以《太史公自序》来结束《史记》,首开其例”。故司马迁置自序于全书的后面,是大有深意的。武梁祠堂的画像次序,既也先述天地之开辟,继以五帝三皇,忠臣孝子,终于自己生前生活的画面,那便与《史记》的结构相同。既相同,则这画像的次序中,也便寓有墓主武梁的深意了:武梁是想以这些画像,作其本人的纪念碑。(图19、20)

名称:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》(图19)、《武梁祠》(图20)

作者:巫鸿

出版:上海人民出版社、三联书店

这样做推论,就有章学诚说的“先立一论,趋史料以就我”之嫌了。要知道秦汉人著书,往往于书写完之后,略述全书的大意和撰写的经过,缀之于全书之尾,这就是最早的“序”,如《庄子》的“天下篇”,《吕氏春秋》的“自序”和《淮南子》的“总略”等。单就史书说,置序于书后,固始于司马迁,但这么讲没太大的意义。司马迁前的史书,如《左传》《国语》等,多是档案或资料的编纂;“述而不作”,似无须有“序”的。司马迁既斐然有作意,欲成一家言,故也就取法那些“作而不述”的人,于全书的尾巴上,缀一篇“太史公自序”了。这不过是当时的cliché或程式而已,未必有巫先生说的“意向性”。因此巫先生从《史记》“置序于尾”的程式里,深加推求,窃以为就是在经不起穿凿的地方,大事穿凿了。

再以文字而言,古人谈文学、谈人心、谈政治的话中,多有承于前人的套话。这些套话也是程式,是cliché,未必有深意。因此我们读古人的书,也须像对图像那样,不能见“程式”就当真,须将之纳回于其所在的传统,并复活他们说话的“语境”,这样才可搞懂他们真正要说的,到底是哪一路话。

来源:《读书》2005年第2期

图片与说明为编者添加

-END-

------------------------------

「桃花源Utopia」推荐

《傅申书画鉴定与艺术史十二讲》

田洪、颜晓军、徐凯凯编

浙江大学出版社2017年版

大十六开,全彩印刷,438页,定价168元

(京东、当当、亚马逊等各大网店有售)

识别二维码购买

▼

详情请询

0571-88925592

内容简介

二〇一五年春天,傅申先生应浙江大学艺术学系邀请,受聘担任浙江大学客座教授,并在浙江大学开启了为期四十五天的“中国书画鉴定与艺术史”系列讲座。此后,傅先生受邀在中国美术学院、南京艺术学院、天津美术学院、中央美术学院、清华大学、故宫博物院、鲁迅美术学院、吉林大学等全国各地院校和科研机构巡回演讲。是年秋季,傅先生又折返四川省博物院、四川大学等地讲学。期间,还漂洋过海,远赴美国加州、日本新潟等地演讲。一年时间内,傅先生在海内外巡回演讲达三十次之多,现场听众逾万人,反响强烈。

为了让更多的中国书画爱好者从中受益,浙江大学人文学院和浙江大学出版社将最重要的十二场演讲录音,汇编整理成《傅申书画鉴定与艺术史十二讲》一书,作为“浙江大学艺术史丛书”名师系列出版发行。傅申先生亲自审校了书稿,白谦慎教授为本书题写了书名。

《傅申书画鉴定与艺术史十二讲》是对傅申先生书画鉴定与书画史研究成果最新、最权威的集合,涉及的作品早至传唐怀素《自叙帖》,晚至清乾隆《御笔盘山图》,傅申先生均做了细致的文献考辨和风格分析;同时,对于过去学界颇有争议的黄庭坚《砥柱铭》、黄公望《富春山居图》与《剩山图》等,亦通过层层举例,证明是真迹无疑。除了对书画作品的鉴定外,本书还包含傅申先生对书画史的研究与思考,如对画史研究有解疑释义之功的《董其昌、龚贤与前新安派》《书画船》等,都是典范之作。