研究前沿

学术文摘丨“反修复”的概念、内涵与意义:19世纪英法建筑保护观念的转变(上)

《建筑学报》2018年第7期

“反修复”的概念、内涵与意义

19世纪英法建筑保护观念的转变

(上)

郭龙 徐琪歆

摘要:从反修复的概念介绍入手,对19世纪初英法两国历史建筑保护状况进行分析,进而说明反修复运动兴起的原因及发展进程;然后从“真实性”、“形式美”与“如画观”3个方面来阐释反修复的内涵与本质;最后总结反修复的价值与意义,以期为当下的历史建筑保护实践提供理论上的参考。

关键词:修复;反修复;真实性;形式美;如画观

1. 反修复的概念及产生过程

“反修复”(Anti-Restoration),顾名思义即反对将历史建筑或文物古迹修复至完整状态的行为。这一兴起于1870年代的概念是对文艺复兴以来基于重建、改建或风格式修复(Stylistic Restoration)为主导的历史建筑保护实践的反思。1877年5月28日,时为英国“古建筑保护协会”(SPAB)成员的建筑师约翰·詹姆斯·斯蒂文森(John James Stevenson,1831–1908)在英国皇家建筑师学会(RIBA)进行了一场题为“建筑修复:其原则和实践”(Architectural restoration: its principles and practice)的演讲,并总结了在此之前已有所涉及但未明确的两条修复原则:“其一,纪念物作为一种历史文献极具重要价值,不能被任意改变;其二,应摒弃对中世纪的情有独钟,后期的改造也同样值得关注,其形式也同样需要尊重。”斯蒂文森的演讲引起了修复建筑师乔治·吉尔伯特·斯科特爵士(George Gilbert Scott,1811-1878)的不满,这位久负盛名的建筑师在两个星期后也发表声明为自己多年的修复实践进行辩护。斯蒂文森与斯科特爵士的不同观点再一次掀起了英国关于修复原则的讨论,而在论战期前夕新成立的“古建筑保护协会”也被卷入争论的漩涡,并被各方冠以多个别称。如斯科特爵士就称其为“防修复协会”(Society for the Prevention of Restoration),其主张也被认为是一种“无为之制”(Do-Nothing System);爱德华·贝克特爵士(Sir Edmund Beckett)则将之称为“反修复协会”(Anti-Restoration Society),并称其会员为“反修复主义者”(Anti-Restorationists),而协会发起者威廉·莫里斯(William Morris,1834-1896)本人则私下称其为“反刮除协会”(Anti-Scrape Society)。因贝克特爵士提出的“反修复”一词最为贴切地表达了“古建筑保护协会”的核心主张,因而被后来的学者们所引用。

然而,尽管我们对“反修复”一词的主张与产生过程有了大体印象,但因其本身所具有的强烈批判性,我们有必要对其背后的理论依据进行一番仔细梳理。而在此之前,我们也有必要对其所反对的“修复”(restoration)进行一个简要溯源,这也将有助于进一步明确“反修复”的目的与意义。首先,如果我们将现代意义上的“修复”理解为“保护历史文物,以及保护过去特定时间痕迹的一种手段”,其背后的动机则可使我们追溯到古典时代人们有意识地重建那些已经损毁却具重要意义的建筑。如哈德良大帝(Publius Aelius Traianus Hadrianus,76-138)在公元125年重建了被大火焚毁的万神庙,并立碑撰文说:“罗马执政官阿格里帕(Marcus Vipsanius Agrippa)建造了它”,而实际上那时已距离阿格里帕最初建造罗马万神庙过去了近1个世纪;中世纪的人们也没有修复的意识,在面对损坏严重的建筑时人们要么选择“重建”(rebuild),要么“另行新建”(reestablish)。对于那些损坏轻微的进行修缮(reficere),而老旧的则施以翻新(renovare)。直至文艺复兴,“修复”才出现在意大利艺术史家菲利浦·巴勒迪努齐(Filippo Baldinucci,1624-1697)的《托斯卡纳绘画艺术大辞典》(Vocabolario toscano dell’arte del disegno,1661)中,并将其释义为“改造”(reform)与“更新”(renewal)。至18世纪,“restauration”一词才具有“复原或重新建立”之意。如在1730年版的《大英百科全书词典》(Dictionarium Britanicum)中,“restauration”被解释为“复原,或者重新建立;在之前的地基上建设一个新的房子”。稍晚的意大利艺术评论家弗朗西斯科·梅利兹(Francesco Milizia)在其《城市建筑原则》(Principi di Architettura Civile,1781)中也将修复定义为对“事物或衰退,或摧毁建筑物的部分或全部的再造……,它被赋予了原来的形式,甚至是大幅度地增加或点缀。”对于修复的类似定义一直到19世纪,如权威《法语词典》(Dictionnaire de la langue francaise,1873)定义“restaurer”的主要意思就是“对精致且富表现力的建筑、雕塑、绘画进行修理(reparer)或重做(retablir)”。

在“修复”含义固定化的过程中,从18世纪末开始,英法两国均有大批的中世纪建筑在资本主义经济的强力支持下以修复的方式而获得重生。但随着修复数量的增加,以及历史主义的兴起,早期以满足功能需求和统一形式风格(unité de style)为目的修复方式越来越被人们所质疑,从而引发了英国建筑史上数次关于修复理念的大讨论,并推动了“反修复运动”的兴起。从回顾建筑保护史的总体进程来看,反修复的发展大致可划分为以下3个阶段:

第一阶段:18世纪末—1830年代,反修复理念的萌芽期

18世纪的欧洲建筑考古发掘活动推动了19世纪初的建筑设计从模仿(古典时代的建筑)到表现(不同时期建筑形式风格)的转换。在对古代遗迹的研究中建筑师们自认为已经发现并掌握了建筑的演进规律,即通过对不同历史时期建筑风格特征的知识掌握便可准确复原或重建特定历史时期的建筑。正是在这一背景下,法国逐渐发展出一种以“风格”(style)为主导的建筑设计理念,对于古建筑的研究与修复也在风格论的影响下成为一种科学的考古活动,不同时期的建筑均被统一在固定的形式特征与整体的审美论调之下。与法国类似,英国的大规模古迹修复活动也始于18世纪下半叶,大量由中世纪遗留下来的古建筑以“改造”与“美化”为目的进行修复。复兴的哥特风格以及如画式景观营造开始受到人们的青睐,而其它历史时期的建筑及添建物却没有得到足够的重视,从而造成了许多重要历史建筑形象的改变。然而随着修复规模的不断扩大,以及人们对于历史观念的不断反思,这种兼具破坏成分的修复方式开始受到诸多有识之士的质疑与反对。

第二阶段:1840年代—1860年代,反修复理念的形成期

1840年代至1860年代是英法两国历史建筑修复活动的爆发期,也是修复实践与原则大讨论的时期。这一时期,法国的风格式修复成为主流,成就了以维奥莱-勒-杜克为代表的一批法国修复建筑师。同时,英国也在一定程度上受到法国修复理念的影响,形成了以斯科特爵士为代表的风格式修复潮流。英国的“剑桥-卡姆登协会”(Cambridge-Camden Society)甚至在1842年提出的旨在“恢复教堂昔日鼎盛荣光,统一并纯化不同时期建造风格”的修复原则,并在实质上推动了对中世纪教堂的进一步破坏,进而引发了英国的建筑保护运动(Conservation Movement)。此后不久,英国艺术批评家约翰·拉斯金(John Ruskin,1819-1900)出版了其著名的《建筑的七盏明灯》(The Seven Lamps of Architecture,1849)一书,反修复运动由此进入了理论化的新时期。通过著书立说,拉斯金希望阻止修复狂热在英国的蔓延,“反修复”的观念也开始向大众层面普及。

第三阶段:1870年代—20世纪初,反修复理念高潮期

尽管拉斯金在1850年代积极呼吁人们重视历史建筑的保护问题,但其个人力量毕竟有限,加之拉斯金的建筑理论仅停留在书籍、报刊、杂志和学术会议层面,并未参与到具体的保护实践之中,因而未对当时的大规模修复活动产生有效的阻止作用。但也如挪威艺术历史学家斯蒂芬·楚迪-麦德森(Stephan tschudi-madsen)所言,拉斯金已然为英国的下一代建立起了意识形态上的基础,并为后继者莫里斯领导的“古建筑保护协会”提供了理论上的武器。1877年,当莫里斯领导的“古建筑保护协会”成立,并发表了那篇著名的《宣言》(Manifesto of SPAB)后,其成员也再次积极参与到对各种破坏式修复的批判中,并借由斯蒂文森与斯格特爵士的辩论将反修复运动推向了高潮。短短数年,“修复”就成为人们惟恐避之不及的瘟疫代名词,随着“反刮除运动”(Anti-Scrape Movement)的展开,反修复运动得到众多艺术家、教会学者及社会人士的支持。至此,反修复的理念逐渐得到英国民众的认可,同时也开始被欧洲的大陆国家所借鉴,并直接影响了20世纪建筑保护理论的发展走向。

2. 反修复的内涵

时至今日,“反修复”因其“保守性”而被更具包容性的理念所取代,并逐渐淡出主流保护与修复理论的视野。但是当我们再次回溯历史建筑保护的最初动机,却又可以惊讶地发现“修复”与“反修复”的对立主张在其目的上又具有相当的一致性。尽管我们将修复作为“保护过去特定时间痕迹的一种手段”,但在具体保护措施上却要兼顾“历史”与“审美”的两种属性特征。与我们当下将“建筑设计理念”与“建筑保护理论”相分离的情况不同(前者面向未来,后者面向过去),19世纪的西方建筑理论是一个不断回到古典时代寻求灵感以激发创造力从而改变当下的过程,而这时的建筑史其实质也不过是一部建筑风格演变的纪录。同时,资本主义经济的发展推动了英法两国折衷主义建筑的盛行,并加大了对于历史建筑的改造与修复。而新技术与新材料在催生新建筑形式的同时,也被用于旧建筑的改造与修复中。正是在新观念与旧意识不断发生碰撞的过程中,面“向未来的建筑设计”与“面向过去建筑保护”开始朝着不同的方向发展。但在两者还未建立起清晰的目标与理论框架的初始阶段,历史建筑的“改造”或“修复”对于大部分建筑师来说并不存在着清晰的理论界限,担任修复工作的建筑师往往也主持新建筑的设计(维奥莱-勒-杜克与斯科特爵士均是如此)。

可以说,19世纪的建筑修复与建筑设计是相伴而行,并逐渐走向分立的,而反修复的兴起就是这一分裂过程的助推剂。但“反修复”仅仅是一种保护理念,而非具体的保护措施。它建立于人们的“历史意识”与“审美趣味”之上,并围绕以下3个方面对“修复”展开强有力的批判。

2.1. 对于“真实性”的辨析

随着18世纪历史考古大发掘与古物研究的深入,艺术史学家们已经积累起更多对于历史的认知与经验,对于古迹的修复也开始摆脱艺术至上的束缚。在一定程度上,坚持“真实”就代表着对于历史的尊重,以及对于人类自身存在的肯定。然而,尽管维护历史建筑的“真实性”逐渐成为修复的重要参考标准,但是对于真实的释义却依然有着不同的理解。在19世纪40年代英国“保护与修复中世纪教堂”的辩论中,双方对于“真实性”的理解就存在着明显差异。修复者主张“忠实”(faithful)地恢复或重建教堂的早期风格,并强调要满足使用功能的需求;而反修复者则强调“历史时间”(historic time)的概念,指出每个客观实体都有其不同的历史和文化背景,当下的重建不可能还原建筑最初的意义,唯一可做的就是保存原有客观实体的真实(genuine)材料。在这里,争论双方都标榜以“真实”为目标,只是前者以修复对象是否符合哥特教堂的理想形式作为真实的标准;而后者则以是否忠实于历史史实为依据进行真实性的评判。

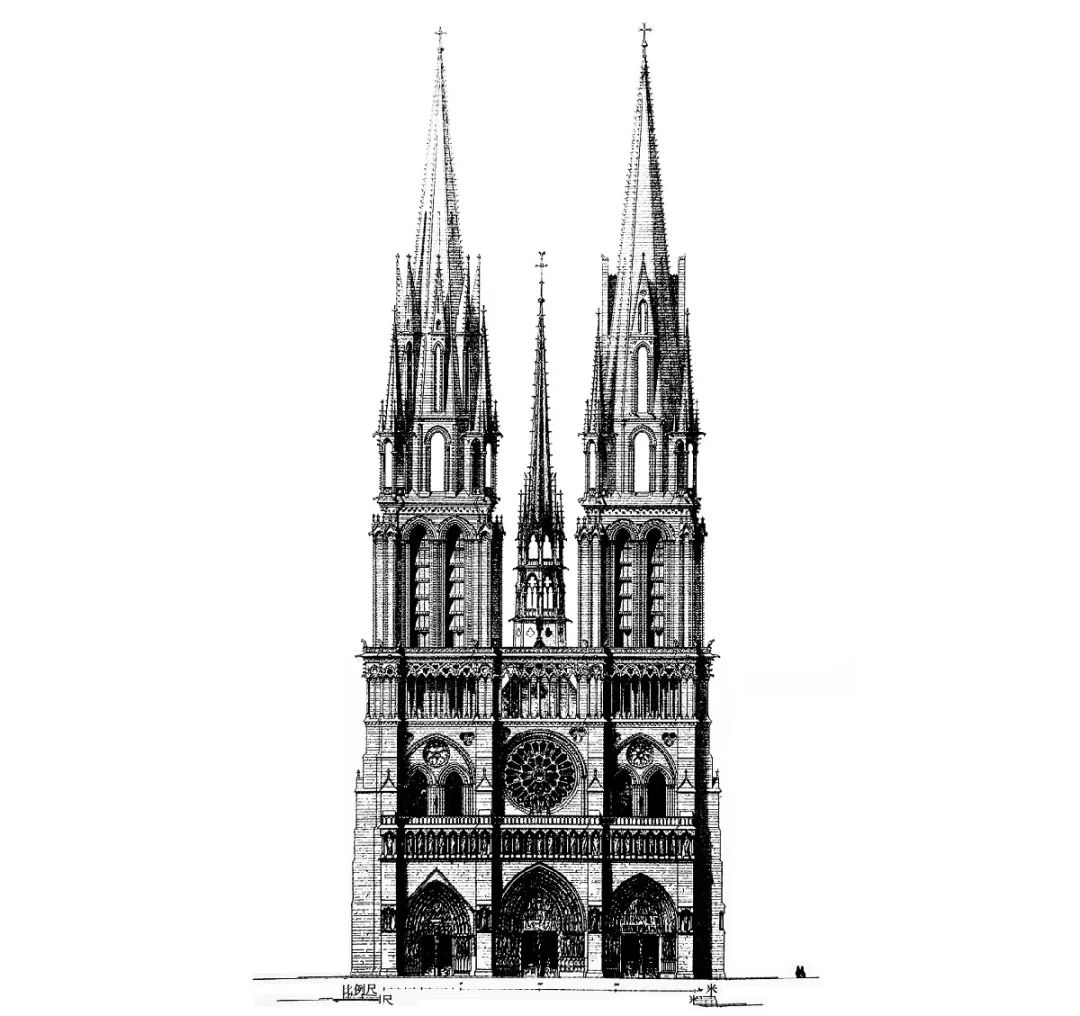

对于真实性的探讨,不仅限于这场集体性的争论。此前,英国哥特复兴建筑师奥古斯都·韦尔比·诺斯莫尔·普金(Augustus Welby Northmore Pugin,1812-1852)对于真实性问题就发表过自己的见解,在其著作《尖券或基督教建筑的真实原则》(The True Principles of Pointed or Christian Architecture,1841)中,普金认为哥特建筑是理性与结构的真实表现,反应的是自然材料的色彩与肌理,非对称的立面也是内部空间的外部展现。而勒-杜克对此也有着类似的理解,同样认为哥特建筑是一种科学的建筑形式,既是时代、地域、技术、材料与传统的自然地结合,也是建筑的外在形式与内在结构的完整统一,因而认定哥特教堂是一种真实的建筑。此外,对于真实性问题,勒-杜克还有自己的独特理解,在《论修复》(On Restoration,1866)中他曾借用一个假设来表达自己的观点:一个12世纪教堂的中殿拱顶被意外摧毁,但在随后的重建中却并没有按照原有形式进行复原,而是采用了重建时代所特有的形式。然而,后来重建的拱顶在若干年后再次面临坍塌的危险需要再次重建,那么到底是选教堂最初的拱顶形式还是选择后来改建的形式呢?其实这是一个典型的普鲁塔克思想实验,忒修斯之船(The Ship of Theseus)的悖论被再次抛出。而勒-杜克为避免落入这个同一性悖论的漩涡,他选择了遵循传统,即“所有的重建都是根据当时流行的风格和惯例进行的”。尽管前两种选择可以获得某种形式上的真实,但勒-杜克认为真正的真实仅存在于哥特建筑那明确合理的结构形式而非风格中(尽管他的修复被称之为“风格式修复”)。同时,作为一名理性主义者,勒-杜克相信“真实”不应建立在忽视使用功能基础之上,如何利用新技术与新材料为理想的形式与功能服务才是他在修复过程中最为关心的问题,而那些原有或后期改建中的设计缺陷在后期的修复中也要予以改正或消除。至此,我们也就不难理解勒-杜克在巴黎圣母院的修复设计中加入两对尖塔的企图(图1),以及在新建筑中使用铸铁构件来表达哥特建筑的结构形式也就不足为奇了(图2)。

图1/勒-杜克绘制的增加了双塔的巴黎圣母院正立面复原图 1864年

图2/勒-杜克在音乐厅设计中混合使用砖石和铸铁来表达哥特建筑的内部空间 1864年

如果说此前勒-杜克对于“真实”的考虑主要是基于形式与技术层面,而作为“教堂建筑研究协会”成员的斯科特爵士对于真实性问题则表现出更为矛盾的态度,尽管他在言语上赞成“忠实”地保护古代建筑特征,认为一个平凡的事实要强过一处装饰性的推测,并反对建筑师按照自己所喜欢的风格进行修复。但从其修复结果来看,他与勒-杜克的风格式修复并无本质区别,或许是来自教会方面的压力使斯科特爵士做出了让步,从而导致了他言行不一的结果。总体来看,尽管勒-杜克与斯科特也以历史史实为依据,但其目的并不是为了留存或保护,而是将仅其作为修复时的一种参考。因此,斯科特爵士在英国的修复活动(图3)还是引起了拉斯金的不满,对于修复,拉斯金也给出了最具批判性的话语:“所谓修复,就是一句彻头彻尾的谎言”。他认为修复所能做的只有两件事:第一步,就是把旧的作品打碎;第二步,将原物替换为最廉价和最可耻的仿制品。结合拉斯金在《建筑的七盏明灯》中的论述,我们可以确认他对真实的理解主要基于以下3个方面:其一,拉斯金将建筑视为历史的基石,国家遗产的代表,是真正的纪念物,因而建筑的真实是历史真实的可靠保证;其二,拉斯金继承了普金基于宗教信仰的特征,他将建筑(特别是哥特建筑)视为人类奉献(sacrifice)给上帝的最好礼物,并直接代表了信仰的虔诚度;其三,拉斯金重视建筑的伦理与道德功能,他将建筑视为古代工匠诚实劳动的结晶,具有展示与教化民众德行的功能。而上述观点,我们也可以在拉斯金的秘书及其传记的作者威廉·格肖姆·柯林伍德(William Gershom Collingwood)那里得到证实,柯林伍德认为拉斯金对于“真实”的理解既包括了“真实地对待自然,接受她本来的面目”;也包括“真实地对待你自己,去伪存真,了解真正的敬仰之物”。

由此,我们可以看出拉斯金对于“真实”的理解已经超越形式与技术而上升至道德的高度。拉斯金的“真实”既要符合实情或真相的“事实”(facticity),同时也要求符合上帝意志下的“真理”(truth);既要求材料的使用符合其“天然属性”(natural),同时也要求建筑内部结构与外在形式达到“表里如一”(reality)的状态。拉斯金赋予了历史建筑更为崇高的地位与意义,因此对于真实的理解也更加全面,而这也成为他倡导保护(protection)而非修复的深层动因。

未完待续

美术遗产

美术 | 考古 | 建筑 | 文物保护