专家观点

学人对话丨解读“无问西东:从丝绸之路到文艺复兴”展的三把钥匙:策展人李军教授访谈(下)

潘桑柔 李军

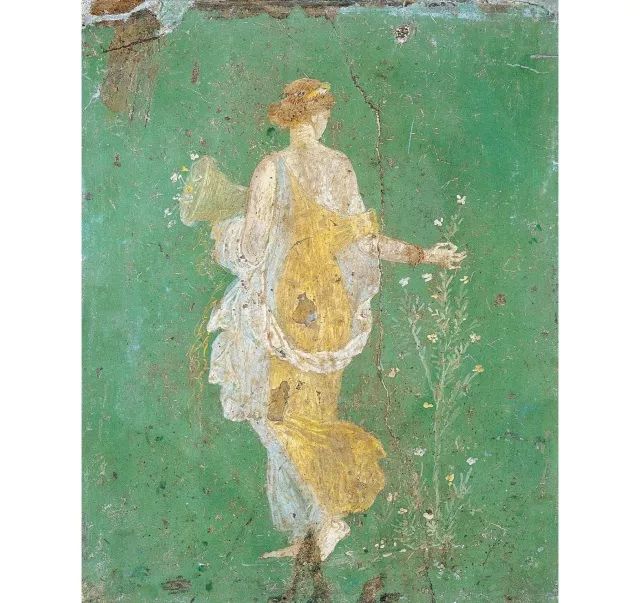

图04/《花神芙罗拉》 1世纪 意大利那不勒斯国家考古博物馆藏

潘:作为展览主题,丝绸之路和文艺复兴在时间与地域上是一对差别很大的概念,您是用什么方式将它们联系起来的?

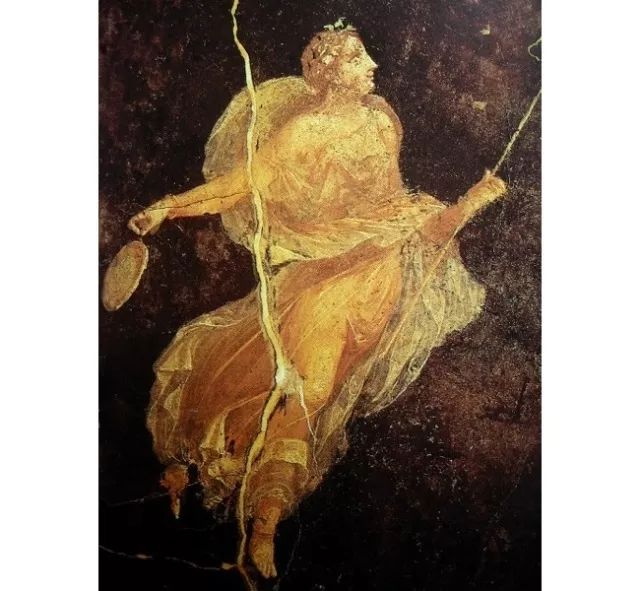

李:除了展览凸显的新理念,对展品以及展品逻辑的强调,可谓理解国博展特色的第二把钥匙。你说的差别实际上是我们对丝绸之路和文艺复兴的传统认识。在展览开篇,我们采用了三件展品,第一件是庞贝壁画《花神芙罗拉》(Fresco Flora, 图04),完成于公元1世纪甚至更早。它是一个非常重要的物质证据,反映了丝绸运抵罗马的事实,因为花神身上穿的透明纱衣肯定是丝绸。作为一幅画,它可能与真实情况之间存在一定的距离,但我们可以用很多东西来证明这一点,在庞贝还有很多类似的作品。在今年春节,那不勒斯考古博物馆(Museo Archeologico Nazionale di Napoli)联合成都的金沙遗址博物馆举办了一个庞贝主题展览,其中展出了两幅小型壁画,描绘了两位手持权杖、在空中飞舞的女性形象,她们身上的衣服就是透明的(图05)。 2 当时并不存在其他的衣料具备这种视觉特点,而从文献记载来看,罗马人直接将中国称作“丝国”(Serica),中国人为“赛里斯人”(Seres)。根据当时的地理学著作记载,他们明确意识到存在着这样一个位于最遥远的东方的国家,并错误地认为可以从埃塞俄比亚抵达那里。此外,老普林尼(Pliny the Elder)在《自然史》(Natural History)中也有相当篇幅的记载,比如为购买丝绸而导致的钱币外流、妇女身着透明服饰招摇过市等。 3

图05/《酒神的追随者》 1世纪 意大利那不勒斯国家考古博物馆藏

“丝绸之路”(die Seidenstrasse)这个概念的起源是李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)在1877年的著作《中国》(China)第一卷中提出的,他想要找到汉代从罗马到达托勒密《地理志》(Geography)中谈到的“塞拉”城(Sera, 即当时的长安)的通道。 4 他用一条红线连起了这两个城市,却将地图称作中亚地图。李希霍芬的学生就实地探索了这条道路,比如斯坦因(Aurel Stein),并发现了大量的古代典籍和艺术作品。丝绸之路的研究开始时更多地关注中间的地段,但丝绸之路的初衷实际上是寻找从罗马到西安的道路,所以它与欧亚大陆的文化联系是直接相关的,也和意大利息息相关。在李希霍芬的时代,他更多地强调汉唐时期,但是后来的丝绸之路研究开始趋于细化,很多问题开始逐步浮出水面。很多人也指出了另一条道路的存在,即经过南海、印度洋、红海的海上丝绸之路,从另一个角度将中国、东南亚、波斯和欧洲联系起来。但是丝绸之路最初关注的就是中国与欧洲的关系。李希霍芬作为一个德国人,他的主要目的不是关注新疆和中亚等地,那里对他来说只能算作中间阶段,并不是一个研究的起点。因此,从第一件展品来看,中国和罗马是相互联系的,但是这个罗马还不是文艺复兴时期的罗马。所以,我们接下来展出了贝利尼和提香绘制的《诸神之宴》(The feast of the Gods, 图06),它完成于16世纪,正处在文艺复兴的时间段之内。我们也能发现丝绸之路的痕迹:画中出现了3件陶瓷,其中2件是明代陶瓷,另1件则是意大利本地仿制的青花。很明显,它们已经将文艺复兴与丝绸之路联系在了一起。当然,这只是一个引子,我们在整个展览中采用了相当篇幅,借助大量的器物之间的联系来展示这一点。

图06/《诸神之宴》(局部) 1514-1529年 乔凡尼·贝里尼与提香绘 美国华盛顿国家美术馆藏

潘:其实不仅是陶瓷,“无问西东”的第五单元“丝绸之梦”也是出于重新阐释丝绸之路的目的而添加的吗?

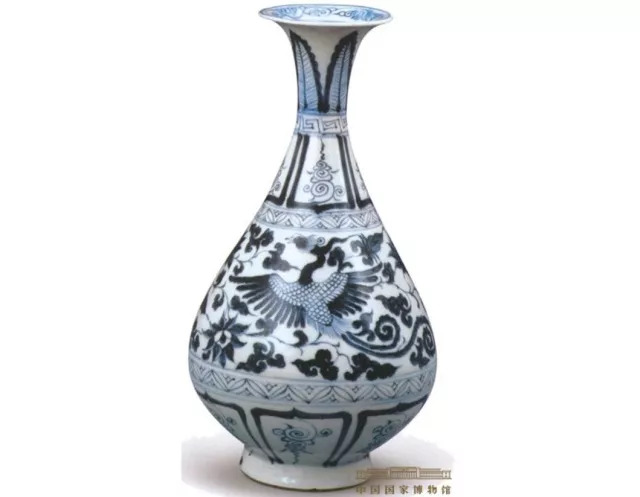

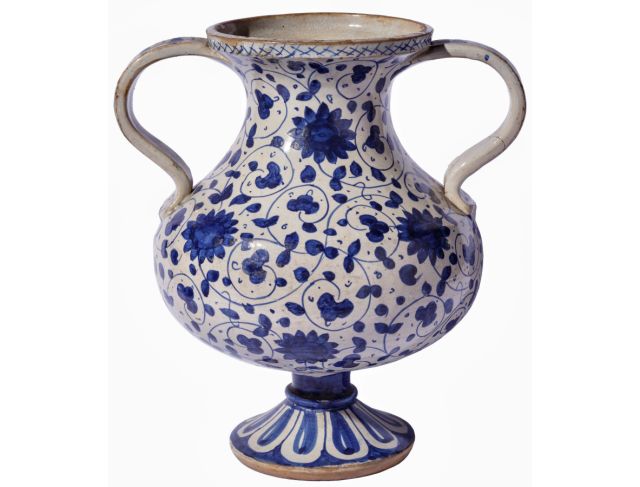

李:这是个很关键的问题。湘博展只有五个单元,分别是从四海到七海、指南针指向东方、大汗之都、马可·波罗的行囊和“来而不往非礼也”,而“无问西东”的主体就增加到了六个单元,分别是大漠之舟、跨越七海、帝国剪影、凤凰西行、丝绸之梦和世界交融。湘博展原来的策划应该说是一个创新,脱离了通常的展品线索而给出一个诗意的观念;而国博展则改变了叙述的策略。比如“凤凰西行”这一单元表面上看呈现的是凤凰的意象,但实际上我们讲的是几类器物的旅程,指马可·波罗带回去的东西,现在我们把它分为几个小组来进行叙述,涵盖了青花瓷、莲花和凤凰的图案。这三类原先在湘博展中是作为“马可·波罗的行囊”中的一部分来处理的,而在“无问西东”中,我们把它们拆分为“青花变奏”、“莲枝交缠”和“凤凰之旅”三个小节,叙述得更为细致。青花部分就形成了一个完整的叙列,从中国的青花(图07)到意大利仿制的软瓷和釉陶(图08),最后再到西方油画作品中描绘的陶瓷器物,观众可以一目了然。莲花这一组也是一样,我们想通过不同器物上的莲花图案向其他媒介的转移过程来说明这个交流的过程,比如西方油画中圣母衣袍上的装饰。

图07/景德镇窑青花双凤纹玉壶春瓶 元代 中国国家博物馆藏

图08/德鲁塔仿青花釉陶壶 16世纪上半叶 意大利佛罗伦萨巴杰罗国家博物馆藏

第五单元“丝绸之梦”则再一次地强调了丝绸的概念,与整个展览的标题更为契合。文艺复兴实际上也是在丝绸之路上产生的,这并不意味着是中国直接导致的结果,而丝绸是一个非常明确的线索。通过这个时期丝绸纹样中的动物、补子和以丝绸为载体的一些艺术品如风景画,我们都可以看到丝绸对文艺复兴时期的物质文化和艺术领域的影响,它再一次说明了视野的重要性,即丝绸之路也是解释文艺复兴的视野之一。我们展示这个视野,实际上是想向大家说明,整个世界是联系在一起的。

潘:您为什么将本次展览的题目定为“无问西东”?能否为我们解释一下它的含义?

李:本次展览的题目前后变化过几次,最后因为种种原因而确定为“无问西东”。尽管不足之处在于它与一部已有的电影重名了,但总体而言,它还是比较切题的。“无问西东”也直接涉及到东西的问题,它们是两个极端,只有当我们站在中间时才能清楚地区分它们。所以这种立场非常重要,正如“中国”一直将自己称作“中”一样,这也是整个展览希望通过一批地图展品想展示给大家的。

潘:您在策划此次大型文化交流主题展览的时候,有没有吸收其他类似主题展览或相关研究的影响?

李:因为我主要是艺术史研究者,所以看展时更多关注的仍然是展品。但我毕竟当年在法国从事过博物馆和文化遗产研究,后来回国后与国家文物局合作,主持过八次国际博物馆培训,对于展览形式的关注也是题中应有之义。 5 但很多影响其实都是潜移默化发生的。除了上次谈到过的法国吉美博物馆举办的“明:中国家具的黄金时代”(Ming, l’Âge d’or du mobilier chinois)展以外,值得一提的还有2005年在巴黎大皇宫看过的“忧郁:西方的天才与疯狂”(Mélancolie, génie et folie en Occident, 图09),策展人是让·克莱尔(Jean Clair)。 6 它主要在西方的文化语境内梳理了“忧郁”的概念,并采用从古至今的时间线索来展开叙述。它让我觉得很震撼的是,一场展览可以做哲学,用文物和作品来展现一个抽象概念。尽管带有本质主义特点,但它将启蒙运动及其阴影、现代主义、解构主义等全部囊括其中,并采用了一些非常有趣的手段,比如将贾柯梅蒂雕刻的石块与丢勒的《忧郁》版画中出现的一块石头相对比。这种方式同样在“无问西东”中也出现了,并且更为丰富。

图09/“忧郁:西方的天才与疯狂”展图录书影

图10/“马奈与委拉斯凯兹:法国现代艺术中的西班牙趣味”展图录书影

“马奈与委拉斯凯兹:法国现代艺术中的西班牙趣味”(Manet / Velázquez: The French Taste for Spanish Painting, 图10)是另外一个对我颇有启发的展览。 7 它和我曾经翻译过的一篇文章《展览和展览图录所带给艺术史的因素》(Contribution of the Exhibitions and its Catalogs to Art History)一样,关注的是大型艺术专题展览的兴起与影响。 8 它们还探讨了展览图录对艺术史研究的影响,这一点与我在《可视的艺术史》中关注教堂和博物馆是一样的,展览本身也是一部“可视的艺术史”。 9 展览可以成为学术研究的前沿,也可以带动研究的发展。

潘:您对此次展览的评价和期待是怎样的?

李:“无问西东”这类展览的出现可以说是正当其时。中国的博物馆和展览发展至今,面临的主要问题就是如何同公众发生更为密切的关系,尤其是传统经典艺术品。它们是博物馆中最大的一批资源,如何将它们转化为与观众密切相关的文化遗产,是一个非常重要的任务。我们可以借鉴欧洲在20世纪末至21世纪初兴起的“大型艺术专题展览”(la grande exposition thématique),这个角度可以被当作是解读“无问西东”展览的第三把钥匙。所谓“大型艺术专题展览”,是针对艺术经典所策划的大型专题展览,无论是经典艺术家,还是某个时代或是跨越时代的艺术,比如让·克莱尔策划的跨越两千余年的“忧郁”主题展,这些主题都可以与思潮、文化运动、文化旅游乃至经济发生直接的关系。所以我觉得,从湖南省博物馆到国家博物馆主办的这两个跨文化交流展,它们应该在中国的展览史中占有一席之地,其原因即在于,它们采取了国际通行的博物馆与专家学者合作,自主策划大型专题艺术展的形式。大型专题艺术展于21世纪之交前后率先在西方兴起,至今仍然方兴未艾,它会吸引大量的观众。如果“无问西东”展到国外巡回展出,那么一定会引发国际范围内观众排队参观的热潮,但这一现象还没有在国内出现。《千里江山图》、《清明上河图》等少量重量级文物的短期展出,确实激发出人们的探宝心理,但这种热潮之所以出现,实际上是受到中国博物馆迄今为止仍然缺乏日常常规展出国宝藏品的机制的影响。它一方面显示出人们对于文化和艺术的兴趣在逐步提升,但另一方面,还需要在国宝展出之外,推出更多的大型临时展览,这些展览需要在策展理念、展陈手段上进行重新策划,不能只依赖某一家博物馆的展品。

所以,我认为“在最遥远的地方寻找故乡”和“无问西东”展在这一方面,做了很多创新的尝试。首先是湘博展涉及到48家国内外博物馆和收藏机构的展品,“无问西东”展则是38家,可能在相当长的一段时间内,这个数据都不会被刷新。第二,整个展览完全是自主策划的产物,而不是对现有展品的组合与包装。这也是“大型艺术专题展览”的一个特点:一定是策划在先。策划也不是一个异想天开的事情,它必须以有深度的学术研究为前提。而且,研究也不应当只建立在某一位学者的个人见解之上,而是反映了某一学术领域内十几甚至二十几年来的长期积累,然后在某一些单元和部分提出独特的理解与呈现,从而说明了整个展览策划的学术维度以及它向公众提供的新观点。其中的问题未必是已经全部解决的,但不能所有的问题都是没有解决的,否则会沦为一个个人艺术展,影响到它的学术性。

在这种情况下,这样的一个大型艺术专题展览会变成一道独特的文化风景,比如卢浮宫、大英博物馆、吉美博物馆或大都会艺术博物馆在某一大展期间出现门庭若市的现象,这与展览的策展人、研究的新颖程度和独特性是分不开的。虽然我们将国际范围内的艺术精品汇集在一起的做法是值得赞扬的,但更重要的是你为什么将它们联系在一起,这一点能够引发学术界的关注和讨论,使得它能够变成一个事件,变成文化经济(Cultural Economy)的一个组成部分。“马奈与委拉斯凯兹”展在大都会博物馆展出时,曾经创造了3亿美元的效益,这并不单纯是门票或衍生品的贡献,也包括了国际范围内的数十万观众来到纽约进行文化旅游所创造的综合效益。所以我认为,国家博物馆和湖南省博物馆在国内开创了一个新的风气。我必须十分感谢国家博物馆的王春法馆长、谢小铨副馆长,以及此前湘博展的湖南省博物馆陈建明原馆长、段晓明馆长、陈叙良副馆长,没有他们的胆略和创造性举措,以促成馆内资源与馆外资源、国内资源与国际资源的有力整合,以及博物馆资源与社会资源间的有效合作,从而开辟出一个新的局面,那么,一切创新和成就都是不可能的。

全文完,图片均由作者提供。

注释:

2 该展览为四川成都金沙遗址博物馆主办的“庞贝:瞬间与永恒——庞贝出土文物特展”(2018/2/9-5/3)。

3 “由于在遥远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇人们才能够穿上透明的衣衫而出现在大庭广众之中。”“我国至少每年有一亿枚罗马银币被印度、赛里斯国以及阿拉伯半岛夺走。”参见[法]戈岱斯编,《希腊拉丁作家远东古文献辑录》,耿昇译,北京:中华书局,2001年,第10、12页。

4 Ferdinand von Richthofen, China: Ergebnisse eigner Reisen und darauf gegründeter Studien, Erster Band, Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1877, pp. 496-500.

5 李军教授与国家文物局合作主持的八次国际博物馆培训项目所使用的材料已于广东美术馆主办的《美术馆》系列刊物上翻译出版,与本次访谈主题直接相关的包括:克罗德·福尔多(Claude Fourteau)著,《全球化背景下的旅游业与文化机构》,李军译,选自王璜生主编,《美术馆:全球化语境中的博物馆经济》(总第12期),上海:上海书店出版社,2008年,第20-38页;阿奈特·维埃尔(Annette Viel)著,《诱惑与博物馆学》,李军译,选自王璜生主编,《美术馆:博物馆转型与中国现当代美术史研究》(总第13期),上海:上海书店出版社,2009年,第2-10页;安娜-索菲·格拉辛(Anna-Sophie Grassin)著,《令观众在展品与文字说明卡之间周旋的技艺》,李军译,选自王璜生主编,《美术馆:博物馆展示文化与藏品管理》(总第15期),上海:同济大学出版社,2009年,第22-32页。

6 “忧郁:西方的天才与疯狂”展(2005/10/13-2006/1/16)由法国巴黎大皇宫和德国柏林新国家画廊合作举办,已出版图录:Jean Clair, Mélancolie: Génie et folie en Occident, Gallimard, 2008.

7 “马奈与委拉斯凯兹:法国现代艺术中的西班牙趣味”展(2003/3/4-6/29)由法国奥塞美术馆和美国大都会艺术博物馆合作举办,已出版图录:Gary Tinterow, Geneviève Lacambre, Manet / Velázquez: The French Taste for Spanish Painting, Metropolitan Museum of Art, 2003.

8 皮埃尔·罗森伯格(Pierre Rosenberg)著,《展览和展览图录所带给艺术史的因素》,李军译,选自王璜生主编,《美术馆:图像理论》(总第8期),上海:上海书店,2006年,第37-48页。

9 参见李军,《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京:北京大学出版社,2016年。

美术遗产

美术 | 考古 | 建筑 | 文物保护