遗产数据库

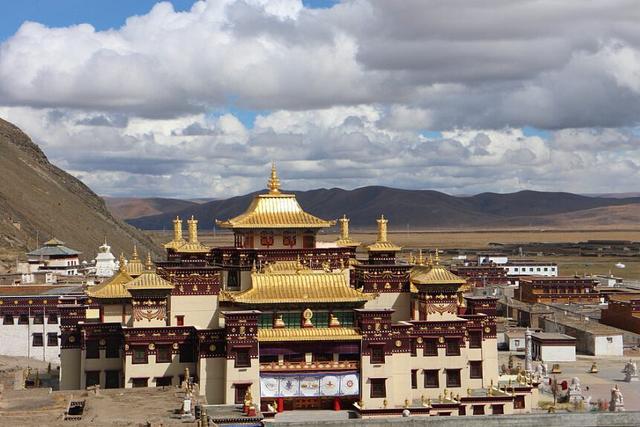

强准寺

有的书上叫"强真格给寺",位于日喀则地区吉隆县邦兴乡,是一座木结构楼阁式建筑,塔身方形,共有4层,层层出檐,逐层收分,每层均设门窗。塔高约16米,底层最大宽22米。底层四周以木栏杆环绕成外环廊,廊周原设转经筒108个。各层建筑的壁上都绘有壁画,至今大部分保存完好。门廊及底层外回廊绘有释迦牟尼像1000余尊;第2层为护法神殿,其四壁绘有护法神像;第3层楼阁为该寺主体建筑,主供高120厘米的镀金强巴佛像,其左右供有镀金佛像数尊,分别置于18个佛龛之内,佛殿及回廊所存壁画,是该寺壁画的精华部分,大部分图案清晰,色彩鲜明,所反映题材也十分丰富。

公元16世纪以后,该寺势力渐衰,一度为本地格鲁派桑丹林寺所辖,寺主也由桑丹林四9委派,桑丹林寺活佛嘎金意希坚赞亦曾任过强准寺寺主。现寺为1986年重修,现有喇嘛4人。

强准寺,位於西藏日喀则地区吉隆县吉隆镇邦兴村,吉隆镇距县驻地七十三公里。

强准寺是一座历史悠久的古寺,属格鲁派。为松赞干布所建重镇神庙之一,亦称「绛真格杰寺」、「降振格吉寺」。在吐蕃王朝松赞干布时代,於汉地及尼泊尔分别迎请文成公主、墀尊公主入藏之后,按照文成公主的「五行算图」修建镇边及重镇神庙,以镇压「罗刹魔女」及其他魔怪,在这批神庙中便有强准寺。据《西藏王臣记》载∶「在魔女的右肩上建察珠寺,在右足上建章丈寺,在左肩上建噶察寺,在左足上建仲巴寺等,这是镇压四边的四大寺。又在魔女的右肘上建贡波布曲寺,在左肘上建脱扎空厅寺,在右膝上建绛真格杰寺,在左膝上扎东哲寺等,这是再镇压的四大寺。」

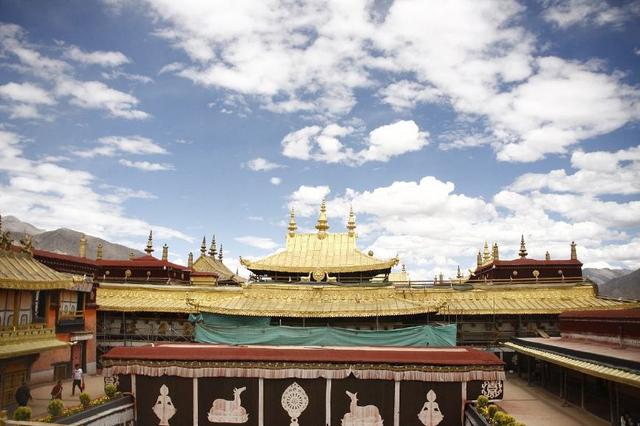

强准寺为木结构的楼阁式建筑,塔身方形,高四层,塔内设有木梯可达顶层。各层建有挑檐及门窗,第三层墙面设有三座桃形壶门,顶层四角以铜套饰挑出冰檐,其上为塔刹,刹顶饰火焰宝珠。底层四周以木栏杆环绕成外环廊,廊周设有转经玛尼筒一百零八个。塔高约十五米,底层最大宽度为二十二米。寺庙主要建筑分布於底层、二层和三层。底层西面为门廊,面积五十七平方米(长十九米,宽三米),门廊东侧有内、外回廊两重,其中外回廊为明廊可直通塔顶,内回廊为暗廊高约两米。回廊中心有密室六间,每间面积三至四平方米,高一.八米,大部分为仓库。底层东南角密室内有一口水井,直径○.六至○.七米。第二层平面结构与底层相同,其中五间密室为喇嘛修行室,一间为护法神殿;其外绕以回廊。第三层佛殿面积一百八十二平方米(长十四米,宽十三米)有柱四根,面阔三间进深三间;佛殿六向东,东壁为旨橱,主供强巴佛镀金铜像,高约一.二米,其左右置十八个佛龛,内供镀金铜佛像数尊,北、南两壁经橱,藏有《甘珠尔》、《丹珠尔》各一套。殿外绕以回廊。

强准寺各层建筑的壁面上多绘有壁画,至今大部保存完好。现分述如下∶

门廊及底层回廊壁画∶壁画皆满绘释迦牟尼佛结跏趺坐像及立像,共有一千馀尊,其中立像均为小像,高约○.二米,像体不施色,以蓝色颜料勾勒佛像轮廓於黄色壁面上。

第二层护法神殿壁画∶四壁遍绘护法神像,系用黄色线条勾勒神像轮廓於黑色壁画,略加红色进行局部点染。

第三层佛殿及外回廊壁画∶是强准寺壁画的精华部分,面积较大,图案清晰,色泽鲜明,题材十分丰富。主殿门楣上方绘有次巴麦、莲花生、第五世达赖(阿旺·罗桑嘉措)及各世达赖像,其左侧至外回廊绘制有次巴麦及化佛像一千尊,以及钦布娃、古玛热、莲花生、墀松德赞、阿底峡、罗珠宁布等高僧大德法像;其右侧至外回廊绘制有次巴麦与「化佛」,以及协尊称、通麦、拉罗希、朵给次哇、巴扎哇、桑嘉益西等高僧活佛的法像。在人物之间多点缀山石峰峦、花草树木、云霭雾翳、流水飞瀑,具有浓郁的山水画意趣。在外回廊左侧的一组神佛像中,人物皆半身赤裸,有的饲犬有的制制陶,有的手执木棒点播耕作,反映出世俗生活气息。主殿内北壁为《西方净土变》壁画,高约四米,宽约二.五米,可分为上、中、下三个层次。上层阿弥陀佛站於莲台上,左右分立供养天,顶部为楼阁式佛殿,四角皆有池塘,塘内各有四苹戏水天鹅;佛殿两侧为藏式平顶屋,其间点缀花园、草坪、树丛,四周祥云环绕。稍下为两座佛殿∶左侧佛殿有四组建筑,其中三组为藏式平顶屋,最左侧一组建筑内有四人坐於院内∶中间一人身披袈裟作说法状,身侧为其夫人,两边分立侍女,皆头梳高髻;最上端一组建筑门旁分坐两名僧人。右侧佛殿共有三组建筑,正中一组院落中央一戴冠者端坐於地,右侧旁有一侍女垂首侍奉,左侧一人席地端坐於双手合十;上方一院落门旁亦坐两僧,院内大树参天,长有奇花异卉,各种飞禽走兽奔走其间,院落池塘内有两苹天鹅戏水。这两座佛殿的空中还绘有两飞天,赤裸上身,身披璎珞,手执飘带,在空中翩翩起舞。中层为宗喀巴师徒三人,用云线连接,直升天界;其四周绘有高耸的雪山,飘荡的祥云,山岩含翠的青草,一道清泉从溪谷中流过,泉边三苹小鹿正在饮水食草。下层主要绘有班丹拉姆、贡巴切西、朗达师等护神像,两侧绘有雪山、祥云和小鹿,其间杂以「八珍宝」图案。主殿西壁中央绘三尊度母像、观音像及日松贡布,下绘四大金刚和该寺保护神贝慧勒。贝嘎勒头戴宽沿帽,三面,每面三目,六臂;左边三臂分持人骨鞭、人骨锥、金刚杵,右边三臂分执刀、人头柄独钴、骑一狮、有火焰背光。西壁之左段绘有次巴麦、米拉日巴像。主殿南壁中央绘有一尊护法神及药师佛像,周围有十六罗汉像。护法神头戴四骷髅冠,三目六臂,披虎皮裙,踏莲花,身下压一魔怪,呈忿怒状。药师佛结跏趺坐於狮子莲花座,右手持钵,著通肩袈裟,背光上有盛开的莲荷;其两旁立两侍从持就托钵。十六罗汉姿态各异,表情丰富,神态略带夸张,具有南亚壁画艺术风格。

强准寺珍藏的文物有∶

檀香木雕佛像∶通高二十二百米系圆雕,头戴「山」字形高冠,耳佩大环,袒露右肩,身披袈裟,颈饰项圈,右手屈於胸前握金刚杵,左手垂於股间,结跏趺坐於莲台上。造型精美。

密宗护法神铜像∶高十七公分,头盘高髻,耳饰大环,身佩璎珞,肢戴臂钏、手镯、足钏,颈佩项饰,著短裙,跣足,坐於莲台上。座上铺垫虎皮。右手高举前伸执战斧,左手持骷髅碗;背披人皮坎肩,人皮的双手搭於铜像双肩,头部悬垂於右肋之下,长发垂散至大腿之间。其唇有?需,但胸乳丰满,腹部凸出,又具有女性特徵。属明代或稍晚时期作品。

镶嵌绿石铜像∶通高二十四公分,头戴高冠,冠上堆塑灵塔一座,面相修长,白毫上镶嵌绿松石;耳饰轮宝状大环,身披通肩袈裟,佩项饰、胸饰及璎珞,双臂搭天衣、条帛,丰乳细腰,上体微向左倾;双手结说法印,左掌心内有莲花图案,结跏趺坐於莲台上,像之两侧铸有宝相花环。属明代作品。

鎏金观音铜像∶通高二十三公分,头戴高冠,耳饰双重莲花状耳环,佩项饰、胸饰和璎珞;身著通肩袈裟,搭披天衣,戴脚钏,有白毫三道;双手结禅定印,结跏趺坐於莲台上。像丰乳细腰,乳头凸出,面相丰满端庄。

强准寺在十六世纪后势力渐衰,一度为桑丹林寺所辖,寺主亦由桑丹林寺委派。桑丹林寺活佛嘎金益西坚赞曾任过该寺寺主。「文革」时期寺庙被毁。一九八六年后吉隆县政府批准予以恢复重建,现编制喇嘛四人。

寺址∶西藏吉隆县吉隆镇邦兴村

强准寺,位于吉隆镇邦兴村,全称强准祖布拉康,也曾译作降振之格寺、绛真格杰寺。强准寺始建于7世纪,和拉萨的大昭寺属同一时期,是格鲁派一座历史悠久的古寺庙。

强准寺,是当年镇住西藏魔女的四大镇肢寺庙之一,位于魔女的右膝上。《西藏王臣记》《西藏王统记》等文献典籍对其曾有记载。相传吐蕃赞普松赞干布分别迎请文成公主、赤尊公主入藏后,按照文成公主的五行算图”,必须在多处修建镇边及重镇寺庙,以镇压“罗刹魔女”及其他魔怪。《西藏王统记》第十四章记载然后始修建镇压女魔仰卧之肢体,及诸肢节之十二神庙,是则名为十二不移之钉……再修四大重镇寺庙,即工布之布曲庙、昆廷之塞庙、降振之格庙和乍顿孜庙”。《西藏王臣记》第四章记载:“……在魔女的左肩上建察珠寺,在右足上建章丈寺,在右肩上建噶察寺,在左足上建仲巴寺等,这是镇压四边的四大寺。

又在魔女的右肘上建贡波布曲寺,在左时上建脱扎空厅寺,在右膝上建真格杰寺,在左膝上建江扎东哲寺等等。”两书中提到的降振之簡和绛真格杰寺指的就是强准寺。强准寺为木结构楼阁式建筑,塔身方形,共有4层,塔内中空,内有木制楼梯可登顶层。各层均建有挑檐及门窗,第二层墙面设有3座桃形壶门,顶层四角挑出飞檐并用铜套装饰,最上面是塔刹,刹顶装饰着火焰宝珠。底层四周用木栏杆环绕成外环廊,廊周设有108个转经玛尼筒。塔高约16米,底层最大宽度为22米。塔底层用片石垒砌墙体,外抹墙泥,第二、第三、第四层都是用小型火砖砌筑,各层檐面用原木斫成梁架枋,其上铺盖石板。寺庙主要建筑分布在1~3层。

底层西面是寺庙的门廊,面积约57平方米,内有两柱。门廊的东侧有内外回廊两重,其中外回廊为明廊,可直通塔顶。内回廊为暗廊,高度与底层楼阁高度相同,约为2米。回廊中心有密室6间,每间面积约3平方米,高度约1.8米,有的在墙上开一采光小窗,光线极为阴暗,大部分房间用作仓库。在底层的东南角密室之内有一口直径约60厘米的水井,为僧侣提供生活用水。第二层楼阁的平面结构与底层相同,其中有供喇嘛修行的五间密室,还有一间护法神殿。二层周围仍建有回廊。

第三层楼阁是佛殿,是强准寺的主体建筑。殿堂有4柱,面阔3间,进深3间,面积约为182平方米。立柱上用十字形斗拱支撑横梁,上设椽子,铺设天花板。殿外建有一周回廊。佛殿的门道向西,东壁为佛橱,主供强巴佛镀金像,高约120厘米,其左右分供镀金铜佛像数尊,置于18个佛龛之内,北壁、南壁各置经橱,藏《甘珠尔》《丹珠尔》经卷各套强准寺各层建筑的壁面上多绘有壁画,至今大部分保存完好。

门廊及底层外回廊壁面皆满绘释迦牟尼跏趺坐像及立像,共计100余。其中立像均为小像,高约20多厘米,像体不施色,在黄色壁面上用蓝色颜料勾勒出佛像轮廓;护法神殿四壁均绘有护法神像,是在黑色壁面上用黄色线条勾勒出神像轮廓,略加红色进行局部点染第三层佛殿及外回廊所存壁画,是强准寺壁画的精华部分,不仅保存面积较大,而且大部分图案清晰,色泽鲜明,壁画所反映的题材也十分丰富。主殿的门楣上方,绘有次巴麦、蓬花生及历世达赖像;左侧至外回胞绘有次巴麦及其化佛像共100以及钦布娃古玛热巴莲花生、赤松德赞、阿底峡、罗珠宁布等高僧大德法像;右侧至外回廊绘有巴麦与“化佛”以及协尊称布、通麦、拉罗希、朵给次娃、巴扎娃,桑嘉意希等高僧活佛的法像。

在人物肖像之间,点缀了一些山石峰峦、花草树木、云霭雾翳流水飞瀑,画风具有浓郁的山水画意趣。在外回廊左侧的一组神佛肖像中,人物皆半身赤裸,有的饲犬,有的制陶,有的手执木棒点播耕作,反映出世俗生活的气息。主殿内北壁是一幅巨大的《西方净士变》壁画,画面高约4米,宽约2.5米,大致可划分为上、中、下3个层次。上层为阿弥陀佛站在莲花台上,左右分立一位“供养天女”,顶部为楼阁式佛殿,四角各有一池塘,池塘内各绘有4只正在戏水的天鹅;佛殿两侧,各有一处藏式平头屋,其间点缀以花园、草坪、树丛,四周样云环绕;稍下层为左右两座佛殿,左侧佛殿共有4组建筑,其中3组为藏式平头屋,当中最右侧的一组建筑屋顶用3组法幢装饰,左端一组建筑有4人坐在院内,中央一人身披袈裟,作说法状,身侧是其夫人,两名头梳高髻的侍女分立左右。

右侧佛殿共有3组建筑。正中一组院落中央戴冠者端坐地上,右侧有一位头梳高髻、垂首含羞的侍女,左侧也有一席地端坐、双手合十,似正在禅坐。上方院落门前设有阶梯,两位僧人分坐院门两旁。院内大树参天,长满奇花异卉,各种飞禽走兽散布其间,中央院落内有一池塘,池中有两只戏水天鹅。在两座佛殿的空中,还各绘有两个“飞天”,赤裸上身,身披璎珞,手执飘带,肩飞条帛,在空中翩翩起舞。中层的基本构图为宗喀巴师徒三人,四周绘有高耸的雪山、飘荡的祥云,山岩上青草含翠,一道清泉从溪谷中流过,泉边三只小鹿正在饮水食草。宗喀巴三尊用云线连接,直升天界。下层图案主要绘有护法诸神班达拉姆、贡巴切西、朗达师等。左右两侧绘出雪山、云朵和小鹿,其间点缀“八宝”图案。

主殿西壁中央绘有三尊度母像、观音像及日松贡布,下绘四大金刚以及强准寺保护神贝嘎勒。贝嘎勒头戴宽沿帽,三面,每面三目;六臂,左边三臂分执人骨鞭、人骨锥、金刚杵,右边三臂分执刀、人头柄独钴,身下是狮子坐骑,有火焰背光。西壁左段绘有次巴麦米拉日巴像主殿南壁中央绘有一尊护法神像及药师佛肖像,四周有十六罗汉像。护法神头戴四骷髅冠,三眼,六臂,着虎皮裙,足踏莲花,身下骑压个妖怪,呈愤怒状。药师佛像跏趺坐在狮子莲花座上,右手持钵,披通肩袈裟,背光上有盛开的莲荷。两侍从持戟、托钵分立两旁。两边的大罗汉姿态各异表情丰富,神态略带夸张强准寺的建筑与壁画历代曾有过多次修葺、重绘,但其中仍然保留有早期的某些特征,如楼阁式塔身呈正方形,就是唐代佛塔建筑特点。

门廊内两立柱虽然后期更换过,但立柱基础造型是古朴的覆盆式,并用宝莲瓣雕装,这是唐代风格,应该是寺庙早期建筑的遗存另传强准寺为尼泊尔工匠所建,壁画作者中也有来自尼泊尔的画工,这从寺庙的建筑风格与壁画艺术中也有所反映。如壁画山水中所反映出的热带和亚热带风情、楼台亭阁相映青山绿水的表现手法,都可能出自尼泊尔画匠之手,或者至少是在一定程度上受其影响所致。强准寺的壁画布局严谨,内容丰富,造型生动,图案华美,在吉隆乃整个西藏的壁画中都是非常罕见的。16世纪以后,强准寺一度被本地另一格鲁派寺庙桑丹林寺所辖,寺主也由桑丹林寺委派,桑丹林寺活佛嘎金意希坚赞也曾代任过强准寺寺主。