研究前沿

汤仁泽:旧书信中的《章太炎全集》早期编纂历程

摘要: 2017年下半年,收录了17种20卷的《章太炎全集》全部出齐了,其中的8卷本是20世纪70年代末开始编集整理,80年代初、中期陆续出版的,参与者大多为章门弟子和再传弟子。弟子们付出了辛劳,但知之者不多,甚至早被遗忘,应有的价值和作用被忽视,应有的认定和尊崇也不见了。或许可以这样说:章门弟子和再传弟子是难得的、权威的传承者,如果没有他们的参与,不知会留下多少缺憾。笔者试图通过梳理当年章门弟子的书信等材料,寻找解码 ...

2017年下半年,收录了17种20卷的《章太炎全集》全部出齐了,其中的8卷本是20世纪70年代末开始编集整理,80年代初、中期陆续出版的,参与者大多为章门弟子和再传弟子。弟子们付出了辛劳,但知之者不多,甚至早被遗忘,应有的价值和作用被忽视,应有的认定和尊崇也不见了。或许可以这样说:章门弟子和再传弟子是难得的、权威的传承者,如果没有他们的参与,不知会留下多少缺憾。笔者试图通过梳理当年章门弟子的书信等材料,寻找解码的线索,以还原当初在“不设主编或编委会”的不利条件下,他们是如何展开编纂工作的。

简报信息

1980年《章太炎全集》的《出版说明》说明了编纂的困难重重:“章太炎在辛亥革命后曾手定《章氏丛书》,但先前在报刊上发表的文章每多刊落;他是弟子吴承仕、钱玄同校刊的《章氏丛书续编》,所收不多,且不取旧作;章太炎逝世后,章氏国学讲习会编印《章氏丛书三编》,对《太炎文录》初编、续编不收之作,‘不敢续录’,书札也未收入。至于时人编辑或坊间流行的,如《章太炎文钞》、《太炎最近文录》、《章太炎的白话文》、《章太炎先生尺牍》、《章太炎文选》等,也收录不多,校印多讹。”《出版说明》还简明道出了编纂目的和过程:“为了繁荣学术文化和提供研究者的需要,特组织部分高等院校、研究单位和图书馆等有关学者,以及苏州章氏家属,整理校点,重新编辑《章太炎全集》,将陆续分册出版。”

《出版说明》忽略了主要点校者“章门弟子”的作为,而在2014年的《出版说明》中有所“增补”:“20世纪70年代末起,本社组织章门弟子及相关领域专家对章太炎的著作进行了首次较为系统的收集整理,从1982年起陆续出版了《章太炎全集》八卷本。”还将原八卷本的整理者依各卷先后列名如下:沈延国、汤志钧;姜义华;朱维铮;徐复、钱玄、张芷、祁龙威、程敦复、王子慧、汤炳正;黄耀先、饶钦农、贺庸;王仲荦、朱季海、陈行素、姜亮夫、崔富章;蒋礼鸿、殷孟伦、殷焕先;章念驰、潘文奎、陈熠、张仁、宋知行、宋光飞,以此“表达对前辈工作的致意”。但具体的“过程与艰辛”,只字未提。

多年来,笔者有个疑问一直挥之不去:一部国学泰斗的皇皇巨编,即原八卷本在整理、编纂过程中是不设主编或编委会的,章门弟子又居住各地,那么策划、组织和点校等一系列繁杂的操作是如何进行的?整理、点校期间有多少艰辛需要克服,又是怎样克服的?

最初,笔者在上海社科院历史所编印的《史学情报》中找到了记述。《史学情况》第11期(1980年1月25日)载文《汤志钧参加〈章太炎全集〉点校工作》:

《章太炎全集》的整理出版,最近已由上海人民出版社列入计划中。参加这项工作的,有山东大学、南京大学、南京师院、复旦大学、上海历史研究所、武汉大学、杭州大学、上海师院、扬州师院、上海图书馆等单位的同志以及章氏家属和苏州社会力量等。

这次整理出版的《章太炎全集》,共19册,每册约25万到30万字。

所依据的版本是:

1.“章氏丛书”,采用浙江图书馆本为底本,参校北京图书馆所藏手稿本。

2.“章氏丛书续编”,采用钱玄同、吴承仕的编辑木刻本为底本(已断句)。

3.章氏著作已刊部分,采用章氏国学讲习会排印本(大都已断句),及《制言》月刊本。

4.章氏著作未刊部分,据手稿、抄件或从当时报刊辑录,一律注明出处或藏所。

5.《訄书》前后出过三版,每版均有改动,拟将木刻本和日本铅字排印本分别整理,并参校上海图书馆、北京图书馆所藏手校本、部分手稿以及手改本。

整理工作由点校者个人负责,分别进行,不设编委、主编等层次,以求实效。

我所汤志钧同志承担其中的《诂经礼记》、《七略别录文征》、《自定年谱》、《书信集》、《电稿集》、《演讲集》(1935年前)、《译文集》以及部分《太炎文录》的点校工作。

整理好的《章太炎全集》,可望在五年内出齐。

《史学情况》第13期(1980年4月30日)又有一文《〈章太炎全集〉整理情况》,报道说:

《章太炎全集》的整理工作,自1979年11月由上海人民出版社出面联系,山东大学王仲荦、殷孟伦,南京师范学院徐复和复旦大学、上海历史研究所等有关同志协商,并到苏州和章氏家属洽谈,于12月7日,拟出《关于整理出版〈章太炎全集〉的几点意见》……

目前工作进行情况如下:

1.山东大学王仲荦同志负责标校的《齐物论释》、《齐物论释重定本》,共7万2千字已完成,出版说明、校勘记都已写出。

2.南京师院徐复同志负责标校《国故论衡》共9万字,已接近完成。

3.杭州大学蒋礼鸿同志负责标校的《新方言》,已标出二卷,正在继续进行。

4.苏州沈延国同志负责标校的《膏兰室札记》(稿本)共20万字,已完成初校初标,正在复校,第二季度全部完成。

5.复旦大学负责标校《春秋左传读》,40万字,已完成初标。

6.上海社会科学院历史研究所汤志钧同志负责的《自定年谱》2万3千字已完成,《诂经礼记》6万字已抄出,第二季度可望标好;《演讲集》由章念驰同志具体整理,1935年以前的可望在第二季度完成初标;《译文集》也已着手,由吴桂龙同志抽出部分时间整理,金德建同志负责的《清建国别记》也已开始标校。

7.北京杨廷福、马雍负责的《检论》也即将着手。

8.山东大学殷孟伦、殷焕先;杭州大学姜亮夫等同志负责部份,也已组织力量,着手进行。

在点校同志中,王乘六同志已86高龄,《演讲集》1935年以后一部份难于继续;诸祖耿同志也已83岁,最近体力不继(未能进行),这两项工作可能由徐复、汤志钧继续承担。

根据目前继续情况,今年拟将复旦大学标校的《春秋左传读》和苏州、上海合标的《膏兰室札记》、《诂经礼记》完稿送交出版社。《齐物论释》已完成,拟俟《庄子解诂》汇齐后一并出书。

(1980年3月)

从“工作进行情况”中透露出两个重要信息,一是“整理工作由点校者个人负责,分别进行,不设编委、主编等层次,以求实效”;二是此项工作并非刚刚开始,而是某某同志标校已经完成,或正在复校,或已完成几万字等等。

当年,《章太炎全集》作为上海社科院历史研究所近代史室的重点项目,陆志仁副院长对此极为重视,并给以有力的支持。

周密筹划

《章太炎全集》八卷中的第一卷由沈延国、汤志钧点校,于1982年2月出版;第二卷于同年7月出版。第三至第六卷分别于1984年7月、1985年9月、1986年2月、1986年12月出版。

王仲荦是章太炎晚年的入室弟子;汤志钧师从周予同,周予同师从钱玄同,钱玄同是章太炎的高足。汤曾撰文《王仲荦和〈章太炎全集〉》,说王仲荦:“泛滥群籍,尤精乙部,除留下《魏晋南北朝史》等大量著作外,对章太炎遗著的整理、出版也关怀备至。《章太炎全集》就是在仲荦先生的精心擘划、辛苦经营下得以问世的。”文章回顾了1979年3-4月共同参加中国历史学规划会并访问讲学于重庆、武汉等地的经历:

1979年3月22日至4月4日,中国历史学规划会在成都举行,仲荦先生和我都参加了,同住锦江宾馆。饭余会后,我经常和仲荦先生商量《章太炎全集》的编纂、出版事宜。他还介绍马宗霍先生(章太炎入室弟子)的公子马雍同志和我相识,请他提供资料。又和中华书局的李侃、赵守俨同志研究过标校问题。

会议结束后,经重庆,越三峡,在武汉停留4天,乘“东方红”12号轮北旋,我们一直在一起。16日晚,轮靠南京,仲荦夫妇先下,我于次晨抵沪。

旅途多暇,我们纵谈古今,更多的是太炎先生轶事和《全集》编纂,包括家属联系、资料征集、人员分工、标校体例等等……临别,仲荦先生提出,由他联系家属和章门弟子,叫我就近在上海和出版部门联系,从而对《全集》整理提出一个可行的框架。”(汤志钧:《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社2013年版,第254-256页。)

成都会议过后半年多,11月3日王仲荦专程来上海参加编纂会议,汤志钧陪同他与陆志仁、蔡尚思、谭其骧、朱东润、吴泽、顾廷龙、魏建猷、潘景郑、朱维铮、姜义华等专家学者晤谈,共议编纂事宜。8日,两人与太炎先生之孙章念驰、出版社叶亚廉、王有为等赴苏州拜见太炎夫人汤国梨先生,长子章导设蟹宴招待来客:

太炎夫人汤国梨先生已97高龄,这天特别高兴,看到仲荦先生鬓髪皆白,戏语我曰:“还得他大(指仲荦先生),还是我大?”(同上,第259页。)

在苏州还与朱季海、沈延国、王乘六等章门弟子晤面。回沪后继续座谈和讨论,其中有远道而来的山东大学殷孟伦、南京师院徐复、杭州大学蒋礼鸿三位教授。

为探明真相,笔者又查阅了这一时期王仲荦致汤志钧信函,多达数十通,几乎皆与《全集》有关。

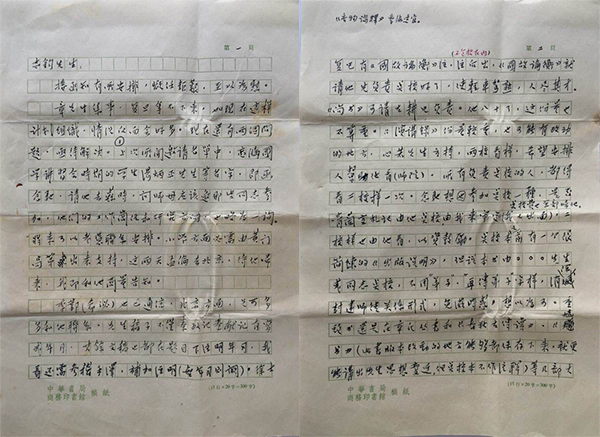

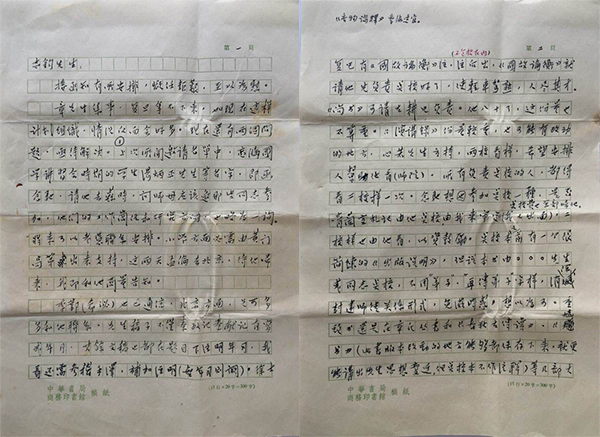

成都会议之前,王仲荦与汤志钧就在为《全集》出谋划策了。1978年10月24日王仲荦致函汤志钧,这样说:

近日在此见到李俊民(笔者注:上海古籍出版社社长)先生,提到整理章先生遗著事。……窃谓在完成全集之前,不如分册出版。每种印刷规格,大概类点校本二十四史(繁体直行),加标点。先出有代表性著作,及未曾出过之遗著(如《膏兰室札记》之类),在沪推兄主持这个工作。……

参加这一工作者,上海潘景郑,山大殷孟伦、殷焕先,武大黄焯,南师诸祖耿、徐士复,杭大姜亮夫,上海师院王乘六,苏州朱季海。另外如杭大蒋礼鸿,南大洪自明等。

以上章门弟子中诸祖耿、王乘六已寿登耄耋,王仲荦要求他们少负担些,王乘六可负责《演讲录》,当年听讲时他是记录者,整理时难度相对小些。

信中提到《计划书》的草拟和组织工作,是这样设想的:

(李)俊民先生要我草一个计划,我想不出怎样好。所以乞求您和(潘)景郑兄考虑一下,景郑兄快七十了,我也六十六岁了,我想他会比我更焦急。我认为您参加上海史编写工作,不如主持章先生遗著出版工作,在全书书目、版本等工作方面,景郑做您后台,在组织工作方面,我做您后台。

信共四页,连出版社支付家属的遗稿稿费等问题,都考虑周全。王仲荦请汤志钧与出版社领导协商:“既要按政策办事,也要照顾余杭家属的感情。这方面希望多考虑一些,做得婉转一些,希望念驰等人在这里起一个很好的桥梁作用。”

信共四页,连出版社支付家属的遗稿稿费等问题,都考虑周全。王仲荦请汤志钧与出版社领导协商:“既要按政策办事,也要照顾余杭家属的感情。这方面希望多考虑一些,做得婉转一些,希望念驰等人在这里起一个很好的桥梁作用。”

信末说:“(此信)要请景郑兄过目,并征求他的意见。也可给出版社看。”

两人通过书信或面议,取得章门弟子及同仁的赞同和支持,多数直接参加标校整理,他们是:山东大学殷孟伦、殷焕先;南京师院诸祖耿、徐复;南京大学程千帆、洪自明;武汉大学黄焯;杭州大学姜亮夫、蒋礼鸿;北京图书馆李希泌;苏州朱季海、沈延国;上海顾廷龙、潘景郑、王乘六、金德建等人。

同时,由王仲荦授意,汤志钧起草,再经王仲荦修定的“整理出版《章太炎全集》的几点意见”,其中说明筹备情况之外,还有标校工作的具体方案等,此“报告”经汤志钧呈报上海社科院并转呈有关领导,等待批准。

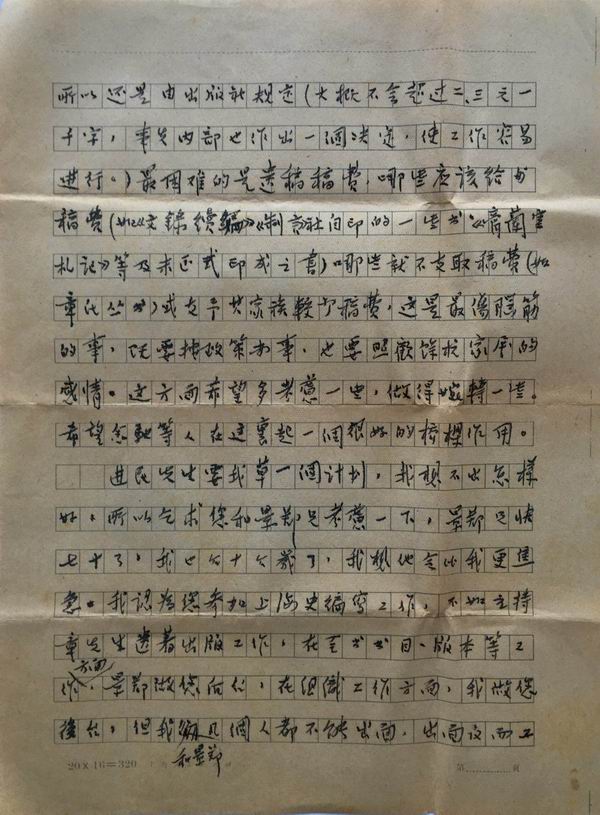

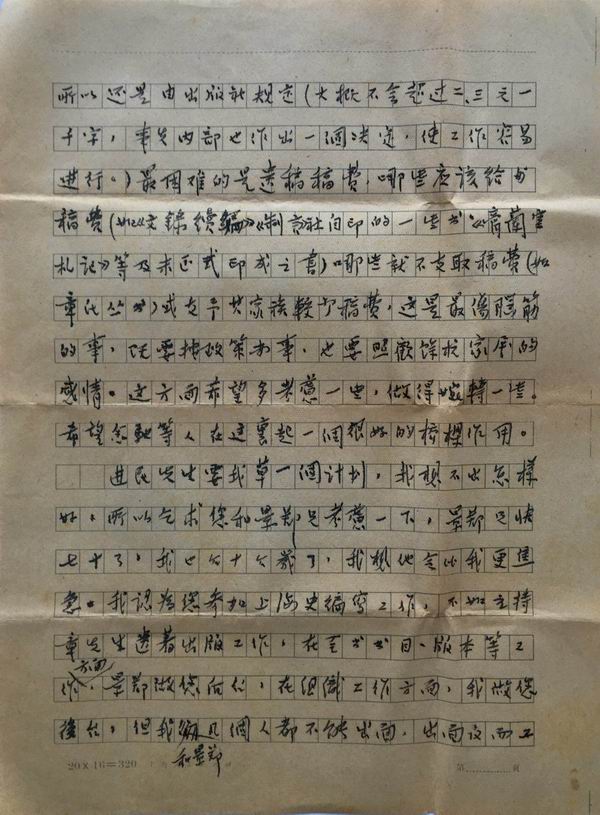

未满一月,1978年11月19日汤志钧又接王仲荦的长信,洋洋二三千言,讨论新发现并亟待解决的问题:

上次所开邀请名单中,忘漏国学讲习会时期的学生汤炳正先生等名字,即函念驰,请他去苏时,问师母应该邀那些同志参加,他们的工作岗位和研究方向,也略为一询,将来可以考虑联系安排。小学方面必需由黄门高第(章太炎早期弟子黄侃的学生—笔者)出来支持,这两天(殷)孟伦去北京,待他归来,我即和他商量告知。

季鄴(希泌)(笔者注:李希泌)也已通信,北京方面,兄可多多和他联系。

提出具体事项具体解决的办法和工作部署,详尽而周密:

先生稿子不仅《秦政记》、《秦献记》有写成年月,其余文稿也都在题目下注明年月。我看还需参稽手泽,补加注明(无年月则阙)。徐士复兄有《国故论衡》注,注后出,《国故论衡》就请他先点校好了,使轻车驾熟,人尽其才。《尚书》可请左耕(笔者注:诸祖耿),他八十了,这份量也不算重。《演讲录》份量较重,也可能有改动的地方,心若(笔者注:王乘六)先生主持,两校看样,希望安排人帮助他看(师院)。所有负责点校的人,都得看二校样一次。

重头书还是在《章氏丛书》和《春秋左传读》、《訄书》(此书版本改动的地方能够都保存下来,就更能讲出先生思想变迁,但点校本不作注释)等几部大著作,要妥善安排,请您和景郑兄多考虑一下。

南京方面将来责任士复兄(笔者注:徐复)来联系,武汉、四川方面由孟伦兄来联系,杭州由我来联系,大概就差不多了。……

全集书目拟定后,请打印若干份,并多寄我几份,我和孟伦再分头征求各方意见并联系点校的分工工作,当汇集奉告。

由您主持其事,景郑、孟伦、士复、我作您核心,工作大概能抓起来,也发挥念驰的积极桥梁作用。复旦吴文祺君能参加,也应表欢迎,章先生是海宁朱家的外孙,他们还有些渊源呢!(朱逖先〔笔者注:朱希祖〕是章先生的表弟,这也是外间少知的事情。)

印刷规格、书名题签等也不轻易放过:

印刷规格,可高一些,至少像二十四史点校本、《元一统志》那样,要直排繁体,题签都用章先生手书(即稿本的题签),字小,可先用照相摄下,再放大。如实在找不到手笔原题签,请开列一些书名及《演讲集》等名称,托念驰去转请汤夫人写(要争取在她清健的时候先写好,不要等出书时再写)。汤夫人所题《太炎先生家书》六字,就写得非常之好。

遗憾的是1980年7月,章太炎夫人与世长辞,全集中缺少了夫人的题签。信中对稿费之类的琐事也考虑再三:

现在有些出版社印遗集,往往举鲁迅先生家属不要遗稿稿费事为例。然章先生著作从来很少拿过稿费,《章氏丛书》、《续丛书》都是乡里和学生出钱上木刻成的,这些事还得多做说服工作,在不违反政策下,处置妥善,工作牵肘就少,工作就可放开手。在出版社方面,还是在争取领导的支持。

信中也流露出王仲荦的一丝顾虑:

点校本之前有一个很简练的《出版说明》,但说本书由某某先生或同志点校,不用“弟子”、“再传弟子”字样,清除封建师徒关系形式,免滋时惑,想以为可。

也许正是文革时期遭受迫害的知识分子的“心有余悸”,早期《出版说明》中不见“弟子”、“再传弟子”字样,留下了“时代印迹”。

信内还附有李希泌致王仲荦复函:

信内还附有李希泌致王仲荦复函:

简报信息

1980年《章太炎全集》的《出版说明》说明了编纂的困难重重:“章太炎在辛亥革命后曾手定《章氏丛书》,但先前在报刊上发表的文章每多刊落;他是弟子吴承仕、钱玄同校刊的《章氏丛书续编》,所收不多,且不取旧作;章太炎逝世后,章氏国学讲习会编印《章氏丛书三编》,对《太炎文录》初编、续编不收之作,‘不敢续录’,书札也未收入。至于时人编辑或坊间流行的,如《章太炎文钞》、《太炎最近文录》、《章太炎的白话文》、《章太炎先生尺牍》、《章太炎文选》等,也收录不多,校印多讹。”《出版说明》还简明道出了编纂目的和过程:“为了繁荣学术文化和提供研究者的需要,特组织部分高等院校、研究单位和图书馆等有关学者,以及苏州章氏家属,整理校点,重新编辑《章太炎全集》,将陆续分册出版。”

《出版说明》忽略了主要点校者“章门弟子”的作为,而在2014年的《出版说明》中有所“增补”:“20世纪70年代末起,本社组织章门弟子及相关领域专家对章太炎的著作进行了首次较为系统的收集整理,从1982年起陆续出版了《章太炎全集》八卷本。”还将原八卷本的整理者依各卷先后列名如下:沈延国、汤志钧;姜义华;朱维铮;徐复、钱玄、张芷、祁龙威、程敦复、王子慧、汤炳正;黄耀先、饶钦农、贺庸;王仲荦、朱季海、陈行素、姜亮夫、崔富章;蒋礼鸿、殷孟伦、殷焕先;章念驰、潘文奎、陈熠、张仁、宋知行、宋光飞,以此“表达对前辈工作的致意”。但具体的“过程与艰辛”,只字未提。

多年来,笔者有个疑问一直挥之不去:一部国学泰斗的皇皇巨编,即原八卷本在整理、编纂过程中是不设主编或编委会的,章门弟子又居住各地,那么策划、组织和点校等一系列繁杂的操作是如何进行的?整理、点校期间有多少艰辛需要克服,又是怎样克服的?

最初,笔者在上海社科院历史所编印的《史学情报》中找到了记述。《史学情况》第11期(1980年1月25日)载文《汤志钧参加〈章太炎全集〉点校工作》:

《章太炎全集》的整理出版,最近已由上海人民出版社列入计划中。参加这项工作的,有山东大学、南京大学、南京师院、复旦大学、上海历史研究所、武汉大学、杭州大学、上海师院、扬州师院、上海图书馆等单位的同志以及章氏家属和苏州社会力量等。

这次整理出版的《章太炎全集》,共19册,每册约25万到30万字。

所依据的版本是:

1.“章氏丛书”,采用浙江图书馆本为底本,参校北京图书馆所藏手稿本。

2.“章氏丛书续编”,采用钱玄同、吴承仕的编辑木刻本为底本(已断句)。

3.章氏著作已刊部分,采用章氏国学讲习会排印本(大都已断句),及《制言》月刊本。

4.章氏著作未刊部分,据手稿、抄件或从当时报刊辑录,一律注明出处或藏所。

5.《訄书》前后出过三版,每版均有改动,拟将木刻本和日本铅字排印本分别整理,并参校上海图书馆、北京图书馆所藏手校本、部分手稿以及手改本。

整理工作由点校者个人负责,分别进行,不设编委、主编等层次,以求实效。

我所汤志钧同志承担其中的《诂经礼记》、《七略别录文征》、《自定年谱》、《书信集》、《电稿集》、《演讲集》(1935年前)、《译文集》以及部分《太炎文录》的点校工作。

整理好的《章太炎全集》,可望在五年内出齐。

《史学情况》第13期(1980年4月30日)又有一文《〈章太炎全集〉整理情况》,报道说:

《章太炎全集》的整理工作,自1979年11月由上海人民出版社出面联系,山东大学王仲荦、殷孟伦,南京师范学院徐复和复旦大学、上海历史研究所等有关同志协商,并到苏州和章氏家属洽谈,于12月7日,拟出《关于整理出版〈章太炎全集〉的几点意见》……

目前工作进行情况如下:

1.山东大学王仲荦同志负责标校的《齐物论释》、《齐物论释重定本》,共7万2千字已完成,出版说明、校勘记都已写出。

2.南京师院徐复同志负责标校《国故论衡》共9万字,已接近完成。

3.杭州大学蒋礼鸿同志负责标校的《新方言》,已标出二卷,正在继续进行。

4.苏州沈延国同志负责标校的《膏兰室札记》(稿本)共20万字,已完成初校初标,正在复校,第二季度全部完成。

5.复旦大学负责标校《春秋左传读》,40万字,已完成初标。

6.上海社会科学院历史研究所汤志钧同志负责的《自定年谱》2万3千字已完成,《诂经礼记》6万字已抄出,第二季度可望标好;《演讲集》由章念驰同志具体整理,1935年以前的可望在第二季度完成初标;《译文集》也已着手,由吴桂龙同志抽出部分时间整理,金德建同志负责的《清建国别记》也已开始标校。

7.北京杨廷福、马雍负责的《检论》也即将着手。

8.山东大学殷孟伦、殷焕先;杭州大学姜亮夫等同志负责部份,也已组织力量,着手进行。

在点校同志中,王乘六同志已86高龄,《演讲集》1935年以后一部份难于继续;诸祖耿同志也已83岁,最近体力不继(未能进行),这两项工作可能由徐复、汤志钧继续承担。

根据目前继续情况,今年拟将复旦大学标校的《春秋左传读》和苏州、上海合标的《膏兰室札记》、《诂经礼记》完稿送交出版社。《齐物论释》已完成,拟俟《庄子解诂》汇齐后一并出书。

(1980年3月)

从“工作进行情况”中透露出两个重要信息,一是“整理工作由点校者个人负责,分别进行,不设编委、主编等层次,以求实效”;二是此项工作并非刚刚开始,而是某某同志标校已经完成,或正在复校,或已完成几万字等等。

当年,《章太炎全集》作为上海社科院历史研究所近代史室的重点项目,陆志仁副院长对此极为重视,并给以有力的支持。

周密筹划

《章太炎全集》八卷中的第一卷由沈延国、汤志钧点校,于1982年2月出版;第二卷于同年7月出版。第三至第六卷分别于1984年7月、1985年9月、1986年2月、1986年12月出版。

王仲荦是章太炎晚年的入室弟子;汤志钧师从周予同,周予同师从钱玄同,钱玄同是章太炎的高足。汤曾撰文《王仲荦和〈章太炎全集〉》,说王仲荦:“泛滥群籍,尤精乙部,除留下《魏晋南北朝史》等大量著作外,对章太炎遗著的整理、出版也关怀备至。《章太炎全集》就是在仲荦先生的精心擘划、辛苦经营下得以问世的。”文章回顾了1979年3-4月共同参加中国历史学规划会并访问讲学于重庆、武汉等地的经历:

1979年3月22日至4月4日,中国历史学规划会在成都举行,仲荦先生和我都参加了,同住锦江宾馆。饭余会后,我经常和仲荦先生商量《章太炎全集》的编纂、出版事宜。他还介绍马宗霍先生(章太炎入室弟子)的公子马雍同志和我相识,请他提供资料。又和中华书局的李侃、赵守俨同志研究过标校问题。

会议结束后,经重庆,越三峡,在武汉停留4天,乘“东方红”12号轮北旋,我们一直在一起。16日晚,轮靠南京,仲荦夫妇先下,我于次晨抵沪。

旅途多暇,我们纵谈古今,更多的是太炎先生轶事和《全集》编纂,包括家属联系、资料征集、人员分工、标校体例等等……临别,仲荦先生提出,由他联系家属和章门弟子,叫我就近在上海和出版部门联系,从而对《全集》整理提出一个可行的框架。”(汤志钧:《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社2013年版,第254-256页。)

成都会议过后半年多,11月3日王仲荦专程来上海参加编纂会议,汤志钧陪同他与陆志仁、蔡尚思、谭其骧、朱东润、吴泽、顾廷龙、魏建猷、潘景郑、朱维铮、姜义华等专家学者晤谈,共议编纂事宜。8日,两人与太炎先生之孙章念驰、出版社叶亚廉、王有为等赴苏州拜见太炎夫人汤国梨先生,长子章导设蟹宴招待来客:

太炎夫人汤国梨先生已97高龄,这天特别高兴,看到仲荦先生鬓髪皆白,戏语我曰:“还得他大(指仲荦先生),还是我大?”(同上,第259页。)

在苏州还与朱季海、沈延国、王乘六等章门弟子晤面。回沪后继续座谈和讨论,其中有远道而来的山东大学殷孟伦、南京师院徐复、杭州大学蒋礼鸿三位教授。

为探明真相,笔者又查阅了这一时期王仲荦致汤志钧信函,多达数十通,几乎皆与《全集》有关。

成都会议之前,王仲荦与汤志钧就在为《全集》出谋划策了。1978年10月24日王仲荦致函汤志钧,这样说:

近日在此见到李俊民(笔者注:上海古籍出版社社长)先生,提到整理章先生遗著事。……窃谓在完成全集之前,不如分册出版。每种印刷规格,大概类点校本二十四史(繁体直行),加标点。先出有代表性著作,及未曾出过之遗著(如《膏兰室札记》之类),在沪推兄主持这个工作。……

参加这一工作者,上海潘景郑,山大殷孟伦、殷焕先,武大黄焯,南师诸祖耿、徐士复,杭大姜亮夫,上海师院王乘六,苏州朱季海。另外如杭大蒋礼鸿,南大洪自明等。

以上章门弟子中诸祖耿、王乘六已寿登耄耋,王仲荦要求他们少负担些,王乘六可负责《演讲录》,当年听讲时他是记录者,整理时难度相对小些。

信中提到《计划书》的草拟和组织工作,是这样设想的:

(李)俊民先生要我草一个计划,我想不出怎样好。所以乞求您和(潘)景郑兄考虑一下,景郑兄快七十了,我也六十六岁了,我想他会比我更焦急。我认为您参加上海史编写工作,不如主持章先生遗著出版工作,在全书书目、版本等工作方面,景郑做您后台,在组织工作方面,我做您后台。

信末说:“(此信)要请景郑兄过目,并征求他的意见。也可给出版社看。”

两人通过书信或面议,取得章门弟子及同仁的赞同和支持,多数直接参加标校整理,他们是:山东大学殷孟伦、殷焕先;南京师院诸祖耿、徐复;南京大学程千帆、洪自明;武汉大学黄焯;杭州大学姜亮夫、蒋礼鸿;北京图书馆李希泌;苏州朱季海、沈延国;上海顾廷龙、潘景郑、王乘六、金德建等人。

同时,由王仲荦授意,汤志钧起草,再经王仲荦修定的“整理出版《章太炎全集》的几点意见”,其中说明筹备情况之外,还有标校工作的具体方案等,此“报告”经汤志钧呈报上海社科院并转呈有关领导,等待批准。

未满一月,1978年11月19日汤志钧又接王仲荦的长信,洋洋二三千言,讨论新发现并亟待解决的问题:

上次所开邀请名单中,忘漏国学讲习会时期的学生汤炳正先生等名字,即函念驰,请他去苏时,问师母应该邀那些同志参加,他们的工作岗位和研究方向,也略为一询,将来可以考虑联系安排。小学方面必需由黄门高第(章太炎早期弟子黄侃的学生—笔者)出来支持,这两天(殷)孟伦去北京,待他归来,我即和他商量告知。

季鄴(希泌)(笔者注:李希泌)也已通信,北京方面,兄可多多和他联系。

提出具体事项具体解决的办法和工作部署,详尽而周密:

先生稿子不仅《秦政记》、《秦献记》有写成年月,其余文稿也都在题目下注明年月。我看还需参稽手泽,补加注明(无年月则阙)。徐士复兄有《国故论衡》注,注后出,《国故论衡》就请他先点校好了,使轻车驾熟,人尽其才。《尚书》可请左耕(笔者注:诸祖耿),他八十了,这份量也不算重。《演讲录》份量较重,也可能有改动的地方,心若(笔者注:王乘六)先生主持,两校看样,希望安排人帮助他看(师院)。所有负责点校的人,都得看二校样一次。

重头书还是在《章氏丛书》和《春秋左传读》、《訄书》(此书版本改动的地方能够都保存下来,就更能讲出先生思想变迁,但点校本不作注释)等几部大著作,要妥善安排,请您和景郑兄多考虑一下。

南京方面将来责任士复兄(笔者注:徐复)来联系,武汉、四川方面由孟伦兄来联系,杭州由我来联系,大概就差不多了。……

全集书目拟定后,请打印若干份,并多寄我几份,我和孟伦再分头征求各方意见并联系点校的分工工作,当汇集奉告。

由您主持其事,景郑、孟伦、士复、我作您核心,工作大概能抓起来,也发挥念驰的积极桥梁作用。复旦吴文祺君能参加,也应表欢迎,章先生是海宁朱家的外孙,他们还有些渊源呢!(朱逖先〔笔者注:朱希祖〕是章先生的表弟,这也是外间少知的事情。)

印刷规格、书名题签等也不轻易放过:

印刷规格,可高一些,至少像二十四史点校本、《元一统志》那样,要直排繁体,题签都用章先生手书(即稿本的题签),字小,可先用照相摄下,再放大。如实在找不到手笔原题签,请开列一些书名及《演讲集》等名称,托念驰去转请汤夫人写(要争取在她清健的时候先写好,不要等出书时再写)。汤夫人所题《太炎先生家书》六字,就写得非常之好。

遗憾的是1980年7月,章太炎夫人与世长辞,全集中缺少了夫人的题签。信中对稿费之类的琐事也考虑再三:

现在有些出版社印遗集,往往举鲁迅先生家属不要遗稿稿费事为例。然章先生著作从来很少拿过稿费,《章氏丛书》、《续丛书》都是乡里和学生出钱上木刻成的,这些事还得多做说服工作,在不违反政策下,处置妥善,工作牵肘就少,工作就可放开手。在出版社方面,还是在争取领导的支持。

信中也流露出王仲荦的一丝顾虑:

点校本之前有一个很简练的《出版说明》,但说本书由某某先生或同志点校,不用“弟子”、“再传弟子”字样,清除封建师徒关系形式,免滋时惑,想以为可。

也许正是文革时期遭受迫害的知识分子的“心有余悸”,早期《出版说明》中不见“弟子”、“再传弟子”字样,留下了“时代印迹”。