丝路资讯

丝绸之路(敦煌)国际文化博览会红红火火,可你知道丝路的源起吗?

斯文·赫定著述的《丝绸之路》一书,该书详细记述了其西域探险的经历及对中国边疆的研究与考察成果。

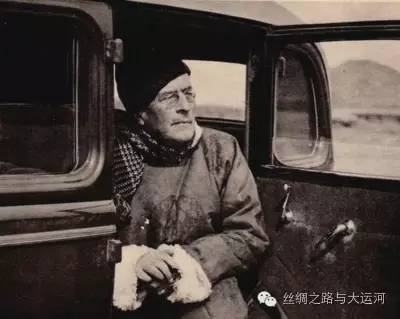

时间一如砂砾,将过去掩埋在深深的沙土之下,直到被某双眼睛发现,重新发掘出来。二十世纪初的某一时刻,沉睡在千年沙土之下的过去被惊醒了。如果它有一双眼睛,那么它会发现周遭的一切与它被埋藏的时候已经全然不同,那是在1700年前,但它的颜色仍然靓丽簇新。时间拂去了一切繁华,当它重新打量这个世界时,眼前只有一个被风雪和黄沙打磨得形容瘦削的瑞典人,眼睛里闪烁着异样欣喜的光彩。

楼兰故城遗址 孙西国摄

定名“丝路”

“我曾在楼兰故城一间房屋里发现了丝绸的碎片,有黄色的、海绿色的和深蓝色的。”这场发生在大漠故城中的过去与现代的相遇,被一个叫斯文·赫定的瑞典人写进了他的探险记《丝绸之路》当中。与书名同名的章节里,他讲述了自己如何与1700年前的丝绸邂逅,“这可能是中国境内古丝路上发现最早的丝绸了”。

瑞典探险家斯文·赫定

这些丝绸的残片并非个例,沿着斯文·赫定标注的路线两次抵达这里的马尔克·斯坦因,又在这个老地方发现了相当数量的丝绸遗物。1934年斯文·赫定重返中国,沿着孔雀河到新罗布泊时,又在楼兰繁盛阶段末期的墓葬中发现一名青年女子身上的丝绸裹尸布。

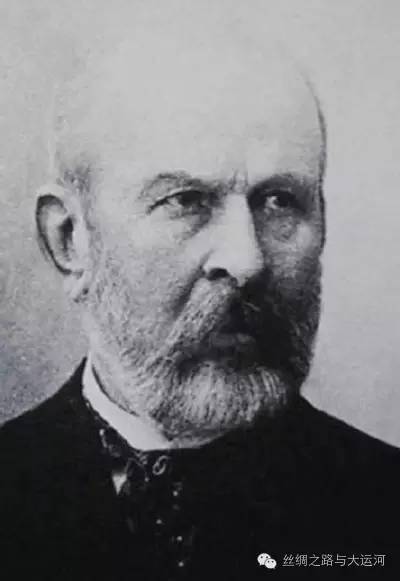

斯文·赫定将这些古代丝绸出土的记录不厌其烦地记录在他的《丝绸之路》一书中,其目的当然是为了证明他的恩师,卓越的地理学家和探险家费迪南·冯·李希霍芬观点的正确。李希霍芬在1877年创造出了“丝绸之路”这个专有名词,用来指称连接中国与河中以及中国与印度之间以丝绸贸易为媒介的交通路线。

德国地理学家、旅行家费迪南·冯·李希霍芬男爵。

李希霍芬在记述自己1868年至1872年在中国调查工作的专著《中国——亲身旅行之成果及作为依据之研究》中,详尽地讲述了取名“丝绸之路”的灵感之源,这灵感来自于一本公元1世纪的希腊拉丁文献《厄里特里亚海航行记》。这本书由一位住在埃及的佚名商人写成,描述了他所熟悉的非洲东部、阿拉伯半岛以及印度各个港口,就在最后一段,他描写了一个已知世界之外的未知领土“赛里斯国(Seres)”。

这个奇异的国家位于“已知世界”外的最北端,其国有一很大的内陆城市名叫Thina,那里的棉花、丝线和被称为Serikon(意为赛里斯国的)纺织品经由陆路被商队经大夏运至婆卢羯车,或通过恒河运至利幕利。李希霍芬根据这段半虚半实的记载,通过“正确关系的猜想和互相联系”,将Thina看作是中国,而赛里斯国(Seres),则由于希腊人将丝称为“ser”,因此被当成是第一个用中国的特产“丝”来命名中国的词语——赛里斯——丝之国——中国,那么这条从丝之国运送丝绸通往中亚印度乃至西方的路,理所应当被称为“丝绸之路”。

李希霍芬完成了一道伟大的地理证明题,同时也将“丝绸之路”这个名字近乎永久地铭刻在这条贯穿数万里的贸易大道之上。

(作者:李夏恩)