丝路资讯

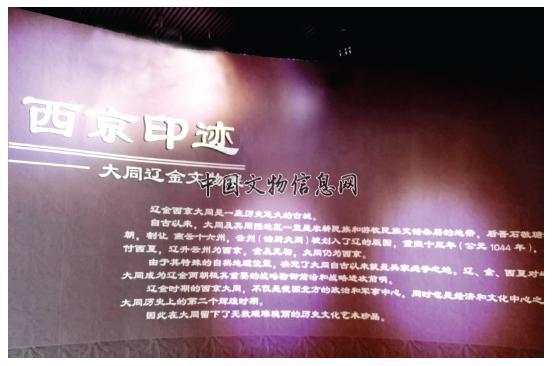

西京印迹——大同辽金文物展

8 月23 日,由北京市文物局主办,北京辽金城垣博物馆、大同博物馆承办的“西京印迹——大同辽金文物展”,在北京辽金城垣博物馆与京城观众见面了。

西京,辽国都城,今山西大同。原为唐云州。辽太宗时,后晋石敬瑭割云州与辽国,升为节度使州,成为辽国重要军事重镇。重熙十三年(1044 年),升为西京,府名大同。其城仿照长安城的形制修建,方圆二十里,建有敌楼、栅橹。城门东为迎春门,南为朝阳门,西为定西门,北为拱极门。城北有北魏时建造的宫城,但辽国没有在此建宫城。西京南临北宋,西临西夏,战略地位十分重要。辽末天祚帝保大二年(公元1122年),大同被金兵攻陷。金灭辽后仍沿用旧称,大同仍为西京大同府。为金五京(上京会宁府、东京辽阳府、北京大定府、西京大同府、南京开封府)之一。金代的大同城,规模和布局与辽代大体相同。由于其特殊的自然地理位置,决定了大同自古以来就是兵家必争之地。辽、金、西夏对峙期间,大同成为辽金两朝极其重要的战略防御前沿和战略进攻前哨。辽金时期的西京大同,不仅是我国北方的政治和军事中心,同时也是经济和文化中心之一,是大同历史上的第二个辉煌时期。因此在大同留下了无数璀璨瑰丽的历史文化艺术珍品。为了能够让更多观众见识到具有独特风韵的辽金文物,北京辽金城垣博物馆策划了“西京印迹——大同辽金文物展”。

展览精选了84 件(套)大同地区辽金时期文物,旨在多方面展现辽金西京的生活。展览分两大部分,第一部分为世俗生活,通过茶酒留香、雅器涵韵、起居生活、妆台余影四个方面讲述了辽金时期大同地区庶民的生活。第二部分为魂居之所,通过安魂之器、巧工木制和壁彩丹青三个方面讲述了辽金时期大同地区的丧葬习俗。

世俗生活

大同一直是多民族杂居之地,因而有“民族融合之都”的美誉。辽金时期,作为陪都的大同,不仅是当时西部地区的政治、经济、文化中心,而且更是一个重要的军事战略要地,两代统治者都十分重视。因此契丹、女真各族,都在此留下了鲜明的烙印。

茶酒留香 雅器涵韵

茶酒留香、雅器涵韵两个小部分展出的文物多为酒器、茶具及其相关物品。我国饮酒、喝茶的文化源远流长,到了宋辽金时期饮酒、喝茶之风更为盛行。宋代出现的斗茶在各民族中传播开来。饮酒、喝茶都需要载体,因此各种茶盏、盛酒器颇受时人青睐。契丹、女真人地处塞上高原,常年风沙不断,冬季寒冷,因此他们自古就有喝热酒的习俗。与此相适应的酒器温碗、注壶产生。另外,展出的酒器还有具有少数民族特色的鸡腿瓶以及小巧精美的绞釉三叉带子提壶、瓜棱豆绿注壶等。这两部分展出的瓷器,或古朴简约、或华丽奇巧,不但反映了辽金时期的制瓷工艺特点,也透露出西京生活的审美情趣。

起居逸乐

辽金时期,契丹人、女真人相继进入西京。西京界内耕地与牧场相间,土房与毡帐并立,佛道风传,散乐流行。不同的生活方式和多元的文化交汇于此。此部分展出的日常的生活用品,或许能使人们穿越千年的时光,走入当时普通人的生活。

妆台余影

在西京人“春水秋山、茶酒诗射”的生活中,妆台用器不可或缺。契丹、女真民族有着先进的金属采冶技术。大同境内盛产煤炭,为加工如铜镜等生活用品提供了条件。随着手工匠人的技术不断提高,他们加工出来的器物更加专业化,工艺更加精美,溢彩流光。

魂归之所

如何面对死亡是人类永恒的困惑。而对待这一困惑,我国从远古社会就出现了以安置灵魂为目的,以处理尸体为手段的纷繁多样的仪式,这种仪式随着社会由低级到高级的发展,逐步经历了由简单到复杂的演变过程,形成了一种独特的文化现象——丧葬习俗。在我国古代社会,人们普遍认为人虽死了,但灵魂不灭,灵魂仍能干预人事,祈福活人。因此既然有灵魂的存在,死者必然到另一个世界像生者一样进行生活,需要生前所必须的一切。陪葬以及墓室的造型、随葬器物等,将现实世界的一切原封不动地搬到亡魂世界。活着的亲人要为死者创造如其生前一样的生活环境。辽金时期的丧葬习俗也完全体现了这一特点。

巧工制木

宋代是中国家具大转型与持续发展时期,金代继承宋式家具发展形态,并加入了独具特色的民族因素,使得高型家具更为普及,家具种类式样增多,工艺造型简明隽秀,形成了造型上轻巧明快、装饰上繁复华美的风格,对于高型家具由宋代的普及型向明代的成熟型发展,起到了承前启后的作用。近年来,大同地区发掘了多座金代墓葬,随葬器物中出现了精巧的木制家具模型。在这个部分展出了闫德源墓出土的8 件木制家具模型(复制品)。

安魂之器

大同地区辽金墓葬中的随葬器物中出土了大批精美的葬具,多为魂瓶、魂塔、魂坛、石棺、陶棺等。

壁彩丹青

大同地区辽金时期的墓葬,壁画墓占半数以上。风格多样、精彩绝伦的壁画形象,不但展现了辽金时期绘画艺术的风格和西京地区的人文生活,也揭示出草原民族与中原文化的交流与融合。展览以独特的视角,将辽金两代大同地区普通人的生与死,呈现给京城的观众。 (北京辽金城垣博物馆)

(《中国文物报》2016年9月27日4版)