丝路资讯

海上丝绸之路:中国博物馆的阐释与展示(2013-2016)

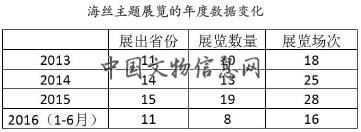

2013年1月至2016 年6 月间,中国博物馆举办有关海丝主题的展览24 个。下文从展览类型、时空分布、策划方式和社会影响四个维度来讨论中国博物馆近三年在海丝主题展览的阐释和展示方面的主要特点。

海上丝绸之路是从丝绸之路衍生出的概念,指的是由中国沿海港口出发,通向东亚、东南亚、南亚、西亚、非洲,甚至欧洲的古代海上贸易路线。成书于公元1世纪的《汉书·地理志》中保存了已知中国最早的海上丝绸之路的记录,中国商人携带黄金、丝绸从南方的徐闻、合浦港出发,与今天的越南、柬埔寨、泰国、印度、斯里兰卡等南海、印度洋沿海诸国交易奇石、异物,航线全程约5300海里。公元7~8世纪,这条海洋贸易路线向西大幅延伸,《新唐书》中所载的“广州通海夷道”已通达波斯湾一带;公元12世纪之后,“中国制造”广泛分布到西太平洋及印度洋沿岸地区,反映出中国与世界经由海路的联系日益频繁。

海上丝绸之路发展、繁荣了近两千年,在沿线国家留下了大量珍贵的遗迹和遗物,为博物馆进行海丝主题文物的收藏、研究和展示提供了丰富资源。近年来,中国的博物馆举办了不少有关海上丝绸之路主题的展览,其中一些展览精雕细琢,在内容、设计和宣传教育方面别出新意,取得了较好的社会效益。如福建博物院牵头策划的“丝路帆远:海上丝绸之路文物精品七省联展”,展出来自9个省市45家博物馆的300件藏品,以时间为主线、以精品文物为依托,再现了不同时期海上丝绸之路的发展和特点,分为“艰涉鲸波探索远洋”(远古至三国)、“港埠渐隆海路绵延”(两晋至唐五代)、“碧海云帆货通万国”(宋元)和“大洋通衢丝路涅槃”(明清)四个部分。展出的文物涵盖港口、航线、航海技术以及货物、文化、宗教等方面,意图展示海上丝绸之路的兴衰历程及其宏大的时代背景。在福建博物馆首展期间,根据展场条件在一至三单元采用了通柜与独立柜组合的展示方式,第四单元则使用了大空间布局,以独立展柜与海洋元素装饰来烘托氛围。展览在色彩设计上进行了针对性选择,提取代表大海、白云和木船元素的蓝、白、褐色并配之以专业灯光来构建视觉体系。广东省博物馆独立策划的“牵星过洋:万历时代的海贸传奇”也是较有影响的海丝主题展,它依托南海海域的古代沉船,用645件文物展示了明朝万历皇帝在位近半个世纪中海洋贸易盛况和大航海时代带来的中西文化交流,分为序篇、碧海沉舟、货通万国、时间胶囊、东西汇流和尾篇等六个部分。除了对沉船、船货进行展示和阐释外,该展览还致力于在宏观上还原当时海洋贸易的中国和全球历史背景,并在微观上为观者还原难得一见的航海生活。展览在色调选择、主题元素、灯光运用、场景复原、多媒体配置等方面设计精心;同时,开展面向普通市民的地铁站、地铁车厢展示,面向教师的专题教育培训和面向学生的“策展人”项目,都是在展览宣教方面的创新性尝试。

2013年1月至2016年6月间(下文均按此时段进行数据统计),中国博物馆共举办有关海丝主题的展览24个(根据新闻报道及博物馆网站信息统计)。

在展览类型上,这24个展览(其中临展超过80%)可分为通史类(主要是全面展示中国或者国内特定区域的较长时段,通常跨越多个王朝),如“跨越海洋——中国海上丝绸之路九城市文化遗产精品联展”)、断代史类(主要聚焦一个朝代或者特定朝代的某个阶段),如“向东是大海——纪念郑和下西洋特展”和专题类(主要指以海上丝绸之路上某类商品为主题),如“图像证史——中国外销通草水彩画艺术展”“重彩华章——广彩瓷器300年精华展览”等三个类型,分别为8个、3个和13个,其中专题类展览超过一半。从这些展览首展的年度来看,通史类在减少,而专题类呈现逐年增加的趋势。前种情况是因为通史类展览在内容编写和展品组织方面的初始难度较小,但数量的增加导致了展示深度和创新难度不断变大;而后种情况则因为可供展示的题材非常丰富,随着研究的深入不断得到加强。

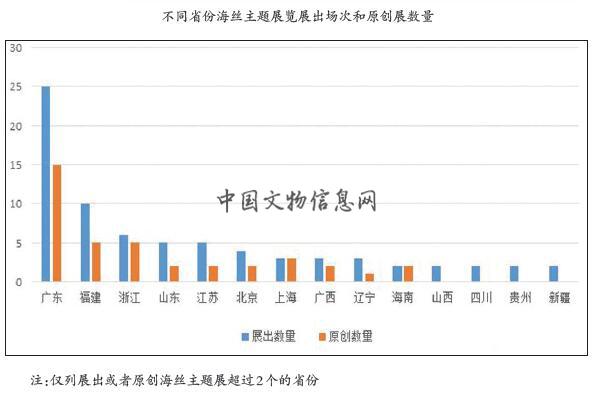

在时空分布上,2013年以来有23个省市区及港澳台地区举办过约87场有关海上丝绸之路的主题展览。从下表可观察到,这些展览在数量、展出场次和展出省份上总体呈现逐年增多的趋势,从一个侧面反映出这类展览的热度。如果从地域特征看,一方面是东部沿海各省在海丝主题展览的原创数量和展出场次方面均具有明显优势,其中广东(分别为15个、25场)在数量上遥遥领先,之后分别为福建、浙江、山东和江苏等省,其他省区在数量上则较为零星(见右上图);另一方面是展出省份呈现出从沿海向我国中部、北部和西部省区扩大的趋势。

在展览策划上 ,这些海丝展览呈现出四个转变。一是从独乐到众乐的转变。在24个展览中,由一家文博单位独立策展的展览占据优势(15个),联合策展的9个,其中策展单位最多的有9家机构(如“跨越海洋”展),而参展单位最多的包括45家文博机构(如“丝路帆远”展)。统计数量显示,有13个展览曾经巡展到原创地之外的省份,其中4个巡展场次超过9场。

二是从大视野到微呈现的转变。若分年度考察,联合策展和进行巡展的海丝主题展览在数量上呈现出明显的增加趋势。2014年之后,通史类和专题类海丝主题展览在数量变化趋势上呈反比,这说明相较于宏大视野的展览构思,策展人越来越倾向于从“精”与“深”的角度去构思展览的内容与框架。这既与通史类海丝主题展览在内容深度挖掘上的难度逐渐加大有关,也和“一带一路”国家战略引领下文博机构对海上丝绸之路相关文物和历史研究的不断深化有关。

三是从精品陈列到精彩故事的转变。这与近年来中国博物馆展览所表现出的总体变化趋势是一致的,虽然不可否认以精品文物构建的展览仍有一定市场,但能讲好故事的展览明显越来越受到观众和业界的欢迎,上级别的珍贵文物在这些展览的使用比例较低(比如,2015年度全国博物馆十大精品陈列推介活动中获得精品奖的“温婉”展和“牵星过洋”展,珍贵文物的使用率均不到文物展品总数的10%)。对于同样一批展品如何通过不同的故事线、差异化的结构和多样性的设计加以呈现,也是中国博物馆在海丝主题展览中的探索新方向。“丝路帆远”展是一个很好的尝试,基本相同的文物在福建博物院、首都博物馆等地的相异结构和个性展示给观众带来的是全新参观感受。

四是从“物”到“人”的转变。近年来海丝类主题展览更多强调的是展览内容上“物”与“人”之间的联系:展览的主题表现方面,关注摆脱物象,透物见人;展览的内容阐述方面,注重向观众传达“交流、理解、尊重”等诉求;展览的设计传达方面,越来越多的展览开始为从单向信息输出向观众与展品、情境之间有机交互的转变而努力。

在社会影响上,也呈现出两种变化。首先是从“需要做”到“我要做”。2013年之后,“一带一路”上升为国家战略,各级政府越来越重视对于该战略历史内涵的发掘和现实价值的实践。随着研究的不断深入,不少博物馆开始将以物证史,用实物阐释海上丝绸之路的历史意义的工作,从政府布置的任务变成了主动作为、重点打造的展示项目。2013年以来,中国博物馆十大精品陈列推介活动中,海丝主题展览已四获精品奖。如果按主题对国内博物馆展览进行区分的话,可以认为海丝主题展览的精品率是非常突出的;其次是从中国走向世界。2014年开始,走出国门的海丝主题展览在数量上大幅增加,虽然其中图片展占据了主体,但文物类实物展览相比于前几年也明显增多,展出国家的范围不断扩大,显示出这类展览的国际影响力。值得一提的是,到2016年底“丝路帆远”展的实物展将完成在国内9省区巡展,图片展在亚、欧和美洲18国巡展的计划,是迄今我国参展博物馆最多、影响力最大的展览之一。

21世纪海上丝绸之路既是时代发展的客观需要,也是历史积淀的必然结果。博物馆界正确把握海丝主题展览的阐释和展示规律,对于更好地利用海丝文物、讲好中国故事,让参观者能深切体会到海上丝绸之路开放包容、交流互鉴的精神内涵,并最终实现博物馆“以文化人”的教育功能,才能真正体现博物馆的核心竞争力。 《中国文物报》2016年12月20日5版