研究前沿

中亚超级大旱推迟了史前丝绸之路的开通

Science Bulletin 2021年第6期发表题为:“Megadrought and cultural exchange along the proto-Silk Road”的封面文章,由中国科学院地球环境研究所谭亮成研究员担任第一和通讯作者撰写。合作者来自兰州大学、中科院青藏高原研究所、西安交通大学、美国明尼苏达大学、德国马普研究所、英国牛津大学等国内外十余家单位。。

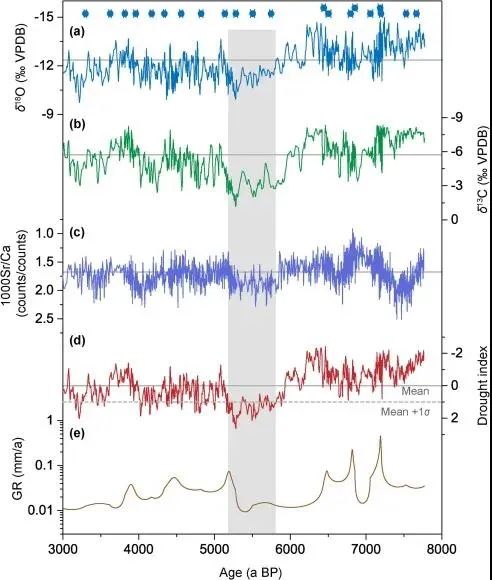

该项研究基于来自吉尔吉斯斯坦、位于费尔干纳盆地东缘的Talisman洞的石笋多指标(碳氧同位素、微量元素)集成记录,恢复了中亚干旱区目前年代最精确(测年误差 ~6‰)、分辨率最高(~3年)的过去7800年降水(降雨+降雪)变化序列(图2)。他们发现在5820~5180期间存在一次持续达600多年的超级大旱事件,可能对中亚的生态环境和绿洲产生了相当严重的影响。

考古研究显示早在4000多年前的时候,就存在跨欧亚大陆的东西方文化交流现象,最早驯化于西亚地区的小麦、大麦、绵羊、山羊等文化元素特征扩散到东亚;随后,起源自中国北方东亚地区的粟、黍扩散到西亚和欧洲地区。这种史前跨大陆交流路线的时空转换深刻影响了欧亚大陆的文明演化进程。研究者结合欧亚大陆10000年以来的动植物考古遗存鉴定和测年数据,发现此次干旱事件与农牧业人群扩散通道由中亚绿洲路线向北方草原路线的转换几乎是同步的。点击“阅读全文”参阅全文,

图例

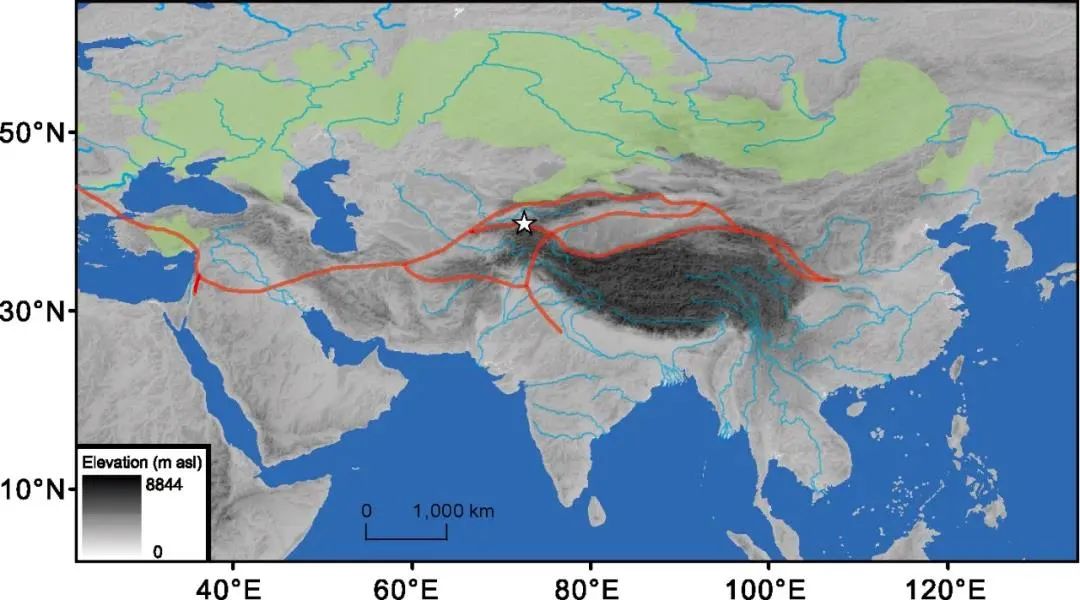

图1 丝绸之路,五角星是本项研究的中亚洞穴所在地▲

图2 Talisman洞石笋氧、碳同位素及微量元素集成重建的中亚地区7800~3000年期间的降雨变化。灰色柱条代表发生于5820~5180 年期间的超级干旱事件 ▲

Dodson J. 教授对该文进行了点评▼

Dodson J. Megadrought and cultural exchange along the proto-silk road, in the context of debate over human-environment interactions. Science Bulletin, 2021, 66(6): 524-526

亚洲考古新媒体 出品

仅供学习 侵权即删

欢迎分享至 朋友圈

来源:中国科学杂志社公众号

投稿及信息:mingdiands@foxmail.com

记得星标!点点在看让考古的声音传得更远