专家观点

土耳其学者新书谈︱帝国的过去与当下的危机

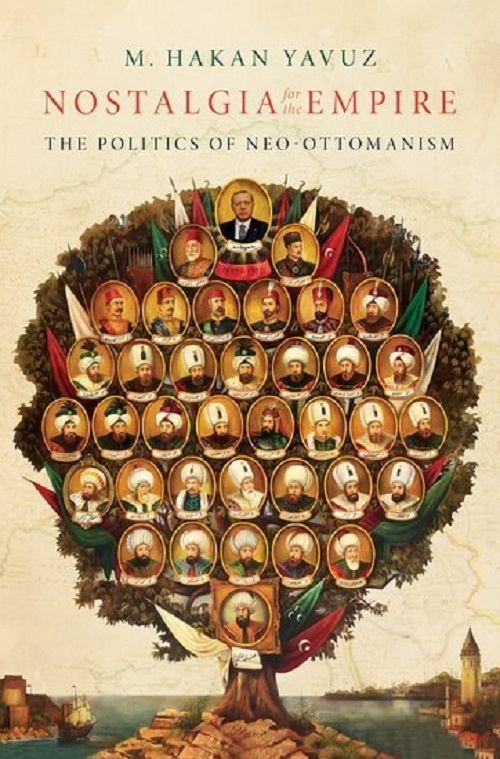

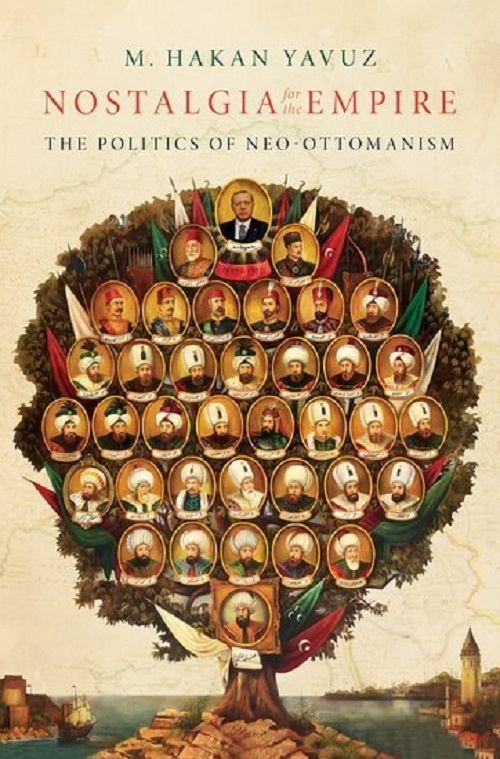

摘要: 2021年2月5日,上海大学全球问题研究院和上海大学全球治理中心邀请三位土耳其学者就新近出版的《怀念帝国:土耳其的新奥斯曼主义政治》(Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism)展开研讨,借此机会向国内引介国际学界的研究成果和学者观点。本文系座谈整理稿。主讲人信息:哈坎·雅乌兹(Hakan Yavuz):美国犹他大学政治学系教授, ...

2021年2月5日,上海大学全球问题研究院和上海大学全球治理中心邀请三位土耳其学者就新近出版的《怀念帝国:土耳其的新奥斯曼主义政治》(Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism)展开研讨,借此机会向国内引介国际学界的研究成果和学者观点。本文系座谈整理稿。

主讲人信息:

哈坎·雅乌兹(Hakan Yavuz):美国犹他大学政治学系教授,代表作《土耳其伊斯兰政治身份认同》(2003)、《战争和崩溃:一战与奥斯曼帝国》(2016)、《土耳其7·15政变的缘由》(2018)、《怀念帝国:土耳其的新奥斯曼主义政治》(2020);

乌穆特·乌泽尔(Umut Uzer):土耳其伊斯坦布尔科技大学人文社会科学部副教授,代表作《土耳其民族主义知识分子史》(2016);

麦赫麦特·阿热桑(Mehmet Arisan):土耳其伊斯坦布尔大学政治学系教授,代表作《现代世界牛津百科全书:凯末尔主义》(2008);

今天来参加新书研讨的学者有土耳其伊斯坦布尔科技大学人文社会科学部副教授乌穆特·乌泽尔(Umut Uzer)和土耳其伊斯坦布尔大学政治科学系教授麦赫麦特·阿热桑(Mehmet Arisan),以及该书的作者哈坎·雅乌兹教授,雅乌兹教授在美国犹他大学政治学系任职,是国际知名的土耳其研究专家,他的研究方向主要涉及晚期奥斯曼帝国史、伊斯兰运动、种族-宗教冲突等。

在土耳其当局日益强调帝国文化遗产的今天,《怀念帝国:土耳其新奥斯曼主义政治》一书对奥斯曼主义的历史演变和土耳其民族身份认同的影响都做了细致的研究,是一部具有非常有学术价值的著作。现在,就让我们开始讨论这本著作!

乌穆特·乌泽尔:尽管奥斯曼帝国和现代土耳其共和国在文化层面存在较大分歧,但土耳其共和国是建立在奥斯曼帝国的社会机制和个人观念基础之上的。二者在意识形态层面有相似之处,如伊斯兰主义和突厥主义在帝国时期和共和国建立之后均得以延续。然而,有一种思潮似乎消失了,那就是奥斯曼主义,它看似在现代土耳其已经毫无用武之地,尤其是在无法恢复奥斯曼帝国和君主制的背景下,但是为何变革后的奥斯曼主义观念会在当下再次盛行呢?这也是这本书的主题为何如此有趣且重要的原因。

雅乌兹指出,现代土耳其共和国对奥斯曼帝国的情感依附是同对社会和国家的身份认同紧密联系在一起的。这种依附是伊斯兰身份认同的替代品,从某种程度上来说,奥斯曼主义就是伊斯兰主义。实际上,在缺乏历史真实的背景下,世俗主义者关于伊斯兰主义的历史叙事是与宗教复兴主义者截然不同的,他们再造了一种观点,即苏丹阿卜杜拉·哈米德二世是与阿塔图克相对立的英雄,这在很大程度上导致了后人对土耳其历史的误读。

雅乌兹在书中不仅关注亲伊斯兰主义的正发党,还关注土耳其的社会民主人士、左翼小说家、阿尔巴尼亚的希腊人,以及出生于塞尔维亚的知识分子等,并关注这些群体对奥斯曼帝国的看法,试图从不同视角来理解现代土耳其人依旧着迷于奥斯曼帝国的原因。美国的土耳其研究多将土耳其置于中东背景之下来观察,但雅乌兹从巴尔干的视角来理解奥斯曼帝国和现代土耳其,这是其独到之处。这本书能使我们加深对土耳其保守的知识分子和保守大众的了解,体味他们对帝国过往的惆怅和怀念。

该书的重要贡献之一是引介了第一位女性宗教运动领导人——萨米哈·阿伊薇尔迪(Samiha Ayverdi),并深刻剖析了奥斯曼女性在传统和现代之间的矛盾之处。阿伊薇尔迪不仅在私人读书沙龙里推行有关保守主义的阅读,也经常通过公共阅读展开有关奥斯曼帝国事物的讨论。在上世纪五十年代的伊斯坦布尔,阿伊薇尔迪表现得相当活跃,但当下熟知她的人并不多。

我还有一些看法和雅乌兹不太相同。首先,雅乌兹将凯末尔的统治描述为民族建构工程,认为土耳其不止是简单模仿西方,土耳其的国家统治灵感也源于西方。我们理应认识到,阿塔图克的目的是为了完成土耳其人的西化,而绝非是将他们彻底转变成欧洲人。当然,这两者之间的差异可忽略不计,但阿塔图克希望通过科技进步走向现代文明,这并不是简单的模仿或复制。其次,我认为土耳其并不存在“泥腿子土耳其人”(black Turk)和“白领土耳其人”(white Turk)对立的现象。除了总统自己称自己为“泥腿子土耳其人”外,没有任何一个群体这样自称。虽然有人将世俗化的、接受更高教育的人称为“白领土耳其人”,但这一群体自身也没有采用或接受这一称谓。我认为这两个称谓更多是作为过去常用的一种标签而存在,多为政治家或某一特定群体所采用。

这本书运用了建构主义理论对涉及土耳其国家身份认同和社会认同的问题进行分析。在国际关系理论中,建构主义意味着随着外交决策者对国家认同、国家定位的转变,外交行为也会随之转变,故而该书对土耳其的中东外交政策具有重要意义。尽管凯末尔主义依然是土耳其的国家观念,但实际上当我们审视现代土耳其决策者的政治话语时,我们可以从中看到,政府外交政策发生了一个重大的转变,尤其是针对中东国家的政治话语,逐渐具有伊斯兰话语倾向。对此,可以通过建构主义对土耳其外交政策进行分析。

如雅乌兹所言,新奥斯曼主义不是回到帝国时期或者重建奥斯曼帝国,重要的是我们如何将这一观念为我所用,将新奥斯曼主义作为社会伊斯兰化的一种道德层面的存在,而不与国家政治世俗化的大方向相冲突,甚至可与其相辅相成,我认为这是新奥斯曼主义的主要目标。新奥斯曼主义具有一定功能,例如情感功能。对于众多知识分子和大多数普通人而言,现代土耳其是一个领土面积不大的国家,当然和其邻国保加利亚相比还是很大的,不过这都无法同15、16、17世纪奥斯曼帝国的鼎盛时期相提并论。在很多人眼中,领土狭小的现代土耳其是极其无聊乏味的,不如满足个别人的大男子主义来得兴趣盎然,也就是对奥斯曼帝国往日繁荣的向往使得个体能够得到某种情感满足,这正是奥斯曼主义的情感功能。此外,奥斯曼主义还有很多其他功能,例如它还超越了保守主义者和民族主义者,甚至是左翼和右翼的划分,所有人都可以认同奥斯曼帝国的历史或采取奥斯曼主义身份认同,不过这并不意味着他们就是新奥斯曼主义者。

总体上,这本著作非常有助于理解土耳其的保守主义,是目前为止针对这一主题最为权威的一本书,提出了许多土耳其独有的政治观念,对理解当代土耳其政治和深化土耳其研究均具有重要意义。

严天钦:好的,非常感谢乌穆特·乌泽尔的评论,雅乌兹教授可以对其中的不同意见做出回应吗?谢谢。

哈坎·雅乌兹:是的,我认为凯末尔主义并非是模仿或复制,而是尝试对过去进行创造,尤其是针对伊斯兰机制、伊斯兰实践和伊斯兰身份认同,但这些新的尝试是在仓促情形下进行的,难免会出现问题。因此,我认为凯末尔对土耳其的全盘改造实际上带来了更多的问题,尤其是在文化层面上,这一点可以在乔纳森·里尔《激进的希望:文化破灭下的道德准则》一书中找到很多相似的案例。里尔讲述了美国联邦政府是如何引导印第安人摆脱传统生活方式,而建立自己的生活方式。但结果正如书中所提到的,“我们不只是失去了自己的生活,最糟糕的是我不再能理解自己和世界,我不知道接下来会发生什么……”我相信类似文化改革的后果在很多国家和社会中都有出现,中国和土耳其也不例外。

如果想要更好地了解过去二十年正发党的执政经历,我们不得不试着理解凯末尔主义,而且正发党也试图引导我们要重新认识凯末尔主义。我认为,正是凯末尔主义导致了现今社会中的仇恨和愤懑,这一负面情绪尤其存在于保守机构和保守知识分子群体中。针对当下的矛盾和紧张局势,这些保守人士只能试图通过重构奥斯曼帝国的过去来改变现状。

我的书不是单纯的奥斯曼帝国史研究,而是针对现在的研究,即过去如何赋权给边缘因素或某一特定选择的话语,从而用于反对凯末尔主义的西化改革。在这一情形下,当前的奥斯曼主义对历史的重构希望实现三个目标,一是重新想象国家、社会和个人的身份认同;二是在公共道德准则和个人道德准则中创建新的意识形态;三是重新调整国家和社会之间的关系。

麦赫麦特·阿热桑:雅乌兹主要的论点在于,凯末尔的共和主义没能成功引入一种新的道德和精神,而怀念奥斯曼帝国正是对这一失败的回应。他还考察了“怀念帝国”的不同表达方式,这对于如何重新定义现代土耳其社会与帝国过去之间的联系起着相当关键的作用。这本书将凯末尔主义和对帝国的怀旧置于对立,认为凯末尔主义粗暴地切断了土耳其共和国与帝国的历史联系,实行现代化改革,重建了政治和社会体制,同时还创建了维持政权和体制的意识形态。但我认为凯末尔主义既不是奥斯曼主义形成的原因,也不是对奥斯曼主义的一种回应。

雅乌兹认为,由于凯末尔的共和主义没能创造出新的、令人信服的思想观念,这导致了对帝国的怀旧,土耳其的现代化进程标志着某种“失去”的出现,失去的不是某些具体的或习以为常的东西,而是难以抓住的东西,也就是发展道路,此时正处于西方政治现代化时期。因此,土耳其现代化进程中的“失去”就出现了两面性,一方面是对以往发展道路的信赖,渴望重新采用传统体制和政治观念;但另一方面是对以往的历史和传统总是呈现负面的联想,如拥有无限权力、狂热的苏丹形象,或者用阿拉伯意识形态来丑化奥斯曼帝国事物。后者负面的联想肯定属于共和国的建国观念——凯末尔主义,凯末尔主义过去一直是土耳其处理国内外问题的政治回应。

凯末尔主义蕴含着对过去的否定,但对过去的否定并不能解决西化改革中的显著问题,这不是伊斯兰主义、保守主义和自由主义派系之间的政治敌对导致而成,而是凯末尔主义者们内部的矛盾冲突。这一内部矛盾反复无常的原因有三点。首先,很难在一个过去差点成为西方一部分的安纳托利亚地区,将西方现代主义作为改革的最大目标,这一情形下很难接受的不只是政府体制机制,还有凯末尔主义引进的西方生活方式及后期为加强西化所采取的其他措施。其次,有关日常生活方式的西化改革,并不是经过不同社会群体抗争的结果,改革是自上而下进行的,具有强制性。从这一点出发,土耳其的西化通常呈现出匆忙套用的样子,并与日常生活方式联系在一起,而非在政治层面上强调自由、道德和正义。最后,凯末尔主义者们为了凝聚社会,建构了一个致力于社会团结的意识形态。事实上独立战争获胜后,社会弥漫的骄傲和热情,不是因为人民大众创建了一个多民族国家,而是他们逃离了敌人的魔爪。

凯末尔主义者的共和革命精神和具体的政治实践不是完全成功的,当然这不代表凯末尔的共和主义没有产生特定的“超级民族”(supernation),国家作为“超级民族”这一范畴的最常见提法,被认为是永恒的。凯末尔主义也排除了很多传统和宗教因素,尤其体现在文化领域里,其在很大程度上疏远了安纳托利亚人民。凯末尔主义是一种激进的割裂,它不是向人民介绍新传统或者特定的革命精神,而是要取代人民与过去的传统和宗教层面的连接。相反,凯末尔主义借助“帝国的无所不能”和“永恒的国家”模糊了对传统和宗教的参考,以威权国家的形式创建了自身有关帝国的说法。凯末尔主义没能引进可以广泛地转变土耳其人民思想的智识,它只是通过不同方式呈现一个难以被企及的帝国正在等待复兴的场景。上世纪五十年代,正值土耳其保守主义政治氛围浓厚时期,保守主义与凯末尔主义的唯一差异就在于对帝国的公开表达,而非与帝国保持距离或者试图进行模糊呈现。这一时期,对一个无所不能的政权的渴望仍然是鲜活的,这是源于一党制时期凯末尔主义者们较完整地保护了这一渴望。

哈坎·雅乌兹:非常感谢麦赫麦特·阿热桑教授!是的,新奥斯曼主义是一个关于过去的讨论,不只是关于重新想象,这是一种试图使政权存活的尝试。我非常认同您所说的,国家非常重要,我常说土耳其人对国家的崇拜胜于上帝。该书是通过描述过去的观念,为社会提供在国家中心与边缘群体之间的阅读的一种尝试,但该书不是关于奥斯曼帝国过去的研究,它更多的是利用过去一直被建构出的观念,来讨论现代议题。

我认为当下的土耳其有三个基本问题,第一个问题是关于民族身份认同问题,土耳其究竟是东方的,还是西方的?这一身份认同问题既是社会层面的,也是国家层面的,甚至在两个层面之间的连接也是存在问题的。新奥斯曼主义不得不在过去与现在之间、国家与社会之间创造出某种身份认同间的联系,这就是新奥斯曼主义想要做出的尝试。第二个问题是土耳其的合法性问题,国家合法性和政治语言的合法性在社会层面上被破坏,宗教则在一定程度上转变了凯末尔主义和国家,要在宗教吸引力和宗教观念的基础上理解合法性。我们今天尝试讨论的就是创建新的社会合法性,提供新的语言,同时以伊斯兰实体重新定义国家,这也是伊斯兰主义和奥斯曼主义在共和国不同历史时期中对身份认同所起到的相似作用。第三个问题便是关于意识形态问题,这一问题与前面两个问题相联系。凯末尔主义试图将土耳其人的意识形态变成欧洲或西方的意识形态,但在此过程中却产生了一系列新问题。凯末尔主义过去是一个非常具有革命性、进步的思想观念,现在却是一个较为保守的观念,这是最为明显的一个变化。

这本书探讨了土耳其社会如何利用帝国的过去来解决当下的三个危机,即身份认同危机、合法性危机和意识形态危机。然而,帝国的过去不是指一个统一的国家,某种程度上其是碎片化的和分层的,不同的群体通过过去选择他们所需要的,从而建构出未来的模样,并结合土耳其当下的情形获得话语权和政治影响力。

我试图在书中以不同的方式呈现过去被边缘化的群体,他们对奥斯曼帝国的记忆和身份认同是什么样子的,以及与当下三个危机之间的联系。为什么奥斯曼帝国的记忆对某一特定社会群体如此具有吸引力?他们如何使用这一可能性去建构政治语言?我认为部分保守主义者精英和文化倡导者及世俗化的凯末尔主义者都在运用对帝国的怀旧创造一种新语言,从而将大众诉求和公共话语融合在一起。换句话说,新奥斯曼主义非常具有包容力,它不排斥伊斯兰主义者、民族主义者、政治家或者知识分子等任何一个群体。

由于身份认同危机、合法性危机及意识形态危机可以在日常生活中得到不断生产,我们通过对奥斯曼帝国的想象、一系列象征符号及意识形态等方式去理解日常生活,呈现出日常生活的意义,从而可以在功能性层面解决这三个基本问题。但在知识分子看来,他们对奥斯曼主义也有一个基于自身的功能性定义。我认为最重要的是,新奥斯曼主义再次成为了国家和社会、过去和现在、东方和西方之间的某种连接,这是一种尝试。

主讲人信息:

哈坎·雅乌兹(Hakan Yavuz):美国犹他大学政治学系教授,代表作《土耳其伊斯兰政治身份认同》(2003)、《战争和崩溃:一战与奥斯曼帝国》(2016)、《土耳其7·15政变的缘由》(2018)、《怀念帝国:土耳其的新奥斯曼主义政治》(2020);

乌穆特·乌泽尔(Umut Uzer):土耳其伊斯坦布尔科技大学人文社会科学部副教授,代表作《土耳其民族主义知识分子史》(2016);

麦赫麦特·阿热桑(Mehmet Arisan):土耳其伊斯坦布尔大学政治学系教授,代表作《现代世界牛津百科全书:凯末尔主义》(2008);

《怀念帝国:土耳其的新奥斯曼主义政治》

严天钦:欢迎大家齐聚一堂,对哈坎·雅乌兹(Hakan Yavuz)教授的新书《怀念帝国:土耳其的新奥斯曼主义政治》(Nostalgia for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism)展开讨论。非常感谢上海大学全球问题研究院和上海大学全球治理中心对此次活动的支持,本次讲座属于上海大学爱德华·赛义德系列讲座之一。我是今天的主持人严天钦,来自四川大学外国语学院欧洲研究中心。今天来参加新书研讨的学者有土耳其伊斯坦布尔科技大学人文社会科学部副教授乌穆特·乌泽尔(Umut Uzer)和土耳其伊斯坦布尔大学政治科学系教授麦赫麦特·阿热桑(Mehmet Arisan),以及该书的作者哈坎·雅乌兹教授,雅乌兹教授在美国犹他大学政治学系任职,是国际知名的土耳其研究专家,他的研究方向主要涉及晚期奥斯曼帝国史、伊斯兰运动、种族-宗教冲突等。

在土耳其当局日益强调帝国文化遗产的今天,《怀念帝国:土耳其新奥斯曼主义政治》一书对奥斯曼主义的历史演变和土耳其民族身份认同的影响都做了细致的研究,是一部具有非常有学术价值的著作。现在,就让我们开始讨论这本著作!

乌穆特·乌泽尔:尽管奥斯曼帝国和现代土耳其共和国在文化层面存在较大分歧,但土耳其共和国是建立在奥斯曼帝国的社会机制和个人观念基础之上的。二者在意识形态层面有相似之处,如伊斯兰主义和突厥主义在帝国时期和共和国建立之后均得以延续。然而,有一种思潮似乎消失了,那就是奥斯曼主义,它看似在现代土耳其已经毫无用武之地,尤其是在无法恢复奥斯曼帝国和君主制的背景下,但是为何变革后的奥斯曼主义观念会在当下再次盛行呢?这也是这本书的主题为何如此有趣且重要的原因。

雅乌兹指出,现代土耳其共和国对奥斯曼帝国的情感依附是同对社会和国家的身份认同紧密联系在一起的。这种依附是伊斯兰身份认同的替代品,从某种程度上来说,奥斯曼主义就是伊斯兰主义。实际上,在缺乏历史真实的背景下,世俗主义者关于伊斯兰主义的历史叙事是与宗教复兴主义者截然不同的,他们再造了一种观点,即苏丹阿卜杜拉·哈米德二世是与阿塔图克相对立的英雄,这在很大程度上导致了后人对土耳其历史的误读。

雅乌兹在书中不仅关注亲伊斯兰主义的正发党,还关注土耳其的社会民主人士、左翼小说家、阿尔巴尼亚的希腊人,以及出生于塞尔维亚的知识分子等,并关注这些群体对奥斯曼帝国的看法,试图从不同视角来理解现代土耳其人依旧着迷于奥斯曼帝国的原因。美国的土耳其研究多将土耳其置于中东背景之下来观察,但雅乌兹从巴尔干的视角来理解奥斯曼帝国和现代土耳其,这是其独到之处。这本书能使我们加深对土耳其保守的知识分子和保守大众的了解,体味他们对帝国过往的惆怅和怀念。

该书的重要贡献之一是引介了第一位女性宗教运动领导人——萨米哈·阿伊薇尔迪(Samiha Ayverdi),并深刻剖析了奥斯曼女性在传统和现代之间的矛盾之处。阿伊薇尔迪不仅在私人读书沙龙里推行有关保守主义的阅读,也经常通过公共阅读展开有关奥斯曼帝国事物的讨论。在上世纪五十年代的伊斯坦布尔,阿伊薇尔迪表现得相当活跃,但当下熟知她的人并不多。

萨米哈·阿伊薇尔迪

另外,雅乌兹对亚赫亚·凯末尔·贝亚勒(Yahya Kemal Beyatli)和艾哈迈德·哈姆迪·唐伯纳尔(Ahmad Hamdi Tanpinar)这两位作家文学作品中的奥斯曼主义进行了探讨,这确实能很好地说明问题,但我对他将现代作家奥尔罕·帕慕克与之放在一起进行讨论表示质疑。贝亚勒和唐伯纳尔经常在保守主义者之间摇摆,被视为保守的民族主义者,而帕慕克是将奥斯曼帝国作为小说的戏剧性背景的自由知识分子,况且他主张反对民族主义。我还有一些看法和雅乌兹不太相同。首先,雅乌兹将凯末尔的统治描述为民族建构工程,认为土耳其不止是简单模仿西方,土耳其的国家统治灵感也源于西方。我们理应认识到,阿塔图克的目的是为了完成土耳其人的西化,而绝非是将他们彻底转变成欧洲人。当然,这两者之间的差异可忽略不计,但阿塔图克希望通过科技进步走向现代文明,这并不是简单的模仿或复制。其次,我认为土耳其并不存在“泥腿子土耳其人”(black Turk)和“白领土耳其人”(white Turk)对立的现象。除了总统自己称自己为“泥腿子土耳其人”外,没有任何一个群体这样自称。虽然有人将世俗化的、接受更高教育的人称为“白领土耳其人”,但这一群体自身也没有采用或接受这一称谓。我认为这两个称谓更多是作为过去常用的一种标签而存在,多为政治家或某一特定群体所采用。

这本书运用了建构主义理论对涉及土耳其国家身份认同和社会认同的问题进行分析。在国际关系理论中,建构主义意味着随着外交决策者对国家认同、国家定位的转变,外交行为也会随之转变,故而该书对土耳其的中东外交政策具有重要意义。尽管凯末尔主义依然是土耳其的国家观念,但实际上当我们审视现代土耳其决策者的政治话语时,我们可以从中看到,政府外交政策发生了一个重大的转变,尤其是针对中东国家的政治话语,逐渐具有伊斯兰话语倾向。对此,可以通过建构主义对土耳其外交政策进行分析。

如雅乌兹所言,新奥斯曼主义不是回到帝国时期或者重建奥斯曼帝国,重要的是我们如何将这一观念为我所用,将新奥斯曼主义作为社会伊斯兰化的一种道德层面的存在,而不与国家政治世俗化的大方向相冲突,甚至可与其相辅相成,我认为这是新奥斯曼主义的主要目标。新奥斯曼主义具有一定功能,例如情感功能。对于众多知识分子和大多数普通人而言,现代土耳其是一个领土面积不大的国家,当然和其邻国保加利亚相比还是很大的,不过这都无法同15、16、17世纪奥斯曼帝国的鼎盛时期相提并论。在很多人眼中,领土狭小的现代土耳其是极其无聊乏味的,不如满足个别人的大男子主义来得兴趣盎然,也就是对奥斯曼帝国往日繁荣的向往使得个体能够得到某种情感满足,这正是奥斯曼主义的情感功能。此外,奥斯曼主义还有很多其他功能,例如它还超越了保守主义者和民族主义者,甚至是左翼和右翼的划分,所有人都可以认同奥斯曼帝国的历史或采取奥斯曼主义身份认同,不过这并不意味着他们就是新奥斯曼主义者。

总体上,这本著作非常有助于理解土耳其的保守主义,是目前为止针对这一主题最为权威的一本书,提出了许多土耳其独有的政治观念,对理解当代土耳其政治和深化土耳其研究均具有重要意义。

严天钦:好的,非常感谢乌穆特·乌泽尔的评论,雅乌兹教授可以对其中的不同意见做出回应吗?谢谢。

哈坎·雅乌兹:是的,我认为凯末尔主义并非是模仿或复制,而是尝试对过去进行创造,尤其是针对伊斯兰机制、伊斯兰实践和伊斯兰身份认同,但这些新的尝试是在仓促情形下进行的,难免会出现问题。因此,我认为凯末尔对土耳其的全盘改造实际上带来了更多的问题,尤其是在文化层面上,这一点可以在乔纳森·里尔《激进的希望:文化破灭下的道德准则》一书中找到很多相似的案例。里尔讲述了美国联邦政府是如何引导印第安人摆脱传统生活方式,而建立自己的生活方式。但结果正如书中所提到的,“我们不只是失去了自己的生活,最糟糕的是我不再能理解自己和世界,我不知道接下来会发生什么……”我相信类似文化改革的后果在很多国家和社会中都有出现,中国和土耳其也不例外。

如果想要更好地了解过去二十年正发党的执政经历,我们不得不试着理解凯末尔主义,而且正发党也试图引导我们要重新认识凯末尔主义。我认为,正是凯末尔主义导致了现今社会中的仇恨和愤懑,这一负面情绪尤其存在于保守机构和保守知识分子群体中。针对当下的矛盾和紧张局势,这些保守人士只能试图通过重构奥斯曼帝国的过去来改变现状。

我的书不是单纯的奥斯曼帝国史研究,而是针对现在的研究,即过去如何赋权给边缘因素或某一特定选择的话语,从而用于反对凯末尔主义的西化改革。在这一情形下,当前的奥斯曼主义对历史的重构希望实现三个目标,一是重新想象国家、社会和个人的身份认同;二是在公共道德准则和个人道德准则中创建新的意识形态;三是重新调整国家和社会之间的关系。

哈坎·雅乌兹

严天钦:好的,谢谢。接下来有请麦赫麦特·阿热桑教授进行阐述,谢谢!麦赫麦特·阿热桑:雅乌兹主要的论点在于,凯末尔的共和主义没能成功引入一种新的道德和精神,而怀念奥斯曼帝国正是对这一失败的回应。他还考察了“怀念帝国”的不同表达方式,这对于如何重新定义现代土耳其社会与帝国过去之间的联系起着相当关键的作用。这本书将凯末尔主义和对帝国的怀旧置于对立,认为凯末尔主义粗暴地切断了土耳其共和国与帝国的历史联系,实行现代化改革,重建了政治和社会体制,同时还创建了维持政权和体制的意识形态。但我认为凯末尔主义既不是奥斯曼主义形成的原因,也不是对奥斯曼主义的一种回应。

雅乌兹认为,由于凯末尔的共和主义没能创造出新的、令人信服的思想观念,这导致了对帝国的怀旧,土耳其的现代化进程标志着某种“失去”的出现,失去的不是某些具体的或习以为常的东西,而是难以抓住的东西,也就是发展道路,此时正处于西方政治现代化时期。因此,土耳其现代化进程中的“失去”就出现了两面性,一方面是对以往发展道路的信赖,渴望重新采用传统体制和政治观念;但另一方面是对以往的历史和传统总是呈现负面的联想,如拥有无限权力、狂热的苏丹形象,或者用阿拉伯意识形态来丑化奥斯曼帝国事物。后者负面的联想肯定属于共和国的建国观念——凯末尔主义,凯末尔主义过去一直是土耳其处理国内外问题的政治回应。

凯末尔主义蕴含着对过去的否定,但对过去的否定并不能解决西化改革中的显著问题,这不是伊斯兰主义、保守主义和自由主义派系之间的政治敌对导致而成,而是凯末尔主义者们内部的矛盾冲突。这一内部矛盾反复无常的原因有三点。首先,很难在一个过去差点成为西方一部分的安纳托利亚地区,将西方现代主义作为改革的最大目标,这一情形下很难接受的不只是政府体制机制,还有凯末尔主义引进的西方生活方式及后期为加强西化所采取的其他措施。其次,有关日常生活方式的西化改革,并不是经过不同社会群体抗争的结果,改革是自上而下进行的,具有强制性。从这一点出发,土耳其的西化通常呈现出匆忙套用的样子,并与日常生活方式联系在一起,而非在政治层面上强调自由、道德和正义。最后,凯末尔主义者们为了凝聚社会,建构了一个致力于社会团结的意识形态。事实上独立战争获胜后,社会弥漫的骄傲和热情,不是因为人民大众创建了一个多民族国家,而是他们逃离了敌人的魔爪。

凯末尔主义者的共和革命精神和具体的政治实践不是完全成功的,当然这不代表凯末尔的共和主义没有产生特定的“超级民族”(supernation),国家作为“超级民族”这一范畴的最常见提法,被认为是永恒的。凯末尔主义也排除了很多传统和宗教因素,尤其体现在文化领域里,其在很大程度上疏远了安纳托利亚人民。凯末尔主义是一种激进的割裂,它不是向人民介绍新传统或者特定的革命精神,而是要取代人民与过去的传统和宗教层面的连接。相反,凯末尔主义借助“帝国的无所不能”和“永恒的国家”模糊了对传统和宗教的参考,以威权国家的形式创建了自身有关帝国的说法。凯末尔主义没能引进可以广泛地转变土耳其人民思想的智识,它只是通过不同方式呈现一个难以被企及的帝国正在等待复兴的场景。上世纪五十年代,正值土耳其保守主义政治氛围浓厚时期,保守主义与凯末尔主义的唯一差异就在于对帝国的公开表达,而非与帝国保持距离或者试图进行模糊呈现。这一时期,对一个无所不能的政权的渴望仍然是鲜活的,这是源于一党制时期凯末尔主义者们较完整地保护了这一渴望。

凯末尔

总而言之,这本书的精华在于联系现实,雅乌兹在书中提供了当下与帝国之间的特定联系,这一联系既是事实,但又与我们相隔甚远。雅乌兹认为选择帝国道路,既要接受帝国的“失去”,也要接受时代的限制,也就是脱离对帝国过去沉重的情感负担。雅乌兹反对遮蔽传统的参考意义,而且在揭示模糊政治模式的意识形态层面,他的措辞总是兼具历史性和传统。这就是我对这本书的观点。谢谢。哈坎·雅乌兹:非常感谢麦赫麦特·阿热桑教授!是的,新奥斯曼主义是一个关于过去的讨论,不只是关于重新想象,这是一种试图使政权存活的尝试。我非常认同您所说的,国家非常重要,我常说土耳其人对国家的崇拜胜于上帝。该书是通过描述过去的观念,为社会提供在国家中心与边缘群体之间的阅读的一种尝试,但该书不是关于奥斯曼帝国过去的研究,它更多的是利用过去一直被建构出的观念,来讨论现代议题。

我认为当下的土耳其有三个基本问题,第一个问题是关于民族身份认同问题,土耳其究竟是东方的,还是西方的?这一身份认同问题既是社会层面的,也是国家层面的,甚至在两个层面之间的连接也是存在问题的。新奥斯曼主义不得不在过去与现在之间、国家与社会之间创造出某种身份认同间的联系,这就是新奥斯曼主义想要做出的尝试。第二个问题是土耳其的合法性问题,国家合法性和政治语言的合法性在社会层面上被破坏,宗教则在一定程度上转变了凯末尔主义和国家,要在宗教吸引力和宗教观念的基础上理解合法性。我们今天尝试讨论的就是创建新的社会合法性,提供新的语言,同时以伊斯兰实体重新定义国家,这也是伊斯兰主义和奥斯曼主义在共和国不同历史时期中对身份认同所起到的相似作用。第三个问题便是关于意识形态问题,这一问题与前面两个问题相联系。凯末尔主义试图将土耳其人的意识形态变成欧洲或西方的意识形态,但在此过程中却产生了一系列新问题。凯末尔主义过去是一个非常具有革命性、进步的思想观念,现在却是一个较为保守的观念,这是最为明显的一个变化。

这本书探讨了土耳其社会如何利用帝国的过去来解决当下的三个危机,即身份认同危机、合法性危机和意识形态危机。然而,帝国的过去不是指一个统一的国家,某种程度上其是碎片化的和分层的,不同的群体通过过去选择他们所需要的,从而建构出未来的模样,并结合土耳其当下的情形获得话语权和政治影响力。

我试图在书中以不同的方式呈现过去被边缘化的群体,他们对奥斯曼帝国的记忆和身份认同是什么样子的,以及与当下三个危机之间的联系。为什么奥斯曼帝国的记忆对某一特定社会群体如此具有吸引力?他们如何使用这一可能性去建构政治语言?我认为部分保守主义者精英和文化倡导者及世俗化的凯末尔主义者都在运用对帝国的怀旧创造一种新语言,从而将大众诉求和公共话语融合在一起。换句话说,新奥斯曼主义非常具有包容力,它不排斥伊斯兰主义者、民族主义者、政治家或者知识分子等任何一个群体。

由于身份认同危机、合法性危机及意识形态危机可以在日常生活中得到不断生产,我们通过对奥斯曼帝国的想象、一系列象征符号及意识形态等方式去理解日常生活,呈现出日常生活的意义,从而可以在功能性层面解决这三个基本问题。但在知识分子看来,他们对奥斯曼主义也有一个基于自身的功能性定义。我认为最重要的是,新奥斯曼主义再次成为了国家和社会、过去和现在、东方和西方之间的某种连接,这是一种尝试。