研究前沿

仰韶文化人群最大规模线粒体全基因组研究:揭示母系遗传结构

荥阳青台遗址墓葬区

仰韶文化人群的母系遗传结构如何?其对现代汉族人群的母系遗传多样性有何贡献?为解开这些谜团,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹等人组成的研究团队进行了一次大规模的线粒体全基因组研究。

5月19日,《遗传学报(英文版)(Journal of Genetics and Genomics)中科院生物学大类一区)在线发表了由付巧妹研究团队、郑州市文物考古研究院顾万发研究员、四川大学考古文博学院原海兵副教授共同主导完成的一项研究,题为“Maternal genetic structure of a Neolithic population of the Yangshao culture”。

研究团队发布了距今约5500-5000年的中国河南荥阳青台遗址古代人群线粒体全基因组研究成果。论文通讯作者为古脊椎所付巧妹研究员和四川大学考古文博学院原海兵副教授,第一作者为古脊椎所联合培养硕士生苗波,刘逸宸博士后,郑州市文物考古研究院顾万发研究员。

仰韶文化是黄河流域最为重要的一支考古学文化,现有的考古学及古环境研究表明仰韶文化在距今约6000-5500年曾经大规模扩张并产生广泛影响。

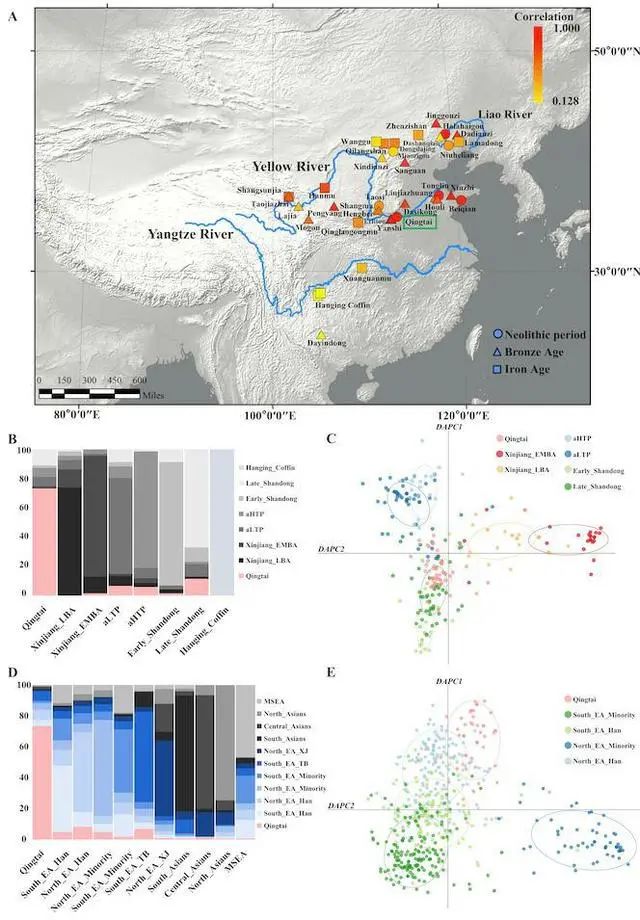

此前对中原地区仰韶文化人群的8例古代人类个体核基因组数据研究表明,仰韶文化人群与龙山文化人群遗传结构相近,同时仰韶文化人群中的中国南方人群基因成分低于龙山文化人群。然而,关于仰韶文化人群的母系遗传结构以及他们和其他古代及现代人群的母系遗传联系尚不清楚。

针对上述问题,研究团队分析了距今约5500-5000年的中国河南荥阳青台遗址的60例古代人类个体线粒体全基因组数据。河南荥阳青台遗址出土的彩陶等器物进行分析表明该遗址具有典型的仰韶文化特征。

这是国内首次针对单个遗址展开的大规模线粒体全基因组研究。

此次研究从该遗址获取了60例古代个体的线粒体全基因组,单倍群识别结果显示青台人群具有高度多样性的线粒体单倍型,许多单倍型在现代汉族人群中仍然保留。

研究团队进一步将青台人群线粒体基因组与之前发表的超过五千例古今个体的线粒体基因组进行比对分析。结果表明,青台人群与现代汉族人群存在母系遗传联系,可能对现代汉族人群的母系遗传多样性做出了一定的遗传贡献。

此外,青台人群与距今4600年后的山东龙山文化人群的母系遗传联系很显著,为仰韶文化与龙山文化之间紧密的考古学联系找到了人群之间存在紧密遗传学关系的依据。

以青台遗址为代表的仰韶文化人群与其他古今人群母系遗传关系比对分析图。研究团队认为,此次研究报道了目前规模最大的仰韶文化人群线粒体全基因组数据,揭示了以青台遗址古代人群为代表的仰韶文化人群的母系遗传结构,为进一步探究仰韶文化人群遗传历史、人群交流动态以及中华文明早期发展过程中的影响提供了重要线索和典型案例。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852721001004。

文字来源于 澎湃新闻

图片来源于网络

=====================

扩展资料

青台遗址位于荥阳市广武镇青台村东、枯河(古称砾石溪)北岸的岗地上,总面积约31万平方米,距今约5500—5000年,是我国较早发现的新石器时代仰韶文化遗址之一。

青台遗址文物遗迹、遗物十分丰富:已发现房基30余座、陶窑12座、灰坑200余座、墓葬800座。出土遗物有陶器、玉器、石器、骨蚌器以及粟粒、纺织品、动物骨架等,陶器最多,包括鼎、釜、罐、鏊、碗、尖底瓶、缸、陶纺轮约20类,所见纹饰包括太阳纹、弯月纹、睫毛纹等10余种。

青台遗址出土的麻织品和丝织品实物,是我国纺织史上的重要发现,尤其是有色泽的丝织品—浅绛色罗,是我国发现时代最早、带有色泽的丝织物,填补了我国新石器时代考古与研究的一项空白,把我国能够制造精美丝织品罗的历史推到了距今5000年以前,证明了史籍记载黄帝及其元妃嫘祖“育蚕、取丝、造机杼作衣”等传说的可信性。

1963年6月被河南省人民政府公布为河南省级文物保护单位。2013年3月5日被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

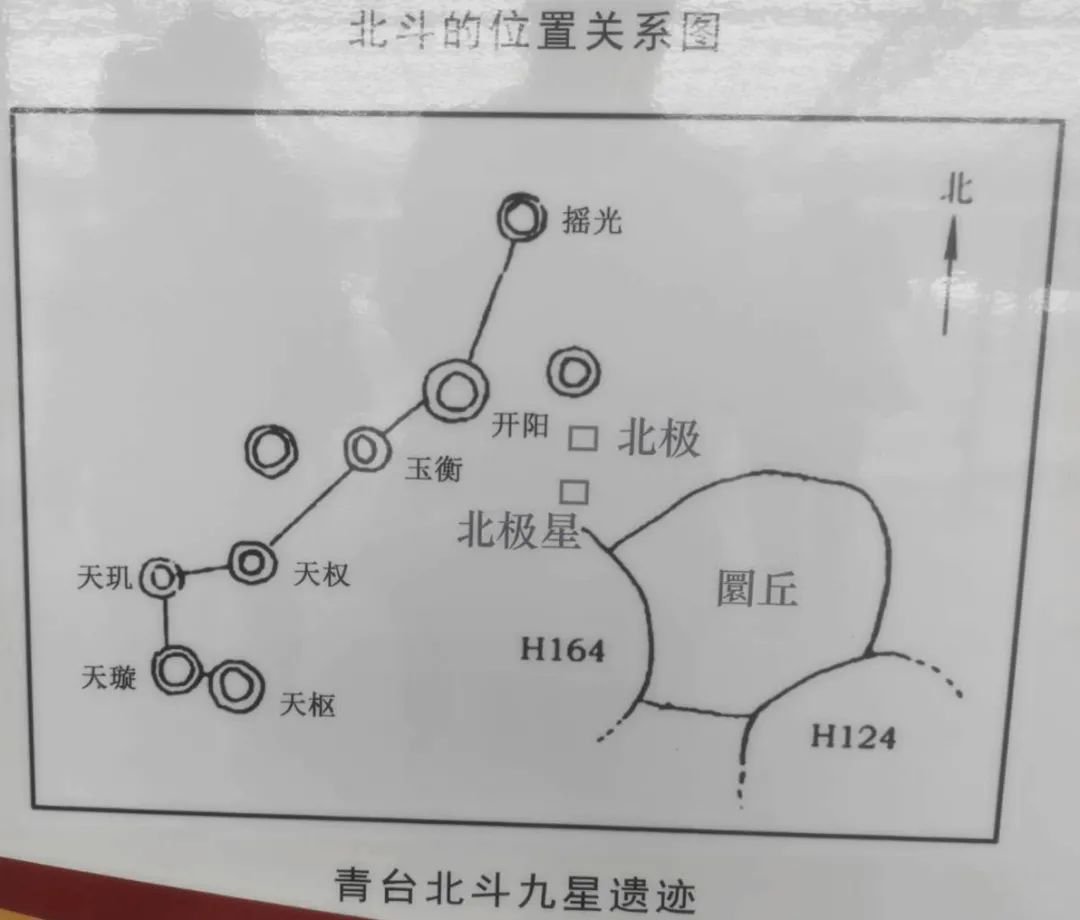

2015年,根据国家“一带一路”战略目标,郑州市文物考古研究院与中国丝绸博物馆共同申报“青台遗址丝绸起源”发掘项目,经国家文物局批准,再次对青台遗址进行科研发掘,探索丝绸的起源。在这次考古发掘中,遗址内发现有与天文相关的遗迹现象,其中有按照北斗九星形状摆放的九个陶罐,斗柄向北,东部发现有黄土圜丘,周边分布有同时期瓮棺以及不同时期的墓葬、臼类遗存及祭祀坑等相关遗迹。

有关天文历法的起源,山西陶寺古观象台是近年来重要的发现,距今约4700年左右;而青台遗址青台“北斗九星”祭祀遗迹的发现,则将中国观象授时的历史提前了约800年。经过专家研讨确认,青台“北斗九星”祭祀遗迹有明确的考古学文化和地层关系,它的发现说明中国古代对“北斗”天象和“斗柄授时”的观测利用非常早,也非常精确。青台遗址天文现象弥补了中华文明探源工程中科技文明缺失的短板,对于文明起源研究具有独特的创新意义。

(来源:荥阳市文物中心)