研究前沿

李福清:康斯坦丁·斯卡奇科夫的命运与遗产

李福清:康斯坦丁·斯卡奇科夫的命运与遗产

原载《西域文史》第十辑,为《斯卡奇科夫收集品中的瑰宝》(二篇)之一,鲍里斯·利沃维奇·李福清 撰,杨军涛 译。

图1. К. А. 斯卡奇科夫

康斯坦丁·斯卡奇科夫的命运与遗产

鲍里斯·利沃维奇·李福清

康斯坦丁·安德里亚诺维奇·斯卡奇科夫(Константин Андрианович Скачков,1821-1883)在俄罗斯汉学史上占据着特殊的地位。作为俄罗斯驻北京传教团下设的磁力气象天文台主管,他于1849年来到中国,且不得不亲自建设天文台。后来,他先后就任驻中国西部省份新疆塔城的领事、中国北方最大的港口城市天津以及其他开放口岸的领事。最终于1879年返回祖国(图1)。

与当时的其他汉学家——他们主要对儒学、佛教或极少地对道教感兴趣——不同,斯卡奇科夫不仅勤奋地学习语言和中国的天文学,而且收集几乎所有各类知识的书籍。他也购买写本,这是当时外国汉学家中任何人都未做过的,还购买各种地图。在经历了长时间的痛苦折磨后,他卖掉了自己的巨大收藏,其收藏都进入了鲁缅采夫博物馆(现俄罗斯国家图书馆)。其收藏品中有他自己的日记、传教团成员的手稿,但命运就是如此,其名字和庞大的无价遗产在20世纪50年代之前几乎被遗忘。我们最有影响的汉学家阿列克谢耶夫(В. М. Алексеев)记述了其前辈、19世纪的汉学家,但从未提及К. А. 斯卡奇科夫,就足以说明这一点。

第一个关注这批收藏品的人是其同姓氏的П. Е. 斯卡奇科夫,他是一位优秀的图书编目学家、俄罗斯汉学史家。就在那时,才开始叙录К. А. 斯卡奇科夫带回来的汉籍写本的工作,其中许多书籍都是孤本。本文中论述他收集的书籍,其中也有不少汉文善本;还有他自己数千页的手稿,均尚待科学地叙录。在中国生活的许多年,斯卡奇科夫都在写日记,现在仅仅公布了其中涉及太平天国起义时期(1850-1864)的一部分。这里想要强调的是:斯卡奇科夫最丰富的遗产仍在等待其研究者。

“撰写和翻译了不少……”

1821年,斯卡奇科夫生于彼得堡。父母打算让儿子成为工厂主,于是将他送到了技术学院。在那里学习了五年后,他弃离学院并进入彼得堡大学学习,但也未毕业,辗转来到敖德萨黎塞留学苑,在那里获得了农艺和天文学教育文凭。据所有的情况判断,醉心于天文学是他同意于1848年赴北京在俄罗斯传教团驻地建造一座小型磁力气象天文台的原因。

有资料表明,在出发去北京之前,斯卡奇科夫与当时俄国最优秀的专家、著名的汉学家比丘林(Н. Я. Бичурин)会面了,他称其为自己的导师。1849年9月到达北京后,斯卡奇科夫组建了天文台,开始进行天文观测,并立即着手学习汉语。显然,他在老师——先生这件事上很走运。其中一位,他称为“高教授”,每天上午来;另一位是沈先生,晚上与斯卡奇科夫一起学习。每天学习坚持了七年。在斯卡奇科夫的日记中有以下记载:“今天我来这里整整两年了,学习的成果甚至比预想的要好。除了开始很流利地说汉语外,还可读懂一点。”1854年底,他写到:“我一天学习17个小时,在汉语学习上取得了很大的成绩。就是自今年起,我开始在没有中国人帮助的情况下进行翻译了。”[1]

1853年,在总结一年的工作时,斯卡奇科夫理清了他所做的一切:“撰写和翻译了不少东西。关于农业的写了104页,工艺技术部分——12页,翻译《考古图》——34页,《开辟》(《开辟历数通书》)——10页,《汉代天文史》(因不懂“六律”[《汉书》中《律历志》章节中的六音阶——作者]而未译完)——24页,《古今名园墅编》——22页,《救荒活民书》、《续茶经》(目前翻译了一半)——24页。此外,为库普费尔(Купфер)院士开列出231页[2],以及各种誊抄40页。共599页。”

因为斯卡奇科夫的主要职责是天文观测,他认识了钦天监和皇帝的叔父——他原先是该衙门的监正。正如斯卡奇科夫后来回忆的,该衙门的官员到他这儿是来参观天文观测台的。他们对天文望远镜很感兴趣。而皇叔“一开始装作内行的样子察看我们的天文观测台,尔后提出了向我学习天文学的愿望。天文观测台的大厅就成了我们的教室。但在第二堂课后我相信,我的贵族学生甚至不懂算术,而我们已很熟练地运用算术了”。

斯卡奇科夫定期将其天文观测结果发送至彼得堡科学院。西方的专家也知道和了解这些结果,因为它们被英国学者萨宾(Сабин)公布在《论北京磁偏角的地磁变化》的小册子上。后来,斯卡奇科夫因其在北京的天文学勘测,被授予“皇家钻戒奖”。

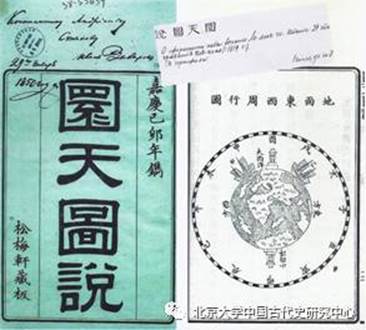

在掌握汉语后,斯卡奇科夫开始阅读和翻译汉语的天文学著作,因为他懂得,每个认真研究中国的人都应首先“珍视中国文献和科学的丰富史料”。他对《五礼通考》感兴趣,并编写了有汉语名称翻译及标明其位置的星星名录。后来,他发表了《中国天文学的命运》一文,他在文中写到:“随着我根据书籍开始认识和了解中国人的天文学,我对它们的兴趣就越来越浓厚,而且应当说,阅读它们常常使我回忆起以前曾读过的非中国人写的书。”斯卡奇科夫得出结论,中国人从其他民族那里借用了天文学知识。在古代——自近东,然后是从希腊人、印度人、阿拉伯人那里,最后是从欧洲人那里。因此,他认为,中国的天文学可以对科学做出十分巨大的贡献:“在鲁缅采夫博物馆中,有74本关于天文的书籍,预料还将有11本。这是欧洲最全的天文学研究收集品,但无疑不超过中国保存至今的天文学书籍的四分之一。我相信,在书籍方面,在中国没有什么比找到天文学善本更难的,这是因为,中国人正是对天文学书籍的需求最小;对于大多数中国人来说,这门科学是很难懂的。”(图2)

图2. 天文学著作《寰天图说》的封面与内页,1819年著名的满学家И. 扎哈罗夫(Захаров)赠送给斯卡奇科夫

斯卡奇科夫多次指出,翻译天文学书籍多么艰难,它们充满了专业术语,在当时的字典中没有解释。著名的东方学家Н. И. 维谢洛夫斯基亦称:“可以说,斯卡奇科夫克服了所有这些障碍,在某种程度上立下了功绩。”很遗憾,任何人都未科学地叙录其大量的天文学手稿。

但斯卡奇科夫的兴趣范围并未局限于天文学。据比丘林的推荐,他还翻译了著名的著作《授时通考》,但不能发现实用的资料,因此去了农村。斯卡奇科夫在日记中写到:“第一次用中国犁耕地我很累,但不是因为木犁很沉重,而是因为按俄罗斯方式使用木犁。随后适应了,进行得很顺。”1853年,他试验性地播种了数十种蔬菜、瓜、谷物、药物、野生及园栽花卉。斯卡奇科夫甚至与北京附近二散庄的一位农民成了朋友,后者教给他当地的农作知识。

我们的同胞是关注中国利用野生蚕的第一个欧洲人。他记录了近千页中国养蚕业方面的情况,它们都保存下来了。他仔细描述了山东省的两种蚕——白蜡树的和柞树的。为了学会繁殖它们,他从该省请来了一位有经验的养蚕者。斯卡奇科夫于1856年向俄罗斯外交部亚洲司司长谢尼亚文(Л. Г. Сенявин)写到:“那时北京北会馆的花园变成了养蚕场。”

斯卡奇科夫向彼得堡寄送了一千个野生蚕茧、其丝织物样品,以及白蜡树和柞树的种子。他继续写到:“我认为,我寄回去的一切都将是金子般的礼物,这些野生蚕第一次经俄罗斯进入欧洲,随着俄罗斯与西欧分享它们,将给俄罗斯的名字带来荣誉。”尽管财政部因斯卡奇科夫在北京进行的养蚕的科学和实践活动向他颁发了大金质奖章,但至今仍无人对其提议感兴趣。当他1858年得知,法国天主教修道院院长佩尔尼(Перни)从中国带走了50个柞树蚕茧,并以自己的名字命名这种蚕,而且在俄罗斯的科学杂志中刊发了佩尔尼的文章的译文,斯卡奇科夫是多么懊恼!

图3. 植物与果实,摘自描绘台湾原住民日常生活的画册,1723―1782年

斯卡奇科夫曾试图介绍俄罗斯民众认识在中国深受欢迎的其他植物(图3)。他对苜蓿很感兴趣,并发表了关于苜蓿的文章。然后给彼得堡农业博物馆寄去了56普特(译者注:1普特=16.38千克)这种饲料作物的种子,希望在国内推广。在编辑写给其关于蚕的文章(1862年)的前言中讲到:“斯卡奇科夫在让我们认识和了解中国有益的植物方面为我们祖国作出了这么大的功绩,在他之前到过中国的其他任何人都不能跟他相比……因其不知疲倦的劳动,我们有责任在俄罗斯推广中国的苜蓿和许多菜园与花园植物,他向农业司及私人爱好者寄送了大量植物。”

斯卡奇科夫不仅对农业感兴趣,而且对各种不同的产业都感兴趣。在其日记中有《中国的工艺》的内容(386页),其中他写到“关于水利、制砖,关于棉纺和丝织、麻布和丝绒织物,关于玻璃和黏土制品、陶业、象牙制品”。可以说,斯卡奇科夫是第一个关注到中国人在建筑和制造上取得的成就的俄罗斯人。1875年,他写到:“即使是略知中国的人也会同意,其人民不仅技艺高超,而且甚至以技能著称。此次,我们仅关注各式各样的技术领域。他们的拱和穹窿仍坚固地立在长城上,它始建于公元前的200年间。他们的农业及其所有领域,都可成为欧洲的榜样。他们的大运河是水利技术的样板。他们的大理石拱桥、水闸、输水管道数百年都未损毁。他们的灌溉系统是世界上最好的。他们的手工纺织品、瓷器、铸件、车床制品、细木工制品、雕刻品、马赛克镶嵌艺术品、纸制品,其书籍印刷艺术、染色艺术、绘画艺术都使全球的所有文明国家感到惊讶。他们是向谁学习的?当然不是从外国人那儿学来的,因其才能、勤劳和优雅的爱好而为世人熟知的天赋是他们的老师。任何外国模仿者都无法适应他们的爱好。”而且,正如斯卡奇科夫所强调的,中国人还从不回避外国的新事物。