图片

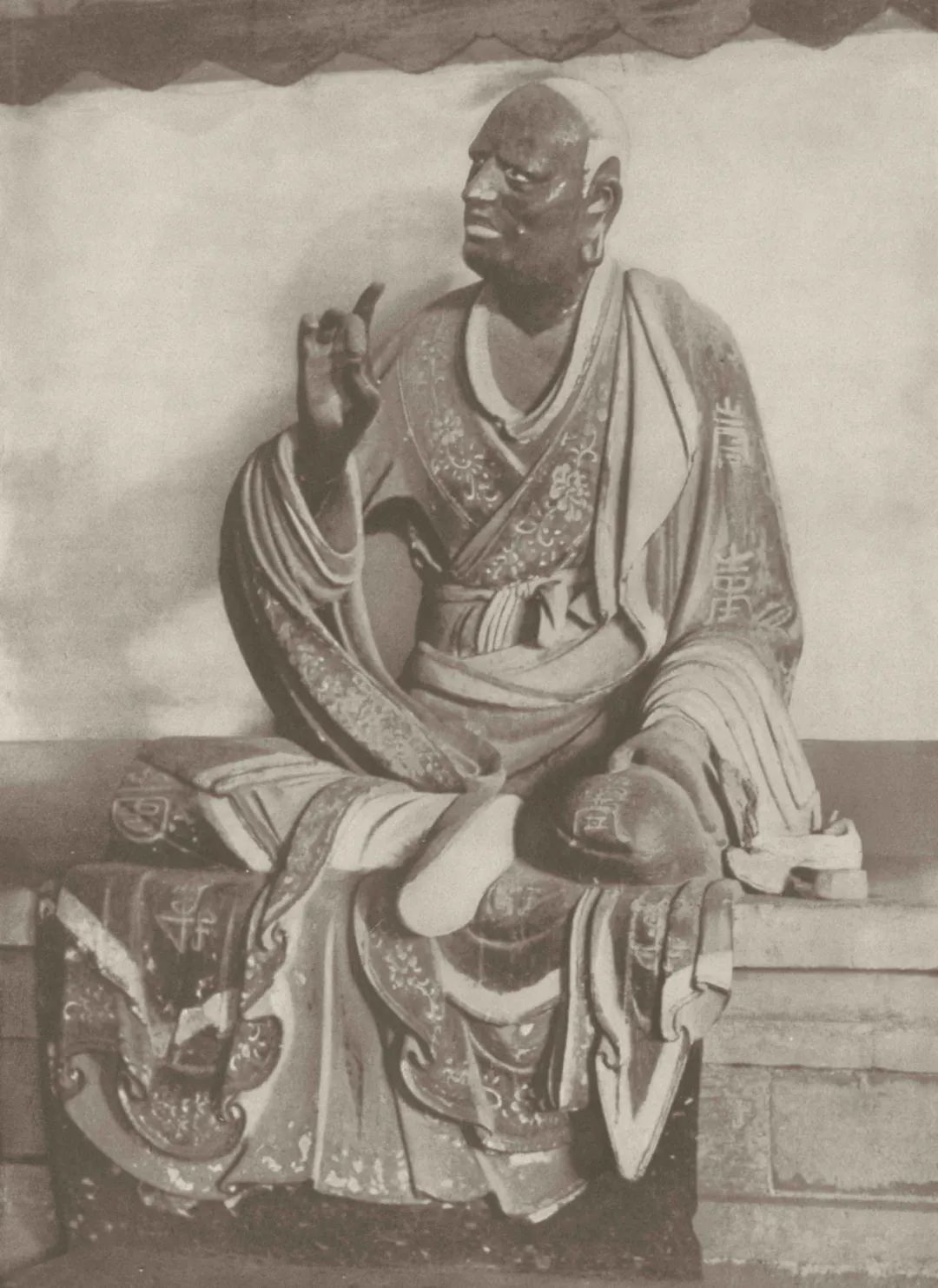

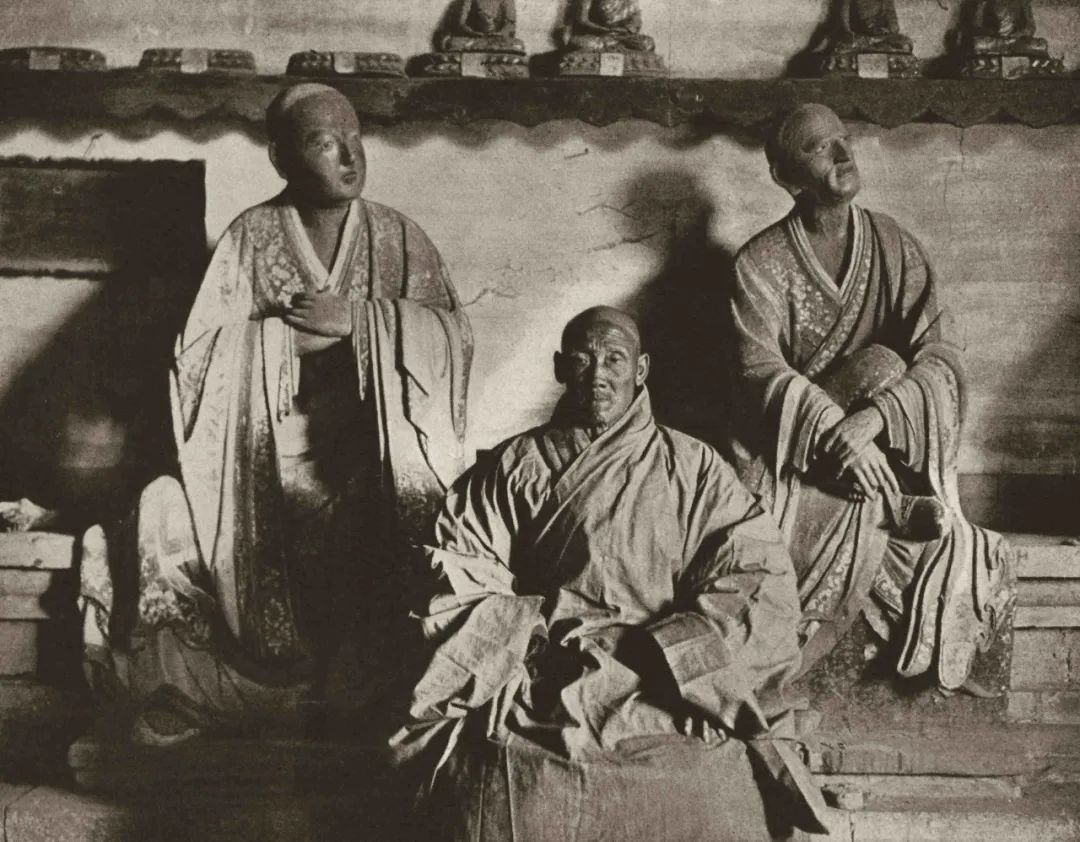

“海内第一名塑”——济南灵岩寺罗汉最早的影像

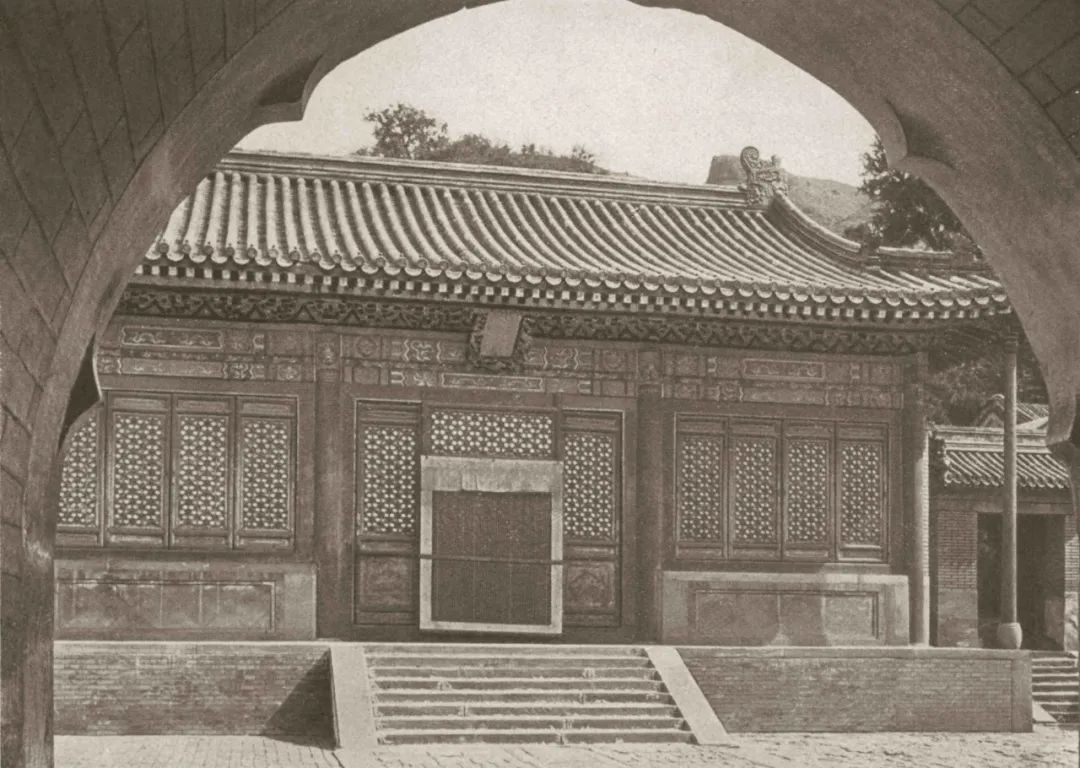

北京柏林寺山门。门前立有二石狮,入口处铺有台阶,台基为灰色。门窗内壁为大理石,红墙,梁间施彩。上覆灰瓦,绿脊。两侧影壁绘有方形壁心,红地灰边,四角与中心饰以黄绿两色琉璃件。

潭柘寺天王殿。摄于山门外,绿瓦顶。

济南大佛寺。佛像高踞于宝座之上,背靠陡峭的崖壁,面朝一处宽广的山谷。所属寺院早已无迹可寻,空留大佛寺这一地名。位于济南府以南,行程一天左右。

在此,向所有支持笔者工作的人们表达诚挚的谢意,尤其是雷兴先生,我有幸与他在济南府共同度过了战争中的五年,他的汉语知识和对中国文化的了解就像一座极其丰饶的宝库,给予我源源不断的帮助。没有他就没有我很多成果的诞生,因为我的中文水平十分有限。

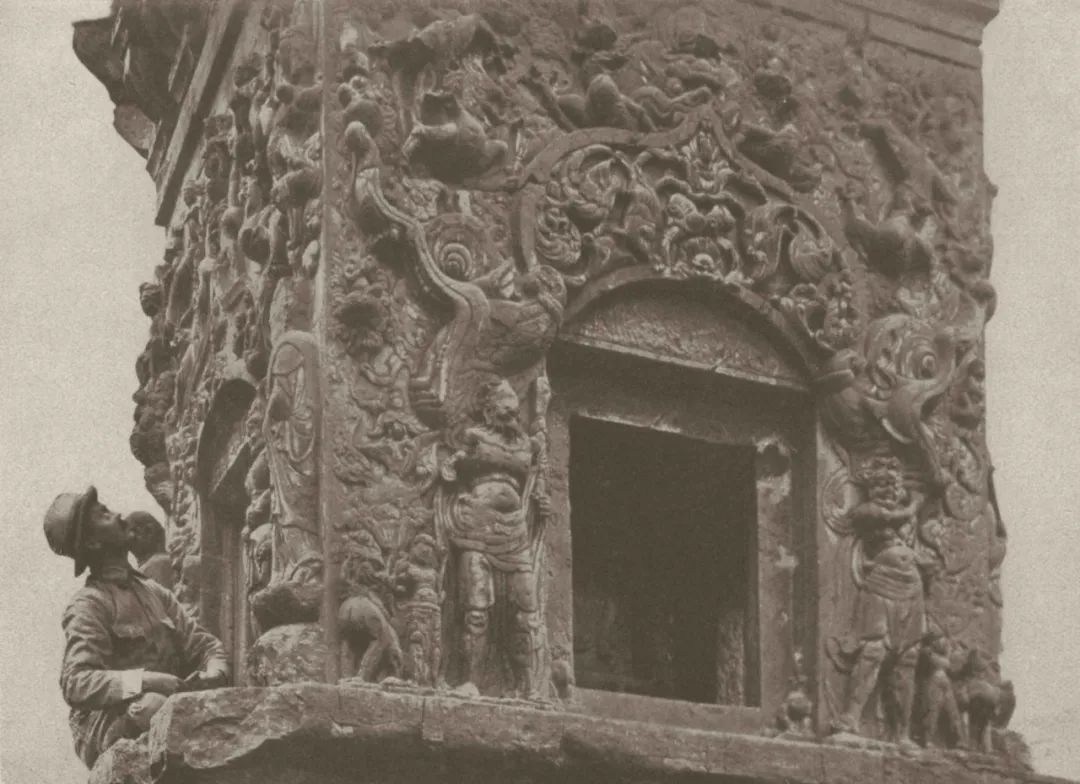

镇江金山寺天王殿前牌坊。

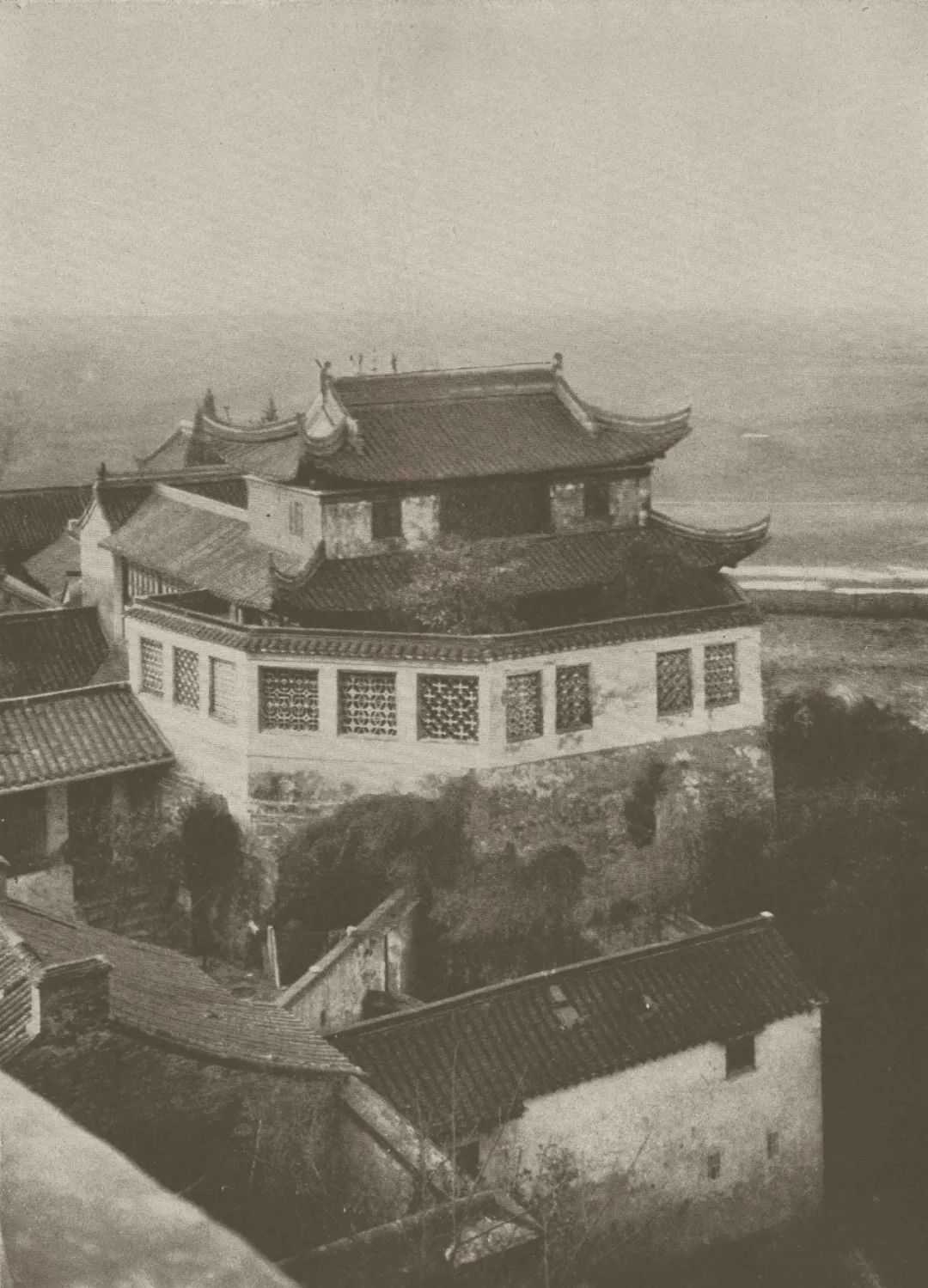

镇江金山寺西侧附属建筑。

镇江金山寺西侧附属建筑。

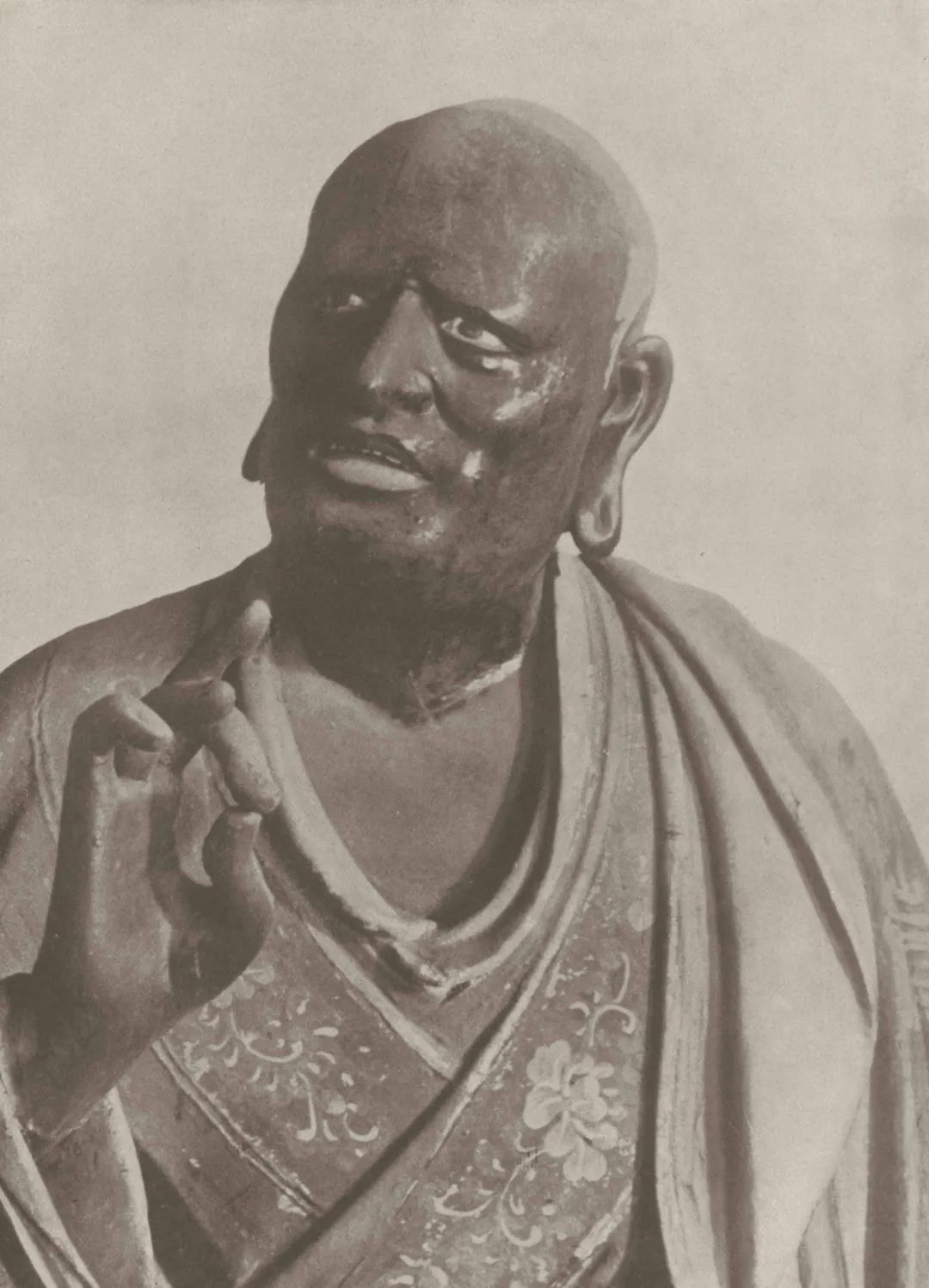

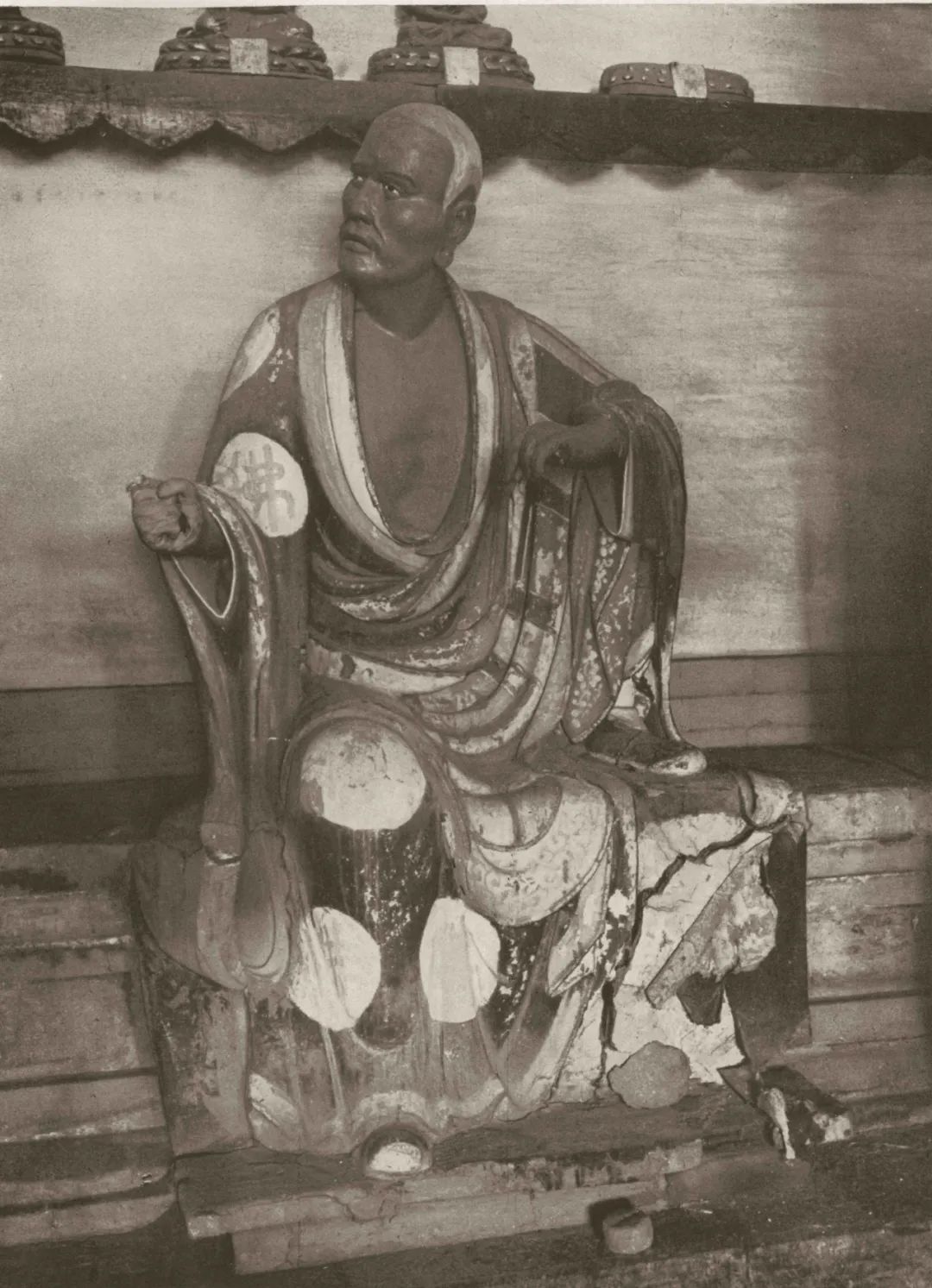

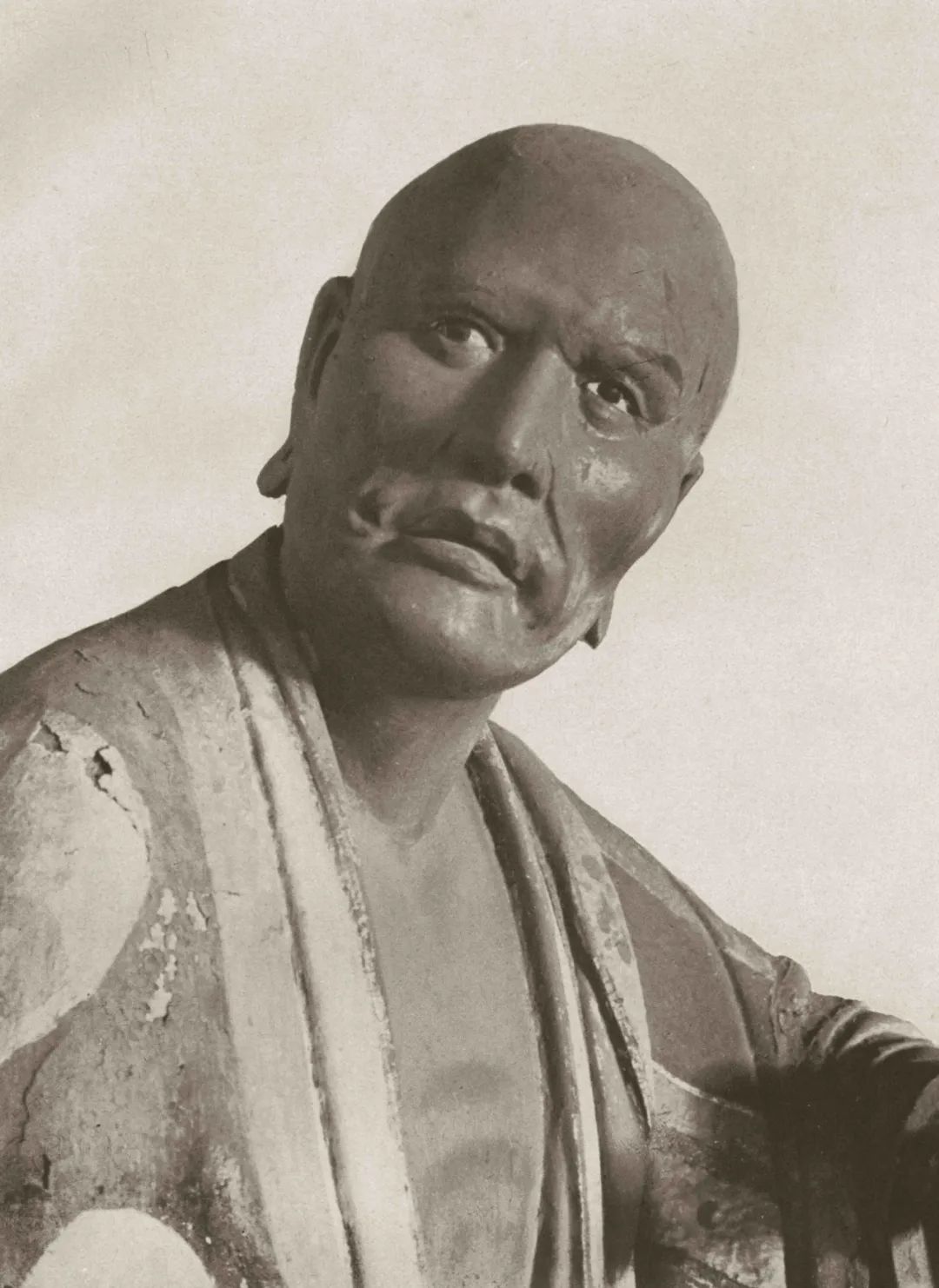

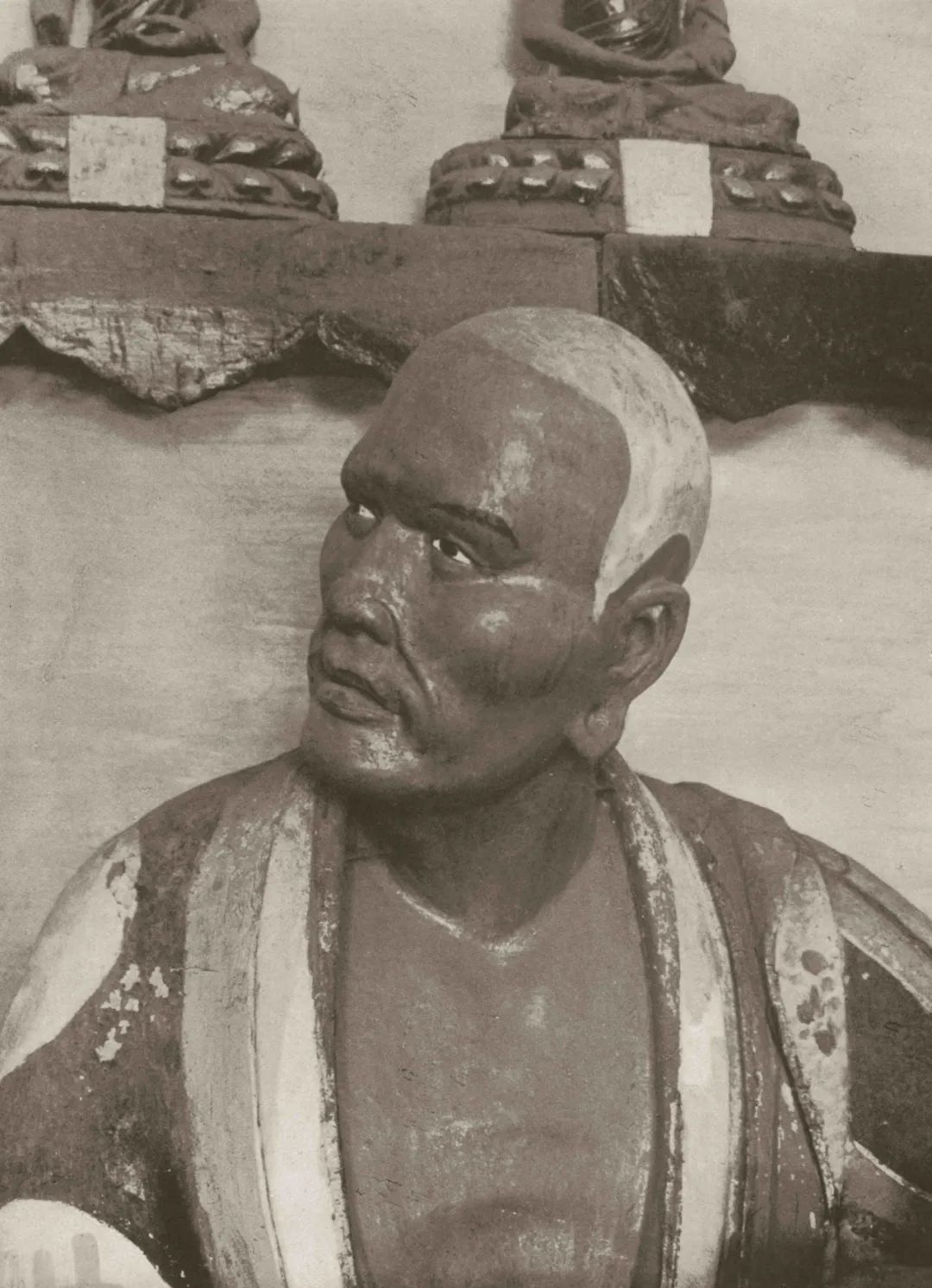

灵岩寺罗汉概述

中国所有的十八罗汉群塑在外观上与十大弟子有着显著区别,他们无一例外采用坐姿,而从未出现过站姿。此外,对于十大弟子的塑造,着重于姿态的端庄肃穆。十八罗汉则恰恰相反,其塑像通过对头部和面部的处理,重点展现其激烈的内心情感。纵然彼此之间千差万别—只有极少见的情况下,才会出现两组相对接近的作品—这些形象身上仍存有众多的共通之处,显然要追溯到最初的创作源头。

尽管据记载,5世纪左右便已出现罗汉的相关画像,造像则起于唐朝末年,然而并未有任何确切早于贯休(832—912年)的作品保存下来。贯休为出家人,以诗出名。作为画家,他的十六罗汉图在表现力上可谓前无古人后无来者。至于他的创作基于何种传统,尚不得而知。下一个朝代的著名诗人苏东坡(1037—1101年)曾为贯休的画留下过诗作,从中可以看出当时对罗汉仍存有各种各样的认识,之后却渐渐地为人所遗忘。

自那之后,十八罗汉这一群像在中国得到了成千上万次的再现,形式也越来越多样,画卷、书籍、墙壁和器皿上都能见到他们的身影。那些最厉害的艺术家们纷纷对此进行尝试,其中就有李龙眠(逝于1106年)。然而就表现力来说,哪怕是寻常之作也要胜过对本土神仙和英雄人物的刻画。造像同样如此,这当中既包括小巧的木雕,也有铜像、泥塑和陶瓷,以及佛殿中的等身像。在这一领域中,几乎出现了更多或者说更少的天才手艺人,因为尽管作品形式多种多样,却不过是对传统式样的稍加改造。迄今为止,我们仅见识过两组作品,远远胜过那些平庸之作。其中一组的两件塑像由贝尔契斯基于战前带到了欧洲。当时曾给人留下深刻的印象。

另一组便是灵岩寺罗汉像,此处是它们第一次得到展现。据说,杭州西湖边的一处破败寺院内有着类似的造像存在。此外,朝鲜境内也有一组罗汉群塑,在艺术水准上远远超越了寻常的作品。唯有这些以及其他被淹没的作品重新为人所知后,才有可能弄清灵岩寺这些塑像的创作者与创作时间。有关寺院的历史记载几乎无所不包,却对罗汉像只字未提。唯一能够获悉的是罗汉像所在的千佛殿于1863年便已存在,当时似乎还曾对罗汉像进行过重新装銮。据其他寺院一位看似有些学识的僧人所说,这种制作工艺自明朝末年便已失传。另有中国人推断这些塑像为宋朝作品。尚未有任何参照对象,可以检验这种观点。唯一可以下定论的是—这位艺术家深受创作传统的熏陶。

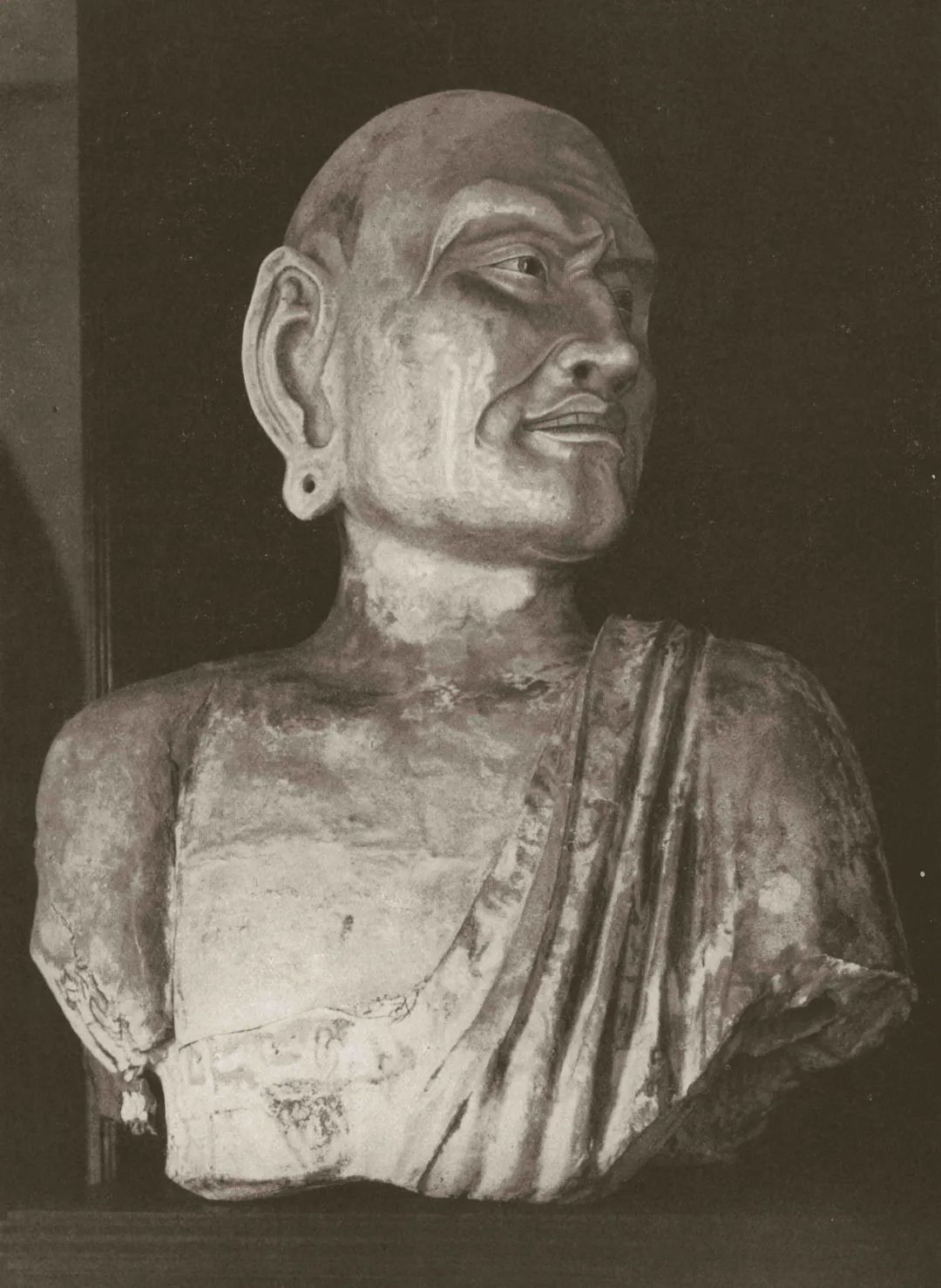

证据便在于尽管个体之间千差万别,罗汉像的三类人种却始终保持着相同的差异,并且存在一些反复出现的特定形象。早在贯休的画中,便已不满足于仅仅展现自身,而开始有意识地加入印度人这一异域人种。本就是佛教信徒的他们,数百年来以传教者的姿态将这一新思想带到中国,并在绘画与雕塑中得以不朽。画中这些浅肤色的北印度人,流淌着纯正的雅利安血统,与我们有着直接亲属关系,脸上虽布满深刻的皱纹,神情却是极尽丰富,配以瘦弱的身躯。这种奇特的笔法与其他古老的中国名画截然不同。近来中亚地区发掘出一批壁画,其中佛祖个别随侍的头部也用到了类似的画法,只是技巧生硬。这些人有着赤发、蓝绿色眼珠和红脸庞,一望便知来自异域。而一旁的汉僧无论外貌还是用笔都与之形成鲜明的对比—先以柔和的轮廓勾勒出一张面容发黄的圆脸庞,接着用细微的笔触分别填上眼口鼻,再以一道线分出脖颈胸腔。一位神色安详的青年僧人就这样出现在了我们眼前,全然异于那些空洞而面无表情的形象。这种笔法早已成为中国古老绘画的标志,并为后来的日本彩色木刻版画所继承。

早在贯休的十六罗汉图中,便已有三位汉僧以这种方式同梵僧形成对照。然而抛开其他手法的差异,其中两人在艺术表现力上与其余形象相距甚远,同时在另一人物身上展现出了完全不同的创作意图,不免令人怀疑并非出自原作者,而是由后人加入。中国人显然并不乐意看到,得道弟子中少了自己人的身影。因此在随后的岁月里,汉僧数目越来越多,直到占据半壁江山犹未止。

群塑采用同样的外在方式来标记这两类人种。此处有着更为久远的先例,最初人们仅以体型的圆润与细长和年纪长幼作为区分,正如迦叶和阿难一贯以来的模样。佛教艺术中自是如此,至于传统中国艺术,则尚有争论。尽管汉人外形,尤其面容,相较西域各族人更为圆润。然而从几乎仅存于日本的高僧方丈塑像来看,其头部线条往往极为突出,且与北印度罗汉像塑造方式相同。如果这些塑像仅涉及日本人,那么在中国也该有相应的作品存在,正如今时今日仍能在当地见到这种瘦长的身形。在塑造罗汉的过程中,以头部差异来标记人种,显然有些随意。

第三类人种应当很早便已加入进来,甚至有可能出现在贯休最初的创作中——这些南印度人肤色深黯,发须卷曲,菩提达摩便是其中一员。如同他当年一样,这些人很早便从南印度渡海前往中国,而最早一批浅肤色的北印度人则以徒步的方式穿越中亚抵达东土,这条路线也常为中国的取经朝圣者所采用。

三类人种之外,还有一些特别的人物组合,很可能与佛教的派别之一禅宗有关。早在10世纪时,便已有第十七和第十八位罗汉的现身。其中之一即是禅宗创始人菩提达摩,他的形象来源于一幅真实的画作。另一位奇特的人物则是布袋和尚,他以大肚弥勒佛的形象出现在所有寺院中,笑脸相迎来访者。

另一组则从其他传统人物中脱颖而出。其中一位往往身处东列正中或起始,多以惊心动魄之势降服妖龙,并将之收入钵内。另一位则始终与前者相对,不是正与虎相搏,便是安详地靠在虎身上。二者皆是深肤色,面相骇人,这点不同于之前的南印度人,并在日后加以取代。在这类人物塑造上,夸张变形的中国特色占据了上风。两人之外,通常还有一位罗汉,同样肤色幽深,形状惊人,两手摆弄着一头幼狮,面容古朴。

通过这几尊塑像便可看出,灵岩寺的工匠不过是在传统之上稍加改造,对于三类人种的表现更是如此。任谁随意走入殿内,都能一眼认出这些罗汉与我们同属一脉,那些来自本土,其余深肤色的则是另外一类秉性特定的群体。而创作者实现这一效果的手段,不过是上文所提到的那些外在手法。只需比较一下每尊塑像脖颈与胸口之间的处理方式,便能有所了解。所有的汉僧像上都留有一道细微的分界线,而在浅肤色印度人身上则能看出喉部与脖颈肌肉向胸口的过渡。至于南印度僧人,东面第七尊像举起的那只手,已足以说明创作者对于传统的遵从。不仅如此,头部、眼神、甚至僧衣的颜色、袒露的胸膛、双脚的姿势,所有这些都有例可循。而越是清楚地感受到灵岩寺工匠所展现的艺术表现力,越能体会到寻常作品中人情味的缺失。就连西边第八尊像也蕴含着一股力量,尽管不能相提并论。甚至在西边第十九尊像身上,也迸发出同类人中更胜于北印度僧人的活泼感。不过西边第十六尊则完全属于学徒习作。

如若只考虑西方艺术的影响,自然会产生以上疑问。即便在唐朝,罗汉创作最初兴起的时候,当真存有这种影响,并对人物姿态和衣饰处理产生过作用,正如“十大弟子”所呈现的模样,然而这种影响却与此处的创作重点—对于头部的表现—毫无关联。此外,在出自9~10世纪的作品与灵岩寺的罗汉像之间,出现了完全来自本土的人物形象,即降龙与伏虎者。而上述罗汉的诞生,只能在这之后。

就像那些不知名的中世纪工匠,比如意大利早期的虔诚僧侣,这些塑像难道就不能出自一位极度恭敬的中国人之手?他在收获内心平静的同时,奉献出自己的最佳技艺,从而令我们倍感亲切,因为在他身上,纯粹的人性已然超越了民族特性。所有伟大的艺术不都是如此吗?哪怕他塑造的人物正深陷争斗。然而即便在其他伟大的作品中,这群人仍未脱离红尘;即便易州罗汉连同日本那些著名的人物形象全都展现出一副愁眉苦脸、身不由己的神色,灵岩寺的一众罗汉像却在绝佳的面部塑造中,透露出内心的澄净清澈,正是摆脱人世烦扰、放下执念的表现。