丝路资讯

红学大师探西域研究唐僧取经路

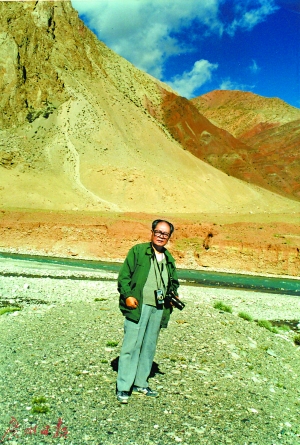

1998年8月,冯其庸先生在帕米尔高原考察。

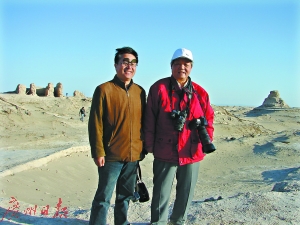

孟宪实(左)与冯其庸先生(右)在楼兰。

冯其庸先生(中)在楼兰古城接受央视采访。

原文标题:红学大师探西域研究唐僧取经路

今年1月,93岁的冯其庸先生在北京逝世,冯老以其对《红楼梦》的研究为大家所熟知,但人们却不一定知道,他最热爱的还有《西游记》里的唐僧。冯老生前曾多次西行考察,发现了一代高僧玄奘许多不为人知的有趣经历。作为一个学者,冯老还包含着以历史视角、以实地调研考察的求实精神来研究和看待国家发展的愿望。他在80多岁高龄出任中国人民大学国学院首任院长,对国内国学教育的先行做出探索,完成了人大国学院的教学理念设计和课程设置,这些理念和设计深刻影响了全国其他高校的本科国学教育。广州日报记者日前在北京专访了与冯其庸先生有20余年交往经历的中国人民大学国学院教授孟宪实。孟宪实说:“除了红学,除了玄奘,除了书画,冯其庸先生还是国学教育的一颗火种。”

文广州日报全媒体记者赵琳琳图/受访者提供

考察取经之路:20年前开始思考西部大开发

在孟宪实的印象中,冯其庸先生为人豪爽、仗义,夜里一个人写作、作画,也常以酒相伴。玄奘法师西行取经是中国家喻户晓的故事,但冯其庸先生在70多岁高龄进行的环塔里木盆地考察中得知,那位高僧最大的“伯乐”原来是高昌王麴文泰,他才是玄奘真正的结拜兄弟和最大资助者。冯其庸曾十进新疆考察,内心澎湃着从文化角度对国家未来发展的思考。

广州日报:认识冯其庸先生20多年,老先生在你心目中印象如何?你怎么看冯先生的玄奘研究?

孟宪实:冯先生是个豪侠仗义的人,他很喜欢结交朋友,喜欢帮助别人,别人有事情找到,他一定会鼎力相助。

我1994年结识冯先生,当时我还在北京大学读硕士,虽然不是冯先生的入门弟子,但长期以来一直执弟子礼。冯其庸先生对西域研究很有兴趣,而我恰好对西域有一点了解,经常和另一位学友去拜访冯先生,因此相识。

1995年,我第一次和冯先生一同赴新疆环塔里木盆地考察玄奘之路。此前,冯先生已经多次到西部考察。一路上,冯先生讲起了对玄奘西行之路兴趣盎然的缘由,这可不仅仅是玄奘走过的一条道路那么简单。

广州日报:很多人心中对冯其庸先生的印象几乎就定格为“著名红学家”,他这么关注玄奘西行之路,对国家未来的发展有什么样的思考?

孟宪实:对玄奘西行之路的关注,源于冯先生小时候的兴趣。他童年时读过《西游记》,也读过《大唐三藏法师传》,熟知玄奘本人的经历。这实际上是冯先生从一个学者、从历史研究的角度,对我们整个国家的未来发展所做的思考。

当时,国家还没有提出具体的开发西部的战略,从历史和文化的角度来说,冯先生觉得中国一定会开发西部。当中国的经济和文化发展到一定程度时,进一步西向发展就会提上日程。正是基于这样的思考,冯先生才会一再考察玄奘走过的道路,实际上是在用这个考察课题来研究我国西部的发展问题。

广州日报:当时的结论如何?

孟宪实:西部不仅是中国的一部分而且是中国发展的一个重要部分,这是历史的规律。从中国古代王朝的发展来看,国力发展到一定程度后一定是向西发展。一个原因是古代的交通条件有限,航海一般向南,更艰难;另外,中国的外来文化主要是从西部来。

这实际上就涉及一个问题:西部代表着中国发展的前途。从这个角度来说,学者思考西部问题就有一个中国文化全局观的问题。冯先生对我国西部地区的考察,实际上是对中国的发展、中国文化发展的思考。从国家西部大开发战略和今天“一带一路”战略的提出,我们看到,西向发展的格局已经确立。从这个角度说,冯先生在学术和文化上是有远见的。

发掘历史事实:玄奘其实是高昌王的御弟

广州日报:看冯先生的经历,发现他非常重视实地的调研和考察。

孟宪实:对,因为实地考察对于学术建设很有意义。知识不仅是从书本获得,在实地考察中贯彻了古人的经验,即“行万里路”,实际上是一种更深切的体验。这种体验和“读万卷书”得来的知识相结合,有时能获得新的有价值的启发。

冯先生当时主要考察了玄奘西行在我国境内部分的去路和归途。最大的价值在于,玄奘所走的正是传统丝绸之路的大道,通过考察,能发现在玄奘西行的道路上,具体在什么地方遇到什么状况。比如,对玄奘西行帮助最大的人是谁?

广州日报:如果从《西游记》的角度说,就是当时的皇帝。

孟宪实:对,《西游记》上说,帮助最大的是唐太宗,玄奘成了唐太宗的御弟。但实际情况是,当时新疆吐鲁番地区有一个高昌王叫麴文泰,玄奘西行最艰苦的时候遇到了麴文泰,他是对玄奘帮助最大的人。冯先生后来将这些考察写进了一些文献资料里,比如,对于玄奘取经而言,高昌(今吐鲁番)是他的第二个出发点,就是因为玄奘在这里获得了巨大的帮助,有多巨大呢?高昌王的这个帮助,大到成就了玄奘的西行成功。

考察能发现很多很有趣的东西。比如,玄奘实际上是自己一个人到达高昌的,高昌王给他剃度了四个小沙弥,照顾他的起居。可以说,这四个沙弥是《西游记》当中唐僧四个徒弟的原型。高昌王一家都是汉人,老家是金城(今兰州),高昌王室笃信佛教,麴文泰对玄奘早有了解,认为玄奘是当时中国水平最高的僧人。玄奘在高昌停留时,高昌王与他举行结拜仪式,玄奘成了高昌王的御弟。为了帮助玄奘西行求法,高昌王为他准备了一笔巨款,足够玄奘师徒往返二十年的费用——黄金百两、银钱三万枚、丝绸五百匹。玄奘沿途经过二十四个王国,高昌王给每个国王都准备了礼物。

所以,玄奘确实是御弟,但并非唐太宗的御弟,而且在取经的过程中,高昌王御弟是玄奘最重要的政治身份。

广州日报:冯其庸先生怎么看待这次考察?

孟宪实:冯先生回来之后,曾在中国美术馆做过一个关于玄奘之路的书画展和摄影展。他是希望把这次考察所得进行艺术化的创作,主要是希望向大家介绍这条路以及这条路上的风光和风土人情。他更重要的一个想法很珍贵,是希望能够引起更多人的关注,让更多人来关心我国的西部地区,研究西部地区。

广州日报:2005年罗布泊的考察很艰苦吧,很难想象一个年过八旬的老人,是凭着什么样的精神到那么难走的地方去。

孟宪实:走罗布泊很费劲,每天最主要的任务就是在车上颠。别说80多岁的老先生,我们这些年轻人都颠得受不了。而且冯先生有个习惯——他的相机从来都是自己抱着,通常是两台相机挂在脖子上。汽车颠簸,他要一边照顾自己,一边照顾相机。我们提议替他背相机,他说:摄影者,相机就是战士的枪,任何时候,枪不可离手。

就在楼兰,冯先生接受了中央电视台“大家”栏目的采访。有一个镜头到现在我都印象非常深刻——80多岁的老先生,白发飞扬却神采奕奕,在夕阳西下中讲述他自己的人生经历,背景就是楼兰,这是怎样的精彩,又是怎样辉煌的人生写照啊。

设置国学课程:珍贵“火种”已经变成熊熊火炬

孟宪实教授一直说:“冯其庸先生是国学教育的一颗火种”。冯先生自小接受纯粹的传统国学教育,青年时进入无锡国专学习。在西方文化冲击的大背景下,无锡国专却因种种机缘奇迹般地保留了相对纯粹的国学教育传统。正是这一点点“火种”,在历经几十年以后,又以一种看似机缘巧合的方式,成为国内传统国学教育得以“复建”的火种。这颗珍贵的“种子”,终于变成了熊熊火炬。

广州日报:冯其庸先生是人大国学院的首任院长,作为亲历者,你怎样看他对人大国学院的影响?

孟宪实:最开始,人大以文科实验班的名义办国学院,尝试国学教育。之前“国学”这个概念荒废已久,长期以来,国学甚至不是个正面概念。忽然要办国学院,到底怎么办?学校开了很多会进行研究。当时的人大校长希望冯其庸先生来担任院长。

现在看来,冯先生担任院长确实非常合适,他和受新学科培养出来的人确实不同。比如,我们现在的分科是文、史、哲,彼此隔阂很大,相互不了解。但冯先生在无锡国专上学时,并没有文、史、哲的分科,在他的脑海里,这些都是可以一并研究的学问。

广州日报:就是说,国学本科教育在国内的恢复,也经历了波折。

孟宪实:2005年,办国学院所面临的最核心的问题是教学体系的设置。此前,全国很多高校都进行过文、史、哲实验班,最后都失败了。因为课程设置就是文、史、哲课程的叠加,学生课业负担非常重,甚至没有时间读书。到底怎样解决这个问题呢?需要突破文、史、哲框架,适当进行综合教育,但是怎样打破?谁也没有经验。

这个僵局被冯其庸先生很简单地打破了——他将无锡国专的课程直接拿过来,设置了人大国学院的课程。就是以国学的经典为基本科目,加上适当的通识课。比如《论语》《老子》《左传》《红楼梦》都设计为独立课程,然后是《通史》《文学史》等通识课,就这样打破了文、史、哲的独立分科。古人研究学问,没有文、史、哲的分科,这就是国学研究。

广州日报:还记得冯先生当时是如何决定这些课程设置的吗?

孟宪实:当时大家争论很久都没用,冯先生就用两张信纸亲笔写下了他想到的课程目录,其实大体上就是无锡国专的课程目录。

这时我们才意识到,无锡国专的国学教育,在冯先生的头脑中留下深刻记忆。我们要重新进行国学教育,需要原来的教育传统,但几乎没有人知道这个传统的存在。冯先生的同龄人都是积极追求西学的青年,西学才是那个时期的“时尚学问”。冯先生恰好没有赶上西学的时尚,而无锡国专是当时中国高等教育的一个异数,不仅坚持了国学的温情,也留下了教育的体系。经历无锡国专教育的人恐怕有不少,但拥有出任人大国学院首任院长机会的,几乎就冯先生一人。于是,冯先生继承下来的国学教育“火种”,如今就有了“引燃”的机会。

人大国学院办本科教育是全国最早的,后来全国办了多家国学院,都多少参考了人大国学院的课程设计。2008年,国学院创建三年,恰逢冯先生从事教育六十年,我们召开国学研究会议,总书记亲自来信,充分肯定冯先生在国学教育上的努力。