遗产数据库

五庄果墚遗址

摘要: 五庄果墚遗址位于陕西省靖边县黄蒿界乡小 界村西北部,距离县城约30公里。遗址面积约30 万平方米以上,文化内涵以仰韶晚期至龙山早期 遗存为主,还有少量周代墓葬。遗址中心位于五 个连绵的山峁之上,相传遗址所处位置曾经有过 五户人家居住,因而得名“五庄果墚”。从地理位 置来看,遗址已经处于明长城外缘,毛乌素沙漠 南侵带来的风沙覆盖了遗址大部分面积,如 ...

五庄果墚遗址位于陕西省靖边县黄蒿界乡小 界村西北部,距离县城约30公里。遗址面积约30 万平方米以上,文化内涵以仰韶晚期至龙山早期 遗存为主,还有少量周代墓葬。遗址中心位于五 个连绵的山峁之上,相传遗址所处位置曾经有过 五户人家居住,因而得名“五庄果墚”。从地理位 置来看,遗址已经处于明长城外缘,毛乌素沙漠 南侵带来的风沙覆盖了遗址大部分面积,如今满 目所见,已是黄沙遍野,满目苍凉。由于长年的 水土流失及风沙盛行,遗址大部分原生地层已经 遭到破坏,地表支离破碎,沟壑纵横,陶片随处 可见; 有些区域则被厚厚的沙子覆盖了起来。

1996年夏秋之际,为了配合陕 (靖边) 京 (北京) 天然气管线的建设,陕西省考古研究所 与榆林地区文管会组成联合考古队对管线穿越区 域进行了小规模试掘,清理了仰韶时期房址、灰 坑、陶窑等遗迹多处。2001年6月至8月,为了 配合榆靖高速公路的建设,陕西省考古研究所再 次对榆靖高速公路穿越的五庄果墚进行了大面积 考古发掘。考虑到遗址的分布特点,这次发掘分 为A、B、C三个区进行,共发掘面积约1740平 方米,揭露出房址20座、灰坑91个、陶窑3座、 墓葬3座、乱葬坑1座,获得陶器、石器、骨器、 玉器等各类文物共计数百余件。

五庄果墚遗址

房址根据其形制可以分为两类: 窑洞式和 半地穴式。窑洞式房址集中分布在遗址向阳的面 南山坡地带(C区),且多为前、后两个居室,后 室为窑洞式,前室为半地穴式;个别房址为近椭 圆形单室结构。房址直径约在2.5~4米之间,居 住面积大者有50余平方米。前后两室之间有长 方形通道,保存较好者尚可看到通道两侧夯筑而 成的门墩。门道多为长方形。窑洞式房址的保存 完整程度(窑顶)依地形差异而略有不同,保存 较好者残存深度1.5米左右。房址内居住面的加 工一般均经过防潮处理,下部往往先铺垫一层厚 度约20厘米的黄沙土并经过踩踏或夯打结实。 个别房址的地面处理更为讲究,还要经过烧烤, 然后再在上面均匀涂抹一层草拌泥。经过这样加 工之后,房址居住面的地基处理才算结束。对于 地面的装饰是建筑房子的另外一道重要工序。考 古发现表明,大部分房址后室地面都涂抹一层厚 度约0.3~1厘米的白灰面,看起来光滑致密,平 整坚硬,非常美观,而对于前室的加工则略显粗 糙,一般都为黄土踩踏面。房子地面中央通常有 一个圆形或方形的灶坑。由于常年使用,在发现 时多有较厚的青灰色板结硬面。半地穴式房址多 为圆角方形,集中在遗址中北部的山峁顶部。

五庄果墚遗址共发现灰坑90余座。这些灰坑 多为圆形袋状,坑口较小,呈方形或圆形,往下 1米左右则急遽向外张开,形成袋状。坑壁自然弧 曲,非常光滑,个别灰坑坑壁上还有涂抹草拌泥 现象,坑底一般较为平整。袋形灰坑一般规模较 大,口径在1.2 米左右,口底 直径相差约 2~3米,深者 接近4米。坑 内堆积丰富, 出土了大量陶 片、骨器、石 器及动物骨骼 等标本。其中 在A区的一座 灰坑堆积内, 通过浮选采集 到了一些谷类 作物的炭化标 本,这一收获 将对于研究黄河上游流域史前农业的起源与发展 具有重要意义。

考古发掘现场

特别值得一提的是,在A发掘区内发现了 一座圆形筒状乱葬坑,坑内堆积为浅灰色沙土, 质地疏散。该坑编号01SJWA区H1,圆形,平 底直径约2.3米,深度3.5米。坑内共埋葬着人 个体20余个,完整动物8具。从深度约1.2米 以下共出现了4层骨架,每一层有数量不等的动 物及人骨,其中以人骨为多,多者达12具,少 者也有三四具。从发掘的初步结果来看,死者多 成组分别排列,每组在同 一层面上既有成年人, 也有未成年人。以第②层为例,共有12具人及 动物骨架,靠近南部有1男1女两具人骨,女的 紧靠男的,其足下分别有3具幼童骨架,小者可 能仅仅有数月大小。葬式以仰身直肢葬为主,另 外还有俯身直肢、侧身屈肢等葬式。在密集的人 骨之间还分布着数具完整的动物骨架。在成年 女子的头部有一个泥制红陶小罐,可能为其随 葬物品。H1内大量人骨及动物骨骼的发现,在 陕北乃至中国北方地区同期遗址中还是第 一次, H1及其他遗迹单位内人骨及大量极为完整的动 物骨骼资料的鉴定与研究,将不仅为研究仰韶 晚期我国北方地区考古学文化的性质和特征, 而且为研究当时的社会状况乃至环境变迁提供 不可多得的资料。

五庄果墚遗址出土了丰富的文化遗物,包 括陶器、石器、骨器及玉器等。陶质以灰陶居多, 红陶次之。纹饰除大量绳纹外,还有较多的附加 堆纹,少量篮纹及方格纹等。陶器主要器形有尖 底瓶、夹砂绳纹罐、罐、盆、折腹钵、直口缸、 平底碗等。尖底瓶多为泥制红陶,喇叭口,亚腰, 钝底或者近圜底; 夹砂罐的领部多系有一条窄 带,器身饰有绳纹;钵多折腹。这些极具特点的 陶器,无论从陶质陶色还是器形上均表现出浓厚 的时代特征和地域特点,参照河套及周围地区史 前研究的成果,五庄果墚遗址的主要遗存接近于 “海生不浪类型”。但又体现出较多差异,如彩陶 基本消失,远不如海生不浪类型丰富,即使有少 量施彩,也多系白色画彩。初步资料整理表明, 五庄果墚遗址A、B、C三区内文化内涵及时代 基本一致,与中原同期遗存比较,大致相当于西 王村、半坡四期阶段,个别遗迹已处于庙底沟二 期文化时期。此外,在遗址中还发现了大量的细 石器及磨制的石斧、石刀、石锛、石磨棒等。丰 富的细石器遗存的出现,有力地说明了处于农牧 交错地带的经济特征。

2001年的发掘中还发现了墓葬3座,均打破 仰韶晚期遗迹。为长方形竖穴土坑墓,规格相 仿,长度在2.0米、宽1.2米左右。M1为长方 形竖穴土坑墓。正东西向,人头朝西,面向朝北, 上肢骨及锁骨残损,脊椎骨基本齐全,下肢骨无 脚骨部分,两下肢骨叠放整齐,共有3件随葬品, 包括小口折肩罐、联裆鬲、豆各1件,当属于西 周中晚期。其他两座墓均出土了夹砂带扳罐,根 据器物形制推断其时代大致在春秋战国之间。

五庄果墚遗址的发掘是陕北地区仰韶晚期 遗存的第一次正式大规模发掘。在同处于一个 广义文化圈的内蒙古中南部及晋西北史前考古 工作不断深入的今天,陕北地区史前考古工作 显得相对滞后,在一定程度上影响了北方乃至 全国史前考古学文化面貌的综合研究。特别是 仰韶时代晚期遗存的整体文化面貌仍然是一个 空白。因此,从某种意义上来说,五庄果墚遗 址的发掘所具有的重要价值已经超出了遗址所 体现的文化特征本身。它不仅为研究仰韶时代 晚期至龙山时代早期考古学文化特征和发展演 变提供了重要资料,而且弥补了陕北地区新石 器时代考古学研究的一个缺环。五庄果墚遗址 出土的大量极为完整的动物骨骼,将为动物考 古学研究和环境考古学研究提供了极为珍贵的 资料,并将极大推动陕北乃至中国北方地区古 代环境变迁及生物种类演化的研究。

五庄果墚遗址于1992年4月20日被陕西 省人民政府公布为第三批省级重点文物保护单 位。同时公布保护范围。其重点保护区为: 五 庄果墚山峁。一般保护区为: 重点保护区外延 50米内。建设控制地带为:一般保护区外延200 米内。

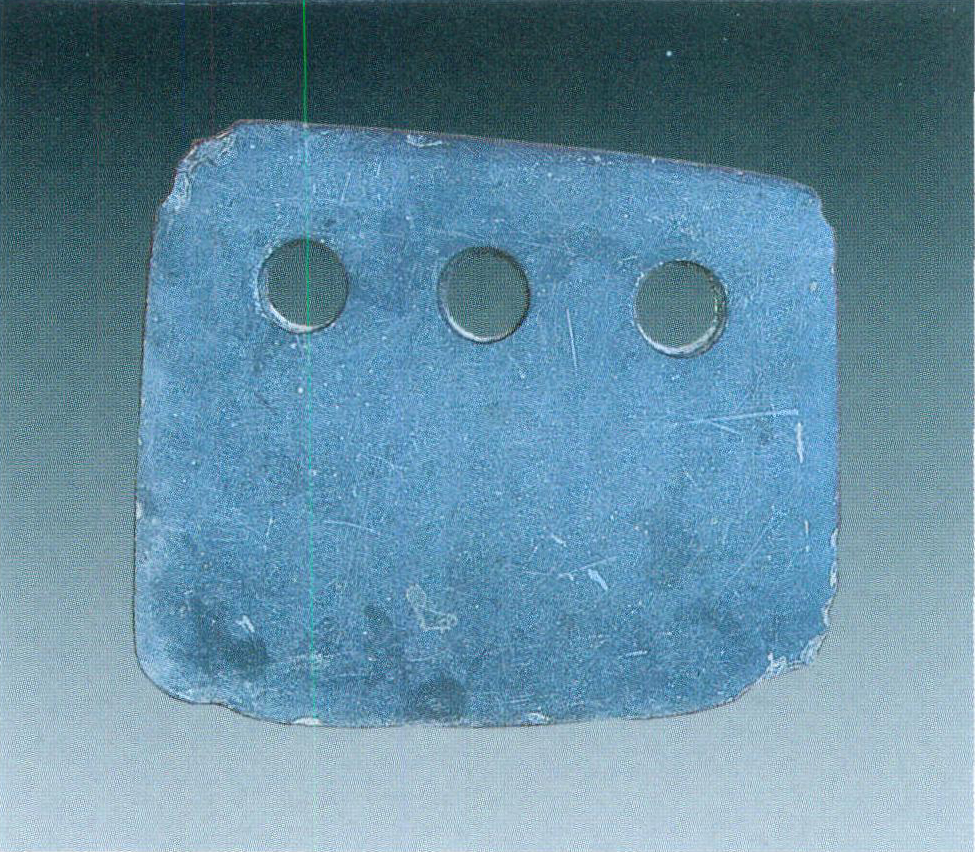

出土三孔石刀