专家观点

胡德生:从敦煌壁画看中国的传统家具

敦煌莫高窟始建于十六国南北朝时期的前秦至北凉,最晚到元代还有修窟,历时近千年。壁画也好,彩塑也好,从多层面、多元化反映了南北朝至元代人们生活和文化状况。

本文拟从敦煌壁画中家具的变化,论述这个时期人们起居习俗的演进。

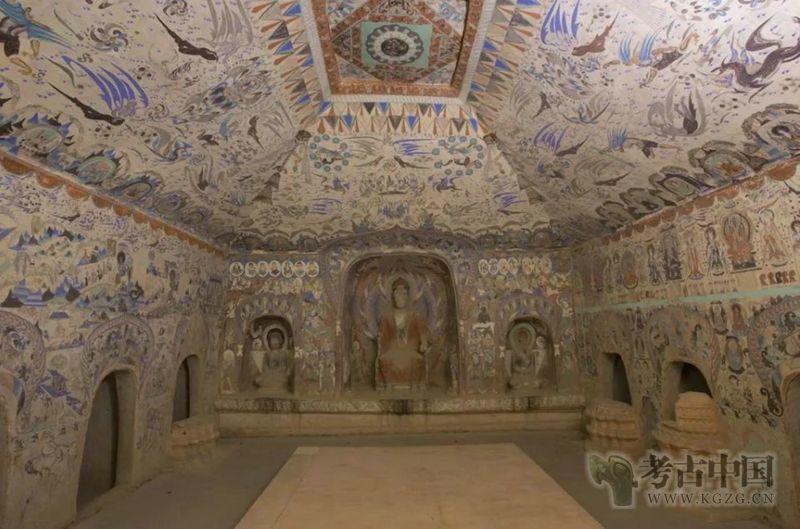

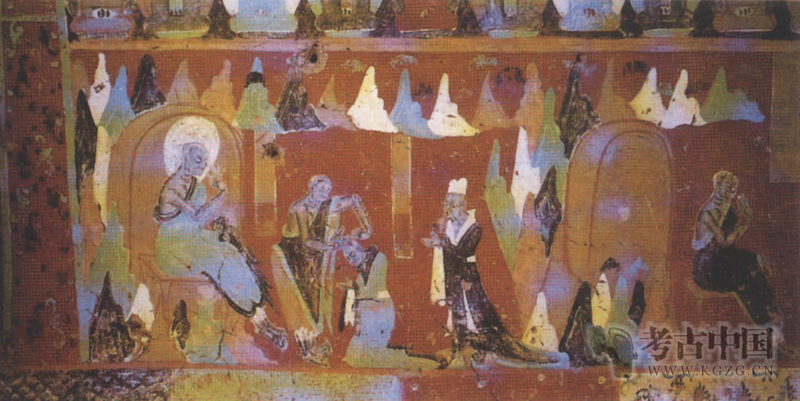

▲ 敦煌莫高窟第285窟

坐姿演变

古代坐的姿式和现在不同,略如跪状。嘉峪关东汉墓画像石、徐州十里铺东汉墓画像石、大同北魏司马金龙墓木板漆画中的人物都取这种坐式。

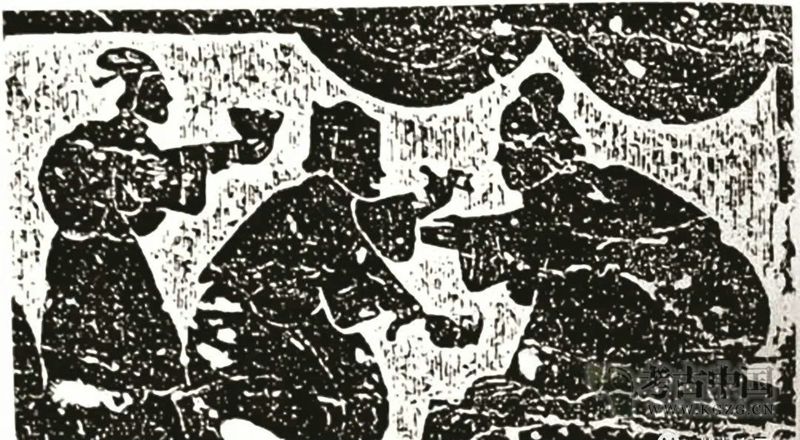

最形象的要算东汉武梁祠画像石上的邢渠哺父图了。邢渠与其父皆两膝向前,屈足向后,臀部坐在小腿上。

▲ 山东嘉祥武梁祠前石室邢渠哺父图画像石

随着高足坐具的逐渐普及,人们的坐姿也必然会逐渐向垂足而坐转化。在敦煌壁画中反映交脚坐和垂足坐的画面已很普遍。

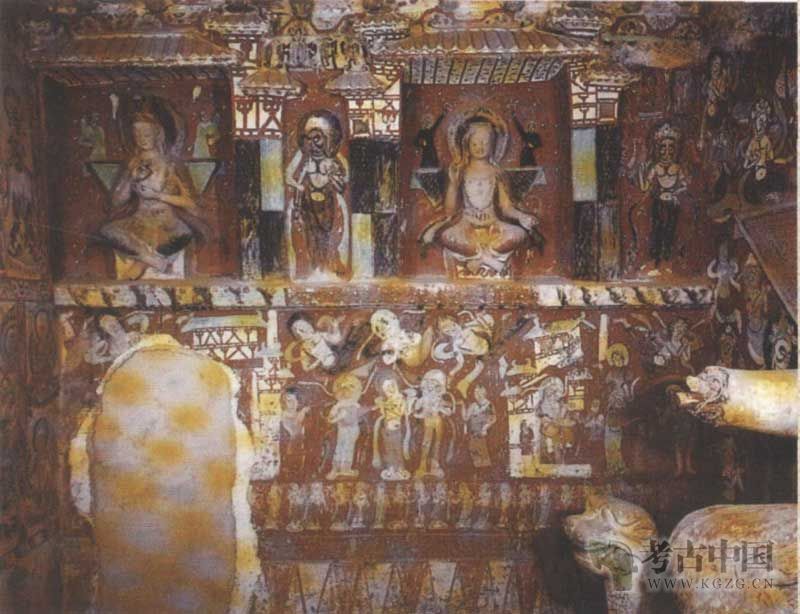

如北凉275窟西壁、南壁、北壁上层、北魏254窟南壁上层、描绘的都是交脚人像。

北魏257窟、北周439、290窟296、297窟、438、439窟还有北凉275窟翘二郎腿坐姿的菩萨等。

▲ 北凉时期 交脚人像图(第275窟 南壁上层)

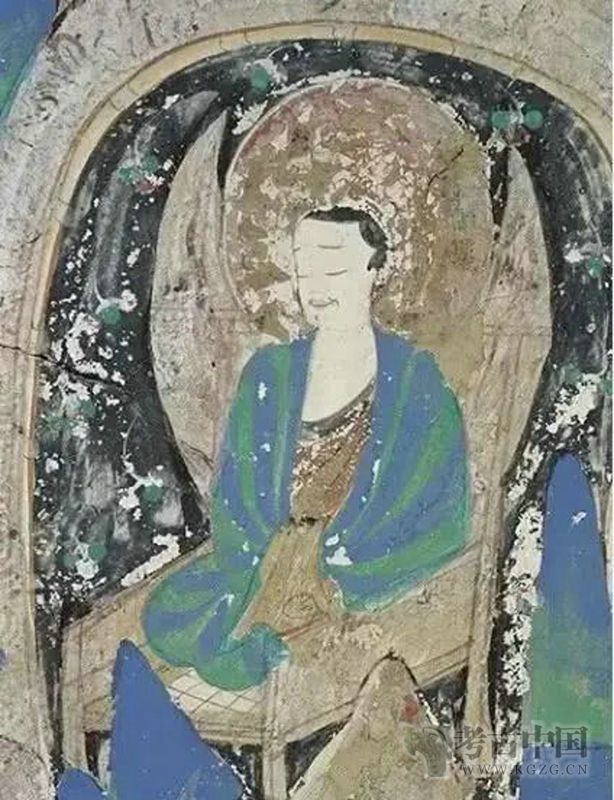

▲ 北凉275窟 跷二郎腿坐姿的菩萨

在257窟南壁后部中层北魏壁画还绘有妇女坐在方凳上的场面。这时期,个别还有保留跪坐形式的,如285窟西魏坐胡床的禅僧,就取跪坐姿势。

魏晋南北朝时期,是中国历史上前所未有的民族大融合时期。这时虽已出现了垂足坐的形式,主要流行在上层僧侣和贵族阶层。至于平民百姓,其起居习惯仍以席地为主。

贵族阶层高坐垂足,是因为他们无需向下人行礼,而是要向下人显示尊贵,体现了严格的等级和地位。

275窟北壁中层下部北凉壁画中有坐筌蒂者,257窟南壁后部中层有两个坐方杌的。其身前都有取跪坐姿势的供养人,这些供养人显然都是身份地位低下者。

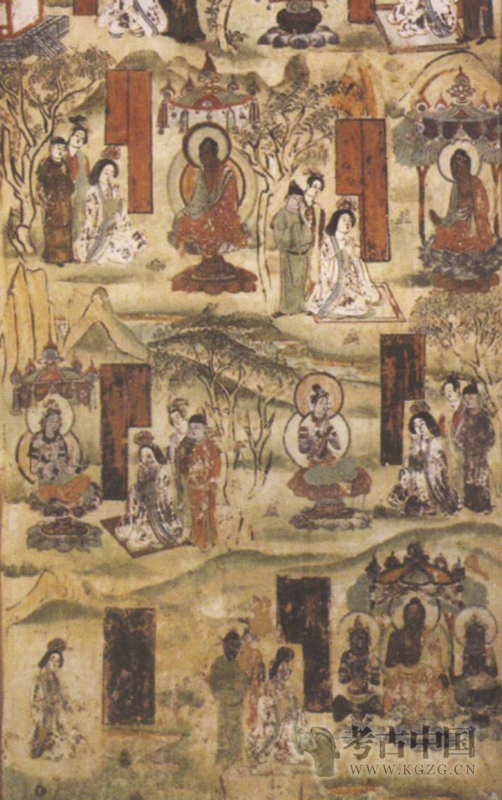

进入唐五代时期,两膝向前的跪坐形式逐渐减少,而两腿向前盘曲的箕踞坐开始增多。

如敦煌23窟盛唐壁画描绘的法华经变观音普门品中有二人坐于床沿,一腿踞居床上一腿垂于床沿外,床的左侧和后面还有屏风围护。

148窟盛唐药师经变图、328窟盛唐时期的坐佛、晚唐时期的12窟供养人像、138窟维摩诘经变图、196窟西壁劳度叉斗圣变图,图中的法师都取踞居坐或跏跌坐形式。

晚唐时期还出现半跏坐式,如328窟的半跏菩萨和196窟的半跏菩萨。但地位低下的妇女仍保持着跪坐姿势。

45窟描绘的坐独坐席的妇女,论身份不应很低,有的身后还有站立的侍从。

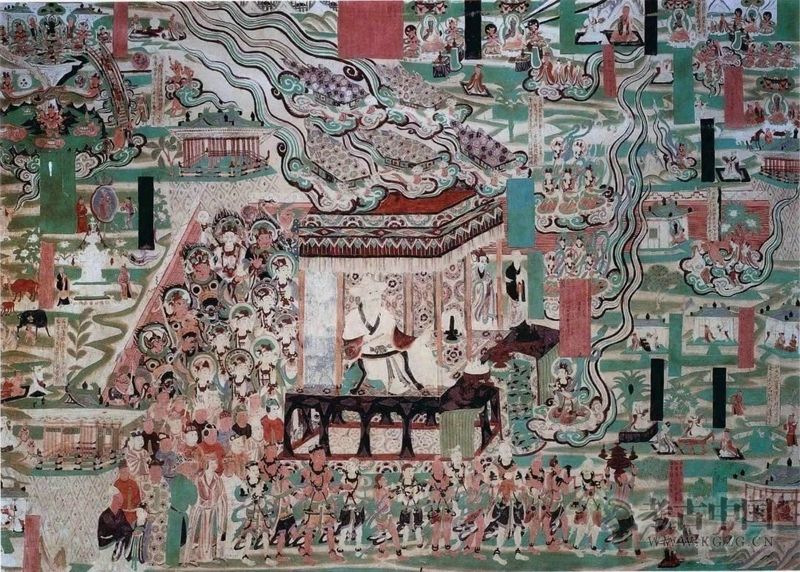

到五代时期,跏跌坐和踞居坐更为普及,在敦煌五代61窟和98窟的四幅维摩诘经变图中,讲经的法师都取踞居坐,所坐床榻也明显较前代宽大。有的还在身边使用三足凭几。

这些足以说明当时人们的起居习惯和室内空间的处理与运用正在发生深刻变化,成为唐代以后逐步废止席地起居和低型家具的前奏。

▲ 敦煌61窟维摩诘经变图