图片

百年前,一位德国建筑师镜头里的中国古建之美

早在1906—1909年,德国建筑师恩斯特·伯施曼便穿越中国14个省区,对当时的建筑进行了全面考察,并拍摄了大量的照片。这比梁思成、林徽因的考察早了20年,他也因此得到了“中国建筑摄影鼻祖”的称号。

《中国建筑》是伯施曼1906—1909年中国建筑考察的成果之一,初版于1925年,共收录700余幅照片,13余万字。从城墙、大门、殿堂、屋顶装饰等建筑结构本身出发,以图文并茂的形式探讨中国建筑艺术的本质特征。

下面小编摘录书中部分文字和图片,带你领略伯施曼镜头里的中国古建之美。

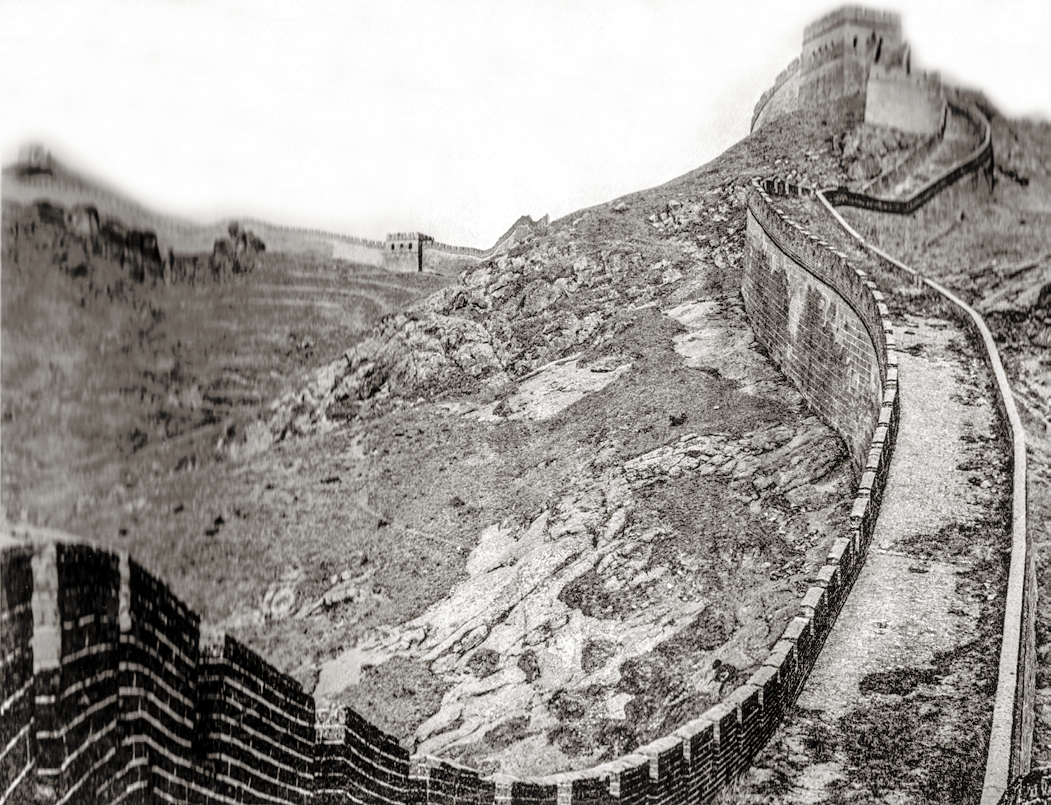

作为建筑领域的重要主题,围墙在中国的运用远超其他国家。围墙处于封闭区域或者建筑群的外部,而城墙正是这一主题的终极形式。

无论在乡间还是城内,很难找到一座没有围墙遮蔽的宅院。其原因归根结底无疑是作为封闭独立的整体,无论宅院中的家庭、官府中的机构,还是寺观中的宗教组织,都必须对外界的目光和影响加以防御。

不管家庭、宗族、村落、同乡会,还是某一省份,甚至整个国家,强烈的集体感给予了中国人莫大的鼓舞,因而有必要以隔离于外界的封闭空间来展现这份团结与统一,而围墙正是实现这一目标的手段。

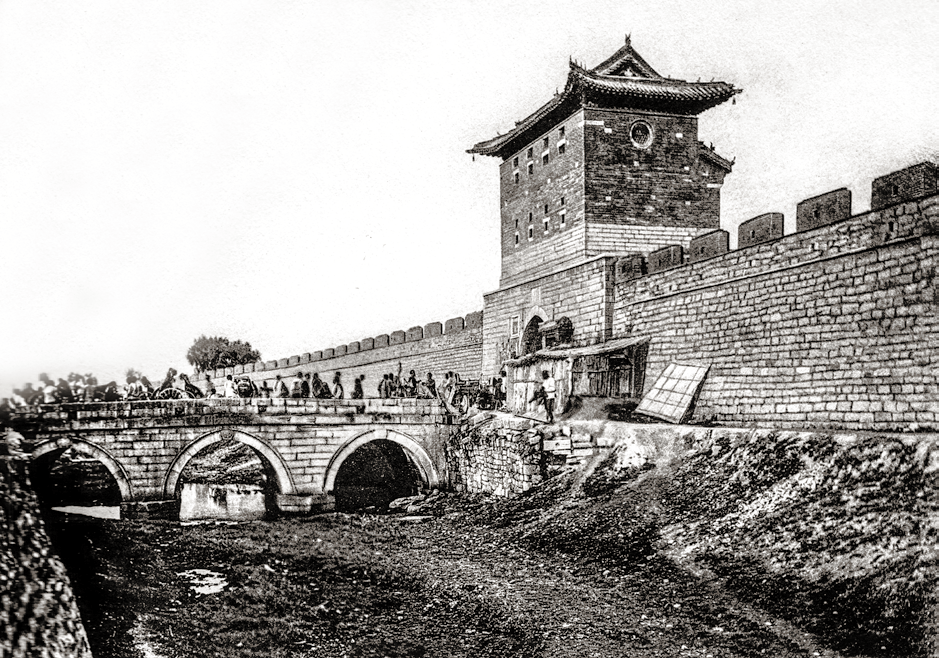

中国城池贴近地面的特点同样适用于城内建筑,并且常常引人注目。

从城墙向内眺望,远远望见低矮的房屋、有规律的屋顶与花园、开阔的平地宛如汪洋一般铺展开来,偶尔有高楼矗立其间,唯独城墙上方的一群高耸建筑最是引人注目。

北京城显然算是仅有的例外,皇城内高耸而恢弘的宫殿群使整座城池看起来充满了活力。位于多山地带城池的城墙或沿山而设,或将山地纳入城内,无论起伏的地面和丘陵,还是高山与低谷,目光所及之处均是风景如画。

尽管有着严格的构造比例,墙身和城门的雄伟轮廓却经过中国人的一系列设计而显得格外生动与活泼。

形形色色的门建筑背后显然蕴含着中国人重要的价值观,其内容与在建筑群外构筑围墙的理念密不可分。

围墙将墙内区域划分为独立的个体而隔离于外界,如此一来,通往内部的入口便相当于进入封闭世界的门户而得以突显。

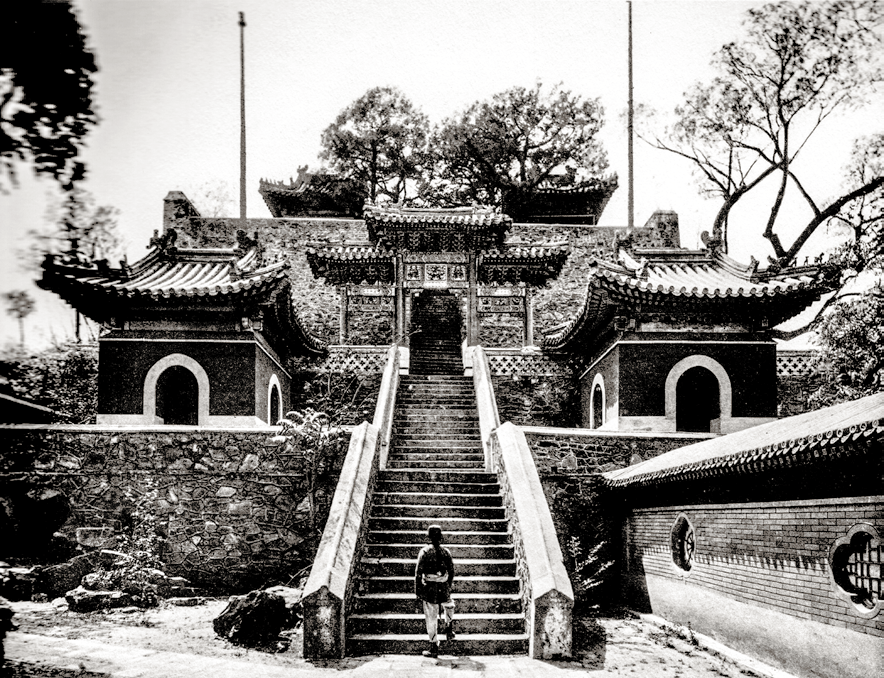

因此,在诸如皇宫、皇陵、规模上乘的寺庙或皇家园林等宏大的建筑群中,往往接连设置多重大门,并且有规划地形成等级差异,从而在抵达内部气派非凡或神圣至极的景象前,实现层层递进的效果。

▲山东泰安府(泰山)的南天门。此处直接通往泰山顶峰

若是为古老的中国文化、佛教,甚至儒家文化而建的大型祠庙,则会在类似的格局上另外再添三座大门,分别设立于中央方形场地的四个方位上,作为对现实和精神世界的再现。