专家观点

杨志刚:东馆雏形初具,一座馆与一座城

摘要: 2016年年底,上海博物馆馆长杨志刚接受澎湃新闻专访第一次畅谈筹备中的上海博物馆东馆。彼时的东馆还只有一个概念构想和正在描绘的蓝图。五年多过去了,上博东馆已初具雏形,正在土建的最后冲刺。在上博建馆70周年和东馆开馆倒计时之际,杨志刚近日在规划中的东馆五楼的“江南园林”室外展区接受了澎湃新闻专访,谈东馆建设,也谈建馆七十周年和宝贵的上博 ...

2016年年底,上海博物馆馆长杨志刚接受澎湃新闻专访第一次畅谈筹备中的上海博物馆东馆。彼时的东馆还只有一个概念构想和正在描绘的蓝图。五年多过去了,上博东馆已初具雏形,正在土建的最后冲刺。

在上博建馆70周年和东馆开馆倒计时之际,杨志刚近日在规划中的东馆五楼的“江南园林”室外展区接受了澎湃新闻专访,谈东馆建设,也谈建馆七十周年和宝贵的上博精神。杨志刚提到,上博70年也是上海文博事业取得辉煌业绩的70年,体现了 “一座馆与一座城”的关系。

记得6年前,上海博物馆馆长杨志刚接受澎湃新闻专访时第一次畅谈筹备中的上海博物馆东馆,彼时的东馆还只有一个概念构想和正在描绘的蓝图。澎湃新闻记者依着杨志刚的描述,找到东馆的选址地浦东花木10号地块,见到的是一片被高低错落的绿树和芦苇环绕的空地。

阳光和煦的3月上旬,上海刚刚入春,澎湃新闻记者从丁香路上虚掩着的1号口进入到上博东馆工地,在杨志刚的带领下,对东馆进行一番初探。

建设中的上博东馆建筑整体呈矩形体块,造型简洁挺拔,整体色调呈显目的白色。探馆当天,工人们正进行石材幕墙的施工,这一步骤相当于给东馆建筑的外立面包裹上最后一层外衣,建筑的整体造型已呼之欲出。“你们现在见到的外立面石材是用巴西进口的花岗岩,跟我们原先向外界公布的‘大理石表皮’有变化。”杨志刚说,考虑到花岗岩是最结实、牢度最强的一种石材料,同时这种巴西白麻又兼顾美观要求,“它有一些天然的纹理,跟中国山水画的朦胧意境相呼应。”

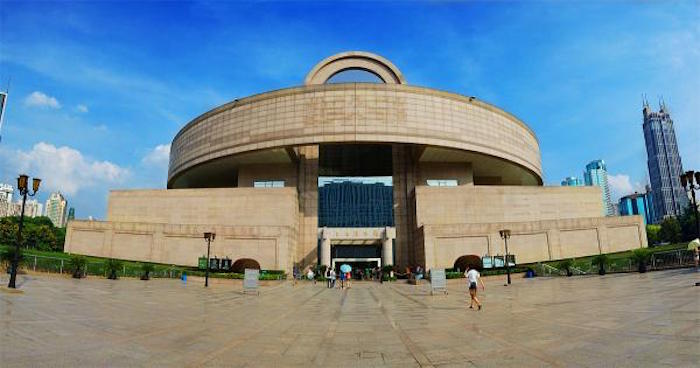

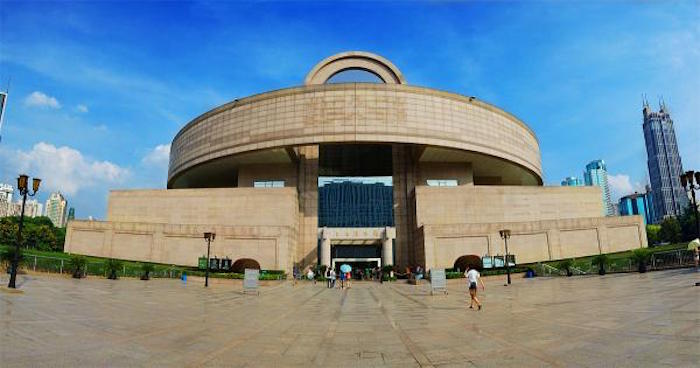

20多年前,上海博物馆选址人民广场建造新馆,先进的理念几乎开创了一个时代的博物馆建设风潮,上博东馆与本馆馆舍相比,既有继承,又有创新。比如上博人民广场馆舍在建筑造型方面的突出特点是方体基座与圆形出挑相结合,具有中国“天圆地方”的寓意。东馆的建筑主体呈矩形体块,其中又嵌入圆形的旋转坡道,也体现出一种方和圆的结合。

所谓开放,体现在物理空间上的开放度,比如建筑的东西南北4个面都设置了一定高度的玻璃幕墙或畅开式空间与外界联通,包括一楼连廊区域顶部是一个180平方米的椭圆形玻璃幕墙穹顶,40米高的大厅顶部是680平方米的玻璃穹顶,阳光、自然光可以从四面八方透到空间内部,观众进入博物馆,不再只是一个封闭空间,而可以眺望城市景观,跟城市和现代生活产生交流与共鸣。

站在五楼露台向东边眺望,近处是从三楼向五楼屋顶延伸的露天环形旋转坡道,远处隔着一条丁香路就是上海科技馆。作为三楼通向五楼的休闲步道,这一巨型的旋转坡道很有可能会成为上海新晋网红打卡点。

“博物馆的功能应该是复合的,这就要求在建筑的布局、空间的营造里把它们充分考虑进去,博物馆应该是观众喜欢来且经常愿意来的。”

在东馆建成投入使用后,曾经发生在上博布展时需要拆门搬运大体量文物的情形将成为历史。据杨志刚透露,以后运输文物的集装箱卡车可以直接开到东馆里面,大大提高了文物运输的安全性。同时东馆还设有员工、文物专用通道。“本馆建造年代比较早,有些时候文物和员工、观众通道是混在一起的,需要在晚上运输文物,以后东馆都可以同步进行。”

在即将建成的博物馆五楼室外展区,杨志刚指着西面几幢大楼向记者介绍,“这里其实和金融区也是比邻的,以后的生态会非常有趣,行政、文化、艺术、金融呈现一种高度交织融合的状态。不知道将有多少奇妙的碰撞会在这里发生,应该说它是城市文化的引擎,是可以激发创新活力的地方。”

上博是面向世界也是世界面向我们的窗口

澎湃新闻:记得六年前,上博对外公布建造东馆的消息,杨馆长第一次接受我们专访详说东馆规划。那次访谈中您提到上海博物馆启动了名为window的计划,包含六个关键词,体现上博东馆规划中的一些理念与价值取向,比如说要打造智慧博物馆、注重互动性、要拓新、多样、开放和面向世界。随着博物馆具体建设工作的推进,原先的构想有没有发生调整或改变?具体这些构想是如何在东馆落地的?

杨志刚:我们对于博物馆的价值理念肯定是一如既往的,比如说“智慧博物馆”,上海市已经把数字化转型提高到一个发展战略的高度,现在又兴起对“元宇宙”的探索,我们的“智慧博物馆”建设也就得到了前所未有的支撑,现在的具体目标是:建立相关标准,大力推动藏品资源数字化采集和加工,打造功能更加先进完善的藏品管理平台,实现数据在文物保护、研究、展示、传播、教育中的应用支撑;以打造世界顶级的中国古代艺术博物馆为目标,形成适合于上海博物馆的馆藏数字资源开放机制,建立面向公众的数字资源库,利用官方网站、官方微博、微信等数字信息及展示平台,供公众分享利用;充分利用虚拟现实、物联网、云计算、大数据和移动互联网等现代信息技术,努力打造智慧服务型博物馆,将数字技术充分运用于票务管理、观众数据采集与分析、移动导览服务、网上虚拟博物馆、数字文创等业务中;进一步提升数字化管理水平,建设集综合办公、文物管理、课题研究等在内的一站式博物馆管理平台。

在上博建馆70周年和东馆开馆倒计时之际,杨志刚近日在规划中的东馆五楼的“江南园林”室外展区接受了澎湃新闻专访,谈东馆建设,也谈建馆七十周年和宝贵的上博精神。杨志刚提到,上博70年也是上海文博事业取得辉煌业绩的70年,体现了 “一座馆与一座城”的关系。

记得6年前,上海博物馆馆长杨志刚接受澎湃新闻专访时第一次畅谈筹备中的上海博物馆东馆,彼时的东馆还只有一个概念构想和正在描绘的蓝图。澎湃新闻记者依着杨志刚的描述,找到东馆的选址地浦东花木10号地块,见到的是一片被高低错落的绿树和芦苇环绕的空地。

上海博物馆东馆选址浦东花木10号地块,这大概是上海中心城区体量比较大的、又比较完整的最后的一块地了。 澎湃新闻记者 贾茹 图(拍摄于2016年)

2022年3月,正在施工的上海博物馆东馆。 澎湃新闻摄

经过五年多的寒来暑往,从工程奠基,到主体钢结构封顶,到土建冲刺……中间历经数次疫情的封锁与重启,东馆已初具雏形。阳光和煦的3月上旬,上海刚刚入春,澎湃新闻记者从丁香路上虚掩着的1号口进入到上博东馆工地,在杨志刚的带领下,对东馆进行一番初探。

视频:馆长导览,初探上海博物馆东馆建筑面貌。 编辑 陆林汉(04:26)

“当下我们的土建在做最后的冲刺 ,希望上半年能够完成基建及验收,所以时间非常紧。”从东馆开建以来,平日在浦西办公的杨志刚一般每周会来一次工地,如果赶上开会,则会来得更频繁,他笑称自己来工地一是为了看工期进展,二是看施工质量,三也要关注工人们的施工状态。建设中的上博东馆建筑整体呈矩形体块,造型简洁挺拔,整体色调呈显目的白色。探馆当天,工人们正进行石材幕墙的施工,这一步骤相当于给东馆建筑的外立面包裹上最后一层外衣,建筑的整体造型已呼之欲出。“你们现在见到的外立面石材是用巴西进口的花岗岩,跟我们原先向外界公布的‘大理石表皮’有变化。”杨志刚说,考虑到花岗岩是最结实、牢度最强的一种石材料,同时这种巴西白麻又兼顾美观要求,“它有一些天然的纹理,跟中国山水画的朦胧意境相呼应。”

正在施工的上博东馆外立面。澎湃新闻摄

上博东馆外立面的设计中,曲线象征海洋,平整象征陆地,体现“海陆交汇”的概念

“外立面既有弯曲的反弧状,也有平面,象征着陆地和海洋,暗合上海这座城市‘海陆交汇’的地理位置,也象征上海的文化品格。”杨馆长形容,建筑最后呈现的整体风格既追求上海城市精神里的大气谦和,同时又强调它要有相当的艺术性。20多年前,上海博物馆选址人民广场建造新馆,先进的理念几乎开创了一个时代的博物馆建设风潮,上博东馆与本馆馆舍相比,既有继承,又有创新。比如上博人民广场馆舍在建筑造型方面的突出特点是方体基座与圆形出挑相结合,具有中国“天圆地方”的寓意。东馆的建筑主体呈矩形体块,其中又嵌入圆形的旋转坡道,也体现出一种方和圆的结合。

上博东馆的四个面具有不同的开放性与公共空间设计

上海博物馆人民广场馆舍

同时杨志刚也用“开放”“共享”“复合”三个词汇概括了东馆在建筑布局和空间营造方面的特色与亮点。所谓开放,体现在物理空间上的开放度,比如建筑的东西南北4个面都设置了一定高度的玻璃幕墙或畅开式空间与外界联通,包括一楼连廊区域顶部是一个180平方米的椭圆形玻璃幕墙穹顶,40米高的大厅顶部是680平方米的玻璃穹顶,阳光、自然光可以从四面八方透到空间内部,观众进入博物馆,不再只是一个封闭空间,而可以眺望城市景观,跟城市和现代生活产生交流与共鸣。

正在施工的上博东馆椭圆形玻璃幕墙穹顶。澎湃新闻摄

正在施工的上博东馆一楼大厅。澎湃新闻摄

在杨志刚的描述中,五楼占地数千平方米的露天区域同样是一处令人期待的空间,那里复仿了一组江南园林建筑,也是室内展厅在室外的延伸,体现博物馆空间上的开放性。“我们的观众从4楼的展厅看完江南文化主题展,可以踱步到五楼,这里会借助叠山理水的手法,呈现江南的园林艺术。”“园林中搭建有亭台楼阁,以后博物馆奇妙夜的活动也可以在这里举行。”站在五楼露台向东边眺望,近处是从三楼向五楼屋顶延伸的露天环形旋转坡道,远处隔着一条丁香路就是上海科技馆。作为三楼通向五楼的休闲步道,这一巨型的旋转坡道很有可能会成为上海新晋网红打卡点。

正在施工的上博东馆的五楼露天区域。澎湃新闻摄

正在施工的上博东馆旋转坡道。澎湃新闻摄

“两年前我去医院看病,大夫看我病历卡上的单位写着上海博物馆,他就跟我讲‘第一次谈朋友的地方就在你们上博啊。’” 杨志刚说,“以后观众来上博,除了看展览,将会有更多体验在博物馆的空间里实现,休闲、社交、餐饮……”“博物馆的功能应该是复合的,这就要求在建筑的布局、空间的营造里把它们充分考虑进去,博物馆应该是观众喜欢来且经常愿意来的。”

在东馆建成投入使用后,曾经发生在上博布展时需要拆门搬运大体量文物的情形将成为历史。据杨志刚透露,以后运输文物的集装箱卡车可以直接开到东馆里面,大大提高了文物运输的安全性。同时东馆还设有员工、文物专用通道。“本馆建造年代比较早,有些时候文物和员工、观众通道是混在一起的,需要在晚上运输文物,以后东馆都可以同步进行。”

正在施工的上博东馆轻阅读长廊。澎湃新闻摄

从轻阅读长廊窗外可以看到的城市风貌。澎湃新闻摄

今年恰逢上博建馆七十周年。上博人民广场新馆开放20多年来,在成为重要的城市文化窗口的同时,改变了人民广场这一特定区域的精神气质。根据规划,上博东馆所在的浦东花木地块将打造为花木文化行政中心,这是一个新的文化集聚地。在即将建成的博物馆五楼室外展区,杨志刚指着西面几幢大楼向记者介绍,“这里其实和金融区也是比邻的,以后的生态会非常有趣,行政、文化、艺术、金融呈现一种高度交织融合的状态。不知道将有多少奇妙的碰撞会在这里发生,应该说它是城市文化的引擎,是可以激发创新活力的地方。”

上海博物馆馆长杨志刚。 澎湃新闻记者 贾茹 图

专访|上海博物馆馆长杨志刚上博是面向世界也是世界面向我们的窗口

澎湃新闻:记得六年前,上博对外公布建造东馆的消息,杨馆长第一次接受我们专访详说东馆规划。那次访谈中您提到上海博物馆启动了名为window的计划,包含六个关键词,体现上博东馆规划中的一些理念与价值取向,比如说要打造智慧博物馆、注重互动性、要拓新、多样、开放和面向世界。随着博物馆具体建设工作的推进,原先的构想有没有发生调整或改变?具体这些构想是如何在东馆落地的?

杨志刚:我们对于博物馆的价值理念肯定是一如既往的,比如说“智慧博物馆”,上海市已经把数字化转型提高到一个发展战略的高度,现在又兴起对“元宇宙”的探索,我们的“智慧博物馆”建设也就得到了前所未有的支撑,现在的具体目标是:建立相关标准,大力推动藏品资源数字化采集和加工,打造功能更加先进完善的藏品管理平台,实现数据在文物保护、研究、展示、传播、教育中的应用支撑;以打造世界顶级的中国古代艺术博物馆为目标,形成适合于上海博物馆的馆藏数字资源开放机制,建立面向公众的数字资源库,利用官方网站、官方微博、微信等数字信息及展示平台,供公众分享利用;充分利用虚拟现实、物联网、云计算、大数据和移动互联网等现代信息技术,努力打造智慧服务型博物馆,将数字技术充分运用于票务管理、观众数据采集与分析、移动导览服务、网上虚拟博物馆、数字文创等业务中;进一步提升数字化管理水平,建设集综合办公、文物管理、课题研究等在内的一站式博物馆管理平台。

杨志刚在上博东馆施工现场

杨志刚在上博东馆施工现场

澎湃新闻:建立面向公众的数字资源库,这是当前公众非常关注的话题,国内外已经有许多博物都在推进藏品数字化,陆续向公众开放馆藏数位资源,比如美国的史密森尼学会、法国巴黎市博物馆联盟,还有故宫博物院和台北故宫博物院等,上博会在这方面做哪些尝试和探索么?