交河故城

再论交河沟西、沟北墓地——兼谈吐鲁番地区战国至西汉墓葬

再论交河沟西、沟北墓地

——兼谈吐鲁番地区战国至西汉墓葬

刘翔

再论交河沟西、沟北墓地

——兼谈吐鲁番地区战国至西汉墓葬

刘翔

摘要:吐鲁番交河沟西、沟北墓地一直以来都是学术界关注的热点问题之一,直至今日,交河沟西、沟北墓地的族属仍然是一个未解之谜。该文尝试从沟西、沟北墓地的墓地排列、葬式葬俗、随葬品组合等方面入手,通过将沟西、沟北墓地与同时期其他墓地比较,对沟西、沟北墓地的族属进行讨论。此外,我们还将借助ArcGis系统,通过对墓葬密度、资源域等内容进行分析,综合研究姑师(车师)时期吐鲁番地区考古学文化面貌。

关键词:姑师 匈奴 地理信息系统 文化因素

吐鲁番交河沟西墓地与沟北墓地分别于1996年、1994年进行发掘。沟西墓地共发掘墓葬23座,其中竖穴土坑墓15座,偏室墓8座[1];沟北墓地共发掘墓葬28座,竖穴土坑墓23座,偏室墓5座,此外还发掘殉马坑55座[2]。

很多研究都在讨论这两处墓地的族属问题,通过梳理不难发现,族属无外乎三种可能:匈奴[3]、车师[4]、月氏[5]。《史记·大宛列传》、《汉书·西域传》中记载,该地区早期属于姑师领地;姑师国灭被分车师前后国及山北六国,交河城成为车师前国都城;月氏西迁过程中也有可能在此地停留;其后匈奴势力兴起,很长一段时间都在与汉争夺车师之地。那么,重新解剖、分析沟西与沟北墓地,就成为解决族属问题的必要之举。

图一、 交河故城、沟西、沟北墓地位置示意图

一、 沟西与沟北墓地解剖与分析

沟西墓地发掘了JⅥ12与JⅦ16两区,前者发掘墓葬数量较多,出土随葬品种类丰富,墓地形制布局明确,故我们将从此区着手。

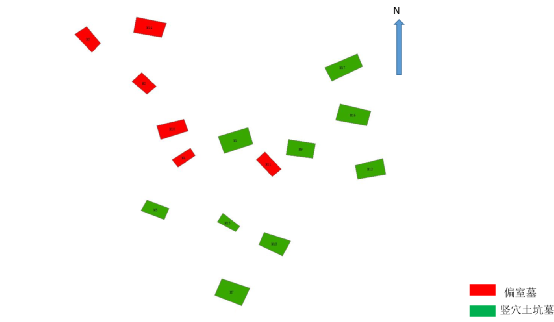

图二、交河沟西墓地了JⅥ12区墓葬分布图

我们将该墓地的平面布局图(图二)进行处理后(图三),会发现一个非常明显的规律:偏室墓分布基本沿着西北-东南方向分布于该墓地西北部;竖穴土坑墓分布沿东北-西南方向分布于该该墓地东南部,两者之间的分布类似于“T“形。偏室墓与土坑墓之间分区域埋葬,说明该墓地可能分两次使用。后文我们将对土坑墓与偏室墓出土的随葬品及其器物组合对这两类不同形制的墓葬进行详细比较。

图三、交河沟西墓地JⅥ12区墓葬平面图

竖穴土坑墓

随葬品

偏室墓

随葬品

M1

1罐,1铜镜残片,1金项饰,1金戒指,1镶金绿松石饰件,1石珠,1穿孔蚌饰

M2

1陶片,1残铁牌

M5

2铁环,2铁器,1铜环,3五铢

M3

无

M7

2罐,1盆,1钵,3骨器

M4

1罐,1盆,1瓮

M8

3盆,1瓮,1罐,1器底,1器耳

M6

无

M9

1罐,1钵,1杯

M10

无

M12

3盆,4五铢

M11

1陶盆,1木盆

M13

1釜,2盆

M14

1钵

M15

2铁箭镞

M16

2罐,1盆,2金箔片,3金饰牌,2铁镞,4铁刀,6铁器,3铁牌,3五铢,1石珠

M17

1钵

表一、交河沟西墓地JⅥ12区墓葬随葬品表

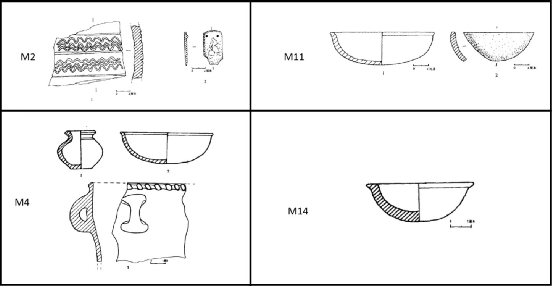

图四、交河沟西墓地JⅥ12区偏室墓出土陶器

根据以上梳理可知,偏室墓出土的陶器数量较少,器型较单一,主要以钵与壶为主。M2出土一块灰陶片,陶片上饰有波浪状刻划纹;M4出土一件轮制灰陶壶。这两件遗物是整个交河沟西墓地JⅥ12区仅有的灰陶,其余陶器皆为夹砂红陶或泥质红陶。M4出土的陶壶,颈部有一圈凸弦纹,与洋海-苏贝希文化最晚一期及察吾乎三号墓地的陶器非常类似,在洋海墓地M29、M47、M76中也皆有发现。此外,M2出土的刻划纹灰陶片与洋海墓地发现的一件流散的灰陶壶装饰纹样基本一致,都是由刻划的波浪纹及弦纹组成,但M2出土的陶片无法判断器型,故无法与这件陶壶进行器型上的比对。M4出土的陶瓮质地为加粗砂红陶,口沿外饰有一道按捺纹。相似的口沿处理技术在洋海III号墓地M3及M24出土的陶器上也能见到。但洋海墓地出土的此类口沿陶器皆为双耳罐或双鋬罐,而沟西墓地出土的则是陶瓮残片。沟西墓地的6座偏室墓中,仅 M2、M4、M11、M14四座墓葬出土随葬品,但随葬品数量非常少,且以陶器为主,因此很难依靠随葬品来对偏室墓进行定年。

图五、

相较之下,竖穴土坑墓出土遗物非常丰富,其中能够作为断年的遗物,包括五铢钱与汉式铜镜。

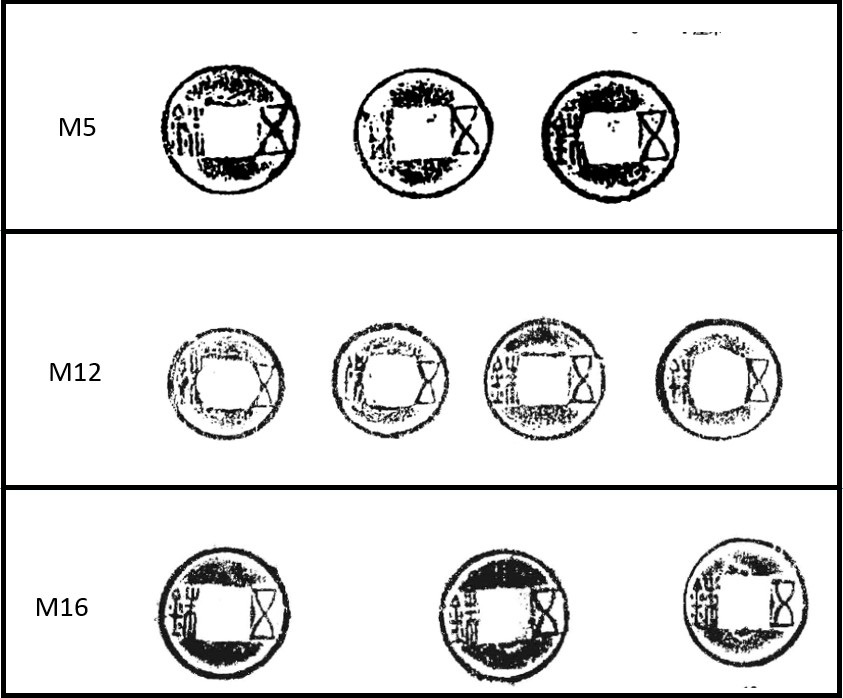

图六、沟西墓地竖穴土坑墓出土五铢钱

根据蒋若是先生《秦汉钱币研究》一书中对五铢的断代研究[6],我们可对该墓地出土的五铢钱年代进行初步判断:M5与M12出土的五枚五铢,依照字形分析,“五”字交笔直股,可能属于武帝时期郡国五铢或三官五铢,年代应在汉武帝元狩五年(公元前118年)之后。M16出土三枚五铢,前两枚与M5、M12出土五铢类似,第三枚“五”字交笔弯曲,上下划出头,可能属于西汉中后期昭帝五铢,年代当在公元前86—前74年。另一件可以断年的器物是M1出土的星云纹铜镜残片。烧沟汉墓第一期出土四面星云镜,此外,大葆台西汉木椁墓出土一面,年代为武帝太始三年(前94年)[7]。所以,该铜镜年代当在公元前94年之后,很可能在宣帝时期。年代问题解决后,我们再来分析出土遗物较多的M1与M16:

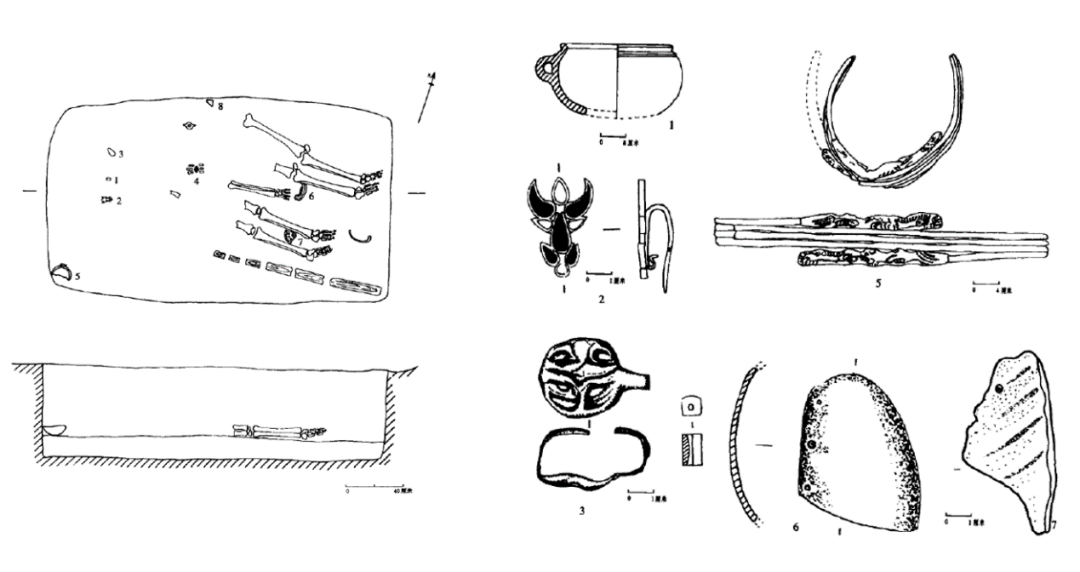

图七、沟西M1及出土器物

根据报告描述,M1墓室长2.6、宽1.42-1.5、深0.75米,墓室底部仅存两具个体的下肢骨及部分上肢骨,其中北侧个体之胫骨、腓骨、脚骨及一侧股骨保存完整,南侧个体仅腓骨、脚骨保存较好,在两个体之间还有一完整的尺骨、桡骨和手骨,所属不明[8]。但是,根据报告上所刊墓葬平面图,我们认为该墓在发掘过程中很可能对墓口判断有误,所以才会出现墓主骨骼与墓壁不平行的情况。此外,墓室底部还发现一道木头的朽痕,该朽痕与墓主下肢骨平行,深入墓葬东壁。我们怀疑,该木痕可能是棺椁的痕迹。

此外,该墓还出土一件金项饰,出土于北侧个体胫骨旁,较完整,系利用金片锻打、焊接而成,色泽鲜亮,由四个半环形中空扁管组合而成。上下两边各打压出一组猫科动物图案,似浅浮雕,长27厘米(图七)。类似的遗物在内蒙古阿鲁柴登同样有出土。阿鲁柴登出土的类似器物,由三条半圆形金条组合而成,在靠近人耳部每条金条两端分别作成虎、盘角羊、马的形状,每条长30厘米。阿鲁柴登这件金饰品,属于冠饰,还有与之配套使用的冠顶装饰。田广金、郭素新两位先生认为此冠饰,很可能属于匈奴某一个部落王[9]。而交河沟西出土的金饰,很可能并不是该墓地发掘报告中描述的金项饰,而是与阿鲁柴登相似的金冠饰(图八)。

图八、 沟西墓地出土金冠饰及阿鲁柴登墓地出土金冠饰

M16墓口平面呈长方形,长2.4、宽1.4、深1.7米,仰身直肢葬,头向西,头侧放置陶器。该墓中出土的陶器非常有特点,两件陶器表面都有贴塑的连弧纹。除该墓之外,M17同样出土一件连弧纹陶钵。这种连弧纹陶器在楼兰平台墓地MA7、阜康臭煤沟M11及奇台县水磨河墓地均有发现[10]。此外,在外蒙古匈奴墓地,例如德尔利格墓地、诺彦乌拉墓地、额金河I号墓地等,出土的青铜鍑和陶罐上也有此类连弧纹[11](图九、图十)。

图九、

1-2. 交河沟西墓地出土连弧纹陶器 3. 楼兰平台墓地MA7出土连弧纹陶器 4. 阜康臭煤沟M11出土连弧纹陶器 5. 奇台县水磨河墓地出土连弧纹陶器

根据《史记·大宛列传》记:“楼兰、姑师邑有城郭,临盐泽。”《汉书·西域传》载:“及破姑师,未尽殄,分以为车师前后王及山北六国。”从这两条文献可推断,姑师人早先生活在罗布泊沿岸,与楼兰毗邻,后来分裂后一部分成为车师前国,生活在吐鲁番一带;一部分成为车师后国及山北六国,生活在天山以北昌吉至巴里坤之间。连弧纹陶器在楼兰平台墓地、交河沟西墓地、阜康臭煤沟墓地及奇台水磨河墓地的发现,恰好勾勒出了姑师人迁徙及分裂的全过程,也从侧面表明连弧纹装饰的陶器是姑师(车师)人的典型器物。

图九、 新疆及蒙古出土连弧纹器物

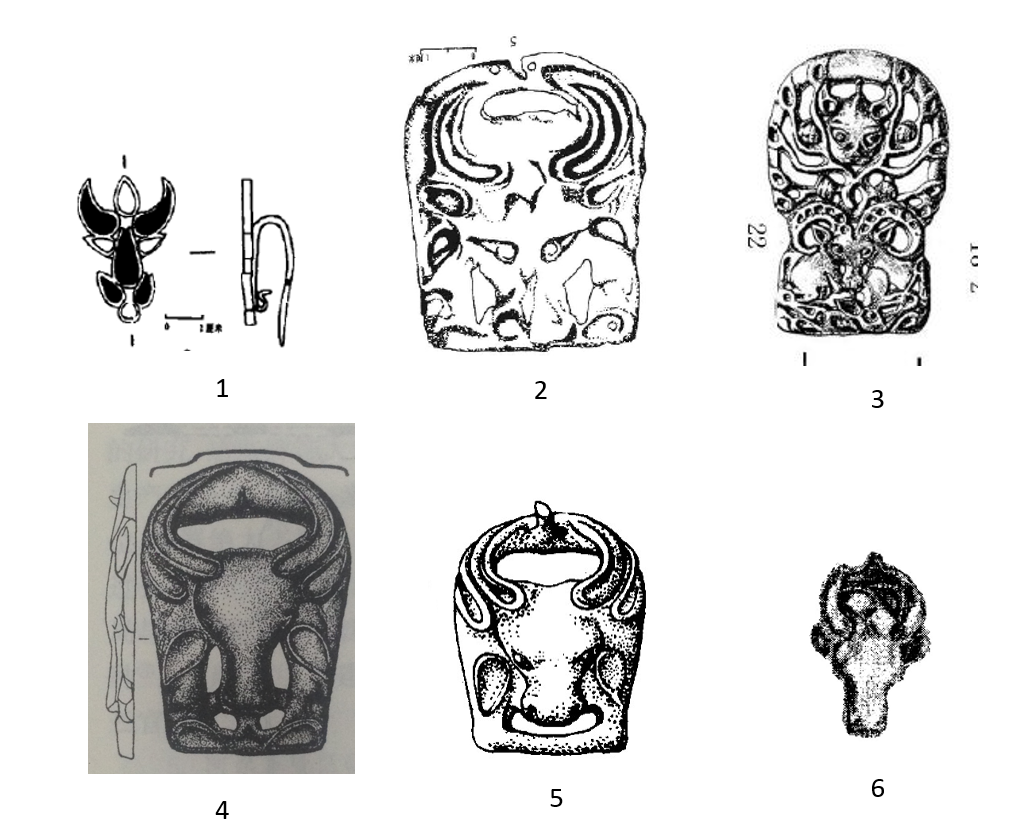

交河M1中出土的牛头形金饰牌(图七),在鄂尔多斯、蒙古地区匈奴墓中皆有出土,只是形制略有差异。M16出土的牛头形饰牌非常写实(图十、1),M1出土的饰牌则是有水滴形要素构成的风格化牛头形象(图十、2)。贝加尔湖查干湖顺墓地出土的饰牌与鄂尔多斯出土饰牌如出一辙(图十、4、5),很可能产于同一地区。德列斯图伊墓地出土的牛头形饰牌造型则相对复杂,铸造难度更大。

图十、

此外,该墓中还出土一件对兽形饰牌,报告中描述,该饰牌上端圆弧部分为俯首而卧的两匹马,头均向外侧,耳朵竖起,身上各立有一勾喙的禽,长4、宽3.4厘米。与之图像相似的器物在西沟畔M3中出土[12],该饰牌正面饰有对卧的怪兽状图案,屈肢前伸,嘴弯曲,头上有环状角布于环的两侧。根据田广金、郭素新的研究,西沟畔M3的族属应该是匈奴[13]。

图十一、 对兽形饰牌

M16中出土的三枚五铢中,其中一枚属于西汉中后期昭帝五铢,所以M16的年代当在昭宣时期。

通过分析沟西墓地,我们发现,沟西墓地分为竖穴土坑墓与偏室墓两类遗存。竖穴土坑墓随葬品更加丰富,富裕程度或是等级高于偏室墓。交河沟西M1、M16两座墓葬与漠北匈奴墓葬有大量的相似因素:

沟北一号台地南隔沟壑与交河故城相望,相距百米左右。墓葬集中分布于台地中部和南部,墓葬有两种类型,一种是土坑竖穴偏室墓,共5座;一种是竖穴土坑墓,共23座;殉马坑55座。此外还开掘一条探沟,探沟墓葬共27座,其中7座偏室墓,20座竖穴土坑墓。

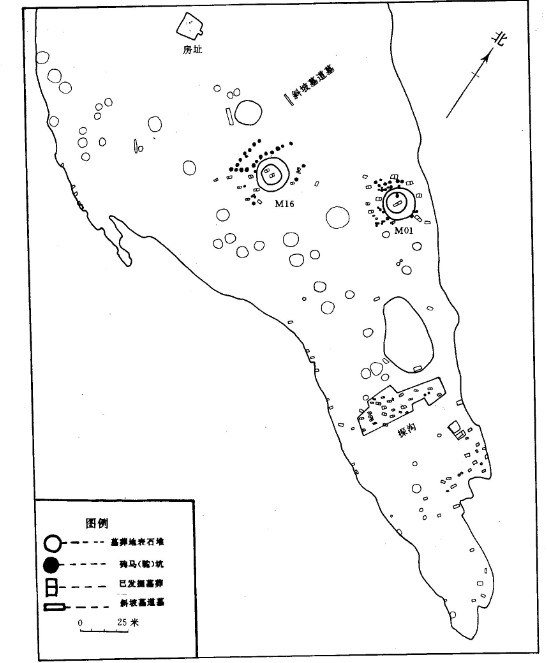

图十二、交河沟北墓地分布图

交河沟北墓地带石封堆的墓葬为M1和M16,封堆下有土坯围墙,周围有附葬墓及殉马坑。M1附葬墓除一座偏室墓外,皆为竖穴土坑墓;M16附葬墓中,同样只有一座偏室墓。带石封堆的偏室墓出土随葬品较丰富,无封堆偏室墓随葬品则较贫乏。

图十三、 沟北墓地与洋海—苏贝希第五阶段遗存陶器比较

交河沟北墓地的陶器除了M16及其附葬墓M16mb出土两件彩陶器外,其余以素面夹砂红陶为主,我们将腹耳罐、双耳罐、单耳直筒杯、单耳壶这几样器物与苏贝希一号墓地出土的陶器比较,形制、陶质、陶色都非常相似(图十三)。此外,交河沟北出土的木人偶、单环铜马衔在苏贝希三号墓地中同样出土(图十四),形制类似。苏贝希一号墓地与三号墓地属于洋海—苏贝希第五阶段,所以,交河沟北墓地年代应与洋海—苏贝希第五阶段相当。

图十四、沟北墓地与洋海—苏贝希第五阶段遗物比较

交河沟西墓地出土8枚五铢钱及1件星云镜残片,沟北墓地并无此类遗物出土。沟北墓地虽然也出土铜镜,但样式皆为带柄镜,与汉式铜镜区别较大。另一方面,沟北墓地出土两件彩陶罐,与洋海—苏贝希第三阶段彩陶罐类似,所以我们推断,交河沟北墓葬年代较沟西墓葬年代较早,沟西墓地汉式文化因素更多。

交河沟西、沟北墓地之间文化面貌差异较大。沟北墓地M1、M16两座大墓皆有石封堆,封堆直径超过25米;沟北墓地共发掘墓葬27座,只有包括M1、M16在内的7座偏室墓,其余20座墓葬皆为竖穴土坑墓,偏室墓占比为25.9%;除了M1、M16外,其余偏室墓随葬品丰富程度不如竖穴土坑墓。沟西墓地地表则无任何标志,一共发掘墓葬17座,其中竖穴土坑墓10座,偏室墓7座,偏室墓占比41%;竖穴土坑墓随葬品丰富程度明显高于偏室墓。

不论是沟西墓地还是沟北墓地,竖穴土坑墓数量都多于偏室墓,且竖穴土坑墓随葬品数量及种类也都远高于偏室墓。但受限于偏室墓中随葬品并不能进行准确的定年,根据墓中出土的陶器分析,竖穴土坑墓与偏室墓年代差距不大,竖穴土坑墓的等级高于偏室墓。

洋海墓地中一号台地共发掘218座墓葬,皆为竖穴土坑墓;二号台地共发掘墓葬223座,竖穴土坑墓218座,偏室墓5座,偏室墓占比2.2%;三号台地共发掘墓葬80座,竖穴土坑墓25座,偏室墓52座,偏室墓占比65%。由此我们可以判断,吐鲁番地区青铜时代墓葬皆为竖穴土坑墓,铁器时代开始出现偏室墓,偏室墓数量逐渐增加。

文章开篇我们已经讲明,交河沟西、沟北墓地的族属无外乎月氏、匈奴、车师三种可能,月氏、车师墓葬形制、随葬品组合到目前为止还无定论,相反,匈奴墓葬不论是发掘数量还是形制结构已经比较清楚,所以根据漠北地区出土匈奴墓的葬俗葬仪[14],我们将沟西、沟北墓地中的匈奴墓葬因素列出:

匈奴墓葬要素

沟西M1、M16

沟北M1、M16

封堆车

?

√

竖穴土坑

√

木椁或石椁

?

仰身直肢

√

√

北首葬

√

殉人

?

?

殉牲

?

√

扰乱葬

√

√

波折纹陶器

√

三翼箭镞

√

马镳、马衔

√

动物纹带扣

√

√

“毁器”铜镜

√

动物纹金器

√

√

五铢

√

“水滴纹”饰件

√

表二、 交河沟西、沟北墓葬匈奴文化因素分析

由此可见,交河沟西、沟北墓地都有大量匈奴文化因素。但从墓上封堆、头向、殉牲等重要匈奴墓葬典型标志来看,沟北墓地更具匈奴文化色彩。然而,根据史书记载,车师一直以来都受到匈奴钳制,不能排除车师墓葬中渗入大量匈奴文化因素。因此,判断沟西、沟北墓葬文化族属,还需将吐鲁番地区发现的战国—汉代墓葬进行整理,从宏观把握。

二、 利用ArcGis对吐鲁番地区战国—西汉时期墓葬分析

我们对吐鲁番地区墓葬的统计和整理,主要依据《全国第三次文物普查·吐鲁番卷》[15]及《中国文物地图集·新疆卷》[16],包括12处墓地及两座古城(交河故城、高昌古城),统计资料如下表(表三):

表三、 吐鲁番地区战国—汉代墓葬及古城

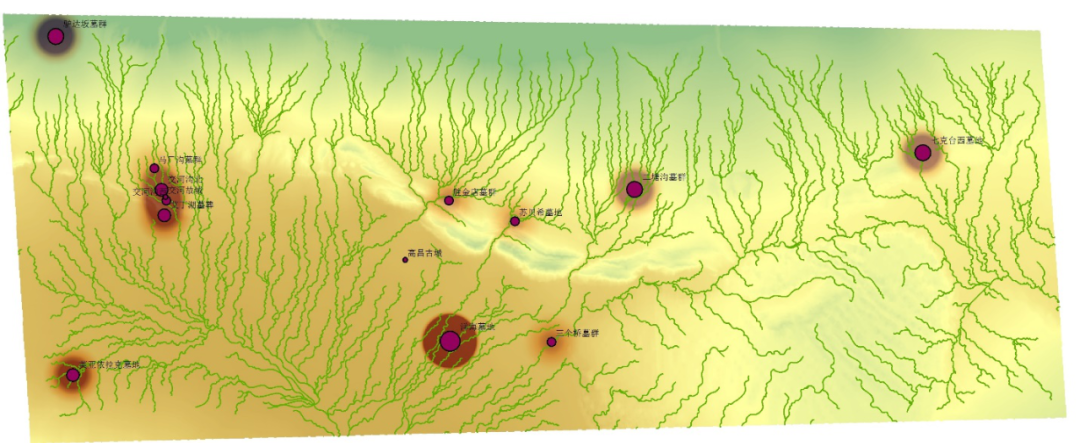

我们利用ArcGis中的水文分析模块,模拟出该地区古代河流的走向。很多古代河流现在已经干涸,但河床仍然能在地表可以辨出。然而,我们仍然要指出的是,该图中的河流是根据吐鲁番地区DEM图模拟出的,所以很多河流很可能现实中并不存在,只是一些地势较低的谷地。除了模拟出的河流外,我们根据墓地中墓葬数量的多少,用不同大小的图标将墓地标在图中(图十五),从中看出吐鲁番地区的墓葬大多分布于地势较高的地方。

图十五、 吐鲁番地区战国—汉代墓葬及古城

通过ArcGis中距离分析模块,我们可以计算出墓葬至河流1000米以内的情况。除了驴达坂艾丁湖墓地之外,所有的墓地至河流的距离都在1000米之内,多集中在100-300米之间。所以,墓地靠近河流分布是吐鲁番地区青铜时代-铁器时代墓葬的又一特征。

表四、 吐鲁番地区战国—汉代墓葬至河流距离

利用ArcGis中密度分析模块,我们可以将吐鲁番地区墓地中墓葬的密度进行分析,得到下图:

图十六、吐鲁番地区战国—汉代墓葬分布密度图

该密度图中,颜色越深、范围越大表示该墓地的容量及密度较大。从该图中我们可以明显地看出,吐鲁番地区青铜时代-铁器时代墓地集中分布于四个区域:1.以洋海墓地为中心的火焰山以南区域;2.火焰山以北的沟口附近;3.交河故城周围地区;4.北部山区地带。

火焰山南北两边的墓地葬式葬俗及随葬品组合等内容差异不大,可以统归为洋海-苏贝希文化。北部山区地带墓葬则与火焰山南北区域墓葬差异较大,两者可能在西汉时期分属不同族属,地理环境的差异导致两者之间经济形态相区别,在葬式葬俗及随葬品组合上都可体现。交河故城周边的沟西及沟北墓地情况相对复杂,不但有类似洋海墓地的文化因素存在,同时也包含北部山区地带墓葬的文化因素。

我们再进一步对这些墓葬地点的资源域分配进行分析,我们设定的最大移动距离是10000米。即考虑地形与河流的影响,某个地点人群10000米活动半径及其能够获取的资源(图十七)。

图十七、 10000米最大活动距离资源域范围

从10000米活动范围来看,吐鲁番地区战国—汉代的墓葬与我们上述分区基本符合。其中洋海墓地为中心周边地区河网密布、地形平坦,资源域范围最大,且洋海墓地墓葬数量远多于其他墓地,一号、二号、三号墓地的发掘表明[17],该墓地延续时间很长,可能与车师文化密切相关。

《史记·大宛列传》中记到:“楼兰、姑师邑有城郭,临盐泽。”“姑师小国耳,当空道,攻劫汉使王恢等尤甚。”

《汉书·西域传》记到:“及破姑师,未尽殄,分以为车师前后王及山北六国。”“车师地肥美,近匈奴。”记载楼兰提到“地沙卤,少田,寄田仰谷旁国。国出玉,多葭苇、柽柳、胡桐、白草。民随率牧逐水草,有驴马,多橐它。”

楼兰、车师毗邻,地理环境类似,所以据此我们可以判断,车师应与楼兰生业方式类似,农业和牧业相结合。此外,《汉书·西域传》中记到“破姑师,分以为车师前后及山北六国。”根据《汉书》中车师前后国及山北六国记载,地域范围南至罗布泊北岸;北至天山北麓,与匈奴接壤;西至乌鲁木齐西;东至巴里坤县。东西直线距离近500公里,南北直线距离近400公里,从地域面积来讲,在西域中应属大国。但是《史记·大宛列传》记姑师“小国,当空道”。这两条记载看似有冲突,实则是可能是因为姑师虽然地域范围较大,但国家组织形态比较松散,王族对部落的的控制相对较弱,王族直接控制区的很可能只是交河城及周边地区。

通常情况下,古代社会对于墓地的设置,一般不会离居址很远,所以,利用墓地所做资源域范围对于研究吐鲁番地区人群的分布就很有意义,我们分别尝试了5000米、7500米及10000米资源域范围分析。根据《史记》记载,姑师人“临盐泽”,以洋海墓地为中心10000米内资源域范围便与文献记载重合。

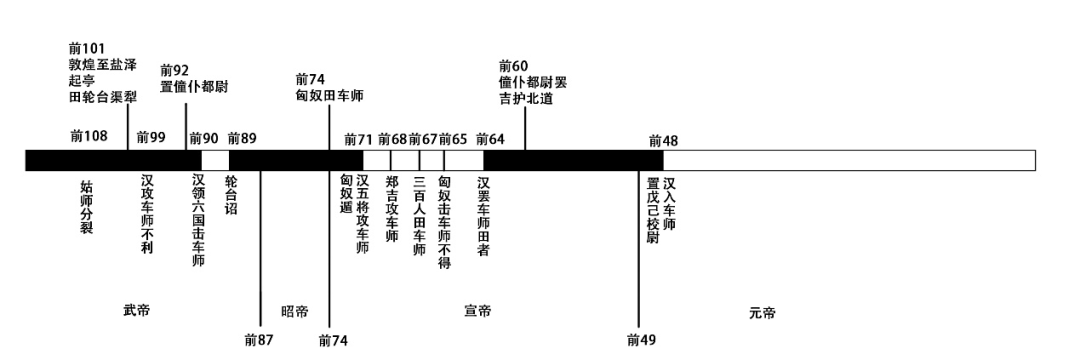

姑师被分国之后,王族成员迁到吐鲁番西,并建立交河故城。所以,沟西与沟北墓地很可能有一部分属于车师人的墓葬。虽然车师前国王治在交河故城,但火焰山南北麓仍然分布着众多车师人的部落,他们仍然保留原先的生活方式。但值得注意的是,匈奴人长期以来都非常重视车师前国的战略意义,与汉朝军队更是五争车师。从我们对《史记·匈奴列传》及《汉书·西域传》等文献梳理情况来看,西汉中后期,匈奴占据车师时间甚至超过汉朝(图十六)。所以,我们不能排除其中一部分墓葬属于匈奴的可能。

图十六、 汉匈争夺车师年表

三、 结语

综上所述,吐鲁番地区自公元前12世纪以来就开始形成自身独特的文化体系,战国晚期至西汉前期,随着北方匈奴势力的兴起,吐鲁番地区葬俗葬仪开始发生变化。虽然我们无法确定交河沟西、沟北墓地具体的族属,但通过将沟西、沟北墓地与洋海墓地、匈奴墓葬对比,发现这两处墓地兼有洋海墓第五阶段文化特征及匈奴墓葬文化因素,因此,可以推断其族属可能是车师或匈奴。

此外,我们还利用ArcGis软件对吐鲁番地区战国-汉代墓葬进行了梳理,结合资源域及密度分析,对姑师(车师)文化的分布及演变进行探索,判断姑师-车师时期,该地区国家组织形态由分散走向集中,姑师(车师)的中心也由东南向西北转移;车师因地理位置“近匈奴”,再加上汉与匈奴之间的“五征车师”,车师文化不可避免地受到匈奴文化的强烈影响。

[1]新疆考古文物研究所《交河沟西——1994-1996年度考古发掘报告》,新疆人民出版社,2001年,第1-3页。

[2] 联合国教科文组织中国代表处等《交河故城——1993、1994年度考古发掘报告》,东方出版社,1998年,第15-45页。

[3] 马健《匈奴葬仪的考古学探索:兼论欧亚草原东部文化交流》,兰州大学出版社,2011年,第206-215页。

[4] 单毅勇《交河故城沟北一号台地墓葬所反映的车师文化》,《西域研究》1996年第2期,第15-22页。

[5] 陈晓露《楼兰考古》,北京大学博士论文,2011年,第12-80页。

林梅村《大月氏人的原始故乡——兼论西域三十六国之形成》,《西域研究》2013年第2期,第90-104页。

[6] 蒋若是《秦汉钱币研究》,中华书局,1997年,第101-114页。

[7] 孔祥星《中国古代铜镜》,文物出版社,1988年,第56-105页。

[8] 新疆考古文物研究所《交河沟西——1994-1996年度考古发掘报告》,新疆人民出版社,2001年,第1-3页。

[9] 田广金、郭素新《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980年第4期,第333-338页。

[10] 侯灿《楼兰城郊古墓群发掘简报》,《文物》1988年第7期,第23-39页;新疆昌吉回族自治州文物局编《丝绸之路天山廊道——新疆昌吉古代遗址与馆藏文物精品》,文物出版社,2004年,第332-338页。

[11] 单月英《匈奴考古学文化研究》,北京大学博士学位论文,2012年,第327页。

[12] 伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队《西沟畔匈奴墓》,《考古》1980年第7期,第1-10页。

[13] 田广金、郭素新《西沟畔匈奴墓反映的诸问题》,《考古》1980年第7期,第13-17页。

[14] 马健《匈奴葬仪的考古学探索:兼论欧亚草原东部文化交流》,兰州大学出版社,2011年,第206-215页。

[15] 新疆维吾尔自治区文物局《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成:吐鲁番地区卷》,科学出版社,2011年。

[16] 国家文物局主编《中国文物地图集·新疆维吾尔族自治区分册》,文物出版社,2012年,第108-113页。

[17] 李肖、吕恩国、张永兵《新疆都善洋海墓地发掘报告》,《考古学报》2011年第1期,第99-150页;新疆文物考古研究所等《鄯善县洋海一号墓地发掘简报》,《新疆文物》2004年第1期,第1-27页。

新疆文物考古研究所等《鄯善县洋海二号墓地发掘简报》,《新疆文物》2004年第1期,第28-49页;新疆文物考古研究所等《鄯善县洋海三号墓地发掘简报》,《新疆文物》2004年第1期,第50-68页。

编者按:本文系印前编辑稿,引用请据原文。刘翔:《再论交河沟西、沟北墓地——兼谈吐鲁番地区战国至西汉墓葬》,《丝绸之路考古》第五辑,科学出版社,2022年1月,页58-73。