深度阅读

杂志精选| 汉魏洛阳城与罗马城的城市空间比较

原作者: 赵云婷 |

来自: 大众考古 |

发布时间:2022-8-5 17:03 |

查看: 2233 | 发布者: Ansanjin |

摘要: 汉魏洛阳城与罗马城的城市空间比较文 图/赵云婷2 世纪的亚欧大陆汉魏洛阳城遗址位于今天洛阳城东、伊洛平原中心。城始建于西周,废弃于唐初,是在西周成周城和西汉洛阳城的基础上扩大发展而来的,作为东汉、三国魏、西晋、北魏的都城长达330 余年。自东汉在洛阳建都后,亚欧大陆陆上丝绸之路的东端起点随之转移到洛阳,罗马城也是此时世界上伟大的城市。在 ...

汉魏洛阳城与罗马城的城市空间比较

文 图/赵云婷

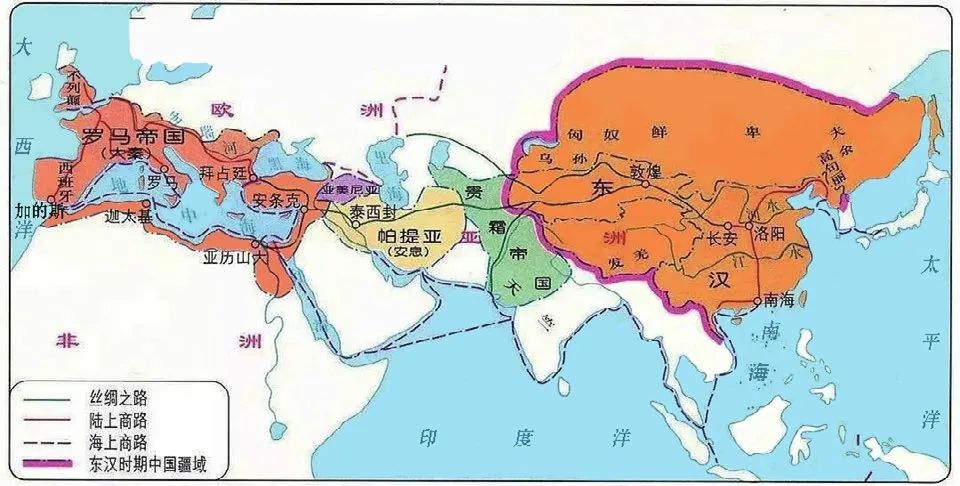

汉魏洛阳城遗址位于今天洛阳城东、伊洛平原中心。城始建于西周,废弃于唐初,是在西周成周城和西汉洛阳城的基础上扩大发展而来的,作为东汉、三国魏、西晋、北魏的都城长达330 余年。自东汉在洛阳建都后,亚欧大陆陆上丝绸之路的东端起点随之转移到洛阳,罗马城也是此时世界上伟大的城市。在同一时代下,地理和人文环境截然不同的洛阳与罗马被丝绸之路连接在一起,使得两座同时代城市的比较,更能体现出两种不同文明模式所呈现的物质形态。城市建设

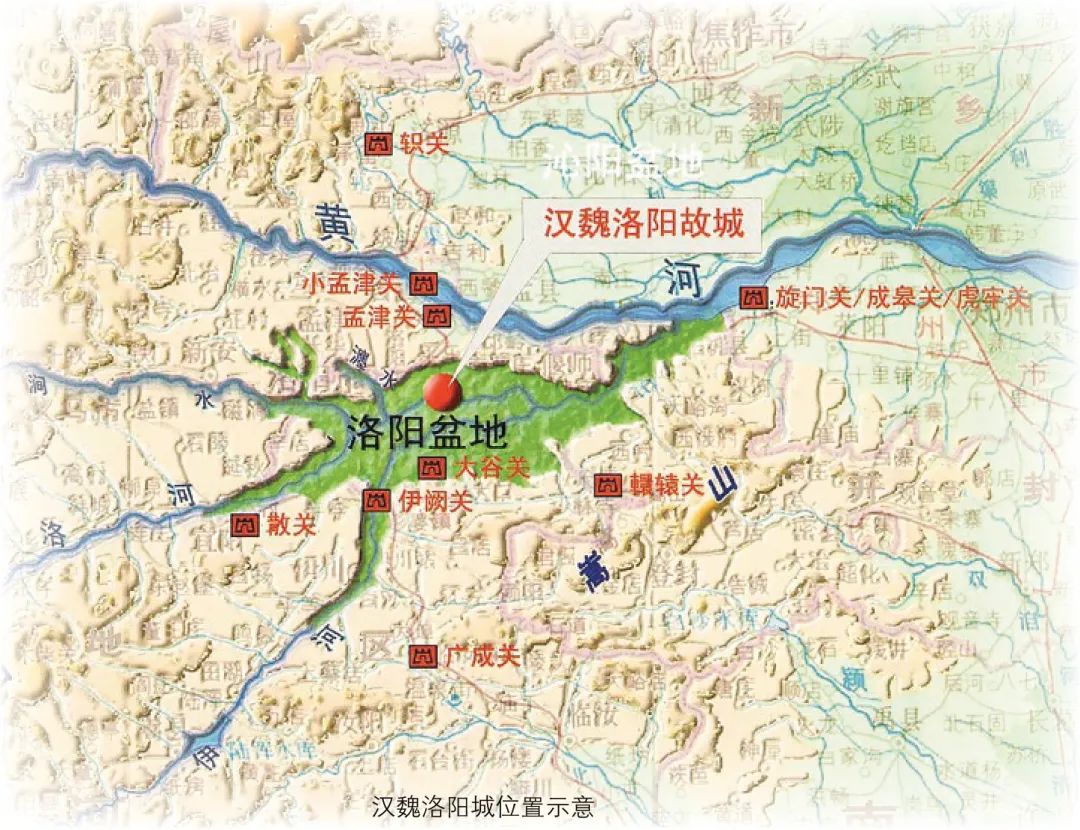

汉魏洛阳城的营建

洛阳地处黄河下游,古时居中原腹地,地势险要,东扼虎牢、西据崤函、北依邙山、南对伊阙,是古代中国的交通要冲。东汉张衡在《东京赋》中写道:“沂洛背河,左伊右瀍,西阻九阿,东门于旋。盟津达其后,太谷通其前;迥行道乎伊阙,邪径捷乎轩辕,太室作镇,揭以熊耳”,写出了洛阳的地理优势。汉魏洛阳城也是在我国所有都城遗址中,定都总时间最长的都城。陈寅恪先生指出北魏洛阳城在整个都城史中的地位,“东魏邺都南城及隋代大兴即唐代长安之都邑建置全部直受北魏洛都之影响”。东汉时洛阳城平面基本呈南北长方形,城内有南、北二宫。公元220 年,曹魏于洛阳营建新都,加固城墙,废东汉南宫,集中宫室于北部中间位置。北魏迁都洛阳后,在原址基础上,对洛阳进行了大规模的修建。罗马城的建设

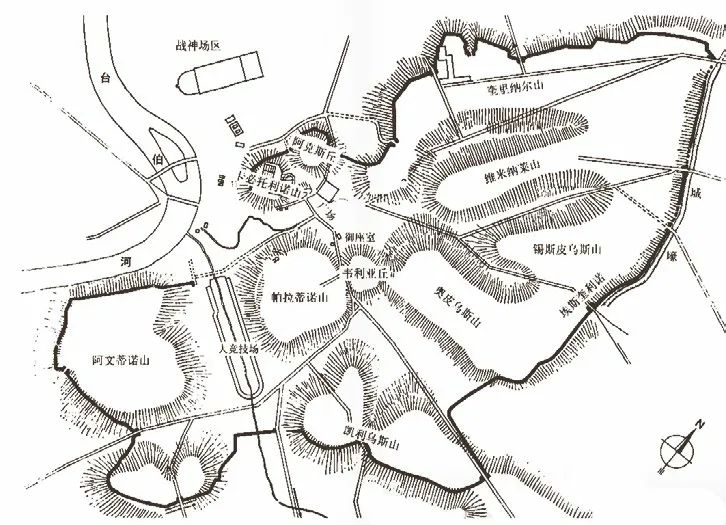

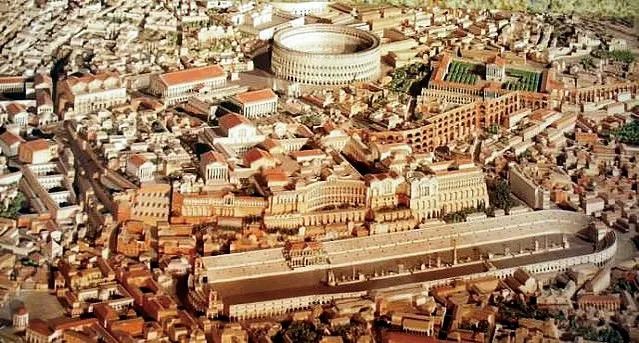

罗马城在神话传说中是由双胞胎兄弟罗慕路斯与勒慕斯在公元前753 年兴建的,因周围有七座山丘,又称“七丘之城”。王政时代(公元前753—前509 年)罗马城进行首次大规模建设,共和时代(公元前509—前27 年)末期和帝国时代(公元前27 年—公元476 年)前期又进行了大规模建设,可以说它的建造是一个动态的过程,并没有经过统一的规划。帝国初年,奥古斯都将罗马城分为14 个区,整个城市呈不规则的多边形。3 世纪修建的奥勒良城墙将七座山丘和城区围入,内部面积约13.4 平方公里,如果加上城外紧邻的建成区,面积约合20 平方公里。城中心南部由帕拉蒂诺山、坎匹多伊奥山和埃斯奎利诺山围成的区域以及其南部毗邻的卡拉卡拉浴场区,大体呈一不规则的长方形,被称作“罗马广场区”,是城市的核心。从奥古斯都开始,罗马帝国历任皇帝不断对罗马城进行增修,也影响了西欧中世纪许多城市的规划。城市空间比较

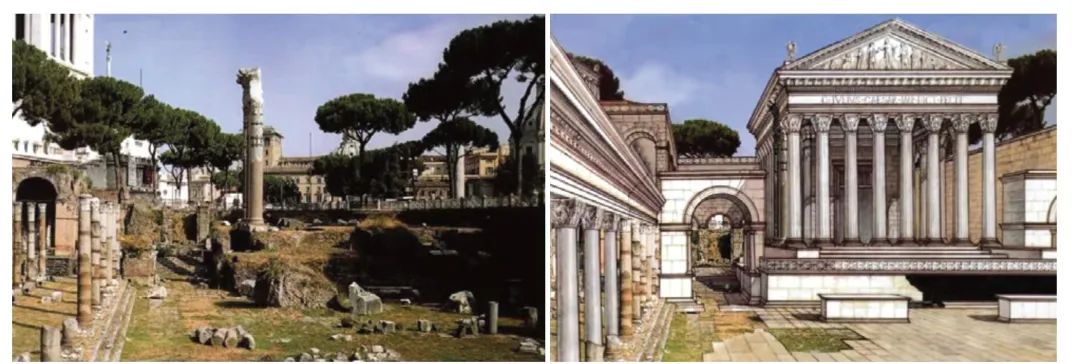

政治空间

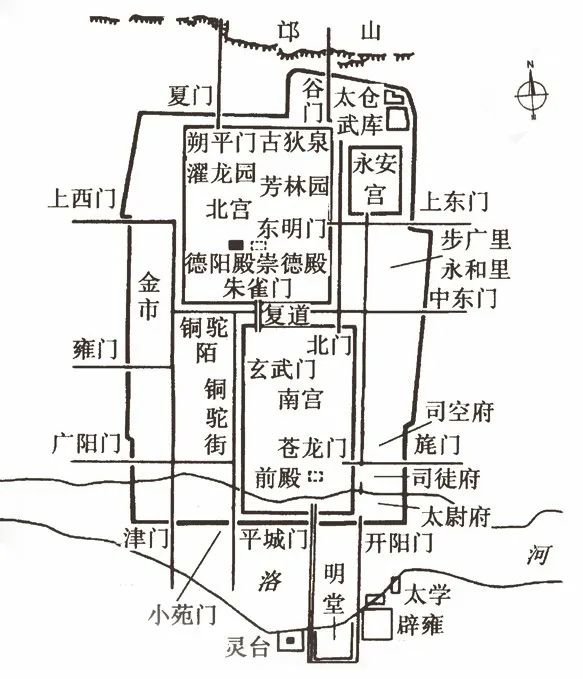

汉魏洛阳城宫城位于大城的中北部,位置适中偏西,与大城形制相仿,是一座呈南北矩形的单一宫城,介于大城东西向道路“横二道”与“横四道”之间,“横三道”从宫城中穿过,宫城道路与其连接在一起。宫城四面垣墙南北长约 1398 米,东西宽约 600 米,占大城面积约十分之一。洛阳大城的东西向道路“横三道”从宫城中穿过,宫城西墙宫门千秋门即位于此道路上,该段道路也将宫城分为南北两个部分。从宫城的整体布局来看,北魏洛阳宫城基本遵循了“前朝后寝”的理念,以南部分主要为帝王处理政事的殿所,以北部分主要为帝后所居寝殿,《魏书》中亦有将后宫之人所居之处称为“北宫”的例子。从考古勘查所绘宫城图来看,宫城中夯土墙将宫城南部分为东、西两路。西路从南到北,主要为太极殿、式乾殿、显阳殿等宫殿,其中太极殿及其东西堂位置已得到考古证实。宫城南部东路,主要分布有朝堂及尚书省各曹。其中作为北魏洛阳宫城正门的阊阖门,其殿堂式柱网布局显示出威仪重于防御的特点。罗马城的政治空间一般集中在广场上。罗马人十分重视广场的建设,2 世纪时,除了王政时代以来便存在的罗马广场外,又建成了凯撒广场、奥古斯都广场、和平广场、涅尔瓦广场、图拉真广场,这些新建的广场共同组成了规模宏大的帝国广场群。早在建城之初,广场便是罗马城市的政治中心和公共生活中心。塔克文时期用土石垫高地面,修建下水道排走积水,修建了时代最早的罗马广场,它包括周围的元老院、神庙、商铺和市场以及开阔地的建筑群。重要的政治建筑有埃米利亚会堂、议事堂、朱利奥元老院、朱利奥演讲台、朱利奥会堂、国家监狱、奥古斯都凯旋门、提比略拱门、塞维鲁凯旋门等。这六个广场的修建、扩建由皇帝出资并由皇帝本人主持,建设过程本身就是一种权力的展示,许多建筑都是为展示皇帝的丰功伟绩而建,比如纪功柱、凯旋门等。罗马帝国前期实行元首制,在罗马法和元老院的制约下,权力较中国帝王小得多,地位更无法企及,大规模的广场建设,恰恰反映了罗马皇帝权力的羸弱。由于自然条件、社会背景的不同,汉魏中国与罗马帝国的政治制度有着极大差异,这便造成了洛阳城与罗马城政治空间的不同。洛阳城的政治中心为皇帝居所,罗马城内则因皇帝权力与元老院权力的斗争,会出现一个中心与两个中心的差别。同时,在君主专制统治下,没有公共政治滋生的土壤,而罗马的共和传统使得城内还存在公共政治空间。经济空间

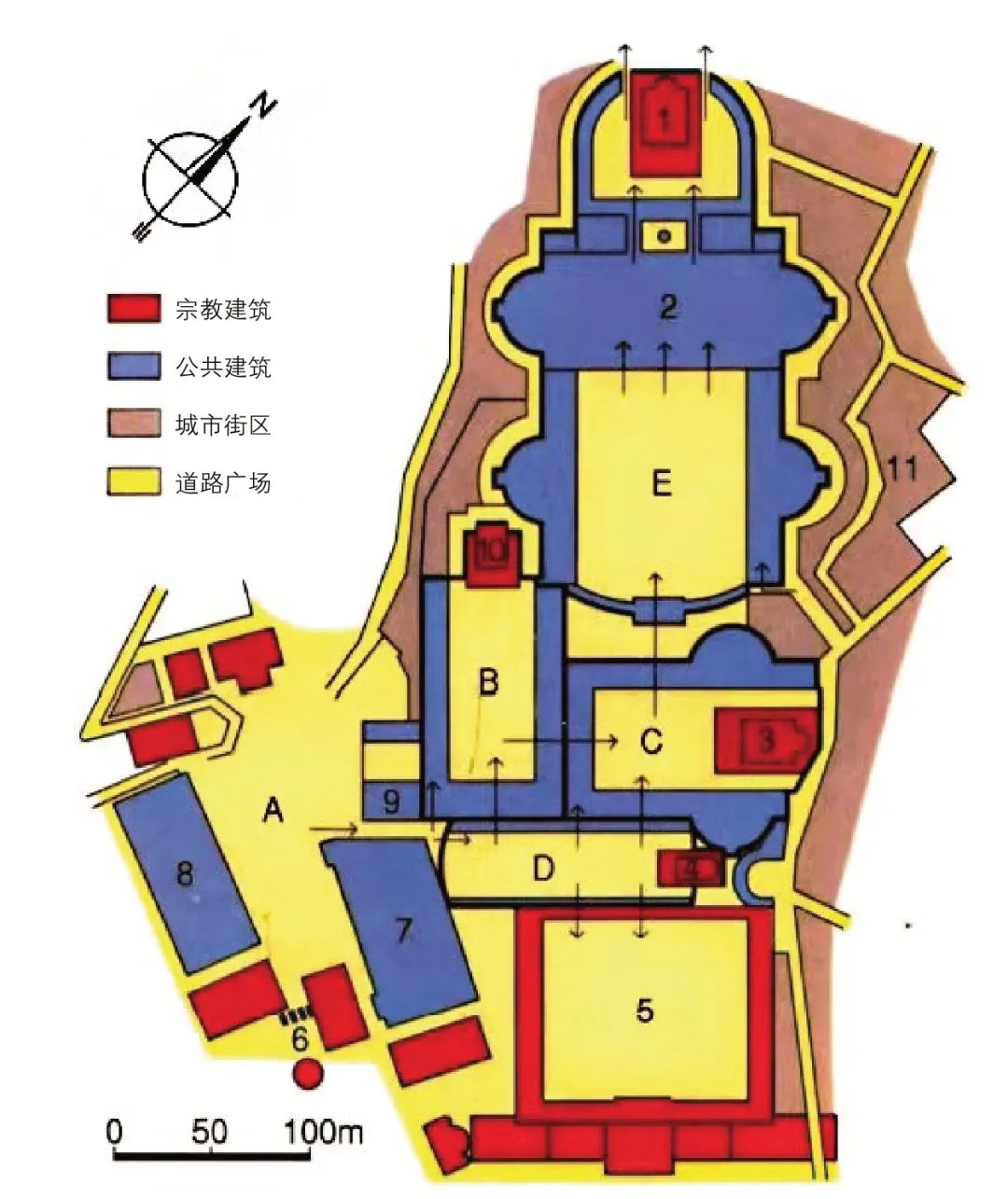

洛阳历来为“天下之凑”,水陆交通便利,四方物产汇聚,交易于市场,《洛阳伽蓝记》载城东“(建阳)里内有土台, 高三丈,上作二精舍”,此台便是市场管理机构所在之处即“旗亭”,“上有二层楼, 悬鼓击之以罢市”。北魏迁都洛阳后,兴建的外郭城是主要的居住区。《洛阳伽蓝记》中记载洛阳有“户十万九千余”,人员密集,有非常大的市场,故工商业发达。罗马广场功能分析(A 罗马广场 B 凯撒广场 C 奥古斯都广场 D 涅尔瓦广场 E 图拉真广场;1 图拉真神庙 2 乌尔庇亚会堂 3 战神庙 4 密涅瓦神庙 5和平广场 6 奥古斯都拱门 7 埃米利亚会堂 8 朱利奥会堂 9 元老院 10 维纳斯神庙 11 图拉真市场)洛阳的市场分布有两个特色。首先,与居住格局一致。内城以宫城、官府等为主,未设立市场。外郭城的市场在人口较集中的西、东、南三个方向上各设置一个,大市在城西的白马寺附近,靠近皇族居住区,小市在城东,四通市则在南部的外来人口区。其次,各个市场与周边居民的生活方式、消费习惯一致。如各地人口居于洛阳者有万余家,且也有经商之人(所谓“胡商”)来此,“天下难得之货,咸悉在焉”,形成所谓四通市。四通市在洛水之南,周边有不少南方移民,“伊洛之鱼,多于此卖。士庶须脍,皆诣取之。鱼味甚美。京师语曰:‘洛鲤伊鲂,贵于牛羊’”。除了这3 个中心市场之外,诸里坊之中还有“巷市”,在归正里即所谓的“吴人坊”。归正里内有三千余家来自南方的居民,他们“自立巷市”,“所卖口味,多是水族,时人谓为鱼鳖市也”。洛阳在城市社区的各个节点上有不同规模、面向不同人群的市场,以大市、小市、四通市等三个较大规模的市场为首,以里坊的巷市为基层,形成了有特定商贸分工的多层次交易场所。在全国范围内,洛阳本身亦是全国贸易活动网络的一个节点。洛阳的手工业、商业店铺等主要分布在大市与小市的周边,且分业而居,有条不紊。洛阳城市场网络、空间格局井然有序,工商业者既有专业化的分工,也存在着行业间竞争、合作与整合。洛阳的商业化程度不仅推动了全国贸易和交通体系的发展,也推动了丝绸之路亚欧大陆间的贸易发展。与洛阳城内商业区分布格局不同,罗马城的商业场所分为交易场所和仓库。交易场所又可分为私人零售商店和商业广场(即大型市场)两种类型。零售商店的分布相当自由,可以开设在大型市场中,也可以在公寓和仓库旁边,甚至可以在神庙的台基和地下室中,场地一般较为简单,为拱顶半圆形单间,在道路两侧无序排列,呈现一种混乱的形态。著名的商业广场有牛广场、油广场、图拉真市场等。牛广场是罗马主要的牲畜市场,早在罗马建城之初便已经存在,它坐落在阿文蒂诺山和卡匹托尔山之间、台伯河东岸,靠近阿文蒂诺山下的市场码头,共和末期(约公元前1 世纪)已有许多公寓和私人住宅,广场内还分布着许多神庙和祭坛。图拉真市场是后人对它的称呼,为图拉真时代(公元98 年—117 年)建造,其功能类似于今天的大型购物中心,位于奎里纳尔山附近,这是罗马贵族的聚居区,因此市场的服务对象是贵族等人群。图拉真市场为5 层结构建筑,内部有管理市场的机构、存放贵重物品的仓库以及用于文化表演的平台等。仓库主要分布在城东南的阿文蒂诺区,这里台伯河的堤岸上遍布各种类型的仓库,用于储存从帝国各处运来的货物,此外罗马的两个港口奥斯提亚和波图斯也修建有大量仓库。居住空间

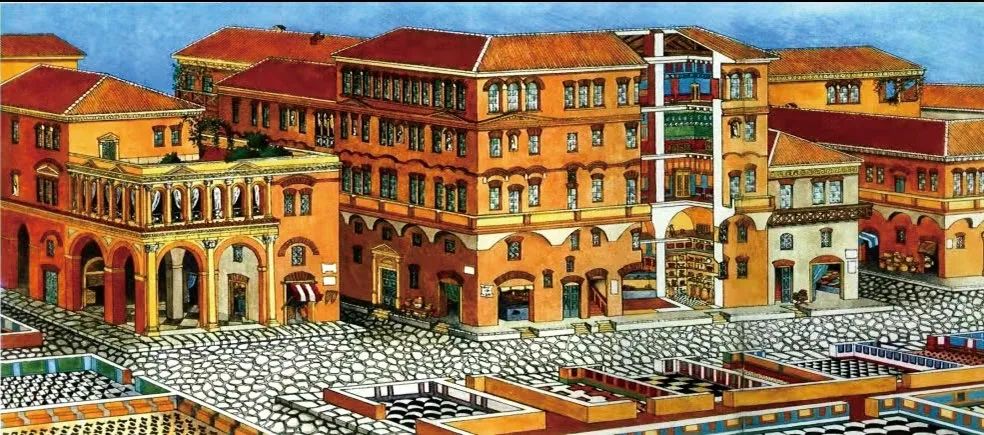

《魏书》记载景明二年(501年),元嘉“请于京四面,筑坊三百二十,各周一千二百步,乞发三正复丁,以充茲役”,宣武帝采纳此建议,“发畿内夫五万人筑京师三百二十三坊,四旬而罢”,洛阳形成宫城—内城—外郭城三重城圈结构。外郭城是主要的平民居住区,内城主要是官署区和达官贵人的居所,官署区占比较大。官署的分布区域以其负责事宜为导向,遵循近距离管理的原则。从官员住宅分布来看,曾居高官、掌握大权的元乂、刘腾、高肇三人的住宅最为靠近宫城,均在距离宫城两里以内的区域。可见当时居所靠近宫城的程度是与官职地位直接挂钩的。普通居民区布局已具备里坊制度雏形,可分为东、西、南、北四大区域。北部因靠邙山,空间最小,人数最少。南部寺院、住宅及灵台、辟雍、明堂、太学等礼制建筑多位于洛水浮桥以北,浮桥以南主要是四夷馆、四夷里、四通市和圜丘。城东部分有寺院和官员住宅,基本沿城门所在的东西向御道分布。城西部分居住的人数最多,是北魏迁洛后为了安置数量较多的代人宗族,即在城西划定面积较大的区域以供居住。同时,将代人宗族划于一处,也反映了在规划之时有一定群体划分。罗马城的居住区占据了城区面积的大部分,住宅可分为平民和贵族富商两种类型,贵族除了在城内有住宅,通常还会在城郊或更远的地方置办庄园和别墅。贵族的住宅大多分布在城内的各座山丘上,以“多慕斯(domus)”为代表,这是一种封闭式的住宅建筑,在这些富人宅邸周围会环绕门客、奴隶的住宅与手工作坊。罗马绝大多数的居民住在公寓(insula,因苏拉)中,这些公寓为富人、贵族所有,对平民出租,特点是密度高且简陋。公寓楼一般高六层,最下面一层为店铺,店铺以上是第一层居室,住的是比较富裕的平民,楼层越高居住的平民就越贫穷,窗户的覆盖物也从下而上,依次是玻璃、兽皮、挡板,体现出住户在经济地位上的不同。这不仅是因为建筑的危险系数随层高递增,高层的住户还要面临爬楼梯、房屋漏水等一系列生活不便。罗马城是从台伯河边一座小城逐步发展起来的,没有经过统一的规划,只是简单地由中心向四周扩展。自共和时代以降的历次扩张中,罗马城涌入了大量外来人口,到帝国前期,罗马城内充斥着各种建筑,拥挤不堪,如果不是公元64 年的一场大火烧出了许多空地,皇帝尼禄甚至连扩大自己的皇宫都没有办法。反观汉魏洛阳城,是在一个对前代城址借鉴和长远规划的基础上建造的,设计考虑到都城需要直接控制大量人口,故在平原地区预留大规模居民区,可承受大量人口。灿烂辉煌的两座城

汉魏洛阳城和帝国时期的罗马城都是人类文明史上的灿烂一章,在整条丝绸之路上,两者不仅进行着经济上的交流,更有文明的碰撞。汉魏洛阳城经过事先规划设计,城市形状严整,有明确的中轴线,城中街道纵横分布。宫城、内城、外郭城城墙组成三重城垣结构。宫城、内城与普通居民区分开。城内实行坊市制,坊市皆有围墙,管理十分严格。罗马城从原始聚落发展而来,至帝国初年已经有数百年建城史,缺乏整体规划,因而形状不规则,也没有明显的中轴线,主要街道呈辐射状分布,城市中心公共建筑占去很大空间。相对而言,汉魏洛阳城显示出一定的封闭性,罗马城则显得较为自由随意,城墙的阻隔作用并不明显。(本文刊登于《大众考古》2022年01月刊,作者为南京大学历史学院考古文物系硕士研究生)