研究前沿

伊秉绶“长生长乐之居”何以如此多——书印的“多胞胎”

事实上,按照惯例,拍卖公司对真假并不承担责任,所有风险在买方。正是因为这类“护身符”,拍场中的赝品才不绝如缕,考验买家的眼光。无数次的拍卖中,有的把假当真,成了冤大头,有的把真当假,失之交臂。

2022年7月27日,北京保利春拍“仰之弥高—古代书画夜场”举槌,其中伊秉绶所书“长生长乐之居”隶书大字横幅备受瞩目,从280万元起拍,经过三十多分钟的持续竞价,最终以2500万元落槌,加上佣金共2875万元成交,刷新了伊秉绶个人作品的拍卖纪录。每个字近500万,令人咋舌。这并不是伊秉绶的斋号或者说匾额第一次拍出如此高价。此前,北京永乐2021古代书画春拍,伊秉绶四字斋号“昨叶书堂”以2012.5万成交,早在2014年春,伊秉绶“遂性草堂”四字在保利拍出2300万的高价。拍场似乎分外垂青伊隶大字。

伊秉绶

现在要探讨的是,此次所拍卖的“长生长乐之居”斋号,竟然可以找出五件相同内容的作品,其中四件作品的“外观”非常接近。这背后必定有一些故事,也有真赝讨论处。分别来看一下这五件作品:

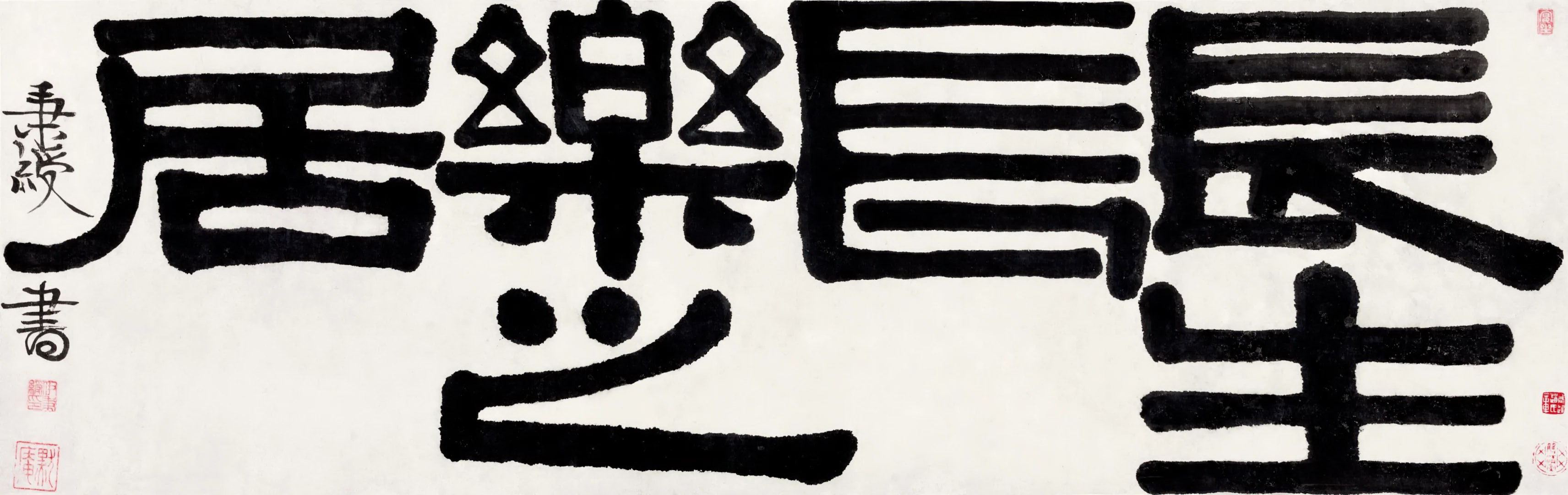

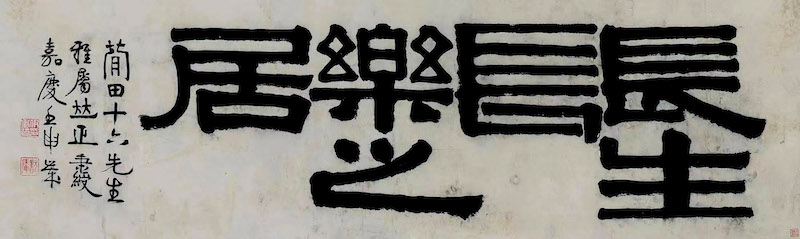

伊秉绶所书“长生长乐之居”之一,此次“北京保利春拍”拍卖件

第一件为此次拍出天价的作品,见诸著录,兹不重复。乍看,伊隶大巧若拙之技跃然纸上,尤其是章法处理采用“一二一二”安排,对比强烈,具有强烈的“现代构成意识”。共有五方印章,右三左二。(编者按:此一组书作真赝在书画界鉴定界颇多讨论)

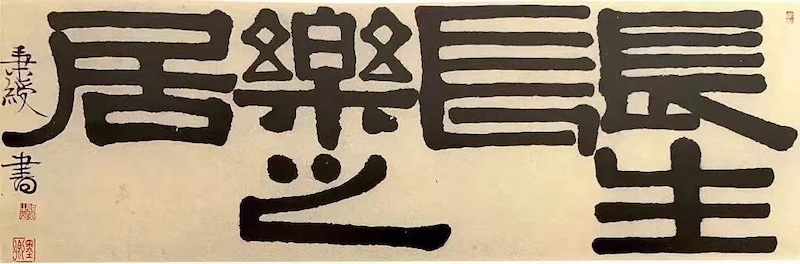

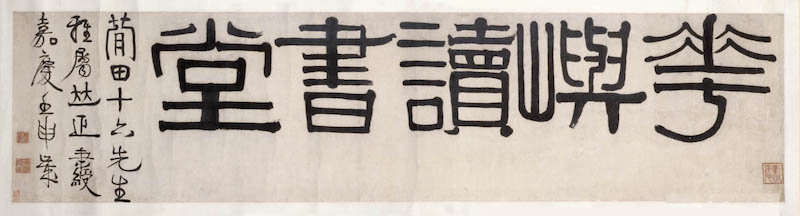

伊秉绶所书“长生长乐之居”之二,曾见于上海朵云轩拍卖有限公司95秋季中国艺术品拍卖会

第二件与第一件相似度极高。差别在于印章,右下少两方。左侧两方印章不同,第一件上下皆朱文,第二件上白下朱,下方的朱文印内容,前者为“墨庵”,后者为“墨卿”。

伊秉绶所书“长生长乐之居”之三,刊于《西泠印社法帖丛编.伊秉绶隶书字帖》

第三件相似度仍极高,左侧二印与第一件相同,右侧下方少了两方印。按照盖印的基本规矩来说,作者在右下方盖印的可能性微乎其微,基本上是收藏者所为,宣示“曾经过眼”的凭证而已。据此而论,第一件和第三件可能是同一件作品,而第三件出现时间更早,后来加盖两方印(或是收藏印),就成了第一件作品。当然,最终结论还是要依据真迹而定。

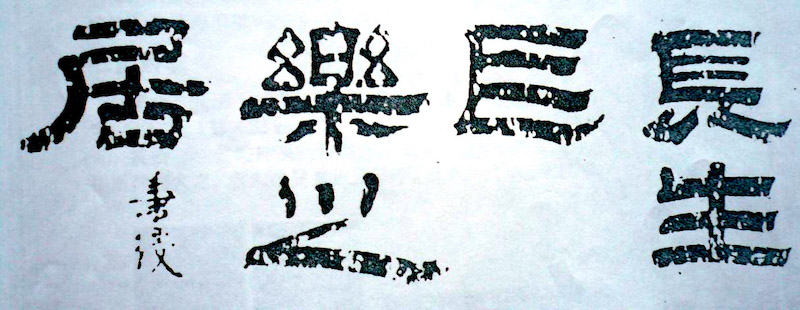

伊秉绶所书“长生长乐之居”之四

第四件章法看上去是一致的,但笔差异极大。前三件似方实圆,此件以方正为主,转折处理差异尤其明显。笔画边缘有锯齿之痕,似有描摹填墨之嫌。款字有“简田十六先生雅属并正,嘉庆壬申岁”字样。对照北京故宫博物院所藏“花屿读书堂”隶书五字横幅,便知款字乃移花接木而成。

伊秉绶《花屿读书堂》,现藏北京故宫博物院

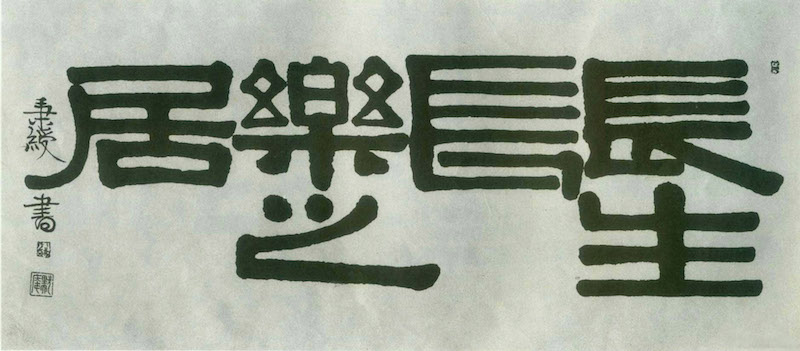

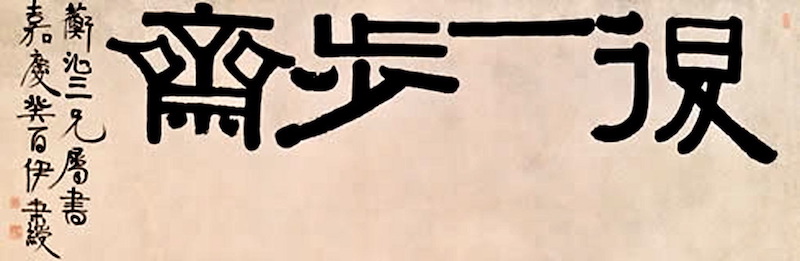

伊秉绶所书“长生长乐之居”之五

第五件作品比较特殊。用笔轻细灵动,取法金农,笔画秀逸,属早期作品。章法处理有“先行意识”,六字布局已然相同。任何大家最初都难免受到时风影响,但大家之所以为大家,在于最终能找准自己的方向,找到自己的位置。对照前后期作品来看,有脱胎换骨的变化。从伊秉绶所书“长生长乐之居”斋号的“孪生”和“多胎”之情况,可以看到哪些问题?产生的原因又是什么?具体而言:一是应酬,几乎所有书家都在所难免,声名越高,应酬越多,因为圈子越大。有了应酬,就难免“复制”,自己重复自己;二是“造假”,从同时代的书家开始,就可能有人因为仰慕名家而“临摹”,也是一种“复制”,如果是今人所为,则是出于利益需要。差异在于,有的模仿水平高,能够以假乱真;有的水平尚可,但猛然一观,总有察觉一二败笔露出马脚;有的则水平拙劣,一眼看穿。不禁要问,既然如此,为什么会堂而皇之地亮相?按照国际惯例,拍卖公司对真假不承担任何责任,所有风险在买方。正是因为这类“护身符”,拍场中的赝品才不绝如缕,考验买家的眼光。无数次的拍卖中,有的把假当真,成了冤大头,有的把真当假,失之交臂。

笔者在多年的书法篆刻研究过程中,积累了一些书印“孪生”乃至“多胎”作品,逐一对比,以为参照,不特别刻意于真伪之结论,旨在对比中提高鉴赏能力,更主要的是为了客观看待名家的创作状态——如何对待应酬和复制?

回到伊秉绶的这件“长生长乐之居”拍卖品本身来看,要说内容是相同的一首诗词,分别写给不同的人,存在某种可能性。相比之下,不同的人的斋号出现重复,可能性极小。第五件作品属早期,若是写给同一个人则很有可能——某位挚友时隔十年、二十年之后,再次邀请伊秉绶书写同样内容的斋号,无疑更具纪念意义,可以理解。

还别说,伊秉绶现存于世的“孪生”乃至“多胎”作品,数量颇多。

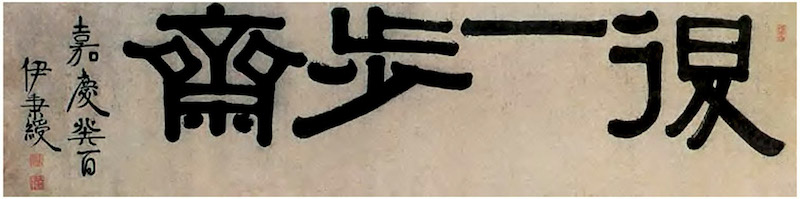

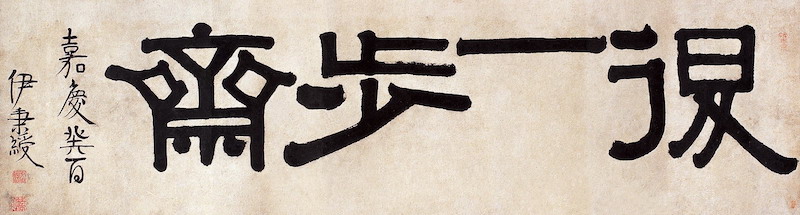

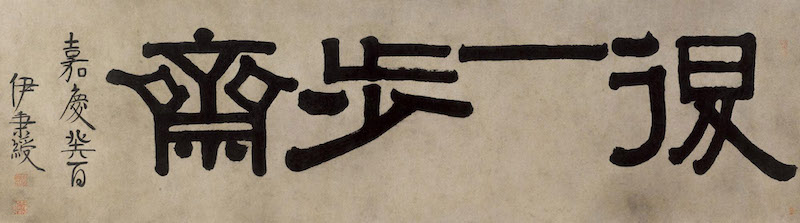

伊秉绶书“退一步斋”之一,现藏上海博物馆藏

伊秉绶书“退一步斋”之二,见于中国嘉德国际拍卖有限公司1995秋季拍卖会

伊秉绶书“退一步斋”之三,见于上海朵云轩拍卖有限公司1997秋季中国艺术品拍卖会

伊秉绶书“退一步斋”之四,见于北京匡时拍卖有限公司2012春季艺术品拍卖会明清书法专场

“退一步斋”亦是一例。四件作品可以分为两组。第一件藏上博,需要单独看,是唯一在款字中署“蘅沚三兄”受书人的。后面三件为一组,分别现身于各大拍场。因为只是面对图片资料,无法做出更多比较。对比来看,第一件作品的“步”字,长横画刚劲有力,气势不凡,另三件很相似,起收笔皆显漂浮。有意思的是,四件作品书写时间是相同的,都是“嘉庆癸酉”,时1813年,伊秉绶去世前两年。

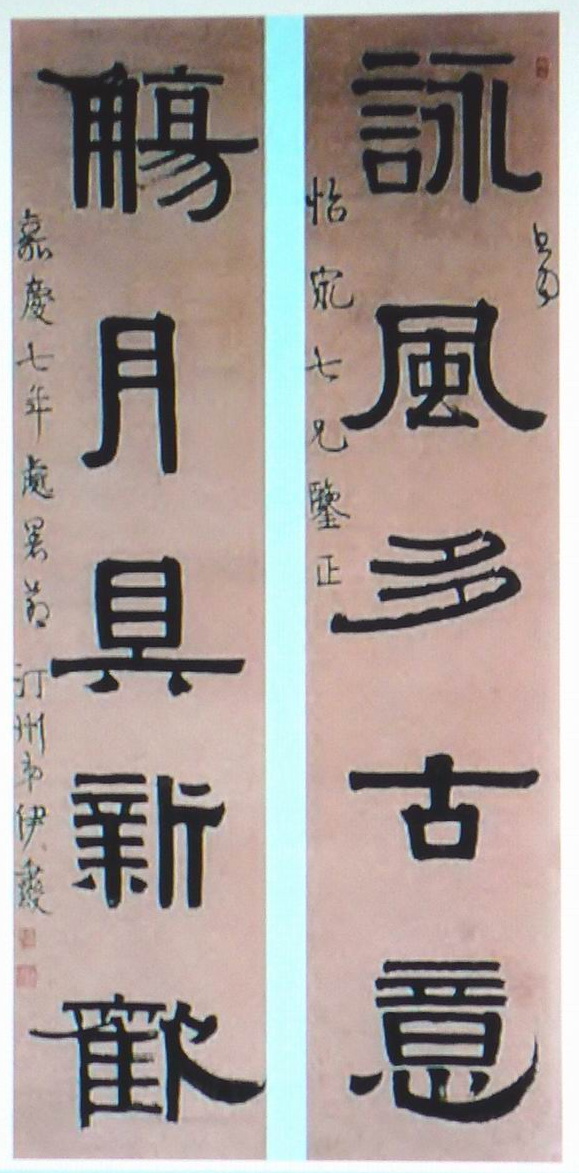

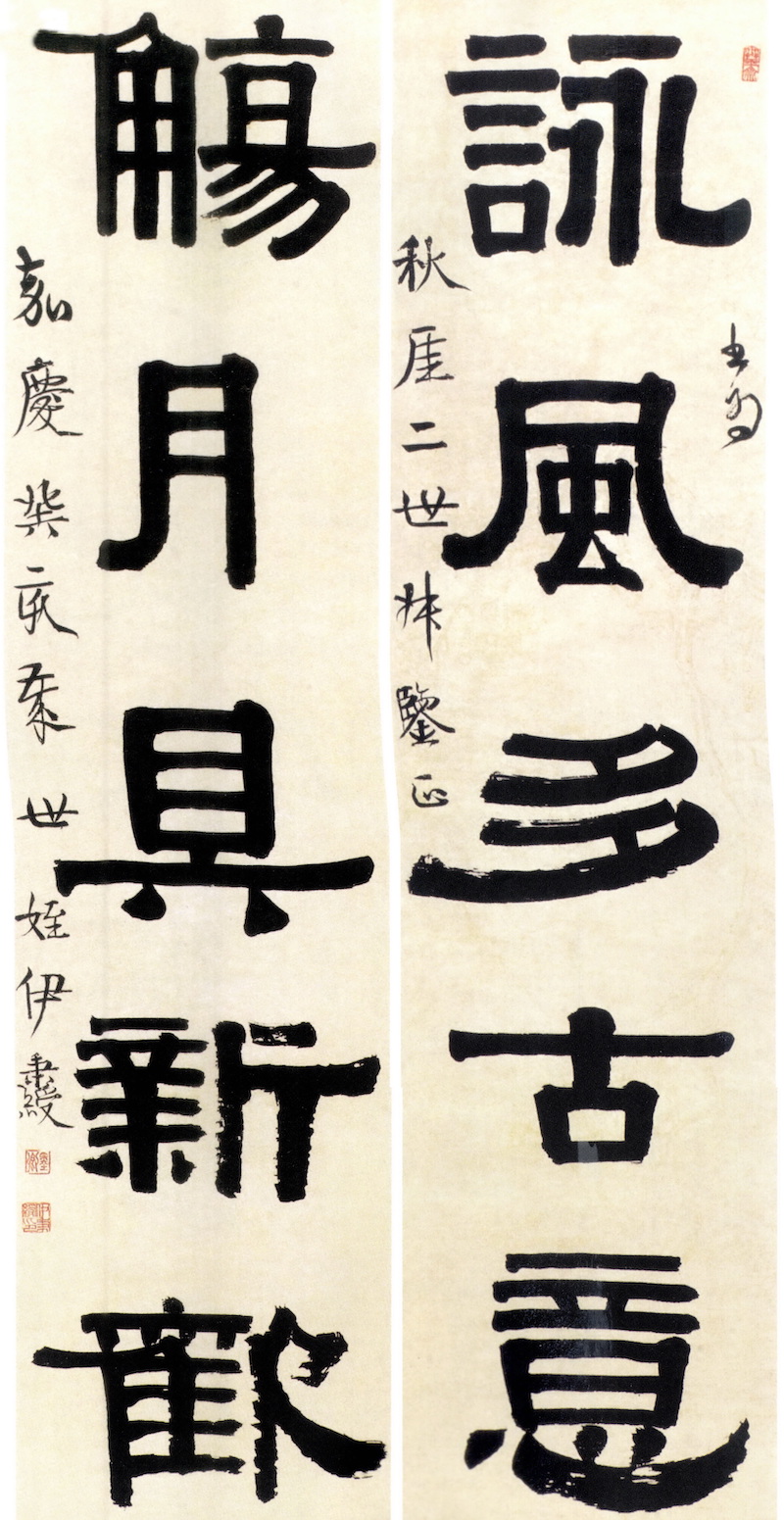

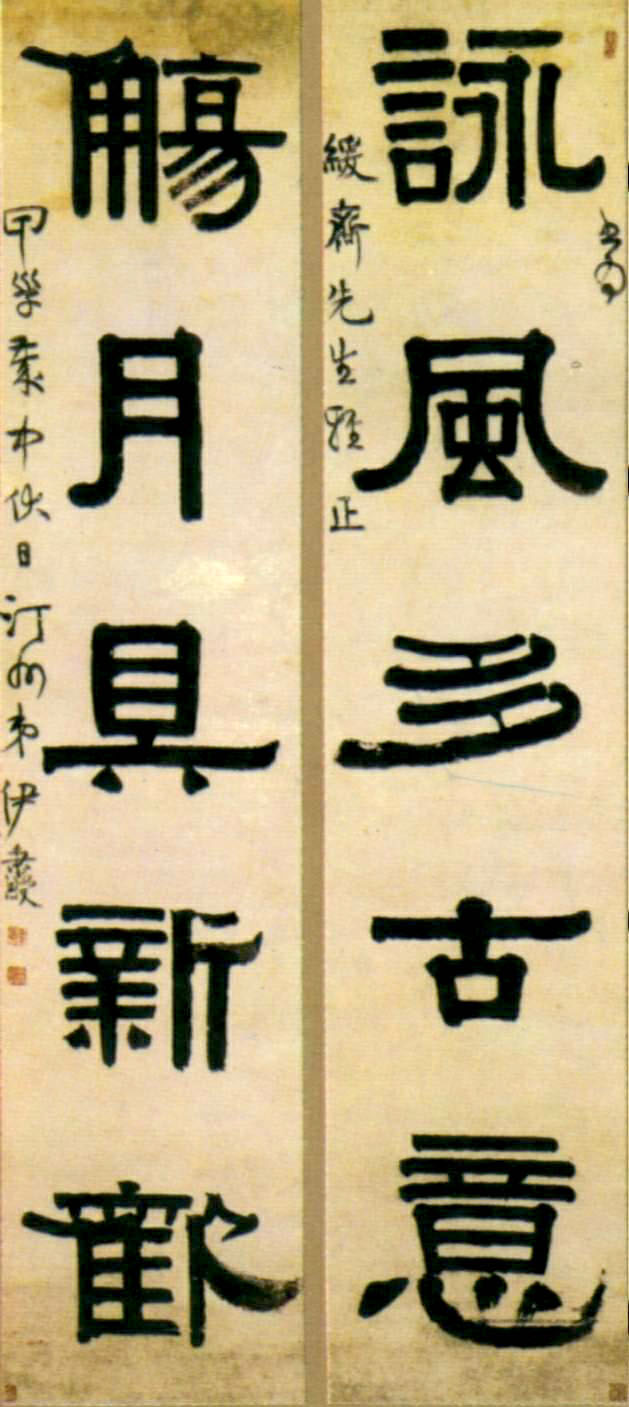

伊秉绶咏风觞月联之一

伊秉绶咏风觞月联之二,现藏山西省博物馆

伊秉绶咏风觞月联之三

“咏风多古意,觞月具新欢”隶书联共三件。第一件书于“嘉庆七年处暑”,1802年,49岁。第二件书于“嘉庆癸亥”,1803年,明显又处于一个求变期,最主要的特点是转折处理类似“老宋体”。第三件时间在“甲子年中伏”,1804年。三件作品相隔时间不长,风格相近而略有小变,符合个人发展规律。

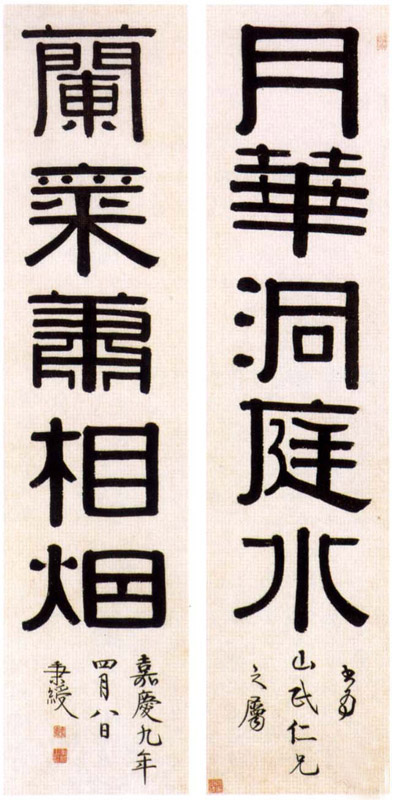

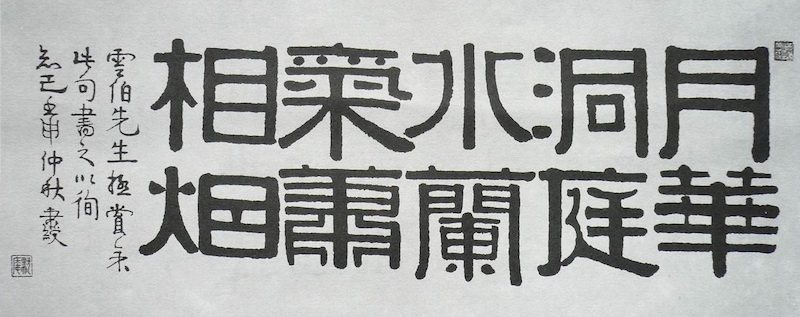

伊秉绶“月华兰气”隶书对联

伊秉绶“月华兰气”隶书横幅

“月华洞庭水,兰气潇湘烟”隶书对联“遇见”了相同内容的横幅。对联书写时间是“嘉庆九年(1804)四月八日”,年50岁,款“书为山民兄之属”。笔画稍细,当为中期作品,装饰味已经出现了。横幅书写时间是“壬申(1813)仲秋”,年59岁,有“云伯先生极赏余此句”。两件作品相隔近十年,风格如此接近,很奇怪。按照大家心性来说,必定追求变化,避免一味“抄袭”自己。

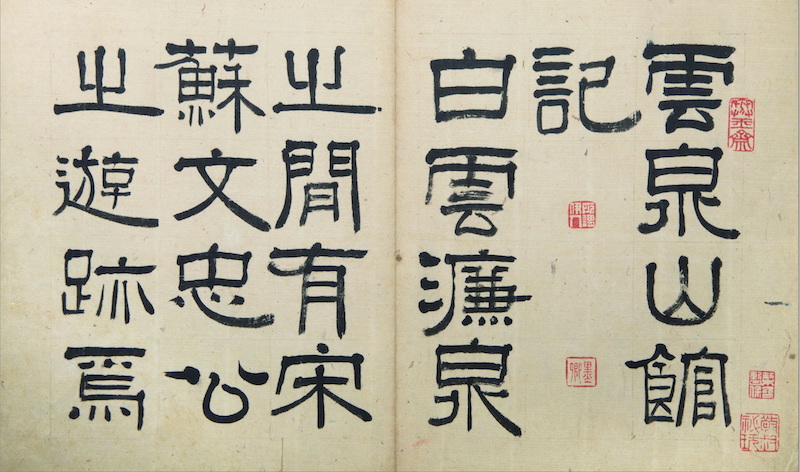

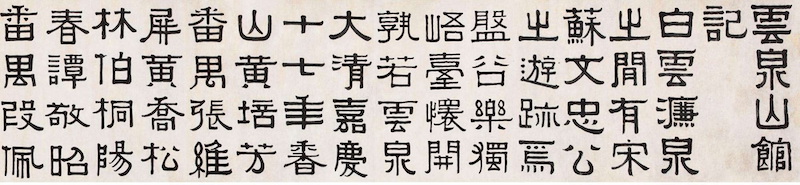

伊秉绶《云泉山馆记册》,现藏广东省博物馆

伊秉绶《云泉山馆记册》

伊秉绶抄录《云泉山馆记》,存世有册页和长卷两种,皆与常见伊隶风格差别很大。尤其是第一件,明显少古气。长卷收笔上翘动作雷同,结字少了沉稳之相,缺少大巧若拙的气派,竟和黄葆戉隶书接近。

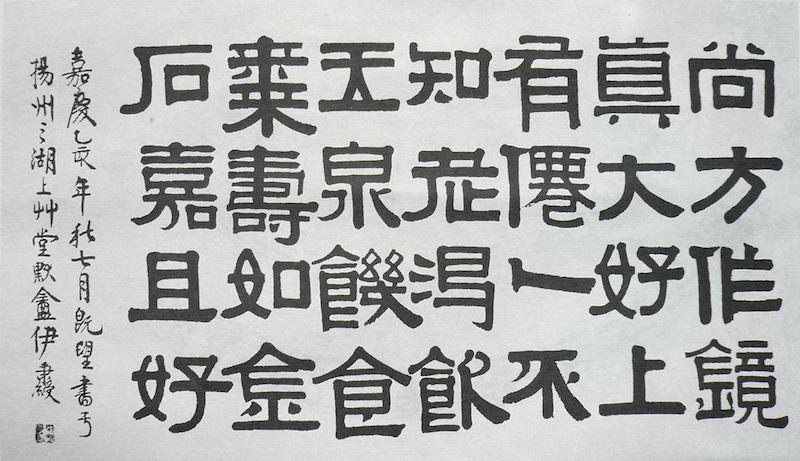

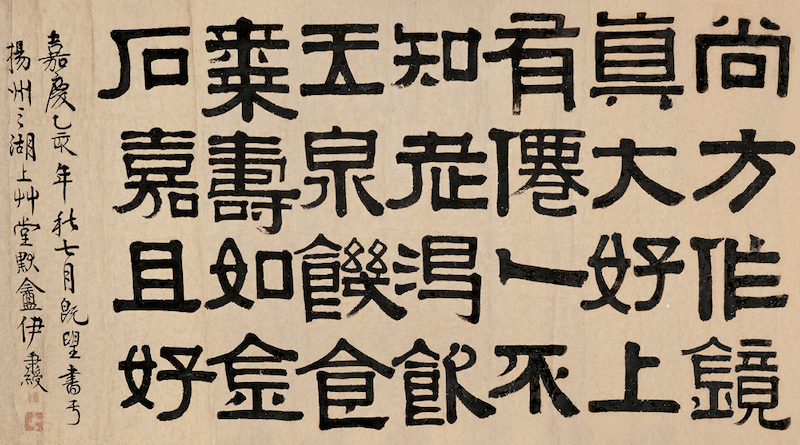

伊秉绶汉镜文横幅之一

伊秉绶汉镜文横幅之二

汉金文“尚方作镜真大好,尚有仙人不知老。渴饮玉泉饥食枣,寿如金石嘉且好”,一真一假。第一件是真迹,具有一种强大的气势,用笔开合幅度大,字形变化随心所欲,如“人、不、饮、饥”等字的随机应变,极为夺目。伪作墨色轻浮,不入纸,个别字的起收笔太快,时常露怯,如“作、有、仙、渴”等字。究其缘由,临摹时必然存在左顾右盼、顾此失彼的情况。

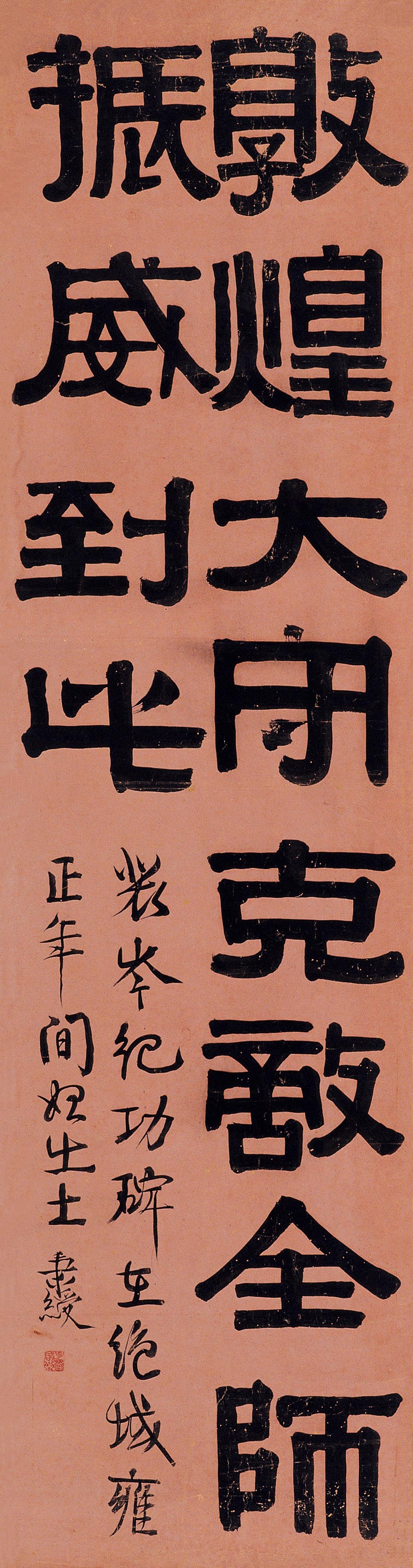

伊秉绶临《裴岑纪公碑》之一

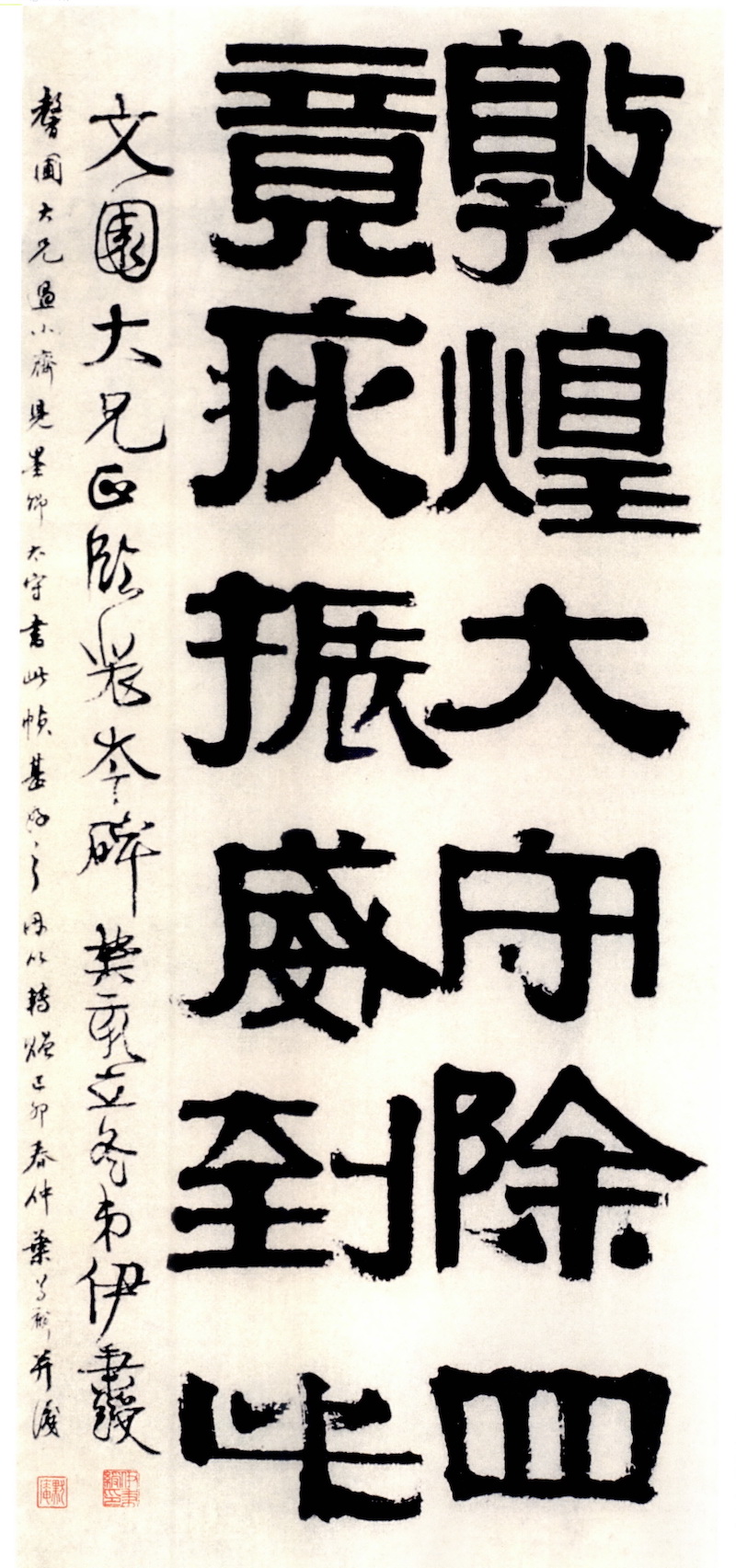

伊秉绶临《裴岑纪公碑》之二

临《裴岑纪功碑》“孪生”之作,第一件内容是“敦煌太守,克敌全师,振威到此”十二字。笔画少见锋芒,古厚阔大,用墨浓重,无时间款,依据风格推测,属成熟期作品。第二件内容上略有不同,中间四字是“除四竟疢”,时间是“癸亥年(1803)立冬”,年50岁,用墨浓重,但笔画有锋芒,气象初具。查对《裴岑纪功碑》原文,与这两件内容皆有出入,估计是选字临,加上是不同版本,漫漶不清,故有差异。

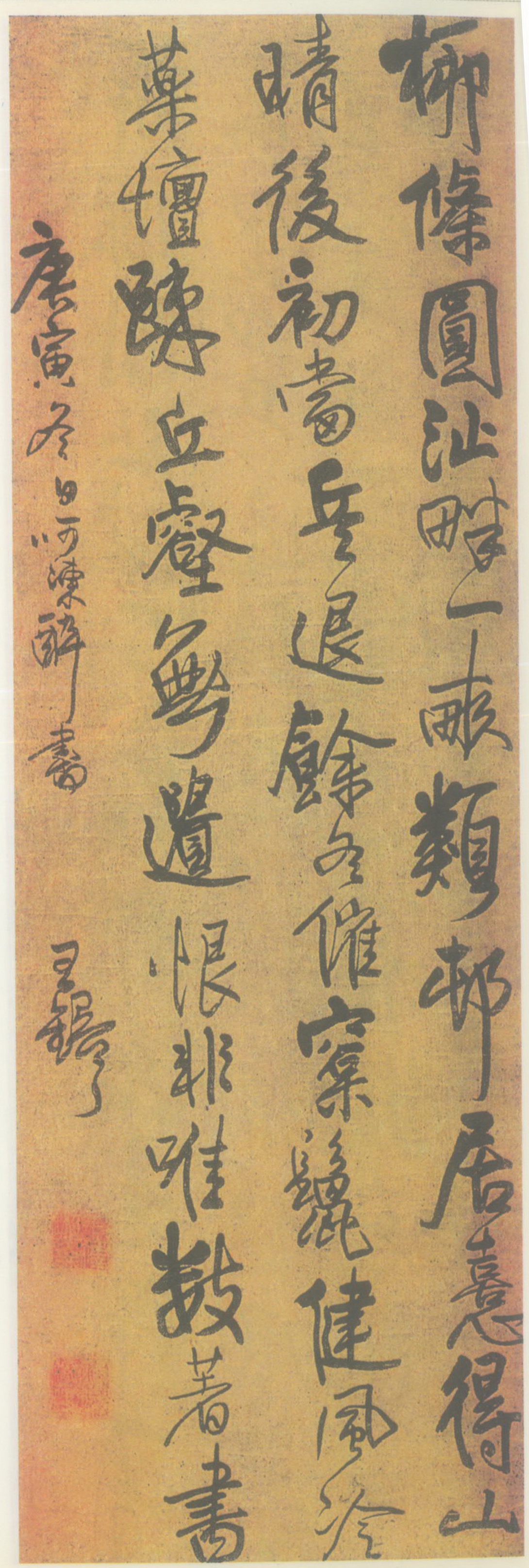

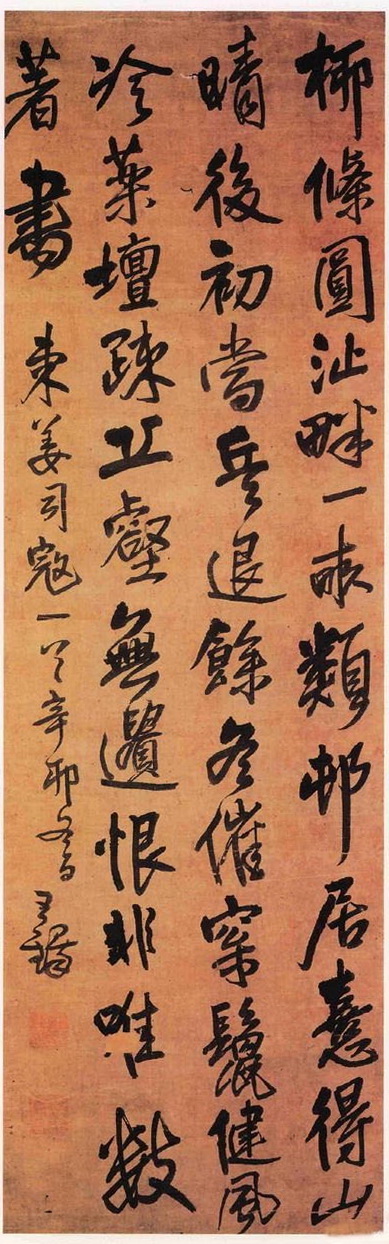

王铎《坐餐勝亭之作》五律诗之一

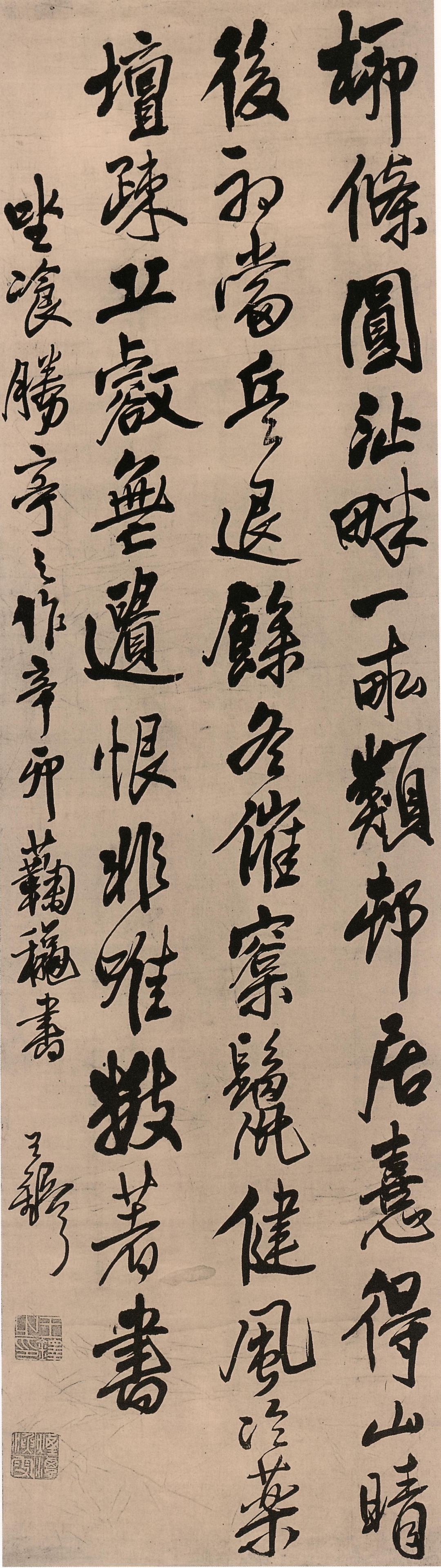

王铎《坐餐勝亭之作》五律诗之二

王铎《坐餐勝亭之作》五律诗之三

王铎五律诗竖幅标题不同,内容一样,共有三件,“柳条圆沚畔,一亩类村居。憙得山晴后,初当兵退余。冬催松鬣健,风冷药坛疏。丘壑无遗恨,非惟数著书。”书写时间接近,风格略变,一时又一时之态。第一件是“庚寅(1650)冬日”,59岁。和另外两件作品相差一年。笔意放纵,笔画粗细跌宕。第二件是“辛卯(1651)菊秋”,60岁,顺治八年。整体上用笔轻细,放纵之笔少。第三件是“辛卯冬(1651)”,没有连笔,字形独立,笔法厚重,以楷意为主。

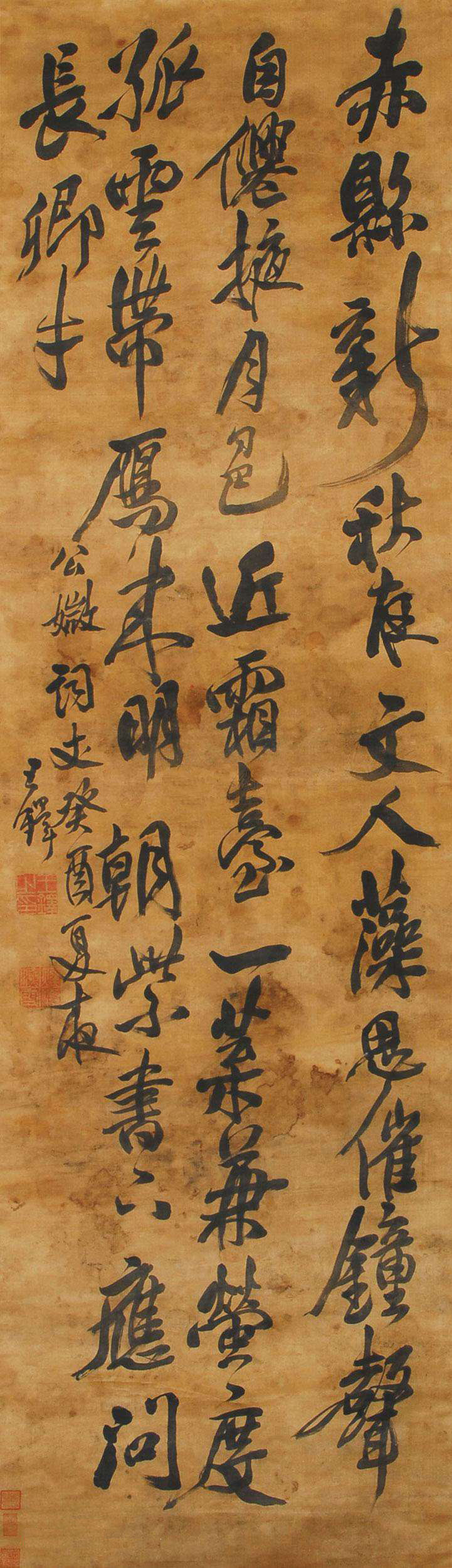

王铎 书 唐钱起《和万年成少府寓直》五言律诗之一

王铎 书 唐钱起《和万年成少府寓直》五言律诗之二

王铎所书唐代钱起《和万年成少府寓直》五言律诗竖幅两件,正是李逵和李鬼相逢。第一件乃王铎代表作之一,笔意老辣苍茫,力能扛鼎,结字跌宕,收放纵敛,一气呵成。第二件是临作,软弱无力,只存皮相。

刘墉临 米芾《珊瑚帖》之一

刘墉临 米芾《珊瑚帖》之二

刘墉临米芾《珊瑚帖》局部:“三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。”第一件为真迹,笔力劲健,起收笔自然,用墨变化自然,生气远出。第二件乃伪作。少了“米南宫诗帖”一行,章法平常,感觉局促。收笔太快,笔画显得毛糙仓促,如“来、天”等字,“恩”字心思地笔法缺少变化。墨色乌黑,极为死板,成了名副其实的“墨猪”。开篇第一字“三”便露怯,三横的起笔皆为露锋且雷同,缺少自然变化。

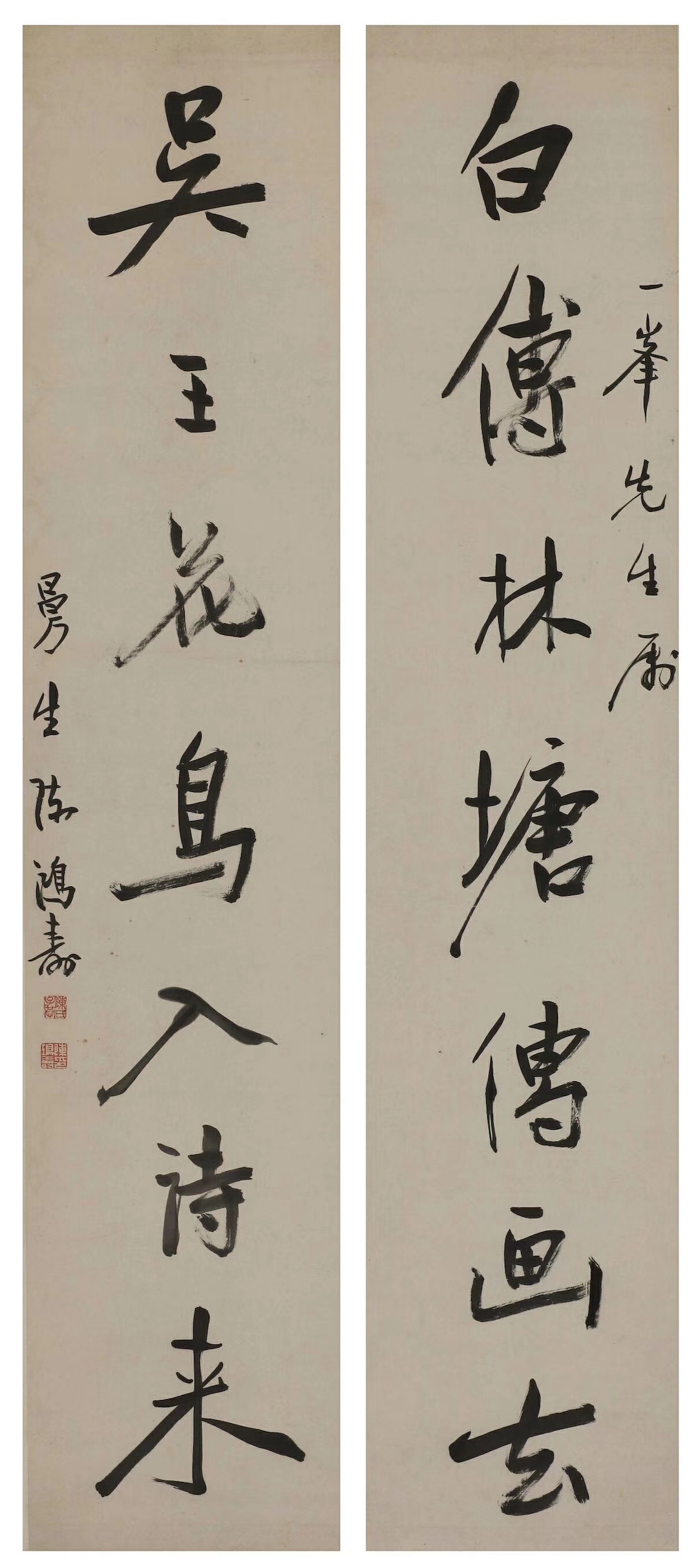

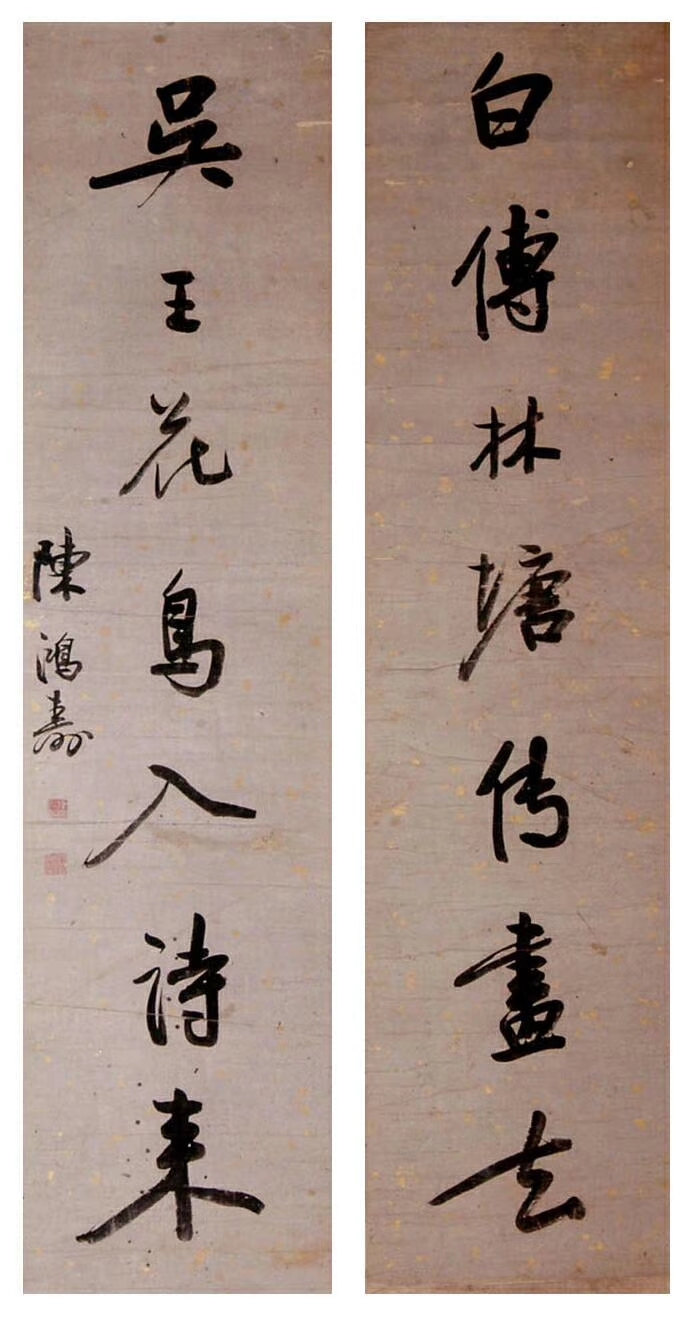

陈鸿寿 白传吴王对联之一

陈鸿寿 白传吴王对联之二

陈鸿寿“白传林塘传画去,吴王花鸟入诗来”行书对联有两件,风格接近,书写时间理当相隔不长。第一件更为精到,中侧锋兼用,收放纵敛,跌宕多姿。需要注意之处是,既有上款,而下款又有字号,第二件无上款,下款只有签名,全联浓墨,实笔更多,气息内敛。推测是“复制”以应索。

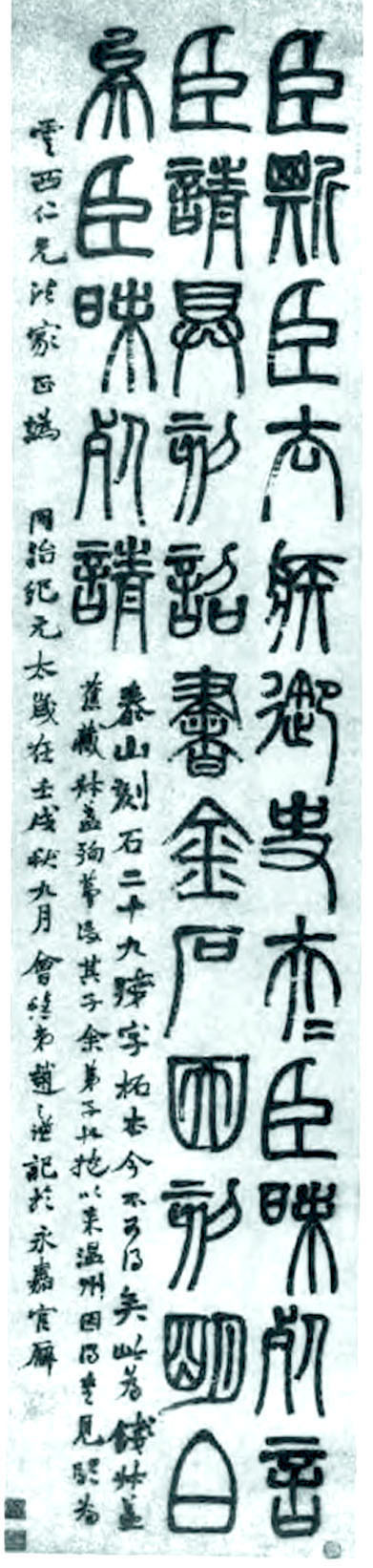

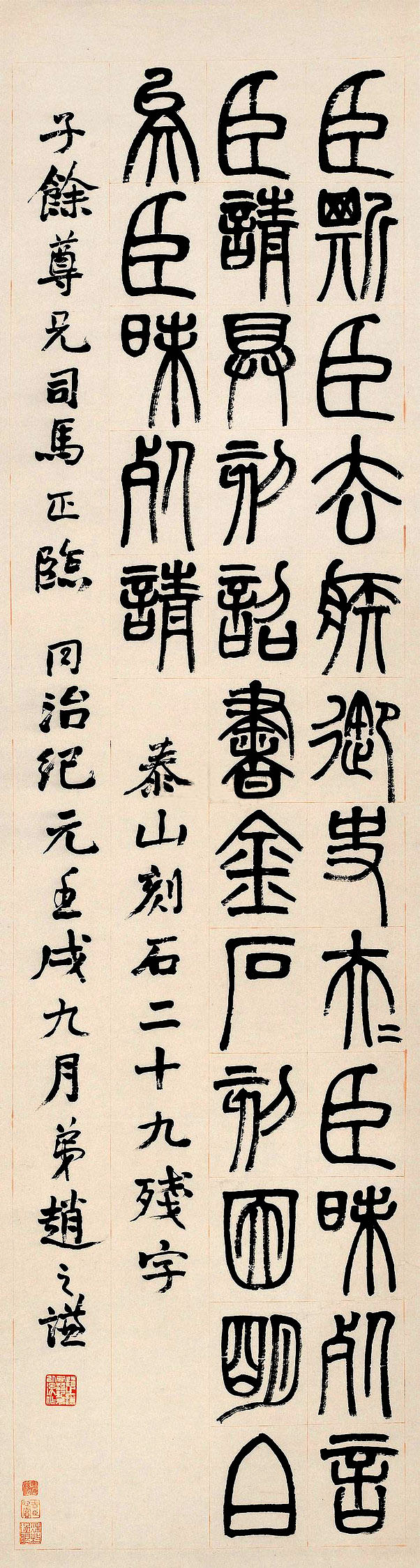

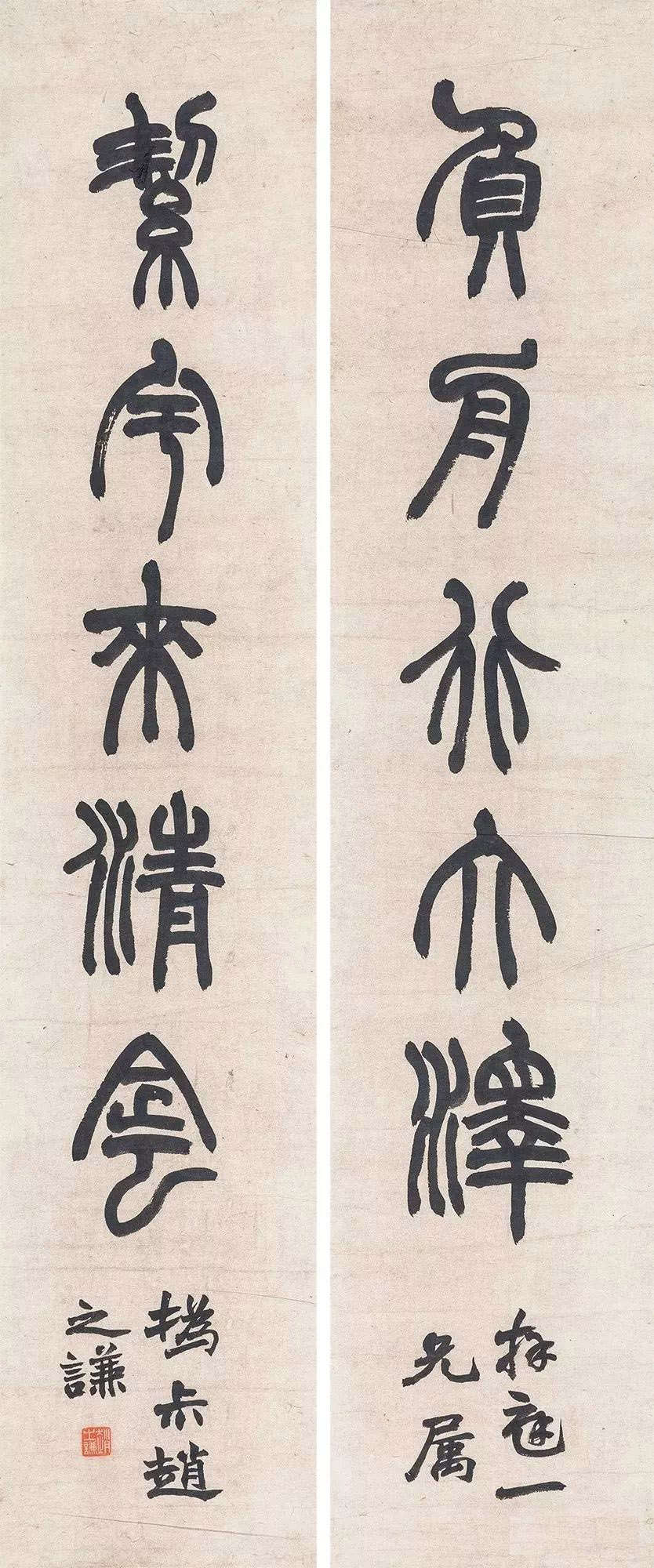

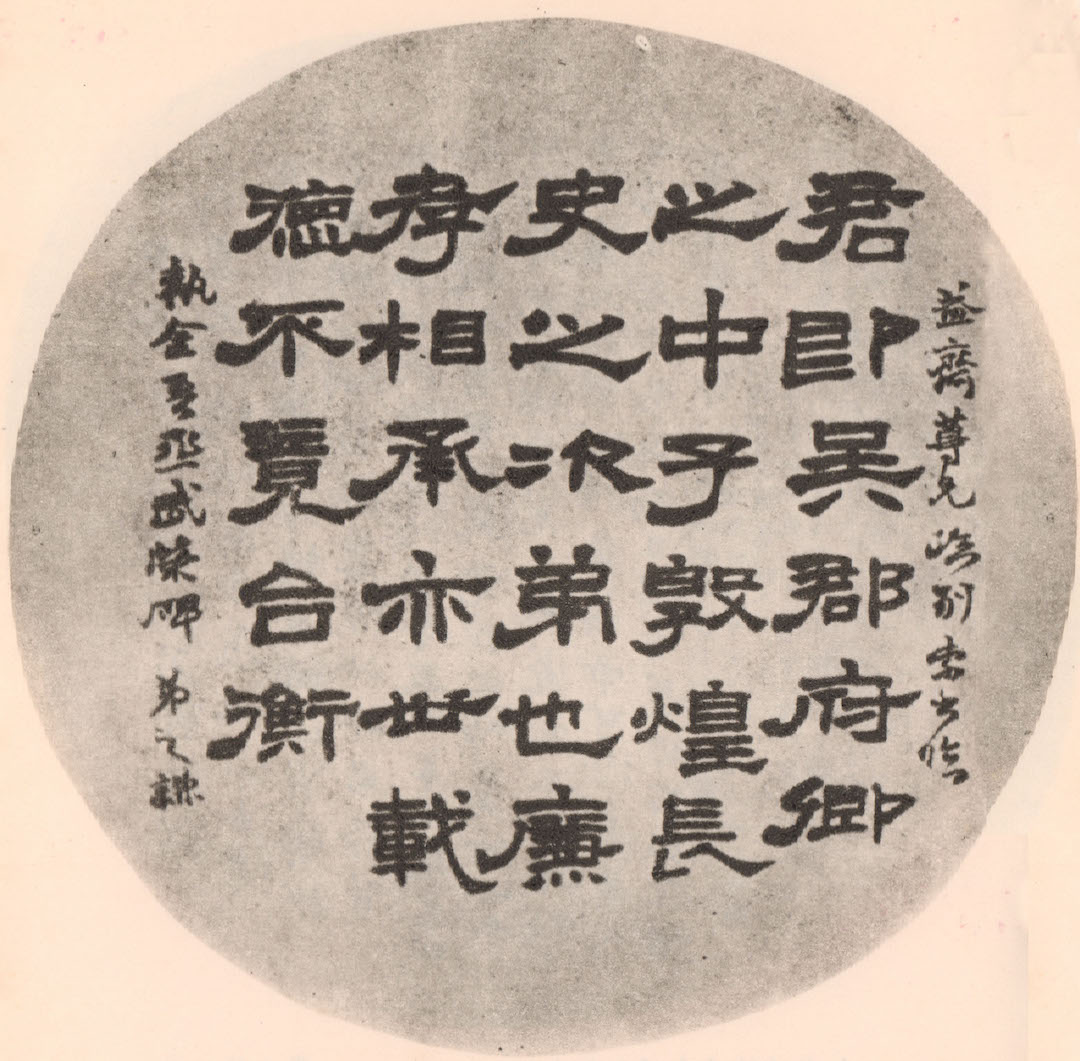

赵之谦临《泰山刻石》之一

赵之谦临《泰山刻石》之二

赵之谦临《泰山刻石》有两件,前真后假。第一件有长跋,可见郑重之意:“《泰山刻石》二十九残字拓本,今不可得矣。此为钱叔盖旧藏。叔盖殉节后,其子,余弟子也,抱以来温州,因得书见。临为云西仁兄法家正讹。同治纪元太岁在壬戌秋九月,会稽弟赵之谦记于永嘉官廨。”笔意和刀味并重。第二件仅署“同治纪元壬戌九月”,明显是从前一件中截取,篆字松散,笔画软弱,失笔较多。

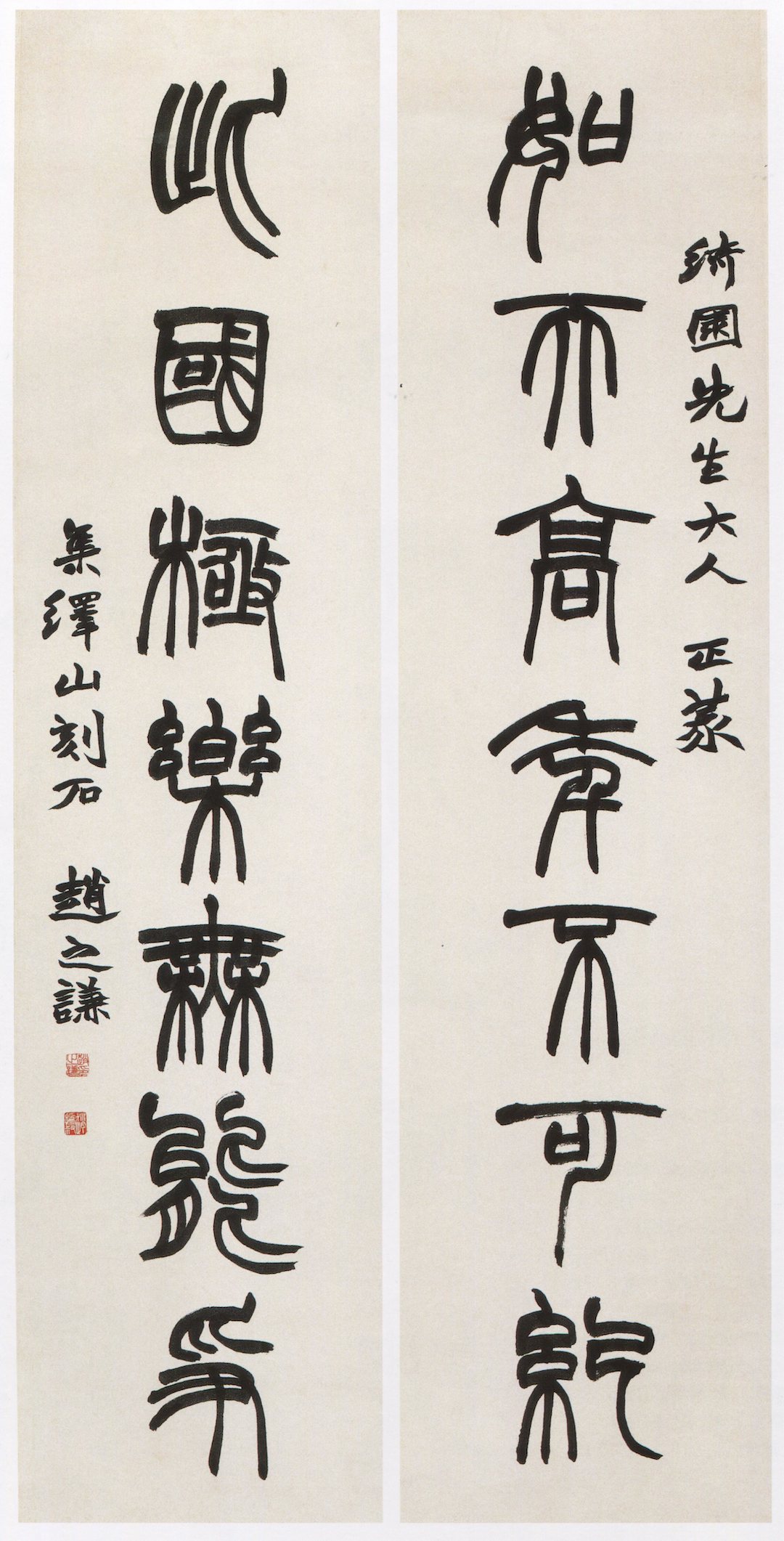

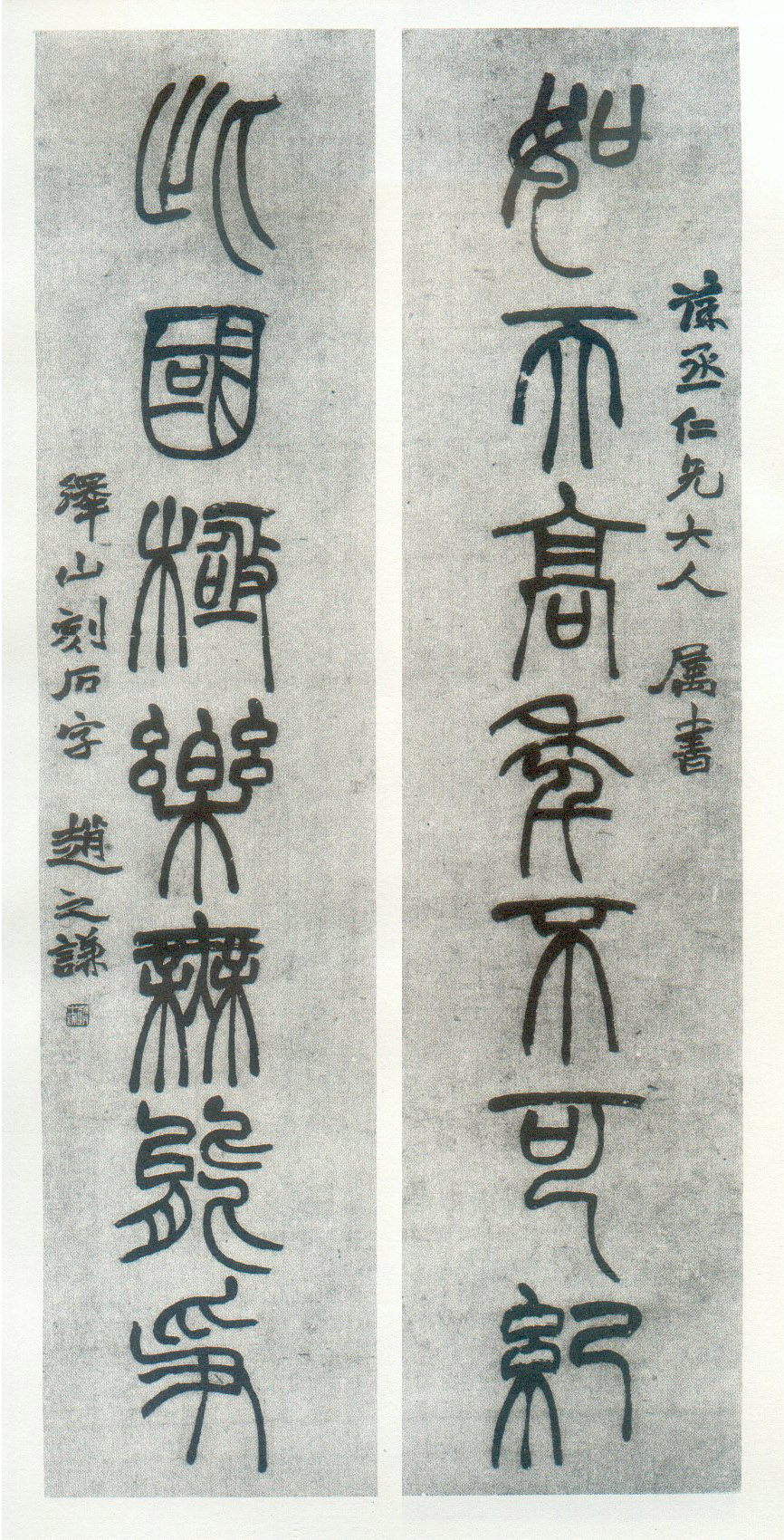

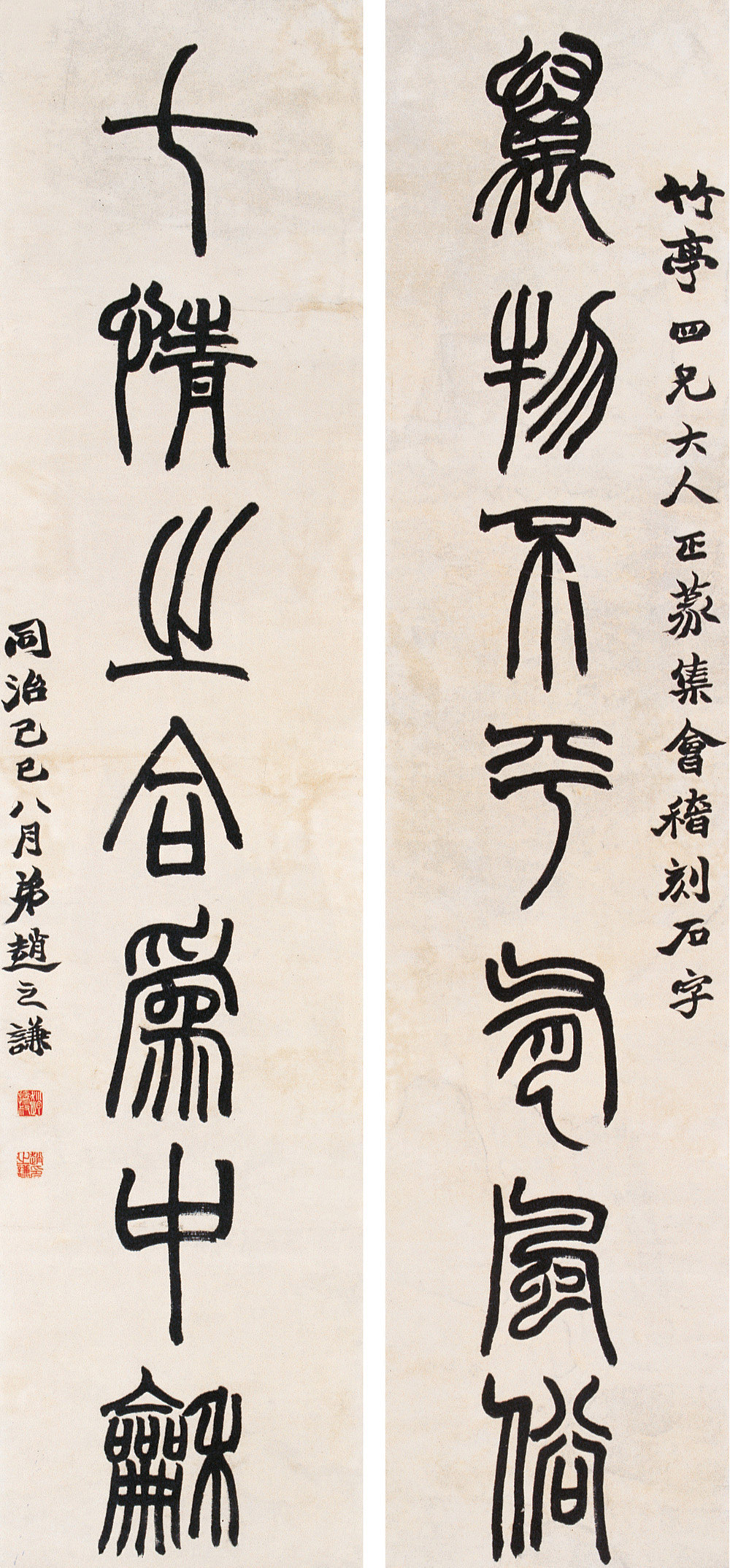

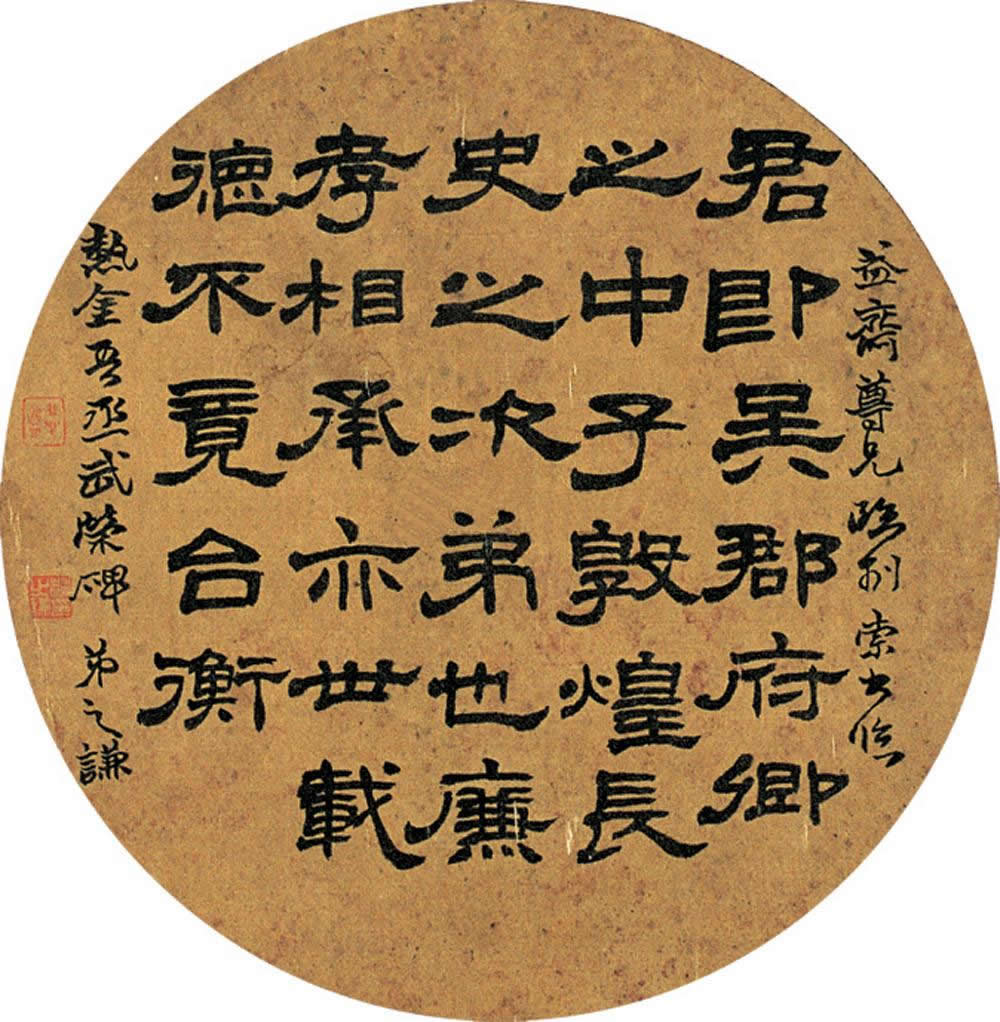

赵之谦集《峄山碑》如天此国联之一,现藏浙江省博物馆

赵之谦集《峄山碑》如天此国联之二,现藏浙江省博物馆

集《峄山石刻》篆书联“如天高年不可纪,此园极乐无能争”两件,皆为真品,送给不同的朋友。一件上款是“葆丞仁兄”,一件上款是“绮园先生”。笔法稍有差异,一瘦硬,一粗重,行笔略有差异,最明显的是上联中的“如、纪”二字,差异很大;结体一疏朗,一缜密。总体风格相近,说明书写时间应该相距不远。

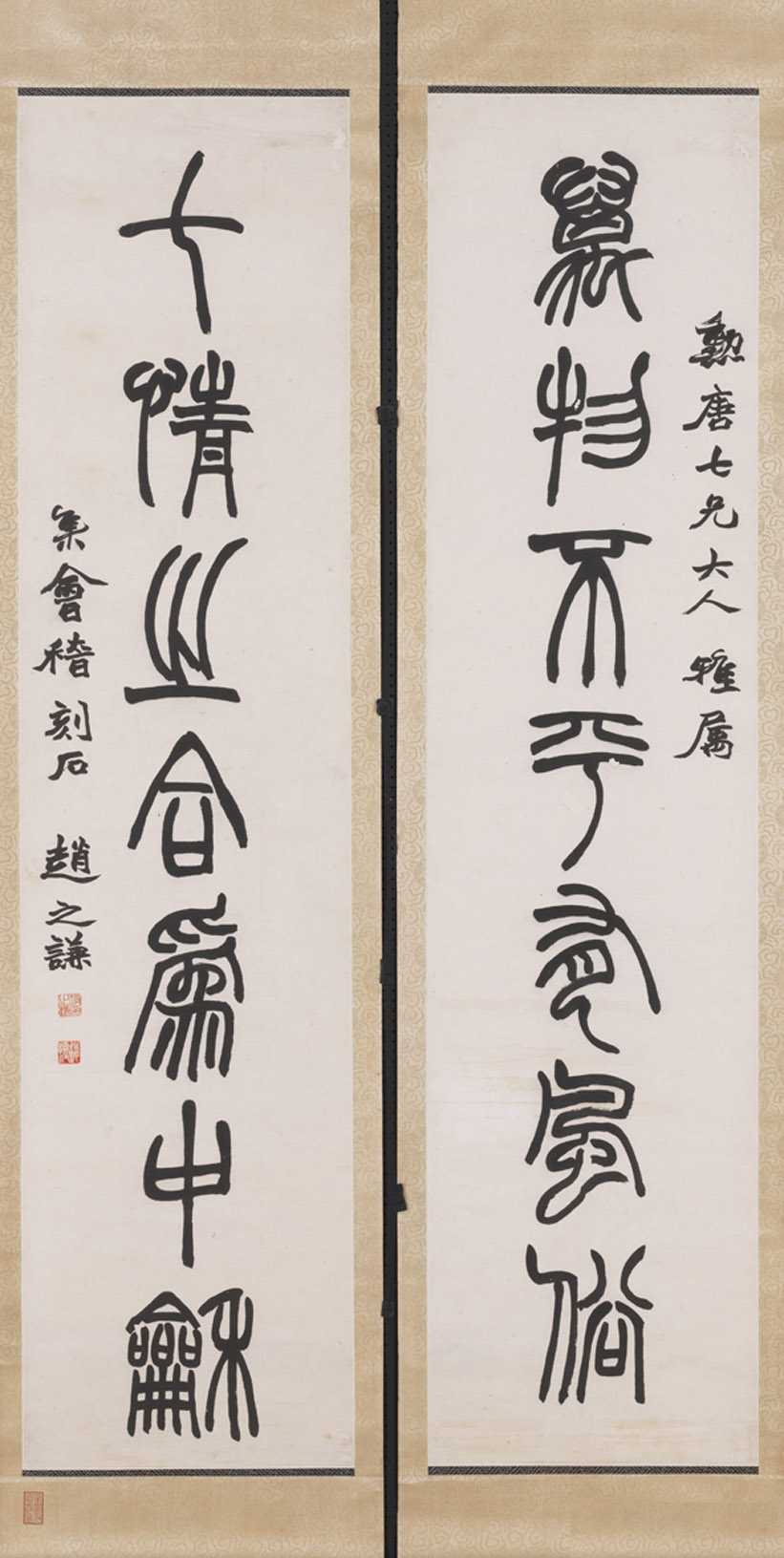

赵之谦集《会稽刻石》万物七情联之一,现藏台北故宫博物院

赵之谦集《会稽刻石》万物七情联之二

“万物不平有风俗,七情之合为中和”篆书联注明是集《会稽石刻》,与前面的“如天此园”联相比,笔法又有变化,可以看出赵之谦锐意变法之举。相比之下,第二件用笔明显迟滞,尤其是长线,功力明显不济,如“物”字便如春蛇秋蚓,笔画转折接搭处出现生硬圭角,再看“情”字右上类似“山”部位,更是生硬。受书人“竹亭”二字显然没进入状态,“亭”字行笔脉络不清,开篇即错,令人生疑。

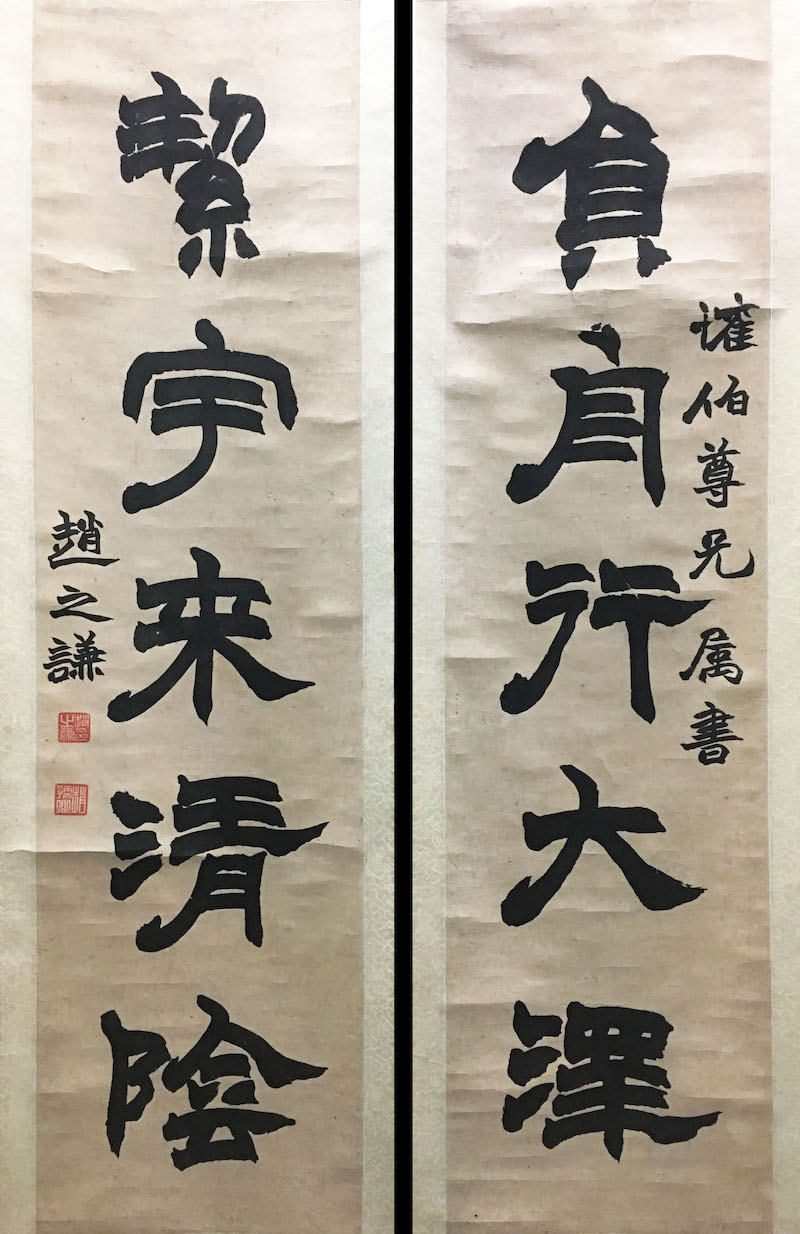

赵之谦 负舟絜宇隶书联,现藏浙江省博物馆藏

赵之谦集负舟絜宇篆书联之一

赵之谦集负舟絜宇篆书联之二

赵之谦集负舟絜宇篆书联之三

“负舟行大泽,絜宇来清阴”隶书联为赵之谦典型风貌,极为注重起收笔的动作变化,挑掠纵横,气势外露。通过这件隶书对联,造出三件相同内容篆书对联,此等“改头换面”之法,属造假常见手段。第一件最像赵之谦,起收笔都很夸张,但少了提按节奏变化,如“负”字起笔,将赵之谦的恣肆变成了累赘。“舟”字起笔自右而左,拉得很长,用笔太实,无一丝节律感。下联用笔尤见圆滑。要知道,赵之谦用笔具有似圆而方、似方而圆的特点,全然不见,笔画多的“絜、清、阴”三字,显得沉闷。款字的撇捺画在行将收笔时缺少按挫动作,“兄”字笔顺不对头,最是露怯。第二件笔画细致,行笔犹豫,致使迟滞,亦成病态,如“负”字行笔不够流利,“絜”字拥挤,“阴”字左耳旁过于随便。右下收笔太大,已成病态。款字行笔生硬,对比来看,第一件注明“集《会稽刻石》”,第二件则是“集《峄山石刻》”,试想以赵之谦才学,何以如此昏聩?第三件对联笔不入纸,墨色轻浮,笔画软弱,伪劣之作无疑。

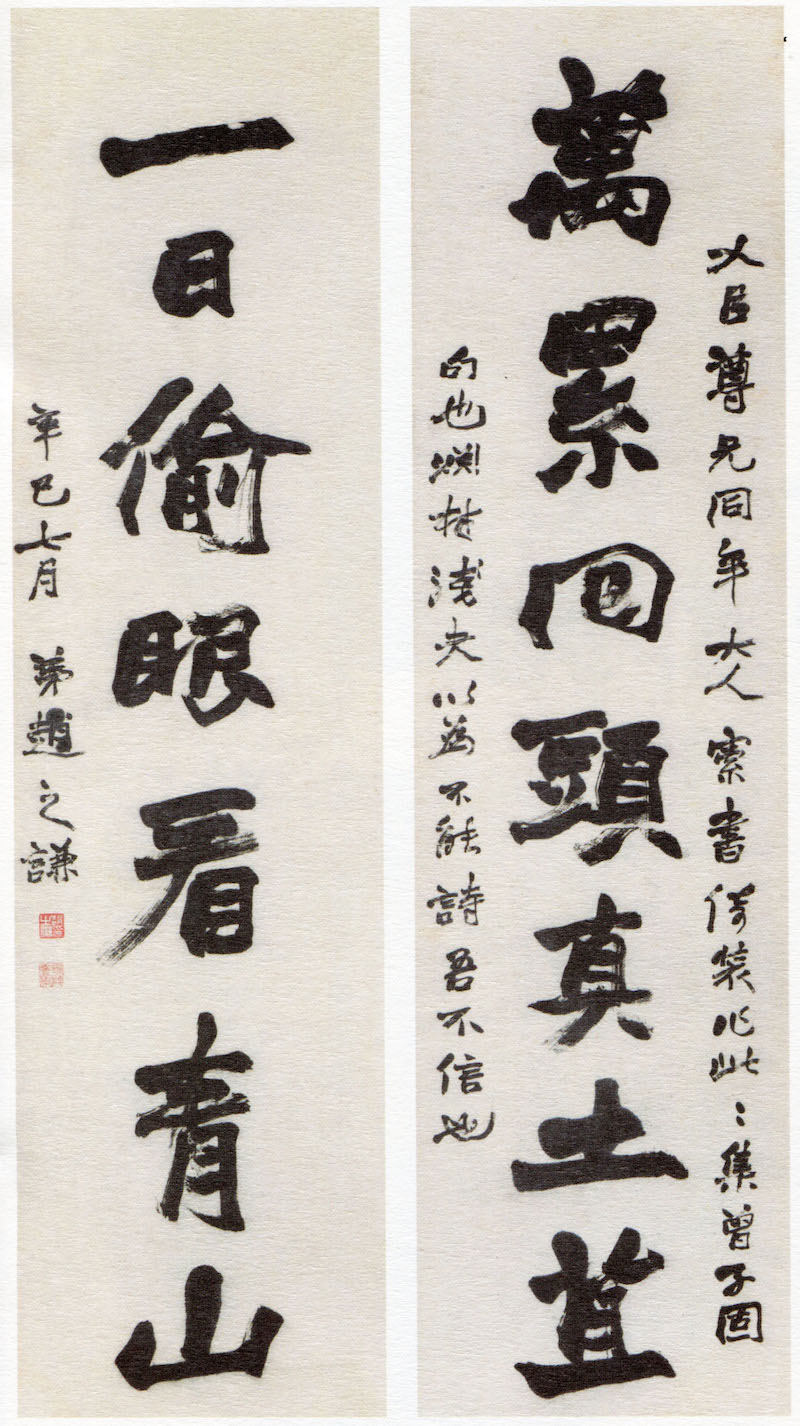

赵之谦临《武荣碑》扇面之一

赵之谦临《武荣碑》扇面之二

赵之谦临《武荣碑》隶书扇面,一真一伪。伪作水平较高,但一些细节不到位,很难发现。黑白扇面虽然看起来陈旧,却一气呵成,乃完满之作。第二件泥金扇面,看上去极为豪华,笔画有些疲软。毫无疑问,泥金纸质可以掩盖很多不足。拈出几处能够辨别的细节:第三行“次”字捺画,少了提按动作;第五行“竟”字收笔乏力,有描摹痕迹;最末“衡”字撇画少了平推动作,可谓“失之毫厘谬以千里”。最关键是款字出错,造假者不明就里,上款中“临别”之“别”字,不知行笔来龙去脉,生造而出,下款首“执”错成“热”,更是离谱。

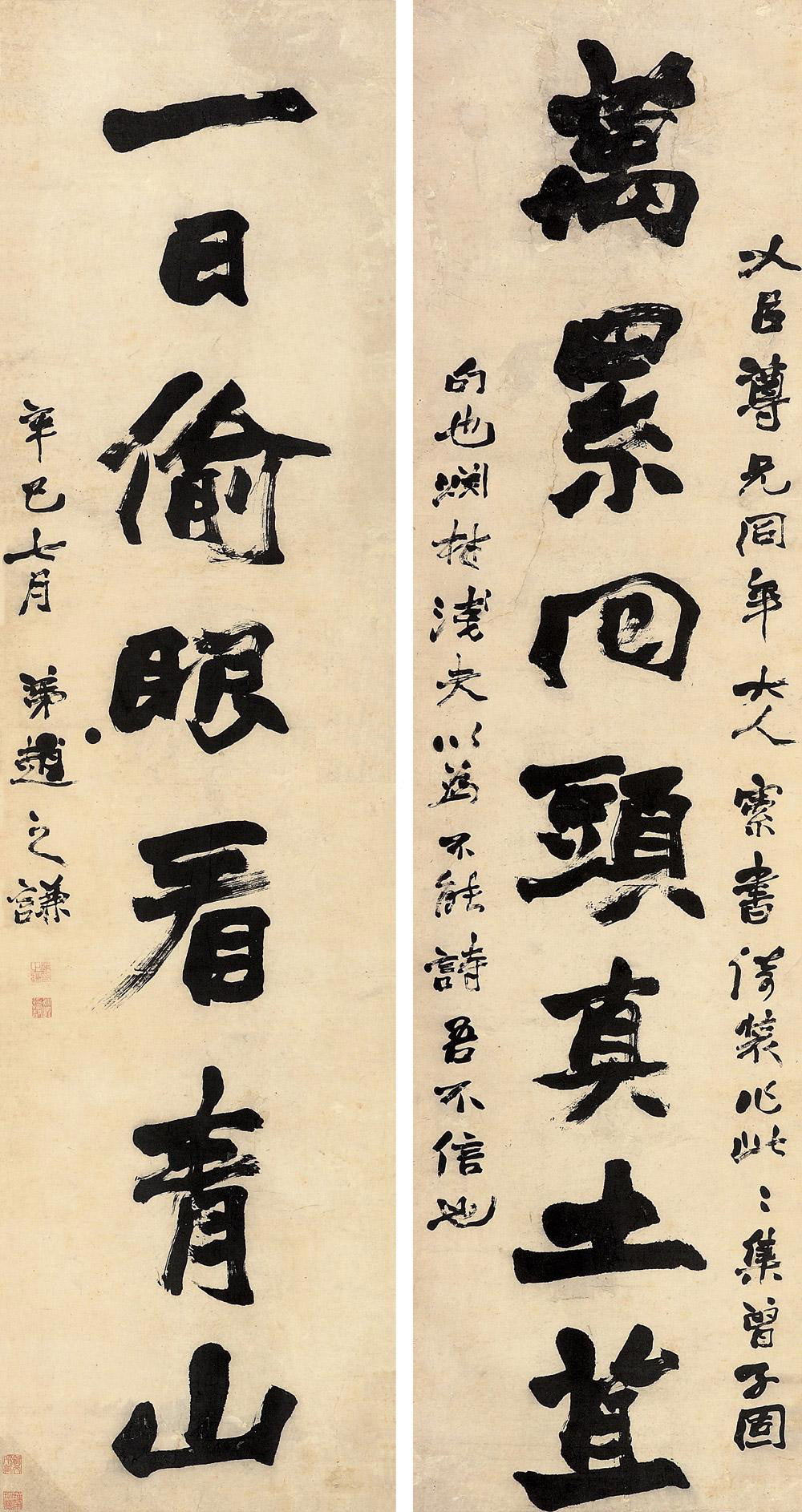

赵之谦万累一日大字联之一,现藏浙江省博物馆

赵之谦万累一日大字联之二,见于香港淳浩拍卖有限公司2009春季艺术品拍卖会

“万累回头真土苴,一日偷眼看青山”大字联书于“辛巳七月”,时1881年,去世前三年所作。从第一件对联可以看出,用的是羊毫,铺毫重按,枯湿浓淡明显,形成虚实之变。第二件看起来一模一样,唯下联“眼”字左下有一墨点。整件对联色彩偏差多半是拍照印刷修图之故,笔墨稍嫌沉实,略见逊色。若想进一步判定,还得看真迹,才能下结论。吴昌硕现存于世的“孪生”乃至“多胎”作品,亦有多件。

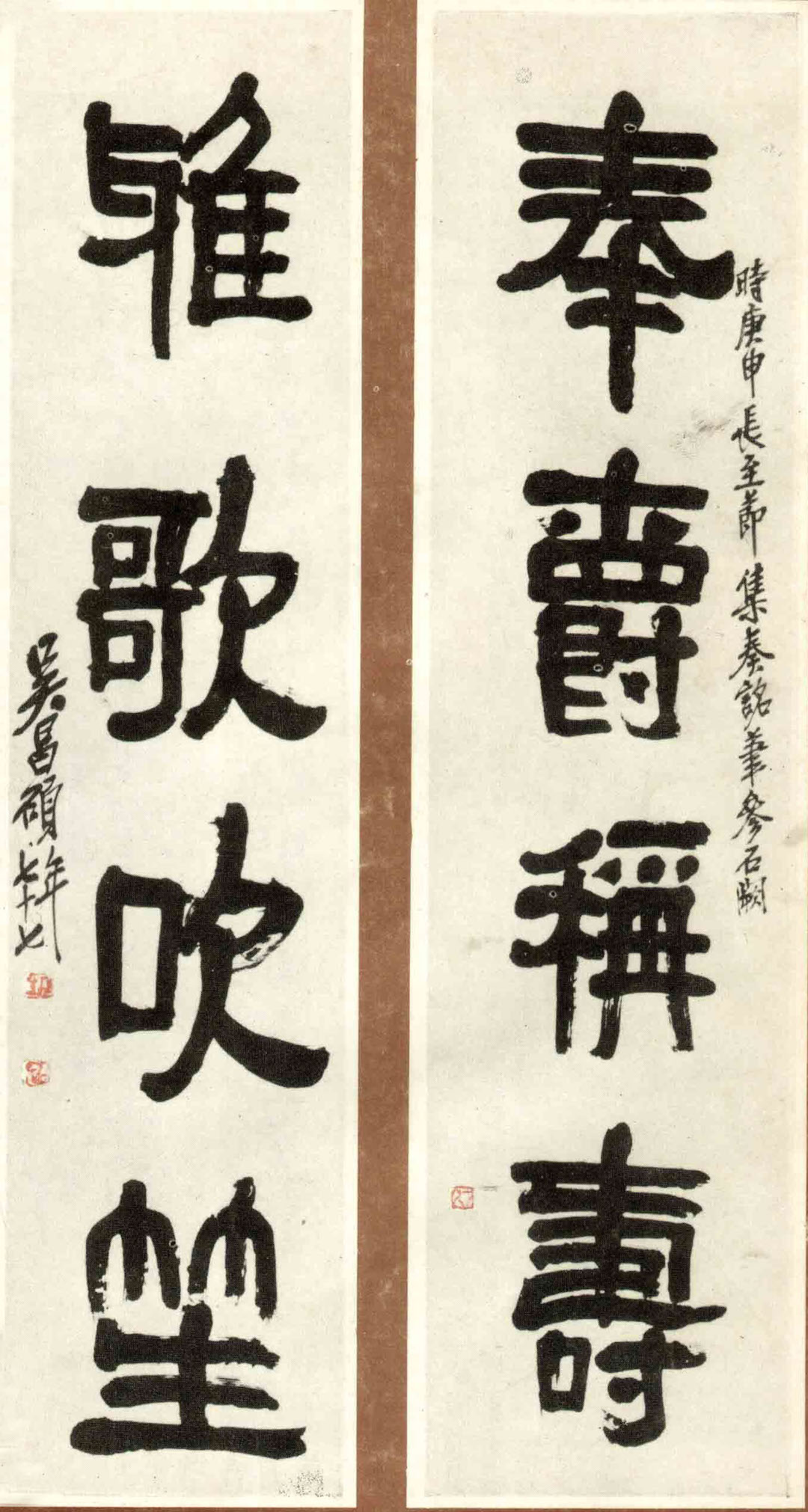

吴昌硕“奉爵雅歌”隶书联之一

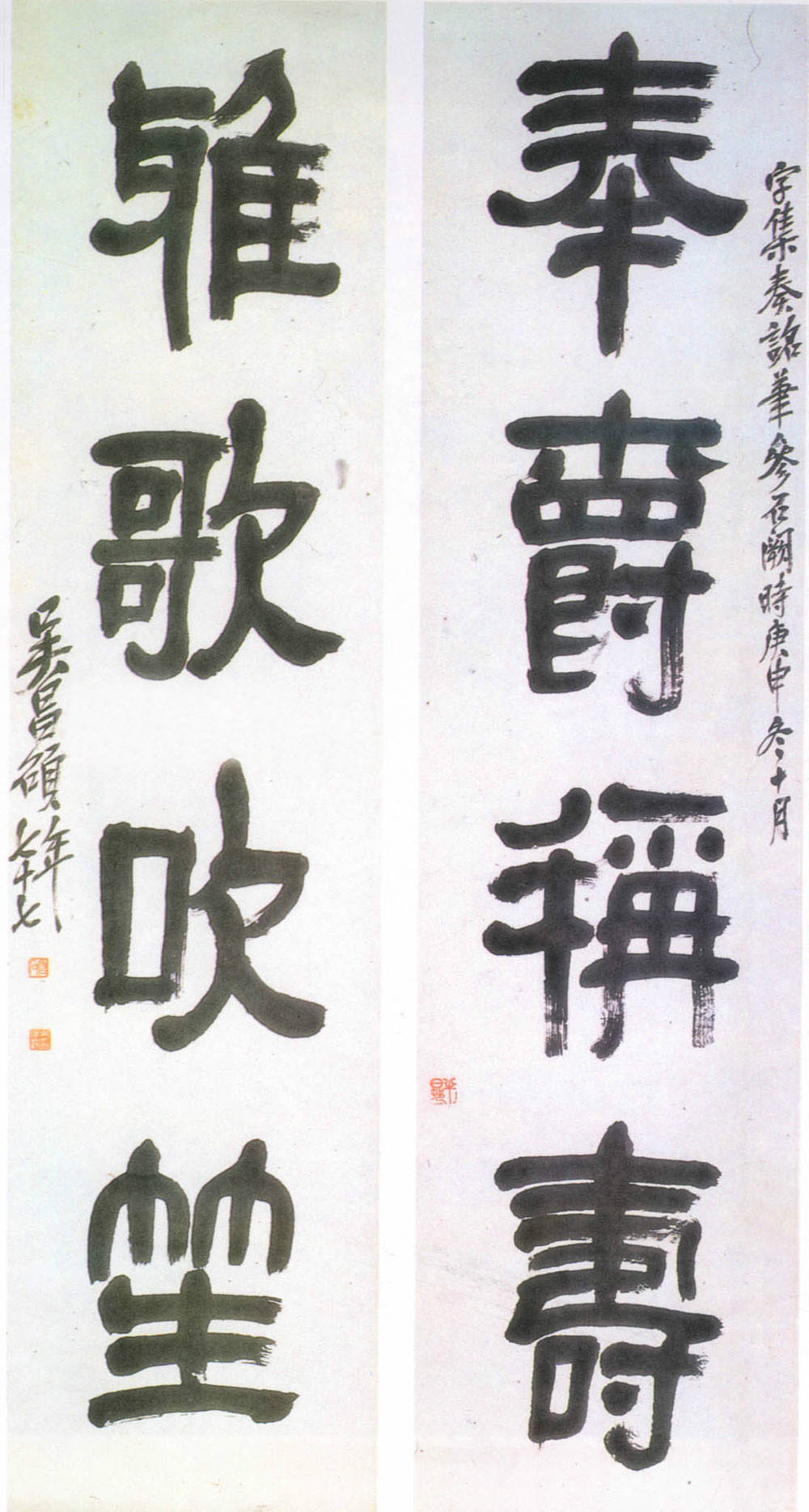

吴昌硕“奉爵雅歌”隶书联之二

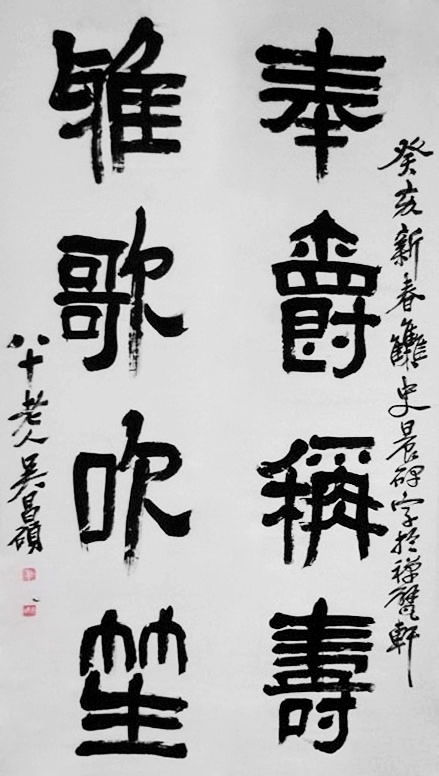

吴昌硕“奉爵雅歌”隶书联之三

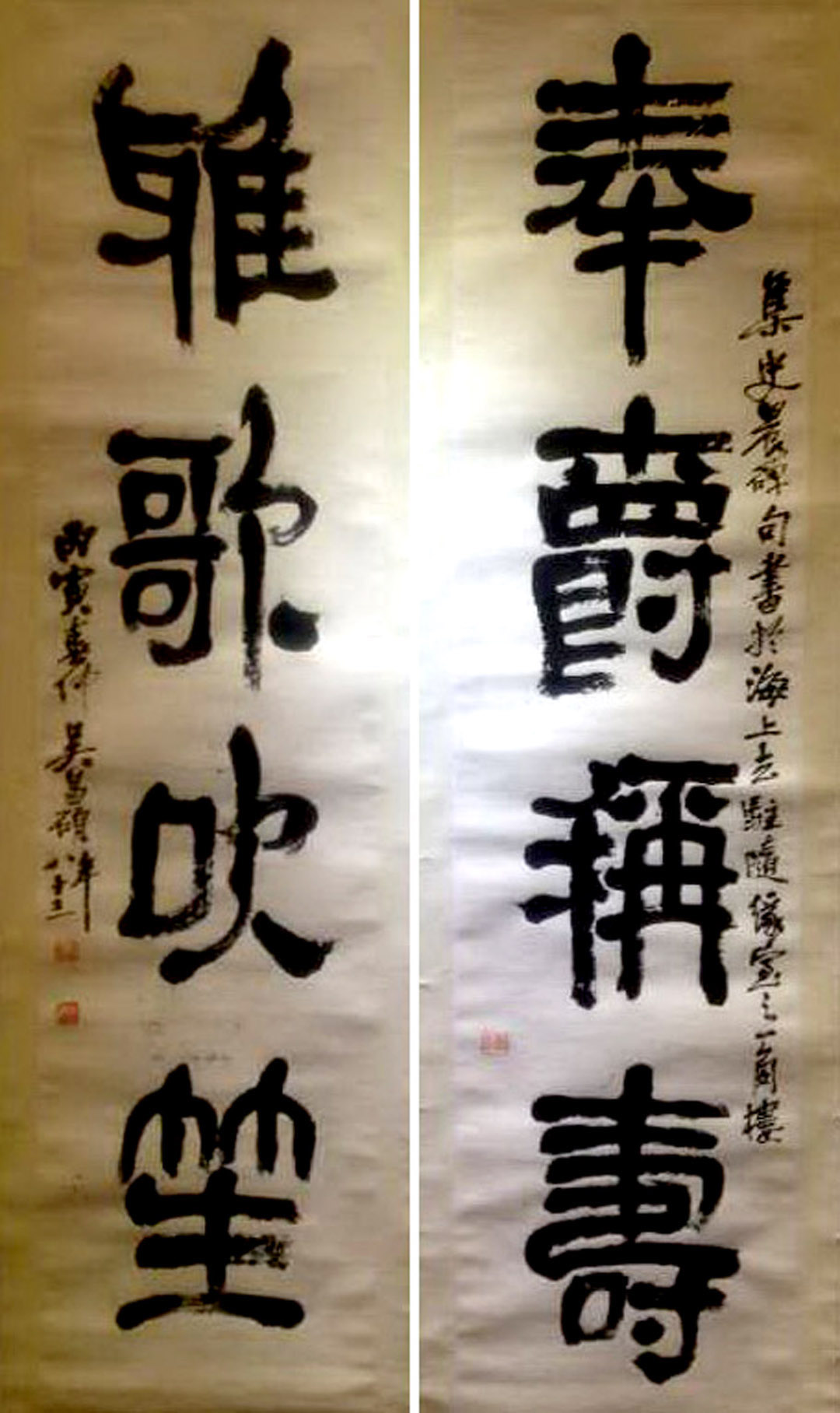

吴昌硕“奉爵雅歌”隶书联之四

隶书联“奉爵称寿,雅歌吹笙”共有四件,可先两两对比,再全部加以比照。第一件上款“时庚申长至节,集奏詺笔参石阙”,第二件上款“字集奏詺笔参石阙,时庚申冬十月”,下款完全相同,署“吴昌硕年七十七”。第一件用笔较细,第二件笔墨浓重一些。八个隶书大字基本相同,差别最大的是“笙”字竹字头。此外,第二件“爵、称”两字中多笔竖画出现的