研究前沿

汝州识象:何以雨过天青云破?

“雨过天青云破处,者般颜色作将来。”汝窑,因地处平顶山汝州而得名,在中国陶瓷史上有“汝窑为魁”之美誉。北宋后期,汝窑被皇室垄断,专为宫廷烧造瓷器,即“汝官瓷”,简称“汝瓷”。传世汝官瓷全世界仅存不到百件,珍藏于故宫博物院、上海博物馆等文博机构,成为举世公认的稀世珍宝。

“那是一种介于蓝绿之间的色彩,冷暖适中,内敛淡雅,不侵不溢,不事张扬,‘似玉、非玉、而胜玉’,消解了人间的烟火气,经过人与土的协和、水与火的交粹,还原了自然的朴茂精巧。”作者在文中对汝瓷如此描述道。本文选摘于作家出版社新出版的《与我相关的远方》。

汝窑淡天青釉弦纹三足樽式炉 故宫博物院藏

一

罡风如帚,扫涤沉积的雾霾,豁出中原难得一见的蓝天。

我站在汝州的土地上。

汝州,位于河南省中西部。北靠嵩山巍巍,南依伏牛茫茫,西接古都洛阳,东望黄淮平原。

中原风土厚重,至博至深,器物往往也随此而简易敦实、文质彬彬。“钧汝哥定官”,中国古代五大名窑中,其中的三大窑址都尘封在中原的土地上。

2015年的夏天,我应河南卫视《华豫之门》之约,采访钧瓷传承人、郑州大学的阎夫立教授和禹州的钧瓷制作名师任星航。由郑州之新郑,之禹州,之神垕,之登封,从古窑址到现代的窑炉,从研究所到现代作坊,从博物馆到私人陈列,一路辗转,粗略感受了中原瓷器文明的博大繁杂。尽管我们都是在泥土中长大成人,但是沉浸在钢筋玻璃电子的世界里,平日的生活里脱离了泥土。而在中原大地上行走,探访碎瓷星散、复归土地的古代窑址,感受神奇的釉色窑变、土与火的涅槃升华。

天人合一的瓷器艺术前所未有地刺激了我的审美感受,让我在一次次震惊之余,不由得心醉神迷。

传说“丹青皇帝”宋徽宗曾做过一个梦,梦到一场大雨过后,在远处天空云破处,有一抹神秘的天青色,令人着迷。他便落笔写下一句诗“雨过天青云破处”,他把诗句传给工匠,让他们烧制出这种诗中的颜色。一时间,不知难倒了多少大宋工匠。最后是汝州的工匠技高一筹,在釉彩中加入玛瑙,烧出了令宋徽宗满意的梦幻色彩。而天青色釉也就成为汝窑瓷器的代表色。1000年过后,“天青色等烟雨,而我在等你……”曲调传遍了九州。可什么是“天青色”?只可意会,不可言传。

汝窑天青釉三足樽承盘 故宫博物院藏

汝窑开窑在宋徽宗年间,直到靖康二帝被俘、偃武修文的北宋在历史的血色中消逝了最后的背影为止。这么一算,汝窑存世其实只有短暂的二十年,当前存世的汝瓷也不过百件,但是汝瓷却成中国陶瓷史上最美的颜色。“雨过天青云破处”,短短二十年惊鸿一瞥,汝瓷像一颗流星划过夜空,留下绝世的惊艳。“无汝不成馆”,一家博物馆,没有一点汝瓷的影子,无论如何上不了档次。

汝瓷博物馆位于原汝州学宫内。从一处不甚高大的牌坊寻进去,大成殿便在眼前。这是一处单檐硬山式建筑,斗拱脊饰齐全。

供着孔圣人的大成殿巍峨居中,大殿一侧的廊房即是博物馆了。阳光打成斜条,直插廊房,一个老者埋头盯紧手中的工尺谱,板眼分明地在喉咙里唱着戏文,声音压抑,也不高,但仍有磅礴之气隐约传来。

汝瓷博物馆只有几间房,也只有我一个参观者。古代的一堆碎瓷,瓷片和着泥土,在橱窗里不成款型地杂乱堆放着,彰示汝窑在此地毋庸置疑的存在感。邮票上见过的汝瓷四件套的仿制品也在此陈列:弦纹的三足樽,还有同样是三足的洗、碗、盆。这是生活实用件,也可见出汝瓷的平易之风。这种风习一直传薪不息,以至现代汝瓷大师的作品,大多也是瓶罐盆盏等日常盛器和摆器。

汝窑天青釉圆洗 故宫博物院藏

我隔着博物馆亮着灯的玻璃罩,仔细端详汝瓷。那是一种介于蓝绿之间的色彩,冷暖适中,内敛淡雅,不侵不溢,不事张扬,“似玉、非玉、而胜玉”,消解了人间的烟火气,经过人与土的协和、水与火的交粹,还原了自然的朴茂精巧。

北宋 汝窑 青瓷无纹水仙盆 台北故宫博物院藏

最奇的是汝瓷的各色釉彩,不论是菊黄釉、茶沫釉、葱绿釉,还是天青、豆青、粉青、褐彩,每件器物的色泽无不青翠华滋,釉汁肥润莹亮,大概是由于汝瓷的釉中含有玛瑙的缘故,光色并不晃眼,颜色也不见争斗,是褪去了火气的淡雅,销钝了锋芒的精致,与其说是让人惊艳,倒不如说是让人沉醉。纹饰是陶瓷的形而上学,是一种寄寓深广的文化,而汝瓷纹饰简易,道法自然,宁缺勿滥,只是有一种跳刀纹显得很是特别,如冰凌悬针,春笋破山,如箭簇,如骤雨,纷至沓来,奔涌而至,淋漓复浩荡,让人惊奇。

伫立在汝瓷博物馆,我看到宋元时期全国的窑址分布图。800年前的古代中国,窑火星星点点,遍燃神州。其中有两块地域星星最多,显得特别:一是以豫晋冀为主的中原板块,一是浙闽赣为核心的东南版块,而其中的汝州就是中原版块的核心。大凡成就名陶名瓷的地方,一是拜当地的水土和金属物产所赐,一是当地文化的荣盛特别是艺术造物的别致,还有就是交通的便利和市井的繁华。汝州自不例外——豫西大平原的千里沃土,汝河清冽的水质,中原文化的厚重积淀,偶然而又必然地成就了汝窑的绝唱,铸造了火与土的传奇。

几间廊房,浓缩了汝瓷短暂而辉煌的历史。华夏窑火继薪千年,耿耿不息。而仅仅在中原燃了20年的汝瓷窑火,却是辉映千年的中国窑火中最耀眼的星辉,成为神秘的“瓷国”文化传奇的一部分。

二

我兜了一个圈子,转到了厢房的另一侧。

这是驰名天下的《汝帖》展厅。 20块800年前的石碑静卧其中,沉默无语。

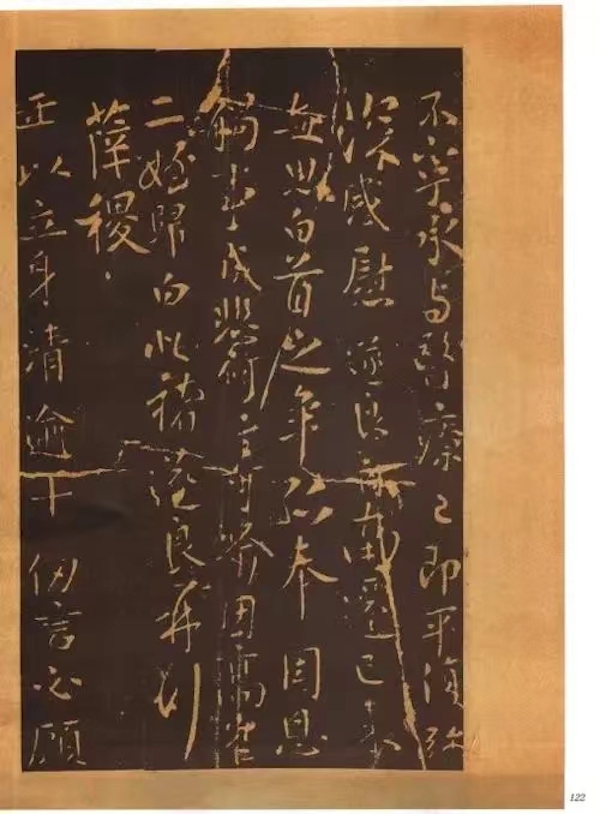

汝帖(局部)

我俯下身子仔细品读石上的碑文。碑上镌刻着从先秦到隋唐、五代的名家书法:郑国大夫皇颉的潇洒俊逸;孔圣宣尼的浑厚肃穆;酒仙刘伶的洒脱不羁;蔡邕的飞白洞达、骨气神爽;钟繇的古朴典雅、流转自如。一代代书者的生命映射在方寸波磔之间,尤让人印象深刻的是张芝的草书,可谓天马行空,凭虚欲仙,而唐王李世民的手书则“意兴天来,字外风云”,骨相森然,顾盼自雄,俨然一副君临天下的气派和风范。

这是一方方凝固在石头上的立体文字,这是一个个离我们远去的逝者的背影。斧砍钎凿,锤起錾落间,一个个、一行行、一篇篇汉字带着作者的吁息,带着情感的温度,带着高迈的思想,带着生活的烟火气,钤入石头深处。几百年的火候凝成,我们仍可从中读出苏轼的通达、黄庭坚的才气、徐渭的狂放、朱耷的孤愤,乃至赵佶的孤芳自赏、董其昌的性情和世故、蔡襄的周圆和老到……

毛笔蘸墨,一笔一划中界破了虚空,留下了笔迹,人心之美,万象之态尽显其中。美学家宗白华曾说:“罗丹所说的通贯宇宙、遍及于万物的线,中国的先民极早就在书法、在殷墟甲骨文、在商周钟鼎文、在汉隶八分、在晋唐真行草书里,做出极丰盛的、创造性的反映了。”

《汝帖》计有金石文8种,秦汉三国字体5种,五朝帝王书31引,魏晋9人书以及王羲之十帖、南唐十臣、唐三朝帝(后)四书和欧阳修、虞世南、褚逐良、颜真卿、柳公权、贺知章、李后主、吴越王钱等90余家书法手迹,共计109帖。

是谁搜集了这么多珍贵的手迹,又把它们刻石勒铭,传留至今?

北宋时期,当时汝州的治所在临汝。这可是一片文化热土。哲学家程颢、程颐兄弟,政治家范仲淹、富弼、张商英,诗人叶梦得,书法家黄庭坚,著名的苏氏兄弟,都在这里工作、生活、游历过,自命不凡的唐朝大诗人刘禹锡还在此做过刺史,留下“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的名句。那时候临汝曾有一座望嵩楼,楼高三十米,上下三层,凭栏远眺,嵩山峻岭尽收眼底。唐代大诗人李益曾登此楼赋诗:“黄昏鼓角似边州,三十年前上此楼。今日山川对垂泪,伤心不独为悲秋。”唐、宋、金、元时期,望嵩楼与黄鹤楼、岳阳楼齐名,有江北第一楼的美称。可惜在历史上最长的元末农民战争中毁于兵火,坍塌不存。

宋大观三年(1109年)的八月,汝州来了一位年轻的郡守,名叫王寀。这位来自江西的少年才俊可不是一般人物,他的父亲王韶是北宋一代名将,曾任枢密院副使,其兄为镇守西陲的边关元帅。王寀七八岁时受封“从八品”, 年轻的王寀不仅是精通儒释道的学者,还是名动一时的书法家、出口成章的诗人。从他留下的诗句中,可见他的不凡才情:“一江秋水浸寒空,渔笛无端弄晚风。万里波心谁折得,夕阳影里碎残红”。江山易碎,世道维艰,人心难卜,不幸一语成谶。王寀后来任兵部侍郎。因病迷惑,好神仙道术,应召入宫中延神作法,为人构陷,以通敌谋反的大罪,被下狱弃市。——那是后话。

搜罗了那么多名家字迹,王寀又找来当地最有名的石匠,把字帖刻成12块碑。中原的石匠没有留下他们的名字,但是镌刻者的铁画银钩,字字传神,而且浓墨、枯笔等特殊效果,都神采毕现。从此,中国书法史上有了一个光芒赫赫的名帖——《汝帖》。

字碑刻成之后,王寀把它们镶嵌在汝州官衙“坐啸堂”的墙壁上,随时赏鉴、观摩。后移至望嵩楼上。名家书法合着自然山水,眼前的书法看乏了,再抬眼望望远处的嵩山。王寀在其中流连忘返,心满意足。

刻成石碑的书体有了立体感,字有了深度,便有了气势。而众多的名家碑帖排列成阵,也便有了历史的纵深,汉字的流变也尽在其中:从浑朴豪放,醇厚圆润的先秦金文到天真奇采、体象卓然的石鼓文;从线条飞腾、方圆绝配的小篆到端庄遒劲、浑朴敦厚的汉隶;从笔意奔放、笔画波磔的章草到奇纵变幻、灵气四溢的行书;从骨力充盈,神采照人的晋唐楷书到如顶针垂露、悬石奔雷的草书,琳琅满目,林林总总,让人惊奇。

碑立起来了,县里的士人百姓,都可以来此拓本,“松煤拓纸岁万本”,汉字的精灵翩翩散入寻常百姓家。自此,临汝这个小地方有了胸怀天下的人文底气,有了包孕万有的文化格局。

之后的故事大同小异,物事人事离乱纷纭——明末战乱,望嵩楼楼焚碑残。汝帖碑刻被丢弃在马厩中;清顺治七年,巡道范承祖重新修整一新,并加跋2刻,重新收藏于县衙;道光十八年,州守白明义见所存碑文漫漶难辨,又自洛阳购得《汝帖》宋时原拓一部,重摹诸石,碑刻变成了20块。1947年临汝解放,州衙被毁,碑帖流落民间。新中国成立,从民间的门槛、马厩、路基中,陆续找到了18块石碑,又从开封的拓本中复制了两块。谢天谢地,总算凑齐了原来的碑帖。

汝帖的历史也是中国战乱史的写照。

汝州的文化人,都有一个《汝帖》情结。

明代规定,所有的县治以上的城邑,必须建文庙和武庙,分祀孔子和关公,以倡导仁义。1983年以后,20块石碑109帖的《汝帖》迁入修缮后的文庙。身处新时代,汝州的文化人又提出续帖。盛世修书在汝州成了盛世续帖。因为《汝帖》搜集的只是宋以前的书法精华,新时代的当地文化人开始筛选有宋以来的书法精品,他们从千余年中挑选出68位书家,择选出80幅作品,再刻制块碑帖,这样一来,《汝帖》的总数达到了整整100块。

现在的汝碑,闪耀着宋代以来的一串熠熠生辉的名字:苏轼、黄庭坚、范成大、赵佶、蔡襄、米芾、赵孟睢⒅燹恰⑼躅臁⑿煳肌⒍?洳?⑻埔?⑽尼缑鳌⒆T拭鳌⒔鹋?⒅[啤⒁帘?罚?褂形獠?丁⑵腓?⑸趁虾!⒗钍逋?⒘稚⒅?⒐??簟???歉鞒首颂??飨云淠埽?衿?钕衷谙执?谋?种小