遗产数据库

章丘董东遗址

来自: 济南考古 |

发布时间:2024-11-9 21:42 |

查看: 390 | 发布者: gogoyy |

摘要: 大汶口文化因泰安市大汶口遗址而得名,其主要分布在以汶、泗流域为中心的山东半岛地区,距今大约6200-4600年。它上承后李文化、北辛文化,下接龙山文化、岳石文化,在海岱地区考古学发展序列中占据十分重要的地位。目前发现大汶口文化的遗址达几百处,在济南市有董东遗址、焦家遗址、周河遗址等。董东遗址位于济南市章丘区龙山街道董东村东南,南距城子崖 ...

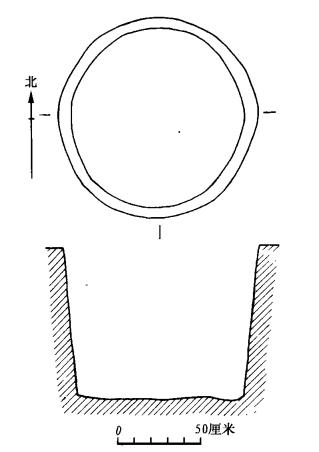

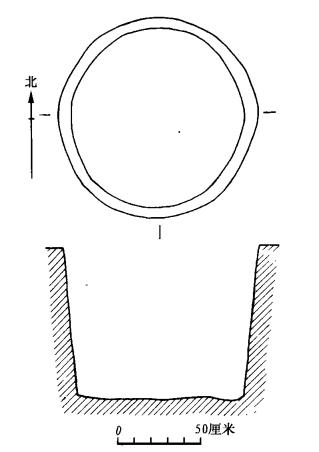

大汶口文化因泰安市大汶口遗址而得名,其主要分布在以汶、泗流域为中心的山东半岛地区,距今大约6200-4600年。它上承后李文化、北辛文化,下接龙山文化、岳石文化,在海岱地区考古学发展序列中占据十分重要的地位。目前发现大汶口文化的遗址达几百处,在济南市有董东遗址、焦家遗址、周河遗址等。董东遗址位于济南市章丘区龙山街道董东村东南,南距城子崖遗址约5公里,原济南市文化局文物处与章丘县博物馆曾对该遗址进行过多次调查。为进一步了解遗址的文化内涵,解决以城子崖为中心的文化小区分布范围等问题,1990年10月,山东省文物考古研究所对遗址进行了调查、钻探和试掘。钻探、试掘结果表明,遗址呈长方形,东西长约600米,南北宽约300米,总面积约18万平方米,文化堆积厚0.3至3米。遗址西部以汉代文化堆积为主,中部主要是商周时期文化堆积,整个遗址中都发现大汶口文化堆积,但以东部为主,体现出该遗址有较长的时间延续。编号为T2的探沟除耕土层之外,均为大汶口文化堆积,总厚度125厘米。在2号探沟中发现了灰坑和灰沟。灰坑有圆形、椭圆形和不规则形三种,有的呈筒状,壁稍内收,有的呈锅底状,均无加工痕迹,可能是利用的自然坑穴。以灰坑H4为例,其内填土为黑灰色,黏性较大,包含少量兽骨、红烧土块、木炭屑等,为当时的生活生产垃圾。灰沟内亦填黑灰、灰褐色土,包含石块、兽骨、红烧土块和大汶口文化泥质红陶片。

灰坑H4平、剖面图

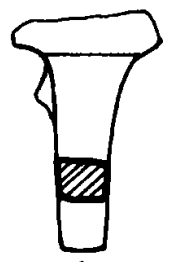

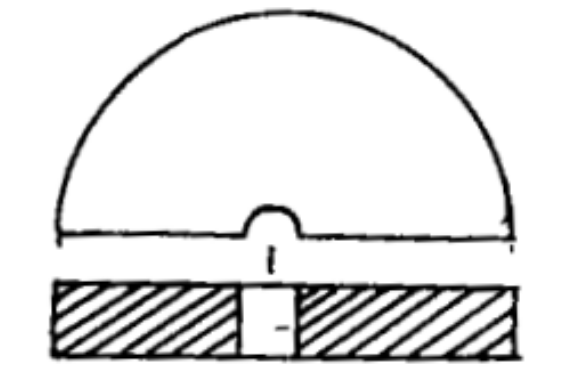

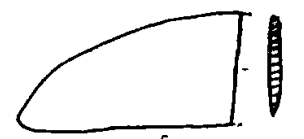

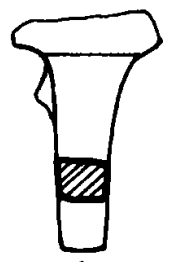

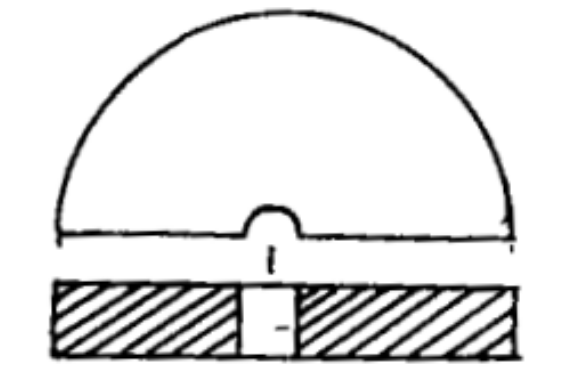

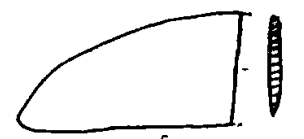

此次发掘出土的大汶口文化遗物有陶器、石器、蚌器等。陶器数量较多,以泥质陶为主,夹砂陶次之。夹砂陶火候较高,泥质陶火候较低。陶色以红陶为主,还有褐陶、灰陶等。陶器制作规整,陶胎均匀,有的表面经过磨光,可辨器形有鼎、罐、盆、钵、豆、杯、瓶、器盖、纺轮等。发现的陶鼎多为口沿残片,无完整器,在鼎腹部有方格纹、三角状压印纹、附加堆纹、压点纹等纹饰;鼎足有尖锥状、铲状、柱状及三角形足等,鼎足外侧饰有泥突。此外还发现一片彩陶残片,为红白两色相间绘彩。石器多数磨制而成,有的局部打制,器类有斧、铲、凿、环、纺轮等。还有一件尖头、弧背、平刃的蚌镰,应为实用器。

董东遗址出土陶鼎足线图

董东遗址出土石纺轮线图

董东遗址出土蚌镰线图

董东遗址的大汶口文化堆积,大都集中在遗址的中、东部居住区内。出土的罐、钵口沿、鼎足、杯、盆、豆等都为轮制、手制相结合,纹饰简单,质地比较粗糙,具有大汶口文化早期的风格,对研究这一时期的文化面貌、社会生活、生产活动等方面具有重要价值。参考文献:

①李学训、郭公仕、曹元启:《山东章丘县董东村遗址试掘简报》

②刘伯勤、宁荫棠:《山东章丘县西部原始文化遗址调查》

文稿:常卓林