[1]杨守敬,熊会贞疏.段熙仲点校.陈桥驿复校.水经注疏[M].南京:江苏古籍出版社,1989.

[2]范晔.后汉书·光武帝纪[M].北京:中华书局,1965.

[3]范晔.后汉书·西羌传[M].北京:中华书局,1965.

[4]王云五主编.汉礼器制度及其他五种.独断[C]//丛书集成初编.上海:商务印书馆,中华民国二十八年十二月初版;(东汉)蔡邕.独断卷下[M]上海:上海古籍出版社,1990.

[5][14]范晔.后汉书·祭祀志[M].北京:中华书局,1965.

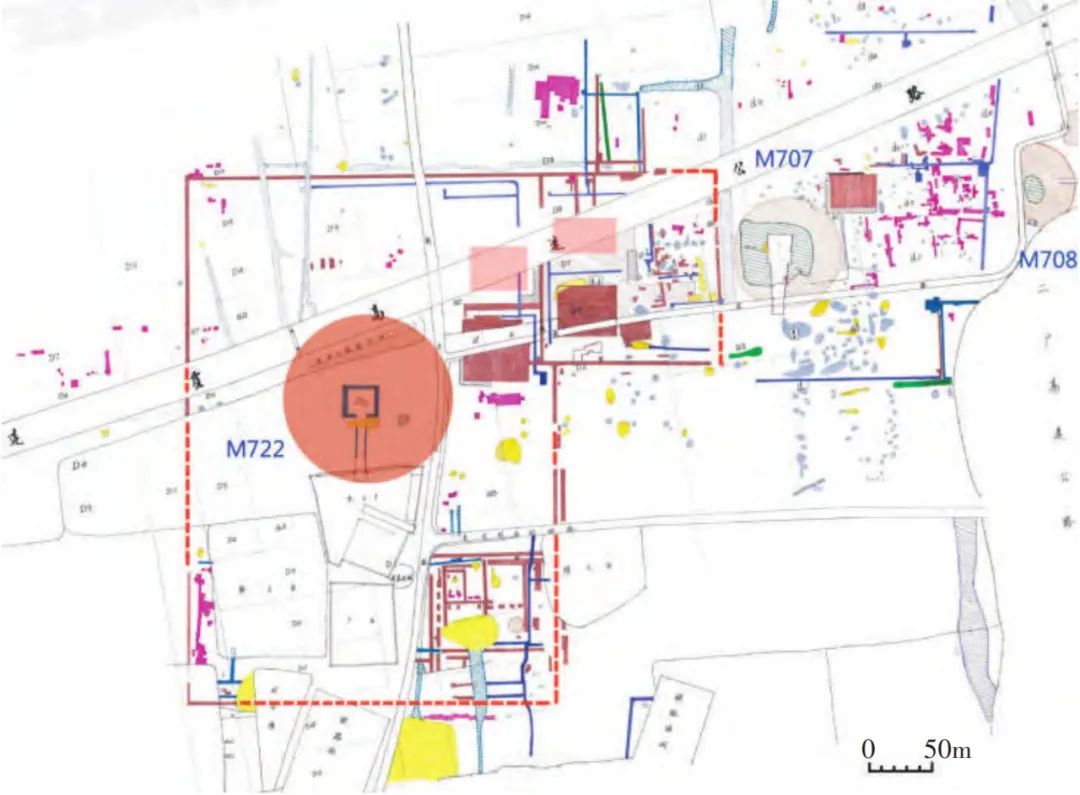

[6]严辉.再谈孟津大汉冢为东汉光武帝原陵[J].中原文物,2022(6).

[7][8][13][16]范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965.

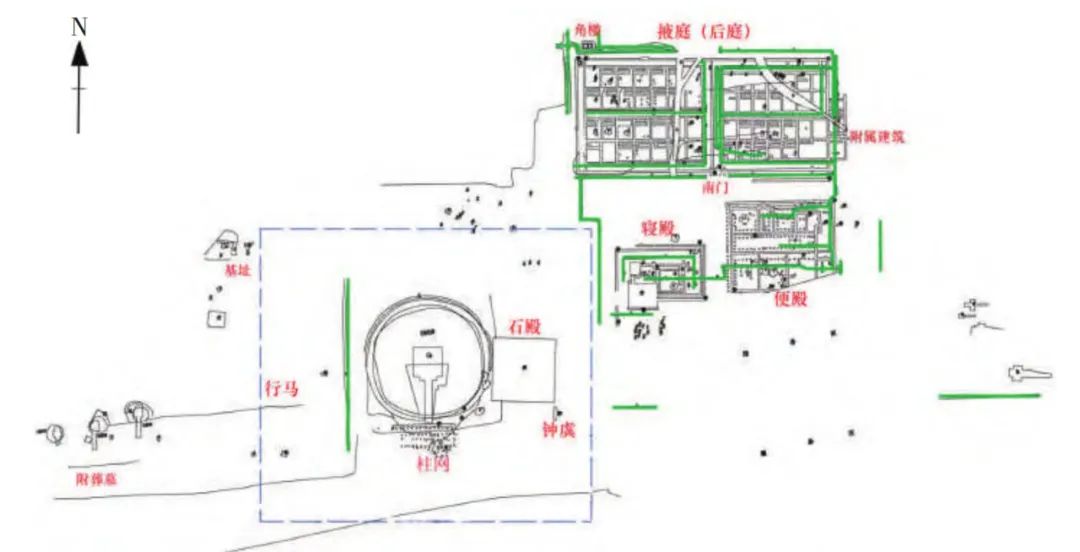

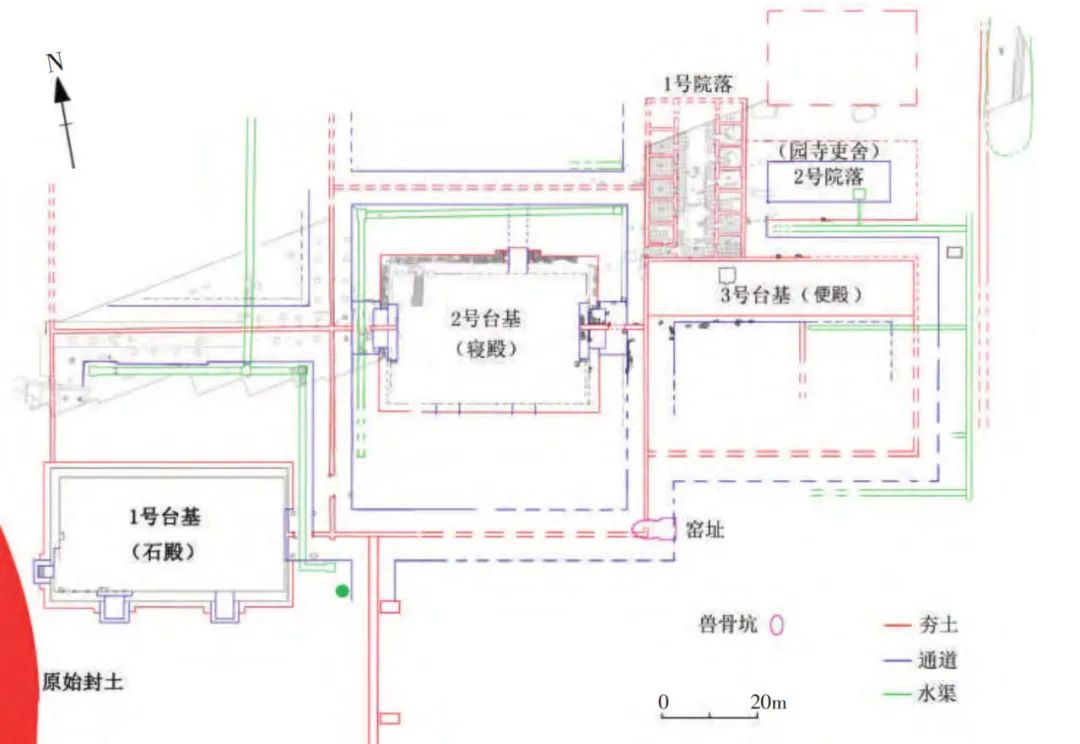

[9]张鸿亮,卢青峰,严辉,史家珍.洛阳朱仓东汉陵园遗址[M].郑州:中州古籍出版社,2014;洛阳市第二文物工作队.洛阳孟津朱仓东汉帝陵陵园遗址[J].文物,2011(9).

[10]西汉桓宽著,王利器校注.盐铁论校注(新编诸子集成本)[M].北京:中华书局,1992:353

[11]班固.汉书·王莽传[M].北京:中华书局,1962.

[12]范晔.后汉书·灵帝纪[M].北京:中华书局,1965.

[15]范晔.后汉书·孝章帝纪[M].北京:中华书局,1965.

[17]范晔.后汉书·百官志[M].北京:中华书局,1965.

[18]陈直.三辅黄图校证[M].西安:陕西人民出版社,1980.

[19]春秋公羊传[M].北京:中华书局,1980:2243.

[20]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队.汉魏洛阳城西东汉墓园遗址[J].考古学报,1993(3);洛阳市文物考古研究院,洛阳师范学院历史文化学院.河南洛阳市朱仓村M683东汉墓园[J].考古,2022(6).

[21]严辉,张鸿亮,卢青峰.洛阳孟津朱仓东汉帝陵陵园遗址相关问题的思考[J].文物,2011(9).

[22]班固.汉书·高帝纪[M].北京:中华书局,1962.

[23]班固.汉书·贡禹传[M].北京:中华书局,1962.

[24]班固.汉书·外戚传[M].北京:中华书局,1962.

[25][26]范晔.后汉书·皇后纪[M].北京:中华书局,1965.

[27]范晔.后汉书·孝安帝纪[M].北京:中华书局,1965.

[28]严辉,史家珍.邙山陵墓群考古调查与勘测项目第一阶段工作报告[M].北京:文物出版社,2018.

[29]洛阳市第二文物工作队,偃师市文物管理委员会.偃师白草坡东汉帝陵陵园遗址[J].文物,2007(10).