麦积山石窟

公元734年天水7级地震对麦积山石窟影响的地震动模拟研究

公元 734 年天水 7 级地震对麦积山石窟影响的地震动模拟研究

毛岚1,石玉成1,2*,卢育霞1,3,刘 琨1,3,4

1. 中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;

2. 甘肃省地震局,甘肃 兰州 730000;

3. 中国地震局(甘肃省)黄土地震工程重点实验室,甘肃 兰州 730000;

4. 甘肃省敦煌文物保护研究中心,甘肃 敦煌 736200

摘要:历史上麦积山石窟多次受到地震侵袭,尤其是唐开元二十二年(公元 734 年)天水地震,对石窟造成了严重破坏。为评估 734 年天水地震对麦积山石窟造成的影响,设计三种不同发震断层破裂方向(两个单侧破裂和一个双侧破裂),并利用随机有限断层法模拟这些情景下的三分向(两个水平向和一个竖直向)地震动。通过计算加速度峰值(PGA)、速度峰值(PGV)、仪器烈度及麦积山石窟的地面加速度时程、速度时程,得到不同破裂方向下震源模型的地震动响应特征。研究结果表明,当麦积山石窟位于发震断层破裂前方时,持时减小,峰值增大;位于发震断层破裂后方时,持时增加,峰值减小。特别是朝向麦积山石窟破裂的震源模型在南北向对石窟地面产生最大冲击,推测南北方向上峰值滞后且峰值脉冲大的地震动可能导致了麦积山石窟东崖与西崖之间的塌毁。此研究不仅为 734 年天水地震的重现与麦积山石窟的地震危险性评价提供参考,也为麦积山石窟的地震动力特性分析提供依据。

关键词: 麦积山石窟;734 年天水地震;地震动模拟;地震破裂方向

0

引言

麦积山石窟(106°0′32″ E,34°21′12″ N)位于甘肃省天水市麦积区,坐落在秦岭山脉北麓西段的小陇山中,是中国著名的石窟寺之一。据历史资料,自后秦开窟造像以来,麦积山石窟经历过多次地震侵袭,石窟的地震危险性较高。现今可见东崖与西崖之间的塌毁, 据考证是唐开元二十二年(734 年)天水 7 级地震所致。研究者对史料记载中古成纪县、清水故城、清水西城、麦积山石窟等地的破坏情况进行烈度评定,推断此次地震的极震区位于现今天水市秦州区和麦积区一带,烈度达Ⅹ度,发震断层是西秦岭北缘断裂带的武山—天水段。地震作用对石窟寺文物的破坏具有不可逆性,模拟重现 734 年天水 7 级地震的地面运动,可在一定程度上推测地震强度与麦积山石窟破坏程度的关系。

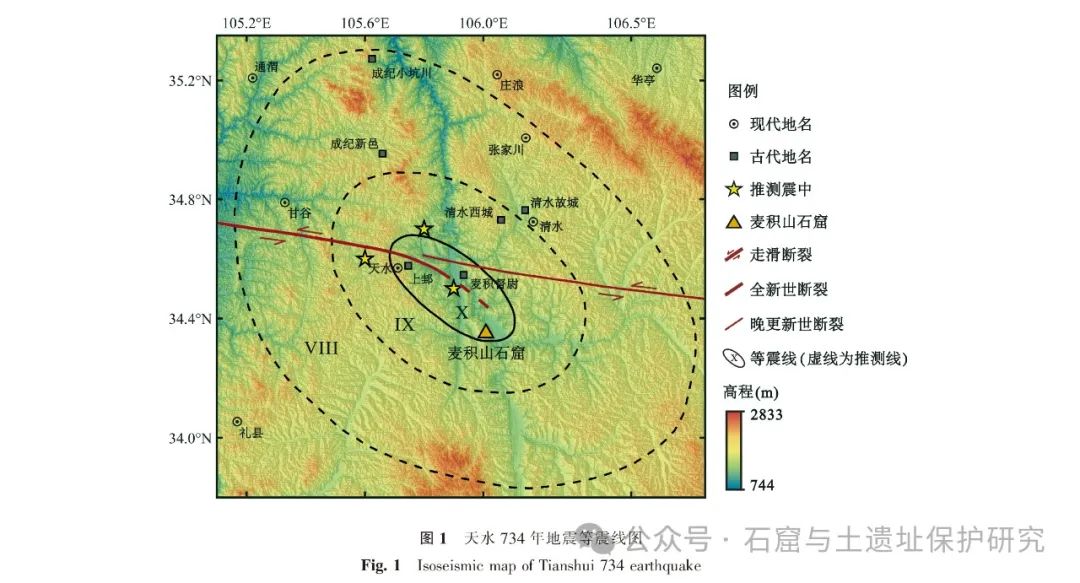

西秦岭北缘断裂带是青藏高原东缘一条大型活动断裂带和历史强震带,其中武山—天水段晚第四纪以来活动显著。当发震断层的破裂速度接近于剪切波传播速度时会产生明显的方向性效应,即位于破裂前方的近断层地震动峰值增大、持时减少,而位于破裂后方的近断层地震动峰值减小、持时增加。图 1 所示为西秦岭北缘断裂带展布、734 年天水 7 级地震的推测等震线和麦积山石窟的位置。从图中可看出,麦积山石窟位于该武山—天水段东端的延伸方向上,距离该断裂约15 km;武山—天水段断裂与麦积山石窟的相对位置表明,该断裂发震时麦积山石窟可能受到近断层方向性效应的影响。以 734 年天水 7 级地震为参考设计不同破裂方向的发震情景,不仅可以进一步推断此次历史地震的破裂方向, 而且能够预测不同破裂方向下麦积山石窟的地面运动情况。

采用随机有限断层法模拟 734 年天水 7 级地震不同破裂方向(2 个单侧破裂、1 个双侧破裂)时的三分向(2 个水平向、1 个竖直向)地震动,得到不同发震情景下的三分向加速度峰值 (PGA)、速度峰值(PGV)及仪器烈度分布,并模拟麦积山石窟的三分向加速度时程和速度时程。模拟结果为重现 734 年天水 7 级地震与麦积山石窟的地震危险性评价提供参考。

1

研究方法

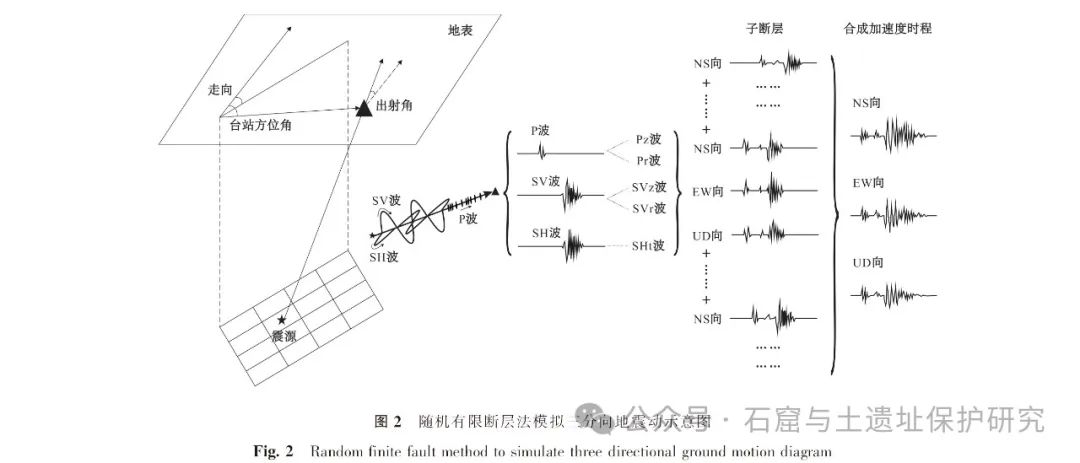

对于大地震、近断层而言,震源不能简化为点源,需要在一个破裂面上散射能量才可避免对地震动的过高估计。有限断层模型可以表达破裂的方向性效应,随机有限断层法是模拟高频地震动的最简单、最有效的方法。随机方法对 P、SV、SH 波在频域上的经验表达并结合高频地震动随机振动特性,实现了使用随机有限断层法模拟三分向地震动,并在近年的几次地震中得到应用与验证。

随机有限断层法模拟三分向地震动示意如图 2 。有限断层模型将发震断层按一定规则划分为多个子断层,每个子断层看作一个点源,每个点源产生 P 波、SV 波与 SH 波,依据地震射线出射角,将P 波、SV 波与 SH 波分别分解为 Pz(P 波竖直向)、Pr(P 波水平向)、SVz(SV 波竖直向)、SVr(SV 波水平向)、SHt(SH 波水平向),再依据场点相对于子源的方位角,将能量分配至 NS(南北向)、EW(东西向)、UD(竖直向),最后根据每个子源的时间延时,分别叠加各个方向上的加速度时程,可得出场点处的三分向地震动。

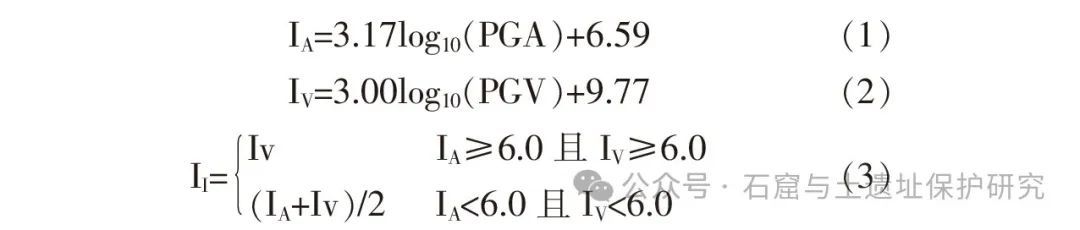

采用随机有限断层法模拟场点处的三分向地震动,需要输入震源模型、路径衰减模型与场地效应模型等 参 数 。根 据 《中 国 地 震 烈 度 表 BG/T17742-2020》, 利用场点三分向的模拟结果,合成加速度时程与速度时程,依据合成 PGA 与 PGV计算出场点的模拟仪器烈度,计算方式如下:

上式中,IA 和 IV 分别为应用合成 PGA 和PGV得到的地震烈度计算值,II 为仪器烈度。

2

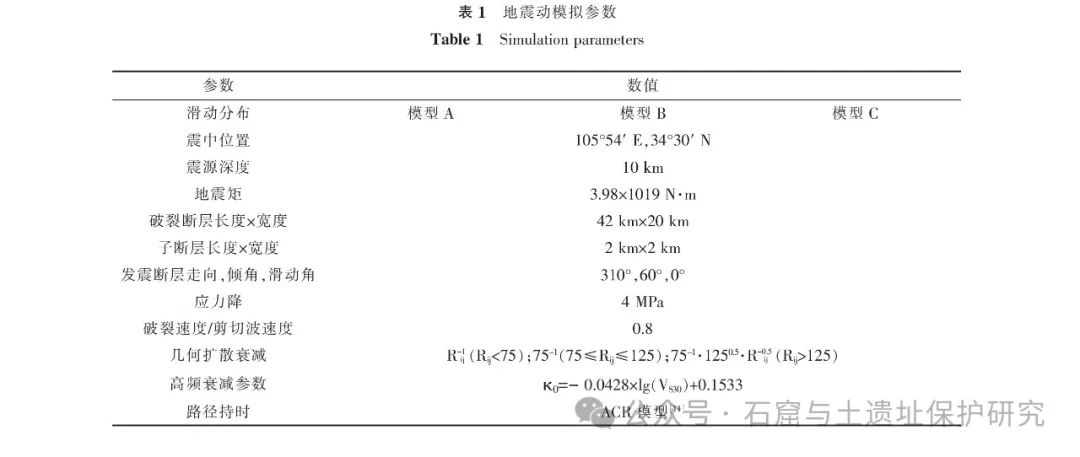

模拟参数

有限带宽高斯白噪声的随机振动理论是随机有限断层法的理论基础。从地震波传播过程的角度考虑,使用随机有限断层法模拟地震动所需的输入参数,可分为震源、路径和场地相关模型参数。确定 734 年天水 7 级地震的模拟参数需参考在麦积山区域的地震构造与场地性质的调查成果以及与震级相关的经验关系。

2.1 震源模型参数

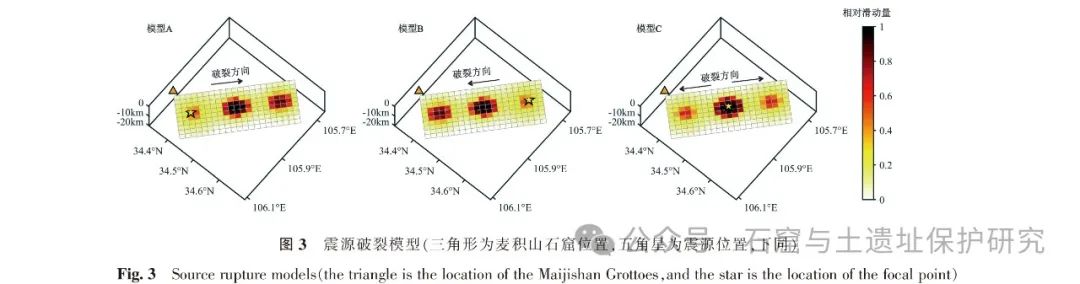

震源模型参数分为全局震源参数和局部震源参数,全局震源参数主要包括矩震级、震源深度、破裂面大小、发震断层走向、倾向和应力降等,局部震源参数则描述破裂面上的滑动分布。如前述图 1 所示,依据对 734 年天水 7 级地震的考证,推测宏观震中位置在天水跑马泉一带,参考经纬度位置为东经 105°54′,北纬 34°30′,模拟中将该位置定义为地震矩释放量最大的子断层中点处,即图 3 中相对滑动量最大的位置。根据地震矩与矩震级的换算关系计算得到地震矩为 3.98×1019 N·m。根据发震断层破裂大小与矩震级的换算关系计算得到此次地震破裂长度和宽度分别为 42 km 和 20 km。麦积山石窟在宏观震中南偏东约 40°的方向上,为便于后续重点分析发震断层破裂方向对石窟的影响, 将发震断层的走向设置为 310°。武山—天水段断裂全新世活动的相关研究表明,该断裂的倾向为北东向或南西向,倾角为 50°~70°,主要活动方式为左旋走滑。取倾角范围的中位数 60°作为模拟输入。考虑到武山—天水段断裂表现出显著走滑活动特征,将滑动角设置为 0°,即不考虑断层的逆冲活动且断层面朝向麦积山滑动。震源深度选取全球大陆地震集中值 10 km,应力降选取全球中大地震应力降的中位值 4 MPa。局部震源参数参考团体标准《工程场址最大可信地震动评估——随机有限断层法》中凹凸体模型设置方法,分别建立了 2 个单侧破裂和 1 个双侧破裂的滑动分布模型。如图 3 所示,3 个震源破裂模型的断层大小与位置相同,均有 3 个凹凸体,其中最大凹凸体位于 734 年天水地震的震中位置。模型 A 的震源位于最接近麦积山石窟的凹凸体处,沿背离麦积山石窟的方向破裂;模型 B 的震源位置位于距离麦积山石窟最远的凹凸体处,沿靠近麦积山石窟的方向破裂;模型 C 的震源位置位于最大凹凸体处,破裂方式为双侧破裂。

2.2 路径模型参数

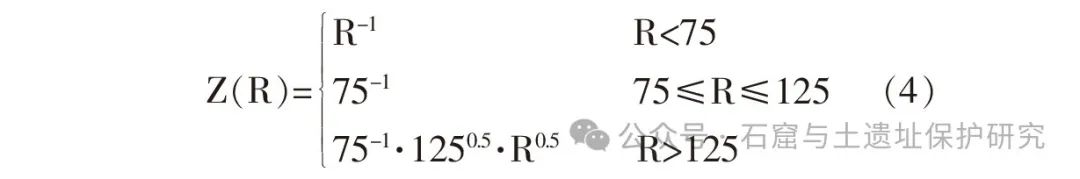

路径衰减模型分为几何扩散衰减和非弹性衰减。几何扩散衰减一般使用经验性的几何扩散函数表示,与发震断层两侧的地壳厚度相关。根据中国大陆地区地壳厚度模型,武山—天水段断裂附近的地壳厚度为 47~52 km,取平均值约 50 km 计算得到几何扩散函数:

其中,R 为震源至场点的射线路径距离。浦举等选取甘肃地区中小地震记录反演计算了甘肃东南地区 S 波的品质因子 Qs=409f0.3263,根据 P 波品质因子与 S 波品质因子的经验关系:Qs/Qp=1.5,设定 Qp=273f0.3263。震源至场点的射线传播距离、传播速度、入射角由速度结构计算得出,速度结构根据 Crust 1.0 全球地壳模型在研究区范围内提取。

2.3 场地模型参数

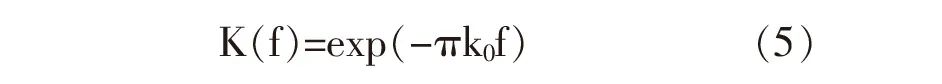

场地效应模型分为放大效应和衰减效应。场地放大效应参考线性和非线性放大效应模型,根据场地地下 30 米平均剪切波速(VS30)及工程基岩面峰值地面加速度估计不同频率的放大效应。场地衰减效应采用 Kappa 模型表示:

其中,f 为频率,k0 为 kappa 因子。kappa 因子采用与 VS30 中位值的标定关系计算,场地 VS30根据基于地形数据的全球估计值确定。

综合上述信息,结合随机有限断层法的一般参数设置规则,模拟 734 年天水 7 级地震的输入参数如表 1 所示。

3

模拟结果及分析

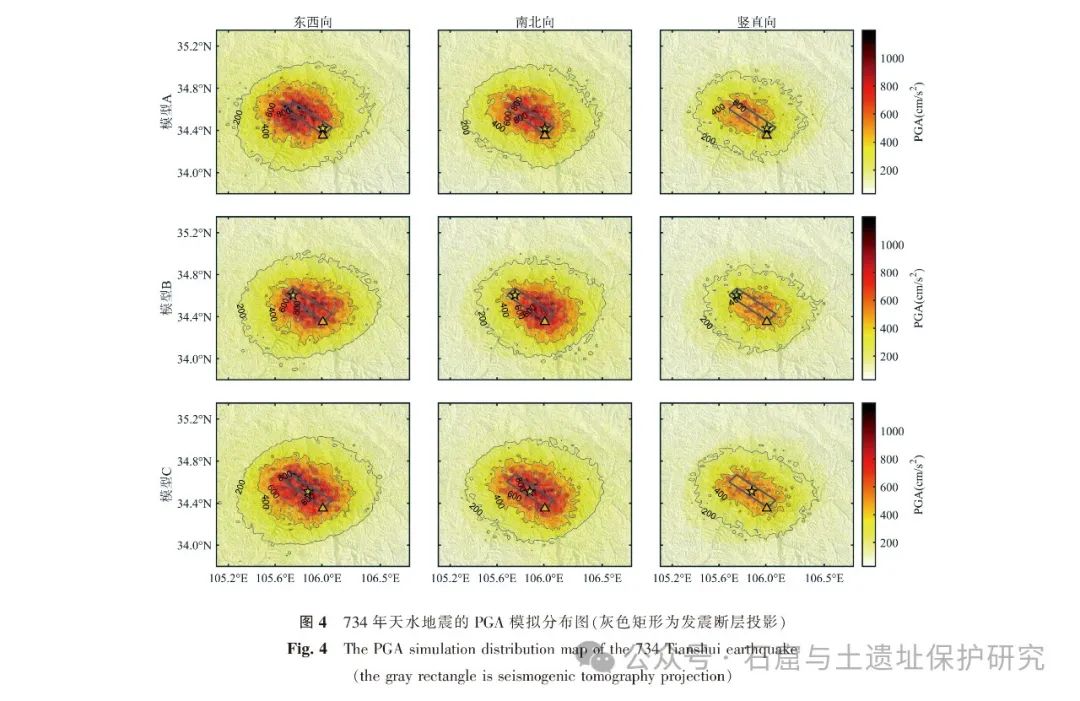

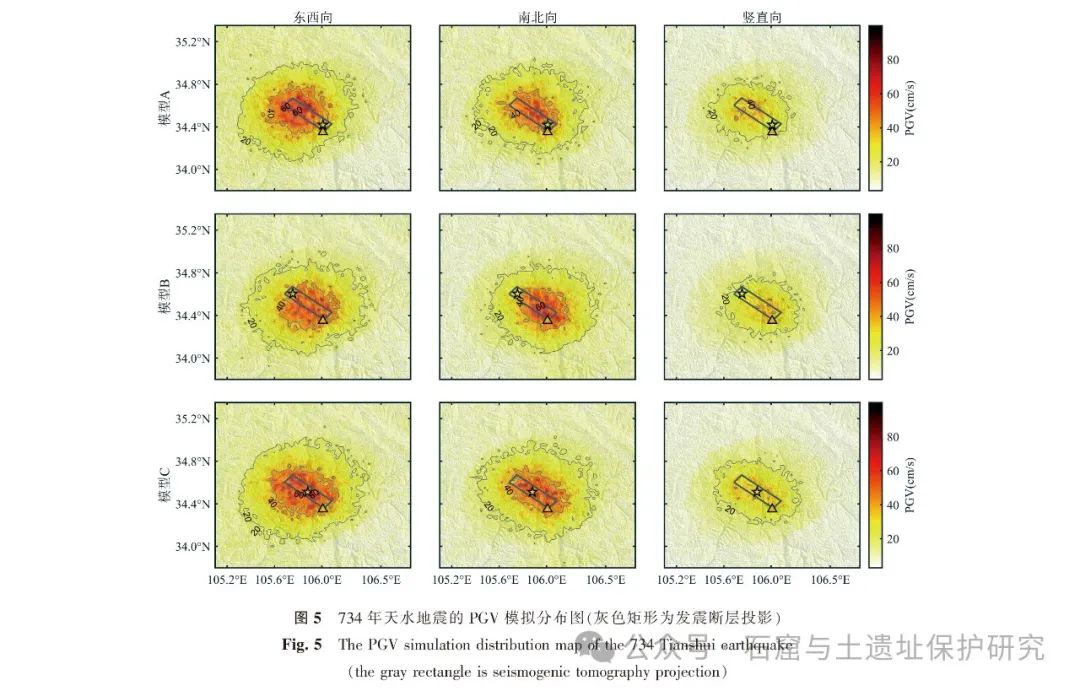

3.1 地震动峰值分析

基于不同破裂方向的震源破裂模型,采用随机有限断层法模拟 734 年天水地震的三分向地震动。在震中附近区域内(33.80° N~35.35° N、105.10° E~106.75° E)选取了 4521 个模拟场点,网格精度为0.025°×0.025°。图 4 和图 5 分别为基于不同震源破裂模型模拟 734 年天水地震的 PGA 和 PGV 分布,极震区 PGA 达到 780 cm·s-2 以上,PGV 达到 60 cm·s-1 以上。近断层地震动峰值呈现出沿断层走向分布的特征,水平向大于竖直向峰值。对于单侧破裂模型(模型 A 和模型 B)的南北向地震动分布,其峰值最高的区域在震源的破裂前方,其中模型 B 的南北向地震动峰值分布明显向着麦积山石窟方向延伸, 显著受到发震断层破裂方向性效应的影响。

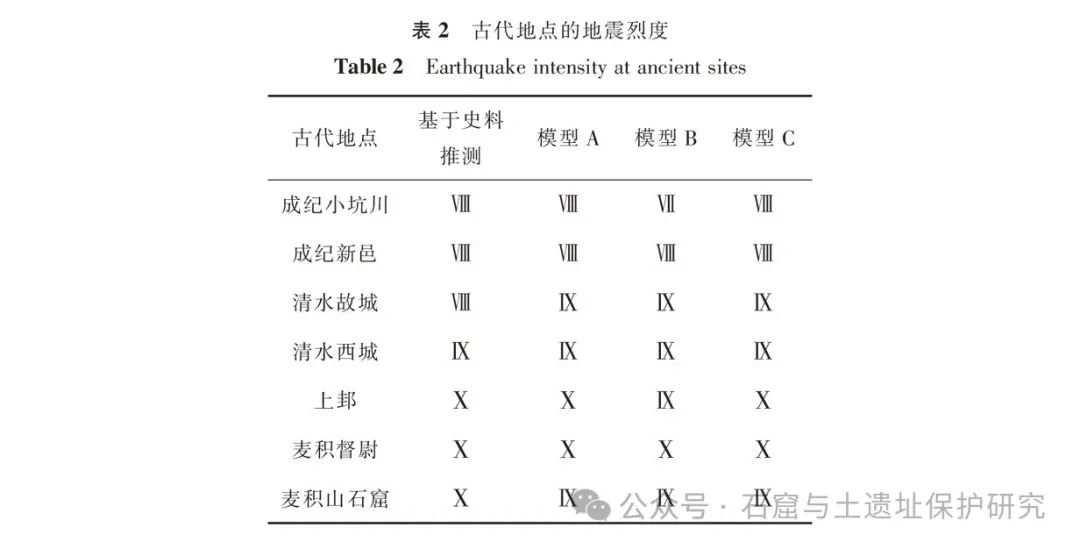

图 6 为基于不同震源破裂模型模拟 734 年天水地震的仪器烈度分布,并依据《中国地震烈度表 BG/T 17742-2020》中仪器烈度与地震烈度的对应关系,拟合出平滑的模拟地震烈度等值线。734 年天水 7 级地震模拟烈度等值线与基于史料推测的等震线具有一定相似性,表 2 整理对比了不同震源破裂模型和史料推测下多个古代地点的地震烈度。结合图 6 和表 2 分析可知,虽然模型 B 中麦积山石窟的烈度已经接近Ⅹ度,但由模拟得出地震烈度均为Ⅸ度,与基于史料分析的地震烈度为Ⅹ度存在差异。由于历史地震的不确定性,烈度评定需要考虑各种因素综合判断,造成前述烈度出现差异的原因可能是模拟参数的误差、 史料记载的模糊性以及此次地震中麦积山石窟的地震动特性。从地震动模拟的角度出发,由于缺少历史地震的地震动资料而无法获取其准确的震源参数,因此尝试从地震动特性方面来分析麦积山石窟在 734 年天水地震中遭到严重破坏的原因。

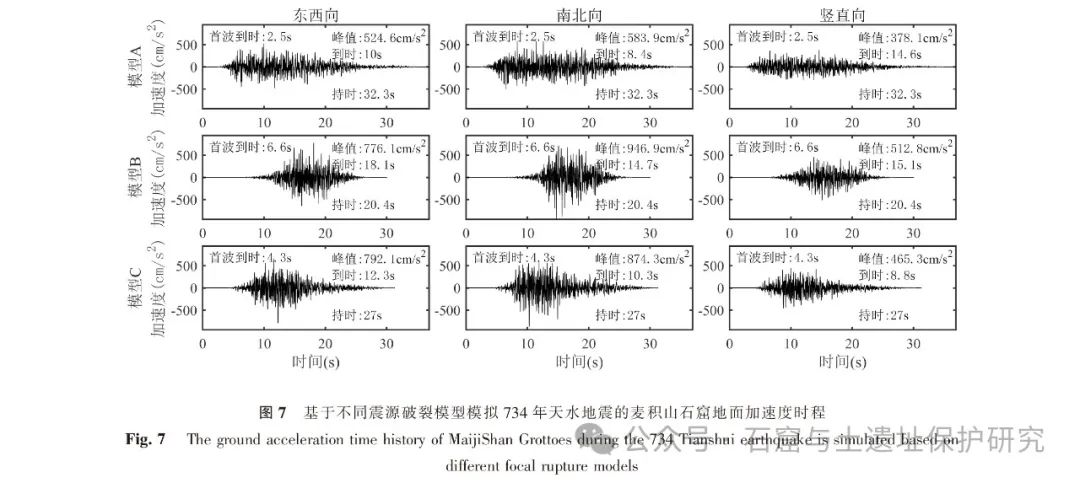

3.2 地震动时程

图 7 是基于不同震源破裂模型模拟 734 年天水地震的麦积山石窟地面加速度时程。首波到时是从震源破裂时刻起地震波达到场点所经历的时间,不同震源破裂模型产生的地震波达到石窟首波到时最短的是模型 A,其次为模型 C。持时是绝对持时,取地震动第一次和最后一次达到所经历的时间,不同破裂模型导致石窟地震持时最长的是模型 A,其次为模型 C。模型 A 显示当石窟位于发震断层破裂后方,随着破裂方向的子断层不断产生地震,越往后破裂的子断层距离石窟越远,地震波传播至石窟的时间越长,断层破裂时间和传播时间不断累积,导致地震持时增大。反之,模型 B 显示当石窟位于发震断层破裂前方,持时减小。图 7 中 PGA 峰值展示了地震对地面的最大冲击力,在东西向上产生冲击力最大的是模型 C,其次为模型 B;在南北向上冲击力最大的是模型 B,其次为模型 C;在竖直向上冲击力最大的是模型 B,其次为模型 C。模型 B 显示当石窟位于发震断层破裂前方,之后破裂的子断层传播至石窟的时间更短,地震波之间的时间延时更短,在较短时间内叠加地震能量导致了更大的地面冲击力。反之,模型 A 显示当石窟位于发震断层破裂后方时,地面冲击力明显减小。

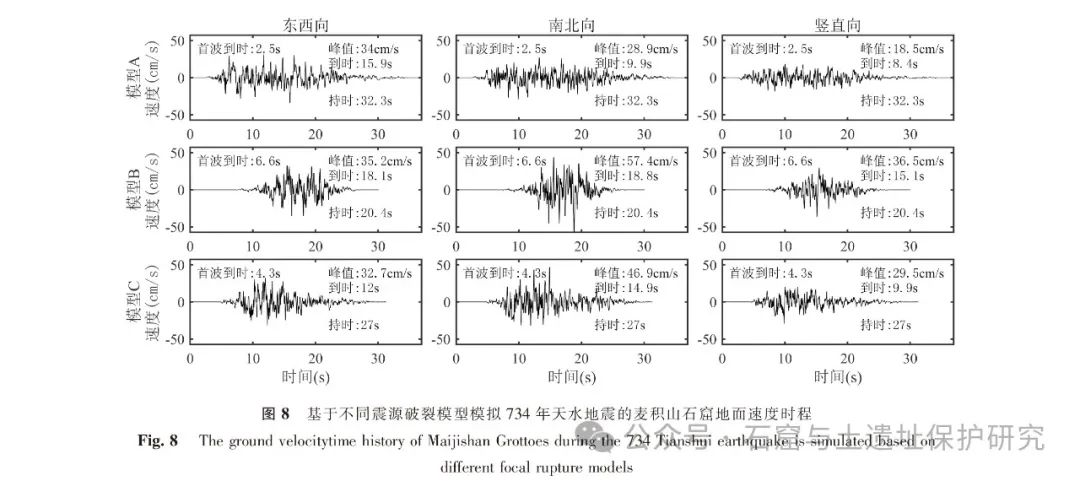

比较三个方向上 PGA 峰值的差异发现,模型 B 相较于模型 A 在东西向、南北向、竖直向分别超出了 48%、62%和 37%。图 8 是基于不同震源破裂模型模拟 734 年天水地震的麦积山石窟地面速度时程,其趋势所反映的麦积山石窟近场地震动方向性效应与加速度时程相似,从速度时程可看出更明显的脉冲。比较三个方向上 PGV 峰值的差异,模型 B 相较于模型 A 在东西向、南北向、竖直向分别超出了 6%、98%和 97%。对 734 年天水地震的模拟中,麦积山石窟在南北向上受到了最大的地面冲击,当发震断层产生地震动方向性效应时,南北向峰值的增大更加显著。

麦积山石窟位于 734 年天水地震震中南偏东约 35°,理论上在南北向会比东西向产生更大的地震动,推测模型 B 在麦积山石窟南北方向上的地震动特性可能导致东崖与西崖之间的塌毁。麦积山石窟地处活动性较强的天水地震带内,自开凿以来遭受过多次地震袭扰,石窟载体为白垩系厚层的紫红色砂砾岩,完整性较强,未见明显裂隙和节理缝隙,因此有利于抵抗地震破坏。模型 B 在麦积山石窟南北方向上的地震动具有峰值滞后且峰值脉冲大的特点,在地震动达到峰值之前,麦积山石窟受到约 10 s 以上的持续震动侵扰,震害的累积效应易加剧石窟随后遭受最大峰值脉冲产生的严重破坏。对于模型 A 与模型 C 而言,水平PGA 均在 500 cm·s-2 以上,水平 PGV 均在 30 cm·s-1以上,石窟受到大脉冲地震动影响的同时也受到长持时的考验。

4

讨论

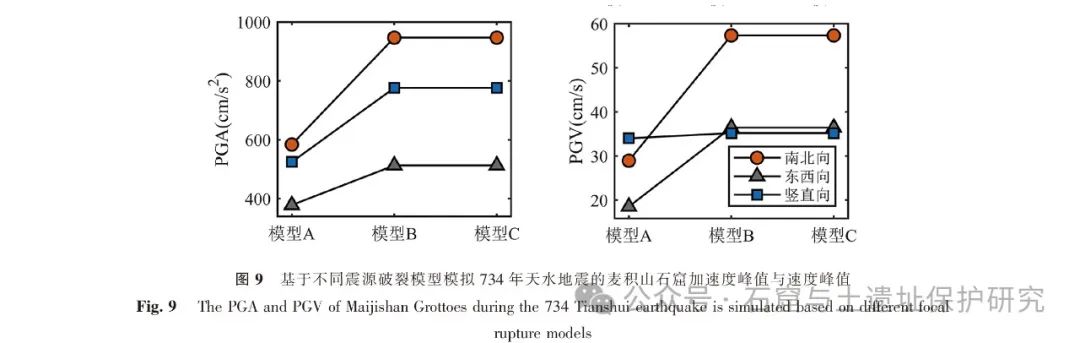

对麦积山石窟栈道的地震动力响应分析表明,在罕遇(PGA=450 cm·s-2)地震作用下,地震损伤评估结果为严重损坏。图 9 为基于不同震源破裂模型模拟 734 年天水地震的麦积山石窟加速度峰值与速度峰值,其中水平向 PGA 均大于450 cm·s-2,说明 734 年 7 级地震对麦积山石窟造成严重损伤;图 9 中除模型 A 速度峰值以外,南北向地震动峰值均大于东西向和竖直向。据考证,公元 734 年西秦岭北缘断裂的武山—天水段发生了天水 7 级地震,造成了麦积山石窟东崖与西崖之间的塌毁。麦积山石窟主体修建在麦积山的南侧崖壁上,麦积山山体呈“麦垛型”,在相同的地震动作用下,麦积山石窟在不同方向受到的影响不同。因此,从地震动峰值的角度分析 734 年天水 7级地震时麦积山石窟东崖与西崖之间塌毁,可能是由南北方向上峰值脉冲大的地震动特性造成的。

针对近断层的破裂方向性效应研究表明,方向性效应仅作用于部分周期的地震动,会显著增大破裂传播前方某个频段的反应谱值。麦积山石窟位于西秦岭北缘断裂武山—天水段东端的延伸方向上,由此考虑发震断层的破裂方向性效应对石窟造成的影响。当麦积山石窟位于发震断层的破裂前方时,达到石窟地面的地震动会产生短持时、大脉冲的特点。图 10 为基于不同震源破裂模型模拟 734 年天水地震的麦积山石窟拟加速度反应谱,发现模型 B 在三个方向上的谱值整体较大,模型 C 幅值最小,说明当麦积山石窟位于发震断层的前方时,石窟面临着更大的地震危险性。比较各周期段不同模型的反应谱幅值大小:南北方向上,模型 B 的中短周期(0.1~0.2 s、0.3~0.5 s)谱值明显增大;在竖直方向上,模型 B 的中短周期(0.2~0.5 s)谱值明显增大。若麦积山石窟的自振周期在此范围,在共振的影响下石窟更有可能倒塌。因此,在对麦积山石窟进行动力特性测试和加固保护中,需特别注意 0.1~0.5 s 周期段的影响,但麦积山石窟存在历史过程的累积损伤,遗址的病害结构也会影响其动力特性,需要对石窟进行进一步的动力性能测试或模拟才能验证。

5

结论

基于 734 年天水地震不同破裂方向的震源破裂模型,利用随机有限断层法模拟三分向地震动,考虑路径与场地效应,得到模拟仪器烈度分布、地震烈度等值线、麦积山石窟的地震动时程。一方面,对比地震烈度等值线与基于史料推测的等震线;另一方面,对比基于不同震源破裂模型在麦积山石窟地面加速度时程和速度时程的首波到时、持时、峰值及峰值到时,分析结果表明:

(1)震源破裂方向对地震动模拟结果具有显著影响。在模拟 734 年天水地震时使用不同震源破裂方向的震源模型,产生的地震动特性存在显著差异。当麦积山石窟位于发震断层破裂前方时,持时减小,峰值增大;位于发震断层破裂后方时,持时增加,峰值减小,尤其是朝向麦积山石窟破裂的震源模型在南北向对石窟地面产生最大冲击。

(2)模拟地震烈度与史料分析存在差异。尽管模拟地震烈度在麦积山石窟附近接近Ⅹ度, 但与基于史料分析的地震烈度相比仍偏低,这种差异可能与崖面塌毁的具体原因、历史地震的不确定性以及烈度评定的综合判断因素有关。因此,在评估历史地震对石窟的影响时,需要综合考虑多种因素,包括地震动参数、文物破坏情况以及石窟的具体工程条件等。

(3)在公元 734 年天水 7 级地震中,南北方向上峰值滞后且峰值脉冲大的地震动可能导致了麦积山石窟东崖与西崖之间的塌毁。这一推测是否合理需要对麦积山石窟进行不同特性地震动的动力分析才能验证。

原文载于《石窟与土遗址保护研究》2024年第3期,引用请参考原文。