书籍资料库

考古所见魏晋北朝时期的文化融合——以北京地区墓葬材料为中心

考古所见魏晋北朝时期的文化融合——以北京地区墓葬材料为中心

《中华民族共同体研究》2023年第3期

丁利娜

博士,北京市考古研究院(北京市文化遗产研究院)研究馆员

摘要

魏晋北朝时期的北京是中原与北方民族文化交融的重要舞台。墓葬是文化的重要载体之一,这一时期的墓葬共计发现118座。按形制,这些墓葬可分为带墓道多室墓、带墓道双室墓、带墓道单室墓、梯形砖室墓和土坑墓等五种类型,随葬品可归纳为生活用具类、模型明器及动物俑类、人物俑类和人体装饰品类等,并且墓葬形制和随葬品特征随时代而变化。整体来看,曹魏至西晋早期较多承袭了本地区东汉中晚期以来的传统,西晋中、晚期文化面貌明显改变,带墓道墓葬大致经历了多室→双室→单室的发展历程,与洛阳地区文化演变趋势基本一致。北朝时期带墓道方形单室墓成为主流,同时受到鲜卑文化的影响,新出现了梯形砖室墓形制,是文化交流的重要体现。

关键词

北京地区魏晋北朝时期 墓葬形制 随葬品组合 分期与年代 文化交流

正文

魏晋南北朝是中国历史上南北分裂、政权频繁更替的民族大融合时期。这一时期的北京地区基本处在幽州的行政辖区内,是中原对抗北方势力的重要据点,也是北方民族南下中原的必经之路,自公元220年至公元581年的360余年间历经了曹魏、西晋,十六国时期的后赵、前燕、前秦、后燕,北朝时期的北魏、东魏、北齐、北周等十个王朝的经营。随着政权的更迭,作为文化载体之一的墓葬也表现出一定的阶段性特征:既有自身区域性文化的发展和演变,也有来自政治中心文化因素的影响,同时兼有北方民族文化特性的融合。这些阶段性特征反映的是这一时期多民族文化交流融合的一个侧面。

一、考古发现与研究概述

北京地区魏晋北朝时期的墓葬数量发现相对较少,可查的明确为这一时期的墓葬初步统计有118座。其中西晋时期的纪年墓共有5座,分别是:1965年在石景山八宝山附近发现的“永嘉元年”(307)华芳墓,该墓为带墓道单室砖墓;1981年在顺义大营村发现的“泰始七年” (271)带墓道双室砖墓M8;1983年在石景山老山南坡发现的“永嘉元年”(307)单室砖墓,是一座不满周岁的三人合葬墓;2016—2017年发掘的延庆世园会M949,是一座双室砖墓,出土有“太康六年”(285)的墓志砖。另外,1997年在海淀八里庄发现的1座带墓道双室砖墓中,出土有“正始五年”(244)铭文的铜弩机。

北朝时期的纪年墓有10座,按发现时间简述如下:1963年在怀柔县韦里村发现“武平二年”(571)北齐墓志1盒,志文显示墓主人为渔阳等县令傅隆显,该墓形制尚不知;2006年在房山岩上发现2座北魏时期梯形砖石混筑墓M1和M2,分别出土“皇兴三年”(469)和“太和十一年”(487)的墓志砖;2008年在大兴小营发现1座单室砖墓M16,出土有“正始四年”(507)的墓志砖;2009年在延庆西屯墓地中发现的一座长方形竖穴土坑墓M317,出土有“神龟元年”(518)的墓志砖;2014—2015年在大兴黄村镇三合庄发现一座东魏梯形砖室墓,出土“元象二年”(539)的墓志砖;2017年在大兴新城北区发掘的单室砖墓M10,出土“大魏景明四年”(503)的墓志砖;2017年在通州潞城镇胡各庄村发现的梯形砖室墓M56和M51,分别出土“正光五年”(524)和“天保四年”(553)的墓志砖。此外,早年在石景山八宝山南侧还发现“熙平元年”(516)北魏墓志1盒,墓葬形制未见报道。

通过墓葬形制与随葬品特征推断,北京地区属于魏晋北朝时期的墓葬还有以下103座。1962年在石景山景王坟附近发现的2座单室砖墓,出土了具有纪年意义的“直百五铢”铜钱,作者推测墓葬的年代不早于三国,基本在西晋时期;1973年在西城区王府仓附近清理的1座单室砖墓,出土有北齐时期“常平五铢”铜钱;1981年与顺义大营村纪年墓M8同一个墓地发现的还有另外4座双室砖墓、1座单室砖墓和2座三室砖墓;1990年在房山小十三里村发现了1座西晋单室砖墓;1997年在石景山八角村发现的1座魏晋时期双室砖墓,墓室壁画较为罕见,学者将墓葬的年代考证为西晋晚期,下限可到十六国初期;2007年在延庆东王化营发现的3座魏晋时期墓葬,作者推定其中土坑墓M12的年代在曹魏至西晋时期,单室砖墓M13和M14的年代在西晋晚期至十六国时期;2008年在密云大唐庄发现的1座西晋单室砖墓M12、在大兴北程庄发现的1座北魏梯形砖墓M23、在大兴小营发现的1座北魏梯形砖墓M1;2009年在大兴亦庄鹿圈村发掘的1座西晋时期单室砖墓,在延庆西屯发掘的一批魏晋北朝时期墓葬,除了上述“神龟元年”纪年土坑墓外,还有单室砖墓28座、双室砖墓2座、梯形砖室墓3座以及土洞墓1座;2010年在昌平沙河发掘的3座西晋时期砖室墓,其中M40和M42为单室砖墓,M41为多室砖墓;2011年在密云果园西路发现的2座西晋时期单室砖墓;2012年在房山水碾屯发掘的3座西晋时期单室砖墓,在大兴四海庄村发掘的1座魏晋时期多室砖墓M5;2015年在海淀区学院路发现的1座西晋单室砖墓M3;2017年在通州潞城镇胡各庄村发现的2座西晋时期单室砖墓M47和M48,另有1座北朝时期梯形砖室墓M68;2016—2017年在延庆世园会发掘区,除了上述1座纪年墓M949,另发现带墓道三室砖墓1座,双室砖墓8座,单室砖墓3座、梯形砖墓7座;2018年在延庆大榆树抢救性清理的1座西晋时期双室砖墓;2019年配合清华大学新土木馆项目发现的6座魏晋北朝时期墓葬,其中带墓道单室砖墓4座,梯形砖室墓2座;2020年在延庆莲花池村发现的10座西晋至北朝时期墓葬,包括6座带墓道圆角弧边方形砖室墓和4座带墓道梯形砖室墓;2021年底密云季庄村发现的1座西晋时期带墓道的双室砖墓。

由于材料受限,目前对北京地区魏晋北朝墓葬的专题研究尚不多见。《魏晋北朝墓葬的考古学研究》和《葬之以礼——魏晋南北朝丧葬礼俗与文化变迁》两本著作中将北京地区发现的魏晋北朝墓葬分为单室墓、双室墓和三室墓三种类型,并将其分为西晋和北朝两个时期进行了总结研究。《北京地区魏晋北朝墓葬述论》一文对年代较为明确的20座墓葬做了概述,文章力求总结各时期墓葬的特征,以启发对北京地区魏晋北朝墓葬的识别。《北京石景山八角村魏晋墓的年代及墓主问题》一文在分析石景山八角村魏晋墓的年代和推测墓主的同时,重新对北京地区魏晋十六国时期的墓葬进行了类型学分析和年代判定。《北京地区东汉晚期至西晋时期墓葬研究》一文对北京地区东汉晚期至西晋时期的墓葬特征做了总结,并对部分东汉晚期墓葬进行了年代甄别。此外,《北方地区魏晋十六国墓葬的分区与分期》一文将北京顺义大营村西晋墓纳入中原地区进行了探讨;《东魏、北齐墓葬的考古学研究》中也涉及幽州地区的个别墓葬。近年来随着北京地区魏晋北朝时期墓葬的不断增多,对这一时期的墓葬进行系统分析和研究显得十分必要。

二、墓葬形制分析

综合以上北京地区发现的魏晋北朝墓葬,形制主要分为两大类:一类是数量占绝对优势的砖室墓,包括带墓道的多室、双室和单室砖墓,以及无墓道的梯形砖室墓,占比高达95%;另一类是数量较少的土坑墓,仅发现2座,其中1座出土了明确的纪年砖。此外还发现1座土洞墓,形制特殊,北京地区可比对材料较少,暂不在本文讨论。

下文重点对这一时期的砖室墓和土坑墓形制加以分析,大致将其分为A型带墓道多室砖墓、B型带墓道双室砖墓、C型带墓道单室砖墓、D型无墓道梯形砖墓和E型土坑墓五种型式。

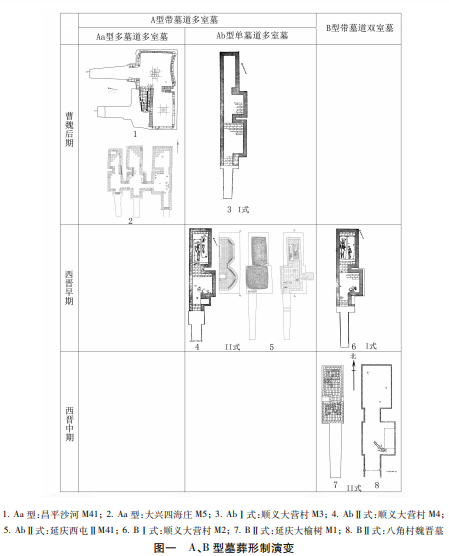

A型:带墓道多室砖墓

北京地区发现的魏晋时期带墓道多室砖墓共有8座,分别是大兴四海庄M5,昌平沙河M41,顺义大营村M3、M4、M5,延庆西屯IIM41、延庆世园会M397和密云季庄村西晋墓M1。这些墓葬前室或主室面积稍大,面积最大者7.7平方米(沙河M41),墓室高度在1.5~2.8米之间。依据墓道多少又可分为两型。

Aa型:多墓道多室墓

典型墓例是昌平沙河M41(图一,1)和大兴四海庄M5(图一,2)。昌平沙河M41墓道朝北,由双墓道、甬道、主室、侧室和耳室组成。如果抛开墓道看的话,这是一座前室正方形、后室长方形,再加梯形耳室组成的多室墓。大兴四海庄M5墓道朝南,是由三组前、后室墓组成的六室砖墓,每组墓室分别有各自的墓道。所以该墓其实可看成是三组双室墓,分别由墓道、墓门、甬道、前室和后室组成。东组和西组的前、后室东侧壁与各自甬道东侧壁在同一条直线上。以上两座墓葬随葬品都放在前室。两者的区别在于,四海庄M5各组及各墓室之间有明显的甬道相连,沙河M41甬道特征不甚明显,可能与两者的年代早晚有一定关系。

Ab型:单墓道多室墓

墓葬整体呈刀形,墓道偏于一侧,甬道侧壁与墓室侧壁基本在同一条直线上。依据墓室的演变又可分为“Ⅰ式”和“Ⅱ式”。

Ⅰ式 前、中、后三室砖墓。典型墓例是顺义大营村M3(图一,3)和M5,墓道均朝南,由墓道、墓门、甬道、长方形前室、方形中室和窄长方形后室组成。中室和后室各有木棺一具。随葬品被扰乱,推测放置在前室。

Ⅱ式 前、后室和耳室三室砖墓。典型墓例是顺义大营村M4(图一,4)和延庆西屯IIM41(图一,5),墓道均朝南,都由墓道、墓门、甬道、前室、后室和耳室等部分组成。所不同的是,前者的耳室位于甬道的一侧壁,而后者的耳室在前室的一侧壁。两座墓葬前室方形或近方形,后室均为窄长方形,墓室的墓壁采用四面券进结顶的形式,墓顶呈覆斗形。随葬品都在前室,后室各有两具木棺。

从演变来看,Ⅱ式墓葬在Ⅰ式形制的基础上逐步简化了中室,以耳室取而代之,耳室位于前室侧壁或甬道侧壁。

B型:带墓道双室砖墓

北京地区发现的魏晋时期带墓道双室砖墓有17座,其中形制明确的有顺义大营村M1、M2、M6、M8,石景山八角村魏晋墓,延庆大榆树M1,延庆世园会M949,海淀八里庄曹魏墓等8座。这8座墓葬中只有石景山八角村魏晋墓墓道在东端,其余墓道均朝南。这类墓葬墓壁较直,基本都由墓道、墓门、甬道、前室、后室等部分组成,前室和后室之间有甬道相连,且前室基本呈方形或近方形的宽长方形,四面结顶,墓顶呈覆斗形,后室均为窄长方形,墓顶覆斗形或两面坡式“人”字形。前后双室墓中,多数后室面积较大,最大的有8平方米(八里庄曹魏墓),高度在1.4~2.5米之间。该型墓也可分“Ⅰ式”和“Ⅱ式”。

Ⅰ式 甬道和前、后室一侧壁在同一条直线上。典型墓例是顺义大营村M2(图一,6)。该墓甬道和前、后室的西壁在同一条直线上,前室为方形,长、宽、高尺寸分别为1.85米、1.85米和2.1米;后室为长方形,长、宽、高尺寸分别为2.98米、1.48米和1.95米。

Ⅱ式 前、后室一侧壁在同一条直线上,但前、后室之间的甬道侧壁与前、后室侧壁并不在一条直线上。典型墓例有延庆大榆树M1(图一,7)、八角村魏晋墓(图一,8)、世园会M949。其中八角村魏晋墓的前室近方形,长、宽尺寸为2.19米和2.15米;后室为长方形,长、宽尺寸为2.9米和1.93米。

两式最大的演变,当是墓室侧壁与甬道侧壁在同一条直线上的特点有所变化。

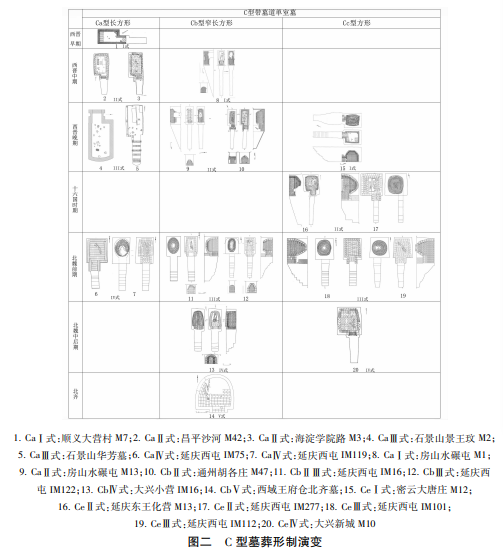

C型:带墓道单室砖墓

北京地区这一时期形制明确的带墓道单室砖墓计有68座,是占比最高的一种墓葬类型,均由墓道、墓门、甬道和墓室四部分组成,墓道一般偏于一侧,除了极个别朝东外,绝大多数墓道都朝南,有斜坡式、斜坡+台阶式两种,依据墓室的长、宽比例又分为长方形、窄长方形(或梯形)和方形(或近方形)三种形制,分述如下。

Ca型 长方形墓室,墓室长、宽比例在1.5~2米之间。墓葬平面大多数呈刀形,墓道和甬道偏于一侧,有的甬道与墓室侧壁在同一条直线上。墓顶有拱券顶,也有覆斗形。墓室面积在4.6~7.1平方米之间,高度1.8~2.7米。其中较为特殊的华芳墓,墓道有两道石门和四堵封门砖墙,面积达15平方米,属于中型墓,是北京地区魏晋北朝时期单室砖墓中面积最大的一座。

Ⅰ式 典型墓例如顺义大营村M7(图二,1),墓室平面长方形,墓壁较直,甬道与墓室侧壁在同一直线上。

Ⅱ式 典型墓例如昌平沙河M40、M42(图二,2)以及海淀学院路M3(图二,3),墓室平面呈弧边长方形,两侧壁微微外弧,甬道与墓室侧壁在同一条直线上。

Ⅲ式 典型墓例如石景山景王坟M1、M2(图二,4)、密云果园西路M1、房山小十三里晋墓以及石景山华芳墓(图二,5)、老山南坡晋墓等。墓壁均向外弧曲,前四座墓葬甬道与墓室侧壁仍在一条直线上,而华芳墓甬道偏于一侧,但甬道与墓室侧壁不在同一直线上。除了景王坟M1、M2为拱券顶外,其他墓葬均采用四面结顶形式,墓顶覆斗形。

Ⅳ式 典型墓例如延庆西屯IM17、IM75(图二,6)、IM119(图二,7),墓壁微外弧,甬道与墓室侧壁不在同一条直线上,墓顶近圆形穹隆顶。

该型墓葬从演变来看,一是墓室从早期的直壁长方形逐渐向弧边墓室转变;二是甬道大多偏于一侧,但逐渐与墓室侧壁不在同一条直线上;三是墓顶经历了券顶、覆斗形顶和穹隆顶的演变;四是墓道由早期的斜坡式逐渐向台阶或者斜坡加台阶形式转变。

Cb型 窄长方形或梯形墓室,墓室整体更加狭长,长、宽比例在2.1~3之间。整个墓葬平面多呈“甲”字形,甬道和墓道一般位于墓室一端中部,墓顶为拱形券顶或叠涩顶。墓室面积1.5~4.3平方米,墓室高度在0.8~2.4米之间。

Ⅰ式 典型墓例如房山水碾屯M1(图二,8)、M12,墓室平面呈窄长方形,墓顶为拱券顶。

Ⅱ式 典型墓例如房山水碾屯M13(图二,9)、通州胡各庄M47(图二,10)、M48,墓室平面呈窄长方形或梯形,墓壁用平砖或“一顺一丁”“两顺一丁”形式逐渐叠涩内收,墓顶由墓砖斜插而成,呈 “人”字形两面坡式。这种墓顶在西晋早期顺义大营村M8后室已见到。

Ⅲ式 典型墓例如延庆西屯IM16(图二,11)、IM122(图二,12),墓室底部为窄长方形或梯形,墓壁用“三顺一丁”方式向上砌筑且向外弧曲,墓顶呈椭圆形穹隆顶。

Ⅳ式 典型墓例为大兴小营M16(图二,13),墓室底部为弧边梯形,墓壁采用“两顺一丁”方式向上砌筑且向外弧曲,墓顶为半椭圆形穹隆顶,最顶部中间有立砖砌筑的小平顶。

Ⅴ式 典型墓例如西城王府仓北齐墓(图二,14),墓底为半圆形,甬道偏于墓室一侧,墓顶为穹隆顶。

这一型墓葬的演变主要表现在墓顶上,大致经历了券顶、“人”字形两面坡式、穹隆顶、平顶等过程。此外,墓道早期多为斜坡式,后期多为斜坡加台阶的形式。

Cc型 方形或近方形墓室,墓室长、宽比例在1~1.4之间。墓葬平面一般呈刀形,墓道和甬道偏于一侧,但甬道与墓室侧壁多数不在一条直线上,墓壁多采用四面结顶的形式,覆斗形墓顶。墓室边长基本在2~3米,面积4.6~9.5平方米,高度2.2~2.9米。

Ⅰ式 典型墓例如密云大唐庄M12(图二,15),墓室近方形,墓室四壁中东、南、北三面为直壁,西侧墓壁向外弧。

Ⅱ式 典型墓例有延庆东王化营M13(图二,16)、M14以及延庆西屯IM277(图二,17),其中M13东、西、北壁三壁向外微弧,M14东、西两壁略向外弧曲,IM277墓室四壁均向外弧出。另外,M13为长斜坡墓道,M14和IM277均为斜坡加台阶式墓道。

Ⅲ式 典型墓例如延庆西屯IM13、IM101(图二,18)、IM112(图二,19)、IM121等,墓底近方形,墓室四壁略向外弧,墓顶为圆形穹隆顶。

Ⅳ式 典型墓例如大兴新城M10(图二,20),墓室弧边近方形,墓室周壁外弧,斜坡墓道,出土有“大魏景明四年”(503)墓志砖。

Ⅴ式 典型墓例如清华大学北齐墓,墓室基本呈方形,两侧壁外弧,有斜坡墓道,墓顶无存。

Cc型 墓葬在两个方面有演变:一是墓壁外弧现象逐步显著;二是墓顶从覆斗形向穹隆顶转变。

整体来看,C型带墓道单室砖墓中,方形墓室面积最大,长方形墓室次之,窄长方形墓室面积最小。从演变看,墓顶大致经历了券顶、“人”字形两面坡式顶、覆斗形顶、穹隆顶的转变,墓室面积逐步增大。墓壁经历了早期的直壁、中期的局部外弧、晚期的四壁向外弧曲等过程。甬道侧壁在早期与墓室侧壁均在同一条直线上,而晚期多偏于一侧,但并不在一条直线上。此外,墓道早期多为斜坡式,晚期多为斜坡加台阶的形式。

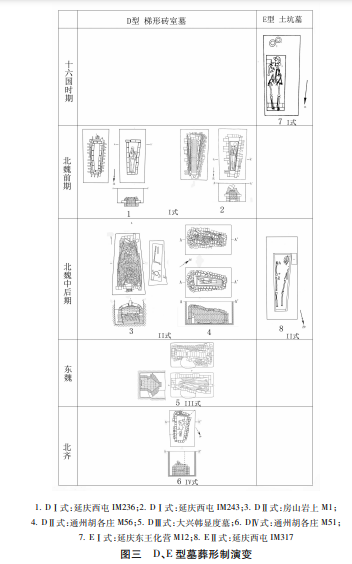

D型:梯形砖室墓

北京地区这一时期形制明确的梯形砖室墓计有19座。一般先挖出长方形或梯形土圹,内砌筑梯形砖室,在梯形砖室四周留有生土台,大多数砖室内有木棺等葬具,墓主的头向均朝南。墓室长度1.6~3.2米不等,墓室最小的是延庆西屯IM104,葬有两个儿童,面积只有1.28平方米,最大的梯形砖墓面积有5.2平方米(房山岩上M1),墓室高度一般在0.6~1.2米之间。根据墓顶形制可分为以下四式。

Ⅰ式 典型墓例以延庆西屯IM236(图三,1)、IM243(图三,2)为代表,梯形砖室较为规整,墓壁两侧用顺砖逐层叠涩内收,至墓顶用砖斜插,呈“人”字形。

Ⅱ式 典型墓例如房山岩上M1(图三,3)、M2、通州胡各庄M56(图三,4),这三座墓葬都有明确的纪年,墓壁两侧多用完整顺砖或残横砖逐层叠涩内收,墓顶局部用墓砖斜插,呈“人”字形。较为特殊的是岩上M1,墓壁为砖石混筑,且墓顶大部呈拱券形。属于此型式的墓葬还有通州胡各庄M68、大兴北程庄M23等。

Ⅲ式 典型墓例如大兴三合庄韩显度墓(图三,5),该墓两侧墓壁为残横砖和完整顺砖砌筑,逐层叠涩内收,顶部用完整横砖平铺封顶,这是不同于前两式梯形墓的变化。

Ⅳ式 典型墓例如通州胡各庄M51(图三,6),墓壁砌筑方式与同墓地M56、M68相同,墓顶已无存。

综合来看,该型墓葬前期墓室较小,墓壁用砖砌筑规整,墓顶呈规则“人”字形。中期墓室明显变大,墓壁砌筑开始出现砖、石混筑,墓顶有“人”字形两面坡式,也有平顶。后期墓顶则基本全部变为平顶。

E型:长方形土坑墓

北京地区已辨识出的魏晋北朝时期土坑墓较少,目前仅有2座。

Ⅰ式 典型墓例是延庆东王化营M12(图三,7),长方形土圹,梯形木棺下两端各垫有一行砖。

Ⅱ式 典型墓例是延庆西屯IM317(图三,8),长方形土圹,梯形木棺下未见垫砖,在棺侧发现北魏晚期“神龟元年”的墓志砖。

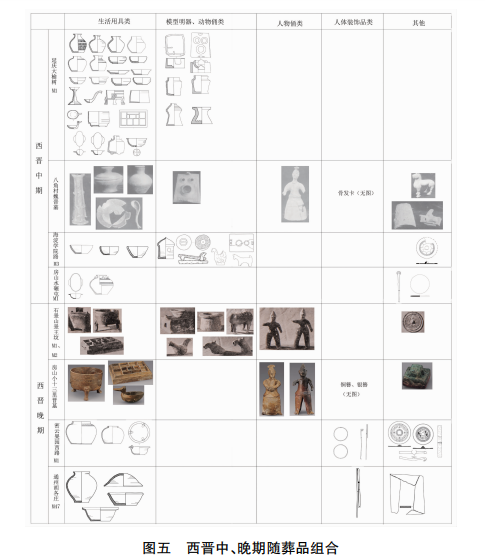

三、随葬品组合情况

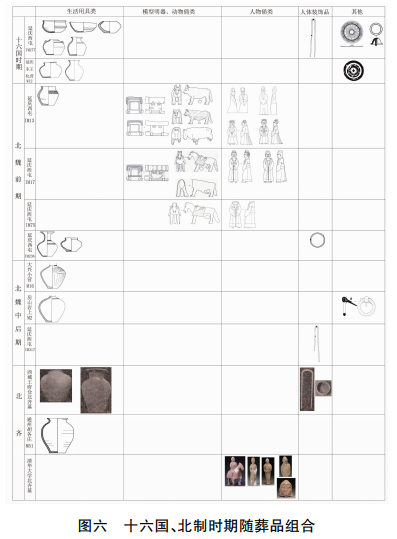

北京地区魏晋北朝时期墓葬随葬品大致可分为四类:一是生活用具类,包括陶罐、陶壶、陶盘、陶盆、陶甑、陶樽、陶奁、陶勺、耳杯、陶灯、熨斗等器类;二是模型明器及动物俑类,主要包括陶仓、灶、井、房、磨、碓以及鸡、狗、猪、马、牛等动物俑;三是人物俑类主要发现有侍俑、车夫俑、舞俑、武士俑等;四是人体装饰品有金、银、铜、骨等质地的镯、钗、簪、环、戒指、三子钗器等。此外还有铜镜、铜弩机、削刀、铜印、铜钱等其他器类(见图四至六)。

生活用具类器物普遍发现于各类型墓葬中,由于墓葬形制与墓内空间的不同,随葬数量多寡不一。A、B、C型带墓道砖室墓随葬生活类用具数量较多,其中Aa、AbI、AbII、BI、CaI、CaII、CcI等型式墓葬中发现了数量较多的泥质灰陶和少量夹砂或夹云母红陶类生活用具,以顺义大营村M4、M8,海淀学院路M3,延庆西屯IIM41,密云大唐庄M12,密云果园西路M1等墓为代表,其中泥质灰陶罐、夹砂红陶双耳罐、红陶壶、红陶钵等最具特色。BII、CaIII、CbI、CbII等型墓葬中发现了大量的釉陶器,如延庆大榆树M1,海淀八里庄曹魏墓,石景山景王坟M1、M2,房山小十三里晋墓,房山水碾屯M1等出土大量黄釉陶器,以黄釉陶樽、陶奁、陶槅、陶勺、陶耳杯、陶扁壶等最具代表性。房山水碾屯M12、M13发现了黑釉和酱釉陶器,以黑釉四系陶罐、酱釉陶塔形瓶等最引人注意。CaIV、CbIII、CbIV、CbV、CcII、CcIII、CcIV等型式墓葬中生活用具类器物数量有减少,也未见釉陶类器物,陶罐、陶壶等常见器物形制发生一定变化,如西城王府仓北齐墓中陶罐肩部上移,下腹部由早期的鼓腹变得斜收,陶壶颈部变长,口部变大,底部变小。D、E型墓葬因内部空间小,生活用具类器物发现较少,以陶壶、陶罐、陶碗、陶钵等器类较多见,其中延庆西屯IM236发现平沿、束颈、喇叭口的陶壶,且肩部戳刺两周篦点纹;房山岩上M2发现了口部被打掉的陶罐,可能与“毁器”习俗相关。

模型明器及动物俑类组合具有明显的阶段性特征。陶仓、灶、井、房、磨、碓以及鸡、猪、狗等集中发现于Aa、AbII、BI、BII、CaII、CaIII、CbII等型式墓葬中,基本沿用了北京地区东汉中晚期以来常见的器物组合形式,形制变化也不大。所不同的是,在海淀八里庄曹魏墓和石景山八角村魏晋墓、石景山景王坟M1、M2中发现了黄釉及棕釉陶灶、井、屋顶等,这是与东汉晚期绿釉陶模型明器大不相同的。牛、马等动物俑则集中出土于CaIII、CaIV、CcIII三种型式墓葬中,包括石景山景王坟M1、M2,延庆西屯IM13、IM17、IM75等五座墓葬中,且通常与陶车、侍俑等同时出现,组成牛车、鞍马与车夫俑共存等特定组合,具有一定的时代特征。

人物俑类在北京地区魏晋北朝墓葬中发现并不多,形象上可分为侍从俑、车夫俑、舞俑、持剑俑、武士俑、甲骑具装俑等。人物俑集中发现于Aa、BII、CaIII、CaIV、CcIII、CcV型式墓葬中,包括大兴四海庄M5,海淀八里庄曹魏墓,石景山八角村魏晋墓,石景山景王坟M1、M2、房山小十三里晋墓,延庆西屯IM13、IM17、IM75,清华大学北齐墓,傅隆显北齐墓等11座墓葬,共计25件人物俑。其中景王坟M1、M2及西屯IM13、IM17均发现了侍俑或车夫俑与牛拉车共存的形式,当是模仿墓主生前出行的情景,有“1俑1牛1车”和“2俑2牛1车”两种配备模式,且袍服俑和裤装俑同时并存。同时,在西屯IM17和IM75各发现了一组“1俑1鞍马”的配备。清华大学北齐墓中发现了仪仗俑队列,包括步行武士俑、持剑俑、甲骑具装俑等组合,是目前北京地区仅见的一例。

人体装饰品类虽然数量不多,却在各类墓葬中都有发现,以金、银、铜、骨等质地的钗、镯、指环、串珠、三子钗器为主要种类,不同于之前的两汉时期。其中又以铜三子钗最具时代特征,仅在顺义大营村M4、延庆世园会M949有发现,比洛阳地区魏晋时期的三子钗、四子钗形制更为简化。

除了以上四大类器物外,这一时期具有代表性的器物还有“位至三公”铜镜、连弧纹、鸟纹铜镜等。铜弩机、铜削等也有一定数量的发现。

四、分期与年代

北京地区魏晋北朝时期墓葬从形制和随葬品组合变化等方面综合来看,大致可分为九期。年代划分依据李梅田、倪润安等先生的观点,结合北京地区墓葬的阶段性特征,曹魏后期约在3世纪40至60年代早期,西晋早期年代在3世纪60年代中期至70年代,西晋中期在3世纪80年代,西晋晚期在3世纪90年代至4世纪初。十六国时期未发现纪年墓葬,约在4世纪前期至5世纪前期。北魏前期在建国至定都平城前期,年代约4世纪80年代至5世纪50年代。北魏中后期在定都平城后期至迁都洛阳期间,年代约5世纪60年代至6世纪20年代。东魏时期墓葬年代在6世纪三四十年代。北齐时期墓葬年代在6世纪五六十年代。

第一期 主要包括Aa、AbI两种型式的墓葬,该期墓葬较多保留了北京及周边地区东汉中晚期多墓道、多室的特征,可看作是其流变形式。东汉中晚期的多墓道多室砖墓,每一条墓道进入之后的墓室布局基本对称或稍有差别,如北京丰台槐房M18、北京通州副中心A10地块M12和河北宣化东升汉墓M3等均为双墓道八室墓、北京延庆西屯IM100是双墓道九室墓、河北抚宁区邴各庄M1为三墓道十室墓等。这些墓葬的各墓室之间彼此相通,可依墓道将墓葬明显地分为几个部分,多墓道是为了适应东汉晚期以来家族合葬的需求而形成的。但是Aa型两座墓葬在东汉中晚期的形制上又有所发展,沙河M41的墓室有了较大简化,四海庄M5各组墓葬和墓室之间的甬道较之前更加明显,且前、后室和甬道侧壁在同一条直线上的特点开创了西晋早中期墓葬的先河。两座墓葬的形制是东汉晚期向西晋时期过渡的形式,可看作是北京地区西晋早期多室墓和双室墓的雏形。AbⅠ式大营村M3与M5两座墓葬延续了东汉时期的前、中、后三室结构特征,所不同的是,两座墓葬的墓室侧壁与甬道在同一条直线上,这在东汉时期是不见的。大营村M8出土有西晋早期的墓志砖,考虑到大营村M3、M5在形制上与M8有演变关系,则M3、M5的年代当稍早于M8。

该期墓葬的随葬品也较多沿用了东汉中晚期以来的组合形式,生活用具、模型明器及动物俑类与之前变化不大。四海庄M5新出现的持剑俑、伏虎帐座以及大营村M3、M5出土的少量黄釉陶器和铜镯、银镯、银钗等人体装饰品在东汉时期不多见,而在后来的西晋时期才逐步流行起来。综合以上特征,大致可将该期墓葬的年代定在曹魏后期。

第二期 主要包括AbII、BI、CaI等型式墓葬。该期墓葬墓壁较直,甬道偏于一侧,且甬道侧壁与墓室侧壁在同一条直线上。AbⅡ式两座墓葬在Ⅰ式的基础上简化了中室结构,而变成前室的一个耳室,当与前者有发展演变关系。BⅠ式带墓道双室墓中,大营村M2前、后室墓壁与甬道在同一条直线上,形制与大营村M1、M6、M8相同。CaⅠ式带墓道长方形单室墓发现较少,仅发现大营村M7一座。该期墓葬中,大营村M7出土的铜博山炉形制与新安晋墓C12M262等基本相同,大营村M4的铜三子钗在曹魏后期巩义站街墓三子钗形制的基础上演变而来,更加简化。大营村M8出土的“泰始七年”(271)墓志砖为该期墓葬的年代判定提供了最直接证据,当属西晋早期。

第三期 主要包括BII、CaII、CbI等型式墓葬。其中BⅡ式墓葬的甬道侧壁与墓室侧壁有的已经不在一条直线上,CaⅡ式墓葬的墓壁开始出现向外弧曲的现象,同时新出现了CbⅠ式窄长方形的墓室类型。随葬品方面最显著的特点是,该期石景山八角村魏晋墓、海淀八里庄曹魏墓以及延庆大榆树M1都发现了一定数量的黄釉陶器。沙河M42出土铜熨斗与大营村M7形制相似,学院路M3出土陶磨形制与大营村M8基本相同,但两者墓葬形制都与大营村M7、M8有一定的发展演变关系。房山水碾屯M1、M12墓葬形制与孟津三十里铺M117基本相同,墓壁较直,墓室呈窄长方形,墓顶为拱券顶,出土的四系罐、釉陶瓶等器类也与洛阳地区西晋中期器物形制相同。该期墓葬年代判定的最直接证据是,延庆世园会M949出土的“太康六年”(285)墓志砖。综合以上,将该期墓葬的年代当在西晋中期。

第四期 主要包括CaIII、CbII、CcI等型式墓葬。该期多室、双室墓很少见到,而主要流行带墓道单室砖墓。其中CaⅢ式墓葬墓室弧壁现象已经非常普遍,甬道大多位于一侧,但侧壁基本不与墓室侧壁在同一条直线上了,墓顶多为覆斗形四角攒尖顶。CbⅡ式墓壁开始出现叠涩内收的形式,且墓顶为墓砖斜插而形成的两面坡式“人”字形,这一做法明显与Ⅰ式水碾屯M1、M12不同,而能在顺义大营村M8后室中见到其雏形,且这一做法到了北朝时期的梯形砖室墓中得到了大量应用。CcⅠ式是新出现的方形墓室类型,墓壁弧曲的做法与CaⅢ式相一致。随葬品方面,这一期生活用具类大量使用黄釉陶器,包括具有时代特征的黄釉陶樽、奁、勺、槅、耳杯、扁壶等。模型明器与动物俑类明显减少,只在个别墓葬中有所保留,且出现了黄釉陶灶等。另一个最主要的特征是,该期出土了一定数量的牛拉车、车夫俑、袍服与裤装侍俑等组合,与洛阳地区西晋晚期文化面貌较为一致。胡各庄M47∶4陶盆与偃师杏园M34∶6、洛阳利民南街西晋墓C3M723∶1等陶盆形制相同。考虑墓葬形制的演变以及随葬品的特征变化,大致可将该期墓葬年代定为西晋晚期。

第五期 主要包括CcII、EI两种型式的墓葬。该期发现墓葬数量较少,CcⅡ式方形墓室、墓壁外弧、墓顶覆斗形,墓室面积相对增大。EⅠ式长方形土坑墓仅发现1座,在梯形木棺下部两端垫砖。该期墓葬出土随葬品较少,延庆东王化营M12出土的戳印纹陶壶有一定的鲜卑文化因素。M14出土的铜魁与辽宁北燕冯素弗墓、后燕崔遹墓铜魁形制极为相似。大致可将该期墓葬的年代定为十六国时期。

第六期 主要包括CaIV、CbIII、CcIII、DI等型式墓葬。该期除了继续流行带墓道单室砖墓外,新出现了梯形砖室墓。带墓道单室砖墓在延庆西屯墓地有集中发现,其中IM13、IM16、IM17、IM75、IM101、IM112、IM126等26座墓葬墓壁向外微弧,大量流行圆形或近圆形穹隆墓顶,形制与山西侯马虒祁北魏墓M1007、山西大同湖东北魏墓群M7等较为相似。随葬品上,西屯IM13、IM17、IM75等发现了牛拉车、鞍马和侍俑的陶俑组合,其中牛拉车的形象与内蒙古呼和浩特北魏墓、北魏田村墓等基本相同,只是西屯墓地所见的陶卷棚车两端更加上翘。IM126∶2肩部饰有波浪纹的陶壶与山西大同恒安街北魏墓DHAM13陶罐特征相一致。DⅠ式梯形砖室墓的出现当与鲜卑等北方民族的影响密切关系,墓室较小,墓顶呈规则“人”字形,西屯IM236、IM243形制与安阳大司空M38有诸多相似之处。西屯IM236∶1陶壶喇叭口、平沿、束颈,肩部戳刺两周篦点纹,与北魏早期尉迟定州墓(457年)标本1陶壶、大同沙岭北魏墓(435年)M7∶1形制相同,且M236∶2陶罐形制也与尉迟定州墓标本4陶罐相同。综合以上情况,大致可将该期年代定在北魏前期,个别墓葬的年代上限可到十六国时期。

第七期 主要包括CbIV、CcIV、DII、EII等型式墓葬。该期带墓道单室砖墓继续使用,且大量流行梯形砖室墓,同时发现了有纪年的土坑墓。CbⅣ式大兴小营M16墓顶呈半椭圆形,墓顶立砖砌筑成小平顶,这是与之前墓葬砌法较为不同的地方。DⅡ式墓葬墓顶除了“人”字形两面坡式,也发现了小平顶结构。该期墓葬均发现了纪年的墓砖,包括“皇兴三年”(469年)、“太和十一年”(487年)、“景明四年”(503年)、“正始四年”(507年)、“神龟元年”(518年)、“正光五年”(524年)等,年代在北魏中后期。

第八期 主要包括DⅢ式墓葬,仅发现大兴三合庄韩显度1座墓葬,顶部用完整横砖平铺封顶,出土有“元象二年”(539年)的墓志砖,年代属东魏。

第九期 主要包括CbV、CcV、DIV等型式墓葬,发现数量较少。西城王府仓北齐墓墓室平面演变为半圆形,墓顶为穹隆顶,出土了北齐“常平五铢”。清华大学新土木馆北齐墓,墓室侧壁外弧,出土的甲骑具装俑、镇墓武士俑、持剑俑等与太原娄叡墓、河北北齐元良墓等出土的陶俑较为相似。通州胡各庄M51梯形砖室墓墓顶无存,发现了“天保四年”(553年)的墓志砖。该期墓葬年代为北齐时期。

五、结语

曹魏篡汉,西晋禅魏,政权的平稳过渡使得社会生活面貌改变较少,北京地区曹魏、西晋早期的墓葬文化面貌较多承袭了本地区东汉中晚期以来的文化传统,在墓葬形制与随葬品类方面都有较多体现。西晋中晚期,墓葬特征逐渐摆脱了东汉时期丧葬习俗的影子,墓室简化统一,黄釉陶器的使用、陶俑组合和大量人体装饰品的发现体现了当时社会流行的生活方式和文化习俗。十六国时期,中原社会动荡,北京地区也成为各少数民族政权更迭的舞台,先后被后赵、前燕、前秦、后燕等占据,社会的危乱致使该时期墓葬发现数量较少。北魏统一北方,北京地区社会逐步稳定,世家大族昌盛,较大型家族墓地开始出现,且墓葬形制更加趋同,带墓道方形单室砖墓成为主流。同时随着民族内迁及文化融合,考古学面貌上发现了较多鲜卑民族文化的影子,出现了梯形砖室墓的新形式。北魏末年流民起义,分裂为东、西魏,旋即为齐、周所篡,北齐袭东魏故地。由于战乱不断,人口大量逃亡,使得这一时期墓葬数量大幅减少,文化面貌基本延续了前期的内容。且北朝时期的墓葬类型在北京地区后来的隋唐、乃至辽金时期都能看到其流变的形式。

文化因素上来看,北京地区“晋”制墓葬特征脱胎于本地东汉时期砖室墓,经历了带墓道多室→双室→单室的发展历程,虽然年代上单室墓并不一定全部晚于双室墓,但各时期流行的墓葬类型较为明确,与洛阳地区政治核心区的演变趋势基本一致。北朝时期流行的带墓道弧边方形砖室墓形制也与洛阳地区北魏时期墓葬形制趋同,且在北京地区一直到唐代中期都较为流行,辽金时期又演变为圆形单墓室。另外一类梯形砖室墓使用年代集中在北朝时期,当是鲜卑文化因素影响下,在东汉晚期梯形或长方形砖椁墓的基础上演变而成的一种新葬制。只是东汉晚期的砖椁墓,砖壁一般单层且紧贴土墓圹,一般推测为拱券顶,如大兴亦庄X10号地M37、房山窦店镇M12~M14等砖椁墓,主体年代在东汉晚期,下限可到魏晋时期。而北朝时期流行的梯形砖室墓一般土圹相对较大,在砖室周边留有生土台,墓壁两侧多采用为逐层叠涩内收形式,常见“人”字形斜插墓砖封顶。但是不管时代早晚,北京地区这类梯形或长方形砖室墓中均出现了较多匈奴、鲜卑等北方民族的文化因素,如前宽后窄的梯形墓室、陶壶肩部的水波纹、戳刺篦点纹、陶罐口部的“毁器”习俗以及“人”字形斜插墓顶等。这种因素在西晋早期大营村M8∶7陶罐、西屯IIM41:10陶壶、十六国时期东王化营M12∶2陶壶颈部,以及西晋晚期景王坟M1、M2、小十三里晋墓中发现的尖帽胡人俑等方面也都有所体现。大兴三合庄东魏墓主人韩显度则是来自高句丽灭乐浪后侨置于辽西和冀东的朝鲜县。以上种种都反映了北京地区汉、晋至北朝时期胡汉交融杂处和民族融合的一个方面。

责任编辑:张子新

原文发表于《中华民族共同体研究》2023年第3期,因微信排版需要,删去了注释和参考文献。引用请务必以期刊发表版本为准。知网提供全文下载。

投稿系统:https://mzgt.cbpt.cnki.net

邮发代号:82-707