遗产数据库

马坪摩崖石刻

一笔一画

是刻石者灵魂的投影

是天地之间的庄重宣言

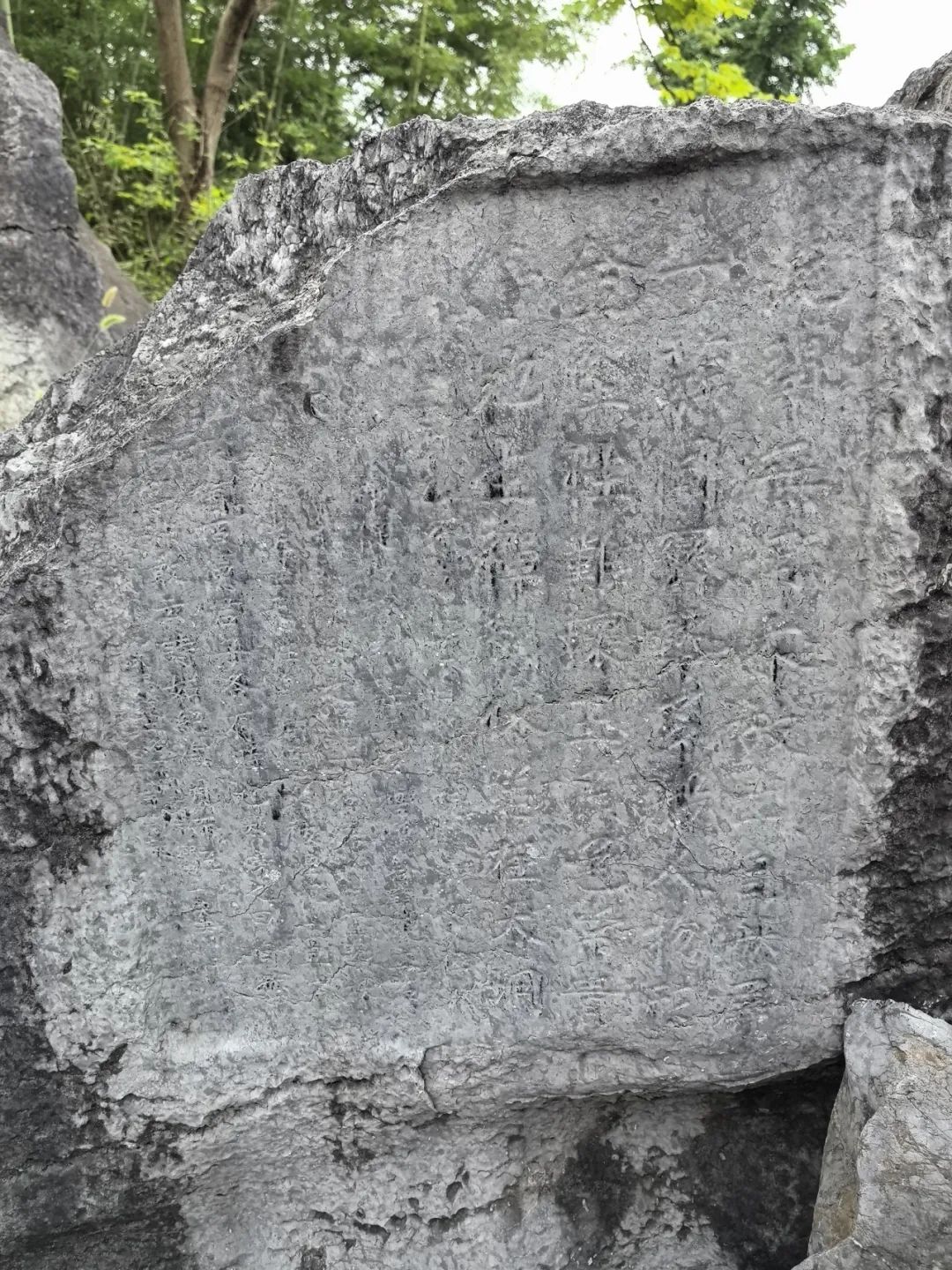

在永州市东安县鹿马桥镇马坪村石塘寺内,三块摩崖石刻静静伫立。它们跨越朝代,记录了古人对自然的礼赞,承载着深厚的文化积淀。

图一 马坪摩崖石刻全景图

是绿意下的低语

是石头吟诵的乐章

是永远不会凋零的诗篇

马坪摩崖石刻主要由三部分组成。第一块石刻仅刻着“自然屏”三个大字,宽约20cm,长约40cm,作者和具体年代已不可考。简单三字,将自然之美凝结在石面之上。

第二块石刻刻于清道光壬寅年(1842年),宽约35厘米,长约45厘米,字迹端方规整,展现出清代刻字的艺术特点。

据清光绪十一年(1885年)《湖南通志》记载,第三块石刻刻于北宋绍圣二年(1095年),由时任永州通判阮之武所刻。石刻上书诗文:“洗开无用木,放出自然屏。一簇冈峦势,多般人物形。金坚性难坏,玉润色常青。得地生禅剎,休嗟在大坰。”阮之武以诗意的文字,生动呈现了冈峦的形态以及山中禅意。遗憾的是,由于早期水泥涂抹保护不当,诗文字迹已较难辨识。

图二 “自然屏”石刻

图三 清刻

图四 宋刻现状

石刻如同风雨中的古老回声

记录下久别的朋友

对这片土地的长久注视

阮之武,字子文,曾任永州通判。他出生于文化氛围浓厚的时代,宋代的文人官员往往不仅是国家的管理者,更是深具人文素养的诗人和艺术家。他们对山水、自然有着浓厚的兴趣,寄情于山水成为他们表达个人情感和社会理想的一种方式。

永州作为宋代文人活动的一个重要区域,自古就有浓厚的文化底蕴。早在唐代,柳宗元曾在此留下《永州八记》,描绘了他流放永州时的自然见闻,为这一地区的文人题咏奠定了基础。

这块刻石的保护与留存,为我们研究宋代文人生活、审美观念及其与自然的关系提供了宝贵的实物依据。

(资料来源:永州市东安县四普办)