丝路资讯

古DNA研究揭示五千年以来新疆人群演化历史

新疆位于中国西北部,是联结亚欧大陆的重要枢纽。公元前2世纪末,丝绸之路途经新疆,新疆成为了亚欧大陆东西部文化传播、经济贸易以及人群交流的桥梁。然而,不同族群和文化在新疆的融合交流却更为久远。这些在新疆交融的文化吸引了广大考古学家、语言学家、人类学家极大的兴趣,他们提出了各种关于新疆地区早期人群来源和交流的假说。鉴于新疆考古学证据的复杂性,人群演化研究成为了解决这些迫切问题的有效手段。

目前,青铜时代人群是新疆早期的古代人类遗存。为了深入研究这些新疆早期人群的来源以及新疆不同时期人群的遗传演化、交流互动的历史动态等科学问题,付巧妹团队从新疆阿勒泰、塔城、伊犁、昌吉、巴音郭楞、喀什、和田等地区的39个遗址中,成功捕获、测序了201例新疆古代人类(矫正年代测定为距今5043-515年)的基因组。

新疆青铜时代西北部早期人群

此前研究提出新疆塔里木盆地的青铜时代早期人群主要携带距今25,000年的北亚人群成分(ANE)和古东亚成分。关于他们是否对新疆其他地区和后期人群有影响,以及影响的程度和范围并不清楚。付巧妹团队发现,新疆西北部青铜时代早期人群与亚欧草原西部文化有关的人群及中亚巴克特里亚-马尔吉亚纳文明区(BMAC)相关人群具有相似的遗传成分。此外,他们还与新疆本地塔里木盆地的早期居民有着广泛的交流融合。因此,新疆青铜时代早期人群既含有塔里木盆地本地人群成分,也和周边的人群有着不同程度的交流和融合,如阿凡纳谢沃(Afanasievo)人群、草原西部人群(Steppe)、含有BMAC人群成分的切木尔切克(Chemurchek)人群、以及具有古东亚和北亚混合成分的人群(Shamanka)(图二)。

研究还显示在新疆北部发现了几乎只含有古东亚和北亚混合人群成分(92%)的个体,说明在这个时期,古东亚和北亚混合人群可能已经在新疆广泛流动了。从以上结果来看,当时的情形很可能是这样:亚欧草原人群、BMAC人群和古东亚和北亚混合人群进入新疆地区,与当地塔里木盆地本地居民交流融合,从而形成了新疆西北部青铜时代早期古代人群(图二)。

在青铜时代后期,新疆西北部人群的遗传成分发生了变化:青铜时代中晚期安德罗诺沃(Andronovo)有关人群的西方草原人群成分流入,而古东亚人群成分也出现增长。至于BMAC相关人群成分的扩散,可能是因为早期切木尔切克(Chemurchek)人群在天山以北地区的扩散,也和这个时期中亚人群与新疆人群在内亚山地走廊地带(Inner Asian Mountain Corridor)更为频繁的交流互动有关(图二)。

新疆铁器时代以后人群遗传演化历史

早期铁器时代,与巴泽雷克(Pazyryk)和塔加尔(Tagar)文化有关的人群、塞人(Saka)、大月氏、匈奴等游牧民族在新疆及周边兴起和活跃,新疆及其周边的人群流动也将欧亚东西部更加紧密地联系起来。塞人的遗传成分出现在铁器时代的新疆人群,这也明确了他们所使用的语言——印度-伊朗语系中的和阗塞语(Khotanese)出现在新疆塔里木盆地和田地区的原因。

东亚人群成分的增加是铁器时代新疆人群的最大的特点。从新疆的不同地域上来看,这些东亚人群成分呈现出自西向东逐渐增高的趋势。这说明东亚有关的遗传成分在铁器时代大量的流入新疆,导致越靠近新疆东部东亚人群成分比例越高。不仅如此,此时新疆人群中的东亚成分的多样性也增加了。除了古东亚和北亚混合的沙曼卡人(Shamanka)的遗传成分外,他们还含有来自东亚大陆的多个人群成分。

从铁器时代延续到历史时期,新疆人群的遗传成分将东亚人群、中亚人群和草原人群紧紧地联系到了一起。几千年以来,尽管新疆地区的文化不断演变,但铁器时代形成的遗传成分绵延至今,我们在现今新疆人群中仍能看到类似的遗传成分。

新疆古代人群的表型分析

付巧妹团队还首次开展了古代新疆人群的表型研究。他们发现,从青铜时代、铁器时代到历史时期,大部分居民都是深棕色或者黑色的头发和棕色的眼睛。在铁器时代,伴随着青铜时代亚欧草原安德罗诺沃(Andronovo)人群成分的出现和增加,此时新疆西北部少量个体的肤色和发色较浅。此外,该研究发现新疆塔里木盆地小河遗址两例较早期个体仍拥有深棕色或者黑色的头发以及深色的皮肤,而一例青铜中晚期干尸的肤色则介于深浅之间。

传统的考古学文化研究常常难以直接体现人群血缘演化和交流的历史细节。该研究通过将考古学与遗传学深度融合,对新疆早期居民的来源以及近5000年以来不同区域、不同时期人群的演化交流历史进行了深度研究,揭示了早在丝绸之路形成之前,亚欧大陆东西部人群就已在新疆交流与融合。

最令人惊叹的是,尽管经历了超过5000年的人群往来、文化交融,新疆人群长久以来在一定程度上在遗传上是连续融合。即在这个不同人群交汇的十字路口,新疆成为了一个吸纳多元文化的熔炉,各个人群和文化在这里融为一体,延续了几千年。

(本研究第一作者是古脊椎所古DNA实验室的维卡斯·库玛(Vikas Kumar)副研究员,通讯作者是古脊椎所古DNA实验室的付巧妹研究员、安迪·E·博纳特(Andy E. Andrew Bennett)副研究员和特别研究助理刘逸宸。 )

(相关研究得到中科院基础研究领域青年团队计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金、腾讯科学探索奖、霍华德·休斯医学研究所的经费支持。)

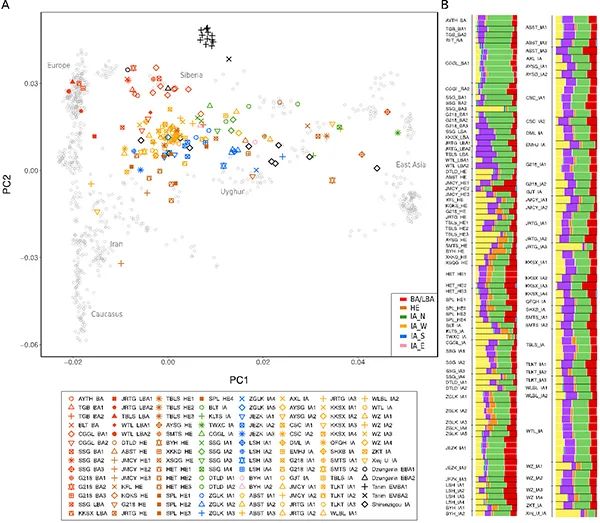

图1. 新疆人群的主成分分析(A)ADMIXTURE (B) 分析。注:图B中四种主要的人群:绿色,北亚人群;红色,伊朗农业人群;紫色,安纳托利亚农业人群;黄色,东亚采集狩猎者。

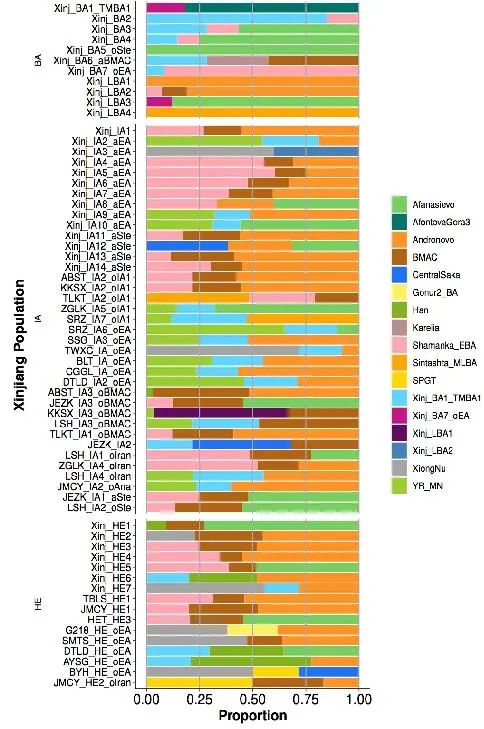

图2. 不同时期新疆人群的 qpAdm admixture比例。

2007年在西北大学获理学学士学位,2009年在中国科学院研究生院获硕士学位,2013年在德国马克思.普朗克进化人类研究所获演化遗传学博士学位。2010年1月起,负责中国科学院古脊椎动物与古人类研究所中德人类演化与科技考古联合实验室古DNA平台;先后在德国马普进化人类学研究所和美国哈佛医学院从事博士后研究工作。现为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、脊椎动物演化与人类起源重点实验室副主任、分子古生物学实验室主任。

长期从事古遗传学研究,主要围绕古DNA、古蛋白探索人类起源与演化的重要科学问题。十余年来,围绕古DNA在欧亚早期人类遗传特点、人群之间的基因交流和迁徙扩散历史等方面取得许多国际重大研究发现和重要技术创新,如破译世界、东亚最古老现代人基因组,系统绘制东亚四万年来人群的动态遗传历史;开发古DNA关键技术,在世界领域极大拓展古基因组研究的材料范围和时空轴线,为推动古DNA规模性研究及人类学、演化遗传学等相关领域发展提供助力。迄今在国际SCI期刊发表论文60余篇(包括ESI高被引论文12篇),总影响因子超过1600,他引次数超过10,000。其中,以第一或通讯作者发表论文36篇(含Nature 3篇,Science 4篇,Cell 3篇),相关研究入选Nature十大科学事件、世界十大人类起源研究新认知、中国科学十大进展等,产生重大国际影响。因其研究重要性,被Nature评为“中国十大科学之星”之一,获中国青年科技奖-特别奖、中国青年女科学奖、陈嘉庚青年科学奖-生命科学奖、腾讯首届科学探索奖等。