专家观点

田余庆 | 关于杂胡化的思考

田余庆先生百岁诞辰

纪念系列

编者按:2024年适逢田余庆先生百岁诞辰,也是他辞世的十周年。田先生的几部重要著作,近期由北京大学出版社、中华书局分别出版了“百岁诞辰纪念版”。此外,在田先生逝世之后,家人和弟子在其遗物中发现若干笔记和文稿,滕昭宗先生又提供了与田先生的通信数十封,这些从未公诸于众的资料,不仅蕴含着大量珍贵的学术思考,也让后人有机会看到一个学者更为立体的形象。这批资料目前已经过初步整理,即将陆续出版,敬请期待。近期我们将选取这批遗文的一些片段,在北大中古史中心公众号进行发布,借以表达我们对先生的深切追念。

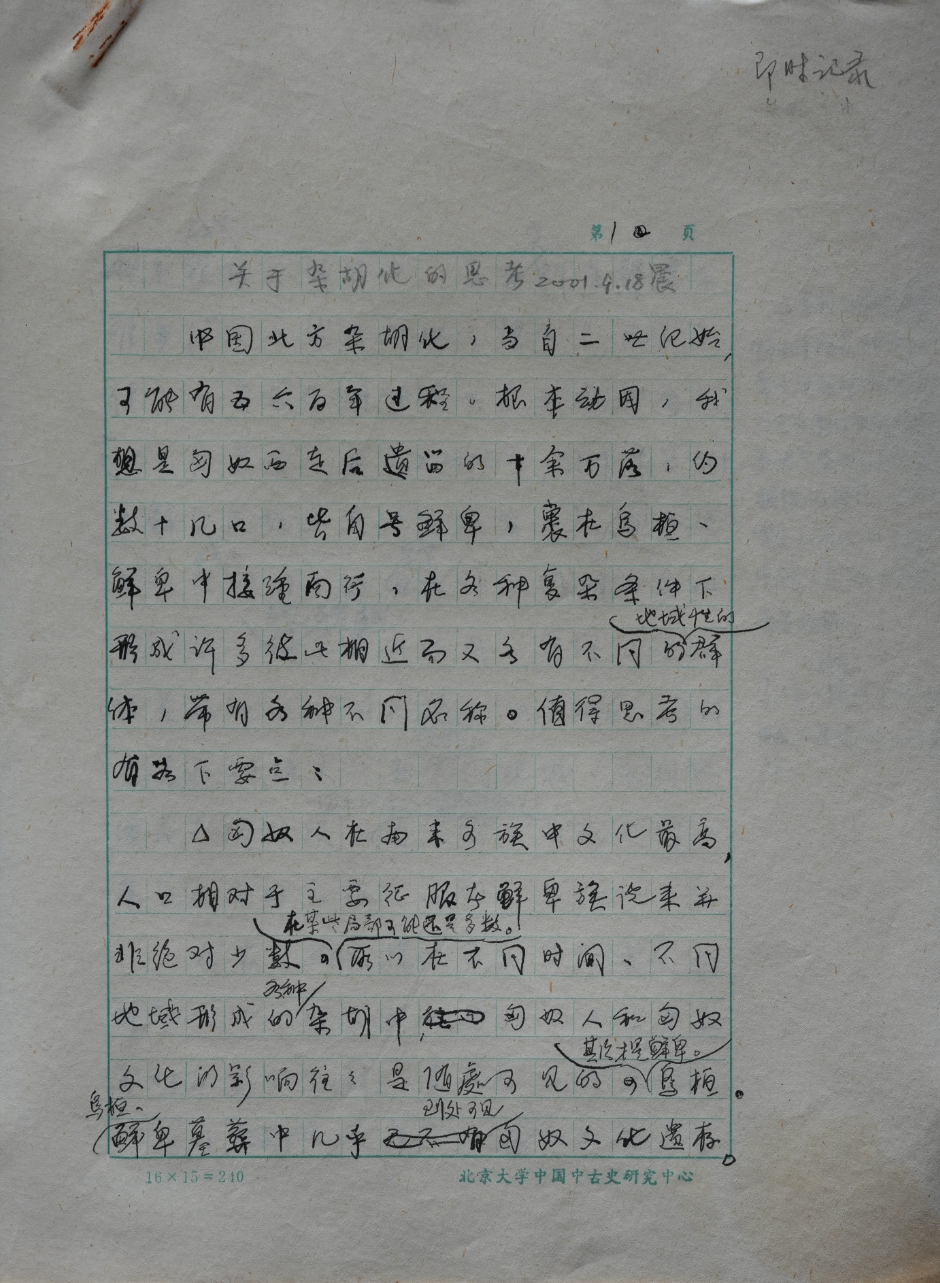

关于杂胡化的思考

2001. 9. 18 晨

中国北方杂胡化,当自2世纪始,可能有五六百年过程。根本动因,我想是匈奴西走后遗留的十余万落,约数十万口,皆自号鲜卑,裹在乌桓、鲜卑中接踵南行,在各种复杂条件下形成许多彼此相近而又各有不同的地域性的群体,带有各种不同名称。值得思考的有如下要点:

△匈奴人在南来各族中文化最高,人口相对于主要征服者鲜卑族说来并非绝对少数。在某些局部可能还是多数。所以在不同时间、不同地域形成的各种杂胡中,匈奴人和匈奴文化的影响往往是随处可见的,其次才是鲜卑、乌桓。乌桓、鲜卑墓葬中几乎到处可见匈奴文化遗存。

△铁弗称胡父鲜卑母,高车实则是鲜卑父胡母( “或云其先匈奴之甥也” ,见《高车传》) 。其他杂胡种族也多与匈奴有关。( 此点参考了《文史》2001 年第1 期109 页朱学渊《鲜卑民族及其语言线索》) 杂胡的混杂民族成分中,匈奴是最常见的民族。

△有些地方的杂胡则可能是某种西域胡与匈奴的融合。当然,还有柔然、丁零的作用。杂胡,还可能是两种以上胡人揉合的产物。同样是某两种胡人,在不同地域、不同环境或不同时段,以及各族属人口不同比例条件下,也可能又有所不同而带有各自的名称。杂胡之“杂”,于此可见。

△乌桓由于族落缺乏凝聚力,是弱势群体,所以不见有何杂胡明确承认是乌桓与匈奴相混的族落。这也与《官氏志》所说四方杂人皆谓之乌桓的说法有某种联系。

△朱学渊文提出草原较野蛮的鲜卑人征服较文明的匈奴人必然带来各种后果的见解,是有启发的见解。

△西部原住民氐和羌是否有自己的“杂胡化”过程或参与北方民族“杂胡化”的过程,也值得思考。特别从碑铭所见关中羌人族落之多(唐诗中还有关于羌村之类语词)。看来,此等羌人与周围汉人及其他族人融合途径也值得思考。

△杂胡化是中国及周边诸多民族进化到一定程度,即有某种农耕化倾向、有建立政权能力,纷纷拥入中原时的产物。杂胡名目众多,看似极端纷扰,但却是由极端纷扰过渡至逐渐澄清时期的一种民族现象。它与北方民族政权兴替是同一种历史内涵的不同表现,一种是政治的(政权的),一种是社会的(民族的,文化的)。两种表象的共同成果是各民族的融合。

△杂胡化实质上是曲折的汉化,体现胡族汉化的一波三折过程。杂胡化既是各胡族融合的一种形式,也是各胡族汉化的一种形式,因而在中华民族形成中有其重大的价值。

△杂胡民族关系发展的一波三折,很有历史内容,值得细究。如相当多的汉人杂胡化(时,地,条件,历史作用,后果)。六镇府户的汉人,先是鲜卑化,入中原后全部汉化。这也是一个杂胡变化可以比照的历史过程。稽胡是重要另证,可作个案考察。关中羌村中的汉户(北朝后期造像碑铭中有羌村造像题名杂有汉人名,唐代羌村之名常见于诗人题记,等等) 。安史乱时幽冀大量西域胡。杂胡现象只出现在北,南方无此名,说明南方民族关系不同于北方。北方和西域常有新的族种入侵内地,是杂胡形成条件;南方则较封闭,少有此种条件。(周考四种胡,见《北朝的民族问题与民族政策》;唐长孺《魏晋杂胡考》。)

此文转自“北京大学中国古代史研究中心”微信公众号