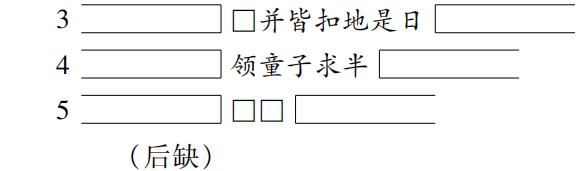

北庭故城遗址

唐代北庭龙兴寺营建相关问题新探

来源:《西域研究》2014年第4期

唐代北庭龙兴寺营建相关问题新探[1]

——以旅顺博物馆藏北庭古城出土残碑为中心

彭 杰

旅顺博物馆现藏有上世纪初日本大谷探险队在北庭古城某佛寺遗址所发现的15件唐碑残块。虽然这些残碑破损严重,还无法缀合,但从碑文内容看,应为造寺功德碑。碑文中出现的“龙兴寺”应即唐中宗复位后敕令天下诸州营建的龙兴寺;而碑文中出现的“检校天官都维那”则应是带有高级俗官头衔奉敕营建佛寺的僧官,反映出唐中央政府对北庭龙兴寺的重视,故出土这些碑刻的佛寺遗址极可能就是建于神龙元年的北庭龙兴寺遗址。

唐代西域汉寺的状况,有学者已做了有益的研究。[2]北庭龙兴寺因唐贞元年间由印度归国的僧人悟空请于阗国三藏沙门尸罗达摩在寺中翻译《十地经》和《回向轮经》而闻名一时。[3]但是,有关该寺的营建问题,如佛寺建造的时间及具体位置,仍有一些未解之谜,亟待揭开。本文主要以旅顺博物馆所藏北庭古城出土的残碑为中心,结合其他一些文献和调查资料,对相关问题再做探讨。

一、北庭古城碑刻相关资料述略

1908年10月14日,日本大谷探险队的野村荣三郎率人在北庭古城西北隅一处古庙遗址挖掘时,获得16块碑刻残块。[4]这些碑刻多呈不规则形状,其上还残存有不少阴刻的汉文。后来几经辗转,其中15块收藏于我国大连旅顺博物馆。这些残碑及其拓片的图片上世纪先后被收录于日本出版物《西域考古图谱》和《大谷文书集成》中,经过对碑文书法的分析,研究者已初步确定其为唐代碑刻。[5]

除了上述野村荣三郎的记载以外,关于北庭故地一带存在碑刻的记载,其实古已有之,并一直延续至近代。1220年正月,全真教教主丘处机奉敕赴西域晋见成吉思汗,据其门徒李志常《长春真人西游记》所记,1220年8月28日,丘处机一行路经鳖思马大城(今北庭古城)时,受到热烈欢迎,“王官士庶僧道教数百,具威仪远迎……侍坐者有僧、道、儒,因问风俗。乃曰:‘此大唐时北庭端府,景龙二年,杨公何为大都护,有德政,诸夷心服,惠及后人,于今赖之。有龙兴西寺二石刻在,功德焕然可观,寺有佛书一藏。唐之边城,往往尚存。’”[6]这段记载告诉我们,唐朝过后数百年,当年北庭龙兴寺的石刻和佛教藏经依然保存在原先的寺院中,看来此佛寺并未废弃,至元代仍在使用。

13世纪初叶,成吉思汗率军20万西征中亚花剌子模国,耶律楚材应召前往,在西域达六年之久,东归后写成《西游录》,其中记载:“金山之南隅,有回鹘城,名曰别石把,有唐碑。”[7]这里的回鹘城“别石把”与《长春真人西游记》所记“鳖思马”都指北庭城。耶律楚材与丘处机赴西域的时间非常接近,故两人所述同一地点的碑刻极可能是同一对象。

1768至1771年间,纪昀谪戍乌鲁木齐,曾因故前往吉木萨,调查了北庭古城。其所著《阅微草堂笔记》“槐西杂志”部分记述:“特纳格尔为唐金满县地,尚有残碑。吉木萨有唐北庭都护府古城,则李卫公所筑也。周四十里,皆以土墼垒成。……城中一寺已圯尽,石佛自腰以下陷入土,犹高七八尺,铁钟一,高出人头四围,皆有铭,绣涩模糊,一字不可辨识,惟刮视字棱,相其波磔,似是八分书耳。”[8]纪昀不但提及了北庭古城中的残碑,而且还记述了城中破败废弃的佛寺的有关情况。

乾隆四十年(1775)古城出土古碑两方,乌鲁木齐参赞大臣、都统索诺木策凌赴现场,辨认出“金满县令”四字。[9]此即著名的唐金满县残碑。

清代学者徐松1819年完成的《西域水道记》“巴尔库勒淖尔所受水”记载:

古城在今保惠城北二十余里,地曰护堡子破城,有唐《唐金满县残碑》。碑石裂为二,俱高八寸,广六寸。一石七行,第一行字不可辨,二行曰“周仕珪等云中辇路”,三行曰“行户曹参军、上柱国赵”,四行曰“<缺一字>惠敬泰摄金满县令”,五行曰“姑藏府果毅都尉”,六行曰“乘帝师之”,七行曰“补迦”;一石六行,第一行字不可辨,二行曰“而为<缺二字>承义郎”,三行曰“登仕郎摄录事”,四行曰“昭武校尉、凉”,五行曰“礻州退魏页,六行曰“有隼绳”。唐造像碣,石高一尺一寸,广一尺三寸,存者十八行,第一行全泐,二行曰“救沈溺于爱”,三行曰“功德,孰能预于此?今有果毅”,四行曰“基等跋涉沙碛,交节边陲”,五行曰“云,积悲心于万里;交河泪下,忽”,六行曰“思于百乘,遂鸠集合营,敬造”,七行曰“斤并尊像等剞劂雕众”,八行全泐,九行曰“人<缺九字>艺”,十行曰“营主<缺九字>仵”,十一行曰“迀忠叶<缺九字>玄盖”,十二行曰“立义叶<缺九字>明德”,十三行曰“司兵刘”,十四行曰“司由王”,十五行全泐,十六行曰“工”,十七行曰“众<缺八字>觉道”,十八行曰“天<缺五字>日<缺字>”。元造像碣。石上截作番字,下截刻僧像,疑是元时所造。余归程宿于保惠城,日已西衔,驰往护堡游访破城,孤魂坛有败刹,悬铁钟厚寸许,剥蚀无文,形如覆釜。土人戒不得使有声,误触而鸣,立致黑风。发地每有唐时铜佛。余收得二铺,高踰四寸,背皆有直孔。[10]

这段记载中的护堡子破城即北庭古城。文中不仅详细述及在古城发现的《唐金满县残碑》、《唐造像碣》和《元造像碣》,而且也提及城中的败刹废寺。

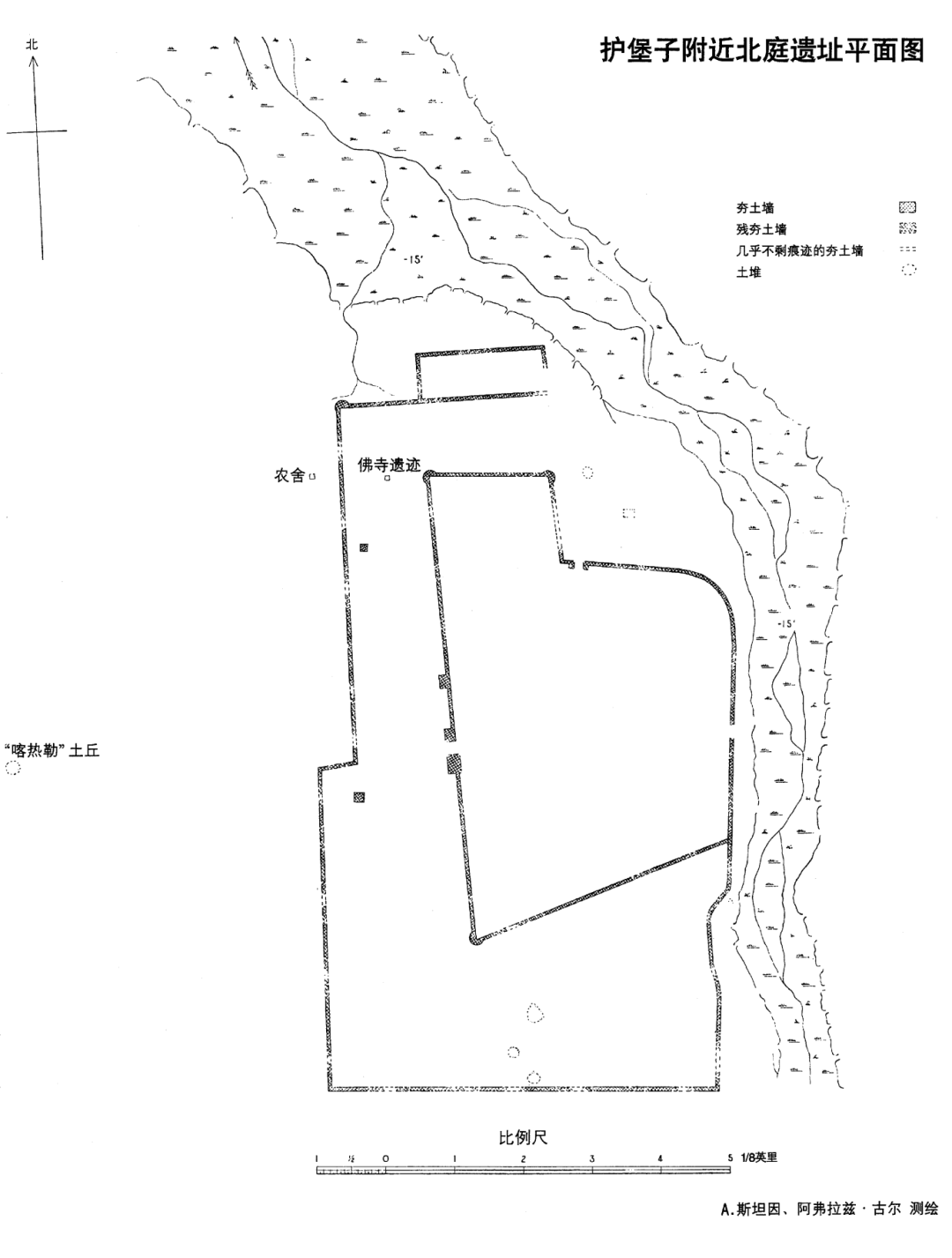

1914年,斯坦因到达吉木萨尔,考察了北庭古城,绘制了平面图。在《亚洲腹地考古图记》中,他说:“徐松曾在这里看到过一个碑铭,还把碑铭内容记了下来。而我无论在这儿还是在吉木萨都没有打听到关于题识的任何信息,但据说有几位俄国人带走了从这个遗址发现的石雕或刻了字的石头。”[11]

上述关于北庭古城发现石刻碑铭的记载,详略不一,但都为我们留下了重要信息和线索。所涉及的“龙兴西寺石刻”、“唐碑”、“残碑”、“古碑”、“唐金满县残碑”、“唐造像碣”、“元造像碣”以及“碑铭”,有的是明确所指,有的语焉不详,所指可能就对应于本文所讨论的这批残碑。

二、碑文内容的初步考释

现藏旅顺博物馆的15块残碑实物只有20-781和20-782两个收藏编号。其中,20-781号下有五块残碑,20-782号下有十块残碑。[12]为便于叙述,我在原馆藏编号后再加一个阿拉伯数字。

这些碑刻虽都有残损,但有不少字迹可以辨识。以下先介绍旅顺博物馆的录文,对有疑问的字,笔者在字后加括号附上自己的辨识结果。并对其中重要的词语略作注解。

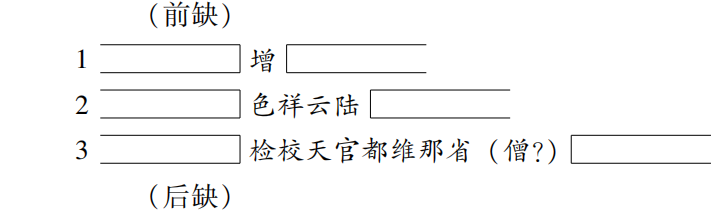

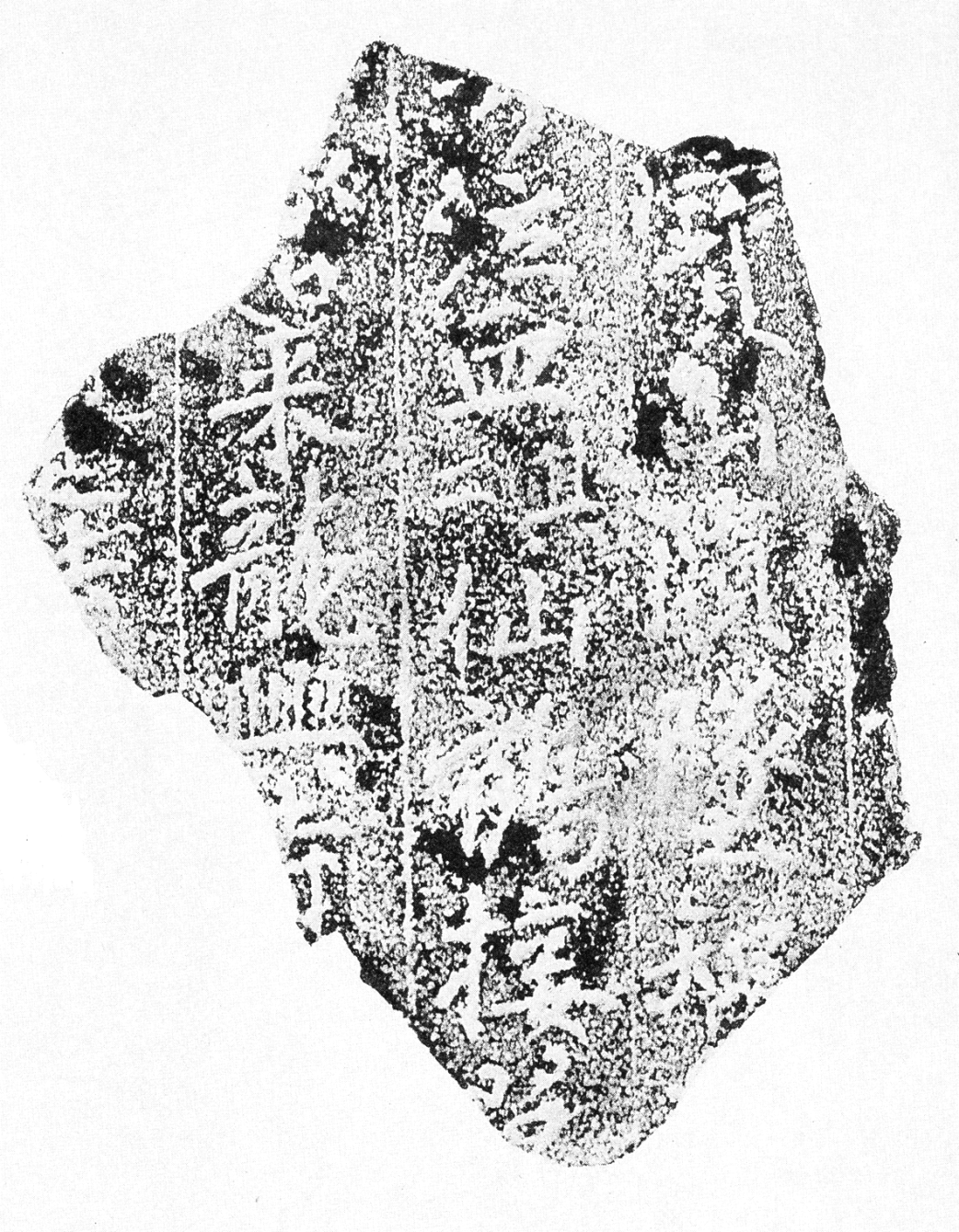

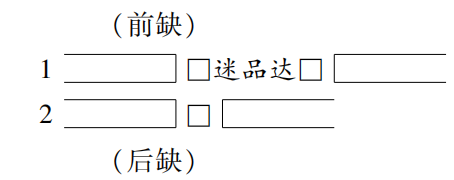

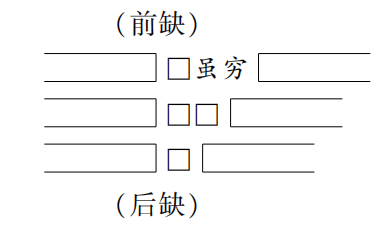

(一)断碑之一(20-781-1)[13]

“色祥云”,可还原为“五色祥云”,与后文“陆”打头的四字词语相对应。五色祥云是我国古代的祥瑞之兆,在《高僧传》等佛教文献中多有记载。

“检校天官”,检校是古代官名,检校制度萌芽于晋朝,负检查、校正,审查核对的职责,隋唐是检校制度发展的主要时期,唐高宗时代检校制度发挥得更广泛,以后检校职务呈滥用趋势,武则天执政后,部分恢复检校制度,尤其是在与佛寺营建相关的事宜中。如,咸亨三年(672),营建洛阳龙门卢舍那佛大像时,奉敕参与的检校僧就有西京实际寺善导禅师等多位高僧。[14]在吐鲁番柏孜克里克石窟发现的《唐西州造寺功德碑》中也有“检校僧弟子”的记载。[15]唐中后期,“检校”官职均为散官或加官,不具有事职权,主要表达深受恩宠。

天官,又称吏部尚书。武则天即位后,在光宅元年(684)曾进行过吏制改革,将吏部改称天官,正三品。新旧《唐书》中所见当时任职的知名人士就有检校天官尚书乐思晦[16]、检校天官郎中石抱中[17]、检校天官侍郎姚璹[18]等人。神龙元年(705),唐中宗才将此官职又改回原名。[19]但天官的叫法被人们沿用下来,后代常将吏部或吏部尚书称做天官。

“都维那”,维那二字,系梵汉兼举之词;维,纲维,统理之义;那,为梵语karmadāna(音译羯磨陀那)之略译,意译授事,即以诸杂事指授于人,为寺中统理僧众杂事之职僧,与寺主和上座合称为寺院中的“三纲”。吐鲁番柏孜克里克石窟发现的《唐杨袭古重修寺院碑》中以及库车库木吐喇石窟的题记中都有汉寺僧官“都维那”的记载。[20]

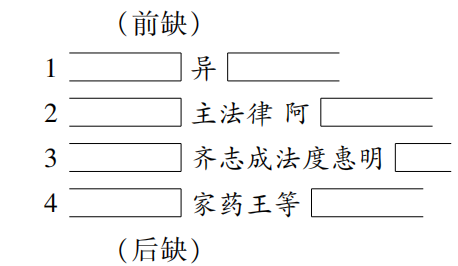

(二)断碑之二(20-781-2)[21]

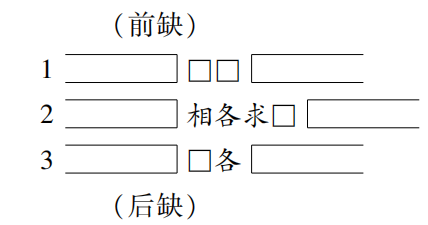

(三)断碑之三(20-781-3)[22]

“法律”,僧官名。佛教寺院中的中层管理者,负责管理寺院日常具体事宜。

“药王”,似指药王菩萨,为施与良药、救治众生身、心两种病苦之菩萨。为阿弥陀佛二十五菩萨之一。隋代嘉祥大师疏《法华经》时说:“药王者,过去世以药救病,因以为名。”

“四部众”,佛教用语。指比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。

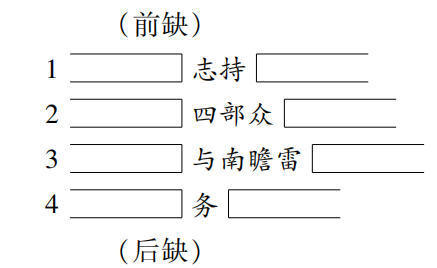

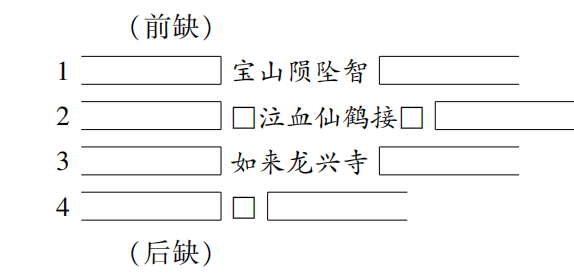

(四)断碑之四(20-781-4)[23]

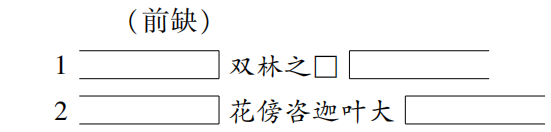

“双林”,又称双树。据佛经记载,佛祖释迦牟尼最后在两棵娑罗树之间涅槃。

“迦叶”,又称“摩诃迦叶”,意即大迦叶。他是佛陀在世时的十大弟子之一,被称为“头陀第一”。头陀意为清心寡欲、扫除世间尘垢烦恼,是佛教的苦行之一。

“扣地”,扣同“叩”,敲击,撞击。成语“号天扣地”,意即向着天大声哭叫,将自己的头撞向地面,形容十分悲痛。

“童子求半”,可还原为“童子求半偈”。童子,即雪山童子,释尊于过去世修菩萨行之名。《大般涅槃经》卷十四记述,释尊于过去世曾为婆罗门,住雪山修菩萨行。当时,释提桓因变身为罗剎像,至雪山宣说过去佛所说的半偈,即“诸行无常,是生灭法”。释尊闻此半偈,心生欢喜,欲闻后半偈,但罗剎谓为饥苦所逼,需食人暖肉,饮人热血始能续说下半偈。释尊为闻后半偈而愿舍身,罗剎乃为说“生灭灭已,寂灭为乐”之半偈。既闻此偈,释尊将之书于壁、树等处,然后上高树,投身树下。是时罗剎还复帝释身,于空中接取佛身,安置平地。释提桓因及诸天人皆顶礼于佛足下,谓佛于未来必成就阿耨多罗三藐三菩提。释尊由于为半偈舍身之因缘,乃得超越十二劫之修行期,而在弥勒之前成佛。

(五)断碑之五(20-781-5)[24]

“宝山陨坠”,宝山,在佛教里特指须弥山。陨坠,即毁坏坠落。据佛经记载,佛祖释迦牟尼涅槃时,自然界发生了须弥山塌毁的异象。

“如来”,佛的十大称号之一。

“龙兴寺”,为佛寺名。

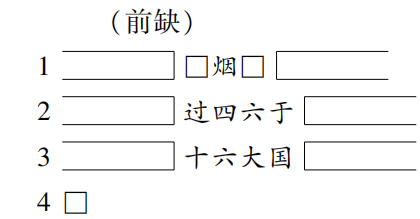

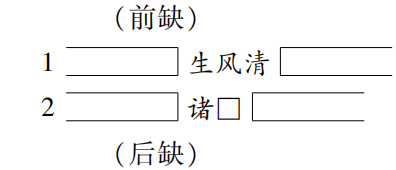

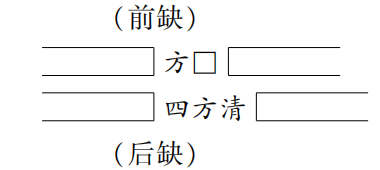

(六)断碑之六(20-782-1)[25]

(七)断碑之七(20-782-2)[26]

“十六大国”,指古代印度的十六个大国家,在佛教典籍中时有出现,主要分布在印度中部和北部。诸经说法不一。据《长阿含》卷五《阇尼沙经》所列,十六大国即:鸯伽、摩竭陀、迦尸、居萨罗、拔只、末罗、支提、拔沙、居楼、般阇罗、阿湿波、阿般提、婆蹉、苏罗娑、乾陀罗、剑洴沙。

(八)断碑之八(20-782-3)[27]

(九)断碑之九(20-782-4)[28]

(十)断碑之十(20-782-5)[29]

(十一)断碑之十一(20-782-6)[30]

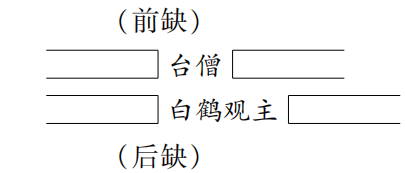

“白鹤观”,似为道观名。

“别使”,隋代州的长官每年年底都要进京述职,称为朝集使。朝廷则派司隶台官员或别使巡省地方。唐时,别使似为刺史的属官。《唐会要》卷91记载:“刺史知军事。每人除正俸外。请给七十贯文。如带别使。不在加限。”[31]

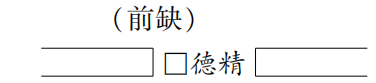

(十二)断碑之十二(20-782-7)[32]

(十三)断碑之十三(20-782-8)[33]

(十四)断碑之十四(20-782-9)[34]

(十五)断碑之十五(20-782-10)[35]

“制幡”,幡与幢同为佛寺供养佛、菩萨的庄严之具,用以象征佛、菩萨之威德。佛教认为制幡有功德。

“十大弟子”,相传是释迦牟尼的十个主要门徒。在释迦牟尼的众多弟子当中,有十位是最著名的,他们道行最出众,各有一方面的独特专能,并因此得到佛陀的赞许和众僧的拥戴,成为原始佛教教团的中坚力量。摩诃迦叶,头陀第一;目犍连,神通第一;富楼那,说法第一;须菩提,解空第一;舍利弗,智慧第一;罗睺罗,密行第一;阿难陀,多闻第一;优婆离,持戒第一;阿尼律陀,天眼第一;迦旃延,议论第一。

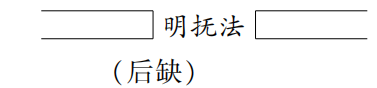

以上为旅顺博物馆所藏15块碑刻的碑文。在《西域考古图谱》所登载的碑刻拓片中,尚有目前已经佚失的第十六块碑刻,其上的碑文为:

(十六)断碑之十六[36]

上述16块碑刻由于出土时缺乏规范的考古文字记录及图片,多数碑刻公布的仅为质量参差不齐的拓片,故首先必须对各残碑之间的基本关系做出判断,确定它们原先是属于同一块碑刻,还是多个碑刻。残碑20-781-4、20-781-5及20-782-1在内容上都涉及佛陀涅槃的事件,且部分文字的书法风格也较为接近,故可以先将它们归为一类。然后,通过将剩余13块碑刻与这3块碑刻做书法比对,我们基本可推定20-781-1、20-781-2、20-781-3、20-782-4、20-782-5、20-782-6、20-782-8、20-782-9、20-782-10以及佚失的第十六块碑刻与这三块碑刻为同一碑刻的残块。另有20-782-2、20-782-3和20-782-7三块碑刻目前还不能判断。我们曾试图对上述13块残碑碑文进行缀合,但因残损过度、缺字甚多,未能如愿。尽管如此,由于13块残碑归属的确定,还是足以为接下来进一步的讨论奠定必要的基础。

三、碑文相关问题的探讨

(一)北庭龙兴寺的位置

北庭龙兴寺一名首见于《悟空入竺记》,但这座寺院究竟在北庭城的何处,一直以来没有定论。一种观点认为其遗址即今古城外西侧的西大寺遗址,但并无可靠的证据。[37]另一种观点认为遗址位于古城内东侧,具体位置不详,持此观点者将《长春真人西游记》中“有龙兴西寺二石刻”之语断句为“有龙兴、西寺二石刻”。这样,龙兴寺和西寺就成为两个寺院。西寺即今北庭西大寺,位于北庭西城外。前者既与西寺并提对应,似乎当在北庭东城外。[38]

笔者认为,这些碑刻的出土地点,即位于北庭古城西北角的古寺建筑遗迹,应是北庭龙兴寺遗址。理由如下:

第一,据野村荣三郎日记,在其挖掘前一天的预先踏查中尚未发现,全部碑刻系第二天挖掘所得,看来它们原先均埋藏于土中,此前没有被移动。故这些碑刻应是古寺遗址的旧物。这些碑刻的文字虽断续不连贯,但从文字整体内容分析来看,似是造寺功德碑一类。正如《长春真人西游记》中所记,北庭龙兴西寺的两块石刻“功德焕然可观”。碑文中唯一提及的寺院“龙兴寺”应该就指北庭龙兴寺。

第二,碑文中僧官“都维那”所带官衔引人注目。给僧官加上俗官的头衔爵位,在唐朝并不鲜见,尤其是中央政府敕造的寺院,如神龙二年,“敕造圣善寺成。命上庸公。慧范加银青光禄大夫。充寺主。沙门万岁加朝散大夫。封县公。充都维那。沙门广清检校殿中监。充功德使。”[39]残碑20-781-1中,在僧官“都维那”前加有“检校天官”的官衔,也与此相类。如前所述,都维那是佛寺三纲之一,地位仅次于上座、寺主,负责寺院的日常管理。天官是武周时期对吏部尚书的称呼。

中唐时期,由于汉军在西域驻扎的人数大为增加,中原汉地的大乘佛教西渐势头加强,唐王朝开始在当地刻意推行汉化佛寺,不仅在北庭建有龙兴寺,而且在安西(龟兹)建有大云寺和龙兴寺,在于阗建有龙兴寺、开元寺和护国寺,在疏勒和碎叶均建有大云寺。据研究,安西大云寺寺主秀行原是长安七宝台寺的僧人,而七宝台寺是仪凤二年(677)武则天所建,原名光宅寺。鉴于秀行七宝台寺的特殊出身,荣新江先生推测:“他可能是和大云寺在西域的建立诏令一起,被武则天或武周政权派至安西地区的。”[40]吴焯先生则认为:“大云寺主秀行‘善能解说’,当指《大云经》而言,是秀行以精通《大云经》而受与从‘京中七宝台寺’来龟兹授法者”,而原为“京中庄严寺僧”的义超和“亦是京中僧”的明恽二僧“或即选拔抽调来龟兹帮助秀行创建大云寺的辅助人员”。[41]此外,于阗龙兴寺寺主是来自河北冀州汉僧,疏勒大云寺的住持是来自岷州的汉僧。因此,北庭龙兴寺中“三纲”一级的僧官应该与上述同时期的西域汉寺一样,是由唐王朝从中原佛寺中选拔的汉僧来担任的。据《旧唐书·职官志》所载,吏部尚书为正三品。北庭的这位都维那带有正三品官衔,可以想见,非奉敕由中原来北庭营建龙兴寺(中兴寺)的僧人难以担当。这种情况充分说明,在安西和北庭两大都护府的管辖区域内,唐朝政府对当地汉化佛寺的管理推行与中原地区一样的政策。

第三,遗址的规模及出土文物亦证明北庭古城西北角的遗迹为唐北庭龙兴寺遗址。1908年大谷探险队盗掘残碑的遗址位于北庭古城西北角的角楼附近。1914年10月,英人斯坦因也来同一地点做短暂考察,并绘制古城平面图(见后图),随后亦盗掘了这个遗址:“在外层城墙西北角的东南方约250码的地方,我遇到了一个遗址,显然是座中国式的庙宇。庙的残墙高6英尺多,用垂直放置的土坯筑成,墙里面全是瓦砾和碎石……我们做了一点清理工作,结果证实了我的判断。沿北墙我们挖出了一个放雕像的平台,一直挖到离地面高约3英尺的地方。在烧毁的木头和土坯碎片中,我们发现一些泥浮雕残件,已变硬并变了色,说明曾被偶然烧过。”[42]从斯坦因刊布的人物雕塑图片看,脸部颇具汉风特色。1980年10月,中国社科院考古研究所新疆工作队对北庭古城进行了调查。古城西北角的这个遗址在建筑基址中被编为4号,据说当时还残存夯土筑成的台基。[43]2013年5月26日,笔者专程赴北庭古城现场调查。从地表遗迹看,该遗址平面大致呈长方形,目测南北长约40多米,东西宽约20多米,面积约900平方米左右。在遗址中部靠南的位置还残存有一段土坯墙。从现存地表状况推想,当年建筑的规模不算小。

(二)北庭龙兴寺营建的时间

神龙元年,中宗下令“诸州置寺、观一所,以‘中兴’为名。三年二月庚寅,改中兴寺、观为龙兴……”[44]地处西域的北庭是否立即就执行了这条敕令,敦煌文书中为我们留下了宝贵的线索。

在北图藏BD03339号(雨39号)《金光明最胜王经》卷五末尾的译场列位中,罗列了18位参加义净译场的僧人:大周长安三年岁次癸卯十月巳未朔四日壬戌三藏法师义净奉制于长安西明寺新译并缀文正字。……转经沙门北庭龙兴寺都维那法海;弘建勘定。[45]其中,这位“转经沙门北庭龙兴寺都维那法海”引人注目。何为转经沙门?《佛说大孔雀明王画像坛场仪轨》记载:“转经者,或在家人或是出家人。每日澡浴清净着新净衣,初起首时对道场前,虔诚一心礼诸圣众。先以印契真言,依教请召一切佛菩萨及诸天众,如法供养。说所求事殷勤启告,愿垂加护。普为一切苦难众生,广发大愿。”[46]可知北庭龙兴寺僧人法海在《金光明最胜王经》的翻译中担当了重要的转经人的角色。

但这段文字中所列译经时间“大周长安三年,岁次癸卯,十月未朔,四日壬戌字”,似与龙兴(中兴)寺出现的时间存在抵牾。大周长安三年即703年,此时中宗尚未复位,距其诏令天下兴建中兴寺,即后来的龙兴寺尚有一年多时间,何以会出现“北庭龙兴寺都维那法海”呢?一种可能是武周时期北庭已存在名叫龙兴寺的佛寺了,但考虑到武则天的强势统治,而唐代西域的汉寺又多为官寺,故这种可能性微乎其微。另一种可能我认为与《金光明最胜王经》的翻译时间较长有关。此前,中原的佛经汉译历经鸠摩罗什和玄奘为代表的翻译家的不断努力,到中唐时期已日趋规范严谨。如上述《金光明最胜王经》的汉译,计有18人参与。义净任主持人,一人证梵义,一人读梵文,十人证义,两人笔受,一人请翻经,一人转经,一人勘定。这个译经班子分工合理明确而又繁琐规范。现存的《金光明最胜王经》汉译本为十卷,二十九品。因此,如果我们将长安三年十月四日看作义净译场开始翻译《金光明最胜王经》的时间,而不是译经活动完成的时间,相关问题就显得比较合乎情理了。

从长安三年十月至神龙元年二月之间,汉僧法海都在义净的译场中参与《金光明最胜王经》的翻译工作。就在此经即将译完时,中宗复位,下令天下诸州兴建中兴寺,远在西域的北庭也不例外。法海因参与义净译场的译经活动,得以奉敕充任北庭中兴寺都维那,前往西域营建中兴寺。两年后,因中宗下令“内外不得言中兴”,北庭中兴寺与全国各地同名寺院一道改名为龙兴寺,故以后的抄经人径直将法海的身份录为“北庭龙兴寺都维那”。敦煌文书中这条看似时间有矛盾的记载,恰恰为我们揭示了北庭龙兴寺(中兴寺)始建于神龙元年的史实。

前述的残碑(20-781-1)中的“都维那僧”后面紧接着的两个缺字,很可能就是法号“法海”二字,也即北图藏BD03339(雨39)中提到的“转经沙门北庭龙兴寺都维那法海”。法海作为僧官,却带有“检校天官”俗官的高级官衔,反映了唐中央政府对北庭龙兴寺的高度重视。

滑动查阅注释

滑动查阅注释

(作者系兰州大学敦煌学研究所博士生、新疆文物古迹保护中心研究员)

编排:王文洲

审校:李文博

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com