炳灵寺石窟

炳灵寺第169窟双手交叠式说法印来源考

刘祎

(山东大学艺术学院,济南,250100)

【摘 要】炳灵寺第169窟的“建弘元年”(420)墨书题记,是我国已知石窟中最早的,因此该窟也被作为早期石窟断代的重要参照,其中很多图像特征,对于讨论早期石窟图像源流发展具有重要意义。第169窟第12龛说法佛左侧一戴冠交脚菩萨像,通常被视为佛说法背景图像而未得到太多关注;该龛菩萨所持双手交叠式说法印,受到了南方吴地早期佛教艺术的影响,并在北朝后期形成一股风潮;这种说法印手部形态,最早应与古印度南部地区佛教艺术有所关联。

【关键词】炳灵寺第169窟 说法印 摇钱树 魂瓶

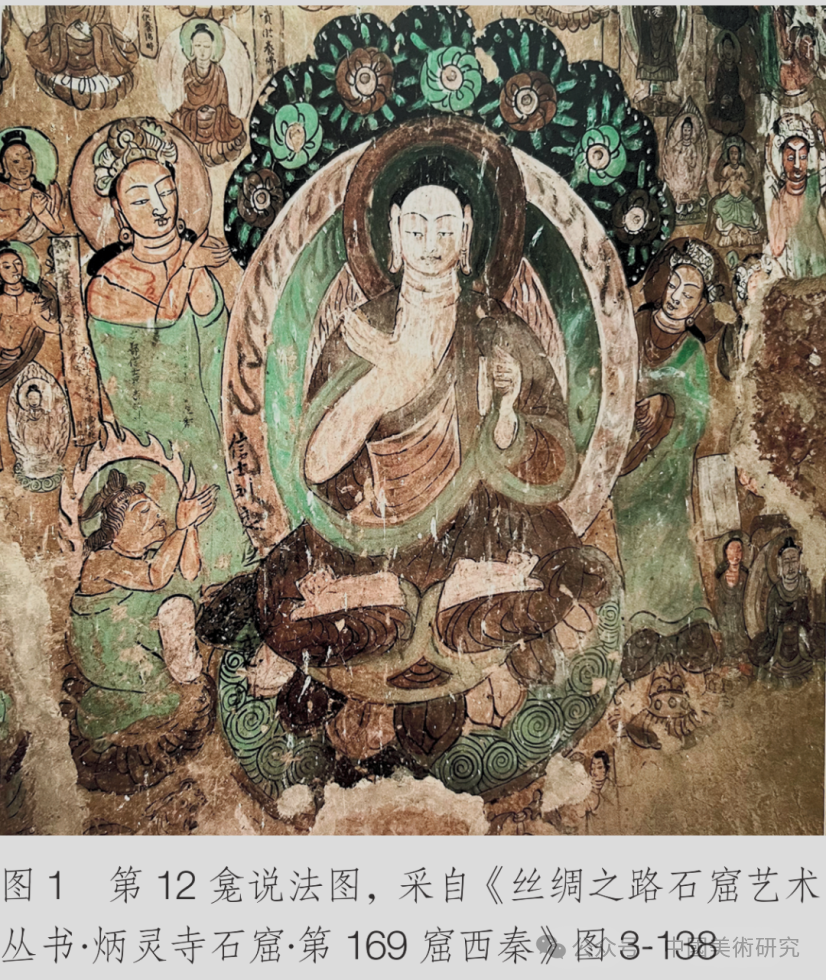

第169窟是炳灵寺较为特殊的一个洞窟,它利用天然石洞稍加修造而成,窟内造像、壁画依崖面走势分布,现存绘塑略显杂乱。作为炳灵寺石窟规模庞大、内容丰富、时代也相对最早的洞窟,它一直吸引着诸多学者的关注,大家多围绕绘塑先后、阶段分期、图像考释、风格来源等问题展开探讨。第169窟第12龛为一佛二菩萨说法图像,现存画面中心是左手握衣裾,右手施无畏的说法佛陀,说法佛周围绘有小化佛、飞天、供养人等形象,壁画保存良好,对此说法图像具体内容为何尚存争议,此处不予置评,而让我们将视角投向说法佛左侧较少受到关注的戴冠交脚菩萨像。

一、第12龛交脚菩萨所持双手交叠式说法印

第12龛在第169窟东壁,是一铺在崖面敷泥后绘制的壁画,高2.4米、宽3米。画面中心是一佛二菩萨说法图,属花树团冠或谓龛楣说法图像(图1)。在主尊说法佛的左侧,有一交脚菩萨像(图2)。菩萨面有欢喜之色,头戴冠饰,长发垂肩,束发圆饰很容易被认为是耳珰;上身袒露,披帔帛,下着长裙,交脚而坐。菩萨的帔帛或谓天衣,属秣式帔帛披着方式,这是天人像的典型特征,天人像主要流行于中印度秣菟罗地区;我国较早的天人像,当属武昌莲溪寺永安五年(262)墓所出的鎏金铜带饰菩萨像,而安徽当涂三国吴“天子坟”出土飞天像亦是此种帔帛披着方式。第12龛交脚菩萨背光,由圆形头光和身光组成,未见纹饰,仅分别以白色和石绿填充,这两种颜色与菩萨长裙、佛座的色彩呼应。[1]菩萨说法手势特别,为两手置于胸前,手心朝内、右手交叠于左手之上的形式。本篇以图像所示的双手交叠形态特征,将这种说法印称为双手交叠式说法印;不过,就相关实物图像中所见手印形态特征而言,该手印中左、右手孰内孰外并不固定,一般多是右手交叠于左手之上。

目前,学术界对第12龛壁画的讨论,集中在中心说法佛的尊格上。交脚菩萨通常被默认为佛说法图像的背景,其所持手印自然亦未得到关注。通过对早期佛教艺术图像的检索,我们发现双手交叠式说法印很早就出现在南方长江流域沿线的佛饰器物中,同中国早佛教造像南方传统系统的发展具有一致性,存在“东渐”并向北渗透的趋势,炳灵寺第169窟第12龛图像即是北渗的重要支点;由此,北朝后期形成一股交脚菩萨手持双手交叠式手印的短暂风潮。

二、汉晋至北朝后期佛教艺术中的双手交叠式说法印

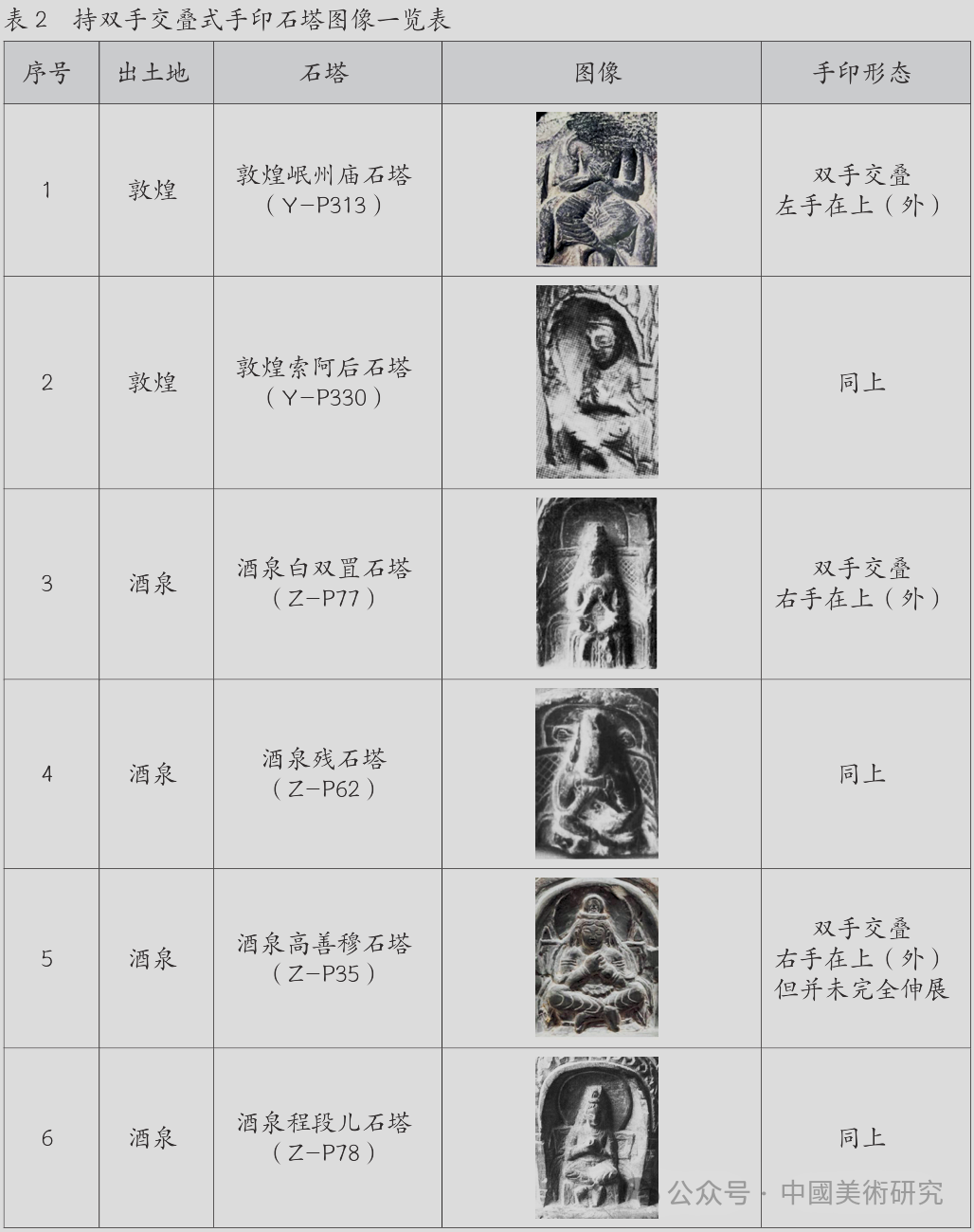

汉晋至北朝的佛教艺术,在佛饰器物、石塔、石造像及石窟造像中,均出现有双手交叠式说法印。该手印的图像载体、持印者身份等方面,还存在着一个动态发展的过程。依时间顺序,可将这个过程分为三个阶段:以“南传系统”佛教艺术为主的吴晋阶段、以北凉石塔为中心的十六国阶段、以北方地区石窟为对象的北朝后期阶段。以下分而述之。

(一)“南传系统”中的双手交叠式手印

古印度佛教艺术对中国的影响,向来以西方学者倡导的沿西北丝绸之路传入说为重。20世纪末,阮荣春先生发现了中国早期佛教造像的南方传播系统,指出中印度秣菟罗造像与长江流域早期佛教艺术的密切关系;并提到早期佛教造像的南方传播系统由西向东的发展趋势是:川地以汉代造像为多,鄂地以三国造像居多,江浙地区以三国至西晋的造像为多。[2]双手交叠式手印,很早就出现在了“南传系统”佛教艺术中。

汉晋佛像的开篇,可说是从巴蜀地区的摇钱树佛像、崖墓佛像等开始的。尤其重庆丰都东汉“延光四年”(125)砖室墓中发现的摇钱树铜佛像,这是我国迄今发现的有明确纪年的最早佛像,意义重大。[3]1970年,四川梓潼出土了一件摇钱树佛像(图3),这件摇钱树树干上的佛像,双耳硕大,眼睛滚圆,鼻头突出;佛像两手手心在胸前向内,右手交叠于左手上,为双手交叠式手印。有学者认为此像裸体,但像的左肩臂处有衣纹痕迹,何志国先生说道:“梓潼摇钱树树干的人像在过去发现的摇钱树中从未见到过,很有特点。”[4]之所以“很有特点”,也在于同期其他摇钱树佛像,多为左手握衣裾、右手施无畏的说法印,而此像是双手于胸前、右手交叠于左手之上的手印,相对少见。无独有偶,浙江省博物馆曾于2018年策划《金佛光明—刘雍珍藏古代汉传金铜造像展》,此次展览中展出了一件与此类似的青铜质摇钱树佛像(图4);这件摇钱树佛像的形态特征与梓潼像一致,佛像双手展开,右手交叠于左手之上于胸前,手心朝内,形态清晰明确。与这两例类似的摇钱树佛像,还见一绵阳私人藏像,仅剩佛像,佛像眼睛大而圆睁,形态与上述提到的两例相近。早期佛像依附于摇钱树之上,虽然并非真正独立意义上的佛教信仰崇拜偶像,但佛像已经在汉地本土传统文化的掩护下蓬勃发展,却也是不争的事实。罗世平先生认为巴蜀地区摇钱树佛像的年代多为东汉末至蜀汉时期[5],何志国先生亦认为梓潼摇钱树佛像的年代约为此间。[6]

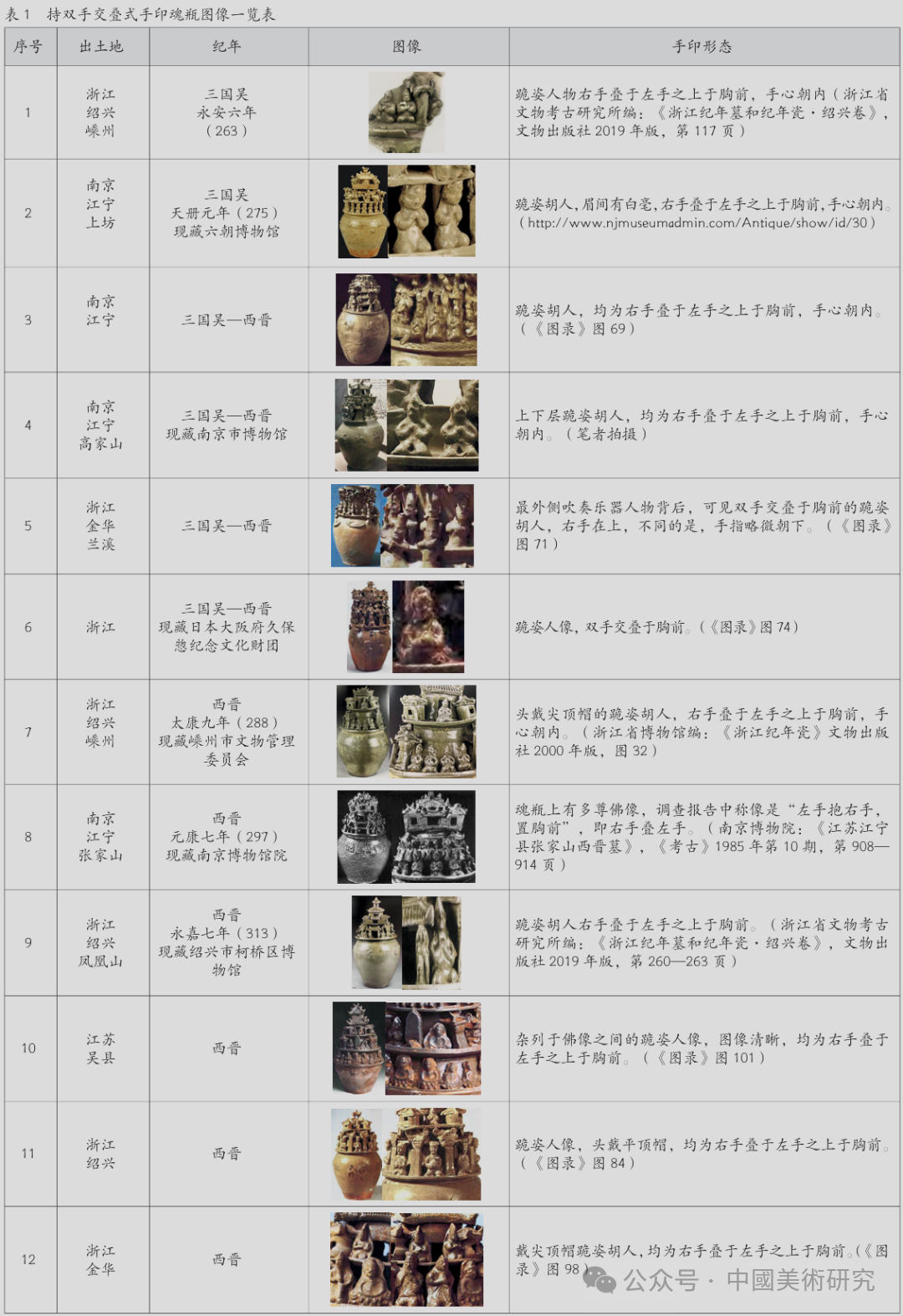

三国时期,支谦、康僧会等人在吴地译经传法,“由是江左,大法遂兴”。佛教艺术也在以武昌、建康为中心的南方长江中下游地区获得发展。与巴蜀地区汉末流行的摇钱树佛像、崖墓佛像、陶塑佛像等不同,吴地佛像多依附铜镜、魂瓶、香薰、酒樽等器物存在,虽仍与丧葬系统还有关联,也仍与佛教教义不甚匹配,但佛像所附器物开始具有一定的日常实用价值,还出现了独立的佛、菩萨像,以及大量传播佛教的非僧胡人群体,也显示了佛教在吴地民众中影响力逐步渗透及提升的事实。双手交叠式手印在此期吴地的佛饰魂瓶中多有见到。魂瓶是吴晋时期的陪葬明器,装饰内容丰富,工艺复杂[7],有着强烈的时代特征,它所承载的生死观念是时人思想的表征;作为研究吴地早期佛教艺术的重要内容,史籍中并无关于魂瓶葬俗的记载,略显遗憾。魂瓶上持双手交叠式手印者,以跪姿(类似跏趺坐姿)胡人为多,笔者搜集到的像例整理如下。(表1)

由表1可知,吴晋时期江浙一带流行的佛饰魂瓶上,有很多持双手交叠式手印的跪姿(类似跏趺坐姿)胡人,他们多深目高鼻,络腮胡须,颧骨突出,且多戴尖顶帽,这与文献所记载的“晋人略无奉佛,沙门徒众皆是诸胡”一致,也与康僧会“设像行道,江左大法遂兴”的情形相符。2005年,南京江宁科学园道路施工中发现青釉魂瓶一件(上坊M1:2),发掘者认为这座大型砖室墓为孙吴晚期,简报中有“双手拢于胸前”“一人双手拢于胸前”的描述。[8]推测此件魂瓶上“双手拢于胸前”的人物,亦是持双手交叠式手印的跪姿胡人。值得一提的是,南京甘家巷出土的三国孙吴时期黑釉楼阁佛饰魂瓶(图5)。这件魂瓶上贴塑二十余尊佛像,佛像均结跏趺坐、有背光,与长江流域早期佛像多持施无畏式说法印或禅定印相不同,魂瓶上的佛像均为双手交叠式说法印。[9]吴晋时期,南方地区佛饰魂瓶上持双手交叠式手印者,除了佛像,还有戴尖顶帽的跪姿胡人,尤其后者数量众多,显示这一手印不断发展的状态。随着东晋十六国的到来,炳灵寺石窟、北凉石塔中也出现了双手交叠式说法印,这或看作是吴地佛教艺术对西北地区的影响、渗透

(二)十六国时期的双手交叠式说法印

十六国时期的双手交叠式说法印,除见于第169窟第12龛的交脚菩萨像,还集中于北凉石塔中。北凉(397—439)[10],是公元5世纪初割据河西走廊的胡族政权,盛事佛教,北凉石塔为其明证。现存世的北凉石塔陆续发现于武威、酒泉、敦煌、吐鲁番,共有14座。[11]北凉石塔由台基、塔身、覆钵、平台、相轮和宝盖顶组成,其中覆钵上往往刻有七佛及一交脚弥勒菩萨像,交脚弥勒菩萨多持双手交叠说法印,如敦煌岷州庙石塔和索阿后石塔、酒泉白双罝石塔、残石塔、高善穆石塔、程段儿石塔、武威石塔、吐鲁番宋庆塔等。(表2)这些石塔中,有纪年的是:酒泉白双罝石塔为缘禾三年(434)、敦煌索阿后石塔为缘禾四年(435)、酒泉高善穆石塔承玄元年(428)、酒泉程段儿石塔为太缘二年(436)。[12]不过,北凉石塔交脚菩萨像中的双手交叠说法印,在细节上略微有所不同,其一如酒泉高善穆和程段儿等石塔中的交脚菩萨像手印,菩萨右手并未完全伸展,另一如敦煌岷州庙、酒泉白双罝、敦煌索阿后等石塔中交脚菩萨像手印,菩萨两手双手相叠、完全伸展,只是左右手孰内孰外不固定。尤其后者,这种双手完全伸展并前后交叠的手印形式,与炳灵寺第12龛交脚菩萨一致。

殷光明、张宝玺等先生对北凉石塔都进行过系统性的研究,关于石塔的介绍、分期、造型来源、造像特征等问题进行了深入讨论,但有关石塔中交脚弥勒菩萨所持双手交叠式手印问题,并未给予太多关注。李雯雯女士就犍陀罗式说法印问题探讨中,涉及到北凉石塔交脚菩萨手印,她指出,尽管北凉石塔中交脚菩萨的位置、样式等有差异,但手印样式均为双手交叠式的犍陀罗样式说法印,这种犍陀罗式说法印产生时间较无畏或禅定印时代较晚,她依据北凉石塔菩萨像手印反推犍陀罗式说法印至少在公元4世纪时已经形成固定样式;同时,她也提到了炳灵寺第169窟第12龛交脚菩萨所持的双手交叠式手印,认为其与阿富汗迦毕试(Kapisa,今贝格拉姆城址)地区的交脚菩萨像的手印相似。[13]即是,犍陀罗式的说法印—右手虚握左手五指式说法印,可能影响了迦毕试地区的佛教造像,然后再传入中国西北地区,这也是迦毕试地区与我国西北地区持说法印造型具有相似性的原因。由2、3世纪“南传系统”佛教艺术中佛饰摇钱树、魂瓶上的双手交叠式手印看,对北凉石塔上持双手交叠式说法产生直接影响的,是与其时代相近的炳灵寺第169窟第12龛交脚菩萨所持手印,而第12龛的说法手印,在前述“南传系统”早期佛教艺术中就已存在并呈持续发展的状态,它早于犍陀罗式或迦毕试式相似像例。在南北朝时期,该手印又在北朝中后期的佛教造像中继续发展,虽然传播地域较广,但数量有限,并在北朝末期渐趋式微。

(三)北朝后期佛教艺术中的双手交叠式说法印

太延五年(439),北魏太武帝拓跋焘灭北凉,统一了北方。为了加强政治控制及镇压盖吴等的反魏起义,太武帝在太平真君五年(444)、七年(446)发动了两次灭佛运动。[14]文成帝拓跋濬继位后(452—465年在位),北魏佛教逐步恢复,其后当权者多对佛教给予支持,开窟、建寺、造像,如火如荼;云冈、龙门、麦积山、炳灵寺、敦煌等石窟开始了大规模营建活动,为隋唐佛教艺术达到臻善臻美的境地奠定基础。这一阶段,双手交叠式说法印在交脚菩萨像中形成定式,数量虽然不是很多,但流行范围很广。

敦煌莫高窟第275窟与第268、272窟,是莫高窟较早开凿的洞窟,时代问题存有争议,一般被认为是北凉时期。[15]该窟北壁东端(靠近窟门)一阙形龛内有一交脚菩萨像(图6),持双手交叠式说法印。菩萨坐于方形高台座上,头戴冠饰,圆形头光,背部有倒三角形靠背,这种靠背在该窟西壁主尊像、炳灵寺第169窟第16龛菩萨中也可见到;菩萨双手于胸前、右手交叠于左手之上。北魏时期这种手印比较普遍。云冈石窟是北魏拓跋家族经营的皇家石窟项目,昙曜五窟是最早营建的一批洞窟,巍峨壮观,气势磅礴。其中第18窟南壁下层西侧有一交脚弥勒菩萨(图7),在盝形帷幕龛内,交脚坐于狮子座上,两侧胁侍菩萨相对称,是坐于束帛座上的思维菩萨,龛楣方格内有化生童子与飞天,龛楣下垂莲瓣纹帷幕;交脚弥勒菩萨头戴宝冠,面带喜色,左手交叠于右手上作说法状。文成帝后至孝文帝迁都前,是云冈石窟营建的第二阶段,其间的第5、7窟也出现持双手交叠式说法印的菩萨像。(图8)

与云冈第18窟这尊交脚菩萨的时期相近,背屏式石造像也出现此手印。现藏西安碑林博物馆的皇兴五年(471)石造交脚弥勒佛像,弥勒佛着通肩式袈裟,高肉髻,长耳垂肩,面相丰腴,带有笑容;背光呈尖拱形,饰有莲瓣纹、火焰纹及小化佛等;背面减地平雕刻画本生故事,画面表现弥勒下生经的内容,与正面的交脚弥勒佛像统一,图像主题特征鲜明。弥勒信仰在魏晋南北朝时期十分流行,多依据弥勒上生经塑造弥勒成佛前的形象,即交脚的弥勒菩萨像,唐代崇信弥勒佛,造像多为倚坐弥勒佛像,这尊北魏的交脚弥勒佛是比较特殊的像例。

甘肃庆阳合水县保全寺石窟,是陇东地区重要的早期石窟寺之一,石窟开凿在南北长约60米的砂石崖面上,未发现与纪年相关的明确信息。根据石窟形制、造像题材等推测,其营建自北魏太和年间(477—499),持续到北朝末或晚至隋初时期。[16]双手交叠式说法印,出现在下层的第3、15龛。第3龛中心为二佛并坐,其右侧为二龙交绕的圆形龛,龛内交脚菩萨,头戴三珠冠,面部风化,项有尖形项圈,袒上身,下着裙,坐于束腰高座上,为双手交叠式说法印;第15龛为平面横长方形的圆拱形浅龛,龛沿刻有交龙缠绕树枝;龛内雕一交脚菩萨及二胁侍菩萨像,交脚菩萨为双手交叠式说法印(左手在上)。[17]这两龛造像时代相近,第3龛约为北魏中期(477—499)像,第15龛约为北魏中期(490—512)像。[18]

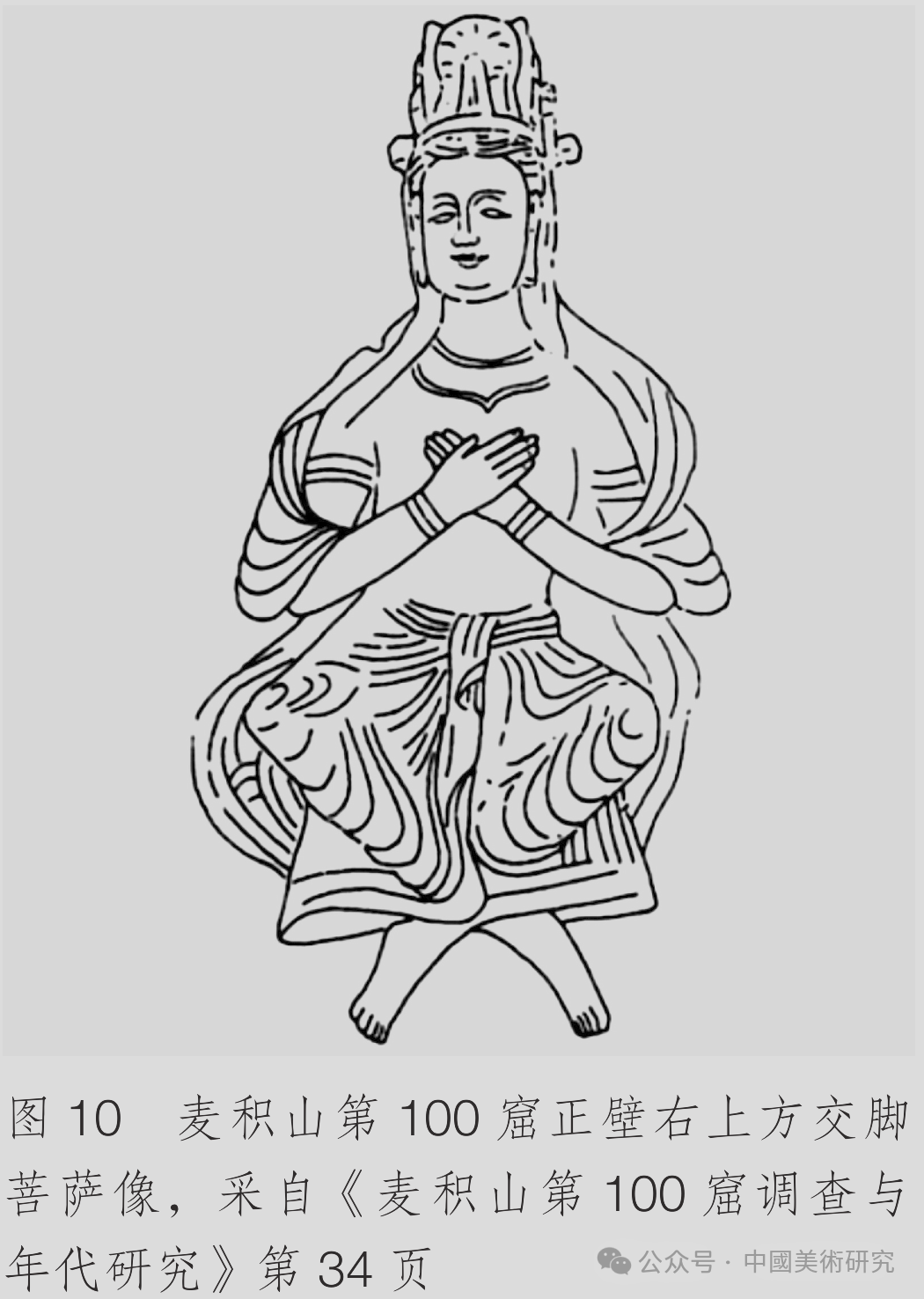

天水麦积山石窟营建在突兀的山崖上,山似麦垛。麦积山的开凿年代,存在后秦、北魏两说。第74、78窟是学界公认的最早的洞窟之一,两窟东西相邻,形制、规模、题材均一致。[19]第74、78窟正壁右上方均有一拱形小龛,龛内交脚菩萨均持双手交叠式说法印(图9),并且交脚菩萨还都有二胁侍菩萨。第100窟是早期洞窟之一,历经多次重修,魏文斌先生等认为该窟开凿于北魏孝文帝太和时期,年代为孝文帝太和元年至太和二十三年,即477—499年之间[20];该窟正壁右上方浅龛为原迹,龛内影塑的交脚菩萨持双手交叠式说法印于胸前。(图10)

第148窟正壁右上方小龛内交脚菩萨(图11),亦为双手交叠式说法印的交脚菩萨,两侧还有胁侍菩萨,整体与第100窟影塑交脚菩萨整体造型近似。

5世纪末至6世纪初,自敦煌至云冈的广大北方地区,持双手交叠式说法印像普遍存在。像的尊格以交脚弥勒菩萨为主,交脚弥勒菩萨像旁又有两小的胁侍菩萨,交脚佛像仅见一例;但从石窟图像的整体布局来看,持双手交叠式说法印的交脚弥勒菩萨,又多以窟内主尊像的胁侍菩萨身份存在。不过,这种交脚弥勒像的数量并不多,一定程度上与当时民众高涨的释迦、无量寿崇拜有关。[21]

至此,我们可以看到,炳灵寺第169窟第12龛的交脚菩萨像所持的双手交叠式说法印的来源:在它之前,佛饰器物如摇钱树、魂瓶上就已出现,持印者身份多样,有佛像、跪姿胡人,从它之后,这种手印又成了北朝后期石窟造像中交脚弥勒菩萨的专属手印。按照时间脉络梳理,亦即2、3世纪时,“南传系统”的佛饰器物中出现了双手交叠式手印,持印者身份并未固定,以胡人居多;4、5世纪时,这种手印随着南方吴地佛教艺术对外影响而向北渗透,首及炳灵寺石窟,并很快蔓延到北凉石塔,持印者为交脚弥勒菩萨;5世纪末6世纪初,随着北魏拓跋皇族统一北方并经历了灭法运动以后,双手交叠式说法印多为石窟艺术中交脚弥勒菩萨所持手印,同时交脚菩萨又新增了左、右二胁侍菩萨,它们一起共同作为石窟主尊的胁侍存在;这是一个持续的、动态的发展过程。行文至此,已然明了第169窟第12龛菩萨的双手交叠式说法印的来源;但若进一步追溯,早期“南传系统”佛饰器物中的这种手印,又来自哪里?

三、与古印度早期佛教艺术的关系

佛教在中国成长为一棵参天大树,但菩提种子来自古印度。早期佛教艺术与古印度有着千丝万缕的联系。贵霜王朝时期,佛像诞生了,犍陀罗、秣菟罗和南印度的安达罗是佛教艺术的三大流派;在前两者佛像制作隆盛之时,后者也掀起了佛教艺术的高潮,被称为安达罗流派,以现存的阿玛拉瓦蒂(Amaravati)、那加尔朱纳康达(Nagarjunakonda,龙树山)、贾加雅佩塔(Jaggayyapeta)等遗址为代表。安达罗艺术流派以窣堵波饰板浮雕和独立尊像为中心,早期的饰板浮雕中,出现与双手交叠式类似的手印,随着时间的推移,该形式在秣菟罗和犍陀罗艺术中继续发展。

龙树山一件被认为是公元1—2世纪的精美檐口浮雕(图12),其中说法者手印与双手交叠式说法印类似。拉奥(P.R.RamachandraRao)认为浮雕内容描述的是食人阿拉瓦卡药叉皈依的故事。[22]朗赫斯特(A.H.Longhurst)认为台座上的说法人物,是正在布道的佛陀(thepreachingBuddha)。[23]但是,说法者并无肉髻,从剃着光头、衣着朴素看,或为世俗僧侣而非佛陀。莫妮卡(MonikaZin)就明确指出说法者是僧侣,因为佛陀应有的肉髻(usnisa)、白毫(urna)、双耳垂肩(thelongearlobes)这些特征在说法者图像上都是没有的,[24]渥格尔(J.P.Vogel)亦持同样观点。[25]在早期佛教艺术中,不仅佛陀不被表现,剃光头的佛弟子也是不被描绘的。[26]这件时代较早的浮雕,或暗示了僧人形象的出现要早于佛陀形象。

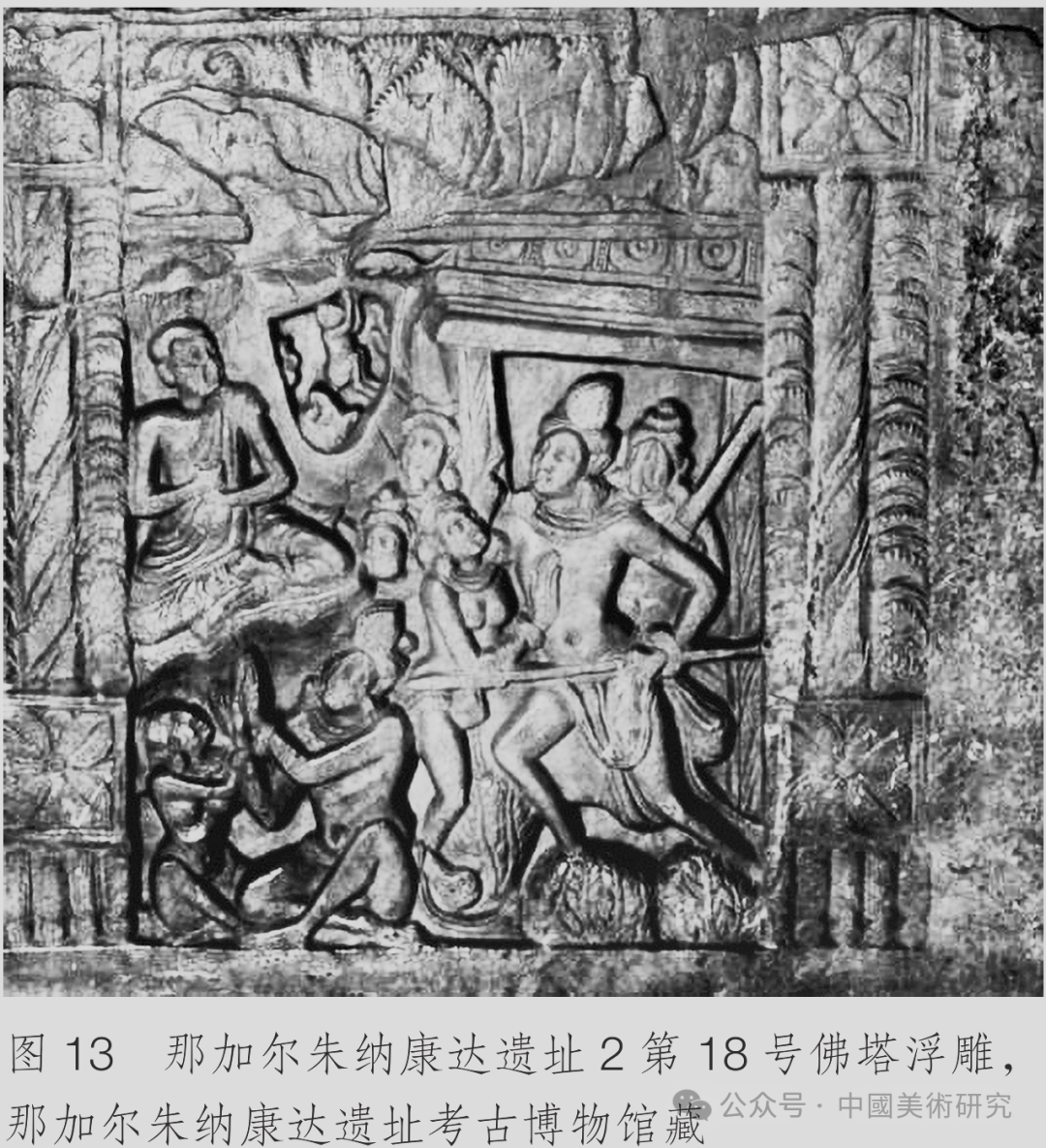

莫妮卡称这件浮雕为“井里的人”,这是一则很早就在古印度流行的寓言故事[27],该寓言的最早图像,就是被纳入《阿拉瓦卡药叉皈依》浮雕的这件,[28]浮雕画面最右侧的大象、蛇等形象,表现的即是该寓言内容。她还指出,龙树山和阿玛拉瓦蒂有很多相似题材的浮雕,是其他佛教流派所没有的,且无论其含义是否得到了明确解释,这个主题总是被反复描绘,使人们不得不相信它的流行,“井里的人”就是其中一例。[29]表现“井里的人”这一内容的浮雕,龙树山还有两件,分别藏于那加尔朱纳康达遗址考古博物馆(图13)和集美博物馆(图14)[30];而阿玛拉瓦蒂的例子相对不具备代表性,因为它们作为装饰板的点缀出现,图像被简化、压缩得很小,只有几厘米高;龙树山浮雕硕大而精细的图像帮助了我们识读阿玛拉瓦蒂的微型描绘。

龙树山这三件浮雕中说法者的手印,并不容易识别,有种似是而非的意味,即,它并非右手虚握左手五指式的犍陀罗说法印,亦非巴蜀摇钱树像中双手交叠的形式,但它们的共同之处又在于,都是双手在胸前且双手配合说法。南印度地区早期佛教艺术有诸多值得深究的地方,如拇食指相捻的说法印,最初也是产生于南印度地区,并在新疆克孜尔石窟、中原北方地区的石窟中广泛存在,但犍陀罗却不流行这种手印。[31]龙树山这三件浮雕中,后一件(集美博物馆藏)浮雕中,说法者手势似是拇食指相捻的说法印;前两件(檐口浮雕和龙树山博物馆所藏浮雕)浮雕中说法者手部形态相对清晰且接近,它们很可能与中印度地区一例佛传故事浮雕中出现的说法印相关。

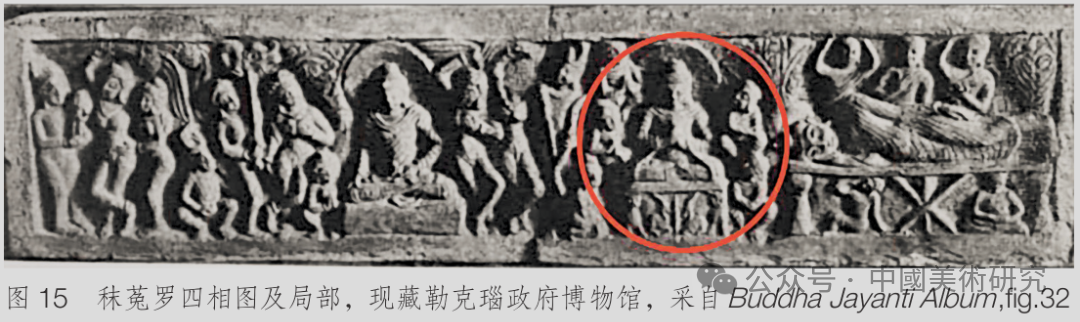

中印度阿希切特拉(Ahichchhatra)出土的一件平板支座浮雕,内容是佛传四相图,画面从右自左依次是:树下诞生、降魔成道、初转法轮和涅槃;表现佛陀在鹿野苑初转法轮的场景中,周围听法者双手合十恭敬向佛,台座前安静听法的对卧双鹿,表明事件的发生地在鹿野苑,说法佛陀就是类似手印(图15)。这件是3世纪左右的作品。[32]犍陀罗艺术产生后,不胜枚举的犍陀罗说法印(图16),大约就是在此基础上形成的。

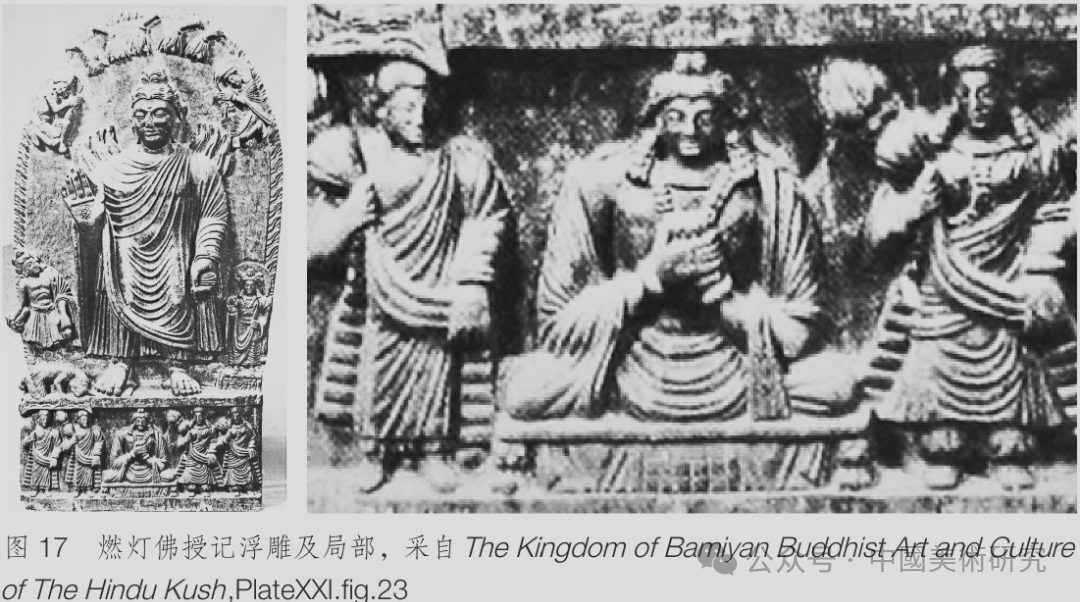

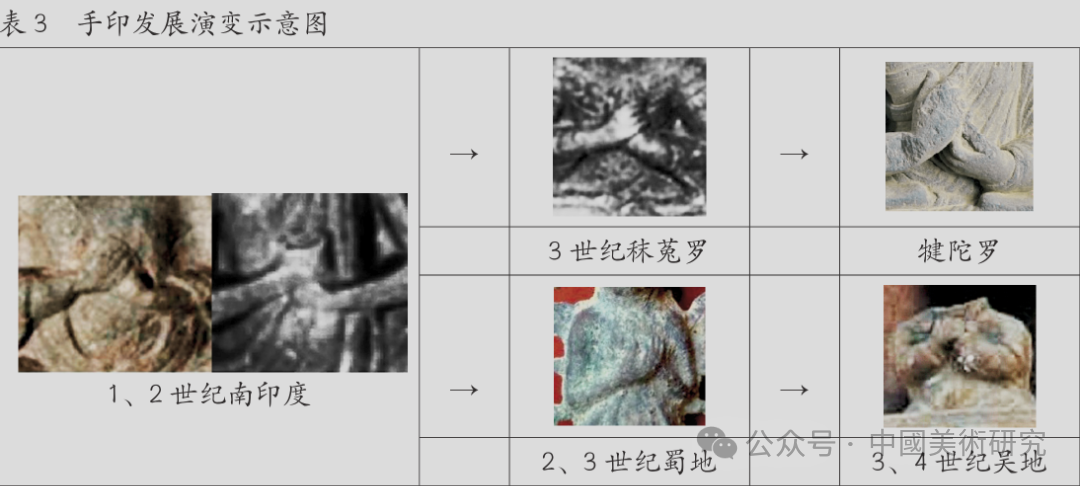

不过,我们同样注意到犍陀罗地区有几件持双手交叠式手印的像例。[33]喀布尔博物馆藏[34]的这件燃灯佛授记浮雕(图17),出土于迦毕试地区的绍托拉克遗址,属于晚期犍陀罗艺术。浮雕画面中,本生故事的情节已然成为附属,强调燃灯佛的神性成为画面表现的中心,此外,持双手交叠式印说法佛视觉上存在头小体大的比例问题,其他细节刻画也极具程式化,当非早期之作。犍陀罗艺术中所流行的,是诸如塔克西拉博物馆、拉合尔博物馆所藏佛像的说法印,即右手虚握左手五指形式的说法印;对比而言,持双手交叠式说法印的像例仅此几例,作品年代并不确定,但从风格上看,属于犍陀罗艺术后的作品。它们受南印度经中印度再到西北印度的影响,还是受我国双手交叠手印西传的影响,这是一个有待继续深入讨论的有趣话题,但就迦毕试造像所呈现的风格特征看,它很难对2、3世纪时期的“南传系统”艺术中的双手交叠式手印产生影响。回到刚才的问题,“南传系统”佛饰器物中的双手交叠式手印的来源在哪里?从时间上看,很可能就与南印度龙树山那些表现寓言故事的图像相关。南印度这些图像中的持印者身份,其中就包含世俗人物,那些所谓的“似是而非”的手印,在从古印度南部地区传播到长江沿线的过程中,或因“误差”,或是“再创”,形成了双手前后交叠的样式,持印者既有世俗人物,亦有圣像;再往后发展,则固定为交脚菩萨的专属手印。由此,我们不妨做这样的推想:这种双手交叠式手势,最早受到了南印度地区佛教艺术还未完全程式固化的初期阶段图像启示,因而持印者一开始也包括世俗人物;随着佛教艺术发展及佛陀形象的确立,南印度的这种手印也被延续、吸纳到了佛教造像中,并且,当具有神圣意味的禅定或右手施无畏说法印成为佛陀手印的固定表达后,它很快就被取代了,所以在中印度地区并不多见。至于南印度地区早期佛教艺术中出现的这种双手于胸前配合说法的手印,与犍陀罗说法印之间的关系,目前还缺乏明确的论证,但仅就犍陀罗、秣菟罗和南印度三个地区的现有图像来看,可以看到这样一个趋势:南印度双手于胸前说法手印在公元2世纪或者更早就出现于世俗人物形象中,中印度秣菟罗地区阿希切特拉出土四相图中,佛陀呈现与交叠式类似的说法印,西北印度地区的犍陀罗式说法印,缺乏明确纪年,但学者一般认为它出现的时间较晚。联系古印度早期佛教艺术向东方的长江流域沿线的传播,可以认为,南印度地区双手于胸前配合说法的手印,在向北对秣菟罗甚至犍陀罗产生影响的同时,也向东传播,形成长江沿线的双手交叠式手印。(表3)

结语

炳灵寺第169窟第12龛交脚菩萨所持双手交叠手印,受到了“南传系统”早期佛教艺术的影响,在佛饰器物如摇钱树、魂瓶上,这种手印已经获得发展,它们随着吴晋文化的影响北渗,在炳灵寺早期石窟、北凉石塔中出现,又在北魏统一北方后得以延续。通过追溯可以发现,这种手部形态与古印度南部地区的早期佛教艺术有密切关联。由对中、印早期佛教艺术中双手交叠式手印的梳理,我们可以看到一条连绵不断的蔓延动线:从公元1—2世纪的南印度地区始发,经由长江在汉晋时期顺流而下,十六国时现身北凉石塔,北魏后期在中原北方广泛展开;从最开始的僧人等世俗人物到后来的佛、交脚菩萨,持此手印者形象转变,与双手交叠式手印从“特殊手势”到“神圣说法”转变一致。另外,对第12龛交脚菩萨所持手印来源的追溯,也将对第12龛一佛二菩萨说法图像来源问题产生一定影响。我国佛教艺术研究往往偏重西北印度—中亚—新疆及经过河西走廊到中原北方一线,的确是因其石窟佛寺遗迹众多,且文献资料丰富,这也与西方学者偏爱犍陀罗艺术相关。但是,近些年随着对中南部印度地区佛教艺术的探源与研究,更可证实其与中国早期佛教造像南方传播系统的内在联系;并且,我国北方地区早期佛教艺术又在诸多方面,显示出了来自南方长江流域早期佛像特征影响的痕迹。

[1] 石绿是传统绘画中常见的色彩。如河南洛阳浅井头西汉墓,该墓属西汉后期墓,壁画中石绿残痕(图1-9);西安理工大学壁画墓亦为西汉后期墓,该墓的壁画绘制方法是在砖面上直接刷一层白粉,在白粉上再涂一层赭石,然后以墨线勾勒形象,施填石青、石绿、朱红、青莲、白、黑等颜色,壁画中有石绿的如狩猎(图1-19、1-20)、宴乐(图1-22)等;山东东平1号壁画墓属于新莽至东汉前期壁画墓,有石绿的如拜谒(图1-34);四川中江塔梁子3号东汉晚期墓,壁画中有石绿如墓主宴饮(1-60);这些汉墓壁画中都有使用石绿(参考贺西林、李清泉:《中国墓室壁画史》,高等教育出版社2009年版)。由此亦可见,对石绿的应用很早就被佛教艺术吸纳、借鉴了,目前,还未有学者从此方面讨论。

[2] 阮荣春:《佛教南传之路》,湖南美术出版社2000年版,第39—40页。

[3] 2021年,陕西省咸阳市渭城区成任村东南发掘了一处东汉晚期墓,墓中出土有两件金铜佛像,发掘者认为这两件金铜佛像是目前国内考古发掘出土的时代最早的可独立供养的金铜佛像。但从佛像的衣纹、手印、背光等特征看,两件金铜佛应为十六国时期作品,已有多位学者做过论述,可参考《咸阳成任墓地出土金铜佛像风格研究》。

[4] 何志国:《汉晋佛像综合研究》,上海人民出版社2017年版,第50页。

[5] 罗世平:《早期佛教进入巴蜀的途径—以摇钱树佛像为中心》,《湖北美术学院学报》2011年第2期,第4—13页。

[6] 何志国:《汉晋佛像综合研究》,第134页。

[7] 阮荣春先生提到,魂瓶作为丧葬冥器是学术界一致的看法,但就其上的建筑,联系建筑周围活动的人物场景来看应为佛寺,见《佛教南传之路》第31页。

[8] 南京市博物馆、南京市江宁区博物馆:《南京江宁上坊孙吴墓发掘简报》,《文物》2008年第12期,第13、23页。

[9] 有完整的背光,属于佛像;通过对魂瓶图像的梳理,可以发现其上跪姿胡人的两种形态:演奏乐器、捧物,或双手于胸前呈交叠式手印。佛像定不会为奏乐等状态,因此该魂瓶上佛像可以认为是持双手交叠式说法印。

[10] 公元439年,北魏拓跋焘围攻姑臧,沮渠牧犍出降。牧犍弟沮渠无讳西行至高昌重新建国;公元441年,北凉乘鄯善国内乱之机占领鄯善,沮渠安周(奉无讳之命攻打鄯善)被宋封为西域戎己校尉、凉州刺史、河西王;公元444年,无讳病故,弟沮渠安周继任;公元460年,柔然攻破高昌,安周被杀,北凉终亡。

[11] 北凉石塔陆续出土于20世纪,多有纪年;其中武威1座、酒泉6座、敦煌5座、吐鲁番2座;其中3座流向国外(德2、美1),另11座收藏于甘肃境内博物馆。

[12] 殷光明:《北凉石塔研究》,财团法人觉风佛教艺术文化基金会2000年版,第63—75页。

[13] 李雯雯:《犍陀罗式“说法印”相关问题研究》,《中国美术研究》2020年第3期,第18—28页。

[14] 向燕南:《北魏太武灭佛原因考辨》,《北京师范大学学报》1984年2期,第50—59、30页。

[15] 樊锦诗等人认为是北凉时期(樊锦诗、关友惠、马世长:《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》,载《中国石窟·敦煌莫高窟一》)、宿白先生认为应属北魏太和年间(宿白:《莫高窟现存早期洞窟的年代问题》,载《中国石窟寺研究》)。近年来,韦正先生再论该窟年代问题,他将第275窟放置于莫高窟、吐鲁番石窟序列中比附,认为第275窟的年代定位北魏早期较为合理(韦正:《莫高窟第275窟的年代方案》,载《敦煌研究》2021年第5期)。

[16] 郑国穆、魏文斌:《甘肃合水保全寺石窟调查简报》,《石窟寺研究》2011年,第18—32页。

[17] 保全寺第3、15龛交脚菩萨像,分别参考《甘肃合水保全寺石窟调查简报》,第21、25页。

[18] 郑国穆、魏文斌:《甘肃合水保全寺石窟调查简报》,《石窟寺研究》2011年,第29、31页。

[19] 麦积山第74、78窟是麦积山最早开凿的一批洞窟,其开窟造像的年代至今仍有争论,一般被认为是北魏早期(马世长、丁明夷《中国佛教石窟考古概要》、东山健吾《麦积山石窟的研究和有关初期石窟的二三个问题》载《中国石窟:天水麦积山》、久野美树《中国初期石窟及观佛三昧—以麦积山石窟为中心》、魏文斌《麦积山石窟初期洞窟调查与研究》、陈悦新《中心文化对北朝麦积山石窟的影响》等),被认为是受云冈昙曜五窟及凉州模式影响,约开凿于献文帝天安元年至孝文帝太和元年时期,即466—477年间。

[20] 魏文斌、张铭:《麦积山第100窟调查与年代研究》,《中原文物》2011年第1期,第29—39页。

[21] 侯旭东:《五六世纪北方民众佛教信仰—以造像记为中心的考察》,社会科学文献出版社2015年版,第119—134页。

[22] P.R.Ramachandra Rao,ed.,The Art of Nagarjunikonda,Rachana Madras4,1956,p.70(笔者注:这个画面是一个长条横幅浮雕的一部分,显示了两个连续的场景,表现的是Alavaka阿拉瓦卡药叉皈依,故事很明显发生在一片森林中,树丛、蛇以及侏儒或精灵暗示了荒野环境,画面左侧戴着头饰的是阿拉瓦卡,左手拿着一支长矛,右手举起,三个女人试图阻止他向前走;画面右侧是树下静坐于方形台座上的说法者,说法者似是双手交叠式说法印,阿拉瓦卡双手合十,对说法者表示敬意,就像说法者左侧上方的双手合十的女人一样虔诚;说法者右侧还表现一只俯冲的大象,一个一丝不挂、双臂高举、双腿弯曲到膝盖的侏儒或精灵,侏儒的下方是一条巨大的、盘绕着的、张开着下巴的蛇,蛇右边还有几条眼镜蛇的头部;这个画面中,阿拉瓦卡由对说法者的袭击未遂变成倾听说法者布道,表现了阿拉瓦卡药叉的皈依)。

[23] A.H. Longhurst,ed.,The Buddhist Antiquities o f Nagarjunakond a , Madras Presidency,Delhi:Manager of publications,1938,pp.32,58-60.

[24] Monika Zin,ed.,The Parable of‘The Man in the Well’.Its Travels and its Pictorial Traditions from Amaravati to Today,In Art, Myths and Visual Culture of South Asia, Edited by Piotr Balcerowicz and Jerzy Malinowski,New Delhi:Manohar,2011,p. 34.

[25] Vogel Jean Philippe.ed.,The Man in the Well and some other subjects illustrated at Nagarjunikonda,Revue des arts asiatiques ,Vol.11,No.3,1937, pp.109-121.

[26] (日)高田修著,(日)高桥宣治、杨美莉合译:《佛像的起源》,华宇出版社1988年版,第74页。

[27] 有一次,一个人在穿越沙漠时,被一头愤怒的大象追赶;他看到附近有一口枯井,长着一根长长的树根,不知道到哪里避难的他抓住了那些树根,想让自己滑入井里。但是有两只老鼠,在啃噬着树根;树边还有凶猛的蛇想要咬他,下面有一条吃了毒药的恶龙。他同样害怕将要折断的树根、龙的毒药、凶猛蛇。树和沙漠代表了无知的漫漫长夜,那个人是异教徒,大象代表了事物的无常,井代表着生与死的边缘,树根代表了个人的遗忘和所有思想的消亡,四条毒蛇象征了“四大”(即地、水、火、风四种元素),蜜蜂代表了恶毒的思想,蜂蜜描绘了年老和疾病,毒龙则暗示了死亡。

[28] Monika Zin,ed.,Traces of Reciprocal Exchange: From Roman Pictorial Models to the World’s Earliest Depictions of Some Narrative Motifs in Andhra Relief s,Religions,2020,11(3),103.

[29] Monika Zin,ed.,The Parable of‘The Man in the Well’. Its Travels and its Pictorial Traditions from Amaravati to Today, In Art, Myths and Visual Culture of South Asia, Edited by Piotr Balcerowicz and Jerzy Malinowski, New Delhi: Manohar, 2011, p. 34.

[30] Elizabeth S. Rosen, The Buddhist art of Nagarjunakonda, Motilal Banarsidass Publishers PVT.LTD., 1994, Plate120.

[31] 刘祎:《由相捻式说法印看阿玛拉瓦蒂与克孜尔间的联系》,《中国美术研究》2023年第3期,第2、241页。

[32] 宫治昭先生认为该件四相图浮雕作品出土于巴雷利县拉姆纳噶尔,从充满体积感的人物表现手法来看是属于4世纪后半叶笈多王朝初期的作品(《涅槃与弥勒的图像学》第154页);但秣菟罗贵霜时期类似的作品有很多,且它们与笈多王朝时期佛衣表现极为贴体的风格特征亦不相同。

[33] 犍陀罗式说法印极为流行的西北印度,也有几例持双手交叠式手印的像例:宫治昭《涅槃和弥勒的图像学》图169、孙英刚《犍陀罗文明史》图5-2等。

[34] (日)宫治昭《犍陀罗美术寻踪》第191页显示为喀布尔博物馆藏,孙英刚《犍陀罗文明史》图6-34显示为集美博物馆藏;出土地点与绍托拉克是一致的。

(栏目编辑 刘慧)

刘祎(1988—),女,山东大学艺术学院科研助理。研究方向:佛教艺术与美术考古。

本文摘自《中国美术研究》第50期,074-083页。