专家观点

宋江宁 | 灰坑的建造与形成,性质与功能——以埋藏学和建筑学为基点和参照的讨论

摘要: 宋江宁 | 灰坑的建造与形成,性质与功能——以埋藏学和建筑学为基点和参照的讨论宋江宁中国社科院考古所中国考古网2025年03月24日 19:09北京一 灰坑:考古学中最普遍又最被漠视的一类遗迹无论在田野调查或发掘、室内整理或后续的研究中,灰坑都是考古学里最普遍的一类遗迹。而在以考古学文化为主要研究对象和研究目标的学科初级阶段,当考古学家们需要基 ...

宋江宁 | 灰坑的建造与形成,性质与功能——以埋藏学和建筑学为基点和参照的讨论宋江宁 中国社科院考古所中国考古网 2025年03月24日 19:09 北京一 灰坑:考古学中最普遍又最被漠视的一类遗迹

无论在田野调查或发掘、室内整理或后续的研究中,灰坑都是考古学里最普遍的一类遗迹。而在以考古学文化为主要研究对象和研究目标的学科初级阶段,当考古学家们需要基于地层学结果开展类型学研究时,灰坑才是最重要和最可靠的遗迹单位,相比之下,基于墓葬进行的类型学研究,其结果的科学性和可信度就大大地不如了。这一点可以参考各时段的代表性报告,也可证以国内各大学田野实习中室内整理环节的类型学训练——二者都是首选灰坑。即使现在进入社会考古学阶段,或者过程主义、后过程主义考古学阶段[1],灰坑依然是最普遍的遗迹和最重要的研究资料之一。笔者在下面的分析中会反复证明这一点。但是,基于中国考古学界百年的和自己多年的实践,笔者却发现灰坑一直面临着十分尴尬的境遇,基本被考古学家熟视无睹,甚至嫌弃,很有点熟悉的陌生人的感觉,就类似大家讲到农业的时候,都会说它是国民经济的基础,但行动上却选择了奔赴第二与第三产业所在的城市,逃离或至少远离农业所在的农村。考古学家的做法也是只关注房址、陶窑、水井、墓葬等而忽视灰坑。关于这一点,拓古等已经有了一些精彩的分析[2]。

多年来,只有个别学者断断续续地思考过灰坑的定名、分类、成因、性质、用途、发掘和记录方法等[3],这个数量也证实了笔者前面的说法。根据笔者无角度、不(非)学术系列的思考来衡量[4],上述研究都没有明确的角度,还处在自发阶段,因此既没有持续下去,也未能激发考古界对灰坑的进一步反思与研究。本文试从埋藏学和建筑学角度进行一些初步的探索,敬请指正。

二 定性与描述:考古学中的两类术语

首先进行术语的讨论。前述学者都对灰坑的定名及演变、成因、性质进行了自发的梳理和分析,为本文从术语的分类展开讨论打下了基础。笔者将术语分为两类——定性类与描述类。除了灰坑外都是定性类,是我们对遗存的性质,甚至功能的认识,如遗迹里的房址、陶窑、道路、水井、墓葬、车马坑等,遗物里的鼎、鬲、甗、盆、豆、罐、杯、刀、斧、镞等。就完整的研究而言,描述其实是定性的前一个环节,所以描述性术语就不是严格的、合格的术语,但是考古学中偏偏就有灰坑这一个特例,因此灰坑的命名是个典型的“半拉子”工程。现实如此,我们也无法改变,只能先进行分析,期待学界以后能有合适的处理方案。具体来看,灰坑是两个描述的结合——作为容器的坑状遗迹和埋藏于其中的灰色填土(即使很多填土不是灰色)。

三 从埋藏学对灰坑内涵的辨析

本文从埋藏学角度进行简单的梳理和分析。安特生早就指出,“推究其成因,在未经灰土堙没之前,形状颇似地穴。或即古时石器时代人民所居之地穴。”[5]这个认识已经具有埋藏学上的初步自觉了,明确区分了坑与灰的不同、先后及成因。此后李济、张蔚然、郭宝钧、高去寻、梁思永、吴金鼎、石璋如、夏鼐等也延续着这种区分[6],直至今日严肃的考古学家们依然有这种自觉,但奇怪的是,竟然没有任何一位深入研究过,去继续讨论它们到底是地穴、窖穴、地下窟室,或者是埋祭(坑)、坑洞、陷阱等,所以埋藏学只解决了坑与灰的区别,并未确定灰坑的性质与功能。

从李济至今,中国考古学界已经习惯上将灰坑作为一类遗迹进行介绍了,但无论报告或是研究中都并未将其与定性类遗迹等量齐观,所以这个分类的作用在服务考古学文化之外,更重要的作用似乎是把它驱逐出去,其价值和目的甚至在于让灰坑不再打扰考古学界后续的研究。

四 建造与形成:两类灰坑的区分

笔者践行无角度系列的思路,试图从建筑学的角度做新的尝试。

燕生东基于以往的研究,从形成角度将灰坑分为九类:窖穴、取土坑、祭祀坑、半地穴式房址、蓄水坑(池)或井、柱洞坑或基槽坑、人工掘挖的有其他目的的坑(树坑、粪坑、养猪坑、养鱼坑、垃圾坑)、自然形成的小片洼地、一块层状堆积。这是埋藏学的应用和推进,笔者在其基础上,采用建筑学的角度继续讨论。

首先是空间构造的概念。笔者受惠于操作链方法中的技术——心理(认知)学[7]和建筑学[8],意识到空间构造能力是人类认知的一个突出特征。比如相较于磨制石器,打制石器是极其粗糙的,甚至只有专业的石器研究者才能区分开自然石块与石器。但如果应用人类的空间构造能力来分析,其实自然石块也是可以直接用作石器的,因为决定其是否为石器的因素是人。人会按照大脑中对工具形状的构造——即空间构造,首先在自然石块中进行选择,如果有符合的形状就可以直接拿来当石器使用,当完成使用的第一个动作后,这个自然石块就变成石器了;如果没有符合的形状,人才会开始按照大脑中构造的形状来加工、制作石器。所以,打制石器就已经表明了人类空间构造能力的提升。之后的制作陶器、加工玉石器、骨器等皆进一步表明空间构造能力的不断进步。近年来天文考古学的研究也能证明人类的这个能力,而且还表明其对几何和算术知识的掌握[9]。所以,上述灰坑中区分出的窖穴、祭祀坑、半地穴式房址等自然也体现了人类的这个能力。

其次,建筑学是人类最有意进行的空间构造活动之一,它在考古学上的特征包括规则图形及制作这些图形的工具。据此我们将灰坑分为两类:第一类是人类有意建造的,可以归为广义的建筑,是规则形的,如袋状和筒状,下面举例说明;第二类是人类的有意行为在无意中形成的,是不规则形的,如前述的取土坑是为了取土而无意中形成的,不规则形基槽坑是为了处理软弱地基形成的,它的形状取决于软弱地基的形状。这些灰坑在此不做举例说明。燕生东所分的第8类小片洼地是自然形成的,第9类一块层状堆积实际上是小地层,二者都不应该纳入灰坑的范畴,它们都是田野发掘环节中的技术性问题,是发掘者为了便于处理地层关系采取的权宜之计,如果采用埋藏学的角度就很容易辨识出来。

第一类灰坑我们选择西安米家崖遗址进行考察[10]。该遗址第一期遗存为半坡四期文化,第二期为具有一定地域特色的庙底沟二期文化,第三期为客省庄文化康家类型。

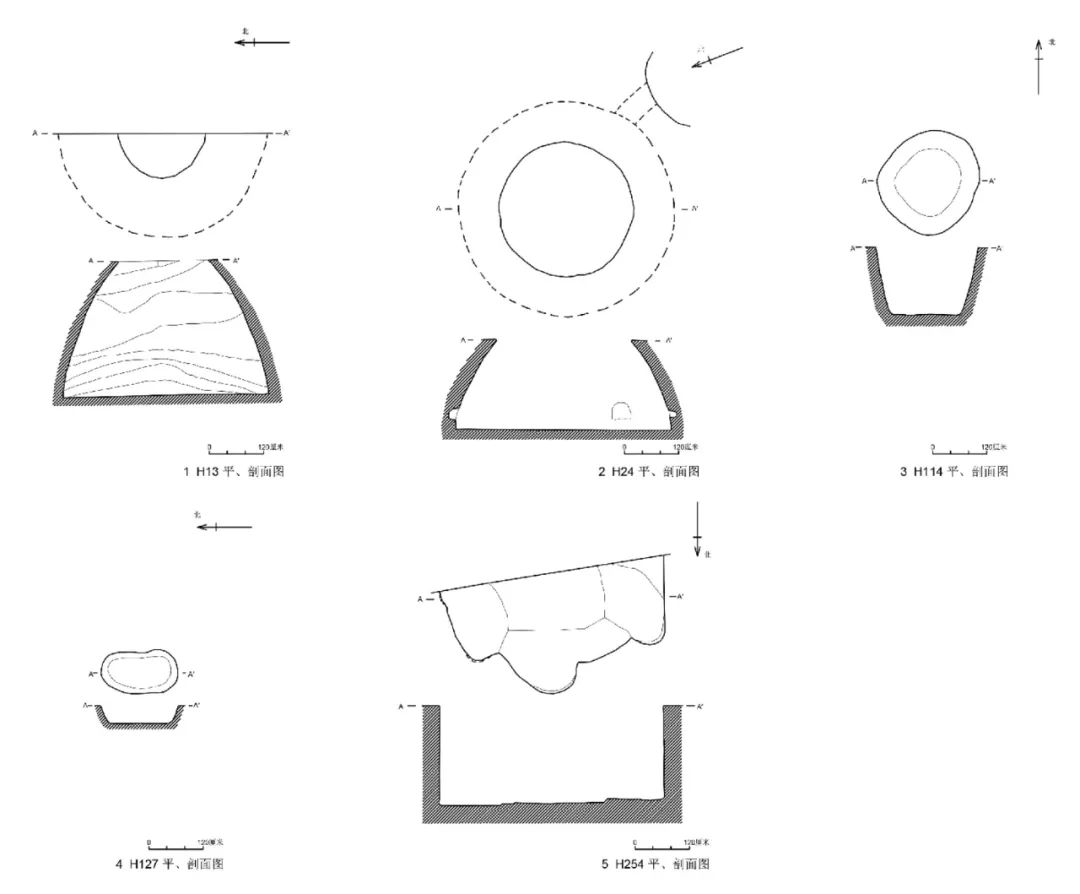

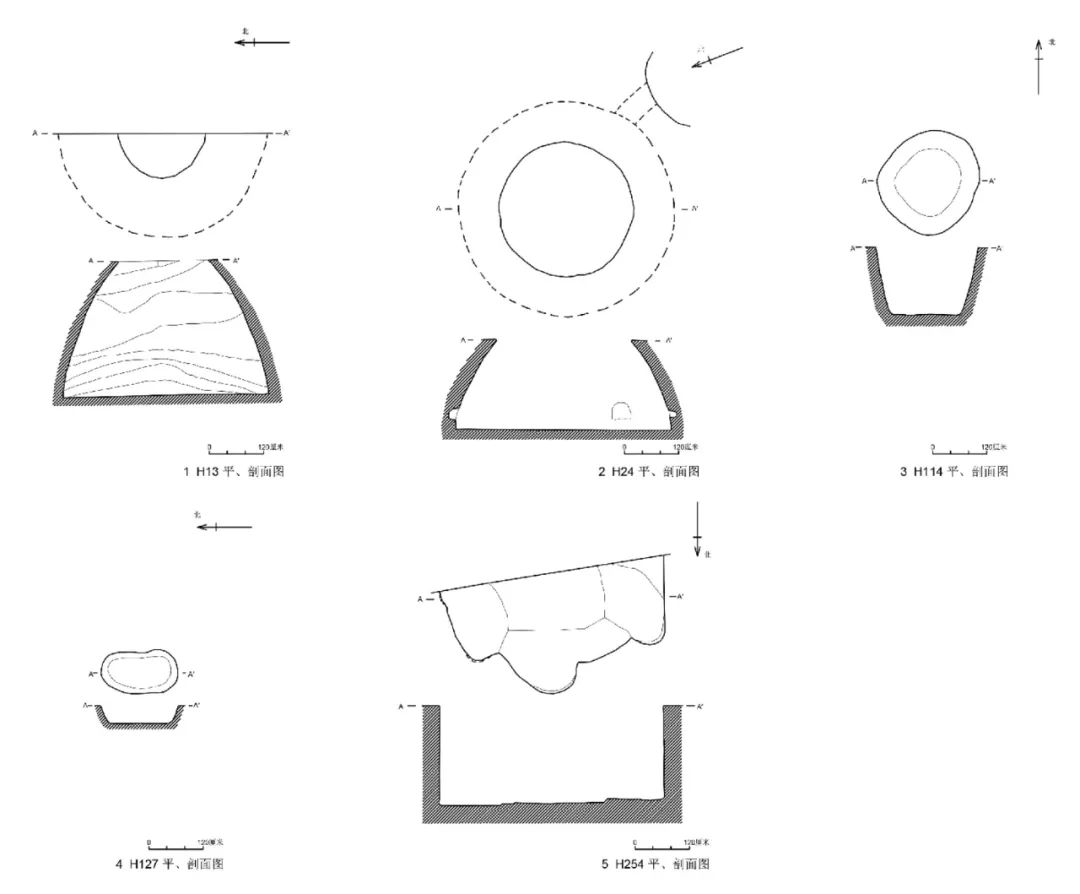

第一期灰坑166座(图1)。平面圆形者占46.4%、椭圆形33.13%、圆角长方形4.81%、不规则形15.66%,空间形状(报告中称为坑壁结构)中为锅底状者51.81%、袋状者36.15%、筒状者12.04%等。但是平面上不规则形的在结构上依然是规则的,所以这些灰坑仍是规则形的,如图一的H79和H82。

图1 米家崖遗址第一期灰坑举例

第二期灰坑59座(图2)。平面圆形者81.36%,其余为椭圆形,空间形状为袋状(89.83%)和锅底状(10.17%)。

图2 米家崖遗址第二期灰坑举例

第三期灰坑94座(图3)。空间形状中圆形袋状者77座,椭圆形袋状者6座,圆形锅底状者4座,椭圆形锅底状者2座,不规则形筒状者5座。

图3 米家崖遗址第三期灰坑举例

通过文字描述和平剖面图可见,米家崖遗址的灰坑都是规则的,所谓的不规则者也只是不标准而已。从建筑学空间营造的角度来看,有些灰坑整体上似乎建造得并不规则,导致营造出的空间也不规则。但营造出的空间是可以通过具体使用进行划分的。如第一期的H82,虽然整体上不规则,但如果按照使用功能将其营造的空间划分为交通空间与主要使用空间,则其主要使用空间依然是比较规则的空间,同样只是有些不标准而已。

接下来简单讨论这类灰坑的建造过程。首先是大脑进行的空间构造——袋状或筒状,有无台阶、壁龛等,建造者甚至会有简单的线图;随后是建造环节,也就是通常所说的施工。以圆形袋状灰坑H277、H108、H13为例。我们先观察这三个灰坑的平面图,口与底应是两个同心圆,剖面图上基本左右对称;再构想完整的灰坑就会发现,这类灰坑其实类似一个相当标准的化学锥形烧瓶,上面是圆筒形,下面是圆台形,由于后期的破坏,圆筒形基本都被破坏殆尽,圆台形也有不同程度的破坏。文中列举的灰坑就是证明。我们试着想象这个空间的营造过程:第一步是在地面上先画出个圆形,这就表明已经有了圆规类的工具;第二步是向下挖,像我们田野发掘一样,每次下挖一个相对固定的深度,然后用测量工具校正形状,先是圆筒形的直壁,接着继续下挖、校正,反复多次,直至到圆台形的斜壁,又会有新的校正方法和工具,最后挖到合适的深度结束。其他规则型灰坑也是同样的过程。这个简单的分析就足以证明这类灰坑是真正的建筑了。

五 从建筑学讨论规则形灰坑的性质与功能

上文已经论证了规则形灰坑是广义的建筑,接下来就可以讨论它们的性质与功能了。仍以米家崖遗址为例。从聚落层面,按居址(代表生者)和墓地(代表死者)来分,第一二期的居址只有灰坑,第三期居址有灰坑、房址、陶窑和灶。三期中四者的数量分别为319、6、5、5。尽管这个遗址的发掘并不全面,但灰坑与后三类的悬殊比例仍强烈地提示我们,这些灰坑必然可以继续分成不同性质的建筑,如房址(地穴式和半地穴式)、窖藏(俗称地窖、窨子等)、充当家具的空间等三类。

我们简单分析哪些灰坑可能是房址。一个客观的标准是人体的尺寸。第三期6座房址的尺寸都在300×300平方厘米以上,即使以此为标准也有大批灰坑的底径符合要求。如果以成年人的身高175厘米为标准,底径大于这个尺寸的灰坑将达到219个,都具备房址的可能。如此则小于这个尺寸的更可能是窖藏。以第三期H24为例,该坑为圆形袋状,底径480厘米。坑壁东半部近底处有四个土洞,洞1直径16厘米,深25厘米;洞2长40厘米、宽8—20厘米,深20厘米;洞3长50厘米、宽38厘米,与H16相连,应为一通道;洞4直径16厘米,深15厘米。除洞3外,其他三个应为壁龛,笔者从建筑学上对它们的理解是充当家具的空间。因为铜斧、铜凿、铜铲等较为成熟的木工工具出现之前[11],人们是很难加工板材的,而板材是制作大部分家具的前提,所以在灰坑作为房址时,壁龛就是充当家具的功能的。如此实际发掘中那些尺寸在100厘米左右的规则形灰坑就有可能承担着家具的功能。

六 从埋藏学讨论不规则形灰坑的性质与功能

燕生东认为在不规则形灰坑中,取土坑的形成原因是古人建筑房屋,铺垫房基、院落、广场,修筑围墙和城墙,建筑夯土台等活动产生的。笔者同意他的意见,只是增加一些新的原因,如制陶作坊中也需要取土坑[12],铸铜作坊需要制作陶模与陶范,也应有取土坑。这类灰坑在完成取土的使命后就会成为垃圾坑或者被自然堆积填埋。

不规则形基槽坑可以周原遗址凤雏六至十号基址为例[13]。据研究,这五座基址的地基在基槽形制、厚度和槽底堆积类型等方面存在较大差异,其原因就在于基槽的下部为生土、早期夯土、土质坚硬的文化层、土质松软的文化层、灰坑等各种不同的堆积,导致施工者采取不同的措施,如此则基槽一定会呈现不规则的形状。这类灰坑从建筑学角度来分析的话就是基槽。

七 进一步思考:灰坑该如何发掘和研究?

笔者对灰坑进行了极其简单和初步的分析,但由于自觉引进了埋藏学,尤其是建筑学的知识体系,从而对灰坑的命名原因(描述而不是定性)、分类、建造、形成、性质、功能等有了新的认识和明确角度的、相对严密的论证,希望对学界有所裨益。

这些认识应该能够落实到灰坑的发掘和研究中去,首先是将注意力从坑内堆积延伸至坑本身迹象的观察上去,自觉到坑与堆积的区分。其次,既然规则形灰坑应该是房址、窖藏、充当家具类的空间等,那就更需要细致地发掘、观察和记录。当然,更科学的做法是尽快引进建筑学,在田野考古的环节就实现学科融合,这样才能真正推进灰坑的发掘和研究。

进而言之,既然规则形灰坑是建筑,那么它们就应该进入聚落考古的研究范畴,与所谓的房址一道成为聚落中不可或缺的组成部分,毕竟灰坑是最普遍的,其中规则形的数量还是最多的,即使不规则形的如取土坑也是作坊的有机组成部分。

向上滑动阅读注释

[1]参见[英]科林伦福儒,保罗巴恩:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社2004年版,第39—47页;杨建华:《外国考古学史》,吉林大学出版社1999年版,第191—197、205、206页。

[2]拓古、问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》1995年第3期。

[3]乐庆森:《磁山遗址灰坑性质辨析》,《古今农业》1992年第2期;拓古、问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》1995年第3期;吴小平:《灰坑小议》,《中国文物报》1999年12月29日第3版;刘志一:《“灰坑”新议》,《中国文物报》2000年4月19日第3版;陈星灿:《窖穴和灰坑》,《中国文物报》2000年7月12日第3版;王立新:《灰坑发掘中应当注意的三种情况》,《中国文物报》2000年9月20日第3版;卜工:《从灰坑的性质及用途说起》,《中国文物报》2001年1月10日第7版;陈星灿:《灰坑的民族考古学考察》,《中国文物报》2002年3月1日第7版;燕生东:《关于地层堆积和灰坑的几个问题》,《华夏考古》2008年第1期;蒋晓春:《“灰坑”的概念及田野工作方法再探》,《江汉考古》2009年第3期;付永旭:《略论“灰坑”的定名》,《华夏考古》2014年第2期;王万忠、齐敏:《关于“灰坑”的来历和翻译辨析》,《人文天下》2017年第7期;贾文涛:《袋状灰坑的发掘及思考》,《文物世界》2018年第1期。

[4]宋江宁:《无角度、不(非)学术——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考》,《南方文物》2020年第6期;宋江宁:《自觉地与完整的知识体系对接——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之二》,《南方文物》2021年第6期;宋江宁:《以科学的态度发掘遗存,以人文的精神敬畏遗产——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之三》,《南方文物》2022年第6期。宋江宁:《走出独断论,拥抱实践论,践行整体论——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之四》,《南方文物》2023年第6期。

[5][瑞]安特生:《中华远古之文化》(地质汇报第五号),农商部地质调查所1923年版,第14页。

[6]参见燕生东《关于地层堆积和灰坑的几个问题》;付永旭《略论“灰坑”的定名》。

[7]彭菲:《再议操作链》,《人类学学报》2015年第1期;杨建华:《外国考古学史》,吉林大学出版社1999年版,第197—205页。

[8]沈福煦:《建筑学概论》,上海人民艺术出版社2015年版,第5、8、13—14、16—17页。

[9]冯时:《文明以止:上古的天文、思想与制度》,中国社会科学出版社2018年版。

[10]陕西省考古研究院编著:《西安米家崖:新石器时代遗址2004—2006年考古发掘报告》,科学出版社2012年版。

[11]李雨红:《中外家具发展史》,东北林业大学出版社2000年版。

[12]王迪:《中国北方地区商周时期制陶作坊研究》,科学出版社2006年版,第144—155页。

[13]杨文昊、张淙洲、张楷文、宋江宁:《周原遗址凤雏六号至十号基址地基营建工序复原研究》,《中国国家博物馆馆刊》2023年第4期。

作者:宋江宁(中国社会科学院考古研究所)

原文刊于:《中国早期文明研究——庆祝王巍先生七十寿辰论文集》,河南省文物考古研究院编著,中国社会科学出版社,2024年。

无论在田野调查或发掘、室内整理或后续的研究中,灰坑都是考古学里最普遍的一类遗迹。而在以考古学文化为主要研究对象和研究目标的学科初级阶段,当考古学家们需要基于地层学结果开展类型学研究时,灰坑才是最重要和最可靠的遗迹单位,相比之下,基于墓葬进行的类型学研究,其结果的科学性和可信度就大大地不如了。这一点可以参考各时段的代表性报告,也可证以国内各大学田野实习中室内整理环节的类型学训练——二者都是首选灰坑。即使现在进入社会考古学阶段,或者过程主义、后过程主义考古学阶段[1],灰坑依然是最普遍的遗迹和最重要的研究资料之一。笔者在下面的分析中会反复证明这一点。但是,基于中国考古学界百年的和自己多年的实践,笔者却发现灰坑一直面临着十分尴尬的境遇,基本被考古学家熟视无睹,甚至嫌弃,很有点熟悉的陌生人的感觉,就类似大家讲到农业的时候,都会说它是国民经济的基础,但行动上却选择了奔赴第二与第三产业所在的城市,逃离或至少远离农业所在的农村。考古学家的做法也是只关注房址、陶窑、水井、墓葬等而忽视灰坑。关于这一点,拓古等已经有了一些精彩的分析[2]。

多年来,只有个别学者断断续续地思考过灰坑的定名、分类、成因、性质、用途、发掘和记录方法等[3],这个数量也证实了笔者前面的说法。根据笔者无角度、不(非)学术系列的思考来衡量[4],上述研究都没有明确的角度,还处在自发阶段,因此既没有持续下去,也未能激发考古界对灰坑的进一步反思与研究。本文试从埋藏学和建筑学角度进行一些初步的探索,敬请指正。

二 定性与描述:考古学中的两类术语

首先进行术语的讨论。前述学者都对灰坑的定名及演变、成因、性质进行了自发的梳理和分析,为本文从术语的分类展开讨论打下了基础。笔者将术语分为两类——定性类与描述类。除了灰坑外都是定性类,是我们对遗存的性质,甚至功能的认识,如遗迹里的房址、陶窑、道路、水井、墓葬、车马坑等,遗物里的鼎、鬲、甗、盆、豆、罐、杯、刀、斧、镞等。就完整的研究而言,描述其实是定性的前一个环节,所以描述性术语就不是严格的、合格的术语,但是考古学中偏偏就有灰坑这一个特例,因此灰坑的命名是个典型的“半拉子”工程。现实如此,我们也无法改变,只能先进行分析,期待学界以后能有合适的处理方案。具体来看,灰坑是两个描述的结合——作为容器的坑状遗迹和埋藏于其中的灰色填土(即使很多填土不是灰色)。

三 从埋藏学对灰坑内涵的辨析

本文从埋藏学角度进行简单的梳理和分析。安特生早就指出,“推究其成因,在未经灰土堙没之前,形状颇似地穴。或即古时石器时代人民所居之地穴。”[5]这个认识已经具有埋藏学上的初步自觉了,明确区分了坑与灰的不同、先后及成因。此后李济、张蔚然、郭宝钧、高去寻、梁思永、吴金鼎、石璋如、夏鼐等也延续着这种区分[6],直至今日严肃的考古学家们依然有这种自觉,但奇怪的是,竟然没有任何一位深入研究过,去继续讨论它们到底是地穴、窖穴、地下窟室,或者是埋祭(坑)、坑洞、陷阱等,所以埋藏学只解决了坑与灰的区别,并未确定灰坑的性质与功能。

从李济至今,中国考古学界已经习惯上将灰坑作为一类遗迹进行介绍了,但无论报告或是研究中都并未将其与定性类遗迹等量齐观,所以这个分类的作用在服务考古学文化之外,更重要的作用似乎是把它驱逐出去,其价值和目的甚至在于让灰坑不再打扰考古学界后续的研究。

四 建造与形成:两类灰坑的区分

笔者践行无角度系列的思路,试图从建筑学的角度做新的尝试。

燕生东基于以往的研究,从形成角度将灰坑分为九类:窖穴、取土坑、祭祀坑、半地穴式房址、蓄水坑(池)或井、柱洞坑或基槽坑、人工掘挖的有其他目的的坑(树坑、粪坑、养猪坑、养鱼坑、垃圾坑)、自然形成的小片洼地、一块层状堆积。这是埋藏学的应用和推进,笔者在其基础上,采用建筑学的角度继续讨论。

首先是空间构造的概念。笔者受惠于操作链方法中的技术——心理(认知)学[7]和建筑学[8],意识到空间构造能力是人类认知的一个突出特征。比如相较于磨制石器,打制石器是极其粗糙的,甚至只有专业的石器研究者才能区分开自然石块与石器。但如果应用人类的空间构造能力来分析,其实自然石块也是可以直接用作石器的,因为决定其是否为石器的因素是人。人会按照大脑中对工具形状的构造——即空间构造,首先在自然石块中进行选择,如果有符合的形状就可以直接拿来当石器使用,当完成使用的第一个动作后,这个自然石块就变成石器了;如果没有符合的形状,人才会开始按照大脑中构造的形状来加工、制作石器。所以,打制石器就已经表明了人类空间构造能力的提升。之后的制作陶器、加工玉石器、骨器等皆进一步表明空间构造能力的不断进步。近年来天文考古学的研究也能证明人类的这个能力,而且还表明其对几何和算术知识的掌握[9]。所以,上述灰坑中区分出的窖穴、祭祀坑、半地穴式房址等自然也体现了人类的这个能力。

其次,建筑学是人类最有意进行的空间构造活动之一,它在考古学上的特征包括规则图形及制作这些图形的工具。据此我们将灰坑分为两类:第一类是人类有意建造的,可以归为广义的建筑,是规则形的,如袋状和筒状,下面举例说明;第二类是人类的有意行为在无意中形成的,是不规则形的,如前述的取土坑是为了取土而无意中形成的,不规则形基槽坑是为了处理软弱地基形成的,它的形状取决于软弱地基的形状。这些灰坑在此不做举例说明。燕生东所分的第8类小片洼地是自然形成的,第9类一块层状堆积实际上是小地层,二者都不应该纳入灰坑的范畴,它们都是田野发掘环节中的技术性问题,是发掘者为了便于处理地层关系采取的权宜之计,如果采用埋藏学的角度就很容易辨识出来。

第一类灰坑我们选择西安米家崖遗址进行考察[10]。该遗址第一期遗存为半坡四期文化,第二期为具有一定地域特色的庙底沟二期文化,第三期为客省庄文化康家类型。

第一期灰坑166座(图1)。平面圆形者占46.4%、椭圆形33.13%、圆角长方形4.81%、不规则形15.66%,空间形状(报告中称为坑壁结构)中为锅底状者51.81%、袋状者36.15%、筒状者12.04%等。但是平面上不规则形的在结构上依然是规则的,所以这些灰坑仍是规则形的,如图一的H79和H82。

图1 米家崖遗址第一期灰坑举例

第二期灰坑59座(图2)。平面圆形者81.36%,其余为椭圆形,空间形状为袋状(89.83%)和锅底状(10.17%)。

图2 米家崖遗址第二期灰坑举例

第三期灰坑94座(图3)。空间形状中圆形袋状者77座,椭圆形袋状者6座,圆形锅底状者4座,椭圆形锅底状者2座,不规则形筒状者5座。

图3 米家崖遗址第三期灰坑举例

通过文字描述和平剖面图可见,米家崖遗址的灰坑都是规则的,所谓的不规则者也只是不标准而已。从建筑学空间营造的角度来看,有些灰坑整体上似乎建造得并不规则,导致营造出的空间也不规则。但营造出的空间是可以通过具体使用进行划分的。如第一期的H82,虽然整体上不规则,但如果按照使用功能将其营造的空间划分为交通空间与主要使用空间,则其主要使用空间依然是比较规则的空间,同样只是有些不标准而已。

接下来简单讨论这类灰坑的建造过程。首先是大脑进行的空间构造——袋状或筒状,有无台阶、壁龛等,建造者甚至会有简单的线图;随后是建造环节,也就是通常所说的施工。以圆形袋状灰坑H277、H108、H13为例。我们先观察这三个灰坑的平面图,口与底应是两个同心圆,剖面图上基本左右对称;再构想完整的灰坑就会发现,这类灰坑其实类似一个相当标准的化学锥形烧瓶,上面是圆筒形,下面是圆台形,由于后期的破坏,圆筒形基本都被破坏殆尽,圆台形也有不同程度的破坏。文中列举的灰坑就是证明。我们试着想象这个空间的营造过程:第一步是在地面上先画出个圆形,这就表明已经有了圆规类的工具;第二步是向下挖,像我们田野发掘一样,每次下挖一个相对固定的深度,然后用测量工具校正形状,先是圆筒形的直壁,接着继续下挖、校正,反复多次,直至到圆台形的斜壁,又会有新的校正方法和工具,最后挖到合适的深度结束。其他规则型灰坑也是同样的过程。这个简单的分析就足以证明这类灰坑是真正的建筑了。

五 从建筑学讨论规则形灰坑的性质与功能

上文已经论证了规则形灰坑是广义的建筑,接下来就可以讨论它们的性质与功能了。仍以米家崖遗址为例。从聚落层面,按居址(代表生者)和墓地(代表死者)来分,第一二期的居址只有灰坑,第三期居址有灰坑、房址、陶窑和灶。三期中四者的数量分别为319、6、5、5。尽管这个遗址的发掘并不全面,但灰坑与后三类的悬殊比例仍强烈地提示我们,这些灰坑必然可以继续分成不同性质的建筑,如房址(地穴式和半地穴式)、窖藏(俗称地窖、窨子等)、充当家具的空间等三类。

我们简单分析哪些灰坑可能是房址。一个客观的标准是人体的尺寸。第三期6座房址的尺寸都在300×300平方厘米以上,即使以此为标准也有大批灰坑的底径符合要求。如果以成年人的身高175厘米为标准,底径大于这个尺寸的灰坑将达到219个,都具备房址的可能。如此则小于这个尺寸的更可能是窖藏。以第三期H24为例,该坑为圆形袋状,底径480厘米。坑壁东半部近底处有四个土洞,洞1直径16厘米,深25厘米;洞2长40厘米、宽8—20厘米,深20厘米;洞3长50厘米、宽38厘米,与H16相连,应为一通道;洞4直径16厘米,深15厘米。除洞3外,其他三个应为壁龛,笔者从建筑学上对它们的理解是充当家具的空间。因为铜斧、铜凿、铜铲等较为成熟的木工工具出现之前[11],人们是很难加工板材的,而板材是制作大部分家具的前提,所以在灰坑作为房址时,壁龛就是充当家具的功能的。如此实际发掘中那些尺寸在100厘米左右的规则形灰坑就有可能承担着家具的功能。

六 从埋藏学讨论不规则形灰坑的性质与功能

燕生东认为在不规则形灰坑中,取土坑的形成原因是古人建筑房屋,铺垫房基、院落、广场,修筑围墙和城墙,建筑夯土台等活动产生的。笔者同意他的意见,只是增加一些新的原因,如制陶作坊中也需要取土坑[12],铸铜作坊需要制作陶模与陶范,也应有取土坑。这类灰坑在完成取土的使命后就会成为垃圾坑或者被自然堆积填埋。

不规则形基槽坑可以周原遗址凤雏六至十号基址为例[13]。据研究,这五座基址的地基在基槽形制、厚度和槽底堆积类型等方面存在较大差异,其原因就在于基槽的下部为生土、早期夯土、土质坚硬的文化层、土质松软的文化层、灰坑等各种不同的堆积,导致施工者采取不同的措施,如此则基槽一定会呈现不规则的形状。这类灰坑从建筑学角度来分析的话就是基槽。

七 进一步思考:灰坑该如何发掘和研究?

笔者对灰坑进行了极其简单和初步的分析,但由于自觉引进了埋藏学,尤其是建筑学的知识体系,从而对灰坑的命名原因(描述而不是定性)、分类、建造、形成、性质、功能等有了新的认识和明确角度的、相对严密的论证,希望对学界有所裨益。

这些认识应该能够落实到灰坑的发掘和研究中去,首先是将注意力从坑内堆积延伸至坑本身迹象的观察上去,自觉到坑与堆积的区分。其次,既然规则形灰坑应该是房址、窖藏、充当家具类的空间等,那就更需要细致地发掘、观察和记录。当然,更科学的做法是尽快引进建筑学,在田野考古的环节就实现学科融合,这样才能真正推进灰坑的发掘和研究。

进而言之,既然规则形灰坑是建筑,那么它们就应该进入聚落考古的研究范畴,与所谓的房址一道成为聚落中不可或缺的组成部分,毕竟灰坑是最普遍的,其中规则形的数量还是最多的,即使不规则形的如取土坑也是作坊的有机组成部分。

向上滑动阅读注释

[1]参见[英]科林伦福儒,保罗巴恩:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社2004年版,第39—47页;杨建华:《外国考古学史》,吉林大学出版社1999年版,第191—197、205、206页。

[2]拓古、问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》1995年第3期。

[3]乐庆森:《磁山遗址灰坑性质辨析》,《古今农业》1992年第2期;拓古、问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》1995年第3期;吴小平:《灰坑小议》,《中国文物报》1999年12月29日第3版;刘志一:《“灰坑”新议》,《中国文物报》2000年4月19日第3版;陈星灿:《窖穴和灰坑》,《中国文物报》2000年7月12日第3版;王立新:《灰坑发掘中应当注意的三种情况》,《中国文物报》2000年9月20日第3版;卜工:《从灰坑的性质及用途说起》,《中国文物报》2001年1月10日第7版;陈星灿:《灰坑的民族考古学考察》,《中国文物报》2002年3月1日第7版;燕生东:《关于地层堆积和灰坑的几个问题》,《华夏考古》2008年第1期;蒋晓春:《“灰坑”的概念及田野工作方法再探》,《江汉考古》2009年第3期;付永旭:《略论“灰坑”的定名》,《华夏考古》2014年第2期;王万忠、齐敏:《关于“灰坑”的来历和翻译辨析》,《人文天下》2017年第7期;贾文涛:《袋状灰坑的发掘及思考》,《文物世界》2018年第1期。

[4]宋江宁:《无角度、不(非)学术——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考》,《南方文物》2020年第6期;宋江宁:《自觉地与完整的知识体系对接——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之二》,《南方文物》2021年第6期;宋江宁:《以科学的态度发掘遗存,以人文的精神敬畏遗产——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之三》,《南方文物》2022年第6期。宋江宁:《走出独断论,拥抱实践论,践行整体论——对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之四》,《南方文物》2023年第6期。

[5][瑞]安特生:《中华远古之文化》(地质汇报第五号),农商部地质调查所1923年版,第14页。

[6]参见燕生东《关于地层堆积和灰坑的几个问题》;付永旭《略论“灰坑”的定名》。

[7]彭菲:《再议操作链》,《人类学学报》2015年第1期;杨建华:《外国考古学史》,吉林大学出版社1999年版,第197—205页。

[8]沈福煦:《建筑学概论》,上海人民艺术出版社2015年版,第5、8、13—14、16—17页。

[9]冯时:《文明以止:上古的天文、思想与制度》,中国社会科学出版社2018年版。

[10]陕西省考古研究院编著:《西安米家崖:新石器时代遗址2004—2006年考古发掘报告》,科学出版社2012年版。

[11]李雨红:《中外家具发展史》,东北林业大学出版社2000年版。

[12]王迪:《中国北方地区商周时期制陶作坊研究》,科学出版社2006年版,第144—155页。

[13]杨文昊、张淙洲、张楷文、宋江宁:《周原遗址凤雏六号至十号基址地基营建工序复原研究》,《中国国家博物馆馆刊》2023年第4期。

作者:宋江宁(中国社会科学院考古研究所)

原文刊于:《中国早期文明研究——庆祝王巍先生七十寿辰论文集》,河南省文物考古研究院编著,中国社会科学出版社,2024年。