悬泉置遗址

从悬泉汉简看楼兰(鄯善)同汉朝的关系

摘要: 张德芳 | 从悬泉汉简看楼兰(鄯善)同汉朝的关系原创张德芳西域研究2025年03月26日 17:31新疆来源:《西域研究》2009年第4期从悬泉汉简看楼兰(鄯善)同汉朝的关系张德芳内容提要西汉时期,楼兰(鄯善)与汉朝的关系主要是以汉与匈奴势力的消长和汉朝对西域的政策为转移,两者的关系曾出现过四种不同的形态。简牍和文献证明,早在西域都护府建立之前,鄯善 ...

张德芳 | 从悬泉汉简看楼兰(鄯善)同汉朝的关系原创 张德芳 西域研究 2025年03月26日 17:31 新疆来源:《西域研究》2009年第4期

从悬泉汉简看楼兰(鄯善)同汉朝的关系

张德芳

内容提要

西汉时期,楼兰(鄯善)与汉朝的关系主要是以汉与匈奴势力的消长和汉朝对西域的政策为转移,两者的关系曾出现过四种不同的形态。简牍和文献证明,早在西域都护府建立之前,鄯善就已经在政治上接受了汉朝的管理,汉朝在此屯田戍守。

一个多世纪来,中外学术界关于楼兰史的研究,可谓成果丰硕,成就辉煌。除了传世文献外,更多的则得力于大量的考古发现——简牍、帛书和纸文书的出土以及相当数量的非汉语文献的发现。上世纪30年代的居延汉简中有少量有关楼兰、鄯善的汉简,黄文弼先生在土垠遗址掘获的71枚汉简、70年代的敦煌马圈湾汉简、90年代的悬泉汉简以及甘肃、新疆出土的一些零星汉简中,都有关于楼兰、鄯善的记载,这对研究楼兰、鄯善在两汉时期的历史极为重要。本文就悬泉汉简中有关这方面的内容,作一些介绍和考述,以供学术界进一步研究。

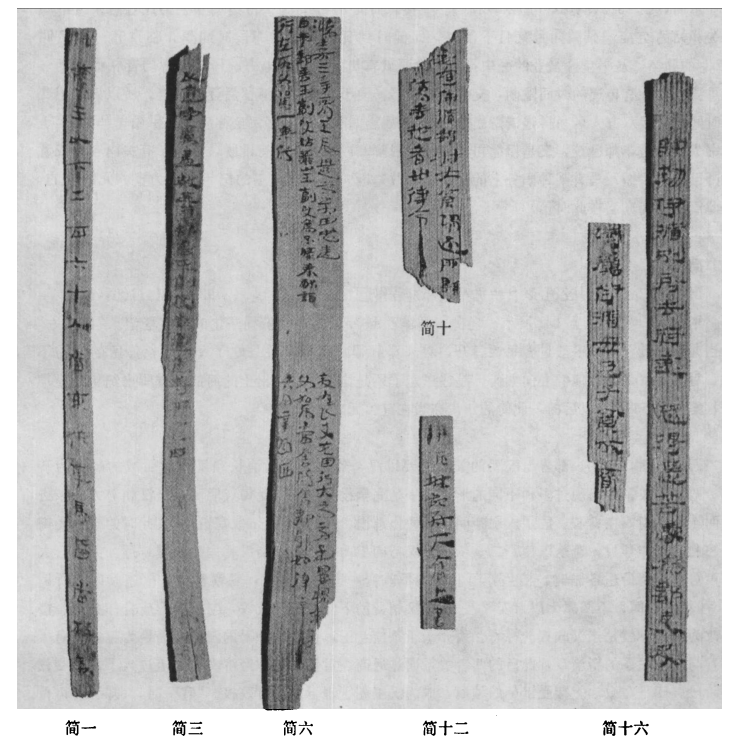

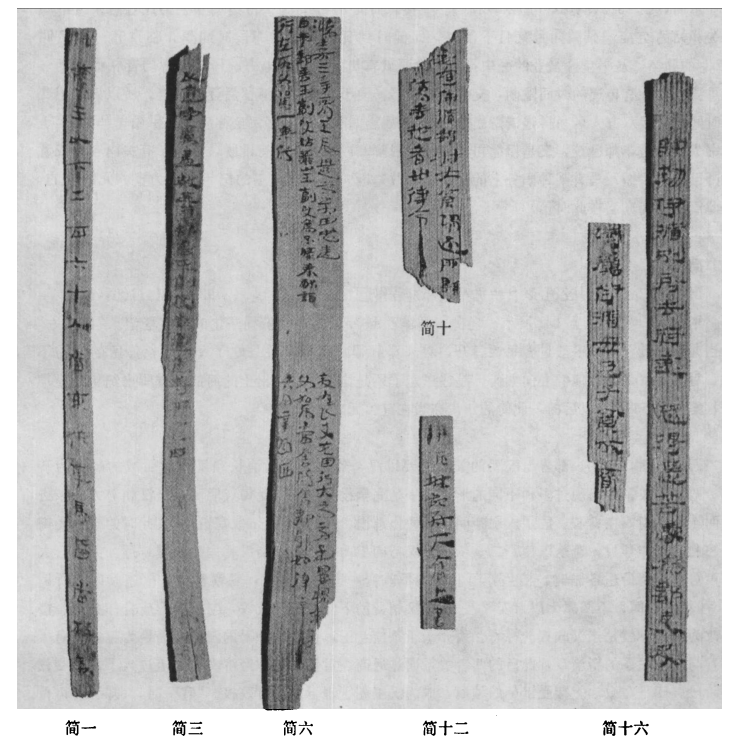

简一(见文后图)

楼兰王以下二百六十人当东传车马皆当柱敦 (Ⅱ90DXT0115②:47)

木简,长18、宽0.8厘米。柽柳。下残,存19字。简文中“楼兰王以下”,当包括了楼兰王。“当东”即东行,可能是进入汉地朝拜天子。“柱”即住、驻的通假字,《释名·释宫室》:“柱,住也。”王先谦曰:“住、驻、柱皆取止而不动之意。”“敦”或为敦煌某地,后文残缺了。全文文意,似为楼兰王及其所属260人要东来汉地,为做好接待工作敦煌太守或效谷县廷事先给悬泉置下达的接待通知。

观《汉书·西域传》,在元凤四年(前77年)楼兰改为鄯善前,楼兰王曾有过两次来汉的记载。一次是太初四年(前101年),“贰师军击大宛,匈奴欲遮之,贰师兵盛不敢当,即遣骑因楼兰候汉使后过者,欲绝勿通。时汉军正任文将兵屯玉门关,为贰师后距,捕得生口,知状以闻。上诏文便道引兵捕楼兰王。将诣阙,簿责王,对曰:‘小国在大国间,不两属无以自安。愿徙国入居汉地。’上直其言,遣归国。”看来这次是成行了。一次是征和元年(前92年),“楼兰王死,国人来请质子在汉者,欲立之。质子常坐汉法,下蚕室宫刑,故不遣。……楼兰更立王,汉复责其质子,亦遣一子质匈奴。后王又死,匈奴先闻之,遣质子归,得立为王。汉遣使诏新王,令入朝,天子将加厚赏。楼兰王后妻,故继母也,谓王曰:‘先王遣两子质汉皆不还,奈何欲往朝乎?’王用其计,谢使曰:‘新立,国未定,愿待后年入见天子’。”这次未能成行。

该简的内容可能与上述史实有关。因为全部悬泉汉简的年代集中在宣帝以后,而武帝元鼎、太始、征和三个年号的简只有7枚,都是后来追述,不是当时之物。昭帝始元、元凤、元平三个年号的简有26枚,属悬泉汉简中较早的记录。而该简所出探方中,最早的简是昭帝元平元年(前74年)的。当然这只是一个可供参考的坐标,不排除一些无纪年的简实际年代远早于此。因为纪年简只是其中的少数,只占全部简文的12%,大量的汉简无法判断其准确年代。元凤四年(前77年),傅介子斩楼兰王尝归,悬首北阙下,立尉屠耆为王,改国号为鄯善。此简所记应该是元凤四年以前之事。反映了楼兰改国号前与汉代的关系。

居延汉简303.8简,出土于大湾遗址即汉代肩水都尉府遗址,《居延汉简甲乙编》释为“诏夷虏候章发卒曰持楼兰王头诣敦煌留卒十人女译二人留守证”。《居延汉简释文合校》改释为“诏伊循候章□卒曰持楼兰王头诣敦煌留卒十人女译二人留守□”。

此事当指傅介子轻骑刺杀楼兰王,时在元凤四年,《汉书》有明确记载。但傅介子刺杀楼兰王“轻将勇敢士”,“不烦师众”。而且“驰传诣阙,悬首北阙下”,即是当时立竿见影之事。“伊循侯”何从而来,颇为费解,所以《甲乙编》的释文似更为妥当。

简二

出粟一斗六升 以食鄯善王こ赐妻使者□□□□二人こ再食こ四升西

(Ⅰ90DXT0116②:41)

木简,长21、宽1.0厘米。柽柳。虽下部略残,但文字完整。全简包括重文号共29字。有几个字漫漶不清,但仍可理解大意:出粟一斗六升。以食鄯善王、王赐妻使者□□、□□二人,人再食,食四升,西。鄯善王和王妻所派使者二人,路过悬泉置用饭两次,每饭每人四升,用粟一斗六升。由东向西,从汉地回国。这是一份典型的接待记录,内容包括被接待者的身份、姓名、人数、用饭次数、接待标准、开支情况以及客人去向。该简出土的探方,从宣帝五凤到王莽居摄,各年号的纪年简都有,大致可定在宣帝晚期以后。

元凤四年(前77年),傅介子斩楼兰王,更其国名为鄯善,立曾在汉为质子的尉屠耆为王。汉朝“为刻印章,赐以宫女为夫人,备车骑辎重,丞相将军率百官送至横门外,祖而遣之”。尉屠耆不仅受到汉文化熏陶,而且带着汉朝的宫女回国,鄯善和汉朝的关系发展到一个新的阶段。来汉朝贡,不仅有国王的使者,而且有王妻的使者。这个王妻,很可能就是汉朝的宫女。这枚汉简虽文字简单,却透露了汉朝与鄯善以宫女和亲后的历史信息。

简三(见文后图)

以食守属孟敞送自来鄯善王副使者卢□等再食西 (Ⅰ90DXT0116②:15)

木简,长16.2、宽0.9厘米。柽柳。上部残断,存字21个,其中一字模糊,原释“卢匿”,恐不确,今存疑。其余20字,清晰可辨,隶书写成,书体优雅而庄重。依文例,前半残断1/5,内容应是:出粟若干。大意是:守属孟敞送鄯善王副使卢某等返回鄯善,路过悬泉置,悬泉置出粟若干,供膳两次,西行而去。鄯善王副使属于“自来”而非朝廷正式邀请。同前简一样,是一份招待过往使节以及开支情况的登记文件。时代当在宣帝以后。因为该探方所出,从宣帝五凤年间到王莽居摄时期各个年代的纪年简都有。

简四

木牍,长21.4、宽1.4厘米,上部残,胡杨。抬头记“出粟”若干,后三栏记接待的各国使者及其人数。标点断句,全文应是:

……斗六升。二月甲午,以食质子一人,鄯善使者二人,且末使者二人,莎车使者二人,扜阗使者二人,皮山使者一人,踈勒使者二人,渠勒使者一人,精绝使者一人,使一人,拘弥使者一人。

乙未,食渠勒副使二人,扜阗副使二人,贵人三人,拘弥副使一人,贵人一人,车副使一人,贵人一人,皮山副使一人,贵人一人,精绝副使一人。

乙未,以食踈勒副使者一人,贵三人。凡卅四人。

木牍文字细密,多有讹夺。每一段之间用一粗横线隔开。第一段“质子”之前未交待是哪一国质子。于阗的“于”写作“扜”。疏勒的“疏”写作“踈”。“精绝使者一人”后,又有“使一人”,漏写了国名和“者”字。第二段,“车副使”之前可能脱一“莎”字。

该探方第三层所出纪年简主要是地节、元康、神爵、五凤、甘露等宣帝年号的简。另有元帝初元和成帝河平年间的简。推测上述木牍的年代大致在宣帝时期。简文内容仍然是悬泉置接待西域使者的记录。所不同的是,国家之多,达到10个,使节人数之众有34人,身份也各不相同,有质子、有使者、有副使、有贵人。甲午、乙未两天之内接待了10个国家的各类使节,不仅说明这些国家同汉朝的关系密切,而且也说明,这些国家相互之间的关系也比较融洽。还有一个值得注意的现象,就是这10个国家都是南道诸国,简文内容反映的史实当在安远侯郑吉都护西域前后,北道诸国尚未进入或者刚刚进入都护的管辖,对汉朝的朝贡使节还没有南道诸国那样频繁。

简五

永光元年二月癸亥敦煌大守こ属汉刚送客移过所县置自来焉耆危须鄯善王副使

匹牛こ车七两即日发敦煌檄到豫自办给法所当得都尉以下逢迎客县界相

(Ⅴ92DXT1310③:162)

木简,长13、宽1.0厘米。柽柳。简体发黑,借助红外线方能看清。因下部残断,两行文字不连属,仅存两段残文。第一行37字,第二行30字,共存67字。加标点句读,应是:

永光元年二月癸亥,敦煌大守守属汉刚送客,移过所县置,自来焉耆、危须、鄯善王副使……匹、牛、牛车七两,即日发敦煌,檄到,豫自办给,法所当得。都尉以下逢迎客县界。相 ……

这是一份敦煌太守派员迎送西域使者的过所抄件。永光元年二月癸亥,即二月十六日,公元前43年4月3日。三国使者及马若干匹,牛车七辆,从敦煌出发,沿途所需自行采买,都尉以下要在县界迎接。从行文看,三国使者由西向东,刚刚入境,前往京师途中。

根据《汉书·西域传》,焉耆国,王治员渠城,去长安7300里,约今3035千米。户4000,口32100,胜兵6000人。西南至都护治所400里,约今166千米。南至尉犁100里,约今41.5千米。北与乌孙接。近海水多鱼,当指博斯腾湖。危须国,王治危须城,去长安7290里,约今3031千米。户700,口4900,胜兵2000人。西至都护治所500里,约今208千米。至焉耆100里,约今41.5千米。

焉耆、危须、尉犁三国邻近,曾是匈奴西边日逐王僮仆都尉所驻之地。“赋税诸国,取富给焉”,是匈奴统治西域的中心地区。神爵二年(前60年)日逐王降汉,汉设西域都护管理西域。此时已有17年时间。在这段时间里,鄯善、焉耆、危须三国,地域相近,关系敦睦,同时与汉朝保持了经常的使节往来和朝贡关系。一方面接受西域都护的节制,一方面又作为特殊地区常来京师朝天子,保持着政治上的羁縻关系和丝绸之路的畅通。

简六(见文后图)

鸿嘉三年正月壬辰遣守属田忠送 敦煌长史充国行大守事丞晏谓敦煌

自来鄯善王副使姑丽山王副使鸟不腞奉献诣 为驾当舍传舍郡邸如律令

行在所为驾一乘传六月辛酉西 (Ⅱ90DXT0214②:78)

木牍,长23.6、宽2.4、厚0.5厘米。松木。右下略残。上下两栏,三行书写,72字,文意完整,草书清晰。如标点断句,全文当作:

鸿嘉三年正月壬辰,遣守属田忠送自来鄯善王副使姑丽、山王副使鸟不腞奉献,诣行在所,为驾一乘传。敦煌长史充国行大守事、丞晏谓:敦煌为驾,当舍传舍、郡邸,如律令。六月辛酉,西。

这是一封为西域使者提供食宿乘车的传信,类同于后世的官方介绍信。但不是原件,只是抄录了主要内容。鸿嘉三年正月甲戌朔,壬辰为十九日,公元前18年2月20日。此时,鄯善王副使姑丽、山王副使鸟不腞到京师朝贡回国,朝廷派守属田忠护送,驾一乘传,即四匹马拉的车。敦煌太守不在署,而以长史充国和丞晏的名义签发文件,要求境内传舍和郡邸,按规定安排食宿。六月辛酉即二十日,公元前18年7月19日西去,前后五个月时间。

根据《汉书·西域传》记载:山国,王去长安7170里,约等于今天2980千米。有户450,口5000,胜兵1000。西至尉犁240里,约100千米;西北至焉耆160里,约66.5千米;西至危须260里,约等于108千米。其地当在今托克逊南部山区。

鄯善和山国,处西域东端,离敦煌最近,使者结伴同行,朝贡频繁,简文中反映的就是此类情况。

简七

敦煌大守遣守属冯充国上伊循城都尉□印绶御史 五凤元年五月戊午朔戊寅受敦煌大守常乐丞□谓部□

以令为驾二封轺传 七月庚午食时□□ □□□驾当舍传舍如律令

(Ⅰ91DXT0309③:193)

木简,长23.5、宽1.3厘米。柽柳。简文分两栏书写,每栏两行。标点句读应是:

敦煌大守遣守属冯充国,上伊循城都尉□印绶。御史以令为驾二封轺传。七月庚午食时□□。五凤元年五月戊午朔戊寅,受敦煌大守常乐、丞□谓部□□□□驾,当舍传舍,如律令。

这是一份御史大夫开具的传信。文中要求为持传人提供驾两马的轺车,提供传舍住宿。都是一些格式化的文件。五凤元年五月戊午朔戊寅,乃是年五月二十一日,公元前57年6月30日。此时的伊循城都尉可能发生了变故,或者不称职被褫夺了印绶,或者因公殉职等等,所以敦煌太守派守属冯充国要把伊循都尉的印绶上交给朝廷。路过悬泉置的时间是七月庚午,十四日,公元前57年8月21日。离敦煌太守下达传信的时间50天左右。简中“伊循城都尉”后有一未释字,为人名,不可得知。“七月庚午食时”之后的两个未释字,一般为“过东”或者“过西”,记录客人的去向;“丞”后的未释字为人名,常乐任敦煌太守时,丞是“贤”,悬泉汉简中有两处“敦煌太守常乐、丞贤”一起合署的文件,因此该简“丞”后的未释字应是“贤”。“以令为驾,当舍传舍,如律令”是一般传信套语,所以,“驾”前三个未释字应补为“以令为”。伊循城都尉的印绶要由敦煌太守派人负责上交,证明伊循城都尉是由敦煌太守节制的。

简八

甘露三年四月甲寅朔庚辰金城大守贤丞文谓过所县道官遣浩亹亭长桼贺以诏书送

施刑伊循当舍传舍从者如律令 (Ⅱ90DXT0114④:338)

木简,长22.8、宽1.6厘米。柽柳,完整。全文两行48字,标点句读为:

甘露三年四月甲寅朔庚辰,金城大守贤、丞文谓过所县道官,遣浩亹亭长桼贺,以诏书送施刑伊循,当舍传舍,从者如律令。

这是金城太守贤和丞文合署开具的一份过所文件,事由是派浩亹亭长桼贺送刑徒到伊循。甘露三年四月甲寅朔庚辰乃是年四月二十七日,公元前51年6月1日。此时离元凤四年(前77年)已有26年时间。开始“汉司马一人、吏士四十人,田伊循以填抚之”。而到后来,规模扩大了,不仅设置了都尉,而且除吏士外,还派了弛刑徒。简文中“施刑”当为“弛刑”,“弛,式尔反”,同音字。《汉书·宣帝纪》李奇注曰:“弛,废也。谓若今徒解钳釱赭衣,置任输作也。”师古曰:“李说是也。若今徒囚但不枷锁而责保散役之耳。”既然金城郡按诏书要把弛刑徒送往伊循,那么河西四郡以及其他内地郡县送弛刑到伊循的情况,应该不是个例。

简九

敦煌伊循都尉臣大仓上书一封

甘露四年六月庚子上 (Ⅱ90DXT0216③:111)

木简,长6、宽1厘米。胡杨。下部残断近3/4,存字22个。虽为残简,但文字可完整理解。这是一份公文传送记录,是伊循都尉给朝廷的上书路过悬泉置时所作的登记。有纪年,甘露四年六月庚子为是年六月二十四日,公元前50年8月15日。通过纪年简可以判定,大仓任伊循都尉的时间在宣帝时期。

简十(见文后图)

敦煌伊循都尉大仓谓过所县

传舍从者如律令 (Ⅰ90DXT0111②:73)

木牍,长7.8、宽2厘米。松木。上下均残,仅存残文两段。第一段留12字,第二段7字。从残文判断,这是一份过所抄件。过所者,所经过的地方,偏正词组,是通行证上的常用术语。但完整的句子一般应是“某官谓过所县道津关”之类,是指某人路途所经县道关津。但久而久之,“过所”由叙述语言变成了名词,成了通关文牒和一般通行证的代称,出入关津,都得有过所,否则不予放行。简中这一过所,是由伊循都尉大仓发的。大仓其人,悬泉简中数见,说明他担任伊循都尉的时间可能较长。“伊循都尉”之前有“敦煌”二字,可能伊循都尉如同敦煌玉门都尉、敦煌阳关都尉一样,是敦煌太守下属的一个部都尉。

简十一

伊循城都尉大仓谓过所县

舍传舍从者如律令 (Ⅴ92DXT1312③:6)

木简,长6.7、宽1.2厘米。松木。上下残断,存残文两行。其内容与上简相同,是一份过所抄件。所不同的是,上简发掘时出自一区,而此简出自五区。简九有大仓任职在甘露年间的记载,此简亦当在此时期。

简十二(见文后图)

伊循城都尉大仓上书 (Ⅱ90DXT0114④:349)

木简,长5.8、宽0.9厘米。松木。下部残断。同前简一样,是伊循都尉大仓给朝廷上书经过悬泉置的记录。

简十三

七月乙丑敦煌大守千秋长史奉憙守部候脩仁行丞事下当用者小府伊循城都尉守部司こ马こ官候移县置广

校候郡库承书从事下当用者如诏书╱掾平卒史敞府佐寿宗 (Ⅴ92DXT1312③:44)

木牍,长23.4、宽1.3厘米。胡杨。两面呈脊形,完整,文字两行存69字,包括2个重文号。句读标点应是:

七月乙丑,敦煌大守千秋、长史奉憙、守部候脩仁行丞事,下当用者:小府、伊循城都尉、守部司马、司马官候,移县置、广校候、郡库。承书从事下当用者。如诏书。掾平、卒史敞、府佐寿宗。

出土该简的探方,所出纪年简主要是宣帝时本始到甘露年间的,还有元帝初元时期的。“敦煌大守千秋、长史奉憙、守部候脩仁”一起签发的文件有“初元二年四月”的。“敦煌太守千秋、长史奉憙”两人合署的文件有五凤、甘露、黄龙、初元的。所以该简所记内容当在宣、元时期,更可能在元帝初元(前48~前44年)年间。

太守下文,要有太守、长史、丞三个人或者至少有两个人一起合署,这是当时的定制。如果其中一位不在,就由就近的下属兼行或摄行。此外,具体办事人员也要在文件落款处具名,以示负责,如同现在文件后面的起草、校对人之类。该简最后的掾、卒史、府佐就是三位办事人员。

根据劳干先生《居延汉简考证》,小府即少府。“小府者供太守用度之府藏,《汉书·文翁传》:‘省小府用度,买刀布蜀物,赍计吏以遗博士。’师古注:‘小府掌财物之府以供太守者也。’盖小府虽供太守私用,而官则郡官,故太守犹以诏书下之。”

这次下文的范围较大,除了伊循城都尉以外,敦煌太守以下的军政、仓储、邮驿系统都包括在内。从时间上看,这一时期可能是伊循屯田最繁荣的时期。下达给伊循城都尉的官方文件是敦煌太守而不是西域都护,或可说明西域都护主要的职责是管理西域诸国,而汉朝派出的屯田机构除都护府自己在轮台一带举办的屯田外,其他如伊循屯田和车师屯田,其军事、行政可能并不直接隶属于西域都护。

简十四

史安世丞博德下郡县官伊循城承书从事下当用者□□

令亡人命者尽知之期尽上赦者数大守府罪别之□□□ (Ⅰ90DXT0110④:4)

木简,长17、宽1.4厘米。柽柳。简面呈脊形,上部残断,下部模糊,存残文两段。加句读应是:

史安世、丞博德下郡县官、伊循城,承书从事下当用者,……

令亡人命者尽知之,期尽,上赦者数,大守府罪别之。……

第一段能释者21字,第二段可释者20字。但从简牍通行文书可以看出,这是一份逐级抄录下达到伊循城的大赦诏书。悬泉汉简中,名叫“安世”的人很多,无法从这一线索找到发文机关。但一般来讲,给“郡县官、伊循城”下文应是敦煌太守府,而且第二段中有“太守府罪别之”一语。“史”应是敦煌“长史”之类,“史”前脱“长”字。是由长史和丞联名下发的文件。“承书从事下当用者如律令”或“如诏书”,是下行文的套语。“令亡人命者尽知之”,意即让那些有人命案而逃亡在外的人都知道。“期尽”是说大赦是有期限的。不同的赦罪和人数,应上报太守府备案。

此简的下文对象是“伊循城都尉”,是下给汉朝官员而不是下给鄯善的国王和百姓的。同样说明当时在伊循屯田的士卒中,有被流放的罪徒。也说明汉朝的政令和法律,此时已经延伸到了鄯善境内。

简十五正面

□□□ 奉去迎子母五人廪五月十五日食三石八斗再八石四斗至尉梨石一斗□□

行到官旁 奉书子母五人廪四月餔食三石五斗再为四石五斗至尉梨廪六斗

简十五背面

□□□ 建昭元年十二月廿二日发□□□□ 二月廿九日至敦煌积五十九日

□二十 □阳关积三月

□□□ 三月五日发敦煌十九日至文侯积十五日留四日廿三□□□□□□·闰月八日至伊循积□□ (Ⅱ90DXT0115②:66)

木牍,长23、宽1.8、厚0.4厘米。松木。两面书写,文字细密,有些磨灭不清,难以认读。正面大意是:一位叫“奉”的人从伊循出发迎取家属,一路由官府廪食的记录。可作如下句读:

□□□奉去迎子母五人,廪五月十五日食三石八斗,再八石四斗,至尉梨石一斗□□行到官。奉书:子母五人,廪四月餔食三石五斗,再为四石五斗,至尉梨廪六斗。

奉能够带家属到伊循驻屯,并且由官府一路发放粮食,可见其身份不是一般的戍卒。还可看出,当时的伊循屯田,不仅有吏士、戍卒、刑徒,还有相当数量的随从和家属,持续时间较长,规模也比较可观,不是权宜之计。

背面主要是一路行程的记录。有残缺,途中一些停留的地方不连接,但总体上能看出从出发到到达的时间和路线。句读如下:

□□□,建昭元年十二月廿二日发□□□□。二月廿九日至敦煌,积五十九日。□二十□阳关,积三月。□□□,三月五日发敦煌,十九日至文侯,积十五日。留四日,廿三□□□□□□。·闰月八日至伊循,积□□。

建昭元年十二月廿二日出发,至次年闰月八日到伊循。建昭元年十二月小,二年是正月大、二月小、三月大、四月小、五月大、六月小、七月大、八月小、闰八月大。一路旅程花了252天,8个月又12天。如此漫长的旅途,说明奉的家属是从内地而来,如果是河西五郡之人,用不了八个多月的时间。内地官员及其家属远屯伊循,可见伊循的开发,一开始就渗透着中原人民的劳动和汗水。

简十六(见文后图)

独属伊循毋邑子贫不赍 (Ⅱ90DXT0213S:29)

财物伊循别居去府远恐得甚苦处为部吏及 (Ⅱ90DXT0216②:611)

这是两枚断简,发掘时分别出自不同的探方。一枚原编号为Ⅱ90DXT0213S:29,一枚原编号为Ⅱ90DXT0216②:611。最近察看原物,才根据木质、纹理、书体、内容和断茬,缀合成完整一简。长23.5、宽1.2厘米,松木。全文28字。句读应是:

独属伊循,毋邑子,贫不赍财物。伊循别居,去府远,恐得甚苦处,为部吏及

书体浑厚规整,较典型的八分隶。简文中“毋邑子”或可释为“毋臣子”或“母臣子”,不敢断。“去府远”的“府”,当指敦煌太守府。前半段残简散落在别处,后半段所出探方,共出的纪年简主要是宣、元时期的,故此简的大致时间亦当在宣、元年间。简文不全,前后当有其他内容写在另简上,此简只是一册中的其中一简。叙述的内容与伊循有关。“贫不赍财物”,说明当时在伊循的驻军和屯田人员,物质生活比较匮乏。后面有“为部吏”的字样,说明这是一份官方文书而不是私人信件,也许是一份上给朝廷的上书。

简十七

……伊循都尉 写传三 (Ⅱ90DXT0214③:251)

这是一枚1厘米见方的多面觚,胡杨,长7.5厘米,下部残断。形制比较特别,但可释之字不多。一面能释者只“伊循都尉”四字,另一面有“写传三”三字。出土该觚的探方,从宣帝元康(前65年)到汉末新莽时期的纪年简都有,无法再缩小其相对年代。

简十八

四月庚辰以食伊循候傀君从者二人 (Ⅱ90DXT0215③:267)

木简,长8.6、宽0.7厘米。柽柳。上下均有残断,仅留中间一段文字,存15字。这是悬泉置接待伊循官员及其随从人员的登记。按常见的记录格式,前面应有“出粟若干”的字样,而后面还应有“人几食,食几升”以及“东”或“西”的记载,可惜上下都残断了。简文中的“傀君”是伊循都尉下属的候官,说明伊循都尉下属的军事建制是完整的。都尉是比二千石的官员,官秩仅次于二千石的太守,同“西域都护骑都尉”同级。

简十九

入上书一封车师己校伊循司臣彊 九月辛亥日下餔时临泉译汉受平望马登

(Ⅴ92DXT1310③:67)

木简,长23.3、宽0.8厘米。柽柳。完整。简文31字。是一份给朝廷上书经过悬泉置下属有关驿站的交接记录。九月某日下餔时,即餔时到日入以前的一段时间里,临泉驿一位名叫“汉”的驿卒,从平望驿马登的手中接到一份西域官员给朝廷的上书。译、驿为同音相借。上书是重要公文,有传递的时间限制,交接手续极严,便于一旦延误滞留后逐一追查,所以该简把交接时间和交接双方人名写得很清楚。“伊循司”后当漏一“马”字,全称应为“伊循司马”。至于上书人,既是车师己校,又是伊循司马,颇为费解,或者抄录时有讹脱,遗漏了有关内容;或者车师己校和伊循司马有某种职务上的交叉,不敢遽断。同探方出土的纪年简多为宣、元时期的,故此简的年代亦当在此时。

简二十

出米六 正月乙丑以食伊循卒史邓卿程卿□ (Ⅴ92DXT1411②:52)

木简,长23.5、宽1.1厘米。柽柳。可释者17字。这是一份程序化的过客登记。“出米六”后当漏一“升”字,一般过客每饭三升,看来邓卿程卿在悬泉置只吃了一顿饭,停留的时间不长,后文不清,不知他们去向如何,是往东走了还是往西去了。出土此简的探方所出纪年简最早是甘露(前53年)以后的,此简的年代亦当在宣、元之际。

西汉时期,楼兰、鄯善与汉朝的关系主要以汉与匈奴势力的消长和汉朝对西域的政策为转移。两者的关系曾出现过多种不同的形态:一是完全役属匈奴,受匈奴驱驰。当汉朝势力尚未进入西域时,匈奴在焉耆、危须、尉犁间设置僮仆都尉,“赋税诸国,取富给焉”。此时的楼兰受匈奴控制,为作耳目,遮杀汉使。二是依违于汉与匈奴两者之间。当汉朝用兵西域,远征大宛,大军声势辐射到沿途各国时,楼兰等国就不得不改变一边倒的态度,观察动向,依违其间。所谓“小国在大国间,不两属无以自安”。三是在汉朝帮助下建立亲汉政权,与汉朝形成合作关系。楼兰改为鄯善,就是亲汉政权的标志。傅介子斩杀楼兰王,护送其降汉的王弟尉屠耆为王,开启了鄯善与汉朝关系的新篇章,此后的两者关系通过通商、贡使和各种经济文化交流进入了友好交往的阶段。四是在政治上接受汉朝的领属,成为汉王朝管理下的地方政权。“宣帝时,(郑)吉以侍郎田渠黎积谷,因发诸国兵攻破车师,迁卫司马,使护鄯善以西南道。”此事《资治通鉴》系之于元康二年(前64年)。说明早在西域都护建立之前,鄯善就已在政治上接受了汉朝的管理。五是同汉朝和亲,从血缘上巩固两者的依附关系。尉屠耆回国时,“赐以宫女为夫人”,就属此类。六是接受汉文化的熏陶,在精神、文化和心理深层加强沟通、趋向一致。汉朝是当时的礼仪之帮、文化大国,对周边少数民族多有影响。尉屠耆留滞京师,不能不受到汉文化影响;宫女远嫁鄯善,如同龟兹王降宾夫人一样,汉朝的礼仪制度、物质文化、生活方式等等不能不随之西行;另外楼兰、鄯善还经常派子弟到京师学习。所谓“危须、尉犁、楼兰六国子弟在京师者”云云,说明楼兰子弟在京师游学,早在武帝时就已开始。七是屯田积谷,开发经济。而伊循屯田就是典型的范例。在今天米兰之东有一块35平方千米的土地上发现由一条总干渠、七条支渠和许多斗渠、毛渠组成的古代灌溉系统,很可能就是当时伊循屯田区所在。屯田活动不仅解决了驻屯军队的粮食供应,使得军队的长期驻扎成为可能,而且大量的屯边士卒、家属、流犯长期在此劳作、定居和生息,促进了汉与当地民族的交流融合,为汉王朝最终有效管理西域作出了贡献。

除了传世文献外,出土汉简有力地印证了上述过程和形态。

(作者单位:甘肃简牍保护研究中心 甘肃省文物考古研究所)

编排:王润泽

审校:宋 俐

审核:王文洲

从悬泉汉简看楼兰(鄯善)同汉朝的关系

张德芳

内容提要

西汉时期,楼兰(鄯善)与汉朝的关系主要是以汉与匈奴势力的消长和汉朝对西域的政策为转移,两者的关系曾出现过四种不同的形态。简牍和文献证明,早在西域都护府建立之前,鄯善就已经在政治上接受了汉朝的管理,汉朝在此屯田戍守。

一个多世纪来,中外学术界关于楼兰史的研究,可谓成果丰硕,成就辉煌。除了传世文献外,更多的则得力于大量的考古发现——简牍、帛书和纸文书的出土以及相当数量的非汉语文献的发现。上世纪30年代的居延汉简中有少量有关楼兰、鄯善的汉简,黄文弼先生在土垠遗址掘获的71枚汉简、70年代的敦煌马圈湾汉简、90年代的悬泉汉简以及甘肃、新疆出土的一些零星汉简中,都有关于楼兰、鄯善的记载,这对研究楼兰、鄯善在两汉时期的历史极为重要。本文就悬泉汉简中有关这方面的内容,作一些介绍和考述,以供学术界进一步研究。

简一(见文后图)

楼兰王以下二百六十人当东传车马皆当柱敦 (Ⅱ90DXT0115②:47)

木简,长18、宽0.8厘米。柽柳。下残,存19字。简文中“楼兰王以下”,当包括了楼兰王。“当东”即东行,可能是进入汉地朝拜天子。“柱”即住、驻的通假字,《释名·释宫室》:“柱,住也。”王先谦曰:“住、驻、柱皆取止而不动之意。”“敦”或为敦煌某地,后文残缺了。全文文意,似为楼兰王及其所属260人要东来汉地,为做好接待工作敦煌太守或效谷县廷事先给悬泉置下达的接待通知。

观《汉书·西域传》,在元凤四年(前77年)楼兰改为鄯善前,楼兰王曾有过两次来汉的记载。一次是太初四年(前101年),“贰师军击大宛,匈奴欲遮之,贰师兵盛不敢当,即遣骑因楼兰候汉使后过者,欲绝勿通。时汉军正任文将兵屯玉门关,为贰师后距,捕得生口,知状以闻。上诏文便道引兵捕楼兰王。将诣阙,簿责王,对曰:‘小国在大国间,不两属无以自安。愿徙国入居汉地。’上直其言,遣归国。”看来这次是成行了。一次是征和元年(前92年),“楼兰王死,国人来请质子在汉者,欲立之。质子常坐汉法,下蚕室宫刑,故不遣。……楼兰更立王,汉复责其质子,亦遣一子质匈奴。后王又死,匈奴先闻之,遣质子归,得立为王。汉遣使诏新王,令入朝,天子将加厚赏。楼兰王后妻,故继母也,谓王曰:‘先王遣两子质汉皆不还,奈何欲往朝乎?’王用其计,谢使曰:‘新立,国未定,愿待后年入见天子’。”这次未能成行。

该简的内容可能与上述史实有关。因为全部悬泉汉简的年代集中在宣帝以后,而武帝元鼎、太始、征和三个年号的简只有7枚,都是后来追述,不是当时之物。昭帝始元、元凤、元平三个年号的简有26枚,属悬泉汉简中较早的记录。而该简所出探方中,最早的简是昭帝元平元年(前74年)的。当然这只是一个可供参考的坐标,不排除一些无纪年的简实际年代远早于此。因为纪年简只是其中的少数,只占全部简文的12%,大量的汉简无法判断其准确年代。元凤四年(前77年),傅介子斩楼兰王尝归,悬首北阙下,立尉屠耆为王,改国号为鄯善。此简所记应该是元凤四年以前之事。反映了楼兰改国号前与汉代的关系。

居延汉简303.8简,出土于大湾遗址即汉代肩水都尉府遗址,《居延汉简甲乙编》释为“诏夷虏候章发卒曰持楼兰王头诣敦煌留卒十人女译二人留守证”。《居延汉简释文合校》改释为“诏伊循候章□卒曰持楼兰王头诣敦煌留卒十人女译二人留守□”。

此事当指傅介子轻骑刺杀楼兰王,时在元凤四年,《汉书》有明确记载。但傅介子刺杀楼兰王“轻将勇敢士”,“不烦师众”。而且“驰传诣阙,悬首北阙下”,即是当时立竿见影之事。“伊循侯”何从而来,颇为费解,所以《甲乙编》的释文似更为妥当。

简二

出粟一斗六升 以食鄯善王こ赐妻使者□□□□二人こ再食こ四升西

(Ⅰ90DXT0116②:41)

木简,长21、宽1.0厘米。柽柳。虽下部略残,但文字完整。全简包括重文号共29字。有几个字漫漶不清,但仍可理解大意:出粟一斗六升。以食鄯善王、王赐妻使者□□、□□二人,人再食,食四升,西。鄯善王和王妻所派使者二人,路过悬泉置用饭两次,每饭每人四升,用粟一斗六升。由东向西,从汉地回国。这是一份典型的接待记录,内容包括被接待者的身份、姓名、人数、用饭次数、接待标准、开支情况以及客人去向。该简出土的探方,从宣帝五凤到王莽居摄,各年号的纪年简都有,大致可定在宣帝晚期以后。

元凤四年(前77年),傅介子斩楼兰王,更其国名为鄯善,立曾在汉为质子的尉屠耆为王。汉朝“为刻印章,赐以宫女为夫人,备车骑辎重,丞相将军率百官送至横门外,祖而遣之”。尉屠耆不仅受到汉文化熏陶,而且带着汉朝的宫女回国,鄯善和汉朝的关系发展到一个新的阶段。来汉朝贡,不仅有国王的使者,而且有王妻的使者。这个王妻,很可能就是汉朝的宫女。这枚汉简虽文字简单,却透露了汉朝与鄯善以宫女和亲后的历史信息。

简三(见文后图)

以食守属孟敞送自来鄯善王副使者卢□等再食西 (Ⅰ90DXT0116②:15)

木简,长16.2、宽0.9厘米。柽柳。上部残断,存字21个,其中一字模糊,原释“卢匿”,恐不确,今存疑。其余20字,清晰可辨,隶书写成,书体优雅而庄重。依文例,前半残断1/5,内容应是:出粟若干。大意是:守属孟敞送鄯善王副使卢某等返回鄯善,路过悬泉置,悬泉置出粟若干,供膳两次,西行而去。鄯善王副使属于“自来”而非朝廷正式邀请。同前简一样,是一份招待过往使节以及开支情况的登记文件。时代当在宣帝以后。因为该探方所出,从宣帝五凤年间到王莽居摄时期各个年代的纪年简都有。

简四

木牍,长21.4、宽1.4厘米,上部残,胡杨。抬头记“出粟”若干,后三栏记接待的各国使者及其人数。标点断句,全文应是:

……斗六升。二月甲午,以食质子一人,鄯善使者二人,且末使者二人,莎车使者二人,扜阗使者二人,皮山使者一人,踈勒使者二人,渠勒使者一人,精绝使者一人,使一人,拘弥使者一人。

乙未,食渠勒副使二人,扜阗副使二人,贵人三人,拘弥副使一人,贵人一人,车副使一人,贵人一人,皮山副使一人,贵人一人,精绝副使一人。

乙未,以食踈勒副使者一人,贵三人。凡卅四人。

木牍文字细密,多有讹夺。每一段之间用一粗横线隔开。第一段“质子”之前未交待是哪一国质子。于阗的“于”写作“扜”。疏勒的“疏”写作“踈”。“精绝使者一人”后,又有“使一人”,漏写了国名和“者”字。第二段,“车副使”之前可能脱一“莎”字。

该探方第三层所出纪年简主要是地节、元康、神爵、五凤、甘露等宣帝年号的简。另有元帝初元和成帝河平年间的简。推测上述木牍的年代大致在宣帝时期。简文内容仍然是悬泉置接待西域使者的记录。所不同的是,国家之多,达到10个,使节人数之众有34人,身份也各不相同,有质子、有使者、有副使、有贵人。甲午、乙未两天之内接待了10个国家的各类使节,不仅说明这些国家同汉朝的关系密切,而且也说明,这些国家相互之间的关系也比较融洽。还有一个值得注意的现象,就是这10个国家都是南道诸国,简文内容反映的史实当在安远侯郑吉都护西域前后,北道诸国尚未进入或者刚刚进入都护的管辖,对汉朝的朝贡使节还没有南道诸国那样频繁。

简五

永光元年二月癸亥敦煌大守こ属汉刚送客移过所县置自来焉耆危须鄯善王副使

匹牛こ车七两即日发敦煌檄到豫自办给法所当得都尉以下逢迎客县界相

(Ⅴ92DXT1310③:162)

木简,长13、宽1.0厘米。柽柳。简体发黑,借助红外线方能看清。因下部残断,两行文字不连属,仅存两段残文。第一行37字,第二行30字,共存67字。加标点句读,应是:

永光元年二月癸亥,敦煌大守守属汉刚送客,移过所县置,自来焉耆、危须、鄯善王副使……匹、牛、牛车七两,即日发敦煌,檄到,豫自办给,法所当得。都尉以下逢迎客县界。相 ……

这是一份敦煌太守派员迎送西域使者的过所抄件。永光元年二月癸亥,即二月十六日,公元前43年4月3日。三国使者及马若干匹,牛车七辆,从敦煌出发,沿途所需自行采买,都尉以下要在县界迎接。从行文看,三国使者由西向东,刚刚入境,前往京师途中。

根据《汉书·西域传》,焉耆国,王治员渠城,去长安7300里,约今3035千米。户4000,口32100,胜兵6000人。西南至都护治所400里,约今166千米。南至尉犁100里,约今41.5千米。北与乌孙接。近海水多鱼,当指博斯腾湖。危须国,王治危须城,去长安7290里,约今3031千米。户700,口4900,胜兵2000人。西至都护治所500里,约今208千米。至焉耆100里,约今41.5千米。

焉耆、危须、尉犁三国邻近,曾是匈奴西边日逐王僮仆都尉所驻之地。“赋税诸国,取富给焉”,是匈奴统治西域的中心地区。神爵二年(前60年)日逐王降汉,汉设西域都护管理西域。此时已有17年时间。在这段时间里,鄯善、焉耆、危须三国,地域相近,关系敦睦,同时与汉朝保持了经常的使节往来和朝贡关系。一方面接受西域都护的节制,一方面又作为特殊地区常来京师朝天子,保持着政治上的羁縻关系和丝绸之路的畅通。

简六(见文后图)

鸿嘉三年正月壬辰遣守属田忠送 敦煌长史充国行大守事丞晏谓敦煌

自来鄯善王副使姑丽山王副使鸟不腞奉献诣 为驾当舍传舍郡邸如律令

行在所为驾一乘传六月辛酉西 (Ⅱ90DXT0214②:78)

木牍,长23.6、宽2.4、厚0.5厘米。松木。右下略残。上下两栏,三行书写,72字,文意完整,草书清晰。如标点断句,全文当作:

鸿嘉三年正月壬辰,遣守属田忠送自来鄯善王副使姑丽、山王副使鸟不腞奉献,诣行在所,为驾一乘传。敦煌长史充国行大守事、丞晏谓:敦煌为驾,当舍传舍、郡邸,如律令。六月辛酉,西。

这是一封为西域使者提供食宿乘车的传信,类同于后世的官方介绍信。但不是原件,只是抄录了主要内容。鸿嘉三年正月甲戌朔,壬辰为十九日,公元前18年2月20日。此时,鄯善王副使姑丽、山王副使鸟不腞到京师朝贡回国,朝廷派守属田忠护送,驾一乘传,即四匹马拉的车。敦煌太守不在署,而以长史充国和丞晏的名义签发文件,要求境内传舍和郡邸,按规定安排食宿。六月辛酉即二十日,公元前18年7月19日西去,前后五个月时间。

根据《汉书·西域传》记载:山国,王去长安7170里,约等于今天2980千米。有户450,口5000,胜兵1000。西至尉犁240里,约100千米;西北至焉耆160里,约66.5千米;西至危须260里,约等于108千米。其地当在今托克逊南部山区。

鄯善和山国,处西域东端,离敦煌最近,使者结伴同行,朝贡频繁,简文中反映的就是此类情况。

简七

敦煌大守遣守属冯充国上伊循城都尉□印绶御史 五凤元年五月戊午朔戊寅受敦煌大守常乐丞□谓部□

以令为驾二封轺传 七月庚午食时□□ □□□驾当舍传舍如律令

(Ⅰ91DXT0309③:193)

木简,长23.5、宽1.3厘米。柽柳。简文分两栏书写,每栏两行。标点句读应是:

敦煌大守遣守属冯充国,上伊循城都尉□印绶。御史以令为驾二封轺传。七月庚午食时□□。五凤元年五月戊午朔戊寅,受敦煌大守常乐、丞□谓部□□□□驾,当舍传舍,如律令。

这是一份御史大夫开具的传信。文中要求为持传人提供驾两马的轺车,提供传舍住宿。都是一些格式化的文件。五凤元年五月戊午朔戊寅,乃是年五月二十一日,公元前57年6月30日。此时的伊循城都尉可能发生了变故,或者不称职被褫夺了印绶,或者因公殉职等等,所以敦煌太守派守属冯充国要把伊循都尉的印绶上交给朝廷。路过悬泉置的时间是七月庚午,十四日,公元前57年8月21日。离敦煌太守下达传信的时间50天左右。简中“伊循城都尉”后有一未释字,为人名,不可得知。“七月庚午食时”之后的两个未释字,一般为“过东”或者“过西”,记录客人的去向;“丞”后的未释字为人名,常乐任敦煌太守时,丞是“贤”,悬泉汉简中有两处“敦煌太守常乐、丞贤”一起合署的文件,因此该简“丞”后的未释字应是“贤”。“以令为驾,当舍传舍,如律令”是一般传信套语,所以,“驾”前三个未释字应补为“以令为”。伊循城都尉的印绶要由敦煌太守派人负责上交,证明伊循城都尉是由敦煌太守节制的。

简八

甘露三年四月甲寅朔庚辰金城大守贤丞文谓过所县道官遣浩亹亭长桼贺以诏书送

施刑伊循当舍传舍从者如律令 (Ⅱ90DXT0114④:338)

木简,长22.8、宽1.6厘米。柽柳,完整。全文两行48字,标点句读为:

甘露三年四月甲寅朔庚辰,金城大守贤、丞文谓过所县道官,遣浩亹亭长桼贺,以诏书送施刑伊循,当舍传舍,从者如律令。

这是金城太守贤和丞文合署开具的一份过所文件,事由是派浩亹亭长桼贺送刑徒到伊循。甘露三年四月甲寅朔庚辰乃是年四月二十七日,公元前51年6月1日。此时离元凤四年(前77年)已有26年时间。开始“汉司马一人、吏士四十人,田伊循以填抚之”。而到后来,规模扩大了,不仅设置了都尉,而且除吏士外,还派了弛刑徒。简文中“施刑”当为“弛刑”,“弛,式尔反”,同音字。《汉书·宣帝纪》李奇注曰:“弛,废也。谓若今徒解钳釱赭衣,置任输作也。”师古曰:“李说是也。若今徒囚但不枷锁而责保散役之耳。”既然金城郡按诏书要把弛刑徒送往伊循,那么河西四郡以及其他内地郡县送弛刑到伊循的情况,应该不是个例。

简九

敦煌伊循都尉臣大仓上书一封

甘露四年六月庚子上 (Ⅱ90DXT0216③:111)

木简,长6、宽1厘米。胡杨。下部残断近3/4,存字22个。虽为残简,但文字可完整理解。这是一份公文传送记录,是伊循都尉给朝廷的上书路过悬泉置时所作的登记。有纪年,甘露四年六月庚子为是年六月二十四日,公元前50年8月15日。通过纪年简可以判定,大仓任伊循都尉的时间在宣帝时期。

简十(见文后图)

敦煌伊循都尉大仓谓过所县

传舍从者如律令 (Ⅰ90DXT0111②:73)

木牍,长7.8、宽2厘米。松木。上下均残,仅存残文两段。第一段留12字,第二段7字。从残文判断,这是一份过所抄件。过所者,所经过的地方,偏正词组,是通行证上的常用术语。但完整的句子一般应是“某官谓过所县道津关”之类,是指某人路途所经县道关津。但久而久之,“过所”由叙述语言变成了名词,成了通关文牒和一般通行证的代称,出入关津,都得有过所,否则不予放行。简中这一过所,是由伊循都尉大仓发的。大仓其人,悬泉简中数见,说明他担任伊循都尉的时间可能较长。“伊循都尉”之前有“敦煌”二字,可能伊循都尉如同敦煌玉门都尉、敦煌阳关都尉一样,是敦煌太守下属的一个部都尉。

简十一

伊循城都尉大仓谓过所县

舍传舍从者如律令 (Ⅴ92DXT1312③:6)

木简,长6.7、宽1.2厘米。松木。上下残断,存残文两行。其内容与上简相同,是一份过所抄件。所不同的是,上简发掘时出自一区,而此简出自五区。简九有大仓任职在甘露年间的记载,此简亦当在此时期。

简十二(见文后图)

伊循城都尉大仓上书 (Ⅱ90DXT0114④:349)

木简,长5.8、宽0.9厘米。松木。下部残断。同前简一样,是伊循都尉大仓给朝廷上书经过悬泉置的记录。

简十三

七月乙丑敦煌大守千秋长史奉憙守部候脩仁行丞事下当用者小府伊循城都尉守部司こ马こ官候移县置广

校候郡库承书从事下当用者如诏书╱掾平卒史敞府佐寿宗 (Ⅴ92DXT1312③:44)

木牍,长23.4、宽1.3厘米。胡杨。两面呈脊形,完整,文字两行存69字,包括2个重文号。句读标点应是:

七月乙丑,敦煌大守千秋、长史奉憙、守部候脩仁行丞事,下当用者:小府、伊循城都尉、守部司马、司马官候,移县置、广校候、郡库。承书从事下当用者。如诏书。掾平、卒史敞、府佐寿宗。

出土该简的探方,所出纪年简主要是宣帝时本始到甘露年间的,还有元帝初元时期的。“敦煌大守千秋、长史奉憙、守部候脩仁”一起签发的文件有“初元二年四月”的。“敦煌太守千秋、长史奉憙”两人合署的文件有五凤、甘露、黄龙、初元的。所以该简所记内容当在宣、元时期,更可能在元帝初元(前48~前44年)年间。

太守下文,要有太守、长史、丞三个人或者至少有两个人一起合署,这是当时的定制。如果其中一位不在,就由就近的下属兼行或摄行。此外,具体办事人员也要在文件落款处具名,以示负责,如同现在文件后面的起草、校对人之类。该简最后的掾、卒史、府佐就是三位办事人员。

根据劳干先生《居延汉简考证》,小府即少府。“小府者供太守用度之府藏,《汉书·文翁传》:‘省小府用度,买刀布蜀物,赍计吏以遗博士。’师古注:‘小府掌财物之府以供太守者也。’盖小府虽供太守私用,而官则郡官,故太守犹以诏书下之。”

这次下文的范围较大,除了伊循城都尉以外,敦煌太守以下的军政、仓储、邮驿系统都包括在内。从时间上看,这一时期可能是伊循屯田最繁荣的时期。下达给伊循城都尉的官方文件是敦煌太守而不是西域都护,或可说明西域都护主要的职责是管理西域诸国,而汉朝派出的屯田机构除都护府自己在轮台一带举办的屯田外,其他如伊循屯田和车师屯田,其军事、行政可能并不直接隶属于西域都护。

简十四

史安世丞博德下郡县官伊循城承书从事下当用者□□

令亡人命者尽知之期尽上赦者数大守府罪别之□□□ (Ⅰ90DXT0110④:4)

木简,长17、宽1.4厘米。柽柳。简面呈脊形,上部残断,下部模糊,存残文两段。加句读应是:

史安世、丞博德下郡县官、伊循城,承书从事下当用者,……

令亡人命者尽知之,期尽,上赦者数,大守府罪别之。……

第一段能释者21字,第二段可释者20字。但从简牍通行文书可以看出,这是一份逐级抄录下达到伊循城的大赦诏书。悬泉汉简中,名叫“安世”的人很多,无法从这一线索找到发文机关。但一般来讲,给“郡县官、伊循城”下文应是敦煌太守府,而且第二段中有“太守府罪别之”一语。“史”应是敦煌“长史”之类,“史”前脱“长”字。是由长史和丞联名下发的文件。“承书从事下当用者如律令”或“如诏书”,是下行文的套语。“令亡人命者尽知之”,意即让那些有人命案而逃亡在外的人都知道。“期尽”是说大赦是有期限的。不同的赦罪和人数,应上报太守府备案。

此简的下文对象是“伊循城都尉”,是下给汉朝官员而不是下给鄯善的国王和百姓的。同样说明当时在伊循屯田的士卒中,有被流放的罪徒。也说明汉朝的政令和法律,此时已经延伸到了鄯善境内。

简十五正面

□□□ 奉去迎子母五人廪五月十五日食三石八斗再八石四斗至尉梨石一斗□□

行到官旁 奉书子母五人廪四月餔食三石五斗再为四石五斗至尉梨廪六斗

简十五背面

□□□ 建昭元年十二月廿二日发□□□□ 二月廿九日至敦煌积五十九日

□二十 □阳关积三月

□□□ 三月五日发敦煌十九日至文侯积十五日留四日廿三□□□□□□·闰月八日至伊循积□□ (Ⅱ90DXT0115②:66)

木牍,长23、宽1.8、厚0.4厘米。松木。两面书写,文字细密,有些磨灭不清,难以认读。正面大意是:一位叫“奉”的人从伊循出发迎取家属,一路由官府廪食的记录。可作如下句读:

□□□奉去迎子母五人,廪五月十五日食三石八斗,再八石四斗,至尉梨石一斗□□行到官。奉书:子母五人,廪四月餔食三石五斗,再为四石五斗,至尉梨廪六斗。

奉能够带家属到伊循驻屯,并且由官府一路发放粮食,可见其身份不是一般的戍卒。还可看出,当时的伊循屯田,不仅有吏士、戍卒、刑徒,还有相当数量的随从和家属,持续时间较长,规模也比较可观,不是权宜之计。

背面主要是一路行程的记录。有残缺,途中一些停留的地方不连接,但总体上能看出从出发到到达的时间和路线。句读如下:

□□□,建昭元年十二月廿二日发□□□□。二月廿九日至敦煌,积五十九日。□二十□阳关,积三月。□□□,三月五日发敦煌,十九日至文侯,积十五日。留四日,廿三□□□□□□。·闰月八日至伊循,积□□。

建昭元年十二月廿二日出发,至次年闰月八日到伊循。建昭元年十二月小,二年是正月大、二月小、三月大、四月小、五月大、六月小、七月大、八月小、闰八月大。一路旅程花了252天,8个月又12天。如此漫长的旅途,说明奉的家属是从内地而来,如果是河西五郡之人,用不了八个多月的时间。内地官员及其家属远屯伊循,可见伊循的开发,一开始就渗透着中原人民的劳动和汗水。

简十六(见文后图)

独属伊循毋邑子贫不赍 (Ⅱ90DXT0213S:29)

财物伊循别居去府远恐得甚苦处为部吏及 (Ⅱ90DXT0216②:611)

这是两枚断简,发掘时分别出自不同的探方。一枚原编号为Ⅱ90DXT0213S:29,一枚原编号为Ⅱ90DXT0216②:611。最近察看原物,才根据木质、纹理、书体、内容和断茬,缀合成完整一简。长23.5、宽1.2厘米,松木。全文28字。句读应是:

独属伊循,毋邑子,贫不赍财物。伊循别居,去府远,恐得甚苦处,为部吏及

书体浑厚规整,较典型的八分隶。简文中“毋邑子”或可释为“毋臣子”或“母臣子”,不敢断。“去府远”的“府”,当指敦煌太守府。前半段残简散落在别处,后半段所出探方,共出的纪年简主要是宣、元时期的,故此简的大致时间亦当在宣、元年间。简文不全,前后当有其他内容写在另简上,此简只是一册中的其中一简。叙述的内容与伊循有关。“贫不赍财物”,说明当时在伊循的驻军和屯田人员,物质生活比较匮乏。后面有“为部吏”的字样,说明这是一份官方文书而不是私人信件,也许是一份上给朝廷的上书。

简十七

……伊循都尉 写传三 (Ⅱ90DXT0214③:251)

这是一枚1厘米见方的多面觚,胡杨,长7.5厘米,下部残断。形制比较特别,但可释之字不多。一面能释者只“伊循都尉”四字,另一面有“写传三”三字。出土该觚的探方,从宣帝元康(前65年)到汉末新莽时期的纪年简都有,无法再缩小其相对年代。

简十八

四月庚辰以食伊循候傀君从者二人 (Ⅱ90DXT0215③:267)

木简,长8.6、宽0.7厘米。柽柳。上下均有残断,仅留中间一段文字,存15字。这是悬泉置接待伊循官员及其随从人员的登记。按常见的记录格式,前面应有“出粟若干”的字样,而后面还应有“人几食,食几升”以及“东”或“西”的记载,可惜上下都残断了。简文中的“傀君”是伊循都尉下属的候官,说明伊循都尉下属的军事建制是完整的。都尉是比二千石的官员,官秩仅次于二千石的太守,同“西域都护骑都尉”同级。

简十九

入上书一封车师己校伊循司臣彊 九月辛亥日下餔时临泉译汉受平望马登

(Ⅴ92DXT1310③:67)

木简,长23.3、宽0.8厘米。柽柳。完整。简文31字。是一份给朝廷上书经过悬泉置下属有关驿站的交接记录。九月某日下餔时,即餔时到日入以前的一段时间里,临泉驿一位名叫“汉”的驿卒,从平望驿马登的手中接到一份西域官员给朝廷的上书。译、驿为同音相借。上书是重要公文,有传递的时间限制,交接手续极严,便于一旦延误滞留后逐一追查,所以该简把交接时间和交接双方人名写得很清楚。“伊循司”后当漏一“马”字,全称应为“伊循司马”。至于上书人,既是车师己校,又是伊循司马,颇为费解,或者抄录时有讹脱,遗漏了有关内容;或者车师己校和伊循司马有某种职务上的交叉,不敢遽断。同探方出土的纪年简多为宣、元时期的,故此简的年代亦当在此时。

简二十

出米六 正月乙丑以食伊循卒史邓卿程卿□ (Ⅴ92DXT1411②:52)

木简,长23.5、宽1.1厘米。柽柳。可释者17字。这是一份程序化的过客登记。“出米六”后当漏一“升”字,一般过客每饭三升,看来邓卿程卿在悬泉置只吃了一顿饭,停留的时间不长,后文不清,不知他们去向如何,是往东走了还是往西去了。出土此简的探方所出纪年简最早是甘露(前53年)以后的,此简的年代亦当在宣、元之际。

西汉时期,楼兰、鄯善与汉朝的关系主要以汉与匈奴势力的消长和汉朝对西域的政策为转移。两者的关系曾出现过多种不同的形态:一是完全役属匈奴,受匈奴驱驰。当汉朝势力尚未进入西域时,匈奴在焉耆、危须、尉犁间设置僮仆都尉,“赋税诸国,取富给焉”。此时的楼兰受匈奴控制,为作耳目,遮杀汉使。二是依违于汉与匈奴两者之间。当汉朝用兵西域,远征大宛,大军声势辐射到沿途各国时,楼兰等国就不得不改变一边倒的态度,观察动向,依违其间。所谓“小国在大国间,不两属无以自安”。三是在汉朝帮助下建立亲汉政权,与汉朝形成合作关系。楼兰改为鄯善,就是亲汉政权的标志。傅介子斩杀楼兰王,护送其降汉的王弟尉屠耆为王,开启了鄯善与汉朝关系的新篇章,此后的两者关系通过通商、贡使和各种经济文化交流进入了友好交往的阶段。四是在政治上接受汉朝的领属,成为汉王朝管理下的地方政权。“宣帝时,(郑)吉以侍郎田渠黎积谷,因发诸国兵攻破车师,迁卫司马,使护鄯善以西南道。”此事《资治通鉴》系之于元康二年(前64年)。说明早在西域都护建立之前,鄯善就已在政治上接受了汉朝的管理。五是同汉朝和亲,从血缘上巩固两者的依附关系。尉屠耆回国时,“赐以宫女为夫人”,就属此类。六是接受汉文化的熏陶,在精神、文化和心理深层加强沟通、趋向一致。汉朝是当时的礼仪之帮、文化大国,对周边少数民族多有影响。尉屠耆留滞京师,不能不受到汉文化影响;宫女远嫁鄯善,如同龟兹王降宾夫人一样,汉朝的礼仪制度、物质文化、生活方式等等不能不随之西行;另外楼兰、鄯善还经常派子弟到京师学习。所谓“危须、尉犁、楼兰六国子弟在京师者”云云,说明楼兰子弟在京师游学,早在武帝时就已开始。七是屯田积谷,开发经济。而伊循屯田就是典型的范例。在今天米兰之东有一块35平方千米的土地上发现由一条总干渠、七条支渠和许多斗渠、毛渠组成的古代灌溉系统,很可能就是当时伊循屯田区所在。屯田活动不仅解决了驻屯军队的粮食供应,使得军队的长期驻扎成为可能,而且大量的屯边士卒、家属、流犯长期在此劳作、定居和生息,促进了汉与当地民族的交流融合,为汉王朝最终有效管理西域作出了贡献。

除了传世文献外,出土汉简有力地印证了上述过程和形态。

(作者单位:甘肃简牍保护研究中心 甘肃省文物考古研究所)

编排:王润泽

审校:宋 俐

审核:王文洲