域外案例

韩国考古遗址公园的发展历程

摘要: 近年来,我国文化遗产保护事业蓬勃发展,考古遗址公园的设立和建设作为其重要组成部分获得社会各界的广泛关注。自2009年国家文物局颁布《国家考古遗址公园管理办法(试行)》和《国家考古遗址公园评定细则(试行)》以来,考古遗址公园数量快速增加。为进一步规范考古遗址公园发展,国家文物局相继发布《国家考古遗址公园规划编制要求(试行)》《国家考古 ...

近年来,我国文化遗产保护事业蓬勃发展,考古遗址公园的设立和建设作为其重要组成部分获得社会各界的广泛关注。自2009年国家文物局颁布《国家考古遗址公园管理办法(试行)》和《国家考古遗址公园评定细则(试行)》以来,考古遗址公园数量快速增加。为进一步规范考古遗址公园发展,国家文物局相继发布《国家考古遗址公园规划编制要求(试行)》《国家考古遗址公园评估导则》《国家考古遗址公园创建及运行管理指南(试行)》《国家考古遗址公园发展报告》等,并在2022年组织修订《国家考古遗址公园管理办法》后正式公布。目前,我国共有国家考古遗址公园55家,立项80家,省级考古遗址公园超过百家。

韩国在城市化进程中较早地关注到考古遗址公园的规划和建设。起初,韩国将古代遗址保护作为摆脱殖民影响、树立民族精神的文化战略。随着城市公园体系的改革,考古遗址公园逐渐转型为集历史文化保护、教育科研与休闲游憩于一体的综合性文化空间,公众参与维度亦得到系统性拓展。

首尔落星垈安国祠

准备期

20世纪80年代之前可以视为韩国考古遗址公园的准备期,这一时期文化遗产事业的发展催生了遗址公园的萌芽,但制度缺失和社会经济快速发展下的诸多问题妨碍了遗址保护。

史迹明确法律地位

在韩国文化财分类体系中,史迹代表着需要国家着重保护、历史文化价值最高的不可移动文物,相当于我国的全国文物保护单位,具体包括寺庙遗址、古墓葬 、贝冢、城址、宫殿遗址、陶窑旧址、遗物包含层等史迹以及历史和学术意义重大的具有特殊纪念意义的事物。

朝鲜半岛地区对文化遗产的分类及保存出现于20世纪初,1916年7月4日朝鲜总督府(日本殖民统治朝鲜时期的最高行政机关)颁发的《古迹及遗物保存规则》对文化遗产进行了简单分类,分为古迹和遗物两类。1933年朝鲜总督府颁布《朝鲜宝物·古迹·名胜·天然纪念物保护令》,将文化遗产分为宝物、名胜古迹、天然纪念物三个类别。韩国建国后文化遗产事业工作重点是摆脱殖民影响,建立自己的文化遗产保护体系。1962年1月10日,韩国文化财厅颁布《文化财保护法》,此法明确了文化遗产的分类(第2条)和定级标准(第23—27条和第53条),标志着韩国文化财体系的正式确立,史迹作为文化财体系中的专有名词获得了法律地位。

韩国《文化财保护法》颁布后,史迹的认定和保护工作陆续开展,但尚未形成以遗址为中心的公园。韩国政府将史迹的国民精神教育功能放在首位,通过史迹宣扬“克服国乱”和“护国伟人”精神,以激发民众的爱国热情。这个时期,首尔落星垈、锦山七百义冢、江华广城堡等与爱国精神相关的祠堂、义冢、山城、战争遗址等史迹得到了保护,更加注重本体保护,缺乏对周边环境的改造,尚未形成遗址保护的整体化意识。

锦山七百义冢

保护力度不足

这一时期,因没有法律强制要求在土地开发时进行文化财调查和发掘,遗址未能获得充分保护,考古遗址公园的建设也就无从谈起。整体来看,1946—1995的50年间共发布了1502次调查许可,但实际只进行了1009次文化财调查,约三分之一的文化财调查活动虽获得批准但实际未能进行。其中1946—1980年共发布了467次调查许可,实际进行的调查仅98次。由此可见,1980年之前文化遗产事业并未受到韩国政府和社会的重视。

再者,遗址保护与大规模的土地开发有冲突。20世纪60年代之后,韩国进入高速发展阶段,城市人口急剧增加,土地开发需求扩大。韩国政府在1971年提出《第一期国家开发综合计划》,虽然计划中提出要对遗址及其周边的历史环境进行保护,并对庆州、扶余等古都进行重点保护和开发,但因缺乏明确的法律法规和具体政策,使土地开发过程中发现的大部分遗址未能获得系统性保护。

江华广城堡按海楼

江华广城堡

公园体系框架初步形成

1967年3月韩国政府开始施行的《公园法》(1980年废止)按照行政级别将公园分为国立公园、道立公园和城市公园等三种类型,考古遗址公园等类型公园未被提及。原因有两点:一是文化遗产事业尚未引起社会广泛重视,即使进行遗址保护也基本局限在遗址单体,难以向遗址周边空间拓展;二是此时期政府把工作重心放在公园权属划分和管理制度的完善上面,未按照公园的具体职能和服务范围进行更加详细分类。

发展期

20世纪80年代开始,随着新的公园体系推出和遗址保护相关政策的发布,考古遗址公园得以发展。

史迹公园概念的提出

1980年1月,原有的《公园法》被拆分为《自然公园法》和《城市公园法》,依据这两部公园法,韩国形成新的公园体系。此时考古遗址公园概念虽未被列入公园体系中,但已有学者开始关注遗址公园的发展。在史迹公园概念提出之前,首尔大学尹定燮教授在城市规划视角下提议将公园分为大公园、小公园、特殊公园三类,以遗址地为中心的文化财公园隶属于特殊公园一类。

1984年,韩国文化财管理局行政事务官韩凡悳提出史迹公园的概念。他认为史迹公园应当在对史迹进行原形保存的大前提下,确保遗址地周边的绿地面积,在城市中为大众营造一个自然休养空间。按照这一定义,史迹公园的性质与城市公园体系中的近邻公园和城市自然公园更接近。众多学者开始关注到史迹公园的发展,大量关于史迹公园的建设和改善方案被提出。

梦村土城

政策保障遗址调查进行

1982年,韩国政府提出《第二期国家开发综合计划》,明确要求在进行大规模土地开发时需进行文化财调查和发掘。更进一步的是1995年5月《关于填写环境影响评价书的规定》开始施行,要求将文化财分布状况纳入区域环境评价 指标。这些举措促使地方政府在规划建设中主动关注遗址的保存、发掘和展示。

政策体系的完善为遗址调查提供了制度保障。1980年后韩国文化财调查规模显著扩大,然而受限于资源分配与开发优先原则,未完成系统化调查及科学保护的遗址数量仍远超预期。数据显示,1965—1991年间已开发区域共涉及2712处遗址,其中仅32.4%(878处)获得调查许可,实际完成考古发掘的不足18.3%(498处)。前期调查工作的结构性缺失严重制约了遗址保护与公园化转型的协同发展,但韩国政府通过动态调整文化遗产政策,逐步构建起兼顾保护与利用的可持续发展模式。

考古遗址公园理念逐步形成

1983年,韩国文化财委员会委员长金元龙、韩国日报委员芮庸海、首尔大学环境大学院教授俞炳林三人在“针对国土开发事业和文化财保存的座谈会”上就文化财保存和自然环境改善两大问题进行了讨论,其间提出的原形保护和由点到面的保护理念奠定了考古遗址公园的建设基调。一方面,因遗址保护工程占据大面积土地、消耗大量时间和人力成本,故在城市化快速发展时期,政府并未重视文化遗产的原形保护原则。1980年后,韩国逐步进入发达国家行列,开始注重文化事业,致力于提升国民精神文化水平。在此背景下,原形保护原则被重新提出,保障了考古遗址公园建设。另一方面,由点到面的保护理念拓展了考古遗址公园的建设范围,不仅是遗址本体,其周边的历史景观也被保留下来。这保证了考古遗址公园内部空间的连续性,也有利于在后期发展中构建层次感更强、职能更丰富的文化空间。

梦村土城木质栅栏复原展示

这一时期有城址、居住址、墓葬、古建筑等不同主题的考古遗址公园建成,其中保护理念突出,且与城市规划融合较好的案例是梦村土城保护和展示工程,即韩国奥林匹克公园。梦村土城利用天然地形,在地势较高的外围丘陵修建土城,在中心海拔相对较低的盆地内部安置村庄,展现百济时期城市规划的智慧。为了在公园中完整展现遗址风貌,规划设计时做出了以下努力:第一,为保证遗址的真实性和完整性,公园内所有的建筑物被排列在遗址外围。第二,致力于现代建筑与历史风貌相融合,将五大主体场馆按照梦村土城的椭圆形走向排列,并降低建筑物高度,保证遗址周边视觉的延续性。另外,公园内通过修整遗址周边的历史水系、复原古代木质栅栏、种植本土植被等方式,来展示百济时代的历史环境。

转型期

21世纪初,韩国公园体系再次改革后,考古遗址公园获得转型契机。

考古遗址公园获得明确定位

2005年10月,韩国国土交通部颁布《关于城市公园和绿地的法律》(又名《公园绿地法》),将城市公园重新划分为生活圈公园和主题公园两个大类,主题公园中出现了一种新的类型—历史公园。历史公园是利用城市的历史性场所或设施、遗址和遗物以满足城市居民休息、教育需求的公园(《公园绿地法》第五条)。有韩国学者按遗址的保存情况将历史公园划分为3个类别:遗址型历史公园、复原型历史公园、非遗址类历史公园;也有韩国学者按主题性质划分为历史遗址公园、历史纪念公园、历史主题公园和历史性公园。依据上述分类,考古遗址公园与遗址类历史公园或历史遗址公园相对应。

在新公园体系的驱动下,考古遗址公园的认定工作有序进行,数量上也有了明显增加,2016年韩国共有67座考古遗址公园开放,发展极其迅速。

法律法规逐步完善

韩国国土交通部2003年1月颁布的《国土计划和利用相关法律》确保了遗址的保护空间,为考古遗址公园建设提供了法律保障。此法规定以文化财为中心设置自然环境保存区域(第6条)和遗址保护区域(第37条),同时在保护区域内进行开发限制(第63条)。值得一提的是,这个阶段国土交通部更加积极地将考古遗址公园纳入城市规划考量,使考古遗址公园的管理视角发生了转变。

韩国文化财厅于2011年2月施行《埋藏文化财保护和调查相关法律》,对遗址的调查、发掘和保护做出了详细要求,并首次在法律法规中对遗址调查发掘机构的资质提出要求,明示盗掘毁损等违法行为的惩罚措施。2021年10月发布的《史迹“首尔孝昌公园”“论山鲁城山城”历史文化环境保护区域内建设行为许可标准调整公告》正式提出了遗址保护区域内的建筑标准,也为其他考古遗址公园提供借鉴。

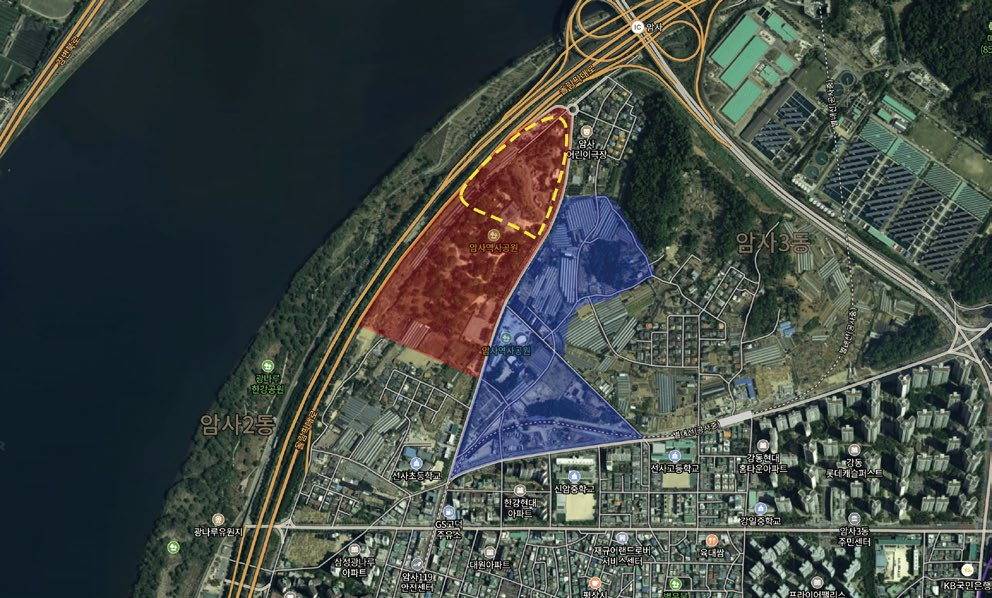

岩寺遗址公园范围示意

(根据《岩寺历史公园建设》改绘)

为了对考古遗址公园进行更加规范化管理,各地方政府也推出了行政条例。2010年全罗北道高敞郡发布《高敞郡支石墓公园和遗址运营管理条例》,对考古遗址公园内的文化遗产管理、游览观光组织、便民设施设置提出了较为详尽的要求。2016—2023年间共有11个历史公园管理运营条例颁布,国家统筹与地方自治使考古遗址公园相关法律体系逐步完善。

职能拓展

2005年12月,韩国国土交通部颁布《关于城市公园和绿地的法律施行规定》,第九条规定可以在历史公园中增设以历史资源保护、观光、引导为目的的造景、休养、运动和服务设施,有意识地引导考古遗址公园在原有职能的基础上扩展文化教育、运动游憩功能,打造为综合性的文化休闲空间以满足大众的多样化需求。

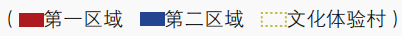

岩寺遗址公园步行道示意

绝大多数考古遗址公园都进行了职能拓展的探索。以岩寺遗址公园为例,第一区域于20世纪80年代末开放,当时的建设目标是遗址的保护复原和遗址地的改造再生;第二区域内无遗址分布,作为拓展空间于2005年开工建设。升级工程主要在第一区域进行,2010年9月增设文化体验村,为民众提供沉浸式体验历史文化环境的空间,实现文化教育职能的提升;2022年岩寺遗址公园与汉江公园间的步行道开通,公园通达性显著提高,更多市民进入岩寺遗址公园进行休闲活动。第二区域的定位为以历史、文化、生态为主题、教育功能突出的休闲游憩场所,有3个侧重点:一是复原史前建筑模型,对原有遗址区进行补充展示;二是展现生态职能,区域内目标绿化率为65%;三是增设文化体验场所,设置儿童娱乐空间、体育健身场地、美术雕塑场馆、生态廊道等区域,逐步将岩寺遗址公园建设成文化综合体。

韩国考古遗址公园通过城市公园体系改革、土地开发政策转变、公园建设理念发展等因素的推动,明确了历史资源保护、生态造景、文化教育、运动游憩等职能,对提升城市发展水平、满足国民精神文化需求具有重要作用。随着我国文化遗产事业的不断发展以及考古遗址公园的快速建设,在立足国情的基础上合理借鉴他国经验,考古遗址公园能够获得更好发展。

本文为国家社科基金高句丽、渤海问题研究专项“集安高句丽王都研究”(项目编号:19VGH002)和吉林省社科基金高句丽渤海研究项目“集安地区高句丽遗存的研究与保护”(项目编号:2021G6)的资助成果。

(作者崔红兰为吉林大学考古学院博士研究生;唐淼为吉林大学考古学院副院长、副教授、博士生导师)