研究前沿

文化遗产与城市景观:一种人类学路径

摘要: WA丨富乐兰丨文化遗产与城市景观:一种人类学路径丨当代城市更新:多态数据融合的空间智能原创WA世界建筑WA世界建筑 World Architecture2025年04月23日 17:04北京文化遗产与城市景观:一种人类学路径Cultural Heritage and Urban Landscapes: An Anthropological Approach富乐兰Florence Graezer Bideau摘要:本文以人类学视角探讨城市景观中的遗产问题, ...

WA丨富乐兰丨文化遗产与城市景观:一种人类学路径丨当代城市更新:多态数据融合的空间智能原创 WA世界建筑WA 世界建筑 World Architecture 2025年04月23日 17:04 北京文化遗产与城市景观:一种人类学路径

Cultural Heritage and Urban Landscapes: An Anthropological Approach

富乐兰

Florence Graezer Bideau

摘要:本文以人类学视角探讨城市景观中的遗产问题,聚焦文化遗产的建构、保存与争议过程。研究将遗产置于不断演变的制度框架中,反思遗产认定标准及其对社区的影响。核心议题是文化的“人类学化”趋势——这一趋势受联合国教科文组织(UNESCO)公约推动,强调非物质文化遗产保护与社区参与。以城市历史景观(HUL)方法与国际古迹遗址理事会(ICOMOS)宪章为代表的政策框架,体现了遗产视角从普世主义向文化相对主义的转变。北京鼓楼街区的案例研究揭示了在快速发展的城市环境中遗产保护的复杂性,强调了社区参与与替代性记忆实践。本文还探讨了遗产科学这一新兴的跨学科领域,该领域通过社会科学与技术的融合重新定义了遗产保护实践。通过分析遗产、记忆与政策的交叉点,本文深化了关于文化身份及遗产在当代城市景观中动态角色的讨论。

关键词:遗产人类学,遗产治理,民族志方法,城市景观,鼓楼,遗产科学

0 引言:遗产的政治性

“景观反映社会与政治秩序,社会与政治秩序亦可被描述为景观”[1]。 ——雅克·朗西埃(Jacques Rancière)

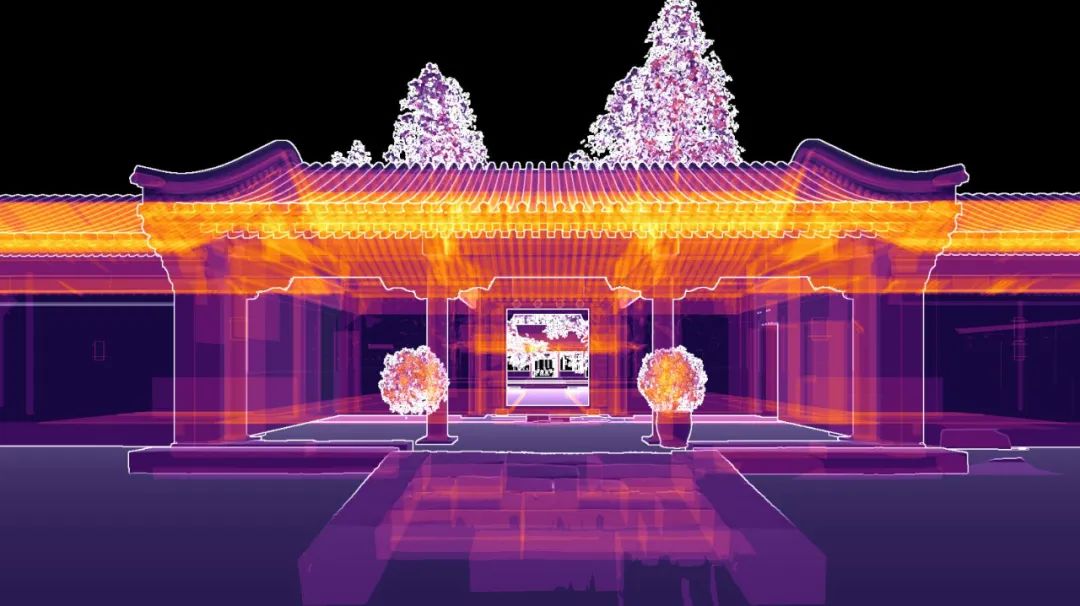

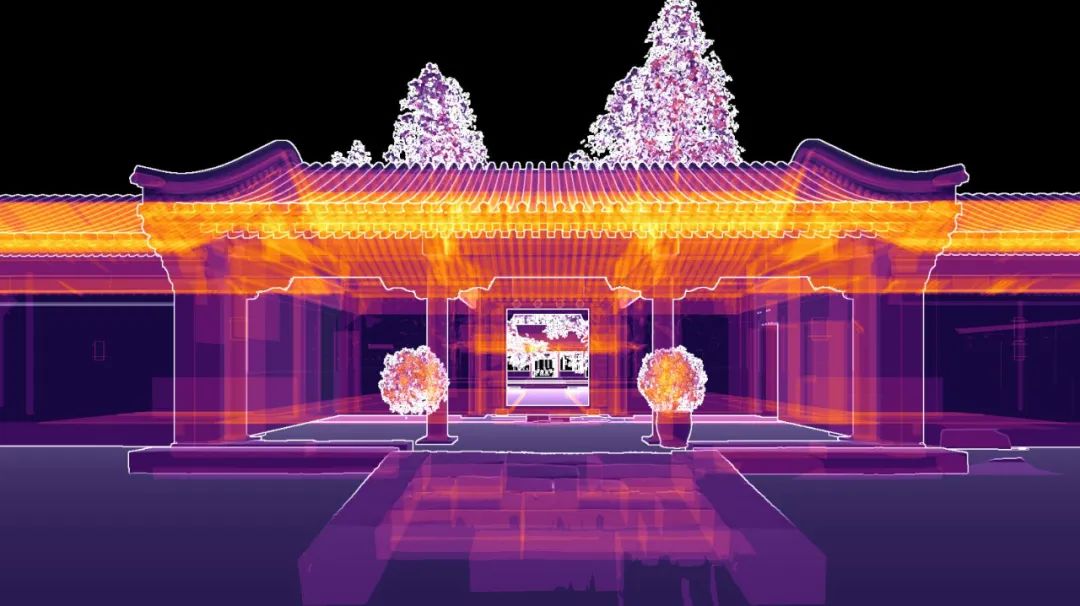

遗产具有双重属性:它既是物质现实,也是权利、记忆与身份嵌入物质世界的象征。它不仅会被继承,更会被不断建构与挑战,引发关于“谁的记忆被保存”“如何保存”以及“为谁保存”的追问。正如雅克·朗西埃所言,将景观解释为社会和政治逻辑的字面上和隐喻下的映射,需要对遗产如何被赋权、保存与代际传承进行批判性审视(图1)。这一视角挑战了文物的意义及其与机构、社区的关系,引发了对文物的保存动机、保护方法和传承方式的必要思考(图2)。

1 田野调查

2 翻新后的墙体,北京前门东区

哪些框架和标准决定了将特定物品或场所认定为“遗产”?是什么推动了对它们的保护?这些努力又是如何反映更广泛的社会政治动态的?这些问题仍然是遗产研究的核心问题,因为文化资产不是中立的实体,其价值和意义本质上由政治、社会与制度框架塑造。通过对这些动态关系的探讨,可以推动关于遗产、文化记忆和制度责任的持续讨论(图3、4)。

3 鼓楼居民下棋

4 北京城市规划展览馆中的鼓楼模型

通过批判性地分析遗产如何被定义与维护,本文研究了文化资产获得意义的机制,以及在日益全球化的背景下对其保护所引发的影响。第一部分讨论近期“文化的人类学进程”,从理论视角和政策发展两方面进行了思考。第二部分探讨人类学如何介入当代遗产辩论,尤其关注遗产在塑造集体记忆与社会认同方面的作用。最后一部分介绍北京鼓楼地区钟鼓楼及周边区域的案例研究,以说明地方层面上的遗产协商机制,并强调政策贴近社区生活经验的必要性。

1 遗产政策的人类学转向

本文基于一个当代遗产研究中被广泛认可的假设。Bortolotto[2]、Berliner 与 Bortolotto[3] 以及 Brumann[4]等学者指出,文化正在经历“逐渐人类学化的过程”,这一趋势在2003年联合国教科文组织(UNESCO)《保护非物质文化遗产公约》发布后尤为显著。即使是被列入 《世界遗产名录》的遗产,如今也越来越因其非物质属性以及更广泛的文化与历史价值受到重视。1992年提出的“文化景观”概念即体现了这一转向,强调人类、环境与文化实践间的互动。同样,2011年提出的《关于城市历史景观的建议书》进一步凸显了建成环境的非物质维度(图5)。

5 城市历史景观

这一转变同样体现在国际遗产政策中。1972年UNESCO的 《保护世界文化与自然遗产公约》操作指南最初以“突出普遍价值”(OUV)为核心,但随后逐渐转向了更加以人为本的视角,开始强调“创造并持续守护遗产的文化社群”所发挥的作用[5]。这一演变标志着遗产观念正从普世主义立场转向一种更加文化相对主义的框架,鼓励遗产诠释与管理的多样性(图6)。

6 鼓楼社区

同样,2003年《保护非物质文化遗产公约》进一步强化了对文化实践、表现形式、器物及相关空间的认可,强调社区参与对遗产认定和代际传承的重要性。该框架建立在“遗产由承载者社群共同建构”这一理论基础之上[6]。以人为本的视角对于遗产研究来说是重要的,它承认社区为物质对象赋予的价值能将其转化为遗产资产,从而鼓励社区参与保护工作(图7)。这种情感联系是动态性的、不断演变的,并通过行动体现其价值。菲律宾伊富高的巴纳韦梯田正例证了这一不断演变的遗产范式。1995年,该梯田作为首个文化景观类遗产被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》,强调了人类活动与环境之间的连结关系。这一认定反映了一种更广泛的转变,即承认文化遗产是活态的、不断演变的建构,是由保护和重新诠释文化遗产的社区随着时间的推移而形成的。

7 鼓楼改造后公共空间中的休闲活动

类似的转变也可在国际古迹遗址理事会(ICOMOS)的多个宪章中观察到,如《威尼斯宪章》(1964年)和《巴拉宪章》(1979年,于1999年修订)。最初,这些宪章看重于遗址与古迹的真实性和完整性,然而,其范围已扩大至对遗产更具包容性的理解,涵盖了物质和非物质,以及具有象征性和宗教意义的元素。特别是《巴拉宪章》,其强调了社区参与的重要性,并承认了多样化的利益,包括在保护中考虑的社会价值以及特定地方的文化多样性。此外,最近国际古迹遗址理事会(ICOMOS)的《国际非物质文化遗产宪章与导则》(2024年)进一步主张物质与非物质遗产的平等地位,强调了在保护物理遗址的同时,同时需要保护活态传统与实践(图8)。

8 前门东区传统胡同

中国语境下,这一理念在《中国文物古迹保护准则》(2015年)中得到了进一步强化,该原则强调遗产的历史、艺术和科学价值,同时倡导最小干预和持续维护。这一原则不仅与国际上对真实性和完整性的关注保持一致,也融入了有助于公众福祉的纪念、认知和审美等当代价值观。Li指出,中国的非物质文化遗产政策与国家社会政治议程密切相关,体现了当代价值观对遗产政策的影响[7]。这一趋势也与跟更广泛的国家战略保持一致,包括“十四五”规划(2021-2025年),其中明确将城市更新和“以人为本”的城市发展作为重点,尤其关注少数民族地区的发展。

在国家层面,各类国际遗产保护工具被本土化应用于具体实践。在中国,遗产管理机构和授权专家陆续纳入了新的遗产类别,包括自2006年起的非物质文化遗产(ICH)和自2011年起的城市历史景观(HUL)。国家、省级和市级遗产名录相继建立,用以识别和保护地方性遗产及实践。这一进程引发了学界对中国遗产化过程及其对地方传统、文化实践和日常生活影响的持续关注——本人在这一领域已持续投入研究20多年。

近几十年来,文化遗产的定义显著扩展[8],涵盖了自然遗产、文化遗产、物质与非物质遗产、景观遗产、工业遗产及水下遗产等各种类别。遗产研究的学术论述也从最初专注于古迹、艺术史和建筑学,发展为综合了社会科学与人文学科视角的跨学科研究,尤其引入了人类学的观点。当代遗产研究主张一种整体性框架,既关注建造技术、建筑历史等物质层面,也重视塑造遗产意义的人类价值和情感联结。这一跨学科方法借鉴了人类学、政治学和地理学的成果,展现了文化遗产在多元社会政治背景下的动态和演变的特征。

2 一种人类学路径

人类学在当代遗产话语与实践中发挥着基础性作用。如马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)所言:“在很多情况下,物品是社会事实的证明”[9],人类学长期以来关注技术、社会与文化遗产之间的复杂关系[10]。除了分析技术系统,人类学还探讨了社会如何与环境空间和技术互动,以及这些元素如何传递社会和象征价值,最终塑造社区。人类学的核心目标在于理解人类文化的多样性以及将这些文化团结在一起的共通性。

同时,人类学也为工程、科学和建筑等领域专业人员提供了重要的方法论工具。其实证性研究方法——包括田野调查、沉浸式研究、参与式观察和访谈——为遗产研究与项目实践中的复杂动态提供了关键视角(图9、10)。这些方法促进了对文化遗产的扎实而具反思性的理解,有助于发现并弥补保护策略中的潜在盲区。此外,人类学视角揭示了遗产场地中所蕴含的社会意义与权力关系,为工程师、科学家和建筑师所采用的技术路径提供了补充视野。通过整合人类学方法与见解,跨学科的遗产研究能够更有效地考虑参与遗产保护和管理的社区的生活经验、价值观和视角。

9 前门公共胡同中的日常休闲

10 鼓楼访谈过程,H. Yan 摄

3 鼓楼在城市历史景观中的记忆映射

为进一步阐释上述观点,本文选取了本人曾参与的一项研究案例,探讨遗产建构过程、技术知识与社区代际传承之间的复杂动态。结合实地操作与数字方法,研究考察了地域空间、日常经验与治理及文化政策中的政治维度之间的动态关系。

该案例研究于约10年前开展,聚焦2011年联合国教科文组织《关于城市历史景观的建议书》(以下简称RHUL)在北京鼓楼地区实施后所产生的社会与空间效应。研究将记忆研究与文化研究相结合,探讨当地社区如何在特定的城市空间中培育并共享集体记忆与替代性多元记忆[11],并分析了居民在面对城市转型时所展现的能动性。

研究围绕三大核心问题展开: (1)地方行动者如何调用其城市历史景观中的记忆符号;(2)集体记忆的感知与在地遗产保护政策的实施之间存在怎样的契合或偏离;(3)在RHUL框架下,什么样的记忆认知路径最有助于维系社区对城市空间的归属感。

为回应上述问题,研究采用了多种方法,包括参与式观察、访谈、心理地图和数字地图绘制,以及对国际、国家与地方政策和历史档案的分析。这些多元方法旨在深化对居民遗产观念的理解,厘清官方规范与保护制度对其产生的实际影响。研究发现,地方行政机构、保护组织、专家以及受城市变革影响的居民等多方利益相关者之间的叙事和实践存在一定偏离,官方表述与社区实际体验之间仍有弥合空间[12](图11、12)。

11 鼓楼翻新的胡同

12 前门东区的新建项目

研究与当地居民合作,通过访谈、绘图和摄影,共同绘制多元记忆地图,呈现出对过去或当下生活在鼓楼及周边地区的居民而言具有重要意义的场所与事件,凸显了在快速城市更新中常被忽视的集体记忆。这项研究强调了能动性在塑造遗产实践中的重要作用。面对城市变迁,居民主动以倡议的方式表达对地方行政政策及宏观的政治动态的建议,希望守护对社区集体身份至关重要的本地风俗与实践。数字工具的运用愈发成为支持这些行动的重要手段,在不断演变的城市景观中为保存和传播多元文化叙事提供了新的可能[13]。

研究进一步强调了在RHUL框架下承认多元视角的重要性。尽管该模式倡导遗产保护的包容性,但实践中往往难以完全容纳社区中所蕴含的多样记忆。只有采取更全面的记忆认知策略,才能加深社区对城市景观的情感联结,并真正接纳地方居民丰富而多元的历史与文化经验。

4 走向遗产科学?

当下,从旅游到视频游戏,遗产在全球创意产业中扮演着重要角色。通过技术赋能,遗产保护不仅推动了如受损遗迹重建等实践活动的开展,也吸引了公众参与,促进知识的积累与方法的完善。在这一不断演变的背景下,“遗产科学”成为一个关键的发展领域,需要土木与环境工程、数字建筑以及社会科学等多个学科的专家跨界合作[14]。这种跨学科方法对于推进遗产实践至关重要,尤其体现在通过创新技术弥合传统的对立面——自然与文化、物质与非物质、知识与技艺、真实与虚构、价值与规范、以及模拟与数字领域的传统与创新(图13)。一个典型案例便是2019年巴黎圣母院大火后启动的法国国家级修复项目,该项目集结了社会科学、人文学科、科技与自然科学领域的跨学科力量。通过整合人类学和其他学科,遗产科学对理论和经验视角提出了挑战,促进了遗产保护和创新的新框架。

13 “熙春园时光机”,在2023年威尼斯建筑双年展中国国家馆展出的熙春园数字孪生项目,来源:清华大学建筑学院,THAD简盟设计工作室

遗产的价值何在?它对谁重要?又为何而被重视?在法国语境中,“héritage”与“patrimoine”是有区别的。前者指一个社区所继承并力图为后代保存的内容,后者则更多指国家认可的具有民族象征的内容。“patrimoine”一词强调那些代表特定历史时期的标志性资产,并因此涉及一套筛选机制。作为一种规范性范畴,“patrimoine”依托于制度性框架,使个体得以在自身的文化与历史背景中寻找到归属与定位(图14)。

14 鼓楼社区

对遗产的情感依附往往导致对过去与当下联系的过度强调,从而加剧了“真正的遗产”与“变化”之间的分歧。然而,各方利益相关者的广泛参与不断提示我们,亟需构建新的理论框架,以回应遗产在特定在地语境下的社会意义。同时,也应正视创新与创造力在遗产保护中的关键作用——这一点在遗产领域的诸多规范、准则及描述中往往被忽视。□

参考文献

[1] RANCIÈRE J.Le temps du paysage[M].Aux origines de la révolution esthétique.París:La Fabrique,2020.

[2] BORTOLOTTO C.From Objects to Processes: UNESCO'S'Intangible Cultural Heritage'[J].Journal of Museum Ethnography,2007(19):21-33.

[3] BERLINER D,BORTOLOTTO C.Introduction.Le monde selon l'Unesco[J].Gradhiva.Revue d'anthropologie et d'histoire des arts,2013(18):4-21.

[4] BRUMANN C.Comment le patrimoine mondial de l'Unesco devient immatériel[J].Gradhiva,Revue d'anthropologie et d'histoires des arts,2013(18):22-49.

[5] UNESCO WHC.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (WHC. 15/01)[EB/OL].World Heritage Centre.https://whc.unesco.org/en/guidelines/

[6] BORTOLOTTO C.Le trouble du patrimoine culturel immatériel[M].Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie.Paris:Éditions de la Maison des sciences de l'homme,2011:21–42.

[7] LI K.The Contemporary Values Behind Chinese Heritage)[M]//Values in Heritage Management: Emerging Approaches and Research Directions.Los Angeles:Getty Publications,2019.

[8] HEINICH N.La fabrique du patrimoine:de la cathédrale à la petite cuillère[M].Les Editions de la MSH,2009.

[9] MAUSS M.Manual of ethnography[M].New York:Berghahn Books,2009.

[10] SALEMINK O.Anthropologies of cultural heritage[M]// The Sage Handbook of Cultural.Anthropology. Los Angeles:SAGE Publications,2021: 409-427.

[11] GRAEZER BIDEAU F.Resistance to places of collective memories: A rapid transformation landscape in Beijing[M]//The Palgrave handbook of urban ethnography.London:Palgrave Macmillan Cham,2018:259-278.

[12] GRAEZER BIDEAU F,Yan H.Re-creating memories of Gulou:Three temporalities and emotions[M]//People-Centred Methodologies for Heritage Conservation. London:Routledge,2021:129-142.

[13] GRAEZER BIDEAU F.Resistance of the Stone and Fragmented Digital Collective Memory in Gulou.[M]//The Digitalization of Memory Practices in China: Contesting the Curating State.Bristol:Bristol University Press.forthcoming.

[14] CURRAN K,ZIMMERMANN N.The dynamics of collaboration in heritage science[J].Studies in Conservation,2022,67(1-2):136-149.

富乐兰

B.1971,法国巴黎高等社会科学研究院博士

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)人文学院与建筑学院兼职教授

孙斯坦 英译中

本文图片除注明外均由富乐兰摄影

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

全文刊载于《世界建筑》202503-04期。转载请注明出处

点击下方“阅读原文”购买202503-04期《世界建筑》杂志

Cultural Heritage and Urban Landscapes: An Anthropological Approach

富乐兰

Florence Graezer Bideau

摘要:本文以人类学视角探讨城市景观中的遗产问题,聚焦文化遗产的建构、保存与争议过程。研究将遗产置于不断演变的制度框架中,反思遗产认定标准及其对社区的影响。核心议题是文化的“人类学化”趋势——这一趋势受联合国教科文组织(UNESCO)公约推动,强调非物质文化遗产保护与社区参与。以城市历史景观(HUL)方法与国际古迹遗址理事会(ICOMOS)宪章为代表的政策框架,体现了遗产视角从普世主义向文化相对主义的转变。北京鼓楼街区的案例研究揭示了在快速发展的城市环境中遗产保护的复杂性,强调了社区参与与替代性记忆实践。本文还探讨了遗产科学这一新兴的跨学科领域,该领域通过社会科学与技术的融合重新定义了遗产保护实践。通过分析遗产、记忆与政策的交叉点,本文深化了关于文化身份及遗产在当代城市景观中动态角色的讨论。

关键词:遗产人类学,遗产治理,民族志方法,城市景观,鼓楼,遗产科学

0 引言:遗产的政治性

“景观反映社会与政治秩序,社会与政治秩序亦可被描述为景观”[1]。 ——雅克·朗西埃(Jacques Rancière)

遗产具有双重属性:它既是物质现实,也是权利、记忆与身份嵌入物质世界的象征。它不仅会被继承,更会被不断建构与挑战,引发关于“谁的记忆被保存”“如何保存”以及“为谁保存”的追问。正如雅克·朗西埃所言,将景观解释为社会和政治逻辑的字面上和隐喻下的映射,需要对遗产如何被赋权、保存与代际传承进行批判性审视(图1)。这一视角挑战了文物的意义及其与机构、社区的关系,引发了对文物的保存动机、保护方法和传承方式的必要思考(图2)。

1 田野调查

2 翻新后的墙体,北京前门东区

哪些框架和标准决定了将特定物品或场所认定为“遗产”?是什么推动了对它们的保护?这些努力又是如何反映更广泛的社会政治动态的?这些问题仍然是遗产研究的核心问题,因为文化资产不是中立的实体,其价值和意义本质上由政治、社会与制度框架塑造。通过对这些动态关系的探讨,可以推动关于遗产、文化记忆和制度责任的持续讨论(图3、4)。

3 鼓楼居民下棋

4 北京城市规划展览馆中的鼓楼模型

通过批判性地分析遗产如何被定义与维护,本文研究了文化资产获得意义的机制,以及在日益全球化的背景下对其保护所引发的影响。第一部分讨论近期“文化的人类学进程”,从理论视角和政策发展两方面进行了思考。第二部分探讨人类学如何介入当代遗产辩论,尤其关注遗产在塑造集体记忆与社会认同方面的作用。最后一部分介绍北京鼓楼地区钟鼓楼及周边区域的案例研究,以说明地方层面上的遗产协商机制,并强调政策贴近社区生活经验的必要性。

1 遗产政策的人类学转向

本文基于一个当代遗产研究中被广泛认可的假设。Bortolotto[2]、Berliner 与 Bortolotto[3] 以及 Brumann[4]等学者指出,文化正在经历“逐渐人类学化的过程”,这一趋势在2003年联合国教科文组织(UNESCO)《保护非物质文化遗产公约》发布后尤为显著。即使是被列入 《世界遗产名录》的遗产,如今也越来越因其非物质属性以及更广泛的文化与历史价值受到重视。1992年提出的“文化景观”概念即体现了这一转向,强调人类、环境与文化实践间的互动。同样,2011年提出的《关于城市历史景观的建议书》进一步凸显了建成环境的非物质维度(图5)。

5 城市历史景观

这一转变同样体现在国际遗产政策中。1972年UNESCO的 《保护世界文化与自然遗产公约》操作指南最初以“突出普遍价值”(OUV)为核心,但随后逐渐转向了更加以人为本的视角,开始强调“创造并持续守护遗产的文化社群”所发挥的作用[5]。这一演变标志着遗产观念正从普世主义立场转向一种更加文化相对主义的框架,鼓励遗产诠释与管理的多样性(图6)。

6 鼓楼社区

同样,2003年《保护非物质文化遗产公约》进一步强化了对文化实践、表现形式、器物及相关空间的认可,强调社区参与对遗产认定和代际传承的重要性。该框架建立在“遗产由承载者社群共同建构”这一理论基础之上[6]。以人为本的视角对于遗产研究来说是重要的,它承认社区为物质对象赋予的价值能将其转化为遗产资产,从而鼓励社区参与保护工作(图7)。这种情感联系是动态性的、不断演变的,并通过行动体现其价值。菲律宾伊富高的巴纳韦梯田正例证了这一不断演变的遗产范式。1995年,该梯田作为首个文化景观类遗产被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》,强调了人类活动与环境之间的连结关系。这一认定反映了一种更广泛的转变,即承认文化遗产是活态的、不断演变的建构,是由保护和重新诠释文化遗产的社区随着时间的推移而形成的。

7 鼓楼改造后公共空间中的休闲活动

类似的转变也可在国际古迹遗址理事会(ICOMOS)的多个宪章中观察到,如《威尼斯宪章》(1964年)和《巴拉宪章》(1979年,于1999年修订)。最初,这些宪章看重于遗址与古迹的真实性和完整性,然而,其范围已扩大至对遗产更具包容性的理解,涵盖了物质和非物质,以及具有象征性和宗教意义的元素。特别是《巴拉宪章》,其强调了社区参与的重要性,并承认了多样化的利益,包括在保护中考虑的社会价值以及特定地方的文化多样性。此外,最近国际古迹遗址理事会(ICOMOS)的《国际非物质文化遗产宪章与导则》(2024年)进一步主张物质与非物质遗产的平等地位,强调了在保护物理遗址的同时,同时需要保护活态传统与实践(图8)。

8 前门东区传统胡同

中国语境下,这一理念在《中国文物古迹保护准则》(2015年)中得到了进一步强化,该原则强调遗产的历史、艺术和科学价值,同时倡导最小干预和持续维护。这一原则不仅与国际上对真实性和完整性的关注保持一致,也融入了有助于公众福祉的纪念、认知和审美等当代价值观。Li指出,中国的非物质文化遗产政策与国家社会政治议程密切相关,体现了当代价值观对遗产政策的影响[7]。这一趋势也与跟更广泛的国家战略保持一致,包括“十四五”规划(2021-2025年),其中明确将城市更新和“以人为本”的城市发展作为重点,尤其关注少数民族地区的发展。

在国家层面,各类国际遗产保护工具被本土化应用于具体实践。在中国,遗产管理机构和授权专家陆续纳入了新的遗产类别,包括自2006年起的非物质文化遗产(ICH)和自2011年起的城市历史景观(HUL)。国家、省级和市级遗产名录相继建立,用以识别和保护地方性遗产及实践。这一进程引发了学界对中国遗产化过程及其对地方传统、文化实践和日常生活影响的持续关注——本人在这一领域已持续投入研究20多年。

近几十年来,文化遗产的定义显著扩展[8],涵盖了自然遗产、文化遗产、物质与非物质遗产、景观遗产、工业遗产及水下遗产等各种类别。遗产研究的学术论述也从最初专注于古迹、艺术史和建筑学,发展为综合了社会科学与人文学科视角的跨学科研究,尤其引入了人类学的观点。当代遗产研究主张一种整体性框架,既关注建造技术、建筑历史等物质层面,也重视塑造遗产意义的人类价值和情感联结。这一跨学科方法借鉴了人类学、政治学和地理学的成果,展现了文化遗产在多元社会政治背景下的动态和演变的特征。

2 一种人类学路径

人类学在当代遗产话语与实践中发挥着基础性作用。如马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)所言:“在很多情况下,物品是社会事实的证明”[9],人类学长期以来关注技术、社会与文化遗产之间的复杂关系[10]。除了分析技术系统,人类学还探讨了社会如何与环境空间和技术互动,以及这些元素如何传递社会和象征价值,最终塑造社区。人类学的核心目标在于理解人类文化的多样性以及将这些文化团结在一起的共通性。

同时,人类学也为工程、科学和建筑等领域专业人员提供了重要的方法论工具。其实证性研究方法——包括田野调查、沉浸式研究、参与式观察和访谈——为遗产研究与项目实践中的复杂动态提供了关键视角(图9、10)。这些方法促进了对文化遗产的扎实而具反思性的理解,有助于发现并弥补保护策略中的潜在盲区。此外,人类学视角揭示了遗产场地中所蕴含的社会意义与权力关系,为工程师、科学家和建筑师所采用的技术路径提供了补充视野。通过整合人类学方法与见解,跨学科的遗产研究能够更有效地考虑参与遗产保护和管理的社区的生活经验、价值观和视角。

9 前门公共胡同中的日常休闲

10 鼓楼访谈过程,H. Yan 摄

3 鼓楼在城市历史景观中的记忆映射

为进一步阐释上述观点,本文选取了本人曾参与的一项研究案例,探讨遗产建构过程、技术知识与社区代际传承之间的复杂动态。结合实地操作与数字方法,研究考察了地域空间、日常经验与治理及文化政策中的政治维度之间的动态关系。

该案例研究于约10年前开展,聚焦2011年联合国教科文组织《关于城市历史景观的建议书》(以下简称RHUL)在北京鼓楼地区实施后所产生的社会与空间效应。研究将记忆研究与文化研究相结合,探讨当地社区如何在特定的城市空间中培育并共享集体记忆与替代性多元记忆[11],并分析了居民在面对城市转型时所展现的能动性。

研究围绕三大核心问题展开: (1)地方行动者如何调用其城市历史景观中的记忆符号;(2)集体记忆的感知与在地遗产保护政策的实施之间存在怎样的契合或偏离;(3)在RHUL框架下,什么样的记忆认知路径最有助于维系社区对城市空间的归属感。

为回应上述问题,研究采用了多种方法,包括参与式观察、访谈、心理地图和数字地图绘制,以及对国际、国家与地方政策和历史档案的分析。这些多元方法旨在深化对居民遗产观念的理解,厘清官方规范与保护制度对其产生的实际影响。研究发现,地方行政机构、保护组织、专家以及受城市变革影响的居民等多方利益相关者之间的叙事和实践存在一定偏离,官方表述与社区实际体验之间仍有弥合空间[12](图11、12)。

11 鼓楼翻新的胡同

12 前门东区的新建项目

研究与当地居民合作,通过访谈、绘图和摄影,共同绘制多元记忆地图,呈现出对过去或当下生活在鼓楼及周边地区的居民而言具有重要意义的场所与事件,凸显了在快速城市更新中常被忽视的集体记忆。这项研究强调了能动性在塑造遗产实践中的重要作用。面对城市变迁,居民主动以倡议的方式表达对地方行政政策及宏观的政治动态的建议,希望守护对社区集体身份至关重要的本地风俗与实践。数字工具的运用愈发成为支持这些行动的重要手段,在不断演变的城市景观中为保存和传播多元文化叙事提供了新的可能[13]。

研究进一步强调了在RHUL框架下承认多元视角的重要性。尽管该模式倡导遗产保护的包容性,但实践中往往难以完全容纳社区中所蕴含的多样记忆。只有采取更全面的记忆认知策略,才能加深社区对城市景观的情感联结,并真正接纳地方居民丰富而多元的历史与文化经验。

4 走向遗产科学?

当下,从旅游到视频游戏,遗产在全球创意产业中扮演着重要角色。通过技术赋能,遗产保护不仅推动了如受损遗迹重建等实践活动的开展,也吸引了公众参与,促进知识的积累与方法的完善。在这一不断演变的背景下,“遗产科学”成为一个关键的发展领域,需要土木与环境工程、数字建筑以及社会科学等多个学科的专家跨界合作[14]。这种跨学科方法对于推进遗产实践至关重要,尤其体现在通过创新技术弥合传统的对立面——自然与文化、物质与非物质、知识与技艺、真实与虚构、价值与规范、以及模拟与数字领域的传统与创新(图13)。一个典型案例便是2019年巴黎圣母院大火后启动的法国国家级修复项目,该项目集结了社会科学、人文学科、科技与自然科学领域的跨学科力量。通过整合人类学和其他学科,遗产科学对理论和经验视角提出了挑战,促进了遗产保护和创新的新框架。

13 “熙春园时光机”,在2023年威尼斯建筑双年展中国国家馆展出的熙春园数字孪生项目,来源:清华大学建筑学院,THAD简盟设计工作室

遗产的价值何在?它对谁重要?又为何而被重视?在法国语境中,“héritage”与“patrimoine”是有区别的。前者指一个社区所继承并力图为后代保存的内容,后者则更多指国家认可的具有民族象征的内容。“patrimoine”一词强调那些代表特定历史时期的标志性资产,并因此涉及一套筛选机制。作为一种规范性范畴,“patrimoine”依托于制度性框架,使个体得以在自身的文化与历史背景中寻找到归属与定位(图14)。

14 鼓楼社区

对遗产的情感依附往往导致对过去与当下联系的过度强调,从而加剧了“真正的遗产”与“变化”之间的分歧。然而,各方利益相关者的广泛参与不断提示我们,亟需构建新的理论框架,以回应遗产在特定在地语境下的社会意义。同时,也应正视创新与创造力在遗产保护中的关键作用——这一点在遗产领域的诸多规范、准则及描述中往往被忽视。□

参考文献

[1] RANCIÈRE J.Le temps du paysage[M].Aux origines de la révolution esthétique.París:La Fabrique,2020.

[2] BORTOLOTTO C.From Objects to Processes: UNESCO'S'Intangible Cultural Heritage'[J].Journal of Museum Ethnography,2007(19):21-33.

[3] BERLINER D,BORTOLOTTO C.Introduction.Le monde selon l'Unesco[J].Gradhiva.Revue d'anthropologie et d'histoire des arts,2013(18):4-21.

[4] BRUMANN C.Comment le patrimoine mondial de l'Unesco devient immatériel[J].Gradhiva,Revue d'anthropologie et d'histoires des arts,2013(18):22-49.

[5] UNESCO WHC.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (WHC. 15/01)[EB/OL].World Heritage Centre.https://whc.unesco.org/en/guidelines/

[6] BORTOLOTTO C.Le trouble du patrimoine culturel immatériel[M].Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie.Paris:Éditions de la Maison des sciences de l'homme,2011:21–42.

[7] LI K.The Contemporary Values Behind Chinese Heritage)[M]//Values in Heritage Management: Emerging Approaches and Research Directions.Los Angeles:Getty Publications,2019.

[8] HEINICH N.La fabrique du patrimoine:de la cathédrale à la petite cuillère[M].Les Editions de la MSH,2009.

[9] MAUSS M.Manual of ethnography[M].New York:Berghahn Books,2009.

[10] SALEMINK O.Anthropologies of cultural heritage[M]// The Sage Handbook of Cultural.Anthropology. Los Angeles:SAGE Publications,2021: 409-427.

[11] GRAEZER BIDEAU F.Resistance to places of collective memories: A rapid transformation landscape in Beijing[M]//The Palgrave handbook of urban ethnography.London:Palgrave Macmillan Cham,2018:259-278.

[12] GRAEZER BIDEAU F,Yan H.Re-creating memories of Gulou:Three temporalities and emotions[M]//People-Centred Methodologies for Heritage Conservation. London:Routledge,2021:129-142.

[13] GRAEZER BIDEAU F.Resistance of the Stone and Fragmented Digital Collective Memory in Gulou.[M]//The Digitalization of Memory Practices in China: Contesting the Curating State.Bristol:Bristol University Press.forthcoming.

[14] CURRAN K,ZIMMERMANN N.The dynamics of collaboration in heritage science[J].Studies in Conservation,2022,67(1-2):136-149.

富乐兰

B.1971,法国巴黎高等社会科学研究院博士

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)人文学院与建筑学院兼职教授

孙斯坦 英译中

本文图片除注明外均由富乐兰摄影

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号全文刊载于《世界建筑》202503-04期。转载请注明出处

点击下方“阅读原文”购买202503-04期《世界建筑》杂志