研究前沿

记忆之场作为一种遗产环境中的设计方法:以巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计为例

摘要: WA丨吕红医,张宗鹏 等丨记忆之场作为一种遗产环境中的设计方法:以巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计为例原创WA世界建筑WA世界建筑 World Architecture2025年04月22日 17:03北京记忆之场作为一种遗产环境中的设计方法:以巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计为例Lieux De Mémoire as a Tool of Architectural Design in Historic Heritage Environments: The Desig ...

WA丨吕红医,张宗鹏 等丨记忆之场作为一种遗产环境中的设计方法:以巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计为例原创 WA世界建筑WA 世界建筑 World Architecture 2025年04月22日 17:03 北京记忆之场作为一种遗产环境中的设计方法:以巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计为例

Lieux De Mémoire as a Tool of Architectural Design in Historic Heritage Environments: The Design of Gongyi Huangye Sancai Kiln Site Museum as an Example

吕红医*,张宗鹏,李建东

LYU Hongyi*, ZHANG Zongpeng, LI Jiandong

摘要:本研究探讨了记忆之场理论在遗产环境中的设计应用,重点分析了遗产环境下记忆之场的存在建构及其在建筑设计中的表达。通过巩义黄冶三彩窑址博物馆的设计研究和分析,结果表明采用“记忆之场”可以甄别遗产环境中场所的特征及核心要素,利于理解历史场所的复杂性,延续历史环境的文脉。本文建议在历史环境的建筑设计项目中可针对性地重构场所记忆,以推动城乡历史环境的保护与可持续发展。

关键词:记忆之场,存在建构,历史环境,巩义窑址,遗址博物馆

0 引言

随着全球化进程的加速,地方性设计与历史文化遗产保护的需求日益迫切,历史环境中的设计在文化遗产保护中的重要性逐渐凸显。历史环境中的建筑设计不仅需要关注建筑的形式和功能,更要注重其对所依存的历史环境的回应,以及对其场所记忆的重构。既有的遗产环境中的设计方法或仅考虑历史环境的修复,或更侧重于抽象的形式表达,往往忽视了记忆和历史之间的裂隙,而基于记忆之场理论的设计方法则通过将历史环境中遗产价值要素在记忆之场中的重构与形式表达,旨在最大程度地延续历史环境的文脉。因此,探讨历史环境中的建筑设计在城乡文化遗产保护的应用上具有重要的现实意义。

1 理论框架

1.1 遗产环境:记忆与历史的裂隙

面对全球化、城市化引发的历史进程加速演变,事物发展和消亡的速度越来越快,由此而带来的是社会—记忆的消失、意识形态—记忆的终结和地域—记忆的模糊不清。在这样一个关键时期,文化遗产所承载的价值,对于国家和地区的集体记忆与历史的传承及文明延续所起的作用,越来越受到普遍重视。

一般认为,历史等同于记忆。然而,记忆与历史并非同义词,甚至常处于对立状态。记忆总是当下的现象,是与永恒的现实之间的真实联系。而历史一直是对不再存在的事物的可疑的、不完整的重构,是对过去的再现。从其依托对象来看,记忆根植于具象之中,如空间、行为、形象和器物。历史关注的只有时间之流、事物演变及其相互关系[1]。总体而言,历史活跃在时间中,依附事件而存在,而记忆根植于空间中,有其赖以存续的场域。

遗产环境作为一种社会—记忆、地域—记忆所凝结和藏匿的场所,既是当代城乡环境的一部分,具有其现实性特点,又是历史事件所依托的空间场景,具有历史性特征。遗产环境的这种双重性特征,使其深陷记忆与历史的逻辑裂隙之中,是矛盾性的焦点,也是其共存的基础,是其对立统一的场域空间。

1.2 场所与记忆之场

根据诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)的解释,场所(Loci)是由具有物质的本质、形态、质感及颜色的具体的物所组成的整体[2],或海德格尔的“物物集结之所”(A thing gathers world)[3]。场所,具有层级性、结构性和空间特性等特征,分为自然场所和人工场所,其中场所的边界和特性是揭示其存在意义的关键。

而“记忆之场”(Lieux de mémoire)是历史学家皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)创造的一个术语,由“场所”(lieu)和“记忆”(mémoire)两个词构成。诺拉认为,场所是混合的场所,是合成的变体,它与生死、时间和永恒有着内在联系;它置身于集体与个体、平淡与神圣、静止与变动的螺旋关系中。唯有记忆之场可以让时间停滞,让事物的状态固定下来,让无形的东西有形化,将意义的最大值锁定在最小的标记中。因此,记忆之场来自它们在事物持续变化和不可预测的发展中的转化能力[1]。基于此,笔者提出一种在历史环境中创新设计的方法。

1.3 记忆之场的特征

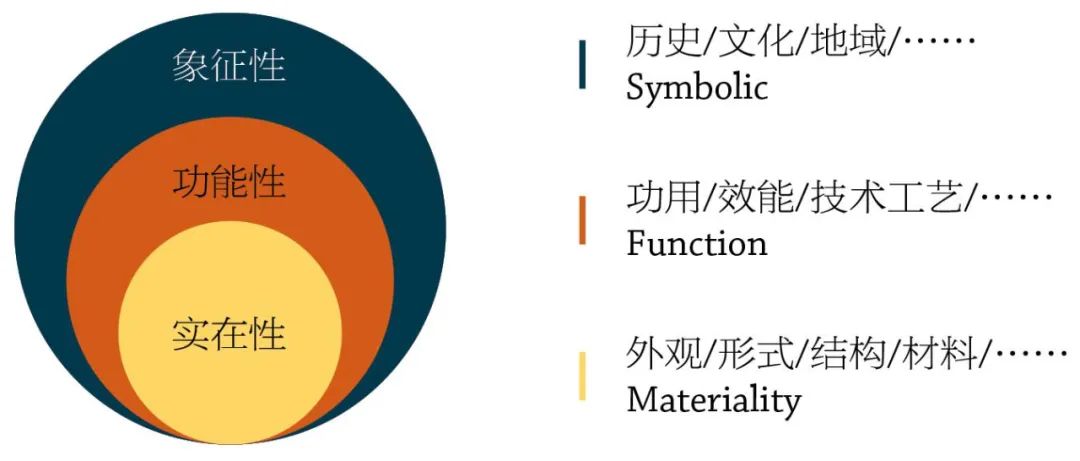

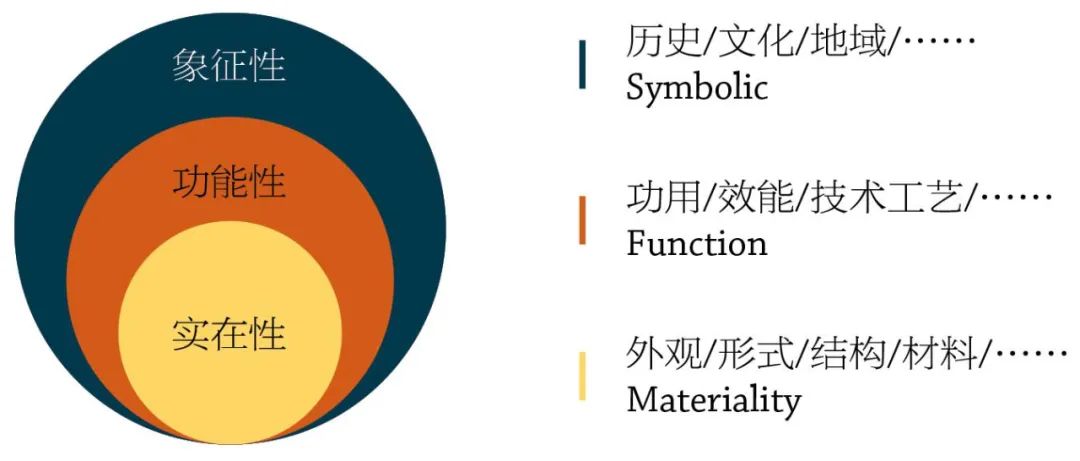

记忆之场具有实在性、象征性和功能性的特征,三者同时存在于一个场域中,在不同情况下对事物产生影响的程度不同。记忆之场的实在性,指的是物之物性,即物质的外观、形态、结构、材料等因素所构成的有形之物的总和,可以理解为诺伯舒兹的场所。记忆之场的功能性,指的是事物的功用、效能、技术工艺等相关因素,可以理解为事物生成的因素。记忆之场的象征性,包含历史、文化、地域、风俗习惯等,是场所精神与意义所生发的内容。

记忆之场具有场所的原初意义,即“物物集结之所”,也是海德格尔谈到的“回忆聚集”之所,是藏匿“作为本质之物和曾在之物允诺自身的东西”的场所[3]。因此,记忆之场概念模型的内核是实在性,中间是功能性,外缘是象征性(图1)。

1 记忆之场的特征模型示意,吕红医 绘

2 方法:遗产环境中记忆之场的存在建构

遗产环境,尤其是在城乡发展进程中存续的遗产环境,既是长时空维度的历史与稍纵即逝的现实之间的真实联系,也是保护与发展、新与旧、批判与继承的复杂矛盾体。遗产环境凝结与藏匿着场所的记忆与历史,具有记忆之场的原型意象。只有以记忆之场的特征刻画其存在的空间层次和结构特性,通过形式建构与意象表达,才能将隐遁于无形的时间流中的历史有形化和具象化,重塑场所精神。

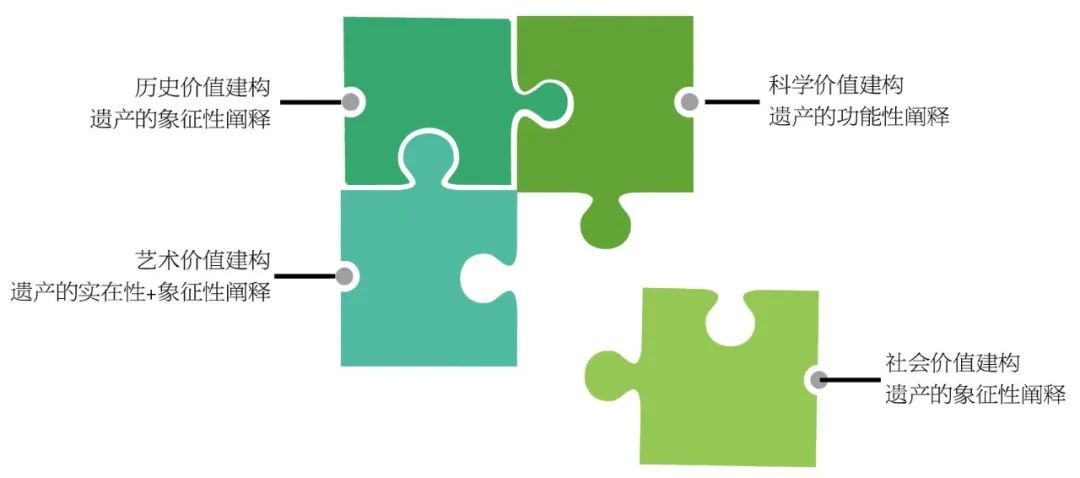

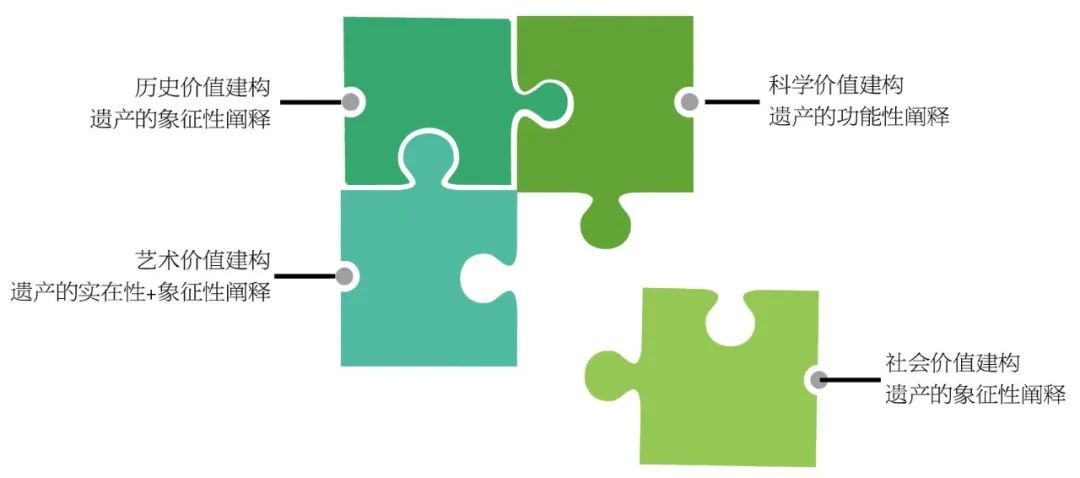

2.1 场所特征—价值模型

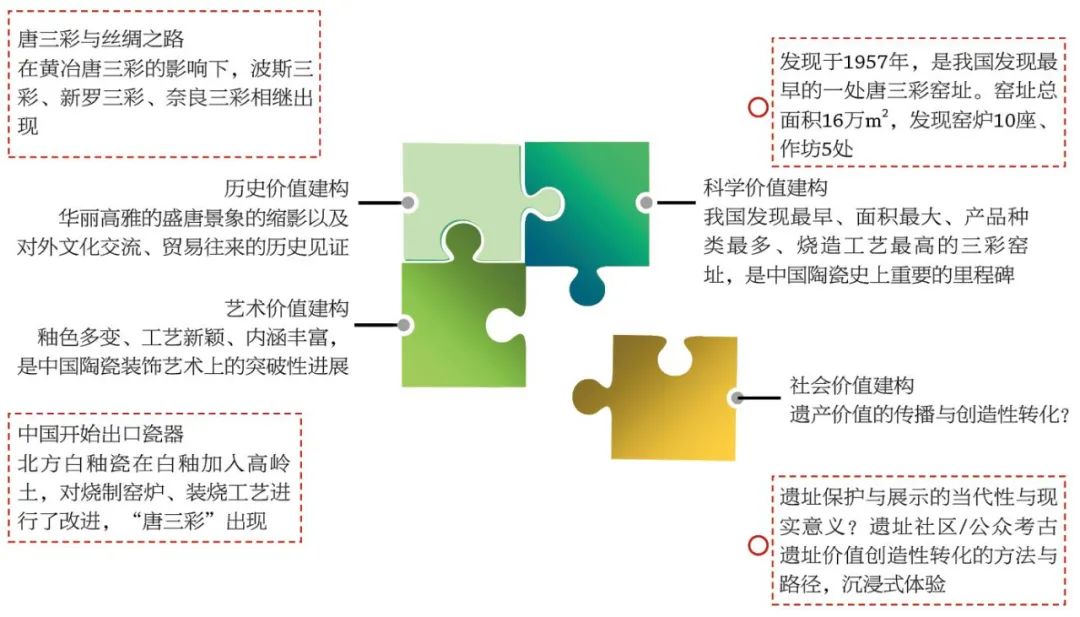

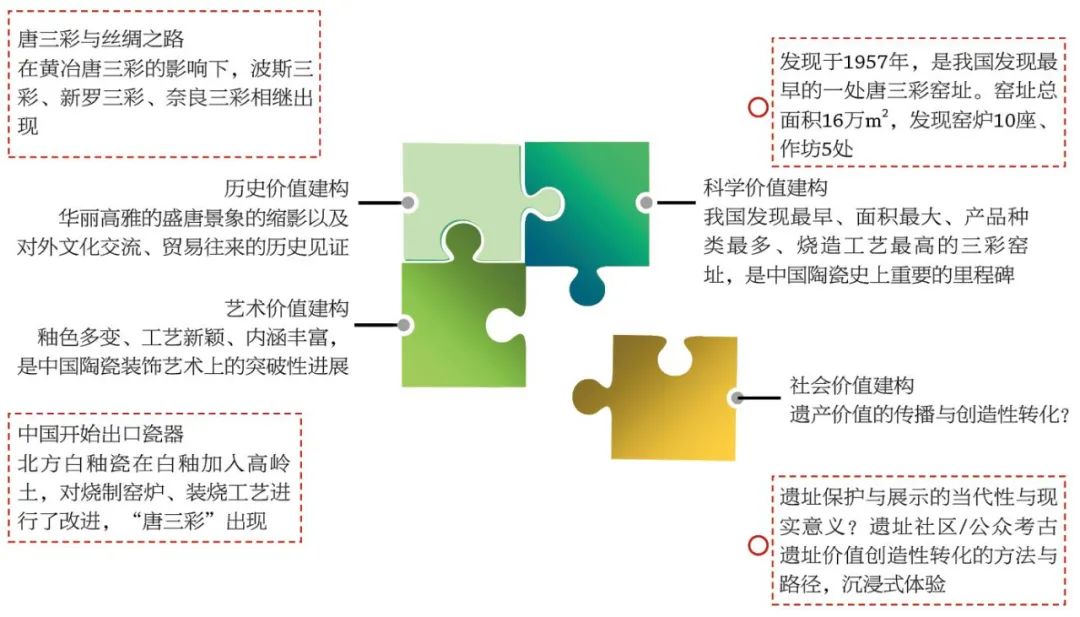

记忆之场的建构首先需建立场所特征—价值模型。价值评估是对物质文化遗产及其存续环境深入认识的手段,是确定遗产保护展示对象与重点的基础。遗产价值主要包含三大价值:历史价值、艺术价值和科学价值。作为集体记忆与个人记忆的场域空间,遗产环境还具有社会价值[4]。因此,记忆之场的价值评价模型包含以下4个子模型:历史价值评价模型、艺术价值评价模型、科学价值评价模型和社会价值评价模型。其中,历史价值评估主要对应于遗产环境的象征性要素的筛选分级,即遗产所具有的历史作用地位和文化意义等;艺术价值评估主要对应于遗产环境的实在性要素,即遗产及其依存环境的构成、形态、遗产的结构、材料特性等所组成的整体,同时也包含对其造型、质感、色彩等在艺术、文化意义方面象征性要素的分析;科学价值评估主要对应于遗产环境的功能性要素,如遗产的功用、效能、技术工艺等的系统梳理,重点评价遗产在其类型“谱系”中的地位与作用;遗产社会价值评估主要对应于遗产的象征性要素的当代意义的阐释与重塑,如其在文明赓续等国家意志—记忆传递中的作用与价值等(图2)。

2 记忆之场存在建构示意1,吕红医 绘

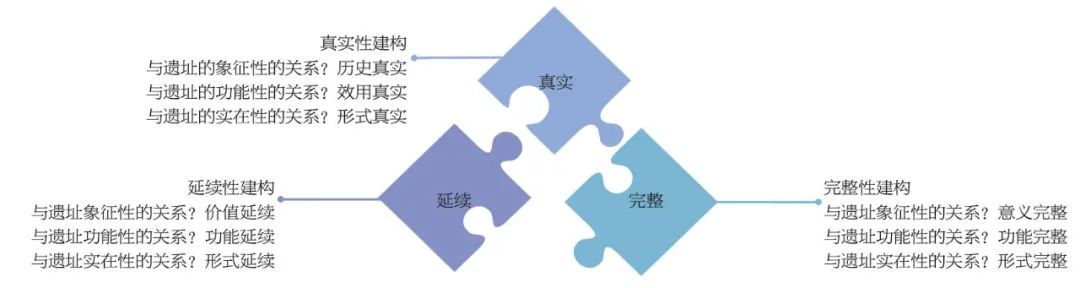

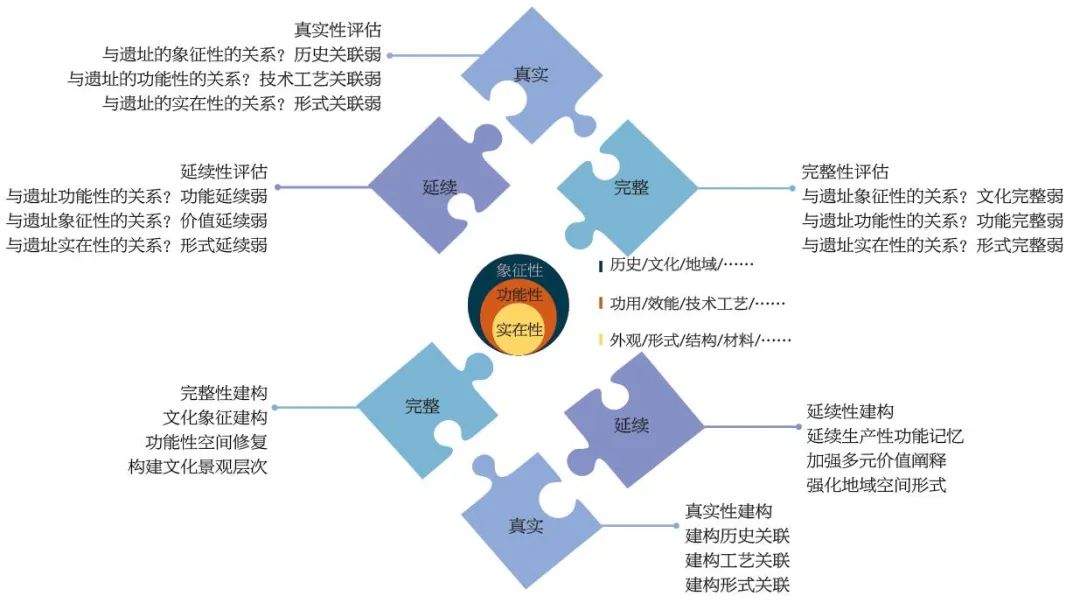

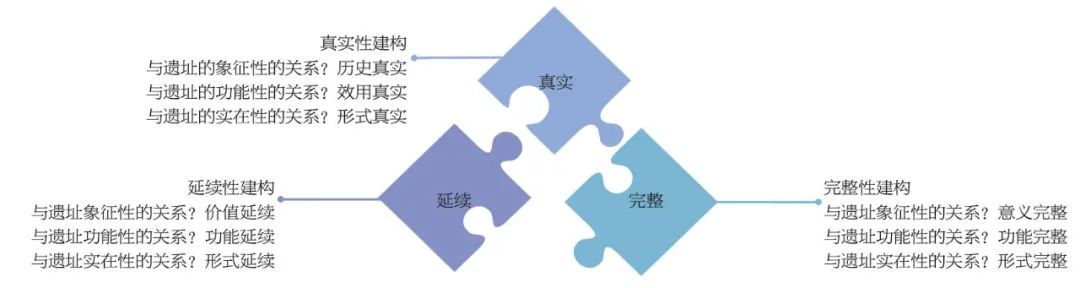

2.2 场所特征—现状模型

记忆之场建构的空间场景实现,需要建立场所特征—现状评价模型,从而指导遗产环境的保护发展策略与实施路径的提出。遗产现状评价模型包括真实性评估、完整性评估与延续性评估3个评价子模型。遗产真实性评估,主要是记忆之场的特征与遗产真实性的关系建构,即历史真实、效用真实和形式真实;遗产完整性评估,主要是记忆之场的特征与遗产完整性的关系建构,即意义完整、功能完整、形式完整;而遗产延续性评估,主要是记忆之场的特征与遗产延续性的关系建构,即价值延续、功能延续、形式延续(图3)。

3 记忆之场存在建构示意2,吕红医 绘

2.3 形式建构与意象表达

形式建构与意象的表达,是通过对场地特征—价值模型、场地现状模型的分析,提取构成记忆之场的象征性、实在性、功能性的核心空间要素,充分利用场地设计、建筑设计、环境景观设计、室内展陈设计、数字展示设计等设计方法与技术手段,通过空间建构与形式转译将记忆之场的历史意义和价值充分揭示出来。

3 案例分析:巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计

3.1 项目概况

巩义黄冶三彩窑遗址是全国重点文物保护单位巩义窑址的重要组成部分,位于巩义市市区以东的大黄冶村、小黄冶村,地处嵩山北麓浅山丘陵地带。遗址包括窑炉、作坊、灰坑等,沿西泗河两岸沟谷地带延绵7km(图4)。黄冶三彩窑址是我国发现最早、面积最大、产品种类最多、烧造工艺最高的三彩窑址,由此确定了洛阳唐三彩的主要产地,是中国陶瓷史上重要的里程碑。

4 巩义黄冶三彩窑址区位,来源:河南知新营造规划设计有限公司 提供

巩义黄冶三彩窑遗址博物馆选址于西泗河东岸的沟谷地,紧邻窑址考古发掘区。发掘区总面积约700m2,由南往北分为3个考古区域,其中A区主要为作坊、沉淀池、陈腐池、淘洗池等遗址,推测为唐三彩原材料初加工区域;B区主要包括2个作坊、5座窑炉、地面彩色釉斑遗址等,推测为唐三彩晾坯、上釉、初烧工作区;C区主要为3座窑炉,推测为唐三彩复烧工作区[5](图5)。

5a 巩义黄冶三彩窑址发掘区现状,张宗鹏 绘

5b A、B、C 3个考古区域,根据考古发掘报告,张宗鹏 改绘

3.2 黄冶三彩窑:记忆之场存在建构

黄冶三彩窑址博物馆的设计遵循了设计之场存在建构的总体逻辑:场所特征提取—价值模型—现状分析模型—形式建构—意象表达。

首先,结合场所特征要素的提取,建构记忆之场的价值模型。场所的物质性特征提取主要是对于遗产环境地域—记忆和出土器物的形式—记忆的挖掘,即黄土丘陵谷底、河流、窑场、靠崖窑洞聚落,以及黄冶三彩的器物器形及釉彩特征。功能性特征的提炼,即遗址规模、功能布局及其工艺流程,窑炉、作坊、沉淀池、陈腐池位置作用等梳理,确定其在窑址“谱系”中的地位。象征性特征主要挖掘巩义黄冶窑址所揭示的隋唐时期的社会经济景象,重塑巩义盛唐时期的社会—记忆。场所的物质性、功能性和象征性要素的挖掘,形成记忆之场的价值模型,确定保护展示的层级、结构与重点(图6)。

6 黄冶三彩窑址“记忆之场”的价值建构,吕红医 绘

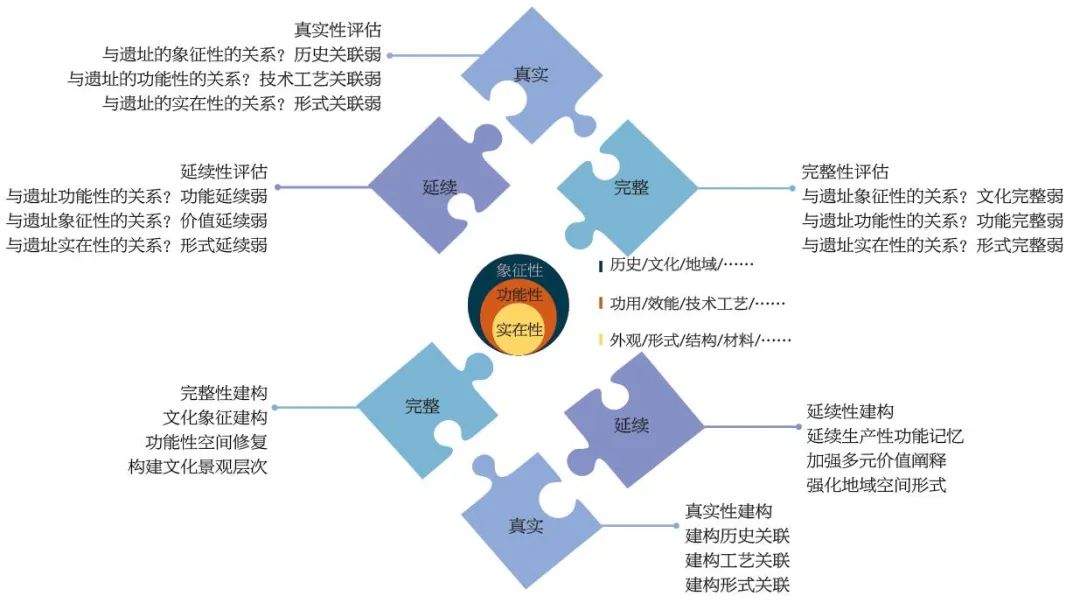

其次,依据场所特征要素的构成,建立遗产环境现状评估模型。对于遗产环境的真实性、完整性和延续性进行评估,主要是评估其与遗址的象征性、功能性和实在性的关系。真实性评估模型,得出历史关联弱、技术工艺关联弱和形式关联弱。完整性评估模型,得出与文化完整弱、功能完整弱、形式完整弱。延续性评估模型,得出功能延续弱、价值延续弱、形式延续弱。因此,提出黄冶三彩窑记忆之场的建构策略:真实性建构——建构历史文化的关联、技术工艺关联、建构功能形式关联;完整性建构——文化意义重构、功能性空间修复、建立多层次文化景观体系;延续性建构——延续生产性功能意象、加强多元价值阐释、强化地域—记忆要素(图7)。

7 黄冶三彩窑址“记忆之场”的存在建构逻辑,吕红医 绘

基于此,提出博物馆作为记忆之场的空间形式建构意象:黄土台·西泗水河·靠崖窑洞·釉彩。首先,强化黄土丘陵沟谷·西泗水河地域—记忆的地景营造;然后,强化黄土台地与多层靠崖窑洞的聚落—记忆(建筑形态);进而,强化三彩技术工艺流程的工艺—记忆(功能流线);最后,强化黄冶三彩的釉彩—记忆(表皮肌理)。

3.3 形式意象表达

形式意象的表达,是充分利用景观设计、功能流线设计、建筑与结构设计、室内陈展设计与数字展示设计等复合设计手段,将记忆之场所包含的内容有效地传达出来,包括地域—记忆的重塑、聚落—记忆的建构、釉彩—记忆的唤醒、社会—记忆的再现等。

(1)地域—记忆的重塑:充分利用黄土的沉积,丘陵的轮廓、层叠的台地,蜿蜒曲折的古河道,这些构成遗产环境地景要素,塑造黄冶三彩窑址的历史地理景观风貌。博物馆依丘陵、河流而建,以旱河景观标识展示古河道遗址,一座平桥自河上横跨而过,既连接了当代城市道路,也划定了地域—记忆的遗产边界(图8)。

8 地域—记忆的重塑,杜世虎 摄

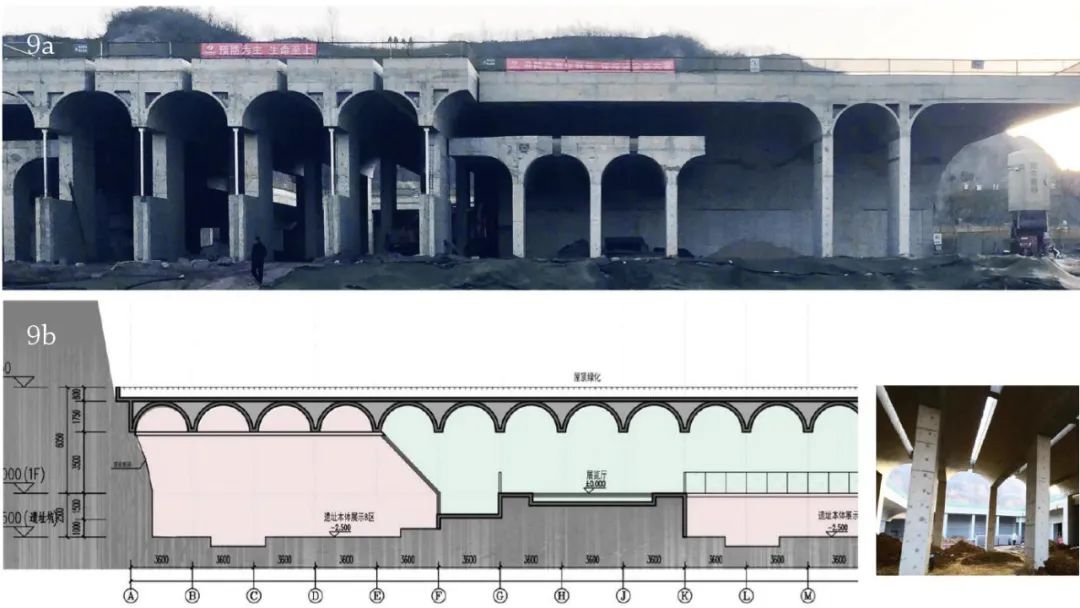

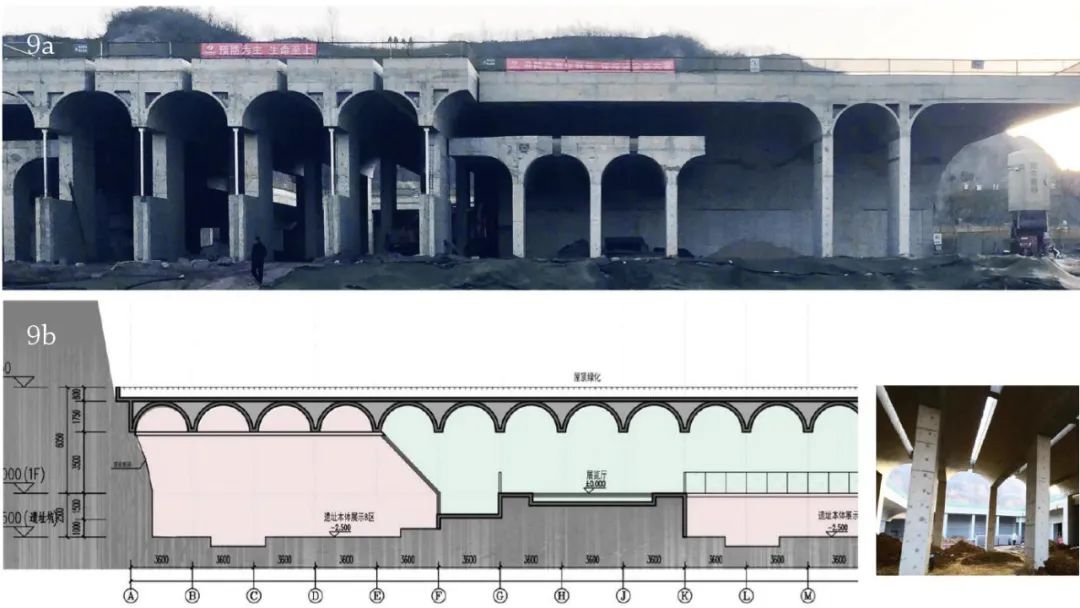

(2)聚落—记忆的建构:巩义黄冶三彩窑址周围的大黄冶、小黄冶村,都是典型的黄土窑洞聚落。层叠错落的靠崖窑洞蔓延伸展,连续的窄而深的筒形拱结构,形成黄土丘陵地区独特的乡土聚落文化景观。连续拱的结构是聚落—记忆的象征性要素,以此作为博物馆的空间结构设计的母题,通过精心布局不同高度与尺寸的“瘦窑”形态,不仅强化了传统建筑的形式美感,而且以一种创新的方式再现了“瘦窑”令人赞叹的轮廓线条,成为博物馆标志性的建筑造型语言(图9、10)。

9 聚落—记忆的建构

9a杜世虎 摄,9b张宗鹏 绘

10 博物馆立面效果,杜世虎 摄

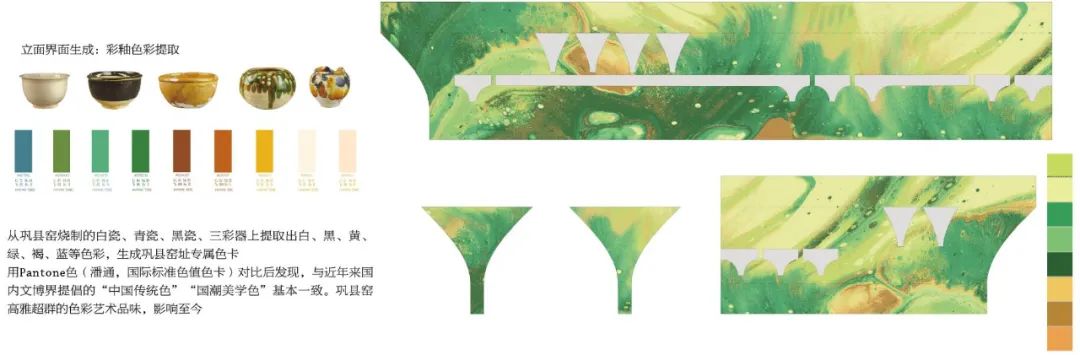

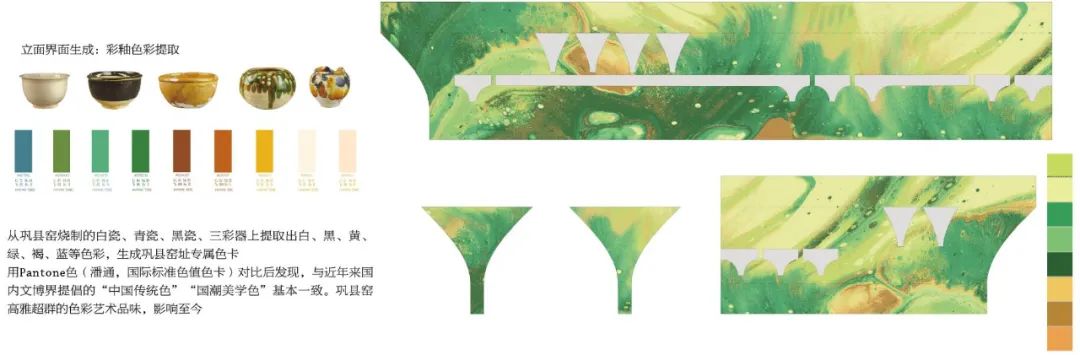

(3)釉彩—记忆的唤醒:黄冶三彩窑遗址出土的唐三彩,釉色丰富多样,具有较强的装饰性。主要包括绿、黄、白、酱、蓝等5种颜色,以五色搭配而色彩丰富、层次鲜明,呈现出华美、绚烂的色彩效果,是巩义黄冶三彩独特的釉彩—记忆。色彩记忆的唤醒通过建筑表皮设计而实现,通过色彩地理学的分析方法,提取黄冶三彩的36种渐变色构成的色彩谱系,经由艺术家二次创作,170余万块釉面马赛克瓷砖镶嵌而成博物馆表皮肌理。随着四时光影变化,游客仿佛漫步在斑驳陆离的黄冶三彩的釉彩世界之中(图11-13)。

11 釉彩—记忆的唤醒,尹诗婉 绘

12 立面试灯效果,刘陶陶 摄

13 立面肌理效果,杜世虎 摄

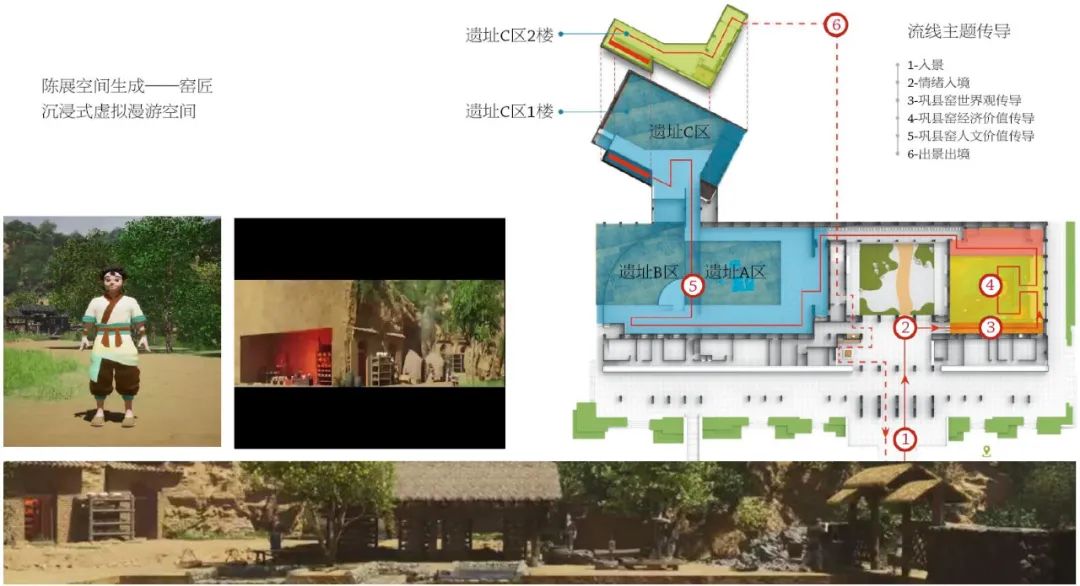

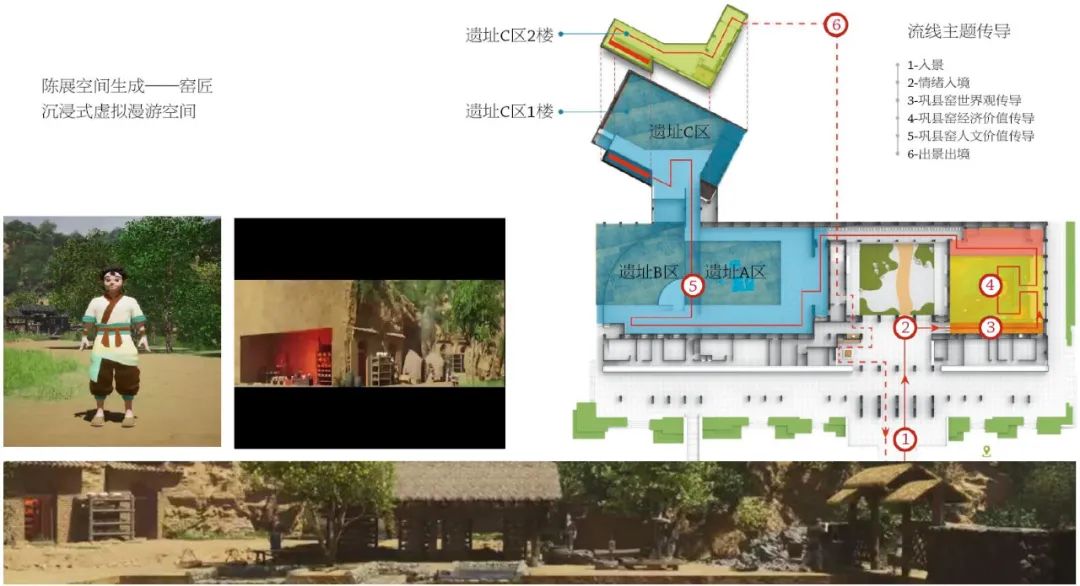

(4)工艺—记忆的体验:黄冶三彩的技术工艺与其窑址的功能布局的呈现紧密相关,博物馆室内展示空间以采用“总—分”线性叙事结构组成系列展厅。以遗址本体为线索,介绍唐三彩烧制的工艺流程,并形成并联式的流线组织。主要遗址展厅采用28m大跨空间,在视觉上将几个遗址区串联为一个整体,通过作坊、窑炉、陈腐池、沉淀池等不同类型的遗存,并辅助以混合现实等数字展示手段,全景式整体展示黄冶三彩的工艺—记忆(图14)。

14 工艺—记忆的虚拟体验

(5)社会—记忆的再现:巩义黄冶三彩窑遗址作为丝绸之路世界遗产的重要遗存,是繁荣富足、华丽高雅的盛唐景象的缩影,也是古代中国对外文化交流、贸易往来的历史见证。为再现盛唐意象的社会—记忆,博物馆设计中的室内陈展与数字技术融合设计,运用数字人小窑匠引导观众沉浸式漫游体验隋唐时期古代中国社会图景和古代丝绸之路的“三彩之路” (图15)。

15 社会—记忆的唤醒,数字人导览设计

14.15来源:河南知新营造规划设计有限公司 提供

4 结论与展望

遗产环境下的设计问题,并非单纯的遗产保护问题,也非常规的设计问题,它是在解读和建构一种超越时间性的历史与现实的关系,建立一种关联性的、对话的遗产模式[6]。遗产环境下的设计问题,需要直面记忆与历史之间的罅隙,重新审视遗产环境这一“场所”,将其中所有在空间上似乎毫无关联的环境要素,在历史的维度上确认各自的身份和关系,使其成为可理解的,成为地域—记忆、聚落—记忆、社会—记忆的一部分。因此,遗产环境下的设计问题,是联系记忆与历史之间的“场所”空间重塑的问题,即建构 “记忆之场”。

遗产环境的“记忆之场”模型的建构与转译,需要以“场所”的实在性、象征性、功能性特征为依据,根据遗产保护的基本理论,建立遗产的价值模型和现状模型,从而提取遗产环境“记忆之场”的真实性、完整性、延续性相关的核心要素,通过“场所”的层级、结构和特性的分析,进而完成对其形式构成的创造性转化和空间意象表达。“记忆之场”的空间转译,是让无形的历史有形化、空间实体化的一种有效手段,也是以最小的空间标识实现遗产价值和意义最大化的方法。

目前,遗产环境中“记忆之场”的设计方法尚在探索阶段,只是初步厘清了记忆之场模型建构的方法,完成了“场所”特性与遗产保护理念的嫁接,提出了从记忆之场概念模型向空间设计转译的基本方法。但对于“记忆之场”模型从概念模型向定量模型的跨越,“场所”层次、结构和特性的空间矢量化表达等方面,尚有很长的探索周期。通过案例研究可以表明,“记忆之场”的存在建构与空间设计方法,有助于建立历史时空与现实环境中的真实联系,“延续周围环境和当地社区文化和历史的连续性”[7],在不断演变的城乡环境背景中,为遗产的韧性保护发展提供了更多可能性。□

[巩义黄冶三彩窑遗址博物馆]

主持建筑师:郑州大学建筑学院 | 吕红医,李建东

建筑设计:河南知新营造规划设计有限公司 | 张宗鹏,白庆韬,张宪,王亚威,黄奕齐

立面装饰设计:河南知著文化创意有限公司 | 尹诗婉

室内陈展策划及设计:河南知著文化创意有限公司 | 王帅,张蕊蕊,程倩倩

数字陈展设计:河南云跻数文科技有限公司 | 张舒尧,田昀青,伦鹏聪

结构设计顾问:河南省建筑设计研究院有限公司 | 王世权

参考文献

[1] 诺拉.记忆之场:法国国民意识的文化社会史[M].南京:南京大学出版社,2020.

[2] 诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象[M].武汉:华中科 技大学出版社,2020.

[3] 海德格尔.演讲与论文集[M].北京:商务出版社,2018.

[4] 张松.城市文化遗产保护国际宪章国内法规选编[M]. 上海:同济大学出版社,2007.

[5] 河南省文物考古研究院,等.巩义黄冶窑[M].北京:科学 出版社,2016.

[6] 哈里森.文化和自然遗产批判性思路[M].上海:上海古 籍出版社,2021.

[7] QUE W,ZHANG J.Book Review: Richard A. Engelhardt (Editor-in-Chief), Asia Conserved: Lessons Learned from the UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation (2000-2004)[J].Journal of Cultural Heritage,2008(9):223.

吕红医*(通信作者)

B.1970,西安建筑科技大学博士

郑州大学建筑学院教授

lvhongyi1025@zzu.edu.cn

张宗鹏

B.1988,华南理工大学硕士

河南知新营造规划设计有限公司工程师

李建东

B.1978,重庆大学硕士

郑州大学建筑学院副教授

国家社会科学基金

项目批准号:24&ZD034

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

全文刊载于《世界建筑》202503-04期。转载请注明出处

点击下方“阅读原文”购买202503-04期《世界建筑》杂志

Lieux De Mémoire as a Tool of Architectural Design in Historic Heritage Environments: The Design of Gongyi Huangye Sancai Kiln Site Museum as an Example

吕红医*,张宗鹏,李建东

LYU Hongyi*, ZHANG Zongpeng, LI Jiandong

摘要:本研究探讨了记忆之场理论在遗产环境中的设计应用,重点分析了遗产环境下记忆之场的存在建构及其在建筑设计中的表达。通过巩义黄冶三彩窑址博物馆的设计研究和分析,结果表明采用“记忆之场”可以甄别遗产环境中场所的特征及核心要素,利于理解历史场所的复杂性,延续历史环境的文脉。本文建议在历史环境的建筑设计项目中可针对性地重构场所记忆,以推动城乡历史环境的保护与可持续发展。

关键词:记忆之场,存在建构,历史环境,巩义窑址,遗址博物馆

0 引言

随着全球化进程的加速,地方性设计与历史文化遗产保护的需求日益迫切,历史环境中的设计在文化遗产保护中的重要性逐渐凸显。历史环境中的建筑设计不仅需要关注建筑的形式和功能,更要注重其对所依存的历史环境的回应,以及对其场所记忆的重构。既有的遗产环境中的设计方法或仅考虑历史环境的修复,或更侧重于抽象的形式表达,往往忽视了记忆和历史之间的裂隙,而基于记忆之场理论的设计方法则通过将历史环境中遗产价值要素在记忆之场中的重构与形式表达,旨在最大程度地延续历史环境的文脉。因此,探讨历史环境中的建筑设计在城乡文化遗产保护的应用上具有重要的现实意义。

1 理论框架

1.1 遗产环境:记忆与历史的裂隙

面对全球化、城市化引发的历史进程加速演变,事物发展和消亡的速度越来越快,由此而带来的是社会—记忆的消失、意识形态—记忆的终结和地域—记忆的模糊不清。在这样一个关键时期,文化遗产所承载的价值,对于国家和地区的集体记忆与历史的传承及文明延续所起的作用,越来越受到普遍重视。

一般认为,历史等同于记忆。然而,记忆与历史并非同义词,甚至常处于对立状态。记忆总是当下的现象,是与永恒的现实之间的真实联系。而历史一直是对不再存在的事物的可疑的、不完整的重构,是对过去的再现。从其依托对象来看,记忆根植于具象之中,如空间、行为、形象和器物。历史关注的只有时间之流、事物演变及其相互关系[1]。总体而言,历史活跃在时间中,依附事件而存在,而记忆根植于空间中,有其赖以存续的场域。

遗产环境作为一种社会—记忆、地域—记忆所凝结和藏匿的场所,既是当代城乡环境的一部分,具有其现实性特点,又是历史事件所依托的空间场景,具有历史性特征。遗产环境的这种双重性特征,使其深陷记忆与历史的逻辑裂隙之中,是矛盾性的焦点,也是其共存的基础,是其对立统一的场域空间。

1.2 场所与记忆之场

根据诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)的解释,场所(Loci)是由具有物质的本质、形态、质感及颜色的具体的物所组成的整体[2],或海德格尔的“物物集结之所”(A thing gathers world)[3]。场所,具有层级性、结构性和空间特性等特征,分为自然场所和人工场所,其中场所的边界和特性是揭示其存在意义的关键。

而“记忆之场”(Lieux de mémoire)是历史学家皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)创造的一个术语,由“场所”(lieu)和“记忆”(mémoire)两个词构成。诺拉认为,场所是混合的场所,是合成的变体,它与生死、时间和永恒有着内在联系;它置身于集体与个体、平淡与神圣、静止与变动的螺旋关系中。唯有记忆之场可以让时间停滞,让事物的状态固定下来,让无形的东西有形化,将意义的最大值锁定在最小的标记中。因此,记忆之场来自它们在事物持续变化和不可预测的发展中的转化能力[1]。基于此,笔者提出一种在历史环境中创新设计的方法。

1.3 记忆之场的特征

记忆之场具有实在性、象征性和功能性的特征,三者同时存在于一个场域中,在不同情况下对事物产生影响的程度不同。记忆之场的实在性,指的是物之物性,即物质的外观、形态、结构、材料等因素所构成的有形之物的总和,可以理解为诺伯舒兹的场所。记忆之场的功能性,指的是事物的功用、效能、技术工艺等相关因素,可以理解为事物生成的因素。记忆之场的象征性,包含历史、文化、地域、风俗习惯等,是场所精神与意义所生发的内容。

记忆之场具有场所的原初意义,即“物物集结之所”,也是海德格尔谈到的“回忆聚集”之所,是藏匿“作为本质之物和曾在之物允诺自身的东西”的场所[3]。因此,记忆之场概念模型的内核是实在性,中间是功能性,外缘是象征性(图1)。

1 记忆之场的特征模型示意,吕红医 绘

2 方法:遗产环境中记忆之场的存在建构

遗产环境,尤其是在城乡发展进程中存续的遗产环境,既是长时空维度的历史与稍纵即逝的现实之间的真实联系,也是保护与发展、新与旧、批判与继承的复杂矛盾体。遗产环境凝结与藏匿着场所的记忆与历史,具有记忆之场的原型意象。只有以记忆之场的特征刻画其存在的空间层次和结构特性,通过形式建构与意象表达,才能将隐遁于无形的时间流中的历史有形化和具象化,重塑场所精神。

2.1 场所特征—价值模型

记忆之场的建构首先需建立场所特征—价值模型。价值评估是对物质文化遗产及其存续环境深入认识的手段,是确定遗产保护展示对象与重点的基础。遗产价值主要包含三大价值:历史价值、艺术价值和科学价值。作为集体记忆与个人记忆的场域空间,遗产环境还具有社会价值[4]。因此,记忆之场的价值评价模型包含以下4个子模型:历史价值评价模型、艺术价值评价模型、科学价值评价模型和社会价值评价模型。其中,历史价值评估主要对应于遗产环境的象征性要素的筛选分级,即遗产所具有的历史作用地位和文化意义等;艺术价值评估主要对应于遗产环境的实在性要素,即遗产及其依存环境的构成、形态、遗产的结构、材料特性等所组成的整体,同时也包含对其造型、质感、色彩等在艺术、文化意义方面象征性要素的分析;科学价值评估主要对应于遗产环境的功能性要素,如遗产的功用、效能、技术工艺等的系统梳理,重点评价遗产在其类型“谱系”中的地位与作用;遗产社会价值评估主要对应于遗产的象征性要素的当代意义的阐释与重塑,如其在文明赓续等国家意志—记忆传递中的作用与价值等(图2)。

2 记忆之场存在建构示意1,吕红医 绘

2.2 场所特征—现状模型

记忆之场建构的空间场景实现,需要建立场所特征—现状评价模型,从而指导遗产环境的保护发展策略与实施路径的提出。遗产现状评价模型包括真实性评估、完整性评估与延续性评估3个评价子模型。遗产真实性评估,主要是记忆之场的特征与遗产真实性的关系建构,即历史真实、效用真实和形式真实;遗产完整性评估,主要是记忆之场的特征与遗产完整性的关系建构,即意义完整、功能完整、形式完整;而遗产延续性评估,主要是记忆之场的特征与遗产延续性的关系建构,即价值延续、功能延续、形式延续(图3)。

3 记忆之场存在建构示意2,吕红医 绘

2.3 形式建构与意象表达

形式建构与意象的表达,是通过对场地特征—价值模型、场地现状模型的分析,提取构成记忆之场的象征性、实在性、功能性的核心空间要素,充分利用场地设计、建筑设计、环境景观设计、室内展陈设计、数字展示设计等设计方法与技术手段,通过空间建构与形式转译将记忆之场的历史意义和价值充分揭示出来。

3 案例分析:巩义黄冶三彩窑遗址博物馆设计

3.1 项目概况

巩义黄冶三彩窑遗址是全国重点文物保护单位巩义窑址的重要组成部分,位于巩义市市区以东的大黄冶村、小黄冶村,地处嵩山北麓浅山丘陵地带。遗址包括窑炉、作坊、灰坑等,沿西泗河两岸沟谷地带延绵7km(图4)。黄冶三彩窑址是我国发现最早、面积最大、产品种类最多、烧造工艺最高的三彩窑址,由此确定了洛阳唐三彩的主要产地,是中国陶瓷史上重要的里程碑。

4 巩义黄冶三彩窑址区位,来源:河南知新营造规划设计有限公司 提供

巩义黄冶三彩窑遗址博物馆选址于西泗河东岸的沟谷地,紧邻窑址考古发掘区。发掘区总面积约700m2,由南往北分为3个考古区域,其中A区主要为作坊、沉淀池、陈腐池、淘洗池等遗址,推测为唐三彩原材料初加工区域;B区主要包括2个作坊、5座窑炉、地面彩色釉斑遗址等,推测为唐三彩晾坯、上釉、初烧工作区;C区主要为3座窑炉,推测为唐三彩复烧工作区[5](图5)。

5a 巩义黄冶三彩窑址发掘区现状,张宗鹏 绘

5b A、B、C 3个考古区域,根据考古发掘报告,张宗鹏 改绘

3.2 黄冶三彩窑:记忆之场存在建构

黄冶三彩窑址博物馆的设计遵循了设计之场存在建构的总体逻辑:场所特征提取—价值模型—现状分析模型—形式建构—意象表达。

首先,结合场所特征要素的提取,建构记忆之场的价值模型。场所的物质性特征提取主要是对于遗产环境地域—记忆和出土器物的形式—记忆的挖掘,即黄土丘陵谷底、河流、窑场、靠崖窑洞聚落,以及黄冶三彩的器物器形及釉彩特征。功能性特征的提炼,即遗址规模、功能布局及其工艺流程,窑炉、作坊、沉淀池、陈腐池位置作用等梳理,确定其在窑址“谱系”中的地位。象征性特征主要挖掘巩义黄冶窑址所揭示的隋唐时期的社会经济景象,重塑巩义盛唐时期的社会—记忆。场所的物质性、功能性和象征性要素的挖掘,形成记忆之场的价值模型,确定保护展示的层级、结构与重点(图6)。

6 黄冶三彩窑址“记忆之场”的价值建构,吕红医 绘

其次,依据场所特征要素的构成,建立遗产环境现状评估模型。对于遗产环境的真实性、完整性和延续性进行评估,主要是评估其与遗址的象征性、功能性和实在性的关系。真实性评估模型,得出历史关联弱、技术工艺关联弱和形式关联弱。完整性评估模型,得出与文化完整弱、功能完整弱、形式完整弱。延续性评估模型,得出功能延续弱、价值延续弱、形式延续弱。因此,提出黄冶三彩窑记忆之场的建构策略:真实性建构——建构历史文化的关联、技术工艺关联、建构功能形式关联;完整性建构——文化意义重构、功能性空间修复、建立多层次文化景观体系;延续性建构——延续生产性功能意象、加强多元价值阐释、强化地域—记忆要素(图7)。

7 黄冶三彩窑址“记忆之场”的存在建构逻辑,吕红医 绘

基于此,提出博物馆作为记忆之场的空间形式建构意象:黄土台·西泗水河·靠崖窑洞·釉彩。首先,强化黄土丘陵沟谷·西泗水河地域—记忆的地景营造;然后,强化黄土台地与多层靠崖窑洞的聚落—记忆(建筑形态);进而,强化三彩技术工艺流程的工艺—记忆(功能流线);最后,强化黄冶三彩的釉彩—记忆(表皮肌理)。

3.3 形式意象表达

形式意象的表达,是充分利用景观设计、功能流线设计、建筑与结构设计、室内陈展设计与数字展示设计等复合设计手段,将记忆之场所包含的内容有效地传达出来,包括地域—记忆的重塑、聚落—记忆的建构、釉彩—记忆的唤醒、社会—记忆的再现等。

(1)地域—记忆的重塑:充分利用黄土的沉积,丘陵的轮廓、层叠的台地,蜿蜒曲折的古河道,这些构成遗产环境地景要素,塑造黄冶三彩窑址的历史地理景观风貌。博物馆依丘陵、河流而建,以旱河景观标识展示古河道遗址,一座平桥自河上横跨而过,既连接了当代城市道路,也划定了地域—记忆的遗产边界(图8)。

8 地域—记忆的重塑,杜世虎 摄

(2)聚落—记忆的建构:巩义黄冶三彩窑址周围的大黄冶、小黄冶村,都是典型的黄土窑洞聚落。层叠错落的靠崖窑洞蔓延伸展,连续的窄而深的筒形拱结构,形成黄土丘陵地区独特的乡土聚落文化景观。连续拱的结构是聚落—记忆的象征性要素,以此作为博物馆的空间结构设计的母题,通过精心布局不同高度与尺寸的“瘦窑”形态,不仅强化了传统建筑的形式美感,而且以一种创新的方式再现了“瘦窑”令人赞叹的轮廓线条,成为博物馆标志性的建筑造型语言(图9、10)。

9 聚落—记忆的建构

9a杜世虎 摄,9b张宗鹏 绘

10 博物馆立面效果,杜世虎 摄

(3)釉彩—记忆的唤醒:黄冶三彩窑遗址出土的唐三彩,釉色丰富多样,具有较强的装饰性。主要包括绿、黄、白、酱、蓝等5种颜色,以五色搭配而色彩丰富、层次鲜明,呈现出华美、绚烂的色彩效果,是巩义黄冶三彩独特的釉彩—记忆。色彩记忆的唤醒通过建筑表皮设计而实现,通过色彩地理学的分析方法,提取黄冶三彩的36种渐变色构成的色彩谱系,经由艺术家二次创作,170余万块釉面马赛克瓷砖镶嵌而成博物馆表皮肌理。随着四时光影变化,游客仿佛漫步在斑驳陆离的黄冶三彩的釉彩世界之中(图11-13)。

11 釉彩—记忆的唤醒,尹诗婉 绘

12 立面试灯效果,刘陶陶 摄

13 立面肌理效果,杜世虎 摄

(4)工艺—记忆的体验:黄冶三彩的技术工艺与其窑址的功能布局的呈现紧密相关,博物馆室内展示空间以采用“总—分”线性叙事结构组成系列展厅。以遗址本体为线索,介绍唐三彩烧制的工艺流程,并形成并联式的流线组织。主要遗址展厅采用28m大跨空间,在视觉上将几个遗址区串联为一个整体,通过作坊、窑炉、陈腐池、沉淀池等不同类型的遗存,并辅助以混合现实等数字展示手段,全景式整体展示黄冶三彩的工艺—记忆(图14)。

14 工艺—记忆的虚拟体验

(5)社会—记忆的再现:巩义黄冶三彩窑遗址作为丝绸之路世界遗产的重要遗存,是繁荣富足、华丽高雅的盛唐景象的缩影,也是古代中国对外文化交流、贸易往来的历史见证。为再现盛唐意象的社会—记忆,博物馆设计中的室内陈展与数字技术融合设计,运用数字人小窑匠引导观众沉浸式漫游体验隋唐时期古代中国社会图景和古代丝绸之路的“三彩之路” (图15)。

15 社会—记忆的唤醒,数字人导览设计

14.15来源:河南知新营造规划设计有限公司 提供

4 结论与展望

遗产环境下的设计问题,并非单纯的遗产保护问题,也非常规的设计问题,它是在解读和建构一种超越时间性的历史与现实的关系,建立一种关联性的、对话的遗产模式[6]。遗产环境下的设计问题,需要直面记忆与历史之间的罅隙,重新审视遗产环境这一“场所”,将其中所有在空间上似乎毫无关联的环境要素,在历史的维度上确认各自的身份和关系,使其成为可理解的,成为地域—记忆、聚落—记忆、社会—记忆的一部分。因此,遗产环境下的设计问题,是联系记忆与历史之间的“场所”空间重塑的问题,即建构 “记忆之场”。

遗产环境的“记忆之场”模型的建构与转译,需要以“场所”的实在性、象征性、功能性特征为依据,根据遗产保护的基本理论,建立遗产的价值模型和现状模型,从而提取遗产环境“记忆之场”的真实性、完整性、延续性相关的核心要素,通过“场所”的层级、结构和特性的分析,进而完成对其形式构成的创造性转化和空间意象表达。“记忆之场”的空间转译,是让无形的历史有形化、空间实体化的一种有效手段,也是以最小的空间标识实现遗产价值和意义最大化的方法。

目前,遗产环境中“记忆之场”的设计方法尚在探索阶段,只是初步厘清了记忆之场模型建构的方法,完成了“场所”特性与遗产保护理念的嫁接,提出了从记忆之场概念模型向空间设计转译的基本方法。但对于“记忆之场”模型从概念模型向定量模型的跨越,“场所”层次、结构和特性的空间矢量化表达等方面,尚有很长的探索周期。通过案例研究可以表明,“记忆之场”的存在建构与空间设计方法,有助于建立历史时空与现实环境中的真实联系,“延续周围环境和当地社区文化和历史的连续性”[7],在不断演变的城乡环境背景中,为遗产的韧性保护发展提供了更多可能性。□

[巩义黄冶三彩窑遗址博物馆]

主持建筑师:郑州大学建筑学院 | 吕红医,李建东

建筑设计:河南知新营造规划设计有限公司 | 张宗鹏,白庆韬,张宪,王亚威,黄奕齐

立面装饰设计:河南知著文化创意有限公司 | 尹诗婉

室内陈展策划及设计:河南知著文化创意有限公司 | 王帅,张蕊蕊,程倩倩

数字陈展设计:河南云跻数文科技有限公司 | 张舒尧,田昀青,伦鹏聪

结构设计顾问:河南省建筑设计研究院有限公司 | 王世权

参考文献

[1] 诺拉.记忆之场:法国国民意识的文化社会史[M].南京:南京大学出版社,2020.

[2] 诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象[M].武汉:华中科 技大学出版社,2020.

[3] 海德格尔.演讲与论文集[M].北京:商务出版社,2018.

[4] 张松.城市文化遗产保护国际宪章国内法规选编[M]. 上海:同济大学出版社,2007.

[5] 河南省文物考古研究院,等.巩义黄冶窑[M].北京:科学 出版社,2016.

[6] 哈里森.文化和自然遗产批判性思路[M].上海:上海古 籍出版社,2021.

[7] QUE W,ZHANG J.Book Review: Richard A. Engelhardt (Editor-in-Chief), Asia Conserved: Lessons Learned from the UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation (2000-2004)[J].Journal of Cultural Heritage,2008(9):223.

吕红医*(通信作者)

B.1970,西安建筑科技大学博士

郑州大学建筑学院教授

lvhongyi1025@zzu.edu.cn

张宗鹏

B.1988,华南理工大学硕士

河南知新营造规划设计有限公司工程师

李建东

B.1978,重庆大学硕士

郑州大学建筑学院副教授

国家社会科学基金

项目批准号:24&ZD034

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号全文刊载于《世界建筑》202503-04期。转载请注明出处

点击下方“阅读原文”购买202503-04期《世界建筑》杂志