研究前沿

应县木塔结构稳定性评估预问题之我见

摘要: WA丨刘畅,赵寿堂,王昂丨应县木塔结构稳定性评估预问题之我见丨建筑学科前沿研究:国家重点研发计划原创WA世界建筑WA世界建筑 World Architecture2024年11月14日 17:02北京应县木塔结构稳定性评估预问题之我见Opinion on the Preliminary Issue of the Structural Stability Assessment of Yingxian Wooden Pagoda刘畅*,赵寿堂,王昂LIU Chang*, ZHAO Sh ...

WA丨刘畅,赵寿堂,王昂丨应县木塔结构稳定性评估预问题之我见丨建筑学科前沿研究:国家重点研发计划原创 WA世界建筑WA 世界建筑 World Architecture 2024年11月14日 17:02 北京应县木塔结构稳定性评估预问题之我见

Opinion on the Preliminary Issue of the Structural Stability Assessment of Yingxian Wooden Pagoda

刘畅*,赵寿堂,王昂

LIU Chang*, ZHAO Shoutang, WANG Ang

摘要:国家重点研发计划支持项目《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》研究指南在明确常规研究内容的同时,强调了“研究应县木塔营建历史、形制、用材原则,构件劣化特征与损伤累积效应关系”。清华大学建筑学院研究团队认为该问题正是应县木塔结构稳定性评估工作的基础性“预问题”,并就此进行延伸思考,提出此“预问题”的3个方面及解决问题的相应技术路线。

关键词:应县木塔稳定性,预问题,理想模型,材料损伤,变形累积

作为中国古建筑的杰出代表,应县木塔在结构高度和体量上为木结构之最,建造年代古远,历史维修痕迹众多,外围塔刹、屋面、阶基,内部像设、壁画保存较为完整[1-5]。应县木塔的保护堪称中国古代木结构建筑保护最具挑战性的工作。数十年来,文物保护领域围绕木塔保护“全科问题”中的“骨科问题”展开过大量讨论[6-19],而2023年国家重点研发计划支持项目《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》(以下简称“本项目”)则旨在从界面到节点到整体结构,从静力到动力条件研究木塔的结构稳定性,进而合理制定木塔保护方案。在本项目整体计划中,理解木塔本体、查清木塔病害是一切工作的基础。这种基础性工作不仅体现在本项目对于数据库系统需求的急迫性上,也体现在其后一系列力学实验对于木塔1/8实体模型制作的各项切实要求上。本文针对这个“预问题”的基础理想模型、材料损伤问题和变形累积问题展开探讨。

1 问题的提出

在中国文化遗产研究院承担的国家重点研发计划支持项目《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》当中,参照项目指南中对于研究内容“研究木塔榫卯节点、斗拱及铺作层连接界面耦合性能;研究应县木塔营建历史、形制、用材原则,构件劣化特征与损伤累积效应关系,修缮用材适用性评价方法;研究木塔稳定性预测分析模型及在自重和常遇荷载作用下考虑损伤累积效应的结构承载机制;研究考虑木塔结构连接界面耦合性能的抗震承载能力和倒塌模式;研究木塔结构稳定性提升的保护措施”的要求,清华大学建筑学院负责课题二“木塔榫卯节点、斗栱及铺作层连接界面耦合性能研究”,并参与课题一“应县木塔本体信息采集、挖掘与数据模型构建”的工作。

本课题组的核心工作围绕“应县木塔营建历史、形制、用材原则,构件劣化特征与损伤累积效应关系”展开,而这部分工作恰是其余研究工作的基础性“预问题”。

提出“预问题”的背景是我们不能在木塔本体上实施带有破坏性风险的加载实验,这就需要我们一边深入了解木塔现状,一边结合模型进行推理和验证工作——具体而言,就是要在不同尺度上结合数字和实体两套模型的搭建完成稳定性评估工作。于是,课题的“预问题”需涵盖以下方面:

(1)需要什么样的基础数据模型?

数字模型具有数据工程方面的优势,作为基础信息的模型,它要适合搭建、整合多源信息平台的需求,并能综合表达木塔原始设计和现存状况,其准确性、合理性、有效性应当清晰;以Ansys为代表的专业数字模型用于专业模拟分析,需要基本的信息记录模型为专业分析的简化模型提供必要的基础信息。

(2)需要什么样的实体实验模型?

实体模型则需直接用于结构实验验证,与数字模型相比,实体模型的最大挑战在于如何模拟木材现状的材料劣化、变形累积。

2 理想模型

我们可以用诸多现代技术手段采集木塔现状外观空间姿态数据[20-21],也可大量采集露明构件材质甚至部分隐蔽构件的材质信息[22-23],但如果要量化木塔在经历一系列自然和人为作用之后的现状材质、形貌的累积损伤,则需首先能够描述木塔的始建状况。考虑到施工误差、局部微小调整、材料在建设过程中的形变等因素,明确木塔始建状况是不可能完成的任务。在此情况下,理想模型仅能描述木塔原始设计,进而叠合理想模型与现状得到大致的变化值。因此,需要先就木塔数字模型的准确性、合理性展开讨论。

木塔经历过多次测绘,数据覆盖面和数据量都非常大。就此,清华研究团队在项目启动之前进行过总结,形成了系列假说,推论得出木塔的营造用尺和材分°制度[23-25]。以这些假说为动态基础,参数化生成理想模型的基本尺度控制具有合理性。同时,参数化方式也为未来精细化研究、调整部分假说留下了空间和便捷路径。

首先需要说明的是,既有假说的起点是塔上相同设计尺度的木构件的分布情况。这是建立在考察木材取材、材料力学性质基础之上的。通过实测、统计方法逆向推导应县木塔大木结构的原始设计是建立理想模型的重要进步。

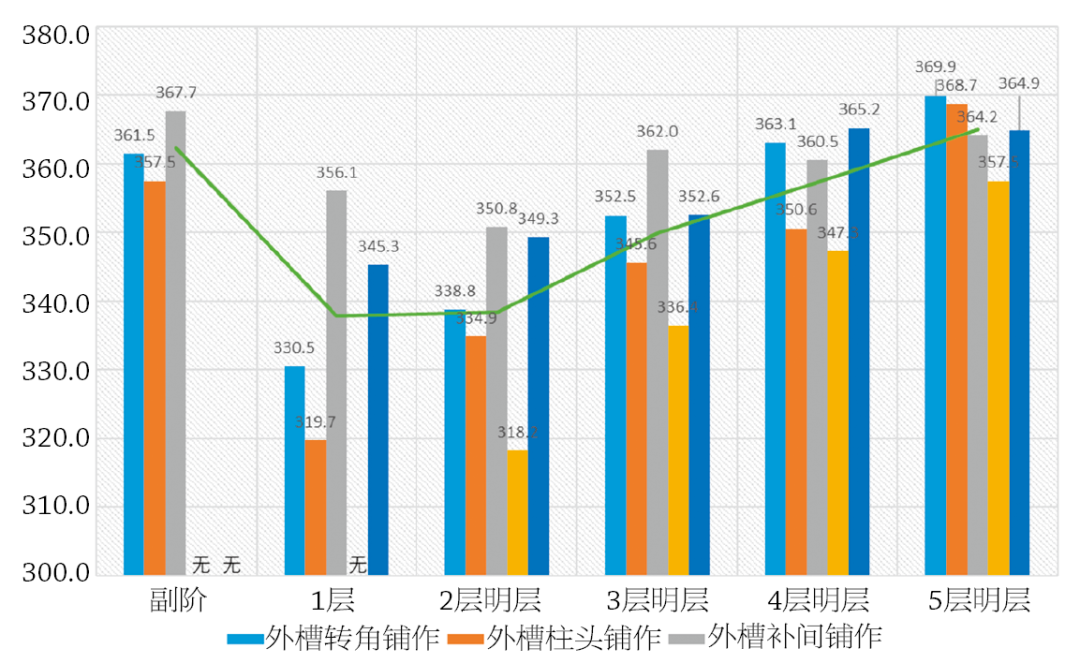

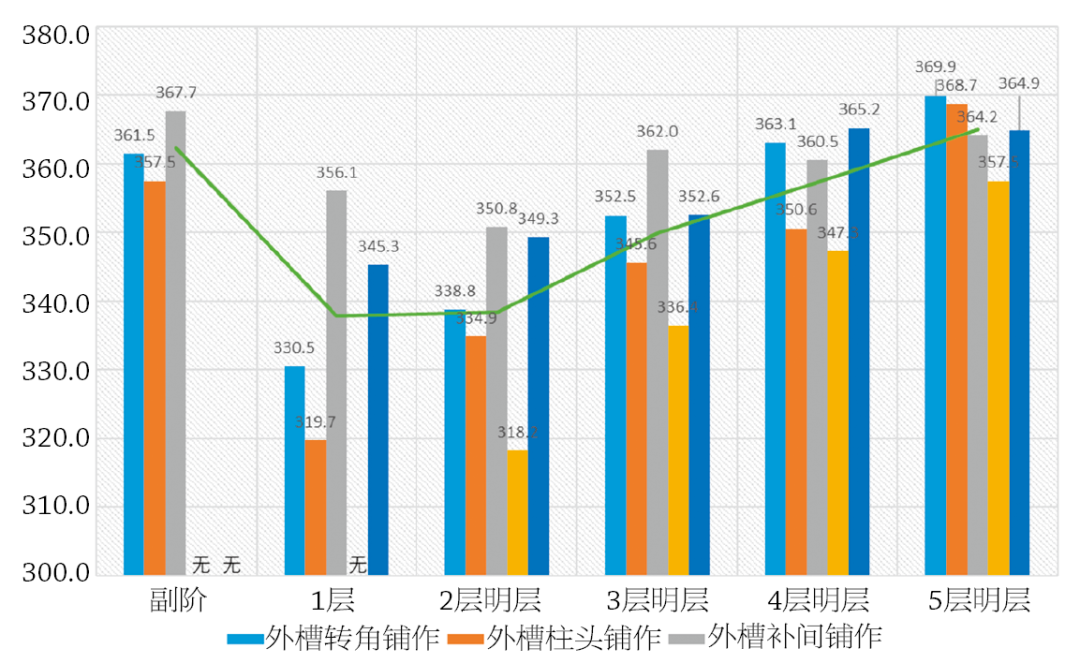

以木塔头跳华栱为例,其暴露部分根部的足材广测值呈现出清晰的受压形变正相关变化,其中个别转角铺作因其复杂的应力应变情况存在离散现象(图1)。

1 应县木塔各层铺作头跳华栱足材广均值统计柱形图,李泽辉 绘

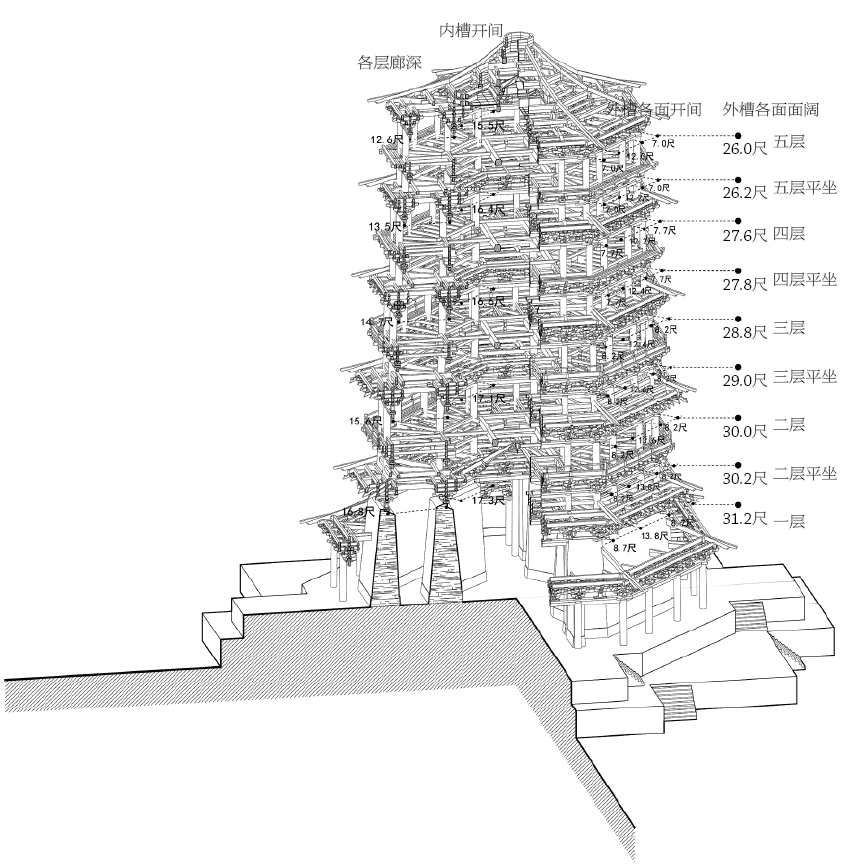

将测值与应力应变情况对应起来形成的测绘数据解读,反过来能够证明木塔原始设计的规律,得到相应的尺度设计假说:应县木塔营造尺长约306mm;应县木塔大木尺度设计中,材分°制度应已有较为广泛与成熟之应用。应县木塔理想材分°制度如下:足材广:单材广=20分°(1.2尺):14分°(0.84尺);材厚存在8分°(0.48尺)、9分°(0.54尺)、10分°(0.6尺)三种设计,酌情施用;9分°材厚使用最为广泛;1分°=0.6寸(合公制约18.4mm)。以此为第一假说,木塔各层平面、立柱侧脚、柱高、举折、斗栱尺度遂得以逐步复原,初步得到木塔理想模型的尺度框架(图2)。

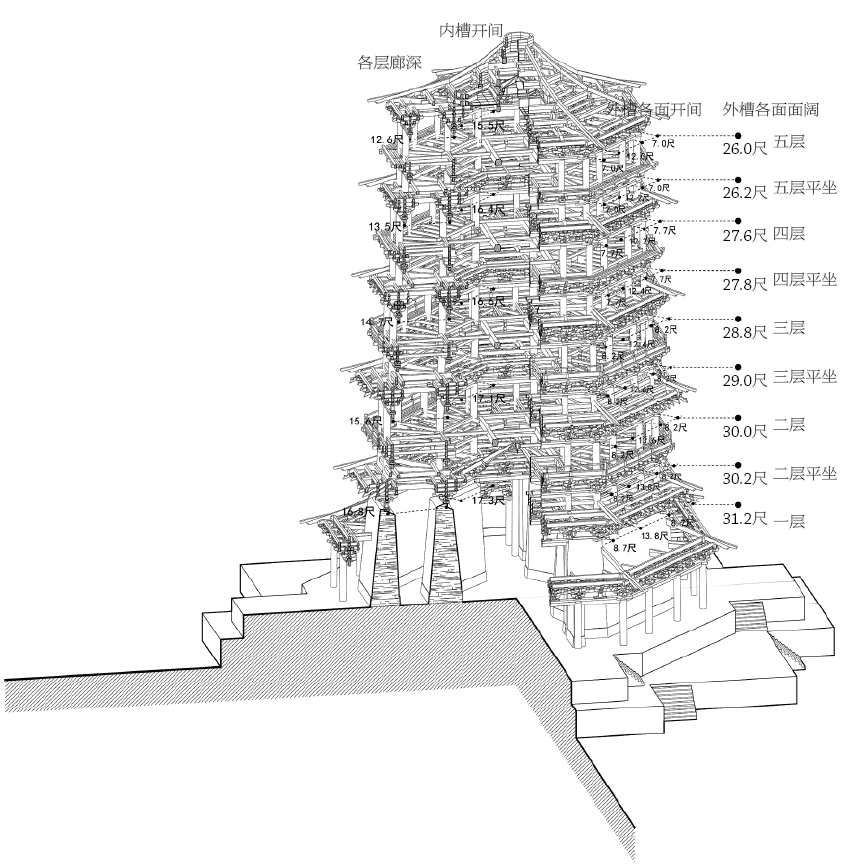

2 应县木塔理想模型尺度框架,李泽辉、王昂 绘

同时必须注意到,相对于控制精美的斗栱尺度、平面尺度,木塔还有一些用材略显变通或离散——以暗层支撑为代表且并不鲜见。在此之中,普拍枋的随意斜杀和阑额尺度变化对解读者尤其具有启发意义。以阑额尺度为例,二层阑额广的采样数据(现有样本均值315mm)小于三层数据(现有样本均值324mm),更显著小于四层(现有样本均值356mm)、五层数据(现有样本均值351mm)1)。虽然木塔结构中只有立柱柱头卯口与阑额高度直接相关,工匠在此可以最少地“削额适柱”,但是现有数据呈现的二—三—四/五层递增的现象,是否暗示着匠人某种对“阑额圈梁”递增作用的需求呢?

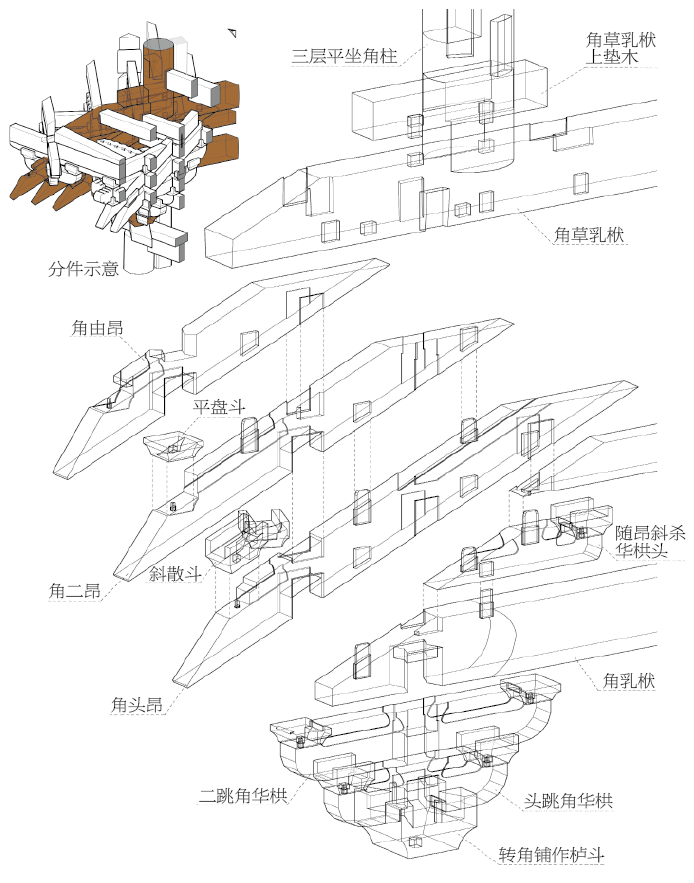

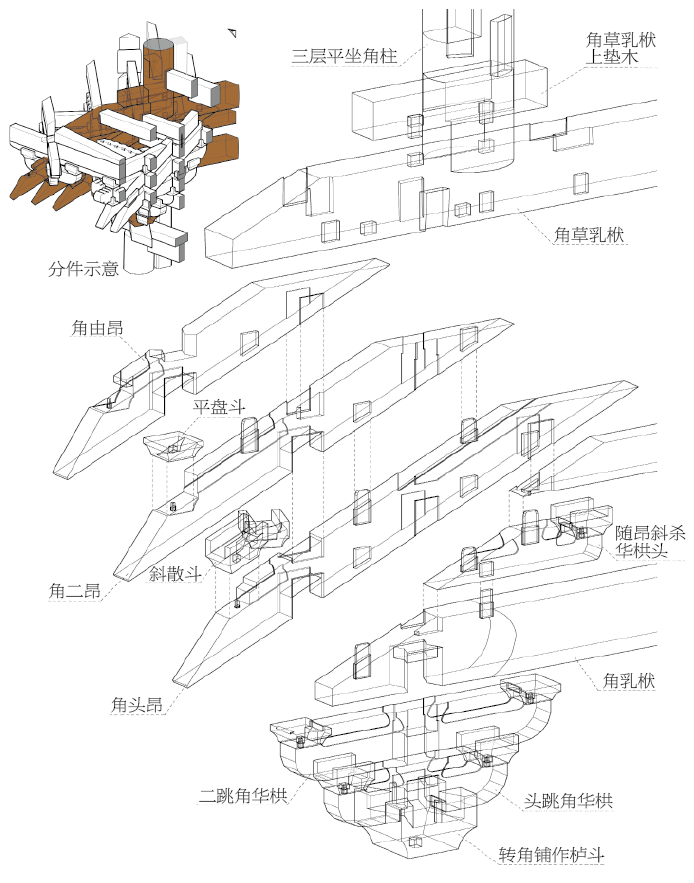

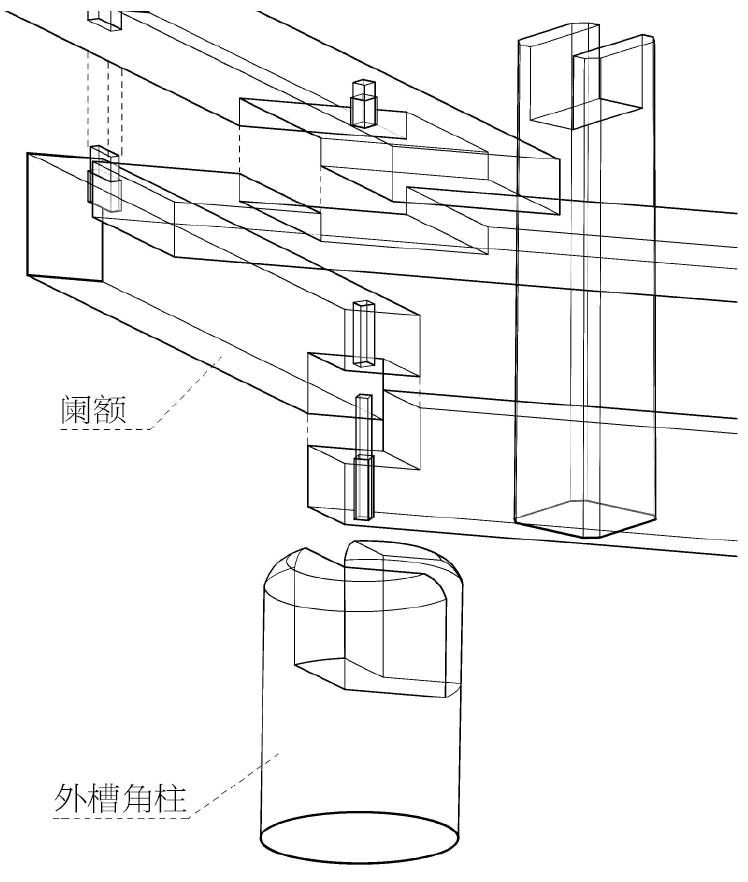

进而,尺度框架之外,构件榫卯关系直接影响木塔结构的力学性能。就此,在本项目之前,中国文化遗产研究院委托清华研究团队完成了木塔各层铺作及相关榫卯的调研课题2)。基于木塔构造变形处、残缺处所能够显露内部构造位置的8000多组音视频和图像采集,基于木塔五层20余张X射线成像[23],基于对无法探查部位的八边形对称法则推断,研究团队完成了该课题并绘制了237张榫卯图样(图3)。

3 应县木塔二层外槽转角铺作榫卯,王昂 绘

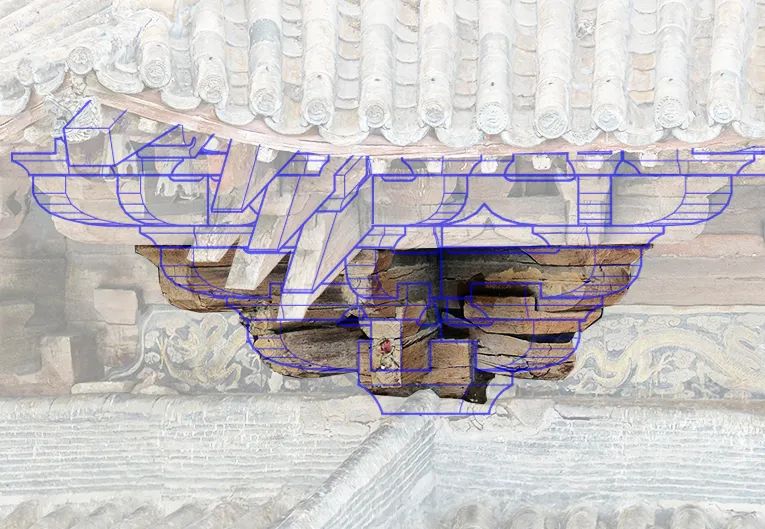

需要指出,现有模型中定然存在当前无法探知的深层榫卯构造,其中最为重要的当属木塔角柱和两侧阑额之间的交接关系——阑额藏于角柱之内,并不出头,且现状形变并未形成可供探查的间隙,也没有出现显著的拔榫现象,目前的研究尚且无法清晰反映内部榫卯构造。考虑到现状立柱阑额构件组保持相对完好的状况,阑额插入柱头内部不达柱心、松散连接的可能性很小,内部两侧均设螳螂头榫固定阑额的空间余地不足,判断两面阑额当均过柱心,并存在某种连接榫卯做法。进而考虑到木材端头搭接榫卯易沿着木材生长方向断裂破坏,本研究以两额间栽销做法为此处构造假说(图4)。

4 应县木塔角柱与阑额搭接榫卯做法假说示意,王昂 绘

在参数化地建构尺度框架、基本探明榫卯构造、记录构件续接/贯通使用情况的基础上,木塔原始设计的理想模型才能够实现。数字理想模型从局部到整体将被应用于本项目的各个课题,并指导足尺和各规模缩尺模型的制作。

3 材料损伤

本项目在材料损伤方面期待着对3个“预问题”予以解答。前两个问题关乎对于材料损伤的认识,第三个问题则是本项目执行中实体模型是否可能模拟材料损伤的发生,并在实体模型实验中验证理论分析。

前两个问题指的是损伤问题的双重影响——木塔的材料损伤对于木塔稳定性来说,并非只有简单的“加和性”作用,而是材质劣化和界面变化的复杂相互作用。因此,考察木塔现状材料损伤主要涉及两个方面——材料本身剩余强度和构件间界面摩擦系数的变化。

关于木构件的剩余强度,本研究团队所做的基础建筑学测量能够为下一步的木材学勘察提供参照系。建立的数据理想模型更需发展成为木塔数据库系统。数据库需记录构件开裂、腐朽、变形的情况,也需对比理想模型构件,将构件受压挠曲和压缩等准定量信息记录并反映出来——尤其以一层、二层塔身柱头铺作,外槽乳栿、内槽六椽栿等部位为重点。

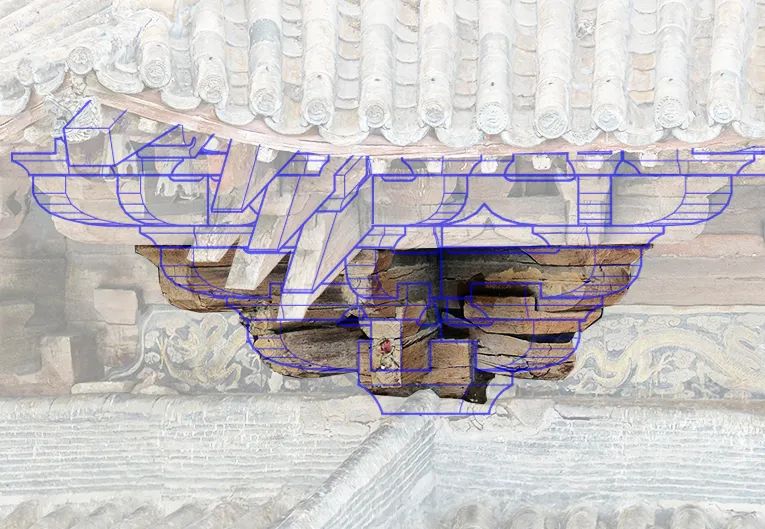

上文图1中木塔各层铺作头跳华栱暴露根部的显著测值差异正是压缩变形的研究线索。对这些形变部位可以结合摄影测量、三维激光扫描等表面信息采集技术建立较高精度的数据表述,初步形成与理想构件模型的对比(图5),进而开展基于材种、材料微观宏观物理性能的变化研究。这些研究成果都应当最终汇总在以理想数据模型为索引的数据库中。

5 应县木塔一层外槽铺作华栱与理想模型对比示意,赵寿堂 绘

至于界面摩擦系数及其引发的一系列对于整体木结构的影响问题,则需要建立一个不同于常规实验关注要点的研究流程。这个流程包括两部分工作:

(1)古代木构件交接面加工工具研究3)—常规摩擦系数测定—不同加载条件、木材材种和纹理方向的摩擦系数测定;

(2)选择典型部位、明确荷载、明确榫卯、选用摩擦系数进行数值模拟—选择适宜木材制作实体模型进行实物加载模拟,测定局部构造的力学性能;

(3)在前两步工作的基础上,进行数值模拟分析和木塔整体模型的力学实验。

三步工作中,摩擦系数的测定是基础,其成果将不局限在有限数值的测定,而将需要借助分形级数等,形成摩擦系数矩阵。这是整个流程的基础。

沿着上述思路,接着讨论第三个问题,实体模型模拟材料损伤的可能性。

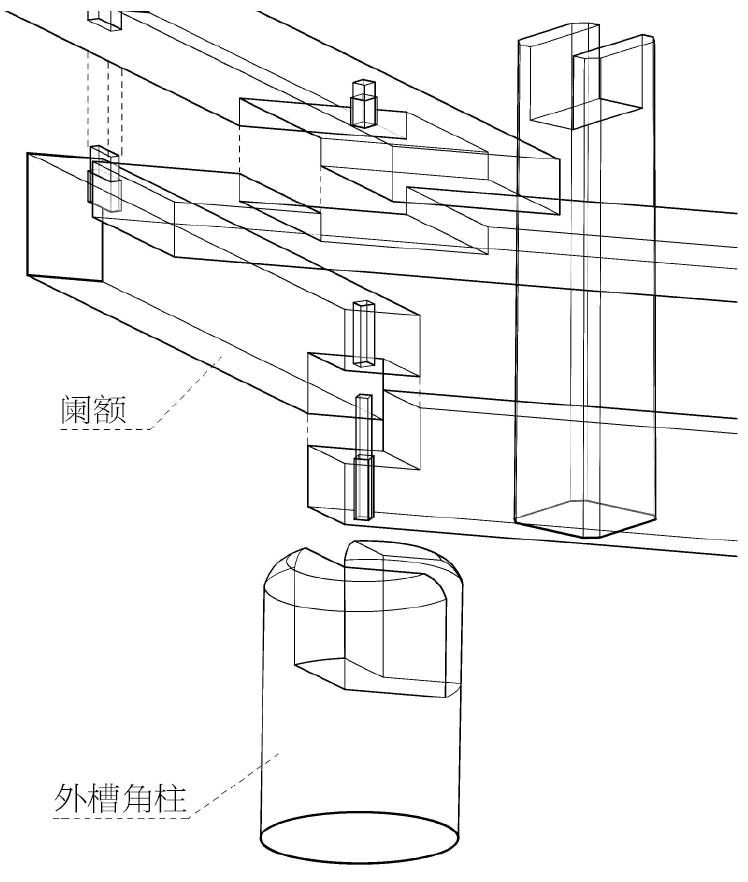

在材料劣化研究中,学科对于材质的变化趋势有过大量的探讨[26-30] 。木质构件历史上受到的荷载、木材自身的非均一特征、木材缺陷与木材蠕变共同作用造成了构件外观变化。具体到木塔上最为薄弱的下部横纹受压构件,最为显著的部位出现在一层内槽柱/辅柱上方区域的形变,并造成了跨度中间构件的显著挠曲(图6)。

6 应县木塔一层内槽西北面铺作层变形情况,刘畅 摄

在众多的因素中,木材非均质性、木材缺陷已经殊难复现,而偶发、突发荷载和木材的蠕变则更是难以清晰认知。因此,实体模型力学实验需要制定新方针,跳出具体再现的思路,在变化程度和趋势的层次上采用界定区域的方法设计力学实验。换一个角度讲,与其说实验要严格模拟木塔现存构件的剩余强度,不如说是确定合理的模拟区间,进而联系不同区间实验效果的趋势,研讨结构稳定性的趋势。

这个思路可应用在本项目的很多实验场景。以上文中横纹受压构件应力应变情况为例,在木材质量、荷载条件接近木塔现状的情况下,我们怎样推知现状木构件的剩余强度呢?

本研究团队提出如下技术路线4):

(1)确定合理模拟区间的下限:

以木塔一层华栱为例,构件压缩量超过设计尺寸的30%,属于塑性形变;

若一次加载达到此变形程度,以木纤维撕裂为代表特征的破坏高于木塔现状长期受压发生蠕变的劣化水平;因此设定应力施加达到模拟木构件形变至当前剩余尺寸时的木材剩余强度为研究区间的下限强度。

(2)利用取样微观观察、CT法采集强度下限样本木材材料学信息,进行统计学分析。

(3)确定合理模拟区间的上限:

以木塔一层华栱为例,构件所受静荷载远低于造成现状构件压缩量水平;因此设定此条件下的模拟木构件剩余强度为研究区间的上限强度。

(4)利用取样微观观察、CT法采集强度上限样本木材材料学信息,进行统计学分析。

(5)在强度区间内,综合采用加大荷载或延长加载时间的方式进行样本实验分析,拟合木材微观特征、CT材料密度分布变化趋势曲线。

(6)利用取样微观观察方法,并在技术和现场条件成熟的情况下原位采集木塔构件CT密度数据,用插值法推算现存构件剩余强度。

需要补充说明,木塔一层塔身铺作层是横纹受压、挠曲、折断、溃散等破坏现象最为集中的部位,是材料损伤累积效应研究的关键部位。

4 变形累积

木塔实体模型基本静力、拟静力实验之外,是否需要、如何模拟木塔现状形变呢?应县木塔现状变形情况可以通过实时变形监测和历时性的三维激光扫描数据相对准确地捕捉和表达,学术界也已经有了大量跟踪监测成果[31-34]。形变、形变结合构件损伤的累积效应对于木塔结构稳定性的影响则需要数值模拟和实体模型模拟的双重验证。进一步思考用数字和实体模型来考察变形累积对结构稳定性的影响问题,课题一、课题二所面临并能够提供技术支持的,主要集中在实体模型方面:如何整合界面、节点研究成果,简化整体木塔的数值模型属于力学研究的专门化范畴。此间,基于实体模型的材质、比例、细节模拟能力,则可以深化成三个非常具体的问题:

(1)如何考虑/模拟竖向压缩累积变形?

(2)如何考虑/模拟水平方向倾斜累积变形?

(3)如何考虑/模拟历史上修缮行为中补强措施及其次序带来的影响?

首先讨论第一个问题。

竖直方向累积变形问题可以与上文提到的横纹受压木材剩余强度问题关联考察,要运用数值模型和实体模型对照方法,也要运用剩余强度上限、下限问题的“内插值”考察。

具体到实体模型,首先可以通过配重的方式,在模型本体上模拟整体木塔模型的竖向剩余强度上限状态;也可以在实验条件允许的情况下,通过加大荷载、延长加载时间推算整体木塔模型的竖向剩余强度的上、下限之间情况。进而对木塔在不同剩余强度状态下的竖向累积变形进行模拟和测量。

在讨论第二个问题之前,有必要先把第三个问题说清楚。

这是基于理想模型的变形累积研究中存在的非常基本的问题,需要在研究之初予以明确——木塔经历了多次历史修缮,其结构并非简单的“熵增过程”,厘清历史修缮中辅柱增设、斜撑添加、构件更换[4,25]等情况,是最终形成稳定性研究数字模型和实体实验模型的前提,是本项目研究的重要工作。

然而,木塔实体模型的制作与实验配合存在一个现实问题——出于实验自身的安全要求,实体模型模拟中对于形变的研究既不可能复刻木塔现状,也不可能理想地逼近结构倒塌的临界状况。况且本项目现阶段计划制作的1/8木塔实体模型高度已经超过8m,但各平坐层高度依然不足1m,二次施工的操作空间严重不足。因此,木塔实体模型无法实现“原始模型—加载形变—增设辅柱—加载形变—模拟修缮—性能测试”的高度模拟破坏流程,只能够做到“原始模型—加载形变—性能测试”的简化流程。

以辅柱为例来定性粗略描述,始建辅柱与添建辅柱在整体结构中的角色是不同的。木塔历史修缮中有规律、有计划增设辅柱的工程完成之初,能够基本实现辅柱受力状态的近似均衡,而增设前的状态无疑已经形成了辅柱关联部位劣化发展的非均一性,辅柱同时“锁固”了木塔变形的非对称性和非均一性。若实验模型中先行制作安装辅柱系统,则会大大提高模型的均一性和稳定性,则需显著提高加载量才能实现形变模拟——与此相对的,加载形变后变形和材料劣化的非均一性并未得到辅柱系统的补充。

现有研究表明,木塔现存辅柱和斜撑主要完成于金代、元代和近代,修缮则发生在金、元、明、清诸代和民国时期 [3,5,25]。造成木塔变形现状的主要因素在地震、强风之外,更有近代的不当改造和炮火打击。因此,木塔辅柱和斜撑的现状在增设之后也遇到了显著加载,造成了不可逆变化[1-2]。

分析至此,现阶段我们对于模型制作中辅柱、斜撑设置“预问题”的策略是:既然施工条件制约,无法实现在始建模型处于某种无法推算的劣化状态下增添辅柱、斜撑,又考虑到木塔刚柔相济层叠结构的重要抗震作用,考虑到历史上增加辅柱、斜撑之后进一步倾斜劣化的总体趋势,那么,在可能实现的两种方案之间:(1)不添置非始建辅柱、斜撑系统;(2)预先安装所有辅柱、斜撑。我们倾向于第2种。尽管该方案对于形变模拟的反力系统5)要求有所增加,仍然能够借以考察倾斜变形之后木塔结构体的力学性能。

现在可以回到模拟倾斜变形的问题了。

在建构好带有所有辅柱、斜撑的木塔模型之后,便可以建立反力系统并施加荷载模拟形变的发生。木塔现状二层形变问题最为突出[5],是模拟的要点。

我们提出以二层塔身柱为加载对象的应力加载来逼近系列典型形变的思路。出于实验安全考虑,以及照顾到将一个模型尽可能用于不同的静力、动力实验的目的,加载促成木塔整体形变的程度应避免整体破坏的发生,甚至应该保持足够的安全区间。加载过程中需一边实时监测二层塔身柱头柱脚位置的坐标变化,一边监测柱头柱脚处榫卯的损坏状态,避免出现超乎木塔现状榫卯外观残损状况的破坏出现。

在对木塔实体模型变形前后的静力、拟静力实验、振动台实验采集相关数据的基础上,可以提出关于“外插”推算模型逼近木塔实际倾斜状况及其稳定性的多重假说。此间,实体模型为数值模拟所提供的实验数据无疑是极其重要的参考。

5 结语

本项目课题一和课题二不仅承担具体的研究内容,而且直接面向项目总体方向,是设定“预问题”并为项目整体提出技术路线的重要课题组成。

项目进行到当前阶段,研究团队已经能够明确的基础性问题涵盖:认识和记录的可行方案,模拟损伤和变形的可行方案。更重要的是,课题组专门就“预问题”产生过多种可能性碰撞,更对技术路线背后的思考过程形成了长时间的讨论和记录。现在所形成的技术草案是阶段性的,同时也带有探索性特点,需要结合项目执行过程中的试错进行调整。

具体而言,研究团队由“预问题”引出的技术路线和草案是关联了建筑史学和遗产保护科学的思考,可以用三句话来概括:第一,理想模型建构是一切工作的基础,否则会陷入每一朵斗栱不同部位尺度各异的无解境地,也会引发忽视材料特性、劣化现状的混沌状态;第二,下决心模拟现状劣化的大方向是关键,否则只是在做原则上的解释,只是在探索中国木结构古建筑的科学性,无法回答今天木塔稳定性评价问题;第三,提出剩余强度与形变上限、下限和内插、外插的研究路径是特殊探索,切实提出了分析问题的思路,并且能够在积累数值计算经验、实体模型试验数据的基础上,尝试回答本项目的终极问题。

上述预问题的提出与剖析将为木塔材料、节点、界面、构造的研究提供数据平台,为数值和实体模型推演木塔静力、地震等罕遇荷载作用下的木塔结构性问题提供基础模型支持,也将在整体项目的推进过程中进行修正和更新。□

注释

1)待出版文献:姜铮.应县木塔构件表面加工痕迹勘察报告.三晋出版社。

2) 中国文化遗产研究院开放课题“应县木塔大木榫卯构造研究”结题报告。

3) “木构件交接面加工工具研究”的目的,是通过对构件表面加工痕迹(形貌和尺寸信息)的采集和分析,逆向判断该构件表面在加工时使用了什么工具。进而,在制作实验模型时,可以使用相同或类似的工具进行加工,复原构件的表面形貌,尽可能准确地测定摩擦系数。

4) 此技术路线在本项目中提出,现已制定长期基础研究计划,以支撑中国古建筑木结构保护理论和实践。

5)“反力系统”是一种实验辅助装置,如反力墙、反力架。

参考文献

[1] 梁思成.山西应县佛宫寺辽释迦木塔[M]//梁思成.梁思成全集:第十卷.北京:中国建筑工业出版社,2007:6-118.

[2] 莫宗江.应县朔县及太原晋祠之古代建筑[A]//雁北文物勘查团报告[M].北京:文化部文物局出版,1951.

[3] 陈明达.应县木塔[M].北京:文物出版社,1966.

[4] 孟繁兴,陈国莹.古建筑保护与研究[M].北京:知识产权出版社,2006.

[5] 侯卫东,王林安,永昕群.应县木塔保护研究[M].北京:文物出版社,2016:46-63.

[6] 杨娜,郭丽敏,永昕群,等.应县木塔结构问题研究现状综述[J].古建园林技术,2021(02):69-74+85.

[7] 葛家琪,柴晓明,刘金泰.不可移动文物安全稳定风险防控现状与思考——以应县木塔为例[J].中国文化遗产,2021(01):4-12.

[8] 邓扬,李雨航,李爱群.地震与风作用下应县木塔结构响应及监测[J].中国文化遗产,2021(04):40-46.

[9] SHA B,XIE L L,YONG X Q,et al.An experimental study of the combined hysteretic behavior of dougong and upper frame in Yingxian Wood Pagoda[J].Construction and Building Materials,2021,305.

[10] 薛建阳,吴晨伟,翟磊,等.考虑台基影响的应县木塔地震响应有限元分析[J].土木与环境工程学报(中英文),2022,44(02):22-29.

[11] 黑梅玲.基于刚度偏心模型的应县木塔抗震性能分析[D].北京:北京交通大学,2022.

[12] 刘崇治.应县木塔柱头铺作抗震性能试验[D].北京:北京建筑大学,2022.

[13] 李大卫.应县木塔二层外檐斗栱精细模型与静荷载下损伤关联研究[D].北京:清华大学,2022.

[14] 李爱群,刘崇治,贺俊筱,等.不同竖向荷载下带“昂”柱头铺作抗震性能试验研究[J]. 工程力学,

2023,40(12):41-54.

[15] DENG Y,LI Y H,LI A Q.Seismic safety assessments of historical timber buildings using updated finite element models: Case study of Yingxian wooden pagoda, China [J].Journal of Building Engineering,2023,63,Part A.

[16] HE J X,YANG W Y,XIE L L.Experimental study on the influences of structural characteristics and vertical load on the seismic performance of zhutou puzuo[J]. Journal of Building Engineering,2023,77.

[17] 张鹏程,黄文锦,李顺时.应县木塔结构受力分析[C]//中国民族建筑研究会.中国民族建筑学术论文特辑.北京:中国建筑工业出版社,2023:9.

[18] 贺俊筱,杨文懿,李爱群,等.构造特征对应县木塔柱头铺作受力性能的影响研究[J].工程力学.DOI:10.6052/j.issn.1000-4750.2022.08.0754

[19] SHI Y R,GUO M,ZHOU J Z,et al.Analysis of static stiffness properties of column-architrave structures of ancient buildings under long term load-natural aging coupling[J].Structures,2024,59.

[20] 郭明,闫冰男,周腾飞,等.激光雷达技术在应县木塔形变分析中的应用[J].建筑科学与工程学报,2020,37(02):109-117.

[21] 戴俭,刘科,李宁.文化遗产三维信息采集与应用基础研究[M].北京:科学出版社,2021.

[22] 张凤毫,王斯栋,江京辉,等.应县木塔部分横纹抗压木构件残损分析[J].林产工业,2023,60(08):33-37.

[23] 李泽辉,李大卫,刘畅.营造尺和材分制:应县木塔五层木构表里数据采集与试解[J].建筑史学刊,2022,3(01):36-53.

[24] 李泽辉,赵寿堂,李沁园,等.应县木塔平面丈尺假说:从1933年的旧照谈起[J].建筑史学刊,2021,2(02):56-70+177.

[25] 李泽辉.基于表里信息探查的应县木塔大木作尺度研究[D].北京:清华大学,2023.

[26] 米晓琛.应县木塔损伤分析及材性微观劣化与保护研究[D].太原:太原理工大学,2021.

[27] 符瑞云.古建筑木构件自然劣化与人工光老化比较研究[D].北京:北京林业大学,2022.

[28] LONG K Y,CHEN K Q,LIN L Y,et al.Deterioration of Microstructures and Properties in Ancient Architectural Wood from Yingxian Wooden Pagoda (1056 AD) during Natural Aging[J].Forests,2023,14 (2):393-393.

[29] 周海宾,韩旭,黄磊,等.古建筑木构件开裂机制、评估与加固研究进展[J].木材科学与技术,2024,38(01):13-22.

[30] 韩旭,周海宾,黄磊,等.华北地区古建筑木构件开裂类型与特征分析[J].木材科学与技术,2024,38(02):1-11.

[31] 永昕群.应县木塔科学价值,倾斜变形与保护路径探析[J].中国文化遗产,2021(1).

[32] 周俊召,王新征,乔禹,杨转华,永昕群.应县木塔变形监测的技术与方法[J].中国文化遗产,2021(1).

[33] GUO M,ZHAO J W,PAN D,et al.Normal cloud model theory-based comprehensive fuzzy assessment of wooden pagoda safety[J].Journal of Cultural Heritage,2022,55:1-10.

[34]GUO M,SUN M X,PAN D,et al.High-precision deformation analysis of yingxian wooden pagoda based on UAV image and terrestrial LiDAR point cloud[J].Heritage Science,2023,11(1).

刘畅*(通讯作者)

B.1968,清华大学博士

清华大学建筑学院副教授

chang-liu@mail.tsinghua.edu.cn

赵寿堂

B.1982,清华大学博士

清华大学建筑学院研究助理

王昂

B.1992,清华大学硕士研究生

国家重点研发计划

项目编号:2023YFF0906300

清华大学横向科研课题

项目编号:20242000989

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

全文刊载于《世界建筑》202410期。转载请注明出处。

点击下方“阅读原文”购买202410期《世界建筑》杂志。

' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

![]()

Opinion on the Preliminary Issue of the Structural Stability Assessment of Yingxian Wooden Pagoda

刘畅*,赵寿堂,王昂

LIU Chang*, ZHAO Shoutang, WANG Ang

摘要:国家重点研发计划支持项目《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》研究指南在明确常规研究内容的同时,强调了“研究应县木塔营建历史、形制、用材原则,构件劣化特征与损伤累积效应关系”。清华大学建筑学院研究团队认为该问题正是应县木塔结构稳定性评估工作的基础性“预问题”,并就此进行延伸思考,提出此“预问题”的3个方面及解决问题的相应技术路线。

关键词:应县木塔稳定性,预问题,理想模型,材料损伤,变形累积

作为中国古建筑的杰出代表,应县木塔在结构高度和体量上为木结构之最,建造年代古远,历史维修痕迹众多,外围塔刹、屋面、阶基,内部像设、壁画保存较为完整[1-5]。应县木塔的保护堪称中国古代木结构建筑保护最具挑战性的工作。数十年来,文物保护领域围绕木塔保护“全科问题”中的“骨科问题”展开过大量讨论[6-19],而2023年国家重点研发计划支持项目《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》(以下简称“本项目”)则旨在从界面到节点到整体结构,从静力到动力条件研究木塔的结构稳定性,进而合理制定木塔保护方案。在本项目整体计划中,理解木塔本体、查清木塔病害是一切工作的基础。这种基础性工作不仅体现在本项目对于数据库系统需求的急迫性上,也体现在其后一系列力学实验对于木塔1/8实体模型制作的各项切实要求上。本文针对这个“预问题”的基础理想模型、材料损伤问题和变形累积问题展开探讨。

1 问题的提出

在中国文化遗产研究院承担的国家重点研发计划支持项目《应县木塔结构稳定性评估与保护研究》当中,参照项目指南中对于研究内容“研究木塔榫卯节点、斗拱及铺作层连接界面耦合性能;研究应县木塔营建历史、形制、用材原则,构件劣化特征与损伤累积效应关系,修缮用材适用性评价方法;研究木塔稳定性预测分析模型及在自重和常遇荷载作用下考虑损伤累积效应的结构承载机制;研究考虑木塔结构连接界面耦合性能的抗震承载能力和倒塌模式;研究木塔结构稳定性提升的保护措施”的要求,清华大学建筑学院负责课题二“木塔榫卯节点、斗栱及铺作层连接界面耦合性能研究”,并参与课题一“应县木塔本体信息采集、挖掘与数据模型构建”的工作。

本课题组的核心工作围绕“应县木塔营建历史、形制、用材原则,构件劣化特征与损伤累积效应关系”展开,而这部分工作恰是其余研究工作的基础性“预问题”。

提出“预问题”的背景是我们不能在木塔本体上实施带有破坏性风险的加载实验,这就需要我们一边深入了解木塔现状,一边结合模型进行推理和验证工作——具体而言,就是要在不同尺度上结合数字和实体两套模型的搭建完成稳定性评估工作。于是,课题的“预问题”需涵盖以下方面:

(1)需要什么样的基础数据模型?

数字模型具有数据工程方面的优势,作为基础信息的模型,它要适合搭建、整合多源信息平台的需求,并能综合表达木塔原始设计和现存状况,其准确性、合理性、有效性应当清晰;以Ansys为代表的专业数字模型用于专业模拟分析,需要基本的信息记录模型为专业分析的简化模型提供必要的基础信息。

(2)需要什么样的实体实验模型?

实体模型则需直接用于结构实验验证,与数字模型相比,实体模型的最大挑战在于如何模拟木材现状的材料劣化、变形累积。

2 理想模型

我们可以用诸多现代技术手段采集木塔现状外观空间姿态数据[20-21],也可大量采集露明构件材质甚至部分隐蔽构件的材质信息[22-23],但如果要量化木塔在经历一系列自然和人为作用之后的现状材质、形貌的累积损伤,则需首先能够描述木塔的始建状况。考虑到施工误差、局部微小调整、材料在建设过程中的形变等因素,明确木塔始建状况是不可能完成的任务。在此情况下,理想模型仅能描述木塔原始设计,进而叠合理想模型与现状得到大致的变化值。因此,需要先就木塔数字模型的准确性、合理性展开讨论。

木塔经历过多次测绘,数据覆盖面和数据量都非常大。就此,清华研究团队在项目启动之前进行过总结,形成了系列假说,推论得出木塔的营造用尺和材分°制度[23-25]。以这些假说为动态基础,参数化生成理想模型的基本尺度控制具有合理性。同时,参数化方式也为未来精细化研究、调整部分假说留下了空间和便捷路径。

首先需要说明的是,既有假说的起点是塔上相同设计尺度的木构件的分布情况。这是建立在考察木材取材、材料力学性质基础之上的。通过实测、统计方法逆向推导应县木塔大木结构的原始设计是建立理想模型的重要进步。

以木塔头跳华栱为例,其暴露部分根部的足材广测值呈现出清晰的受压形变正相关变化,其中个别转角铺作因其复杂的应力应变情况存在离散现象(图1)。

1 应县木塔各层铺作头跳华栱足材广均值统计柱形图,李泽辉 绘

将测值与应力应变情况对应起来形成的测绘数据解读,反过来能够证明木塔原始设计的规律,得到相应的尺度设计假说:应县木塔营造尺长约306mm;应县木塔大木尺度设计中,材分°制度应已有较为广泛与成熟之应用。应县木塔理想材分°制度如下:足材广:单材广=20分°(1.2尺):14分°(0.84尺);材厚存在8分°(0.48尺)、9分°(0.54尺)、10分°(0.6尺)三种设计,酌情施用;9分°材厚使用最为广泛;1分°=0.6寸(合公制约18.4mm)。以此为第一假说,木塔各层平面、立柱侧脚、柱高、举折、斗栱尺度遂得以逐步复原,初步得到木塔理想模型的尺度框架(图2)。

2 应县木塔理想模型尺度框架,李泽辉、王昂 绘

同时必须注意到,相对于控制精美的斗栱尺度、平面尺度,木塔还有一些用材略显变通或离散——以暗层支撑为代表且并不鲜见。在此之中,普拍枋的随意斜杀和阑额尺度变化对解读者尤其具有启发意义。以阑额尺度为例,二层阑额广的采样数据(现有样本均值315mm)小于三层数据(现有样本均值324mm),更显著小于四层(现有样本均值356mm)、五层数据(现有样本均值351mm)1)。虽然木塔结构中只有立柱柱头卯口与阑额高度直接相关,工匠在此可以最少地“削额适柱”,但是现有数据呈现的二—三—四/五层递增的现象,是否暗示着匠人某种对“阑额圈梁”递增作用的需求呢?

进而,尺度框架之外,构件榫卯关系直接影响木塔结构的力学性能。就此,在本项目之前,中国文化遗产研究院委托清华研究团队完成了木塔各层铺作及相关榫卯的调研课题2)。基于木塔构造变形处、残缺处所能够显露内部构造位置的8000多组音视频和图像采集,基于木塔五层20余张X射线成像[23],基于对无法探查部位的八边形对称法则推断,研究团队完成了该课题并绘制了237张榫卯图样(图3)。

3 应县木塔二层外槽转角铺作榫卯,王昂 绘

需要指出,现有模型中定然存在当前无法探知的深层榫卯构造,其中最为重要的当属木塔角柱和两侧阑额之间的交接关系——阑额藏于角柱之内,并不出头,且现状形变并未形成可供探查的间隙,也没有出现显著的拔榫现象,目前的研究尚且无法清晰反映内部榫卯构造。考虑到现状立柱阑额构件组保持相对完好的状况,阑额插入柱头内部不达柱心、松散连接的可能性很小,内部两侧均设螳螂头榫固定阑额的空间余地不足,判断两面阑额当均过柱心,并存在某种连接榫卯做法。进而考虑到木材端头搭接榫卯易沿着木材生长方向断裂破坏,本研究以两额间栽销做法为此处构造假说(图4)。

4 应县木塔角柱与阑额搭接榫卯做法假说示意,王昂 绘

在参数化地建构尺度框架、基本探明榫卯构造、记录构件续接/贯通使用情况的基础上,木塔原始设计的理想模型才能够实现。数字理想模型从局部到整体将被应用于本项目的各个课题,并指导足尺和各规模缩尺模型的制作。

3 材料损伤

本项目在材料损伤方面期待着对3个“预问题”予以解答。前两个问题关乎对于材料损伤的认识,第三个问题则是本项目执行中实体模型是否可能模拟材料损伤的发生,并在实体模型实验中验证理论分析。

前两个问题指的是损伤问题的双重影响——木塔的材料损伤对于木塔稳定性来说,并非只有简单的“加和性”作用,而是材质劣化和界面变化的复杂相互作用。因此,考察木塔现状材料损伤主要涉及两个方面——材料本身剩余强度和构件间界面摩擦系数的变化。

关于木构件的剩余强度,本研究团队所做的基础建筑学测量能够为下一步的木材学勘察提供参照系。建立的数据理想模型更需发展成为木塔数据库系统。数据库需记录构件开裂、腐朽、变形的情况,也需对比理想模型构件,将构件受压挠曲和压缩等准定量信息记录并反映出来——尤其以一层、二层塔身柱头铺作,外槽乳栿、内槽六椽栿等部位为重点。

上文图1中木塔各层铺作头跳华栱暴露根部的显著测值差异正是压缩变形的研究线索。对这些形变部位可以结合摄影测量、三维激光扫描等表面信息采集技术建立较高精度的数据表述,初步形成与理想构件模型的对比(图5),进而开展基于材种、材料微观宏观物理性能的变化研究。这些研究成果都应当最终汇总在以理想数据模型为索引的数据库中。

5 应县木塔一层外槽铺作华栱与理想模型对比示意,赵寿堂 绘

至于界面摩擦系数及其引发的一系列对于整体木结构的影响问题,则需要建立一个不同于常规实验关注要点的研究流程。这个流程包括两部分工作:

(1)古代木构件交接面加工工具研究3)—常规摩擦系数测定—不同加载条件、木材材种和纹理方向的摩擦系数测定;

(2)选择典型部位、明确荷载、明确榫卯、选用摩擦系数进行数值模拟—选择适宜木材制作实体模型进行实物加载模拟,测定局部构造的力学性能;

(3)在前两步工作的基础上,进行数值模拟分析和木塔整体模型的力学实验。

三步工作中,摩擦系数的测定是基础,其成果将不局限在有限数值的测定,而将需要借助分形级数等,形成摩擦系数矩阵。这是整个流程的基础。

沿着上述思路,接着讨论第三个问题,实体模型模拟材料损伤的可能性。

在材料劣化研究中,学科对于材质的变化趋势有过大量的探讨[26-30] 。木质构件历史上受到的荷载、木材自身的非均一特征、木材缺陷与木材蠕变共同作用造成了构件外观变化。具体到木塔上最为薄弱的下部横纹受压构件,最为显著的部位出现在一层内槽柱/辅柱上方区域的形变,并造成了跨度中间构件的显著挠曲(图6)。

6 应县木塔一层内槽西北面铺作层变形情况,刘畅 摄

在众多的因素中,木材非均质性、木材缺陷已经殊难复现,而偶发、突发荷载和木材的蠕变则更是难以清晰认知。因此,实体模型力学实验需要制定新方针,跳出具体再现的思路,在变化程度和趋势的层次上采用界定区域的方法设计力学实验。换一个角度讲,与其说实验要严格模拟木塔现存构件的剩余强度,不如说是确定合理的模拟区间,进而联系不同区间实验效果的趋势,研讨结构稳定性的趋势。

这个思路可应用在本项目的很多实验场景。以上文中横纹受压构件应力应变情况为例,在木材质量、荷载条件接近木塔现状的情况下,我们怎样推知现状木构件的剩余强度呢?

本研究团队提出如下技术路线4):

(1)确定合理模拟区间的下限:

以木塔一层华栱为例,构件压缩量超过设计尺寸的30%,属于塑性形变;

若一次加载达到此变形程度,以木纤维撕裂为代表特征的破坏高于木塔现状长期受压发生蠕变的劣化水平;因此设定应力施加达到模拟木构件形变至当前剩余尺寸时的木材剩余强度为研究区间的下限强度。

(2)利用取样微观观察、CT法采集强度下限样本木材材料学信息,进行统计学分析。

(3)确定合理模拟区间的上限:

以木塔一层华栱为例,构件所受静荷载远低于造成现状构件压缩量水平;因此设定此条件下的模拟木构件剩余强度为研究区间的上限强度。

(4)利用取样微观观察、CT法采集强度上限样本木材材料学信息,进行统计学分析。

(5)在强度区间内,综合采用加大荷载或延长加载时间的方式进行样本实验分析,拟合木材微观特征、CT材料密度分布变化趋势曲线。

(6)利用取样微观观察方法,并在技术和现场条件成熟的情况下原位采集木塔构件CT密度数据,用插值法推算现存构件剩余强度。

需要补充说明,木塔一层塔身铺作层是横纹受压、挠曲、折断、溃散等破坏现象最为集中的部位,是材料损伤累积效应研究的关键部位。

4 变形累积

木塔实体模型基本静力、拟静力实验之外,是否需要、如何模拟木塔现状形变呢?应县木塔现状变形情况可以通过实时变形监测和历时性的三维激光扫描数据相对准确地捕捉和表达,学术界也已经有了大量跟踪监测成果[31-34]。形变、形变结合构件损伤的累积效应对于木塔结构稳定性的影响则需要数值模拟和实体模型模拟的双重验证。进一步思考用数字和实体模型来考察变形累积对结构稳定性的影响问题,课题一、课题二所面临并能够提供技术支持的,主要集中在实体模型方面:如何整合界面、节点研究成果,简化整体木塔的数值模型属于力学研究的专门化范畴。此间,基于实体模型的材质、比例、细节模拟能力,则可以深化成三个非常具体的问题:

(1)如何考虑/模拟竖向压缩累积变形?

(2)如何考虑/模拟水平方向倾斜累积变形?

(3)如何考虑/模拟历史上修缮行为中补强措施及其次序带来的影响?

首先讨论第一个问题。

竖直方向累积变形问题可以与上文提到的横纹受压木材剩余强度问题关联考察,要运用数值模型和实体模型对照方法,也要运用剩余强度上限、下限问题的“内插值”考察。

具体到实体模型,首先可以通过配重的方式,在模型本体上模拟整体木塔模型的竖向剩余强度上限状态;也可以在实验条件允许的情况下,通过加大荷载、延长加载时间推算整体木塔模型的竖向剩余强度的上、下限之间情况。进而对木塔在不同剩余强度状态下的竖向累积变形进行模拟和测量。

在讨论第二个问题之前,有必要先把第三个问题说清楚。

这是基于理想模型的变形累积研究中存在的非常基本的问题,需要在研究之初予以明确——木塔经历了多次历史修缮,其结构并非简单的“熵增过程”,厘清历史修缮中辅柱增设、斜撑添加、构件更换[4,25]等情况,是最终形成稳定性研究数字模型和实体实验模型的前提,是本项目研究的重要工作。

然而,木塔实体模型的制作与实验配合存在一个现实问题——出于实验自身的安全要求,实体模型模拟中对于形变的研究既不可能复刻木塔现状,也不可能理想地逼近结构倒塌的临界状况。况且本项目现阶段计划制作的1/8木塔实体模型高度已经超过8m,但各平坐层高度依然不足1m,二次施工的操作空间严重不足。因此,木塔实体模型无法实现“原始模型—加载形变—增设辅柱—加载形变—模拟修缮—性能测试”的高度模拟破坏流程,只能够做到“原始模型—加载形变—性能测试”的简化流程。

以辅柱为例来定性粗略描述,始建辅柱与添建辅柱在整体结构中的角色是不同的。木塔历史修缮中有规律、有计划增设辅柱的工程完成之初,能够基本实现辅柱受力状态的近似均衡,而增设前的状态无疑已经形成了辅柱关联部位劣化发展的非均一性,辅柱同时“锁固”了木塔变形的非对称性和非均一性。若实验模型中先行制作安装辅柱系统,则会大大提高模型的均一性和稳定性,则需显著提高加载量才能实现形变模拟——与此相对的,加载形变后变形和材料劣化的非均一性并未得到辅柱系统的补充。

现有研究表明,木塔现存辅柱和斜撑主要完成于金代、元代和近代,修缮则发生在金、元、明、清诸代和民国时期 [3,5,25]。造成木塔变形现状的主要因素在地震、强风之外,更有近代的不当改造和炮火打击。因此,木塔辅柱和斜撑的现状在增设之后也遇到了显著加载,造成了不可逆变化[1-2]。

分析至此,现阶段我们对于模型制作中辅柱、斜撑设置“预问题”的策略是:既然施工条件制约,无法实现在始建模型处于某种无法推算的劣化状态下增添辅柱、斜撑,又考虑到木塔刚柔相济层叠结构的重要抗震作用,考虑到历史上增加辅柱、斜撑之后进一步倾斜劣化的总体趋势,那么,在可能实现的两种方案之间:(1)不添置非始建辅柱、斜撑系统;(2)预先安装所有辅柱、斜撑。我们倾向于第2种。尽管该方案对于形变模拟的反力系统5)要求有所增加,仍然能够借以考察倾斜变形之后木塔结构体的力学性能。

现在可以回到模拟倾斜变形的问题了。

在建构好带有所有辅柱、斜撑的木塔模型之后,便可以建立反力系统并施加荷载模拟形变的发生。木塔现状二层形变问题最为突出[5],是模拟的要点。

我们提出以二层塔身柱为加载对象的应力加载来逼近系列典型形变的思路。出于实验安全考虑,以及照顾到将一个模型尽可能用于不同的静力、动力实验的目的,加载促成木塔整体形变的程度应避免整体破坏的发生,甚至应该保持足够的安全区间。加载过程中需一边实时监测二层塔身柱头柱脚位置的坐标变化,一边监测柱头柱脚处榫卯的损坏状态,避免出现超乎木塔现状榫卯外观残损状况的破坏出现。

在对木塔实体模型变形前后的静力、拟静力实验、振动台实验采集相关数据的基础上,可以提出关于“外插”推算模型逼近木塔实际倾斜状况及其稳定性的多重假说。此间,实体模型为数值模拟所提供的实验数据无疑是极其重要的参考。

5 结语

本项目课题一和课题二不仅承担具体的研究内容,而且直接面向项目总体方向,是设定“预问题”并为项目整体提出技术路线的重要课题组成。

项目进行到当前阶段,研究团队已经能够明确的基础性问题涵盖:认识和记录的可行方案,模拟损伤和变形的可行方案。更重要的是,课题组专门就“预问题”产生过多种可能性碰撞,更对技术路线背后的思考过程形成了长时间的讨论和记录。现在所形成的技术草案是阶段性的,同时也带有探索性特点,需要结合项目执行过程中的试错进行调整。

具体而言,研究团队由“预问题”引出的技术路线和草案是关联了建筑史学和遗产保护科学的思考,可以用三句话来概括:第一,理想模型建构是一切工作的基础,否则会陷入每一朵斗栱不同部位尺度各异的无解境地,也会引发忽视材料特性、劣化现状的混沌状态;第二,下决心模拟现状劣化的大方向是关键,否则只是在做原则上的解释,只是在探索中国木结构古建筑的科学性,无法回答今天木塔稳定性评价问题;第三,提出剩余强度与形变上限、下限和内插、外插的研究路径是特殊探索,切实提出了分析问题的思路,并且能够在积累数值计算经验、实体模型试验数据的基础上,尝试回答本项目的终极问题。

上述预问题的提出与剖析将为木塔材料、节点、界面、构造的研究提供数据平台,为数值和实体模型推演木塔静力、地震等罕遇荷载作用下的木塔结构性问题提供基础模型支持,也将在整体项目的推进过程中进行修正和更新。□

注释

1)待出版文献:姜铮.应县木塔构件表面加工痕迹勘察报告.三晋出版社。

2) 中国文化遗产研究院开放课题“应县木塔大木榫卯构造研究”结题报告。

3) “木构件交接面加工工具研究”的目的,是通过对构件表面加工痕迹(形貌和尺寸信息)的采集和分析,逆向判断该构件表面在加工时使用了什么工具。进而,在制作实验模型时,可以使用相同或类似的工具进行加工,复原构件的表面形貌,尽可能准确地测定摩擦系数。

4) 此技术路线在本项目中提出,现已制定长期基础研究计划,以支撑中国古建筑木结构保护理论和实践。

5)“反力系统”是一种实验辅助装置,如反力墙、反力架。

参考文献

[1] 梁思成.山西应县佛宫寺辽释迦木塔[M]//梁思成.梁思成全集:第十卷.北京:中国建筑工业出版社,2007:6-118.

[2] 莫宗江.应县朔县及太原晋祠之古代建筑[A]//雁北文物勘查团报告[M].北京:文化部文物局出版,1951.

[3] 陈明达.应县木塔[M].北京:文物出版社,1966.

[4] 孟繁兴,陈国莹.古建筑保护与研究[M].北京:知识产权出版社,2006.

[5] 侯卫东,王林安,永昕群.应县木塔保护研究[M].北京:文物出版社,2016:46-63.

[6] 杨娜,郭丽敏,永昕群,等.应县木塔结构问题研究现状综述[J].古建园林技术,2021(02):69-74+85.

[7] 葛家琪,柴晓明,刘金泰.不可移动文物安全稳定风险防控现状与思考——以应县木塔为例[J].中国文化遗产,2021(01):4-12.

[8] 邓扬,李雨航,李爱群.地震与风作用下应县木塔结构响应及监测[J].中国文化遗产,2021(04):40-46.

[9] SHA B,XIE L L,YONG X Q,et al.An experimental study of the combined hysteretic behavior of dougong and upper frame in Yingxian Wood Pagoda[J].Construction and Building Materials,2021,305.

[10] 薛建阳,吴晨伟,翟磊,等.考虑台基影响的应县木塔地震响应有限元分析[J].土木与环境工程学报(中英文),2022,44(02):22-29.

[11] 黑梅玲.基于刚度偏心模型的应县木塔抗震性能分析[D].北京:北京交通大学,2022.

[12] 刘崇治.应县木塔柱头铺作抗震性能试验[D].北京:北京建筑大学,2022.

[13] 李大卫.应县木塔二层外檐斗栱精细模型与静荷载下损伤关联研究[D].北京:清华大学,2022.

[14] 李爱群,刘崇治,贺俊筱,等.不同竖向荷载下带“昂”柱头铺作抗震性能试验研究[J]. 工程力学,

2023,40(12):41-54.

[15] DENG Y,LI Y H,LI A Q.Seismic safety assessments of historical timber buildings using updated finite element models: Case study of Yingxian wooden pagoda, China [J].Journal of Building Engineering,2023,63,Part A.

[16] HE J X,YANG W Y,XIE L L.Experimental study on the influences of structural characteristics and vertical load on the seismic performance of zhutou puzuo[J]. Journal of Building Engineering,2023,77.

[17] 张鹏程,黄文锦,李顺时.应县木塔结构受力分析[C]//中国民族建筑研究会.中国民族建筑学术论文特辑.北京:中国建筑工业出版社,2023:9.

[18] 贺俊筱,杨文懿,李爱群,等.构造特征对应县木塔柱头铺作受力性能的影响研究[J].工程力学.DOI:10.6052/j.issn.1000-4750.2022.08.0754

[19] SHI Y R,GUO M,ZHOU J Z,et al.Analysis of static stiffness properties of column-architrave structures of ancient buildings under long term load-natural aging coupling[J].Structures,2024,59.

[20] 郭明,闫冰男,周腾飞,等.激光雷达技术在应县木塔形变分析中的应用[J].建筑科学与工程学报,2020,37(02):109-117.

[21] 戴俭,刘科,李宁.文化遗产三维信息采集与应用基础研究[M].北京:科学出版社,2021.

[22] 张凤毫,王斯栋,江京辉,等.应县木塔部分横纹抗压木构件残损分析[J].林产工业,2023,60(08):33-37.

[23] 李泽辉,李大卫,刘畅.营造尺和材分制:应县木塔五层木构表里数据采集与试解[J].建筑史学刊,2022,3(01):36-53.

[24] 李泽辉,赵寿堂,李沁园,等.应县木塔平面丈尺假说:从1933年的旧照谈起[J].建筑史学刊,2021,2(02):56-70+177.

[25] 李泽辉.基于表里信息探查的应县木塔大木作尺度研究[D].北京:清华大学,2023.

[26] 米晓琛.应县木塔损伤分析及材性微观劣化与保护研究[D].太原:太原理工大学,2021.

[27] 符瑞云.古建筑木构件自然劣化与人工光老化比较研究[D].北京:北京林业大学,2022.

[28] LONG K Y,CHEN K Q,LIN L Y,et al.Deterioration of Microstructures and Properties in Ancient Architectural Wood from Yingxian Wooden Pagoda (1056 AD) during Natural Aging[J].Forests,2023,14 (2):393-393.

[29] 周海宾,韩旭,黄磊,等.古建筑木构件开裂机制、评估与加固研究进展[J].木材科学与技术,2024,38(01):13-22.

[30] 韩旭,周海宾,黄磊,等.华北地区古建筑木构件开裂类型与特征分析[J].木材科学与技术,2024,38(02):1-11.

[31] 永昕群.应县木塔科学价值,倾斜变形与保护路径探析[J].中国文化遗产,2021(1).

[32] 周俊召,王新征,乔禹,杨转华,永昕群.应县木塔变形监测的技术与方法[J].中国文化遗产,2021(1).

[33] GUO M,ZHAO J W,PAN D,et al.Normal cloud model theory-based comprehensive fuzzy assessment of wooden pagoda safety[J].Journal of Cultural Heritage,2022,55:1-10.

[34]GUO M,SUN M X,PAN D,et al.High-precision deformation analysis of yingxian wooden pagoda based on UAV image and terrestrial LiDAR point cloud[J].Heritage Science,2023,11(1).

刘畅*(通讯作者)

B.1968,清华大学博士

清华大学建筑学院副教授

chang-liu@mail.tsinghua.edu.cn

赵寿堂

B.1982,清华大学博士

清华大学建筑学院研究助理

王昂

B.1992,清华大学硕士研究生

国家重点研发计划

项目编号:2023YFF0906300

清华大学横向科研课题

项目编号:20242000989

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号全文刊载于《世界建筑》202410期。转载请注明出处。

点击下方“阅读原文”购买202410期《世界建筑》杂志。