克孜尔石窟

牛踏比丘——克孜尔佛传壁画补遗

摘要: 任平山 | 牛踏比丘——克孜尔佛传壁画补遗原创任平山西域研究2025年04月25日 12:22新疆来源:《西域研究》2009年第4期内容提要本文讨论克孜尔石窟中一幅主题不明的佛传壁画。壁画描述了牛袭击人的暴力事件。以此为线索,笔者认为壁画讲述的是弗迦沙王皈依佛法后死亡的故事。一中日两国联合出版的《中国石窟·克孜尔石窟》受到中外学者高度评价,被视为克孜 ...

任平山 | 牛踏比丘——克孜尔佛传壁画补遗原创 任平山 西域研究 2025年04月25日 12:22 新疆来源:《西域研究》2009年第4期

内容提要

本文讨论克孜尔石窟中一幅主题不明的佛传壁画。壁画描述了牛袭击人的暴力事件。以此为线索,笔者认为壁画讲述的是弗迦沙王皈依佛法后死亡的故事。

一

中日两国联合出版的《中国石窟·克孜尔石窟》受到中外学者高度评价,被视为克孜尔研究新进程的标志。[1]其中丁明夷、马世长、雄西:《克孜尔石窟的佛传壁画》一文梳理出克孜尔石窟壁画中六十二个佛传故事,[2]已经成为学界常用工具性文献。但总体上克孜尔石窟仍然存在大量佛传壁画有待识别。笔者最近翻阅格伦威德尔的著作《Alt-Kutscha》[3],发现克孜尔第84窟一则佛传壁画未被收入。特撰此文,补其阙漏。

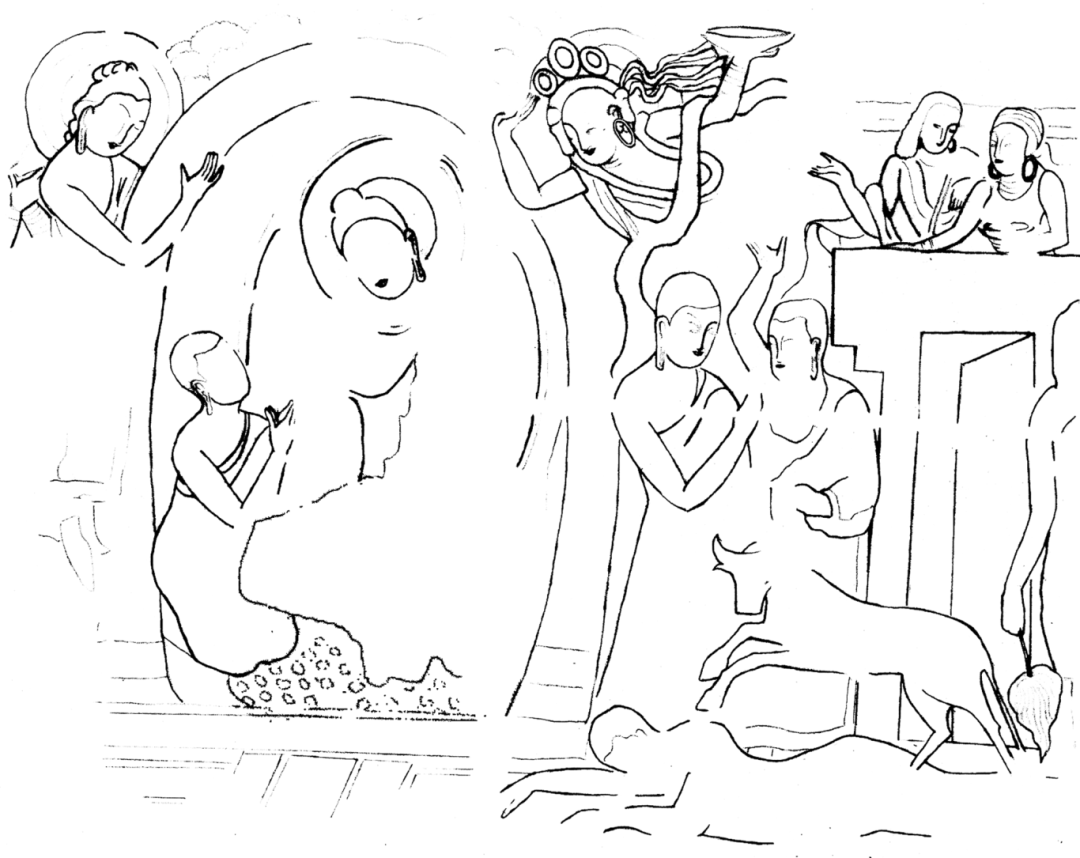

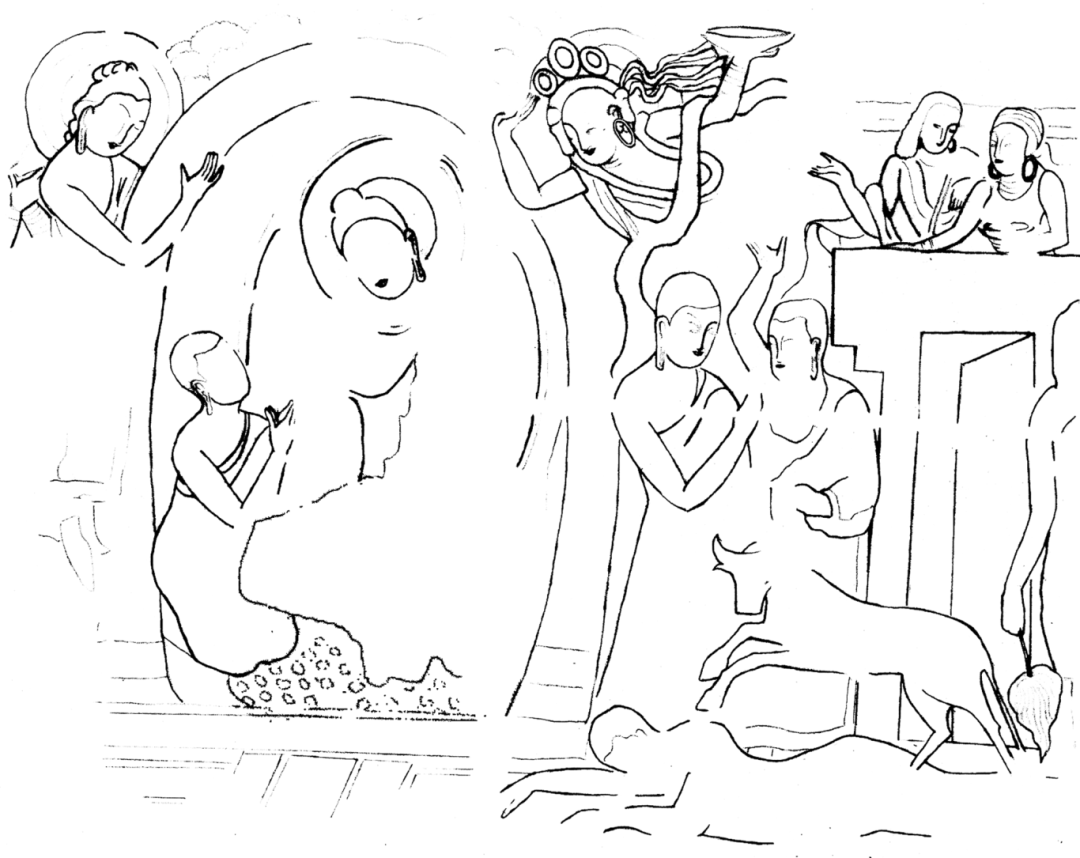

克孜尔第84窟是谷内区一个穹隆顶方形窟。现石窟中残存佛传不多,皆已漫漶不清。但正壁和左壁原来都有不少因缘佛传遗存,其中比较精美的部分被德国人揭走,后藏于德国柏林印度艺术博物馆。《中国石窟·克孜尔石窟(三)》刊载了这些壁画的全图。[4]此画原位于第84窟正壁的左下角,尽管被切割成五块,且颇有残损,仍然保存了不少信息。右侧是佛陀和一比丘对话,比丘双手合十凝听教诲。佛陀头光上部左右分别为梵天和帝释,这种人物组合是克孜尔方格佛传之常例。画面正中为两个比丘对话,左侧比丘右臂高扬。在他们面前有一动物扬起前蹄,地上躺着一比丘正被它踩踏。此动物身后是一个大门。一人持拂尘站立在门口,左边身体缺损,依稀可辨认出袒右袈裟,大概是一个僧人。门上有一男一女二人观望(见文后线描图)。

问题首先在于对图像内容的识别。国内学者在描述这只动物时说:“从门内出来一只狗咬住了青年僧人。”[5]而笔者获得的视觉效果却是一头牛正把比丘踩于蹄下。此动物目前只能看到红色颜料填充的轮廓,识别起来的确非常困难。我猜测前辈学者可能是把牛头右侧的牛角和耳朵的轮廓理解为狗的嘴部。如果说头部还不够清楚,则此动物细长的尾巴特征可为笔者的观点提供支持。

“牛踏比丘”图像十分罕见,佛经中能与之对读的故事有两个,一个是“阿难乞牛乳”,一个是“弗迦沙之死”。笔者反复斟酌,以为后者更符合画面内容。

二

“阿难乞牛乳”故事仅单卷本汉译典籍就有两部,一部是传汉末三国吴支谦所翻译之《佛说犊子经》,一部是传西晋竺法护所译之《佛说乳光佛经》。此外,《经律异相》之“阿难乞牛乳佛记其方来十二”、《维摩义记》卷第二,以及《法苑珠林》等皆有引述。故事大约可分为五个片断。

1.一时佛在某地忽患风疾,需要牛乳治疗。佛陀让阿难到一婆罗门富人家乞牛乳。

2.阿难来到富人家门口,向婆罗门乞牛乳。此婆罗门为人吝啬且不服佛法,欲折辱阿难,让他自己去一暴烈牛处取乳。此牛常喜觝踏人,不可接近。

3. 阿难无法自取牛乳,帝释天遂化为一婆罗门代取牛乳(《维摩经略疏》谓此婆罗门为佛陀所化)。

4.人牛对话。母牛得知供养佛陀功德无量,遂欢喜献乳,但请求留一半乳养育牛犊。牛犊在旁听见,也甘愿让出自己的饮乳,供养佛陀。

5.阿难持乳回复佛陀。佛陀告阿难,彼牛母子以是因缘,后世当为弥勒佛沙门弟子得大罗汉。牛犊过二十劫后当作佛,名乳光如来。

故事本身并不复杂,但不同佛经在叙事细节上仍有差异。比较关键的地方在于《佛说乳光佛经》在上述故事的“片断二”中插入了一个片断。婆罗门富人的众多弟子听说佛陀染病感到十分稀奇,相互谓言:释迦常自称誉“我于天上天下最尊,悉度十方老病死”,为什么自己反而会生病呢?这时维摩诘欲至佛所,途径此处,阿难复告维摩诘此事,说如来身小中风,当须牛乳。维摩诘告阿难云:“莫作是语……勿得效外道诽谤如来……世尊身自有病不能疗愈,何能救诸老病死者?……佛为天上天下最尊,无有病,佛病已尽灭。”阿难闻维摩诘此言大感惭愧,这时空中传来声音,向阿难解说佛陀称病的原因,概“度脱一切十方贪淫嗔恚愚痴之行故”。

上述情节——强调佛陀之身金刚不坏,亦为《维摩义记》、《维摩经疏卷》、《法华玄义释签》等大乘注疏津津乐道,然在《佛说犊子经》和《经律异相》的叙事中则完全没有提及。为什么呢?对此,《维摩经抄》明确讲到:“经曰:我言世尊身小有疾,当用牛乳,故来至此。述曰:准小乘宗,如来色身实有生灭,实有病苦,故求牛乳以疗热也。”可见世尊是否“实有病苦”是大小乘佛教的分歧所在。释迦牟尼起初只是作为佛法觉悟者和人们的导师,其生身有漏,在那些较多保持原始教义的小乘部派看来并不成为问题。但随着宗教发展,佛陀也被逐渐神化。尤其发展到大乘诸派,视世尊为神祇,这时佛经故事中“佛陀生病”的情节便显得十分刺耳,以至于要专门对此论述解说——或强调佛陀法身与生身之别异,或强调佛陀为教化众生示现种种“方便”。霍旭初先生在2006年龟兹学学术研讨会上的发言,专门涉及了这类问题。[6]故而笔者认为《佛说乳光佛经》文本中,阿难和维摩诘对话的情节是后来大乘佛教为了安插己派解说而添加的内容,目的是为了化解佛陀俗性与神性的矛盾。

三

“弗迦沙之死”可见单卷本《萍比沙王五愿经》,亦传为支谦所译。从经名上看,此经似以王舍国国王萍比沙(即“频婆娑罗”)为主角,实则主要讲述弗迦沙王故事,大约可分为五个片断。

1.王舍国萍比沙王与邻国弗迦沙王未曾相见,但遥相爱敬如兄弟,常有书信礼物往来。萍比沙王把自己国内有佛的消息告诉了弗迦沙王。弗迦沙王闻之欢喜,请萍比沙王写书信介绍佛法。

2.弗迦沙王等待萍比沙王的书信,丧失耐心,乃率众人前往王舍国欲朝见佛陀。半路收到萍比沙王书信云佛陀教人弃家作沙门。弗迦沙王读信后于夜间群臣睡时悄然离去,自剃头,被法衣,作沙门。

3.弗迦沙王来到王舍国,天色已晚,遂投宿于一陶窑家待第二日见佛。佛陀以天眼知弗迦沙王翌日命终,恐不能相见,乃飞行至此窑家门外求宿,遂与弗迦沙同坐一屋。

4.佛陀对弗迦沙说法。弗迦沙本不知说法者的身份,因听法得阿那含道,认出佛陀,立即礼佛皈依。

5.弗迦沙次日入城,一奔牛角抵而杀之。诸比丘展转传闻。佛告诸比丘弗迦沙今生天上得阿罗汉,命人为之收葬起塔。

除了上述《萍比沙王五愿经》,“弗迦沙”故事亦为《经律异相》所载。此外,传由西晋法炬、法立共译的《法句譬喻经》“惟念品第六” 也有相关情节。《经律异相》内容与《萍比沙王五愿经》类似,而《法句譬喻经》则有两处记载值得注意。其一是写明佛陀起初至陶窑初见弗迦沙时,是化作一“沙门”。后见弗迦沙闻法觉悟,才现佛身,光明相好。其二是《法句譬喻经》在间隔一节之后,另辟“言语品第八”讲述“弗迦沙”被牛抵杀之因缘(此节后被《诸经要集》、《法苑珠林》引载)。弗迦沙死后,牛主恐惧,遂将牛转卖他人。其人牵牛亦被牛从后抵杀。死者有子,嗔而杀牛,于市卖肉。有人买取牛头,回途中坐在树下休息,以牛头挂树枝上。须臾绳断,牛头堕落,牛角刺人害命。此牛一日之中凡杀三人。萍比沙王闻之问佛,佛说此牛因缘。往昔有三个商人投宿于孤独老妇人处,欺老妇年迈无助,离去不给房资且恶意辱骂。老妇人乃发愿来世报复。今此牛与三死者即是往昔老妇与三商人。

四

克孜尔第84窟壁画中“牛踏人上”的图像或可与“阿难乞牛乳”故事中的暴牛对读,但在这个故事中暴牛并未真的踩踏比丘,且故事中本来有两个重要的角色,一个是维摩诘,一个是牛犊。小乘文本中可能没有维摩诘,壁画中不见此人倒也情有可原,但牛犊是故事的关键,也未在壁画中出现,而且画面中间对话的两个比丘在经文中找不到对应的人物。而与“弗迦沙”故事对读,则大部分壁画都能找到相应的文本。画面右边佛陀与比丘对话的可对应弗迦沙皈依,画面左下方牛踏比丘可对应弗迦沙被奔牛抵死的场面,画面中间,牛上对话的两个比丘可对应诸比丘展转传闻弗迦沙死讯(或化做沙门的佛陀与弗迦沙对话),画面左端为一大门,门上一对夫妻,门口一比丘站立,可对应向窑家求宿之弗迦沙。据此,此壁画定名为“弗迦沙之死”较为妥当。

滑动查阅注释

滑动查阅注释

[1]〔日〕入泽崇撰;苗利辉译:《禅定僧:近来日本学者对克孜尔图像的研究》,《新疆师范大学学报》2005年第6期。

[2]丁明夷、马世长、雄西:《克孜尔石窟的佛传壁画》,见《中国石窟·克孜尔石窟》第一卷,文物出版社·平凡社,1989年,第185页。

[3]Grünwedel Albert:Alt-Kutscha,Berlin,1920,PⅡ90 Fig.73.

[4]新疆文物管理委员会、克孜尔文管所、北京大学考古系编:《中国石窟·克孜尔石窟(三)》,文物出版社,1997年,图195。

[5]新疆文物管理委员会、克孜尔文管所、北京大学考古系编:《中国石窟·克孜尔石窟(三)》,第230页。

[6]霍旭初:《龟茲石窟〈佛受九罪报〉壁画及相关问题研究》,《敦煌研究》2006年第6期。

(作者单位:西南交通大学艺术与传播学院)

编校:王文洲

审校:宋 俐

审核:陈 霞

扫码关注我们

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com

内容提要

本文讨论克孜尔石窟中一幅主题不明的佛传壁画。壁画描述了牛袭击人的暴力事件。以此为线索,笔者认为壁画讲述的是弗迦沙王皈依佛法后死亡的故事。

一

中日两国联合出版的《中国石窟·克孜尔石窟》受到中外学者高度评价,被视为克孜尔研究新进程的标志。[1]其中丁明夷、马世长、雄西:《克孜尔石窟的佛传壁画》一文梳理出克孜尔石窟壁画中六十二个佛传故事,[2]已经成为学界常用工具性文献。但总体上克孜尔石窟仍然存在大量佛传壁画有待识别。笔者最近翻阅格伦威德尔的著作《Alt-Kutscha》[3],发现克孜尔第84窟一则佛传壁画未被收入。特撰此文,补其阙漏。

克孜尔第84窟是谷内区一个穹隆顶方形窟。现石窟中残存佛传不多,皆已漫漶不清。但正壁和左壁原来都有不少因缘佛传遗存,其中比较精美的部分被德国人揭走,后藏于德国柏林印度艺术博物馆。《中国石窟·克孜尔石窟(三)》刊载了这些壁画的全图。[4]此画原位于第84窟正壁的左下角,尽管被切割成五块,且颇有残损,仍然保存了不少信息。右侧是佛陀和一比丘对话,比丘双手合十凝听教诲。佛陀头光上部左右分别为梵天和帝释,这种人物组合是克孜尔方格佛传之常例。画面正中为两个比丘对话,左侧比丘右臂高扬。在他们面前有一动物扬起前蹄,地上躺着一比丘正被它踩踏。此动物身后是一个大门。一人持拂尘站立在门口,左边身体缺损,依稀可辨认出袒右袈裟,大概是一个僧人。门上有一男一女二人观望(见文后线描图)。

问题首先在于对图像内容的识别。国内学者在描述这只动物时说:“从门内出来一只狗咬住了青年僧人。”[5]而笔者获得的视觉效果却是一头牛正把比丘踩于蹄下。此动物目前只能看到红色颜料填充的轮廓,识别起来的确非常困难。我猜测前辈学者可能是把牛头右侧的牛角和耳朵的轮廓理解为狗的嘴部。如果说头部还不够清楚,则此动物细长的尾巴特征可为笔者的观点提供支持。

“牛踏比丘”图像十分罕见,佛经中能与之对读的故事有两个,一个是“阿难乞牛乳”,一个是“弗迦沙之死”。笔者反复斟酌,以为后者更符合画面内容。

二

“阿难乞牛乳”故事仅单卷本汉译典籍就有两部,一部是传汉末三国吴支谦所翻译之《佛说犊子经》,一部是传西晋竺法护所译之《佛说乳光佛经》。此外,《经律异相》之“阿难乞牛乳佛记其方来十二”、《维摩义记》卷第二,以及《法苑珠林》等皆有引述。故事大约可分为五个片断。

1.一时佛在某地忽患风疾,需要牛乳治疗。佛陀让阿难到一婆罗门富人家乞牛乳。

2.阿难来到富人家门口,向婆罗门乞牛乳。此婆罗门为人吝啬且不服佛法,欲折辱阿难,让他自己去一暴烈牛处取乳。此牛常喜觝踏人,不可接近。

3. 阿难无法自取牛乳,帝释天遂化为一婆罗门代取牛乳(《维摩经略疏》谓此婆罗门为佛陀所化)。

4.人牛对话。母牛得知供养佛陀功德无量,遂欢喜献乳,但请求留一半乳养育牛犊。牛犊在旁听见,也甘愿让出自己的饮乳,供养佛陀。

5.阿难持乳回复佛陀。佛陀告阿难,彼牛母子以是因缘,后世当为弥勒佛沙门弟子得大罗汉。牛犊过二十劫后当作佛,名乳光如来。

故事本身并不复杂,但不同佛经在叙事细节上仍有差异。比较关键的地方在于《佛说乳光佛经》在上述故事的“片断二”中插入了一个片断。婆罗门富人的众多弟子听说佛陀染病感到十分稀奇,相互谓言:释迦常自称誉“我于天上天下最尊,悉度十方老病死”,为什么自己反而会生病呢?这时维摩诘欲至佛所,途径此处,阿难复告维摩诘此事,说如来身小中风,当须牛乳。维摩诘告阿难云:“莫作是语……勿得效外道诽谤如来……世尊身自有病不能疗愈,何能救诸老病死者?……佛为天上天下最尊,无有病,佛病已尽灭。”阿难闻维摩诘此言大感惭愧,这时空中传来声音,向阿难解说佛陀称病的原因,概“度脱一切十方贪淫嗔恚愚痴之行故”。

上述情节——强调佛陀之身金刚不坏,亦为《维摩义记》、《维摩经疏卷》、《法华玄义释签》等大乘注疏津津乐道,然在《佛说犊子经》和《经律异相》的叙事中则完全没有提及。为什么呢?对此,《维摩经抄》明确讲到:“经曰:我言世尊身小有疾,当用牛乳,故来至此。述曰:准小乘宗,如来色身实有生灭,实有病苦,故求牛乳以疗热也。”可见世尊是否“实有病苦”是大小乘佛教的分歧所在。释迦牟尼起初只是作为佛法觉悟者和人们的导师,其生身有漏,在那些较多保持原始教义的小乘部派看来并不成为问题。但随着宗教发展,佛陀也被逐渐神化。尤其发展到大乘诸派,视世尊为神祇,这时佛经故事中“佛陀生病”的情节便显得十分刺耳,以至于要专门对此论述解说——或强调佛陀法身与生身之别异,或强调佛陀为教化众生示现种种“方便”。霍旭初先生在2006年龟兹学学术研讨会上的发言,专门涉及了这类问题。[6]故而笔者认为《佛说乳光佛经》文本中,阿难和维摩诘对话的情节是后来大乘佛教为了安插己派解说而添加的内容,目的是为了化解佛陀俗性与神性的矛盾。

三

“弗迦沙之死”可见单卷本《萍比沙王五愿经》,亦传为支谦所译。从经名上看,此经似以王舍国国王萍比沙(即“频婆娑罗”)为主角,实则主要讲述弗迦沙王故事,大约可分为五个片断。

1.王舍国萍比沙王与邻国弗迦沙王未曾相见,但遥相爱敬如兄弟,常有书信礼物往来。萍比沙王把自己国内有佛的消息告诉了弗迦沙王。弗迦沙王闻之欢喜,请萍比沙王写书信介绍佛法。

2.弗迦沙王等待萍比沙王的书信,丧失耐心,乃率众人前往王舍国欲朝见佛陀。半路收到萍比沙王书信云佛陀教人弃家作沙门。弗迦沙王读信后于夜间群臣睡时悄然离去,自剃头,被法衣,作沙门。

3.弗迦沙王来到王舍国,天色已晚,遂投宿于一陶窑家待第二日见佛。佛陀以天眼知弗迦沙王翌日命终,恐不能相见,乃飞行至此窑家门外求宿,遂与弗迦沙同坐一屋。

4.佛陀对弗迦沙说法。弗迦沙本不知说法者的身份,因听法得阿那含道,认出佛陀,立即礼佛皈依。

5.弗迦沙次日入城,一奔牛角抵而杀之。诸比丘展转传闻。佛告诸比丘弗迦沙今生天上得阿罗汉,命人为之收葬起塔。

除了上述《萍比沙王五愿经》,“弗迦沙”故事亦为《经律异相》所载。此外,传由西晋法炬、法立共译的《法句譬喻经》“惟念品第六” 也有相关情节。《经律异相》内容与《萍比沙王五愿经》类似,而《法句譬喻经》则有两处记载值得注意。其一是写明佛陀起初至陶窑初见弗迦沙时,是化作一“沙门”。后见弗迦沙闻法觉悟,才现佛身,光明相好。其二是《法句譬喻经》在间隔一节之后,另辟“言语品第八”讲述“弗迦沙”被牛抵杀之因缘(此节后被《诸经要集》、《法苑珠林》引载)。弗迦沙死后,牛主恐惧,遂将牛转卖他人。其人牵牛亦被牛从后抵杀。死者有子,嗔而杀牛,于市卖肉。有人买取牛头,回途中坐在树下休息,以牛头挂树枝上。须臾绳断,牛头堕落,牛角刺人害命。此牛一日之中凡杀三人。萍比沙王闻之问佛,佛说此牛因缘。往昔有三个商人投宿于孤独老妇人处,欺老妇年迈无助,离去不给房资且恶意辱骂。老妇人乃发愿来世报复。今此牛与三死者即是往昔老妇与三商人。

四

克孜尔第84窟壁画中“牛踏人上”的图像或可与“阿难乞牛乳”故事中的暴牛对读,但在这个故事中暴牛并未真的踩踏比丘,且故事中本来有两个重要的角色,一个是维摩诘,一个是牛犊。小乘文本中可能没有维摩诘,壁画中不见此人倒也情有可原,但牛犊是故事的关键,也未在壁画中出现,而且画面中间对话的两个比丘在经文中找不到对应的人物。而与“弗迦沙”故事对读,则大部分壁画都能找到相应的文本。画面右边佛陀与比丘对话的可对应弗迦沙皈依,画面左下方牛踏比丘可对应弗迦沙被奔牛抵死的场面,画面中间,牛上对话的两个比丘可对应诸比丘展转传闻弗迦沙死讯(或化做沙门的佛陀与弗迦沙对话),画面左端为一大门,门上一对夫妻,门口一比丘站立,可对应向窑家求宿之弗迦沙。据此,此壁画定名为“弗迦沙之死”较为妥当。

滑动查阅注释

滑动查阅注释[1]〔日〕入泽崇撰;苗利辉译:《禅定僧:近来日本学者对克孜尔图像的研究》,《新疆师范大学学报》2005年第6期。

[2]丁明夷、马世长、雄西:《克孜尔石窟的佛传壁画》,见《中国石窟·克孜尔石窟》第一卷,文物出版社·平凡社,1989年,第185页。

[3]Grünwedel Albert:Alt-Kutscha,Berlin,1920,PⅡ90 Fig.73.

[4]新疆文物管理委员会、克孜尔文管所、北京大学考古系编:《中国石窟·克孜尔石窟(三)》,文物出版社,1997年,图195。

[5]新疆文物管理委员会、克孜尔文管所、北京大学考古系编:《中国石窟·克孜尔石窟(三)》,第230页。

[6]霍旭初:《龟茲石窟〈佛受九罪报〉壁画及相关问题研究》,《敦煌研究》2006年第6期。

(作者单位:西南交通大学艺术与传播学院)

编校:王文洲

审校:宋 俐

审核:陈 霞

扫码关注我们

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com