专家观点

曹龙 马永嬴 | 南陵邑相关问题探讨

摘要: 曹龙 马永嬴 | 南陵邑相关问题探讨曹龙 马永嬴中国社科院考古所中国考古网2025年06月09日 17:41北京摘要:南陵邑应初置于汉景帝二年(公元前155年),至汉平帝元始年间(公元1—5年)废止。南陵邑可能在设置之初有规模不大的徙民入居,其民户应不低于三千户。南陵邑的县治大约在今西安市灞桥区狄寨街道办大康村、姚家沟村一带,其辖境东西可能界于灞、浐之 ...

曹龙 马永嬴 | 南陵邑相关问题探讨曹龙 马永嬴 中国社科院考古所中国考古网 2025年06月09日 17:41 北京摘要:南陵邑应初置于汉景帝二年(公元前155年),至汉平帝元始年间(公元1—5年)废止。南陵邑可能在设置之初有规模不大的徙民入居,其民户应不低于三千户。南陵邑的县治大约在今西安市灞桥区狄寨街道办大康村、姚家沟村一带,其辖境东西可能界于灞、浐之间,北与汉文帝霸陵陵区相接,南界大概在今西安市蓝田县西北部一带。

薄太后南陵是西汉王朝第一座单独埋葬的太后(皇后)陵墓。考古资料显示,其地面有“覆斗形”封土,墓葬形制为“亞”字形,陵墓周围分布20座外藏坑,并有4处建筑遗址,外围有河卵石铺砌的陵园等[1]。这些遗存说明,南陵是按照帝陵级别规划、营建的。但限于客观原因,对于陵区重要组成部分的南陵邑却未能确定其具体位置和范围。为弥补不足,笔者根据现有资料,对南陵邑的置废、徙民、位置和辖境等问题做一探讨,以求教于方家。

一 南陵邑的置废

南陵是汉文帝之母薄太后的陵墓,因位于霸陵西南而有此称。《史记·外戚世家》载:“薄太后后文帝二年,以孝景帝前元二年(公元前155年)崩,葬南陵。”[2]同书《孝景本纪》载汉景帝二年(公元前155年),“置南陵及内史、祋祤为县”[3]。按照史书记载,薄太后崩葬南陵的当年,汉景帝设置了南陵县(邑)。但《汉书·地理志上》云:“南陵,文帝七年(公元前173年)置。”[4]二者差异较大,清代学者吴卓信认为,盖文帝置陵,景帝置县也[5]。就是即景帝前元二年(公元前155年)给薄太后南陵设置了陵邑。有学者认为:“陵园营建初期,陵邑为陵园建设提供人力、物资支持……皇帝入葬陵园后,陵邑承担着侍奉功能”[6]。既如此,南陵邑为何没有在陵墓营建之初设置,笔者推测,其原因可能是近在咫尺的霸陵邑有效地解决了南陵营建的后勤保障问题,提前设置的迫切性不强,但薄氏入葬,南陵的侍奉就成为一个礼制问题,因此,景帝在太后葬礼甫毕即按照规制设置了南陵邑。

南陵邑既属陵县,亦当与西汉帝陵的陵邑相同,直属太常管理。《汉书·百官公卿表上》载:“奉常,秦官,掌宗庙礼仪,有丞。景帝中元六年(公元前144年)更名太常。属官有太乐、太祝……又博士及诸陵县皆属焉。”[7]《汉书》记载,昭帝曾下诏曰:“其令郡国毋敛今年马口钱,三辅、太常郡得以叔、粟当赋。”[8]昭帝径称太常为郡,与三辅并列。宣帝时,杜缓“拜为太常,治诸陵县”[9]。元帝时,韦弘为太常丞,“职奉宗庙,典诸陵邑”[10]。可见当时包括南陵邑在内的西汉诸陵邑均直属太常管理。至元帝初,各陵县仍由太常直辖,同书《朱博传》载:“时诸陵县属太常,(朱)博以太常掾察廉,补安陵丞。”[11]但在元帝永光年间(公元前43—公元前39年),陵邑的归属发生了变化。《汉书·百官公卿表上》记载:“元帝永光元年(公元前43年)分诸陵邑属三辅。”[12]同书《元帝纪》云,永光四年(公元前40年),“诸陵分属三辅”[13],二者时间有差异。笔者以为,元帝永光四年“乃下诏先议罢郡国庙”[14],开始进行园庙制度改革,作为汉室帝(后)陵区一部分的陵邑此时发生归属变化较为合理,《元帝纪》为是。《汉书·地理志上》载:京兆尹辖县有“南陵”[15]。说明西汉后期,南陵邑成为京兆尹辖县。

南陵邑既是县级行政单位,应当有令(长)、丞、尉等职官,《汉书·百官公卿表上》载:“县令、长,皆秦官,掌治其县……皆有丞、尉,秩四百石至二百石,是为长吏。”[16]世传有“南陵丞印”封泥[17]。汉元帝年间,王嘉被“光禄勋于永除为掾,察廉为南陵丞”[18]。南陵丞应是南陵令的主要掾属。

关于南陵邑的撤废,文献记载很明确。《汉书·韦贤传》云:汉平帝元始年间(公元1—5年),秉政的大司马王莽认为“孝文太后南陵、孝昭太后云陵园,虽前以礼不复修,陵名未正”,请求“罢南陵、云陵为县”,平帝“奏可”[19]。也就是说王莽的提议被批准实施,可见南陵邑已在西汉末年被明确撤销了县级行政建置,此后史书再未有南陵复县的记载。但有学者却言“东汉时期南陵县(邑)并入杜陵县”[20],不知其所本者何。

二 南陵邑的徙民

关于南陵邑是否徙民?史书没有任何记载,我们只能参考与其类似的云陵邑做一推测。武帝后期,巫蛊祸起,太子刘据蒙冤罹难,武帝临终前确定立幼子刘弗陵为嗣,因担心子少母壮,重蹈汉初吕后专权的覆辙,借故在甘泉宫逼死赵倢伃,并就近葬于云阳。《汉书·昭帝纪》载:武帝逝后,弗陵继位,当年即“追遵赵倢伃(昭帝母)为皇太后,起云陵”。次年,“为太后起园庙云陵”[21]。同书《地理志上》载:“云陵,昭帝置也。”[22]说明昭帝在为其母修建园庙的同时,设置了云陵邑,并于始元三年(公元前84年)“募民徙云陵”,四年(公元前83年)再次“徙三辅富人云陵”[23]。《外戚传上》亦云:“昭帝即位,追尊鉤弋倢伃为皇太后,发卒二万人起云陵,邑三千户。”[24]该文献明确指出云陵邑的居民是三千户。

除钩弋夫人云陵邑之外,还有一例亦可藉以参考。《汉书·宣帝纪》载,宣帝元康元年(公元前65年)“益奉明园户为奉明县”[25]。同书《武五子传》亦云,宣帝时,有大臣上书称“悼园宜称尊号曰皇考,立庙,因园为寝,以时荐享焉。益奉园民满千六百家,以为奉明县”[26]。此事在西汉末年王莽给汉平帝的上书中讲的更为详细:“(宣帝)本始元年(公元前73年)丞相(蔡)义等议,谥孝宣皇帝亲曰悼园,置邑三百家,至元康元年(公元前65年),丞相(魏)相等奏,父为士,子为天子,祭以天子,悼园宜称尊号曰‘皇考’,立庙,益故奉园民满千六百家,以为县。”[27]奉明园(即悼园)是宣帝因巫蛊之祸而死难的父亲史皇孙的墓园。宣帝承昭帝之绪嗣位登基,即位后将其生父史皇孙谥为“悼”,并重修冢茔,“比诸侯王园,置奉邑三百家”[28]。后来,又尊其为“皇考”,在已有奉邑三百家的基础上,再次徙民至一千六百家,设为奉明县。刘振东认为,宣帝“增益奉园之民而成如同西汉帝陵陵邑一样的奉明县”[29]。即宣帝为了加尊乃父地位,以陵邑之制为奉明县徙民。

上举二史例均发生在西汉中期,其墓主与薄太后情况类似,即从未实际做过皇帝或皇后,但因其子嗣继位称帝,给予其至尊名号,并按照帝、后仪礼为其修建园庙,设置陵邑。但前引二例均为墓主逝后追谥,薄太后却是生前获尊。其陵墓一开始就是按照皇后之制规划建设的,拙文认为,“薄太后南陵由陵园、陵邑组成……这种做法显然继承了战国秦“独别葬”的宣太后、夏太后陵墓制度,并参照西汉初期两座帝、后合葬的陵园规制”,“薄太后南陵是按照秦汉时期皇(太)后陵墓的等级规制设计规划,并施工营建的”[30]。按照汉室园陵制度,陵邑是其不可或缺的有机组成部分,应当有较为周详的规划。

汉文帝为其母规划营建的南陵当为之后的钩弋夫人云陵和史皇孙奉明园的建设提供了重要参考,包括其陵邑的设置、徙民、管理等均有可能效仿南陵邑已形成的制度。反过来,我们也可以通过对云陵邑和奉明县的研究,间接了解文献缺载的南陵邑的一些情况。

《汉书》记载云陵邑有两次徙民,即始元三年(公元前84年)“秋,募民徙云陵,赐钱田宅”。四年(公元前83年)“徙三辅富人云陵,赐钱,户十万”。奉明县先“置邑三百家”,是否徙民不得而知,后又“益故奉园民满千六百家,以为县”,可以确定其至少有一次徙民。另外,史书对二者的民户数字均有明确记载,前者“三千户”,后者“千六百家”。葛剑雄研究认为,西汉核心家庭(即一对夫妻及其未婚子女为单位)“平均每户人口绝对低于4.67”[31],如按每户4.5人计,云陵邑的三千户在13500人左右,奉明县的一千六百家大约为7000余人。据此,我们推测南陵邑应当也有一定数量的徙民迁入,其户数当较奉明县为多,甚至可能超过云陵邑。因为汉文帝被奉为汉室太宗,其地位仅次于开国皇帝刘邦,非其他诸帝可比,其母薄太后自然也“母以子贵”,尊崇无比。因此,昭、宣二帝在为其先妣先考设置陵邑时,当不会逾越南陵之制迁徙大量民众。如此,则南陵邑的民户当远超奉明县的“千六百家”,甚而不低于云陵邑的三千户。

三 南陵邑的位置与辖境

关于南陵邑的具体位置史书没有明确记载,《括地志》云:“南陵故县在雍州万年县东南二十四里。汉南陵县,本薄太后陵邑。陵在东北,去县六里。”[32]也就是说,陵邑在南陵的西南大约六里的位置。唐代有大、小里之分,大里约合531米,小里约合442.5米[33]。按此计算,南陵邑当在陵墓西南约3.2~2.6千米处,即今西安市灞桥区狄寨街道办姚家沟村一带。清代嘉庆年间(1796—1820年)编纂《咸宁县志》卷二记载:“今狄寨社近大康村地名冈子上,东北去薄太后陵五里许。村人取土往往发出砖甓,相传筑有小城。以《括地志》证之,当即南陵故城。”[34]大康村在姚家沟村北侧,二者间距1000米左右。《括地志》所载南陵邑位置与此略有差异,当为参照点不同所致。

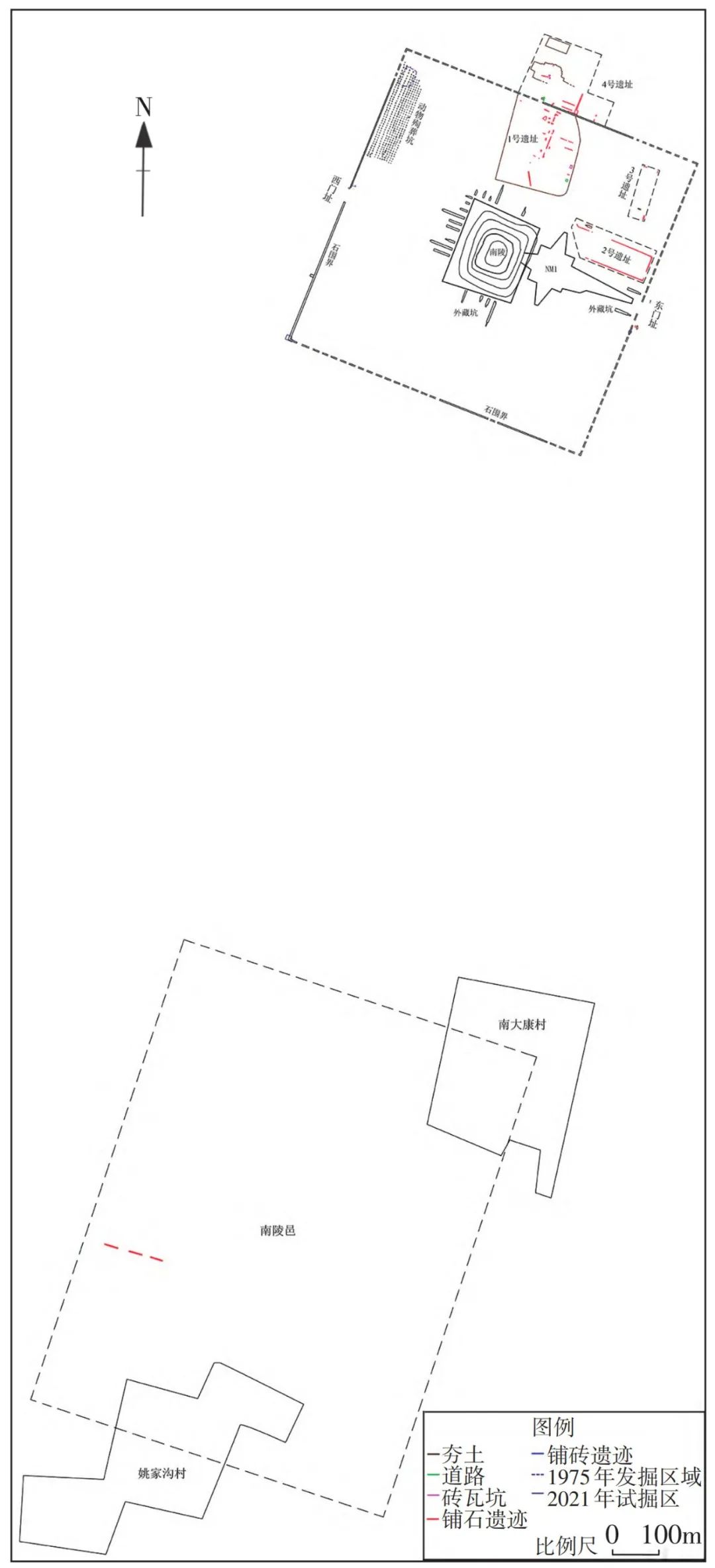

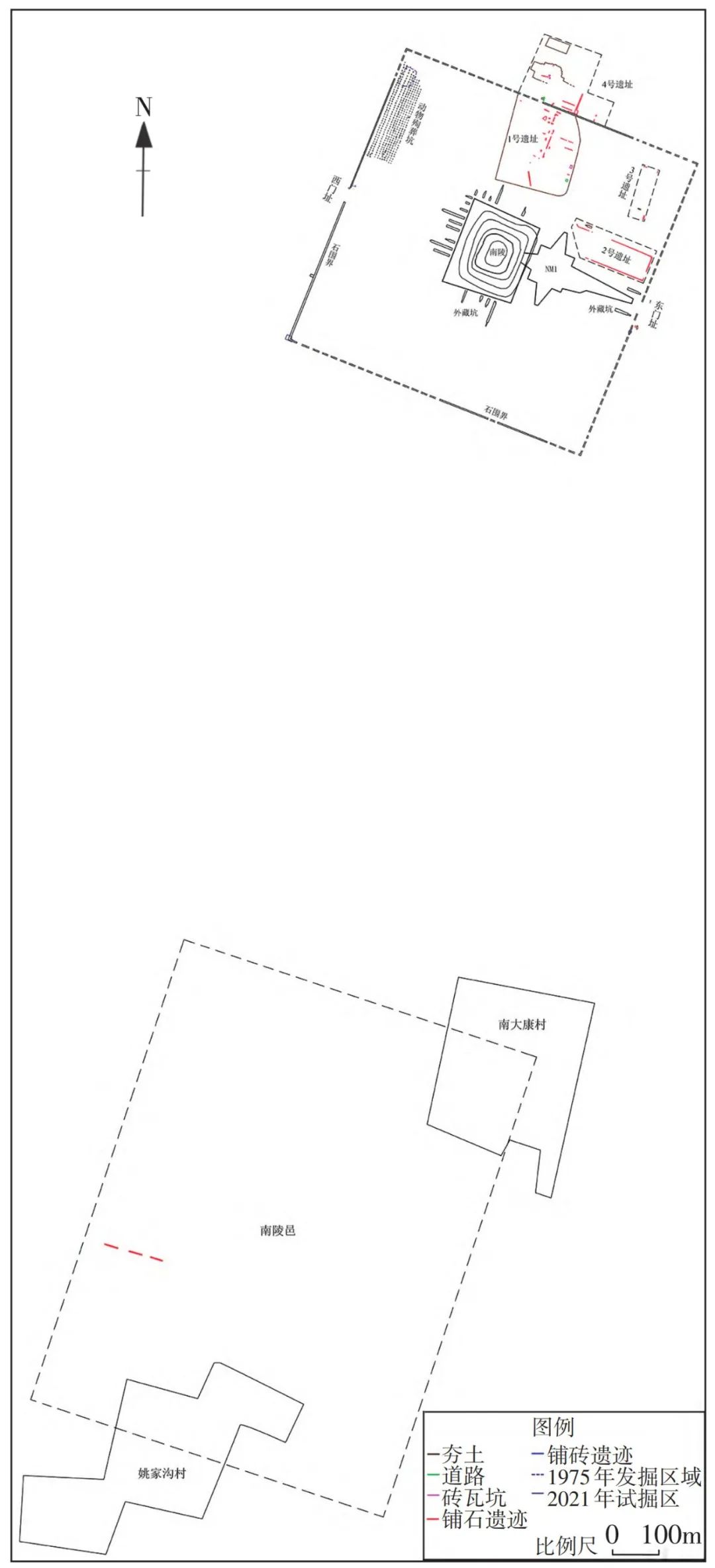

20世纪80年代前后,刘庆柱、李毓芳先生曾对西汉帝陵进行考古调查,“经实地考查,今西安市灞桥区狄寨乡大康村附近确实发现许多西汉砖瓦残块,南陵邑遗址当在此地”[35]。近年来,笔者在汉文帝霸陵做考古工作时,走访当地村民获悉,南大康村西果树地曾发现夯土遗迹,呈长条形,推测应为夯墙遗址。随即,我们就对南陵以南1.4公里处,约1平方公里的区域进行了调查。该区域西北至狄寨原路,东至南大康村,南至姚家沟村南的鲸鱼沟。地势整体呈东高西低,落差15米左右。根据已知西汉陵邑布局规律,此类遗存应先寻找道路、垣墙、壕沟等迹象。首先在调查区域的北部、中部及南部各做一条东西向勘探带,目的寻找南陵通往陵邑的道路等线性遗迹。其次,做南北向勘探带,了解中部区域地势低洼的地层堆积情况。我们在调查的同时仅能对现有道路两侧以及部分没有果园围栏的地块进行考古勘探工作,勘探的范围非常少。勘探资料表明,耕土层以下为近现代扰土层,其下为两层不同时期的冲积层,之下即为原生土层,深度约5~6米以下。在对村民提供的夯土遗迹的线索区域的勘探,仅发现三段夯土遗存,宽约1~2米、长4~6米不等,厚度8~17厘米不等,东西向分布,基本在一条直线上,但保存深度不一。其中,东段的深度距地表0.6米,其余两段的深度距地表约1.4~1.7米不等,结合该深度的冲积层,判断其应为被冲积的倒塌夯土。限于本次能够勘探的区域极少,除三处倒塌夯土外,再无其他发现。但根据以上资料判断,我们推测南陵邑有可能在今西安市灞桥区狄寨街道办大康村、姚家沟村一带。(图一)

图一 南陵邑位置推测示意图

南陵邑的辖境问题,文献资料更为匮乏。南陵西临浐河,西南为汉宣帝杜陵,二者隔河相望。根据考古勘探资料,杜陵封土以东分布有大量祔葬墓,可以说其陵区范围直至浐河西岸边缘[36]。《汉书》记载,汉宣帝“元康元年(公元前65年)春,以杜东原上为初陵,更名杜县为杜陵”[37]。《水经注》亦云,“元帝初元元年(公元前48年),葬宣帝杜陵……陵之西北有杜县故城”[38]。可见,当时杜陵所在区域为杜县属地范围,因此,推测南陵邑辖境并未延伸至浐河西岸。

南陵陵区北接汉文帝霸陵,其封土距文帝陵不足两千米,且二者外围均有陵园和相关遗存。“在江村大墓(即汉文帝陵)与窦皇后陵外围有一周更大范围的夯墙遗址,形成了一座大陵园,我们称之为霸陵陵园”。考古勘探发现在霸陵陵园南侧,即今西安市狄寨街道办金星村西侧仍分布有外藏坑,“位于江村大墓南侧偏西位置,二者间距610米,共发现10座外藏坑”[39]。“南陵封土周围未发现夯筑的垣墙,但在其外围约235~258米处发现有一周平砌的河卵石,应为陵园标识”。南陵陵园北侧也发现了汉代遗址。根据南陵陵区文物遗迹分布图来看,该遗址北端距离封土370余米[40]。就是说南陵与霸陵的相关遗存间距仅有1000米左右。陵邑辖境肯定要将陵区遗存包括在内,因此南陵邑与霸陵邑的分界线应当就在这1000米范围内。有学者认为,霸陵邑“以霸陵的陵园南界为县界,即今灞桥区江村南部自然沟,起自金星村止于神峪寺沟一线是为县界”[41],也许有一定道理。

南陵东距灞河仅5000米左右。灞河东岸西部为基本继承芷阳县辖地的霸陵邑,南部为蓝田县。《史记·秦始皇本纪》:“昭襄王享国五十六年。葬茝阳。”[42]“茝”通“芷”,茝阳即芷阳。同书《秦本纪》载,昭襄王四十二年(公元前265年)“宣太后薨,葬芷阳郦山”[43]。考古资料显示,秦昭襄王与宣太后陵墓位于今西安市临潼区斜口街办韩峪村[44]。因此,可能此地向南延至灞河均为秦芷阳县(汉霸陵邑)所辖。其东侧则为蓝田县辖境。《汉唐方志辑佚》载:“蓝田有川方三十里,其水北流,出玉铜铁石。”[45]灞河基本流向为东南西北,上述“蓝田有川”即指流经蓝田的灞河,其西即为南陵,可见,南陵东侧这段灞河也属于蓝田县。因此,灞河可能是南陵邑与蓝田县的分界。

南陵邑辖区东南亦与蓝田县相邻,据《中国古今地名大辞典》记载:秦汉时期的蓝田县治“故城在今陕西蓝田县西三十里。”[46]该书是20世纪30年代初的著作,1929年推行计量改革,确定1里等于500米。按此标准计算,蓝田县治大约在荆峪沟西侧今西安市长安区炮里街道南、北桑村之间。20世纪90年代编撰的《蓝田县志》云:“周安王二十三年(秦献公六年,公元前379年),秦初置蓝田县,距今已2368余年,治于今县城西,荆峪沟右岸(具体城址无考)。”[47]荆峪沟为东南西北流向,其右岸即东侧。上述二者记载的蓝田县治有明显差异。《水经注》载:“《地理志》曰:浐水出南陵县之蓝田谷。”[48]这句话可以理解为浐河的源头在南陵县与蓝田县之间的山谷中。浐河主源是汤峪河,主要支流有岱峪河、库峪河和荆峪河(即荆峪沟)。汤峪河发源于蓝田县汤峪镇秦岭主脊紫云山以南的月亮石西侧,“该河出山区于汤峪口,后呈西北向切穿白鹿原,于长安县魏寨乡与岱峪河汇流后始称浐河”[49]。岱岳河发源于紫云山北侧。库峪河为长安、蓝田两县界河,发源于长安县东南部秦岭主脊北坡。荆峪河(沟)发源于蓝田县前卫镇凫峪村一带。这几条河流的源头大多在秦岭北麓蓝田县的山谷,因此,有学者认为:“蓝田谷,当即蓝田境南山诸谷之总称,而不是一条山谷。”[50]这说明,浐河与其支流源头所在的蓝田谷既属南陵县(邑)又属蓝田县。如按《中国古今地名大辞典》记载的蓝田县治位置,白鹿原南部当均为其辖境,这与文献记载的“浐水出南陵县之蓝田谷”相抵牾。因此,笔者认为蓝田县治在荆峪沟东侧较为合理。可能当时荆峪沟东侧西北部为南陵县属地,东南部则为蓝田县所辖,而荆峪沟西侧至浐河的区域当为南陵县辖区。这样,既与《蓝田县志》推定的战国至秦汉时期蓝田县治不矛盾,也大致符合浐河源头的蓝田谷为二县分界的记载。

以此来看,南陵邑的辖境大概是西起浐河,东至灞河,北至今西安市灞桥区狄寨街道办金星村一线,南至今蓝田县西北部孟村镇、前卫镇一带。陵邑是西汉早中期帝(后)陵的有机组成部分,薄太后南陵也不例外,因此,南陵邑的相关研究对考古工作具有重要意义。根据文献资料,南陵邑作为县级行政建置应当初设于汉景帝二年(公元前155年),至汉平帝元始年间(公元1—5年)废止,共存续近160年。按照西汉的陵邑制度,南陵邑可能有规模不大的徙民入居,其民户当不低于云陵邑的三千户。南陵邑的县治大约在今西安市灞桥区狄寨街道办大康村、姚家沟村一带。其辖境东西可能界于灞、浐之间,北与汉文帝霸陵陵区相接,南界大概在今西安市蓝田县西北部一带。

向上滑动阅读注释

[1][40]陕西省考古研究院等.西汉薄太后南陵调查勘探简报[J].考古与文物,2024(7).

[2]司马迁.史记·外戚世家(卷49)[M].北京:中华书局,1959:1972.

[3]司马迁.史记·外戚世家(卷11)[M].北京:中华书局,1959:440.

[4][15]班固.汉书·地理志上(卷28上)[M].北京:中华书局,1962:1544.

[5]王先谦.汉书补注·地理志上(卷8)[M].上海:上海古籍出版社,2008:2185.

[6]杨武站等.西汉陵邑营建相关问题研究[J].文博,2014(6).

[7]班固.汉书·百官公卿表上(卷19上)[M].北京:中华书局,1962:726.

[8]班固.汉书·昭帝纪(卷7)[M].北京:中华书局,1962:228.

[9]班固.汉书·杜周传(卷60)[M].北京:中华书局,1962:2666.

[10]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3108.

[11]班固.汉书·薛宣朱博传(卷83)[M].北京:中华书局,1962:3398.

[12]班固.汉书·百官公卿表上(卷19上)[M].北京:中华书局,1962:726.

[13]班固.汉书·元帝纪(卷9)[M].北京:中华书局,1962:292.

[14]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3116.

[16]班固.汉书·百官公卿表上(卷19上)[M].北京:中华书局,1962:742.

[17]吴幼潜.封泥汇编[M].上海:上海古籍书店,1984:77.

[18]班固.汉书·何武王嘉师丹传(卷86)[M].北京:中华书局,1962:3488.[19]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3130.

[20][41]鹿习建.两汉京兆霸陵县(邑)界考[J].三门峡职业技术学院学报,2021(1).

[21]班固.汉书·昭帝纪(卷7)[M].北京:中华书局,1962:218-219.

[22]班固.汉书·地理志上(卷28上)[M].北京:中华书局,1962:1545.

[23]班固.汉书·昭帝纪(卷7)[M].北京:中华书局,1962:221.

[24]班固.汉书·外戚传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3957.

[25]班固.汉书·宣帝纪(卷8)[M].北京:中华书局,1962:254.

[26]班固.汉书·武五子传(卷63)[M].北京:中华书局,1962:2749.

[27]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3129-3130.

[28]班固.汉书·武五子传(卷63)[M].北京:中华书局,1962:2748.

[29]刘振东等.顾成庙与奉明园[J].考古与文物,2019(5).

[30]马永嬴等.西汉薄太后南陵规制析论[J].考古与文物,2024(7).

[31]葛剑雄.西汉人口地理[M].北京:人民出版社,1986:46.

[32]贺次君.括地志辑校[M].北京:中华书局,1980:7.

[33]胡戟.唐代度量衡与亩里制度[J].西北大学学报(哲学社会科学版),1980(4).

[34]陆耀遹等.咸宁县志[M].台北:成文出版社有限公司,1969:134.

[35]刘庆柱,李毓芳.西汉十一陵[M].西安:陕西人民出版社,1987:45.

[36]陕西省考古研究院等.汉宣帝杜陵考古调查勘探简报[J].考古与文物,2021(1).

[37]班固.汉书·宣帝纪(卷8)[M].北京:中华书局,1962:253.

[38]陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:371.

[39]陕西省考古研究院等.汉文帝霸陵考古调查勘探简报[J].考古与文物,2022(3).

[42]司马迁.史记·秦始皇本纪(卷6)[M].北京:中华书局,1959:289.

[43]司马迁.史记·秦本纪(卷5)[M].北京:中华书局,1959:213.

[44]焦南峰.秦王陵的形制要素及其特点[J].考古学研究,2022(1).

[45]刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:5.

[46]臧励龢.中国古今地名大辞典[M].上海:上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社,2015:1320.

[47]地方志编纂委员会.蓝田县志[M].西安:陕西人民出版社,1994:70.[48]陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:338.

[49]西安市地方志馆等.西安通览[M].西安:陕西人民出版社,1993:24-25.

[50]王社教.沂水辨[J].陕西师范大学学报(社会科学版),1996(2).

作者:曹龙 马永嬴(陕西省考古研究院)

原文刊于:《中原文物》 2025年 第2期

薄太后南陵是西汉王朝第一座单独埋葬的太后(皇后)陵墓。考古资料显示,其地面有“覆斗形”封土,墓葬形制为“亞”字形,陵墓周围分布20座外藏坑,并有4处建筑遗址,外围有河卵石铺砌的陵园等[1]。这些遗存说明,南陵是按照帝陵级别规划、营建的。但限于客观原因,对于陵区重要组成部分的南陵邑却未能确定其具体位置和范围。为弥补不足,笔者根据现有资料,对南陵邑的置废、徙民、位置和辖境等问题做一探讨,以求教于方家。

一 南陵邑的置废

南陵是汉文帝之母薄太后的陵墓,因位于霸陵西南而有此称。《史记·外戚世家》载:“薄太后后文帝二年,以孝景帝前元二年(公元前155年)崩,葬南陵。”[2]同书《孝景本纪》载汉景帝二年(公元前155年),“置南陵及内史、祋祤为县”[3]。按照史书记载,薄太后崩葬南陵的当年,汉景帝设置了南陵县(邑)。但《汉书·地理志上》云:“南陵,文帝七年(公元前173年)置。”[4]二者差异较大,清代学者吴卓信认为,盖文帝置陵,景帝置县也[5]。就是即景帝前元二年(公元前155年)给薄太后南陵设置了陵邑。有学者认为:“陵园营建初期,陵邑为陵园建设提供人力、物资支持……皇帝入葬陵园后,陵邑承担着侍奉功能”[6]。既如此,南陵邑为何没有在陵墓营建之初设置,笔者推测,其原因可能是近在咫尺的霸陵邑有效地解决了南陵营建的后勤保障问题,提前设置的迫切性不强,但薄氏入葬,南陵的侍奉就成为一个礼制问题,因此,景帝在太后葬礼甫毕即按照规制设置了南陵邑。

南陵邑既属陵县,亦当与西汉帝陵的陵邑相同,直属太常管理。《汉书·百官公卿表上》载:“奉常,秦官,掌宗庙礼仪,有丞。景帝中元六年(公元前144年)更名太常。属官有太乐、太祝……又博士及诸陵县皆属焉。”[7]《汉书》记载,昭帝曾下诏曰:“其令郡国毋敛今年马口钱,三辅、太常郡得以叔、粟当赋。”[8]昭帝径称太常为郡,与三辅并列。宣帝时,杜缓“拜为太常,治诸陵县”[9]。元帝时,韦弘为太常丞,“职奉宗庙,典诸陵邑”[10]。可见当时包括南陵邑在内的西汉诸陵邑均直属太常管理。至元帝初,各陵县仍由太常直辖,同书《朱博传》载:“时诸陵县属太常,(朱)博以太常掾察廉,补安陵丞。”[11]但在元帝永光年间(公元前43—公元前39年),陵邑的归属发生了变化。《汉书·百官公卿表上》记载:“元帝永光元年(公元前43年)分诸陵邑属三辅。”[12]同书《元帝纪》云,永光四年(公元前40年),“诸陵分属三辅”[13],二者时间有差异。笔者以为,元帝永光四年“乃下诏先议罢郡国庙”[14],开始进行园庙制度改革,作为汉室帝(后)陵区一部分的陵邑此时发生归属变化较为合理,《元帝纪》为是。《汉书·地理志上》载:京兆尹辖县有“南陵”[15]。说明西汉后期,南陵邑成为京兆尹辖县。

南陵邑既是县级行政单位,应当有令(长)、丞、尉等职官,《汉书·百官公卿表上》载:“县令、长,皆秦官,掌治其县……皆有丞、尉,秩四百石至二百石,是为长吏。”[16]世传有“南陵丞印”封泥[17]。汉元帝年间,王嘉被“光禄勋于永除为掾,察廉为南陵丞”[18]。南陵丞应是南陵令的主要掾属。

关于南陵邑的撤废,文献记载很明确。《汉书·韦贤传》云:汉平帝元始年间(公元1—5年),秉政的大司马王莽认为“孝文太后南陵、孝昭太后云陵园,虽前以礼不复修,陵名未正”,请求“罢南陵、云陵为县”,平帝“奏可”[19]。也就是说王莽的提议被批准实施,可见南陵邑已在西汉末年被明确撤销了县级行政建置,此后史书再未有南陵复县的记载。但有学者却言“东汉时期南陵县(邑)并入杜陵县”[20],不知其所本者何。

二 南陵邑的徙民

关于南陵邑是否徙民?史书没有任何记载,我们只能参考与其类似的云陵邑做一推测。武帝后期,巫蛊祸起,太子刘据蒙冤罹难,武帝临终前确定立幼子刘弗陵为嗣,因担心子少母壮,重蹈汉初吕后专权的覆辙,借故在甘泉宫逼死赵倢伃,并就近葬于云阳。《汉书·昭帝纪》载:武帝逝后,弗陵继位,当年即“追遵赵倢伃(昭帝母)为皇太后,起云陵”。次年,“为太后起园庙云陵”[21]。同书《地理志上》载:“云陵,昭帝置也。”[22]说明昭帝在为其母修建园庙的同时,设置了云陵邑,并于始元三年(公元前84年)“募民徙云陵”,四年(公元前83年)再次“徙三辅富人云陵”[23]。《外戚传上》亦云:“昭帝即位,追尊鉤弋倢伃为皇太后,发卒二万人起云陵,邑三千户。”[24]该文献明确指出云陵邑的居民是三千户。

除钩弋夫人云陵邑之外,还有一例亦可藉以参考。《汉书·宣帝纪》载,宣帝元康元年(公元前65年)“益奉明园户为奉明县”[25]。同书《武五子传》亦云,宣帝时,有大臣上书称“悼园宜称尊号曰皇考,立庙,因园为寝,以时荐享焉。益奉园民满千六百家,以为奉明县”[26]。此事在西汉末年王莽给汉平帝的上书中讲的更为详细:“(宣帝)本始元年(公元前73年)丞相(蔡)义等议,谥孝宣皇帝亲曰悼园,置邑三百家,至元康元年(公元前65年),丞相(魏)相等奏,父为士,子为天子,祭以天子,悼园宜称尊号曰‘皇考’,立庙,益故奉园民满千六百家,以为县。”[27]奉明园(即悼园)是宣帝因巫蛊之祸而死难的父亲史皇孙的墓园。宣帝承昭帝之绪嗣位登基,即位后将其生父史皇孙谥为“悼”,并重修冢茔,“比诸侯王园,置奉邑三百家”[28]。后来,又尊其为“皇考”,在已有奉邑三百家的基础上,再次徙民至一千六百家,设为奉明县。刘振东认为,宣帝“增益奉园之民而成如同西汉帝陵陵邑一样的奉明县”[29]。即宣帝为了加尊乃父地位,以陵邑之制为奉明县徙民。

上举二史例均发生在西汉中期,其墓主与薄太后情况类似,即从未实际做过皇帝或皇后,但因其子嗣继位称帝,给予其至尊名号,并按照帝、后仪礼为其修建园庙,设置陵邑。但前引二例均为墓主逝后追谥,薄太后却是生前获尊。其陵墓一开始就是按照皇后之制规划建设的,拙文认为,“薄太后南陵由陵园、陵邑组成……这种做法显然继承了战国秦“独别葬”的宣太后、夏太后陵墓制度,并参照西汉初期两座帝、后合葬的陵园规制”,“薄太后南陵是按照秦汉时期皇(太)后陵墓的等级规制设计规划,并施工营建的”[30]。按照汉室园陵制度,陵邑是其不可或缺的有机组成部分,应当有较为周详的规划。

汉文帝为其母规划营建的南陵当为之后的钩弋夫人云陵和史皇孙奉明园的建设提供了重要参考,包括其陵邑的设置、徙民、管理等均有可能效仿南陵邑已形成的制度。反过来,我们也可以通过对云陵邑和奉明县的研究,间接了解文献缺载的南陵邑的一些情况。

《汉书》记载云陵邑有两次徙民,即始元三年(公元前84年)“秋,募民徙云陵,赐钱田宅”。四年(公元前83年)“徙三辅富人云陵,赐钱,户十万”。奉明县先“置邑三百家”,是否徙民不得而知,后又“益故奉园民满千六百家,以为县”,可以确定其至少有一次徙民。另外,史书对二者的民户数字均有明确记载,前者“三千户”,后者“千六百家”。葛剑雄研究认为,西汉核心家庭(即一对夫妻及其未婚子女为单位)“平均每户人口绝对低于4.67”[31],如按每户4.5人计,云陵邑的三千户在13500人左右,奉明县的一千六百家大约为7000余人。据此,我们推测南陵邑应当也有一定数量的徙民迁入,其户数当较奉明县为多,甚至可能超过云陵邑。因为汉文帝被奉为汉室太宗,其地位仅次于开国皇帝刘邦,非其他诸帝可比,其母薄太后自然也“母以子贵”,尊崇无比。因此,昭、宣二帝在为其先妣先考设置陵邑时,当不会逾越南陵之制迁徙大量民众。如此,则南陵邑的民户当远超奉明县的“千六百家”,甚而不低于云陵邑的三千户。

三 南陵邑的位置与辖境

关于南陵邑的具体位置史书没有明确记载,《括地志》云:“南陵故县在雍州万年县东南二十四里。汉南陵县,本薄太后陵邑。陵在东北,去县六里。”[32]也就是说,陵邑在南陵的西南大约六里的位置。唐代有大、小里之分,大里约合531米,小里约合442.5米[33]。按此计算,南陵邑当在陵墓西南约3.2~2.6千米处,即今西安市灞桥区狄寨街道办姚家沟村一带。清代嘉庆年间(1796—1820年)编纂《咸宁县志》卷二记载:“今狄寨社近大康村地名冈子上,东北去薄太后陵五里许。村人取土往往发出砖甓,相传筑有小城。以《括地志》证之,当即南陵故城。”[34]大康村在姚家沟村北侧,二者间距1000米左右。《括地志》所载南陵邑位置与此略有差异,当为参照点不同所致。

20世纪80年代前后,刘庆柱、李毓芳先生曾对西汉帝陵进行考古调查,“经实地考查,今西安市灞桥区狄寨乡大康村附近确实发现许多西汉砖瓦残块,南陵邑遗址当在此地”[35]。近年来,笔者在汉文帝霸陵做考古工作时,走访当地村民获悉,南大康村西果树地曾发现夯土遗迹,呈长条形,推测应为夯墙遗址。随即,我们就对南陵以南1.4公里处,约1平方公里的区域进行了调查。该区域西北至狄寨原路,东至南大康村,南至姚家沟村南的鲸鱼沟。地势整体呈东高西低,落差15米左右。根据已知西汉陵邑布局规律,此类遗存应先寻找道路、垣墙、壕沟等迹象。首先在调查区域的北部、中部及南部各做一条东西向勘探带,目的寻找南陵通往陵邑的道路等线性遗迹。其次,做南北向勘探带,了解中部区域地势低洼的地层堆积情况。我们在调查的同时仅能对现有道路两侧以及部分没有果园围栏的地块进行考古勘探工作,勘探的范围非常少。勘探资料表明,耕土层以下为近现代扰土层,其下为两层不同时期的冲积层,之下即为原生土层,深度约5~6米以下。在对村民提供的夯土遗迹的线索区域的勘探,仅发现三段夯土遗存,宽约1~2米、长4~6米不等,厚度8~17厘米不等,东西向分布,基本在一条直线上,但保存深度不一。其中,东段的深度距地表0.6米,其余两段的深度距地表约1.4~1.7米不等,结合该深度的冲积层,判断其应为被冲积的倒塌夯土。限于本次能够勘探的区域极少,除三处倒塌夯土外,再无其他发现。但根据以上资料判断,我们推测南陵邑有可能在今西安市灞桥区狄寨街道办大康村、姚家沟村一带。(图一)

图一 南陵邑位置推测示意图

南陵邑的辖境问题,文献资料更为匮乏。南陵西临浐河,西南为汉宣帝杜陵,二者隔河相望。根据考古勘探资料,杜陵封土以东分布有大量祔葬墓,可以说其陵区范围直至浐河西岸边缘[36]。《汉书》记载,汉宣帝“元康元年(公元前65年)春,以杜东原上为初陵,更名杜县为杜陵”[37]。《水经注》亦云,“元帝初元元年(公元前48年),葬宣帝杜陵……陵之西北有杜县故城”[38]。可见,当时杜陵所在区域为杜县属地范围,因此,推测南陵邑辖境并未延伸至浐河西岸。

南陵陵区北接汉文帝霸陵,其封土距文帝陵不足两千米,且二者外围均有陵园和相关遗存。“在江村大墓(即汉文帝陵)与窦皇后陵外围有一周更大范围的夯墙遗址,形成了一座大陵园,我们称之为霸陵陵园”。考古勘探发现在霸陵陵园南侧,即今西安市狄寨街道办金星村西侧仍分布有外藏坑,“位于江村大墓南侧偏西位置,二者间距610米,共发现10座外藏坑”[39]。“南陵封土周围未发现夯筑的垣墙,但在其外围约235~258米处发现有一周平砌的河卵石,应为陵园标识”。南陵陵园北侧也发现了汉代遗址。根据南陵陵区文物遗迹分布图来看,该遗址北端距离封土370余米[40]。就是说南陵与霸陵的相关遗存间距仅有1000米左右。陵邑辖境肯定要将陵区遗存包括在内,因此南陵邑与霸陵邑的分界线应当就在这1000米范围内。有学者认为,霸陵邑“以霸陵的陵园南界为县界,即今灞桥区江村南部自然沟,起自金星村止于神峪寺沟一线是为县界”[41],也许有一定道理。

南陵东距灞河仅5000米左右。灞河东岸西部为基本继承芷阳县辖地的霸陵邑,南部为蓝田县。《史记·秦始皇本纪》:“昭襄王享国五十六年。葬茝阳。”[42]“茝”通“芷”,茝阳即芷阳。同书《秦本纪》载,昭襄王四十二年(公元前265年)“宣太后薨,葬芷阳郦山”[43]。考古资料显示,秦昭襄王与宣太后陵墓位于今西安市临潼区斜口街办韩峪村[44]。因此,可能此地向南延至灞河均为秦芷阳县(汉霸陵邑)所辖。其东侧则为蓝田县辖境。《汉唐方志辑佚》载:“蓝田有川方三十里,其水北流,出玉铜铁石。”[45]灞河基本流向为东南西北,上述“蓝田有川”即指流经蓝田的灞河,其西即为南陵,可见,南陵东侧这段灞河也属于蓝田县。因此,灞河可能是南陵邑与蓝田县的分界。

南陵邑辖区东南亦与蓝田县相邻,据《中国古今地名大辞典》记载:秦汉时期的蓝田县治“故城在今陕西蓝田县西三十里。”[46]该书是20世纪30年代初的著作,1929年推行计量改革,确定1里等于500米。按此标准计算,蓝田县治大约在荆峪沟西侧今西安市长安区炮里街道南、北桑村之间。20世纪90年代编撰的《蓝田县志》云:“周安王二十三年(秦献公六年,公元前379年),秦初置蓝田县,距今已2368余年,治于今县城西,荆峪沟右岸(具体城址无考)。”[47]荆峪沟为东南西北流向,其右岸即东侧。上述二者记载的蓝田县治有明显差异。《水经注》载:“《地理志》曰:浐水出南陵县之蓝田谷。”[48]这句话可以理解为浐河的源头在南陵县与蓝田县之间的山谷中。浐河主源是汤峪河,主要支流有岱峪河、库峪河和荆峪河(即荆峪沟)。汤峪河发源于蓝田县汤峪镇秦岭主脊紫云山以南的月亮石西侧,“该河出山区于汤峪口,后呈西北向切穿白鹿原,于长安县魏寨乡与岱峪河汇流后始称浐河”[49]。岱岳河发源于紫云山北侧。库峪河为长安、蓝田两县界河,发源于长安县东南部秦岭主脊北坡。荆峪河(沟)发源于蓝田县前卫镇凫峪村一带。这几条河流的源头大多在秦岭北麓蓝田县的山谷,因此,有学者认为:“蓝田谷,当即蓝田境南山诸谷之总称,而不是一条山谷。”[50]这说明,浐河与其支流源头所在的蓝田谷既属南陵县(邑)又属蓝田县。如按《中国古今地名大辞典》记载的蓝田县治位置,白鹿原南部当均为其辖境,这与文献记载的“浐水出南陵县之蓝田谷”相抵牾。因此,笔者认为蓝田县治在荆峪沟东侧较为合理。可能当时荆峪沟东侧西北部为南陵县属地,东南部则为蓝田县所辖,而荆峪沟西侧至浐河的区域当为南陵县辖区。这样,既与《蓝田县志》推定的战国至秦汉时期蓝田县治不矛盾,也大致符合浐河源头的蓝田谷为二县分界的记载。

以此来看,南陵邑的辖境大概是西起浐河,东至灞河,北至今西安市灞桥区狄寨街道办金星村一线,南至今蓝田县西北部孟村镇、前卫镇一带。陵邑是西汉早中期帝(后)陵的有机组成部分,薄太后南陵也不例外,因此,南陵邑的相关研究对考古工作具有重要意义。根据文献资料,南陵邑作为县级行政建置应当初设于汉景帝二年(公元前155年),至汉平帝元始年间(公元1—5年)废止,共存续近160年。按照西汉的陵邑制度,南陵邑可能有规模不大的徙民入居,其民户当不低于云陵邑的三千户。南陵邑的县治大约在今西安市灞桥区狄寨街道办大康村、姚家沟村一带。其辖境东西可能界于灞、浐之间,北与汉文帝霸陵陵区相接,南界大概在今西安市蓝田县西北部一带。

向上滑动阅读注释

[1][40]陕西省考古研究院等.西汉薄太后南陵调查勘探简报[J].考古与文物,2024(7).

[2]司马迁.史记·外戚世家(卷49)[M].北京:中华书局,1959:1972.

[3]司马迁.史记·外戚世家(卷11)[M].北京:中华书局,1959:440.

[4][15]班固.汉书·地理志上(卷28上)[M].北京:中华书局,1962:1544.

[5]王先谦.汉书补注·地理志上(卷8)[M].上海:上海古籍出版社,2008:2185.

[6]杨武站等.西汉陵邑营建相关问题研究[J].文博,2014(6).

[7]班固.汉书·百官公卿表上(卷19上)[M].北京:中华书局,1962:726.

[8]班固.汉书·昭帝纪(卷7)[M].北京:中华书局,1962:228.

[9]班固.汉书·杜周传(卷60)[M].北京:中华书局,1962:2666.

[10]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3108.

[11]班固.汉书·薛宣朱博传(卷83)[M].北京:中华书局,1962:3398.

[12]班固.汉书·百官公卿表上(卷19上)[M].北京:中华书局,1962:726.

[13]班固.汉书·元帝纪(卷9)[M].北京:中华书局,1962:292.

[14]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3116.

[16]班固.汉书·百官公卿表上(卷19上)[M].北京:中华书局,1962:742.

[17]吴幼潜.封泥汇编[M].上海:上海古籍书店,1984:77.

[18]班固.汉书·何武王嘉师丹传(卷86)[M].北京:中华书局,1962:3488.[19]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3130.

[20][41]鹿习建.两汉京兆霸陵县(邑)界考[J].三门峡职业技术学院学报,2021(1).

[21]班固.汉书·昭帝纪(卷7)[M].北京:中华书局,1962:218-219.

[22]班固.汉书·地理志上(卷28上)[M].北京:中华书局,1962:1545.

[23]班固.汉书·昭帝纪(卷7)[M].北京:中华书局,1962:221.

[24]班固.汉书·外戚传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3957.

[25]班固.汉书·宣帝纪(卷8)[M].北京:中华书局,1962:254.

[26]班固.汉书·武五子传(卷63)[M].北京:中华书局,1962:2749.

[27]班固.汉书·韦贤传(卷73)[M].北京:中华书局,1962:3129-3130.

[28]班固.汉书·武五子传(卷63)[M].北京:中华书局,1962:2748.

[29]刘振东等.顾成庙与奉明园[J].考古与文物,2019(5).

[30]马永嬴等.西汉薄太后南陵规制析论[J].考古与文物,2024(7).

[31]葛剑雄.西汉人口地理[M].北京:人民出版社,1986:46.

[32]贺次君.括地志辑校[M].北京:中华书局,1980:7.

[33]胡戟.唐代度量衡与亩里制度[J].西北大学学报(哲学社会科学版),1980(4).

[34]陆耀遹等.咸宁县志[M].台北:成文出版社有限公司,1969:134.

[35]刘庆柱,李毓芳.西汉十一陵[M].西安:陕西人民出版社,1987:45.

[36]陕西省考古研究院等.汉宣帝杜陵考古调查勘探简报[J].考古与文物,2021(1).

[37]班固.汉书·宣帝纪(卷8)[M].北京:中华书局,1962:253.

[38]陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:371.

[39]陕西省考古研究院等.汉文帝霸陵考古调查勘探简报[J].考古与文物,2022(3).

[42]司马迁.史记·秦始皇本纪(卷6)[M].北京:中华书局,1959:289.

[43]司马迁.史记·秦本纪(卷5)[M].北京:中华书局,1959:213.

[44]焦南峰.秦王陵的形制要素及其特点[J].考古学研究,2022(1).

[45]刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京:北京图书馆出版社,1997:5.

[46]臧励龢.中国古今地名大辞典[M].上海:上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社,2015:1320.

[47]地方志编纂委员会.蓝田县志[M].西安:陕西人民出版社,1994:70.[48]陈桥驿点校.水经注[M].上海:上海古籍出版社,1990:338.

[49]西安市地方志馆等.西安通览[M].西安:陕西人民出版社,1993:24-25.

[50]王社教.沂水辨[J].陕西师范大学学报(社会科学版),1996(2).

作者:曹龙 马永嬴(陕西省考古研究院)

原文刊于:《中原文物》 2025年 第2期