书籍资料库

建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告

摘要: 建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告建窑遗址,位于福建省南平市建阳区水吉镇后井村与池中村之间,是驰名中外的一处古窑址。1989年,鉴于建窑遗址被盗挖、破坏情况严重,经批准,再次对建窑遗址进行全面考古调查和重点抢救性考古发掘。此次考古发掘的田野工作,历4年,实际用时450天,发掘总面积为2800平方米。书名:建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告作者 ...

建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告

中国社会科学院考古研究所、福建博物院编著的《建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告》(以下简称《建窑报告》),近期已由文物出版社出版。

建窑为宋代名窑之一,是以烧制黑釉茶器“建盏”为主的核心窑场,其真实历史面貌也是学界和社会关注的重要课题。中国社会科学院考古研究所、福建博物院联合进行的1989-1992年建窑遗址考古发掘,是迄今为止规模最大、获得实物资料最多的。《建窑报告》正是其考古过程、发现、成果的全面反映。

《建窑报告》分为七章、二附录。

第一章,前言。

概述建窑遗址的地理环境与历史沿革,回顾既往考古工作,介绍本次考古发掘工作概况;按照历史年代早晚、以窑场为单位,报告发掘情况和收获。

第二章,庵尾山窑场。

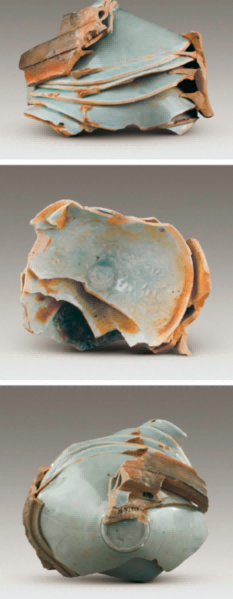

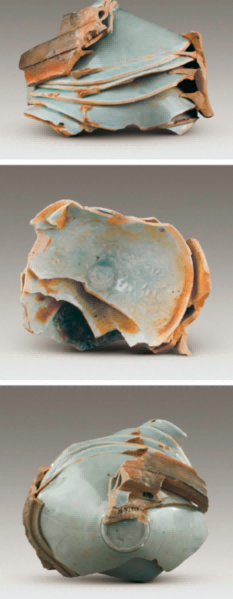

揭露龙窑遗迹三座。5号窑残长74.6米,窑室内有数道挡火墙。出土各类青瓷罐、盆、碗、水注、盘口壶等,推断年代为晚唐。10号窑残长96.5米,遗物多是青瓷、少量酱釉器,有碗、碟、执壶、罐、多嘴罐、盘口壶等,有釉下褐彩装饰。年代推定为五代。8号窑残长39.7米,砌在10号窑的窑室内侧,窑底残存漏斗形匣钵。遗物主要是黑釉碗,敞口、弧腹或浅斜腹、矮圈足,灰白胎、酱黑釉。推测年代为五代末至北宋初,为建窑黑釉器始烧年代提供了考古实物依据。

庵尾山窑场考古发掘现场

庵尾山窑场10号窑出土青瓷碗(五代)

8号窑出土黑釉碗(五代末-北宋初)

第三章,大路后门山窑场。

四座龙窑遗迹。1号窑斜长123.6 米,窑头、窑尾砌于3号窑内、叠压打破3号窑。3号窑全长135.6米。4号窑残长86.5米,筑于9号窑内、叠压打破9号窑。出土器物都是黑釉盏、兔毫盏及漏斗形匣钵,其中一批有褐彩斑纹如鸟羽、鸿爪、瓜皮、指痕等,一些刻“供御”铭的碗底和印有“供御”“进琖”“新窑”字样的垫饼。年代为北宋晚期~南宋早期。

大路后门山窑场1、3号窑叠压打破关系

1、3号窑出土的I型1式中型黑釉碗

第四章,源头坑窑场。

2号窑,窑炉遗迹残长64.4米,出土瓷器均为黑釉盏,部分为兔毫盏,使用漏斗形匣钵。年代同大路后门山窑场。

第五章,营长墘窑场。

窑炉遗迹二座。6号窑斜长41.9米,叠压打破7号窑;窑底残存多道倒扣匣钵组成的矮墙以分间,可能是分室龙窑。窑具有组合支圈、垫钵、垫柱;器物皆青白瓷,有碗、盘、洗、炉、罐、壶、瓶、器盖,碗盘类为芒口覆烧;装饰有刻划、模印,纹样题材丰富。年代为宋末元初。7号窑斜长118米,火膛、出烟室等遗迹保存较好。出土均为黑釉盏,有少量“供御”“进琖”垫饼。年代为南宋晚期。营长墘窑场为建窑的黑釉器停烧、产品转变的年代,提供了明确的考古依据。

营长墘窑场6、7号窑发掘现场

6号窑出土的青白瓷

第六章,建阳电瓷厂探沟。

出土有建窑的青瓷、黑釉盏等。

第七章,结语。

对建窑的窑业技术、各类产品特征、窑场的性质与年代等进行了全面分析。

附录一,建窑古瓷胎釉元素组成的产地属性和年代特征的核分析研究。

中国科学院高能物理研究所冯松林团队的建窑瓷器检测分析报告。

附录二,2014 年建窑遗址考古调查报告。

福建博物院文物考古研究所为配合建窑大遗址保护规划编制,进行全面考古调查和勘探的报告,进一步摸清了建窑遗址的分布、保存状况和历史文化内涵。

《建窑报告》较全面、清晰地反映了建窑的窑业生产面貌、历史发展进程,是建窑研究的重要参考资料。

(供稿:栗建安)

建窑遗址,位于福建省南平市建阳区水吉镇后井村与池中村之间,是驰名中外的一处古窑址。

1989年,鉴于建窑遗址被盗挖、破坏情况严重,经批准,再次对建窑遗址进行全面考古调查和重点抢救性考古发掘。此次考古发掘的田野工作,历4年,实际用时450天,发掘总面积为2800平方米。

书名:建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告

作者:中国社会科学院考古研究所

福建博物院 编著

出版社:文物出版社

出版时间:2025年7月

定价:460.00

内容简介

本报告以发掘的各窑场为单位,根据对各窑场考古发掘资料的初步认识,按照其文化内涵的时代早晚排序,依次介绍其考古发掘情况。

建窑遗址的发掘,不仅证明了宋元以来文献中对建窑黑釉产品的赞颂,还使我们对建窑窑场的性质、窑炉结构、烧制工艺、产品特征等有了更全面的认识。各种窑炉的不同结构几乎涵盖了我国南方地区瓷窑址龙窑窑炉的面貌,反映了建窑窑场各时代瓷器生产技术水平的不断发展、提高。

1977年建窑遗址的发掘简报中提出,芦花坪窑址的地层,证明该窑址上限可至晚唐时期,下限不晚于南宋时期。

1989~1992年的发掘,不仅发现了晚唐五代时期的窑炉及酱黑釉、青瓷产品,还发现了北宋至南宋烧造黑釉器的窑炉以及南宋至元代烧造青白瓷的窑炉。

目 录

第一章 前言

一 历史沿革与地理环境

二 既往考古工作

三 1989~1992年考古发掘概况

第二章 庵尾山窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

(一)Y5

(二)Y8T1~Y8T4

(三)Y10

(四)Y8

三 出土遗物

(一)Y5 出土遗物

(二)Y10出土遗物

(三)Y8出土遗物

四 小结

(一)庵尾山窑场的窑炉遗迹

(二)庵尾山窑场出土器物的分期与年代

第三章 大路后门山窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

(一)Y1

(二)Y3

(三)Y4

(四)Y9

三 出土遗物

第四章 源头坑窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

三 出土遗物

第五章 营长墘窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

(一)Y7

(二)Y6

三 出土遗物

(一)Y7出土遗物

(二)Y6出土遗物

(三)Y6采集外来器物

第六章 建阳电瓷厂探沟

一 地层堆积

二 出土遗物

(一)瓷器

(二)铜器

第七章 结 语

一 窑炉结构的变化

二 建窑各类产品的特征、变化及烧制工艺

(一)酱釉器

(二)青瓷器

(三)黑釉器

(四)青白瓷器

三 瓷器上文字的意义

四 窑场性质

五 窑场年代

附录

附录一 建窑古瓷胎釉元素组成的产地属性和年代特征的核分析研究

附录二 2014年建窑遗址考古调查报告

后记

Abstract(234)

彩版1-1~彩版f2-2

新书推介——《建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告》中国古陶瓷学会 2025年09月25日 16:58 北京《建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告》出版1989年,鉴于建窑遗址被盗挖、破坏情况严重,经批准,再次对建窑遗址进行全面考古调查和重点抢救性考古发掘。此次考古发掘的田野工作,历4年,实际用时450天,发掘总面积为2800平方米。

书名:建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告

作者:中国社会科学院考古研究所

福建博物院 编著

出版社:文物出版社

出版时间:2025年7月

定价:460.00

内容简介

本报告以发掘的各窑场为单位,根据对各窑场考古发掘资料的初步认识,按照其文化内涵的时代早晚排序,依次介绍其考古发掘情况。

建窑遗址的发掘,不仅证明了宋元以来文献中对建窑黑釉产品的赞颂,还使我们对建窑窑场的性质、窑炉结构、烧制工艺、产品特征等有了更全面的认识。各种窑炉的不同结构几乎涵盖了我国南方地区瓷窑址龙窑窑炉的面貌,反映了建窑窑场各时代瓷器生产技术水平的不断发展、提高。

1977年建窑遗址的发掘简报中提出,芦花坪窑址的地层,证明该窑址上限可至晚唐时期,下限不晚于南宋时期。

1989~1992年的发掘,不仅发现了晚唐五代时期的窑炉及酱黑釉、青瓷产品,还发现了北宋至南宋烧造黑釉器的窑炉以及南宋至元代烧造青白瓷的窑炉。

目 录

第一章 前言

一 历史沿革与地理环境

二 既往考古工作

三 1989~1992年考古发掘概况

第二章 庵尾山窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

(一)Y5

(二)Y8T1~Y8T4

(三)Y10

(四)Y8

三 出土遗物

(一)Y5 出土遗物

(二)Y10出土遗物

(三)Y8出土遗物

四 小结

(一)庵尾山窑场的窑炉遗迹

(二)庵尾山窑场出土器物的分期与年代

第三章 大路后门山窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

(一)Y1

(二)Y3

(三)Y4

(四)Y9

三 出土遗物

第四章 源头坑窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

三 出土遗物

第五章 营长墘窑场

一 地层堆积

二 窑炉遗迹

(一)Y7

(二)Y6

三 出土遗物

(一)Y7出土遗物

(二)Y6出土遗物

(三)Y6采集外来器物

第六章 建阳电瓷厂探沟

一 地层堆积

二 出土遗物

(一)瓷器

(二)铜器

第七章 结 语

一 窑炉结构的变化

二 建窑各类产品的特征、变化及烧制工艺

(一)酱釉器

(二)青瓷器

(三)黑釉器

(四)青白瓷器

三 瓷器上文字的意义

四 窑场性质

五 窑场年代

附录

附录一 建窑古瓷胎釉元素组成的产地属性和年代特征的核分析研究

附录二 2014年建窑遗址考古调查报告

后记

Abstract(234)

彩版1-1~彩版f2-2

中国社会科学院考古研究所、福建博物院编著的《建窑遗址:1989-1992年考古发掘报告》(以下简称《建窑报告》),近期已由文物出版社出版。

建窑为宋代名窑之一,是以烧制黑釉茶器“建盏”为主的核心窑场,其真实历史面貌也是学界和社会关注的重要课题。中国社会科学院考古研究所、福建博物院联合进行的1989-1992年建窑遗址考古发掘,是迄今为止规模最大、获得实物资料最多的。《建窑报告》正是其考古过程、发现、成果的全面反映。

《建窑报告》分为七章、二附录。

第一章,前言。

概述建窑遗址的地理环境与历史沿革,回顾既往考古工作,介绍本次考古发掘工作概况;按照历史年代早晚、以窑场为单位,报告发掘情况和收获。

第二章,庵尾山窑场。

揭露龙窑遗迹三座。5号窑残长74.6米,窑室内有数道挡火墙。出土各类青瓷罐、盆、碗、水注、盘口壶等,推断年代为晚唐。10号窑残长96.5米,遗物多是青瓷、少量酱釉器,有碗、碟、执壶、罐、多嘴罐、盘口壶等,有釉下褐彩装饰。年代推定为五代。8号窑残长39.7米,砌在10号窑的窑室内侧,窑底残存漏斗形匣钵。遗物主要是黑釉碗,敞口、弧腹或浅斜腹、矮圈足,灰白胎、酱黑釉。推测年代为五代末至北宋初,为建窑黑釉器始烧年代提供了考古实物依据。

庵尾山窑场考古发掘现场

庵尾山窑场10号窑出土青瓷碗(五代)

8号窑出土黑釉碗(五代末-北宋初)

第三章,大路后门山窑场。

四座龙窑遗迹。1号窑斜长123.6 米,窑头、窑尾砌于3号窑内、叠压打破3号窑。3号窑全长135.6米。4号窑残长86.5米,筑于9号窑内、叠压打破9号窑。出土器物都是黑釉盏、兔毫盏及漏斗形匣钵,其中一批有褐彩斑纹如鸟羽、鸿爪、瓜皮、指痕等,一些刻“供御”铭的碗底和印有“供御”“进琖”“新窑”字样的垫饼。年代为北宋晚期~南宋早期。

大路后门山窑场1、3号窑叠压打破关系

1、3号窑出土的I型1式中型黑釉碗

第四章,源头坑窑场。

2号窑,窑炉遗迹残长64.4米,出土瓷器均为黑釉盏,部分为兔毫盏,使用漏斗形匣钵。年代同大路后门山窑场。

第五章,营长墘窑场。

窑炉遗迹二座。6号窑斜长41.9米,叠压打破7号窑;窑底残存多道倒扣匣钵组成的矮墙以分间,可能是分室龙窑。窑具有组合支圈、垫钵、垫柱;器物皆青白瓷,有碗、盘、洗、炉、罐、壶、瓶、器盖,碗盘类为芒口覆烧;装饰有刻划、模印,纹样题材丰富。年代为宋末元初。7号窑斜长118米,火膛、出烟室等遗迹保存较好。出土均为黑釉盏,有少量“供御”“进琖”垫饼。年代为南宋晚期。营长墘窑场为建窑的黑釉器停烧、产品转变的年代,提供了明确的考古依据。

营长墘窑场6、7号窑发掘现场

6号窑出土的青白瓷

第六章,建阳电瓷厂探沟。

出土有建窑的青瓷、黑釉盏等。

第七章,结语。

对建窑的窑业技术、各类产品特征、窑场的性质与年代等进行了全面分析。

附录一,建窑古瓷胎釉元素组成的产地属性和年代特征的核分析研究。

中国科学院高能物理研究所冯松林团队的建窑瓷器检测分析报告。

附录二,2014 年建窑遗址考古调查报告。

福建博物院文物考古研究所为配合建窑大遗址保护规划编制,进行全面考古调查和勘探的报告,进一步摸清了建窑遗址的分布、保存状况和历史文化内涵。

《建窑报告》较全面、清晰地反映了建窑的窑业生产面貌、历史发展进程,是建窑研究的重要参考资料。

(供稿:栗建安)