专家观点

历史遗址、遗迹:草原文明的时空印记

--对西乌珠穆沁历史文化遗址遗迹的思索

作者/孙树恒

题记:因为“片叶度关山——石头记万里茶路中国行(2025)”,从湖南安化到内蒙古西乌珠穆沁旗,一场兼具历史深度与时代价值的万里茶道文化实践活动,不由得让我关注西乌珠穆沁旗这片古老的草原。

西乌珠穆沁旗,这片位于内蒙古锡林郭勒盟东北部的草原,自古便是游牧文明的重要舞台。从匈奴的铁骑到辽代的烽烟,从蒙古的牧歌到清代的寺庙钟声,历史在这里留下了层层叠叠的印记。从境内散布的9处历史文化遗址遗迹简析,包括古城遗址、寺庙废墟、陵墓遗迹,承载着草原民族的兴衰往事,也为我们解读北方游牧文明的发展脉络提供了珍贵的实物佐证。

一、西乌珠穆沁历史文化遗址遗迹的特点

西乌珠穆沁的历史文化遗址遗迹,是草原文明与多元文化碰撞融合的产物,其特点既体现了游牧民族的生存智慧,也彰显了不同时代的文化特质。

1. 时代跨度大,涵盖多民族文明层积

从东汉时期的匈奴古城,到辽代的百兴图陵墓,再到清代的寺庙群,西乌珠穆沁的遗址遗迹跨越了近两千年的历史,完整覆盖了北方游牧民族更迭的关键阶段。匈奴古城遗址作为锡林郭勒境内已知最早的古城,见证了草原民族建立早期政权的尝试;辽代的百兴图陵墓与公召墙遗迹,折射出契丹族对草原的统治与治理;而清代的乌兰哈拉嘎庙、浩齐特王盖庙等,则记录了藏传佛教在蒙古地区的传播与本土化。这种“层积式”的遗址分布,使得西乌珠穆沁成为研究北方民族史的天然博物馆。

2. 与游牧生活深度绑定,体现草原生态智慧

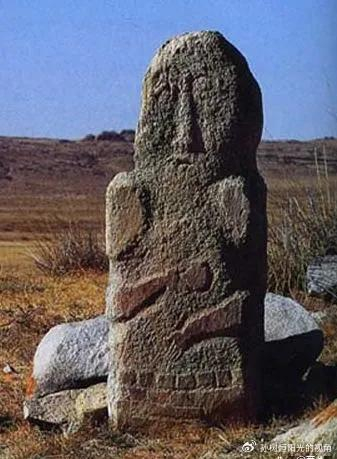

不同于农耕文明的固定城池,西乌珠穆沁的遗址遗迹大多与游牧民族的生活方式紧密相关,呈现出“流动中的稳定”特质。匈奴古城虽为固定建筑,但其城墙规模较小(长约1000米,高约1米),内部房屋遗迹呈方形小土堆状,更像是游牧途中的临时聚居点或军事驿站,兼顾防御与迁徙需求。巴彦乌拉镇的突厥石人墓。这些石人的形态基本相似,多数为墓前殉葬品,高1.3米左右。是用花岗石精雕而成。这说明隋唐时期,这里曾是突厥人生活的地方。扎达盖坝石堤横跨小河、连接山嘴,既可能是唐代墓穴的组成部分,也暗合了草原上“依水而居、因势筑造”的生态逻辑——利用自然地形构建实用设施,避免对草原植被的过度破坏。即便是清代的寺庙,如栋古尔庙,虽为固定建筑,却选址于巴彦乌拉镇中心,既方便牧民朝圣,又不远离游牧核心区域,体现了宗教空间与游牧生活的协调。

3. 文化符号多元,彰显民族交融轨迹

西乌珠穆沁的遗址遗迹中,多元文化的交融痕迹尤为显著。浩齐特王盖庙由清代浩齐特王主持修建,御赐“福兴寺”牌匾采用蒙、汉、藏、满四种文字镌刻,四种文字背后是草原文化、中原文化、藏传佛教文化与满族统治文化的碰撞与共存。栋古尔庙作为为九世班禅额尔德尼大师到访而建的建筑,融合了蒙式穹顶与藏式雕花,宗教功能与民族礼仪在此结合。即便是辽代的百兴图陵墓,“用木头垒砌八面墓穴”的形制,既保留了游牧民族对自然材料的依赖,也吸收了中原墓葬“八方”的空间观念,展现出草原与农耕文化的早期对话。

4. 类型丰富,兼顾物质与精神双重载体

从物质生产到精神信仰,西乌珠穆沁的遗址遗迹涵盖了游牧民族生活的全维度。匈奴古城是早期游牧政权的政治与军事载体;公召墙遗迹可能是辽代的防御工程,见证了草原上的军事防御智慧;突厥石人墓、百兴图陵墓与哈腾海留斯台遗迹,承载着古代游牧民族的丧葬习俗与生命观念,“青石板盖墓穴、栽榆树为记”的做法,将对逝者的缅怀与对自然的敬畏结合,体现了“天人合一”的草原哲学;而乌兰哈拉嘎庙、浩齐特王盖庙等寺庙遗址,则是藏传佛教在蒙古地区传播的精神地标,“红门”的命名、佛殿与佛塔的布局,都是宗教信仰的物质化表达。这种“物质—精神”的双重属性,让遗址遗迹成为解读游牧民族完整文化体系的钥匙。

二、西乌珠穆沁历史文化遗址遗迹说明了什么

西乌珠穆沁的历史文化遗址遗迹,绝非孤立的“过去的痕迹”,而是草原文明发展规律的物化证明,它们共同诉说着北方游牧民族的生存智慧、文化基因与历史选择。

1. 证明草原并非“文明荒漠”,而是多元文明的交汇场

长久以来,“游牧文明落后于农耕文明”的偏见,让草原被贴上“文明荒漠”的标签,而西乌珠穆沁的遗址遗迹则有力反驳了这一观点。东汉匈奴古城中出土的“整筒型瓦”,虽形制简单,却表明当时的匈奴人已掌握制陶与建筑技术,具备了定居点建设的能力;突厥石人墓。这些石人的形态基本相似,有站、坐、跑、行者;有男、女、老、幼,这些石人,多数为墓前殉葬品,高1.3米左右。是用花岗石精雕而成,工艺水平可见一斑。辽代百兴图陵墓“铁丝网裹尸”的细节,说明当时已存在金属加工与防腐技术;清代寺庙群的建筑工艺,更是集木工、石雕、彩绘于一体,展现出成熟的手工业水平。这些遗迹证明,草原文明有自己的技术体系与发展脉络,且始终与周边文明保持互动——匈奴与中原的和战、辽代与北宋的往来、清代蒙古与中央王朝的联系,都通过遗址中的物质遗存得以印证,草原从来都是多元文明交汇的“十字路口”。

2. 揭示游牧民族“流动中的传承”文化基因

哈腾海留斯台遗迹的传说中,蒙古汗林丹胡图克图为躲避后金势力,率部13次渡赤伦河,其妻病逝后“用青石板盖墓穴,上面栽榆树葬之”。这一“以树为记”的丧葬方式,没有固定墓碑,却以榆树的生长延续着对逝者的记忆,体现了游牧民族“不依赖固定载体,而以自然为记忆符号”的传承智慧。这种“流动中的传承”同样体现在宗教建筑中:乌兰哈拉嘎庙虽毁于1968年,但“红门”的名称因庙前红柳而流传,物质载体消失后,自然景观成为文化记忆的延续。西乌珠穆沁的遗迹告诉我们,游牧民族的文化传承不依赖永久建筑,而是通过自然符号、口头传说与生活习俗实现“流动中的稳定”,这正是其在迁徙中保持文化认同的核心密码。

3. 印证草原与中原“共生互补”的历史逻辑

从匈奴古城到清代寺庙,西乌珠穆沁的遗址遗迹始终与中原文明保持着“共生互补”的联系。东汉时期,匈奴与中原王朝虽有战事,但古城中出土的瓦器形制与中原同期器物存在相似性,说明物质文化的交流从未中断;辽代百兴图陵墓的“八面墓穴”吸收了中原“八方”宇宙观,而辽代对草原的统治又为后来蒙古与中原的融合奠定了基础;清代浩齐特王盖庙的“四体文牌匾”,更是中央王朝对蒙古地区“因俗而治”政策的直接体现——通过文化尊重实现政治认同。这些遗迹证明,草原与中原并非对立的“夷夏”,而是通过物质交换、文化借鉴、政治互动,共同构成了中国历史“多元一体”的发展脉络。

4. 展现宗教在草原社会中的核心整合作用

藏传佛教在蒙古地区的传播,是16世纪后草原社会的重要变革,西乌珠穆沁的寺庙遗址完整记录了这一过程。乌兰哈拉嘎庙作为清代乌珠穆沁喇嘛教中心之一,其存在让分散的牧民有了固定的宗教活动场所,宗教仪式成为凝聚部落认同的纽带;浩齐特王盖庙的“福兴寺”之名,既承载着宗教祈福的功能,也暗含了世俗政权对“福运”的期许,宗教与政治在此形成合力;栋古尔庙为迎接九世班禅而建,体现了宗教领袖对草原社会的精神影响力。这些寺庙虽部分损毁,但它们曾作为教育、医疗、文化传播的中心,将宗教信仰转化为社会整合的力量,说明宗教不仅是草原民族的精神寄托,更是维系社会秩序的重要纽带。

三、西乌珠穆沁历史文化遗址遗迹保护和开发利用对文旅的影响

西乌珠穆沁的历史文化遗址遗迹,既是不可再生的文化遗产,也是推动当地文旅发展的核心资源。对其进行科学保护与合理开发,不仅能守护草原文明的根脉,更能为文旅产业注入独特的文化内涵,实现“保护—开发—传承”的良性循环。

1. 保护:为文旅发展筑牢“文化根基”

历史文化遗址的不可再生性,决定了“保护优先”是文旅开发的前提。当前,西乌珠穆沁的部分遗迹已得到初步保护:匈奴古城被定为盟级文物保护单位,百兴图陵墓被列为三级陵墓,栋古尔庙成为旗级重点文物保护单位,突厥石人墓的石人,但仍需从三方面强化保护力度:一是对浩齐特王盖庙现存的院墙、朝克钦正殿等建筑进行抢险修缮,采用传统工艺修复破损结构,避免现代材料对历史风貌的破坏;二是对哈腾海留斯台遗迹、公召墙遗迹等未明确年代的遗址,组织考古团队开展系统勘探,明确历史价值与保护范围,建立“数字档案”留存原始信息;三是将遗址保护纳入草原生态保护体系,比如在匈奴古城周边划定禁牧区,防止过度放牧对城墙造成侵蚀,让“文化保护”与“生态保护”同步推进。

只有筑牢保护的基石,遗址遗迹才能成为文旅产业的“活教材”。游客来到西乌珠穆沁,看到的不应是残破的土堆,而是通过科学保护呈现的“可解读的历史”——比如在匈奴古城设置说明牌,用图文结合的方式还原东汉匈奴人的生活场景;在浩齐特王盖庙展示“四体文牌匾”的复制品,解读背后的文化交融故事。保护后的遗址,将成为草原文旅最具辨识度的“文化名片”。

2. 开发:让历史“可感知、可参与”

在保护的基础上,对遗址遗迹进行“活化开发”,能让游客从“旁观者”变为“参与者”,深度体验草原文化的魅力。可从三方面推进开发:一是打造“遗址主题游线”,将匈奴古城、突厥石人墓、百兴图陵墓、浩齐特王盖庙等串联成“草原文明时空走廊”,按历史年代设计游览顺序,配套语音导览系统,让游客在行走中感受“从匈奴到清代”的文明变迁;二是开发沉浸式体验项目,在乌兰哈拉嘎庙遗址周边复原“红门”场景,举办小型那达慕或藏传佛教文化体验活动,让游客通过穿蒙古袍、学写蒙文、制作哈达等互动项目,理解寺庙在牧民生活中的精神意义;三是结合非物质文化遗产,在栋古尔庙附近设立“蒙藏建筑工艺工坊”,邀请非遗传承人展示蒙式木雕、藏式彩绘技艺,让游客亲手参与制作,将“静态遗址”与“动态技艺”结合。

开发过程中需避免“过度商业化”,比如公召墙遗迹作为待考证的古墙,不宜大规模重建,可在遗迹旁设置“考古体验区”,让游客在专业人员指导下参与模拟发掘,既保护了原始遗址,又增强了互动性。这种“轻开发、重体验”的模式,能让遗址保持历史的厚重感,同时满足游客对文化深度的需求。

3. 文旅融合:为区域发展注入“文化动能”

历史文化遗址的开发利用,将为西乌珠穆沁的文旅产业带来三重价值:一是提升文旅的“独特性”,在内蒙古众多草原景区中,西乌珠穆沁以“多元文明遗址”形成差异化竞争力,吸引对历史文化感兴趣的深度游客;二是延长游客停留时间,当前西乌珠穆沁的旅游多以“草原观光”为主,停留时间多为1-2天,而遗址主题游线可结合住宿、餐饮开发“文化研学之旅”,比如在浩齐特王盖庙附近建设“草原文化民宿”,夜间举办“蒙古史诗故事会”,将游客停留时间延长至3-4天;三是带动周边产业发展,遗址开发需要配套的餐饮、文创、交通等服务,能促进当地牧民转型为“文化经营者”,比如制作以“四体文”“匈奴瓦器”为灵感的文创产品,或提供“蒙古包住宿+遗址讲解”的套餐服务,让牧民从文旅发展中直接受益。

更深远的影响在于,文旅融合能让当地居民重新认识本土文化的价值。当牧民看到游客对哈腾海留斯台遗迹的传说充满好奇,当年轻人通过参与遗址保护工作了解祖先的智慧,文化自信便会自然生长。这种“从文化认同到产业发展”的正向循环,将让西乌珠穆沁的文旅产业拥有持久的生命力。

4. 文化传承:让文旅成为“活态传承”的载体

文旅的终极意义,不仅是“看风景”,更是“传文化”。西乌珠穆沁的遗址遗迹开发,应承担起文化传承的使命。可通过“文旅+教育”的模式,与中小学合作开展“草原文化研学活动”,让学生在匈奴古城参与“模拟考古”,在浩齐特王盖庙学习四种文字的书写,将遗址变成“户外课堂”;通过“文旅+艺术”的模式,邀请艺术家以遗址为灵感创作绘画、音乐作品,比如以哈腾海留斯台遗迹的传说为主题创作蒙古长调,让历史故事通过艺术形式流传;通过“文旅+数字化”的模式,利用VR技术复原乌兰哈拉嘎庙的原貌,游客戴上眼镜即可“穿越”到清代的寺庙,感受红门内外的宗教仪式,让“消失的历史”以数字形式重生。

当游客带着对草原文明的理解离开,当当地牧民以本土文化为傲,西乌珠穆沁的遗址遗迹便不再是“过去的遗物”,而是融入当代生活的“活态传统”。文旅产业则成为连接“历史”与“未来”的桥梁,让草原文明在流动的时光中生生不息。

西乌珠穆沁的历史文化遗址遗迹,是草原民族写给时间的诗。从匈奴的瓦器到清代的经幡,从辽代的墓穴到蒙古的榆树,每一处遗迹都在诉说着:这片草原上,文明从未中断,只是以不同的方式生长。对它们的保护与开发,不仅是为了发展文旅,更是为了让后人知道:草原的辽阔,不仅在于空间的广袤,更在于历史的深邃。当游客的脚步踏上这些遗址,触碰的不仅是泥土与石头,更是一个民族穿越千年的文化脉搏。

参考资料:《西乌珠穆沁旗志》

(作者档案:孙树恒,笔名恒心永在,内蒙古奈曼旗人。蒙域经济30人专家组成员,呼和浩特市政协智库专家。中国金融作家协会会员、中国散文家协会会员、 内蒙古作家协会会员、内蒙古茶叶之路研究会副会长,内蒙古诗书画研究会高级研究员兼副秘书长,大盛魁公司文化顾问)