书籍资料库

赤峰宁城小塘山遗址考古发掘报告

摘要: 本书是内蒙古自治区赤峰市宁城县小塘山遗址的考古发掘专题报告。小塘山遗址经过为期两年的考古发掘,共清理房址58座(包括保存较好的院落9组)、灰坑(窖穴)47座、墓葬7座、陶窑2座,此外还有石砌城墙、城门、道路、“马面”、城壕等,出土陶器、石器、骨蚌器、青铜器等各类器物标本1000余件,还出土了较多的动物骨骼。小塘山遗址的年代属夏家店下层文化 ...

内蒙古自治区文物考古研究院、宁城县辽中京博物馆 编著

连吉林 主编

ISBN:978-7-03-082638-1

定价:258.00元

内容简介

本书是内蒙古自治区赤峰市宁城县小塘山遗址的考古发掘专题报告。小塘山遗址经过为期两年的考古发掘,共清理房址58座(包括保存较好的院落9组)、灰坑(窖穴)47座、墓葬7座、陶窑2座,此外还有石砌城墙、城门、道路、“马面”、城壕等,出土陶器、石器、骨蚌器、青铜器等各类器物标本1000余件,还出土了较多的动物骨骼。小塘山遗址的年代属夏家店下层文化时期。对宁城县小塘山遗址的发掘与研究,为赤峰地区考古学文化体系的建立以及夏家店下层文化石城的起源与性质的研究提供了重要的资料。本书可供考古学、历史学、民族学以及相关专业高等院校师生等参考。

连吉林 主编

ISBN:978-7-03-082638-1

定价:258.00元

内容简介

本书是内蒙古自治区赤峰市宁城县小塘山遗址的考古发掘专题报告。小塘山遗址经过为期两年的考古发掘,共清理房址58座(包括保存较好的院落9组)、灰坑(窖穴)47座、墓葬7座、陶窑2座,此外还有石砌城墙、城门、道路、“马面”、城壕等,出土陶器、石器、骨蚌器、青铜器等各类器物标本1000余件,还出土了较多的动物骨骼。小塘山遗址的年代属夏家店下层文化时期。对宁城县小塘山遗址的发掘与研究,为赤峰地区考古学文化体系的建立以及夏家店下层文化石城的起源与性质的研究提供了重要的资料。本书可供考古学、历史学、民族学以及相关专业高等院校师生等参考。

关于赤峰宁城小塘山遗址的几点认识原创 内蒙古考古院等 赛博古 2025年07月29日 07:30 北京

·小塘山遗址航拍照片·

2021年5月~2022年11月,为了配合508国道工程建设,经国家文物局批准,内蒙古自治区文物考古研究院联合宁城县文物保护中心(即宁城县辽中京博物馆)对小塘山遗址进行了为期两年的考古发掘,一座夏家店下层文化的石城——赤峰市宁城县小塘山石城遗址被比较完整地揭露出来,为该地区青铜时代文化的研究提供了重要的资料。在此,试就以下几个方面谈些认识。

一、遗址年代与文化性质

夏家店下层文化是1960年发掘赤峰夏家店、药王庙遗址后确立起来的一支早期青铜时代考古学文化类型。目前了解到的夏家店下层文化石城主要分布于西拉木伦河以南的内蒙古赤峰地区、辽宁西部和河北北部的部分地区。主要集中于老哈河、大小凌河及其支流的两岸山冈顶端,是一种有石块垒砌围墙等防御设施的居住址,城内的房屋、窖穴、道路等也多以石块砌筑。目前已经过发掘的石城址有赤峰市松山区三座店和上机房营子石城址等。

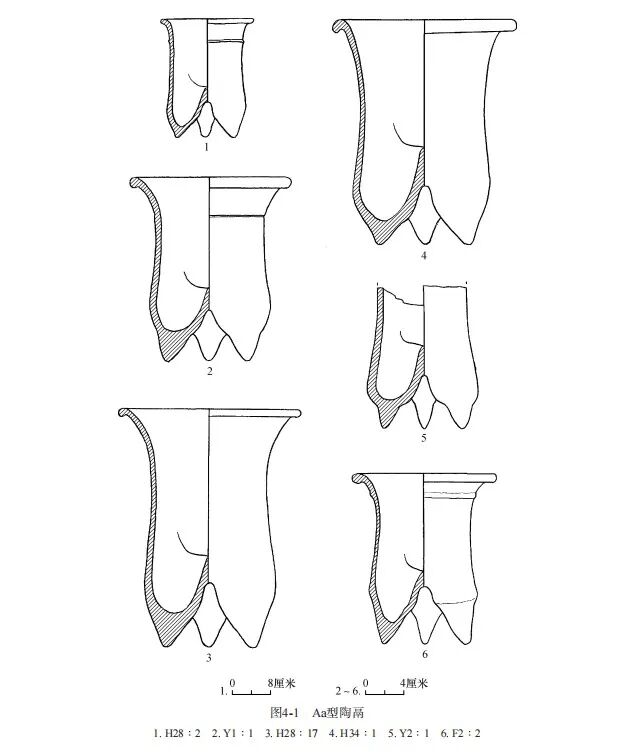

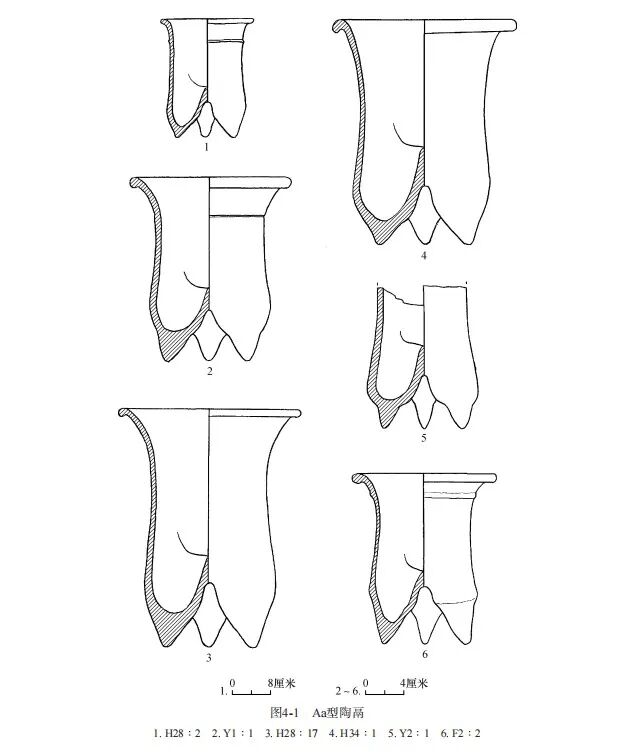

小塘山遗址遗迹大多开口于第1层下,地层简单,叠压打破关系较少。出土的陶器器形、纹饰等也无明显变化,因此推测小塘山遗址居住时间较短,应属于同一期文化遗存。小塘山遗址发现的石砌房屋建筑、灰坑(窖穴)、“马面”遗迹在赤峰市松山区三座店石城址和上机房营子石城址都有见到,且形制基本相同。小塘山遗址出土的筒形鬲(H28∶2)与松山区三座店石城址的鬲(H35②∶1)相同,甗(F15∶2)与上机房营子石城址同类器甗(T0310③∶5)的形制相近,故该遗址年代应与以松山区三座店石城址鬲(H35②∶1)及上机房营子石城址甗(T0310③∶5)为代表的单位年代相当。

出土Aa型陶鬲

夏家店下层文化碳-14测年主要数据,涉及蜘蛛山遗址、大甸子墓地、建平水泉遗址等,经树轮校正后的中心值在公元前1900~前1500年。小塘山遗址经年代校正的14C数据有多个,主要为公元前1426~前1269年(95.4%)、公元前1532~前1435年(95.4%)、公元前1404~前1374年(23.9%)。结合出土器物的形制等,推测小塘山遗址的绝对年代大体为公元前1500~前1300年。

小塘山遗址由城墙、马面、房址、灰坑(窖穴)等组成。共清理房址58座、灰坑47座、墓葬7座、城门1座、马面3座及城壕等。遗址内发现一条西北—东南走向的道路,院落、房址分布于道路两旁,房址大多为石砌双圈或单圈的地面式建筑。城门前端为大石板铺成的台阶式,这种形制的门址在其他夏家店下层文化遗址中未见。

关于小塘山这类石城遗址的性质,多数学者认为是设防聚落。目前在内蒙古赤峰地区、辽宁西部等地发现的与小塘山城址类似的夏家店下层文化石城址,虽然已内含一些初期城市特征,但推测仍然属于军事城堡的范畴。这是因为:①目前的考古资料中,尚未发现当时已存在确切商品交换的信息及物证;②诸石城址的规模大多较小,城内居住人口数量也较少,这与一般意义城市的人口总量存在着很大差距。因此,将赤峰地区、辽宁西部等地发现的石城址归入军事城堡的性质,是合乎当时的社会实际的。

从石城址的规模、结构分析,在内蒙古赤峰地区、辽宁西部等地发现的与小塘山遗址类似的夏家店下层文化石城址的社会地位和作用有所不同。迟家营石城位于赤峰市阴河中下游地区,居该区域夏家店下层文化石城群的中部,面积近9万平方米。石城的四周均砌有石墙、马面,并挖有壕沟,防御设施完备。城内建筑基址有数百座,发现有宗教祭祀场所。迟家营石城是该地区面积最大的石城,人口数量也较多,应是这一地区的中心城址及政治、军事中心,具有特殊的社会地位和作用。而小塘山石城址、三座店石城址规模较小,人口数量也较少,应视作当时重要的城堡。

二、社会经济形态探讨

一个文化人群的经济形态,与其文化所在地区的气候、环境是密不可分的。夏家店下层文化所处的西辽河流域,地处大兴安岭南麓和燕山北麓的夹角地区,是内蒙古高原向华北平原、东北平原的过渡地带。独特的地理环境也让西辽河流域诞生了诸如兴隆洼文化、红山文化、夏家店下层文化这样充满活力、富有生机的文化。

夏家店下层文化出现于距今4000年前,此时西辽河流域的气候正处于大暖期晚期,虽然有逐渐变干的趋势,但仍不失为一个气候温暖湿润的阶段,形成了暖温性森林草原的自然景观。在赤峰学院植物学考古实验室对小塘山遗址土样进行浮选后,发现了郁李这种生长于山坡林下、灌丛且喜好温暖湿润环境的植物种子。小塘山遗址灰坑、房址回廊中均出土了大量野猪和鹿这种生活在森林草原地带动物的骨骸,都可以显示出当时气候环境的特点。夏家店下层文化时期较小河沿文化时期相比,遗址数量有了极大的提高。夏家店下层文化遗址主要分布于河流沿岸的二、三级平缓台地和山坡之上,由于河流经过,附近还有着肥沃的土壤。经对三座店、小塘山等地的夏家店下层文化遗址调查时发现,遗址在阴坡与阳坡均有分布,遗址附近必定有河流经过。在这种紧靠河流、居高临下的地方修建聚落,使得夏家店下层文化的先民不仅可以更好地解决饮水问题,还可以进行农业种植和渔猎活动。

小塘山遗址共发掘出夏家店下层文化时期的灰坑47座,很多灰坑内残留有灰烬和炭化谷粒。一些灰坑的底部发现有石条或石块,这些灰坑推测应为贮藏粮食的窖穴。经赤峰学院植物学考古实验室对遗址多处土样进行浮选,发现了大量炭化农作物种子,以粟、黍为主,证明农业耕种是小塘山遗址先民重要的获取食物的来源。遗址内还发现有不少与农业生产和加工粮食有关的石质生产工具,如石刀、石铲、石磨盘、石磨棒、石杵、石臼等。

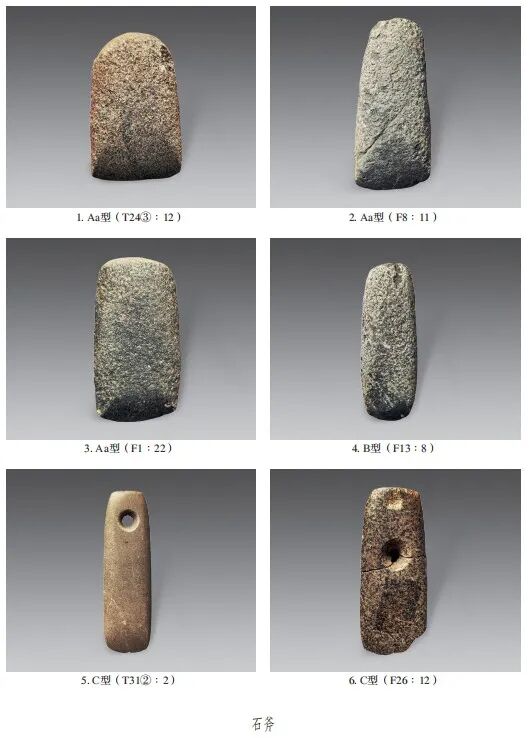

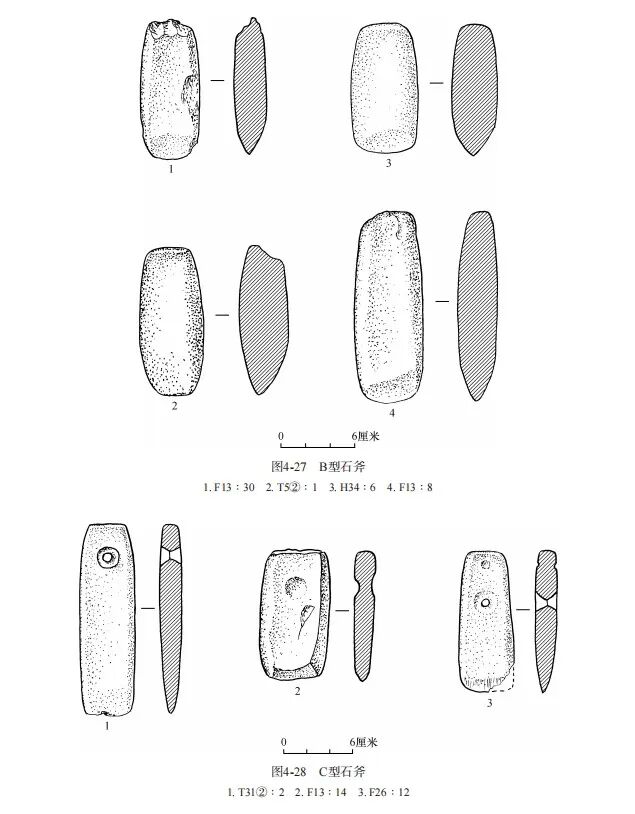

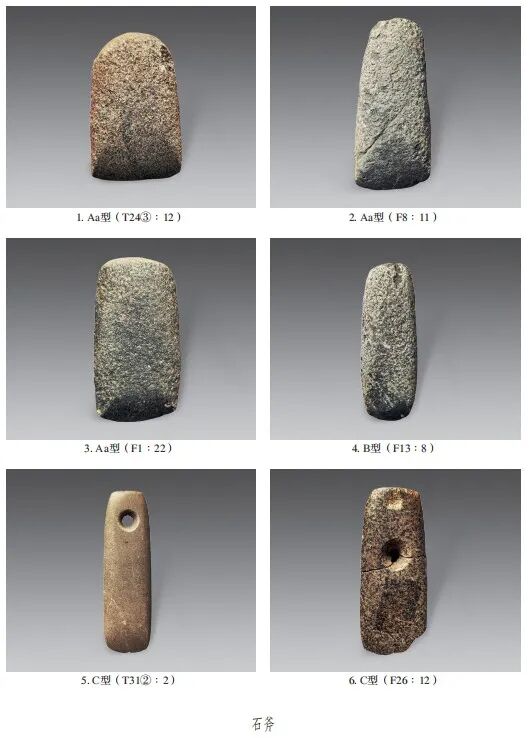

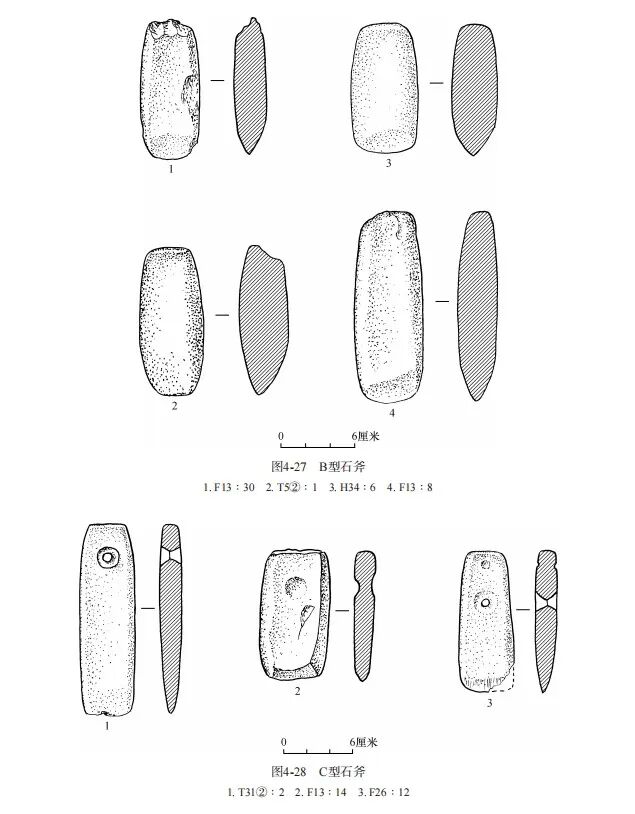

出土石斧

这些遗迹和遗物的发现,说明当时的农业生产比较发达。另外,还发掘出兽骨、蚌、贝制品及石镞等与狩猎和捕捞有关的遗物,表明单纯的农业生产已不能完全满足人们的生活。由此推测当时应是以农业生产为主,兼营狩猎、捕捞的生业模式。

小塘山遗址发现陶窑两座(Y1、Y2),在多个窖穴内发现有储存的陶土和泥料,还出土较多的石质、陶质、骨质制陶工具。从发现的烧制陶器的陶窑、陶土、泥料及大量的制陶工具看,当时遗址内存在制陶生产活动,且烧制陶器是在遗址居住区内进行的。小塘山遗址陶窑的发现,对研究辽西地区夏家店下层文化时期的社会经济形态、先史时代陶窑的形成与发展等具有重要的学术意义。

三、“大小城”双生聚落模式

小塘山石城址的东侧为临河陡崖,西侧与连绵的冈峦相连接。大城在北,小城在南。二者共处同一坡面,双生双伴。大城发掘面积约5000平方米,其周围均建有石城墙,并发现城门和多个“马面”。小城面积近1200平方米,略呈椭圆形。小城地表见较多陶片、石器,经勘探发现有石砌房子建筑和灰坑。在小城的东、南、西侧建有石墙,并发现几个半圆形“马面”。

大城在聚落布局上具有很明显的规划性。如城墙的修筑、城门及马面的安排、道路及一侧院门的设置,甚至房屋的建设都体现了整体规划。院落包含有一座或者多座房屋,是基本的生活单位。从房屋面积来看,比较符合核心家庭或者三代人组成的家庭。小城内部由于建筑物较少,且城墙、马面规格都低于大城,同时与大城的关系密切。总的来看,小城的建造比大城矮小简陋。因此,推测小城为大城的附属。

城门

部分房址解剖后

小塘山大小城这种双生聚落在夏家店下层文化时期是一种普遍的现象,而且有着悠久的历史和传统。20世纪90年代发掘的林西县白音长汗遗址,就是一处兴隆洼文化时期非常典型的双生聚落。两个规模大小相近的环壕聚落比邻而居,环壕之间最近间隔不足8米。70年代试掘和调查的敖汉旗西台遗址,也存在着两个红山文化时期的环壕聚落双伴双生。

双生聚落在夏家店下层文化中更为普遍。从赤峰市松山区三座店石城址起傍阴河右岸溯流而上,在约2千米的范围内集中分布着6座夏家店下层文化的石城遗址。三座店两座,占据着同一座山头,彼此紧邻;下机房营子两座,也是一大一小隔沟相邻;上机房营子两座,大城居坡顶,小城居坡脚。在半支箭河中游的先秦遗址调查中发现的一百余处夏家店下层文化遗址,多数为石城或环壕聚落,其中也不乏双生双伴者。

根据小塘山遗址的发掘情况以及对周边同类遗址的调查,我们了解到这类遗址大、小两座城相互配置的建制是普遍存在的。从出土遗物和城内建筑形制等分析,可以肯定它们是一种共存关系,而非早晚关系。这种现象应该是当初的先民在规划聚落时出于某种考虑而做出的选择。总之,双生聚落是一种确定无疑的现象,其中包含的深层次原因目前尚不能给出一个合理的解释。

本文由 雷英 杨烁 摘编自 内蒙古自治区文物考古研究院、宁城县辽中京博物馆 编著,连吉林 主编《赤峰宁城小塘山遗址考古发掘报告》之第六章《结语》。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

·小塘山遗址航拍照片·

2021年5月~2022年11月,为了配合508国道工程建设,经国家文物局批准,内蒙古自治区文物考古研究院联合宁城县文物保护中心(即宁城县辽中京博物馆)对小塘山遗址进行了为期两年的考古发掘,一座夏家店下层文化的石城——赤峰市宁城县小塘山石城遗址被比较完整地揭露出来,为该地区青铜时代文化的研究提供了重要的资料。在此,试就以下几个方面谈些认识。

一、遗址年代与文化性质

夏家店下层文化是1960年发掘赤峰夏家店、药王庙遗址后确立起来的一支早期青铜时代考古学文化类型。目前了解到的夏家店下层文化石城主要分布于西拉木伦河以南的内蒙古赤峰地区、辽宁西部和河北北部的部分地区。主要集中于老哈河、大小凌河及其支流的两岸山冈顶端,是一种有石块垒砌围墙等防御设施的居住址,城内的房屋、窖穴、道路等也多以石块砌筑。目前已经过发掘的石城址有赤峰市松山区三座店和上机房营子石城址等。

小塘山遗址遗迹大多开口于第1层下,地层简单,叠压打破关系较少。出土的陶器器形、纹饰等也无明显变化,因此推测小塘山遗址居住时间较短,应属于同一期文化遗存。小塘山遗址发现的石砌房屋建筑、灰坑(窖穴)、“马面”遗迹在赤峰市松山区三座店石城址和上机房营子石城址都有见到,且形制基本相同。小塘山遗址出土的筒形鬲(H28∶2)与松山区三座店石城址的鬲(H35②∶1)相同,甗(F15∶2)与上机房营子石城址同类器甗(T0310③∶5)的形制相近,故该遗址年代应与以松山区三座店石城址鬲(H35②∶1)及上机房营子石城址甗(T0310③∶5)为代表的单位年代相当。

出土Aa型陶鬲

夏家店下层文化碳-14测年主要数据,涉及蜘蛛山遗址、大甸子墓地、建平水泉遗址等,经树轮校正后的中心值在公元前1900~前1500年。小塘山遗址经年代校正的14C数据有多个,主要为公元前1426~前1269年(95.4%)、公元前1532~前1435年(95.4%)、公元前1404~前1374年(23.9%)。结合出土器物的形制等,推测小塘山遗址的绝对年代大体为公元前1500~前1300年。

小塘山遗址由城墙、马面、房址、灰坑(窖穴)等组成。共清理房址58座、灰坑47座、墓葬7座、城门1座、马面3座及城壕等。遗址内发现一条西北—东南走向的道路,院落、房址分布于道路两旁,房址大多为石砌双圈或单圈的地面式建筑。城门前端为大石板铺成的台阶式,这种形制的门址在其他夏家店下层文化遗址中未见。

关于小塘山这类石城遗址的性质,多数学者认为是设防聚落。目前在内蒙古赤峰地区、辽宁西部等地发现的与小塘山城址类似的夏家店下层文化石城址,虽然已内含一些初期城市特征,但推测仍然属于军事城堡的范畴。这是因为:①目前的考古资料中,尚未发现当时已存在确切商品交换的信息及物证;②诸石城址的规模大多较小,城内居住人口数量也较少,这与一般意义城市的人口总量存在着很大差距。因此,将赤峰地区、辽宁西部等地发现的石城址归入军事城堡的性质,是合乎当时的社会实际的。

从石城址的规模、结构分析,在内蒙古赤峰地区、辽宁西部等地发现的与小塘山遗址类似的夏家店下层文化石城址的社会地位和作用有所不同。迟家营石城位于赤峰市阴河中下游地区,居该区域夏家店下层文化石城群的中部,面积近9万平方米。石城的四周均砌有石墙、马面,并挖有壕沟,防御设施完备。城内建筑基址有数百座,发现有宗教祭祀场所。迟家营石城是该地区面积最大的石城,人口数量也较多,应是这一地区的中心城址及政治、军事中心,具有特殊的社会地位和作用。而小塘山石城址、三座店石城址规模较小,人口数量也较少,应视作当时重要的城堡。

二、社会经济形态探讨

一个文化人群的经济形态,与其文化所在地区的气候、环境是密不可分的。夏家店下层文化所处的西辽河流域,地处大兴安岭南麓和燕山北麓的夹角地区,是内蒙古高原向华北平原、东北平原的过渡地带。独特的地理环境也让西辽河流域诞生了诸如兴隆洼文化、红山文化、夏家店下层文化这样充满活力、富有生机的文化。

夏家店下层文化出现于距今4000年前,此时西辽河流域的气候正处于大暖期晚期,虽然有逐渐变干的趋势,但仍不失为一个气候温暖湿润的阶段,形成了暖温性森林草原的自然景观。在赤峰学院植物学考古实验室对小塘山遗址土样进行浮选后,发现了郁李这种生长于山坡林下、灌丛且喜好温暖湿润环境的植物种子。小塘山遗址灰坑、房址回廊中均出土了大量野猪和鹿这种生活在森林草原地带动物的骨骸,都可以显示出当时气候环境的特点。夏家店下层文化时期较小河沿文化时期相比,遗址数量有了极大的提高。夏家店下层文化遗址主要分布于河流沿岸的二、三级平缓台地和山坡之上,由于河流经过,附近还有着肥沃的土壤。经对三座店、小塘山等地的夏家店下层文化遗址调查时发现,遗址在阴坡与阳坡均有分布,遗址附近必定有河流经过。在这种紧靠河流、居高临下的地方修建聚落,使得夏家店下层文化的先民不仅可以更好地解决饮水问题,还可以进行农业种植和渔猎活动。

小塘山遗址共发掘出夏家店下层文化时期的灰坑47座,很多灰坑内残留有灰烬和炭化谷粒。一些灰坑的底部发现有石条或石块,这些灰坑推测应为贮藏粮食的窖穴。经赤峰学院植物学考古实验室对遗址多处土样进行浮选,发现了大量炭化农作物种子,以粟、黍为主,证明农业耕种是小塘山遗址先民重要的获取食物的来源。遗址内还发现有不少与农业生产和加工粮食有关的石质生产工具,如石刀、石铲、石磨盘、石磨棒、石杵、石臼等。

出土石斧

这些遗迹和遗物的发现,说明当时的农业生产比较发达。另外,还发掘出兽骨、蚌、贝制品及石镞等与狩猎和捕捞有关的遗物,表明单纯的农业生产已不能完全满足人们的生活。由此推测当时应是以农业生产为主,兼营狩猎、捕捞的生业模式。

小塘山遗址发现陶窑两座(Y1、Y2),在多个窖穴内发现有储存的陶土和泥料,还出土较多的石质、陶质、骨质制陶工具。从发现的烧制陶器的陶窑、陶土、泥料及大量的制陶工具看,当时遗址内存在制陶生产活动,且烧制陶器是在遗址居住区内进行的。小塘山遗址陶窑的发现,对研究辽西地区夏家店下层文化时期的社会经济形态、先史时代陶窑的形成与发展等具有重要的学术意义。

三、“大小城”双生聚落模式

小塘山石城址的东侧为临河陡崖,西侧与连绵的冈峦相连接。大城在北,小城在南。二者共处同一坡面,双生双伴。大城发掘面积约5000平方米,其周围均建有石城墙,并发现城门和多个“马面”。小城面积近1200平方米,略呈椭圆形。小城地表见较多陶片、石器,经勘探发现有石砌房子建筑和灰坑。在小城的东、南、西侧建有石墙,并发现几个半圆形“马面”。

大城在聚落布局上具有很明显的规划性。如城墙的修筑、城门及马面的安排、道路及一侧院门的设置,甚至房屋的建设都体现了整体规划。院落包含有一座或者多座房屋,是基本的生活单位。从房屋面积来看,比较符合核心家庭或者三代人组成的家庭。小城内部由于建筑物较少,且城墙、马面规格都低于大城,同时与大城的关系密切。总的来看,小城的建造比大城矮小简陋。因此,推测小城为大城的附属。

城门

部分房址解剖后

小塘山大小城这种双生聚落在夏家店下层文化时期是一种普遍的现象,而且有着悠久的历史和传统。20世纪90年代发掘的林西县白音长汗遗址,就是一处兴隆洼文化时期非常典型的双生聚落。两个规模大小相近的环壕聚落比邻而居,环壕之间最近间隔不足8米。70年代试掘和调查的敖汉旗西台遗址,也存在着两个红山文化时期的环壕聚落双伴双生。

双生聚落在夏家店下层文化中更为普遍。从赤峰市松山区三座店石城址起傍阴河右岸溯流而上,在约2千米的范围内集中分布着6座夏家店下层文化的石城遗址。三座店两座,占据着同一座山头,彼此紧邻;下机房营子两座,也是一大一小隔沟相邻;上机房营子两座,大城居坡顶,小城居坡脚。在半支箭河中游的先秦遗址调查中发现的一百余处夏家店下层文化遗址,多数为石城或环壕聚落,其中也不乏双生双伴者。

根据小塘山遗址的发掘情况以及对周边同类遗址的调查,我们了解到这类遗址大、小两座城相互配置的建制是普遍存在的。从出土遗物和城内建筑形制等分析,可以肯定它们是一种共存关系,而非早晚关系。这种现象应该是当初的先民在规划聚落时出于某种考虑而做出的选择。总之,双生聚落是一种确定无疑的现象,其中包含的深层次原因目前尚不能给出一个合理的解释。

本文由 雷英 杨烁 摘编自 内蒙古自治区文物考古研究院、宁城县辽中京博物馆 编著,连吉林 主编《赤峰宁城小塘山遗址考古发掘报告》之第六章《结语》。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)