专家观点

贺云翱:“世界文化遗产”明孝陵解读

摘要: 贺云翱:“世界文化遗产”明孝陵解读原创贺云翱贺室絮语2025年10月22日 09:46江苏“世界文化遗产”明孝陵解读贺云翱 王前华 周钰雯按:本文发表于《世界遗产论坛——明清皇家陵寝专辑》,科学出版社,2004年6月。一明孝陵是明代开国皇帝朱元璋的陵寝,它坐落在南京东郊的钟山主峰南麓。经过600多年的风雨侵蚀和历代战乱的损毁,其地面木结构建筑多已不存, ...

贺云翱:“世界文化遗产”明孝陵解读原创 贺云翱 贺室絮语 2025年10月22日 09:46 江苏

“世界文化遗产”明孝陵解读

贺云翱 王前华 周钰雯

按:本文发表于《世界遗产论坛——明清皇家陵寝专辑》,科学出版社,2004年6月。

一

明孝陵是明代开国皇帝朱元璋的陵寝,它坐落在南京东郊的钟山主峰南麓。经过600多年的风雨侵蚀和历代战乱的损毁,其地面木结构建筑多已不存,因此从外表上看起来显得有些凋零,然而,当您从空中俯瞰它时,就会发现它那偎依苍山、不拘一格、曲折迂回的布局和状如天穹北斗的构架是多么让人不可思议;如您走近再走近一些时,您还能从那一件件充满艺术魅力的砖石雕刻和各色琉璃碎片中抚摸到曾经代表着一个时代的神韵和风范。这些正是明孝陵具有独特而天才的规划思想和垂范后世的建筑品格的实物例证。

南京作为中国四大古都中惟一地处长江南岸的城市,与西安、洛阳、北京拥有同样的历史辉煌和文化积淀,这里曾先后有东吴、东晋、宋、齐、梁、陈及南唐、明代、太平天国和中华民国在此立都,建都史长达400多年。按说在都城建设过程中,一定会留下大量的饮誉世界的文化遗珍,它昭示着都城比之一般城市拥有过更多的荣耀与繁华,但实际上,古都也曾为整个民族承载过更多的苦痛和伤害,使得那些象征着一个王朝一种精神的巍峨城垣、显赫皇宫以及华丽的陵寝、庙宇、巨室等在政权更替或外敌入侵中化为灰烬。在南京的历史上,先后就发生过苏峻焚宫、侯景叛乱、隋兵垦都、清军破城、日寇屠戮等一系列惨烈的事件,它们无不对历代文化遗存造成巨大的破坏。所以,南京虽然迄今拥有280多处国家及省市级文物保护单位,但属于民国之前的布局完好、结构齐整、面貌依旧、环境美善的重要地面文物却是屈指可数。

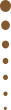

明孝陵独龙阜风水形胜示意,图源:星球研究所

明孝陵独龙阜风水形胜示意,图源:星球研究所

在人类文明历史长河中占有重要地位的中国,在文化遗产上自有其应具的骄傲和必需的追求。所以,从1985年中国正式加入《世界遗产公约》以来,各地政府申报文化及自然遗产的热情持续高涨,十余年间,全国已有29项30多处文物单位和风景名胜被列入世界遗产名录。确实,世界遗产不仅是一个国家一座城市历史文化地位和文明发展程度、环境保护及可持续发展与文化资源共享意识认知水平的国际性考量,而且它也能成为一个地方的“世界名片”,会带来意想不到的“市场”效应,在“注意力经济”已经成为国际潮流的今天,创造能够吸引世界目光的文化品牌,岂能不成为人们倾心的事业?!遗憾的是,到21世纪已经来临的时候,在中国四大古都中,还只有南京没有项目参评角逐世界遗产,这不能不成为南京人民的心头之憾。其实,这些年来,政府及有关的专家学者在掰着指头排队:南京能拿出什么项目申报世界文化遗产?按《保护世界文化和自然遗产公约》的规定,凡提名列入《世界遗产名录》的文化遗产项目,必须符合下列一项或几项标准方有可能获得申报资格:

·代表一种独特的艺术成就,一种创造性的天才杰作;

·能在一定时期内或世界某一文化区域内,对建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面的发展产生过较大的影响;

·能为一种已消逝的文明或文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证;

·可作为一种建筑或建筑群或景观的杰出范例,展示出人类历史上一个(或)几个重要阶段;

·可作为传统的人类居住地或使用地的杰出范例,代表一种(或几种)文化,尤其在不可逆转之变化的影响下变得易于损坏;

·与具特殊普遍意义的事件或现行传统或思想信仰或文学艺术作品有直接或实质的联系(只有在某些特殊情况下或该项标准与其他标准一起作用时,此款才能成为列入《世界遗产名录》的理由)。

灵谷寺景区,图源:星球研究所

灵谷寺景区,图源:星球研究所

另外,作为申报的遗产还必须具备遗存的真实性、布局的完整性和环境的原生性,以及遗产所在地政府和民众的积极性与理解度诸条件,亦即遗产及其生存的环境都要保持完整性,哪怕遗产本身已是残墙断垣,只要它具备应有的内涵和地位,只要其整体布局还在,只要它的生存环境没有遭到后来人的任意侵占和破坏,只要它真的还得到现代文明社会的尊重和呵护,那么它就有资格接受世界的评审和认定,从而成为全人类共享共珍的文化财富。按照这些条件,南京市人民政府以及中国政府主持世界遗产申报的决策部门——国家文物局的有关领导和专家最终选择了明孝陵,并将它作为中国之世界文化遗产“明清皇家陵寝”的扩展项目予以申报。

二

明孝陵正式开工建造于明洪武十四年,即公元1381年[1],但早在洪武九年(1376年),朱元璋已下令拆迁原在陵宫区域、建于南朝梁代的古刹蒋山寺(即古开善寺)和高僧宝志的舍利塔,为建陵腾空了场地[2]。甚至早在洪武二年(1369年)八月之前,朱元璋实际已选定了钟山南麓这处“风水宝地”作为他身后的归终之处,因为,洪武二年八月,当那位为朱元璋夺取江山立下汗马功劳的大将常遇春不幸亡故时,朱元璋就将他赐葬钟山之阴[3],如果在此之前朱元璋尚未选定钟山之阳作为未来的陵寝地点的话,他就不会让那些跟随自己鞍前马后冲锋陷阵的爱臣,死后还如众星拱月般地葬在与将来自己陵寝所处位置具尊卑关系的钟山之阴一带。从开平王常遇春之后,陆续埋葬于山北的还有皖国公仇成、江国公吴良、海国公吴祯、岐阳王李文忠、中山王徐达等[4]。如今,这些王公大墓也已成为明孝陵这一世界文化遗产项目中的重要组成部分。

明孝陵的主体部分即陵宫和地下宫殿,实际只用了二年左右的建造时间。但是,此后还有下马坊、外郭城、碑楼、神道石刻等一系列建筑物相续完成。根据碑楼(俗称四方城)内永乐年间树立的《大明孝陵神功圣德碑》所载,明孝陵的建造,实际花费了近40年时间[5],耗资巨大,内涵丰富。

明孝陵陵宫复原示意,图源:星球研究所

明孝陵陵宫复原示意,图源:星球研究所

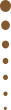

在一般人眼里,明孝陵可能就是指神道一线及到陵宫红墙所围的那么一处带状范围,其实,孝陵原有外郭墙,环绕钟山长达22.5公里,相当于当时明代首都京师城墙长度(33.676公里)的2/3[6],今天面积达30多平方公里的钟山风景区,几乎就是当时明孝陵的整个范围,在这处庞大的帝陵区域内,设计者将整座钟山以及部分水面作为重要的“风水”景观一齐纳入孝陵的建筑规划设计中,从而实现了“因山为陵”、“天人合一”的中国帝陵建筑传统和文化理念。譬如,钟山古称“龙山”,早在东汉末年,已被诸葛亮、孙权等政治家视为“龙蟠”之地,朱元璋作为大明开国之君,择金陵“龙脉”以为葬地,这完全符合风水要义。钟山之阳建造帝陵,钟山之阴陪葬功臣,南北对应,尊卑昭然;钟山有东、中、西三峰,在风水上称“华盖三峰”,而以中峰最尊,孝陵恰好处于中峰之南玩珠峰下,而最早将这块地盘视作风水宝地的是梁代高僧宝志和梁武帝萧衍;在孝陵之西,有一座小山,人称“小虎山”,过去不解其意,现从风水地貌上分析,方知其正处于孝陵之右的“虎砂”位上,与孝陵之东的“龙砂”之象左右对列;而直对孝陵陵宫的“梅花山”,过去都以为乃朱元璋为让吴大帝孙权这条“好汉”给他的陵寝看大门而留下的,其实,这一如座如屏的小山是孝陵风水中的“案山”,有着十分重要的文化象征意义;其西南方向的前湖及逶迤南下的“钟山浦”也具有灵动的“朱雀”风水特征。这样孝陵陵宫及宝城就具备了左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武的风水“四象”,加之孝陵的三道“御河”都呈由左向右流淌的形势,这种水势在风水上称“冠带水”,亦十分难得[7]。孝陵就置身于这种天造地设的优美环境中,在中国明代早期之前的历代帝陵中,像明孝陵这样拥有如此完善的风水景观的陵寝真可谓凤毛麟角。“风水说”是中国古代的环境科学和建筑规划理论的重要组成部分,具有丰富的科学思想和文化哲学涵义,尽管它受时代局限也夹杂着一些迷信成分,但在当代东西方学术界,人们都把它看成是中国古代文化的典型特色之一。单就这一点而言,孝陵则足以代表中国帝陵对东方传统文化的高度理解和综合运用水平。

三

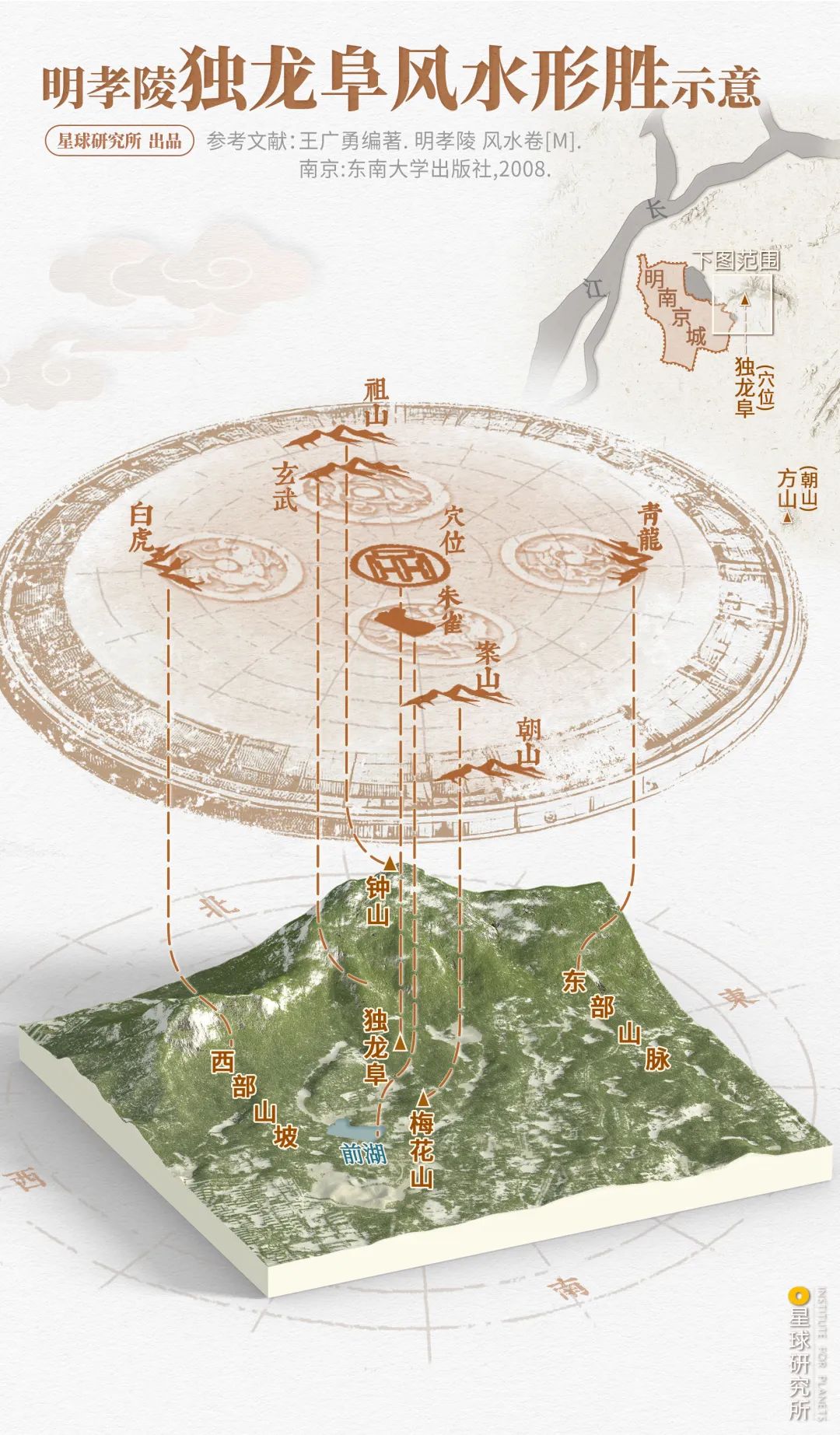

在孝陵巨大的外郭城内,包容着孝陵主体、朱元璋嫔妃墓、埋葬皇太子朱标的“东陵”、孝陵管理机构神宫监等以及一批陪葬功臣墓。郭城以外,紧依孝陵的有移建蒋山寺后的产物——灵谷禅寺,而且该寺还有为皇家荐福消灾超度亡灵的功用,成为与孝陵密切相关的一处佛教中心[8]。此外尚有专为保护孝陵而设立的军事机构“孝陵卫”,常年驻军达五六千人。拜谒孝陵的起点为“下马坊”,那是一座两柱冲天式的大型石雕牌坊,坊额上刻“诸司官员下马”六个楷书大字,标志着皇陵的礼法威严和禁忌。从下马坊到孝陵外郭城正门“大金门”是属导引部分,这一段长达700多米。进入大金门再到地宫所在宝顶处,全长2000多米的空间里,沿途分布30多处风格、体量和用途各异的建筑物及石雕艺术品,步移景迁,目不暇接。

明孝陵神道的石象路段,图源:星球研究所

明孝陵神道的石象路段,图源:星球研究所

明孝陵不同于其他帝陵的独异之处在于空间序列的复杂、神道布局的曲折以及陵宫建制上的创新。秦、汉、唐、宋几代,中国帝陵逐渐发展成方上、陵台、方垣、上下宫的制度和中轴对称的规整格局,到了明初,朱元璋却毅然放弃了这套成熟的帝陵体制。孝陵以钟山为中心,外郭城垣走向曲折,绕山而建,这一点与明初京师城垣相似;神道也是不循常规,弯曲而行,与陵宫部分构成一平面如“北斗”的形状,因此,我们曾推测它也许是采用了象天法地,以“天帝”所居之“北斗”位居中央,周围按二十八宿构成的青龙、白虎、朱雀、玄武四象环绕的神秘布局手法[9]。当然,也有专家认为,孝陵弯曲神道的做法可能与朱元璋本人讲究顺应自然出奇制胜的个性或因避让梅花山吴大帝孙权陵有关[10]。无论如何,孝陵的这一做法确属别出心裁之举。

然而,孝陵的陵宫则完全按儒家礼制要求,采用中轴对称布置,以享殿空间为例,享殿雄踞中央,其南面有门殿,北设内红门,东西各置配殿和神帛炉,前后呼应,左右对称,均衡和谐,一丝不苟。在陵宫的具体建筑内涵上则又一改旧式,首次按皇宫布局建立“前朝后寝”三进院落之制,新创长方形陵宫及其内的三层须弥座享殿、方城、明楼、圆形宝城及宝顶等一套新模式[11],这种模式为此后明朝历代皇帝乃至清代皇帝所大体沿用,从而奠定了明孝陵在中国帝陵发展史上的里程碑地位。而且,它还从某个侧面体现了14世纪以后“长江文化”及南方文化在中国文化体系中占据主导地位的历史事实。

明孝陵神功圣德碑及碑亭,图源:星球研究所

明孝陵神功圣德碑及碑亭,图源:星球研究所

从大金门至陵宫,明孝陵的设计者就是这样采用自由与规整相结合的手法,造成同一组建筑因不同功能分区而呈现出风格上的强烈对比。在建筑空间和体量、技法的安排上,讲究从疏到密,从舒缓到紧张,从低矮到高耸,从平淡到华丽的表现方式,层层推进,张弛有度,尊卑分明,到最后部分形成结构和外观上的高潮,以顺应谒陵者情感上的变化和不同建筑空间安排上的节奏。不独如此,由于孝陵地处中国南方,又是在钟山南麓,这里雨水充沛,地形复杂,孝陵的排水必须考虑得周全完善,但排水体系也不能打破陵域建筑体系与空间的有序性和结构完整性,为此,孝陵从外到内特设立三道御河,由此也将全部建筑安排在不同的空间单元之内。郭城大金门和碑楼为一组建筑,呈南北中轴贯连,然后向西折拐,出现第一道御河;在第二个空间单元内主要布置6种12对24件神道石刻,经棂星门再到第二道御河;第三个空间则进入森严规范的陵宫区,穿过陵宫门(一称文武方门)、享殿前门、享殿和内红门,在陵宫的最后部分出现第三道御河,过了河就是孝陵最为神秘崇高的禁地——帝陵地宫所在的宝城宝顶,还需要穿过类似于宝城城门——方城内前后设门的暗黑隧道,登临明楼(相当于宝城城门门楼),才可以仰观俯视皇帝和帝后的长眠之处。

这些不同的空间单元以及建筑组合之间,采用不同风格的一座座桥梁和一重重门道相沟通,有分有合,若即若离,各司其职,但又一气呵成,连为整体,既充分利用了自然,为陵寝营造出安全的生存环境,又将各建筑有机地组织在一起,创造出一种幽深且明快,和谐而统一的意韵,这不能不说是中国建筑艺术上的天才杰作。

孝陵在单体建筑上也具有创造性和艺术性。它不但首开方城、明楼等建筑式样,而且大金门、碑楼、享殿、方城等大型建筑都普遍使用石构须弥座作基座,使建筑显得坚固、厚实、质朴与庄重。大型建筑的顶部则根据建筑本身在陵寝中所处的主次位置,覆盖尺寸不一、色彩各异的琉璃构件,如享殿普遍使用黄琉璃瓦,配殿琉璃瓦则呈黑色和绿色,通过瓦件的颜色和纹饰凸显建筑的级别和贵贱,是孝陵建筑的鲜明风格,也显示出孝陵本身的威严和华贵。大金门、碑楼、陵宫门、内红门、方城、明楼等大型建筑的门顶均为拱券式,特别是明楼的拱券高大深长,神秘壮观,前所未见。而陵宫门的五座门道中,中间三门顶部采拱券做法,东西掖门则用过梁式平顶,两类形式代表了门道地位和功能的差异。这种共性中讲个性、统一中求变化、形式和内容相适应的巧施之作,几乎随处可见,妙不可言。孝陵中即使在台基上普遍使用的大型鼓镜式柱础,殿脊上安装的琉璃龙吻,也属于别具形态的首创,此后一直规范着明清官式建筑的同类材件。

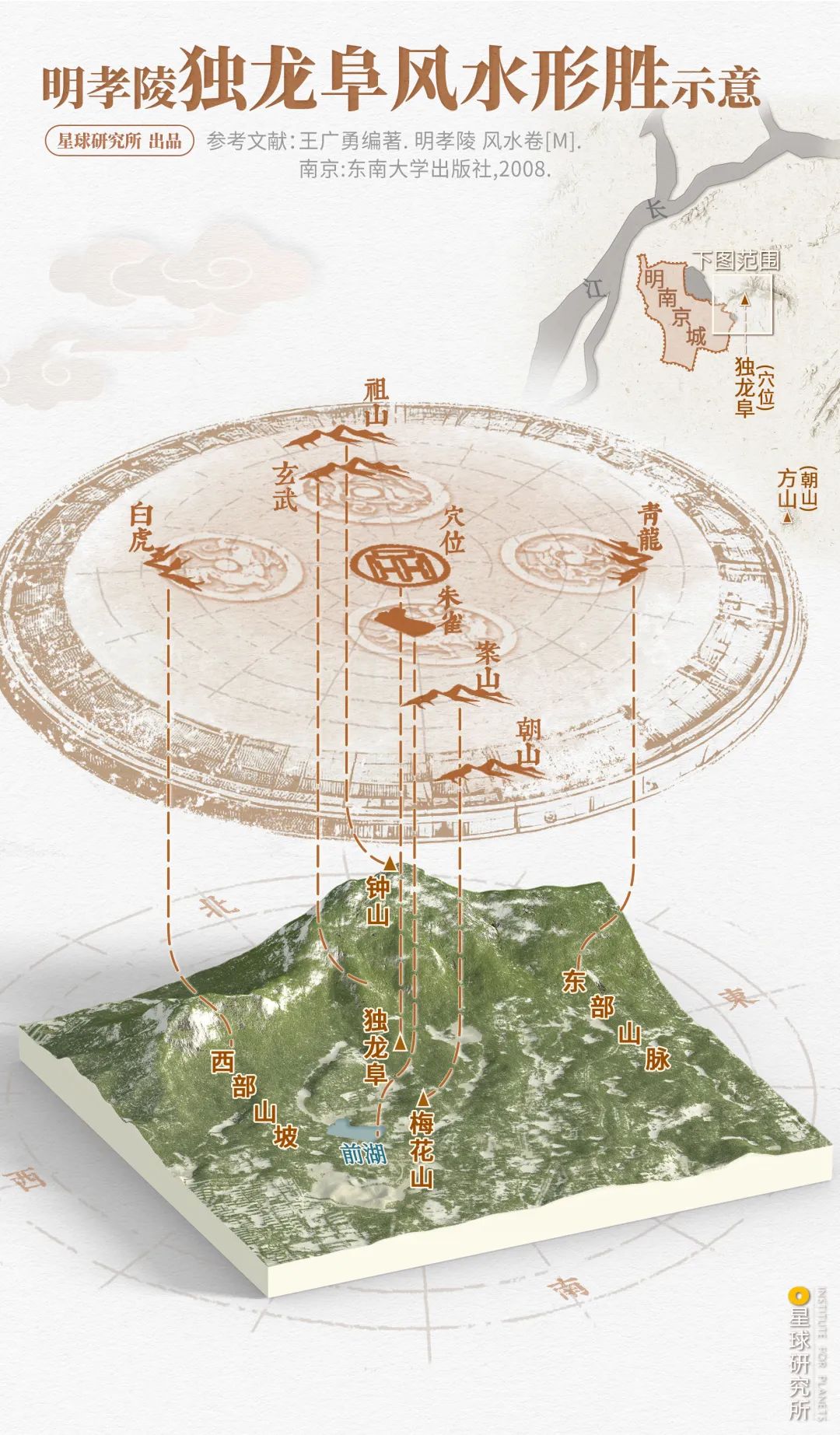

光绪帝崇陵,图源:星球研究所

光绪帝崇陵,图源:星球研究所

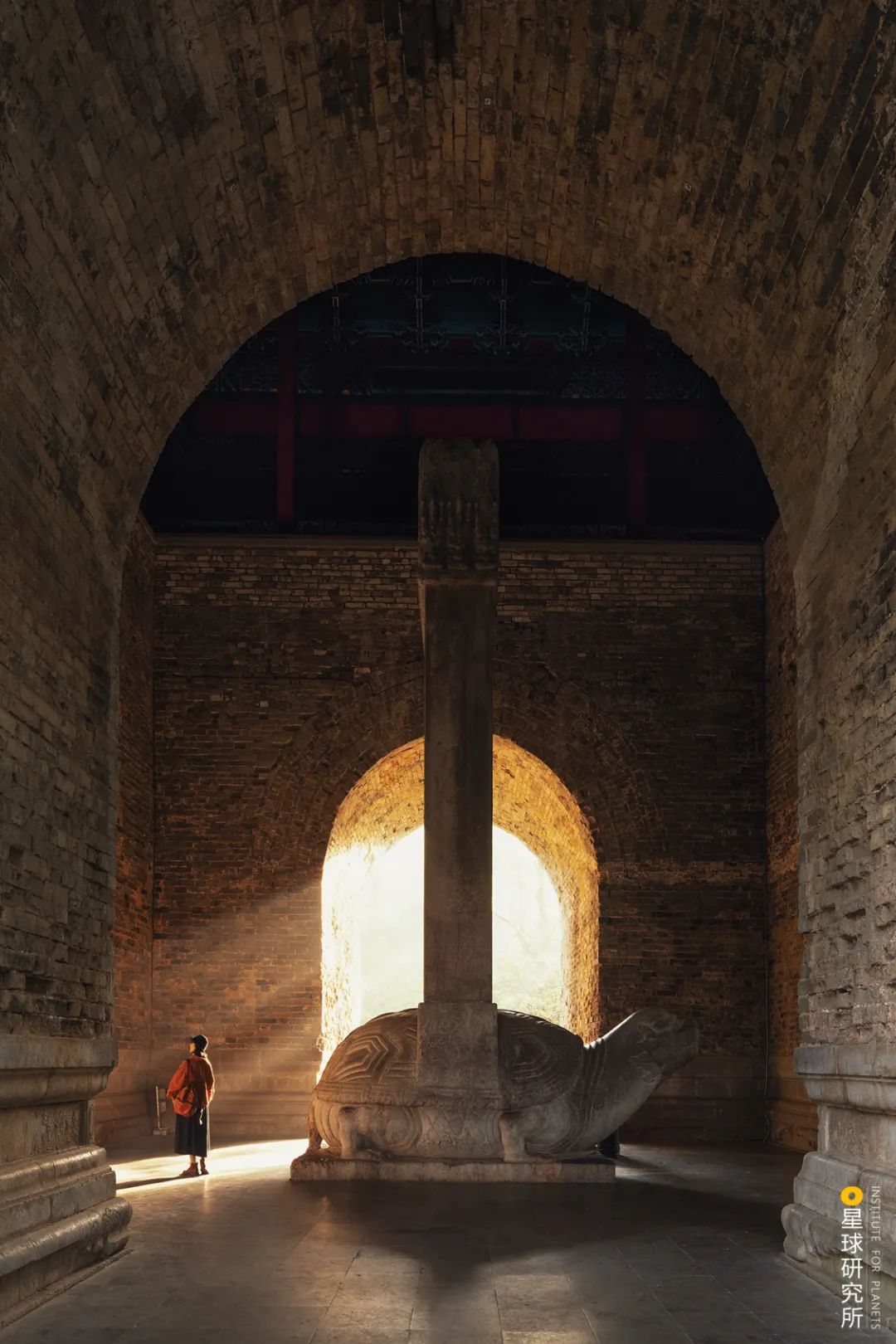

孝陵的神道石刻形体高大,题材、造型、雕凿技艺皆有特色,它继承了历史上帝陵神道石象生的某些石刻种类,如石狮、麒麟、马、象等,又新设置了骆驼等雕刻类型,取消了唐宋帝陵前的石虎、石羊等品种,那些传统的题材亦力求加以艺术上的重构,如狮的温顺,象的奇伟,马减去控马官等,它们既代表了中国14世纪晚期到15世纪初叶的石雕艺术水平和总体风貌,又形成了一种新的帝陵神道石象生的组合,并基本上被明清两代帝陵所承袭,孝陵在建筑文化、建筑艺术和工程技术上的成就,昭示了它对中国传统建筑和文化的突出贡献,奠立了它在中国帝陵史上的不朽地位,也见证了一种已经消逝的东方文明或文化类型,从而具有永恒的学术价值[12]。

四

孝陵的可贵之处,不仅在于它本身所拥有的内涵和价值,而且还在于它至今仍保存着原始的环境和基本的空间序列上的完整性,而这一点是作为世界遗产的不可缺少的重要条件。孝陵在有明一代,尽管屡遭自然因素的摧折,但由于它是开国帝君的陵寝,关系到大明江山的国运,因此多次受到维修和保护,直到明朝已是风雨飘摇的崇祯十四年(1641年),崇祯皇帝还下诏在孝陵立《禁约碑》,严禁破坏孝陵“龙脉”,违者从严惩治。清代早期,孝陵在改朝换代过程中并未大损,康熙、乾隆帝几度南下,大多要到孝陵拜谒,如今树立在孝陵享殿前门基址上的“治隆唐宋”碑,就是康熙三十八年(1699年)皇帝第三次南巡时在孝陵所题,其意在褒扬明太祖朱元璋的文治武功超越唐宗宋祖,评价之高令人惊讶。清前期时,孝陵的维护也受到官府关注,至今孝陵内还保存着康熙时江苏巡抚宋荦、江苏织造郎中曹寅(曹雪芹先祖)会同修理孝陵陵墙的记事刻石[13]。

1853年以后,太平军和清兵在孝陵地区展开生死搏斗,战火中孝陵殿宇楼阁多遭焚毁,令人扼腕。同治二年(1864年)后,尽管清地方政府几次拨款予以修复,但终因财力不逮且时过境迁而无法光复孝陵旧制。民国初建,孙中山先生亲率“南京临时政府”官员赴孝陵谒祭,后来,中山先生又归葬钟山东峰下,不仅孝陵的许多建筑要素(如大金门、碑楼、华表、圆形宝顶等式样)被设计师吕彦直采纳而融入“中山陵”,而且孝陵陵域也因此纳入“总理陵区”而继续得到了政府的特别保护。

中山陵,图源:星球研究所

中山陵,图源:星球研究所

明孝陵的环境和遗留的文物在1949年后又有进一步的全面整理和保护。1961年,国务院公布明孝陵为第一批全国重点文物保护单位,为孝陵提供了法律上的地位保障。此后,从中央到地方的各级政府多次拨款给予整治和维修,下马坊、大金门、碑楼(四方城)、明楼、享殿、神道等建筑一次又一次受到修缮和加固。1991年,由南京市文物局、东南大学建筑系、中山陵园管理局联合编制的《明孝陵保护规划》经国家文物局批准后得到实施。1997年后,中山陵园管理局先后投入巨资进行神道环境保护、陵宫门(文武方门)复建以及明东陵遗址公园、四方城公园、下马坊公园建设等多项工程,极大地改善了明孝陵的周边环境。南京文物研究所的考古学者与孝陵博物馆文物工作者则连续五年对明孝陵、明东陵的寝宫、享殿、配殿、神厨等遗址做了清理发掘,对地宫进行勘测、一系列的考古新发现深化了对孝陵文化内涵的认识,为全面恢复孝陵的规制和建筑面貌提供了第一手资料,也赢得了社会各方面广泛的关注[14]。这些工作都为孝陵申报世界文化遗产打下了坚实的基础。

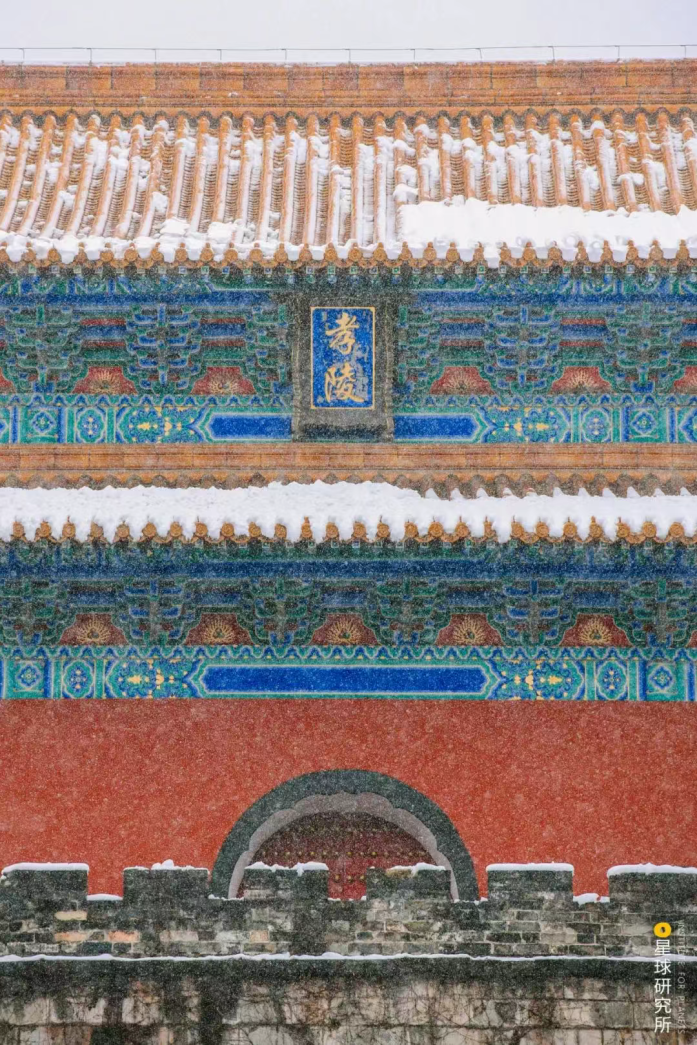

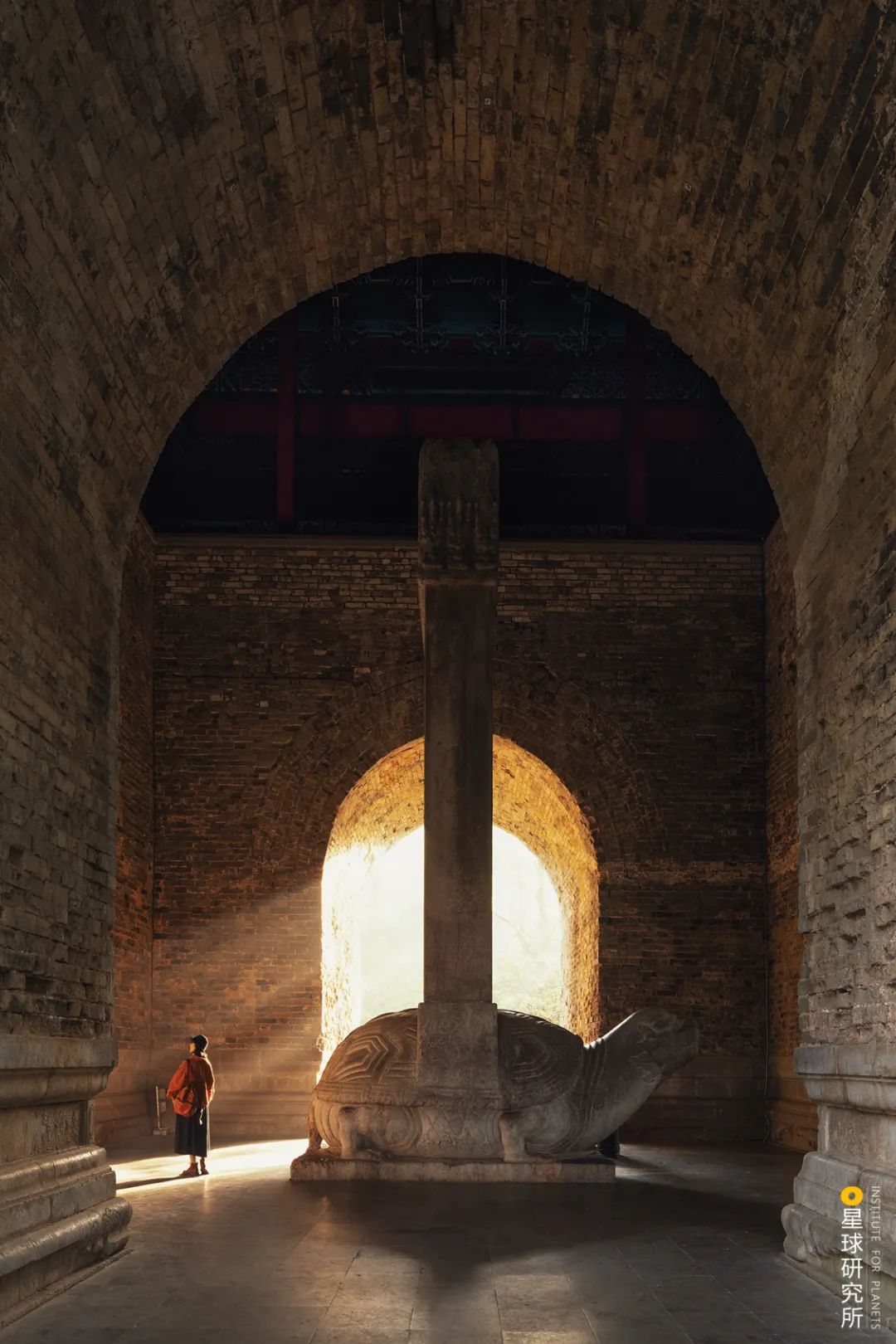

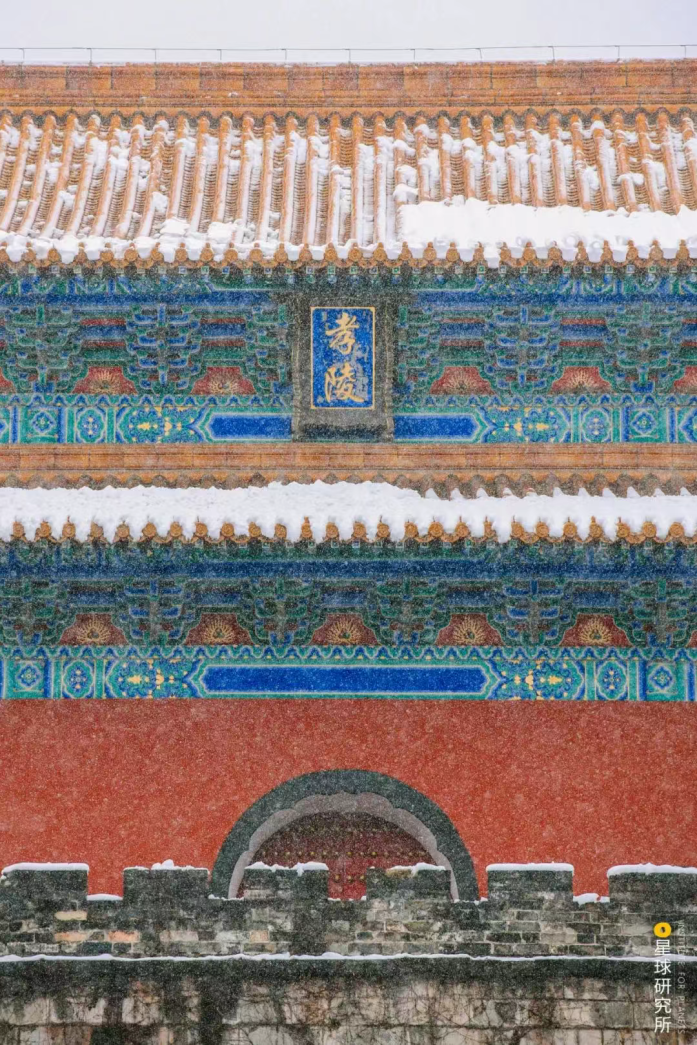

风雪中的明孝陵,图源:星球研究所

风雪中的明孝陵,图源:星球研究所

2000年8月6日,联合国教科文组织负责东亚地区世界遗产申报工作的协调员、考古学家亨利·克利尔先生和国家文物局世界遗产处处长、世界古迹遗址理事会中国委员会秘书长、世界遗产研究专家郭旃先生到宁考察明孝陵,正式开启了明孝陵申报世界遗产工作的大门,此后,在国家文物局的关心和省、市政府的支持下,明孝陵申报世界文化遗产的工作有序进行,成立工作小组,制定工作方案,启动环境保护、科学研究、文本起草、专家考察验收等各项工程,经过一道道严密而有序的申报工作流程,在南京市人民政府的领导下,在南京市文化文物局和中山陵园管理局的主持下,在社会各有关方面的支持下都顺利完成。

2003年7月3日,明孝陵以它独有的建筑体制、崇高的历史地位、永恒的文化价值、完整的空间序列、优良的生存环境和周全的保护体系,赢得了相关国际组织和专家的首肯,从而正式列入世界遗产名录的行列。为了确保明孝陵这一“世界遗产”能永久得到科学的保护和利用,2003年9月以后,中山陵园管理局与南京大学以科研合作的方式,由南京大学文化与自然遗产研究所与孝陵博物馆主持,决定共同对“明孝陵”展开多学科研究和保护监测体系的建立,孝陵的文物保护、陈列展览等各项工作也在相续进行。明孝陵将会作为人类的共同遗产,作为现代和未来社会中的有机构成,永久接受世人的检阅、研究和欣赏。

END

注释:

[1]《明太祖实录》卷147、148。

[2](明)徐一夔:《奉敕撰灵谷寺碑》,见(明)葛寅亮:《金陵梵刹志》卷3。

[3]《明史》卷125《常遇春传》言遇春卒,“赐葬钟山原,给明器九十事纳墓中。”此处“钟山原”依实际情况是为钟山之阴。

[4]《明史》卷125《徐达传》,达逝,“赐葬钟山之阴,御制神道碑文”。其他陪葬钟山之阴的功臣还有岐阳王李文忠、江国公吴良、海国公吴祯、滕国公顾时、安陆侯吴复等,参见王焕镳:《明孝陵志·丧葬三》。

[5]孝陵工程建设延续时间较长,约洪武元年(1368)择陵址,洪武九年(1376)拆迁原建于陵址上的“蒋山寺”(即原南朝开善寺,后重建称灵谷寺),洪武十四年(1381)正式建陵,洪武十五年葬入马皇后,洪武十六年孝陵主体建筑“孝陵(享)殿”落成,此后建筑工程仍未结束。《明史》卷6言洪武二十六年(1393)发布“车马过陵及守陵官民入陵者,百步外下马,违者以大不敬论”。据此,疑明孝陵之“下马坊”建于此时;明胡广《游阳山记》曰“永乐三年(1405)秋八月,皇帝因建碑孝陵,斫石于都城东北之阳山,得良材焉”。说明永乐初建造孝陵《大明孝陵神功圣德碑》的事实,而现树立于明孝陵碑楼(俗称“四方城”)遗址内的《大明孝陵神功圣德碑》碑文落款为“永乐十一年(1413)九月十八日孝子嗣皇帝棣谨述”,证明碑楼及碑当建于永乐十一年前后。张正祥先生甚至疑此碑为宣德年间重刻。秦浩先生认为孝陵神道石象生为永乐初年的作品;笔者通过对明初帝王陵神道石刻之比较,也认为孝陵神道石刻“为建文到永乐时期的建制”。参见秦浩:《明孝陵神道石刻题材考析》、《江苏省哲学社会科学联合会1981年年会论文选(考古学分册)》,1982年印制。季士家《阳山碑材》,文见中山陵园管理局、孝陵博物馆编:《明孝陵志新编》205页,黑龙江人民出版社,2002年;张正祥:《现存(大明孝陵神功圣德碑)的立碑年代问题》,《南京博物院集刊》第9辑,江苏美术出版社,1987年;邹厚本主编:《江苏考古五十年》柒“元、明考古”第412页,南京出版社,2000年;查珣:《明孝陵的布局及主要文物内涵》,贺云翱、廖锦汉:《明孝陵规划设计思想蠡测》,两文见《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

[6]《康熙江宁府志》载围绕孝陵的红墙长四十五里,合今约22.5公里,参见南京博物院编:《明孝陵》,文物出版社,1981年;王焕镳《明孝陵志·规划第二》。

[7][9]关于明孝陵的风水理念和风水地貌、象天法地“状似北斗”的规划思想由贺云翱同志于1996年为南京群众艺术馆与南京电视台所摄《金陵梦寻》中所初述,后作者在主持明孝陵考古课题过程中对此说又给予进一步完善,形成论文。1999年3月11日至3月24日,资深记者叶雷同志和王子明同志对论文内容在《南京日报》和《扬子晚报》上做连续报道并引起有关专家讨论。该论文主要内容后又收入《明孝陵志新编》一书,参见贺云翱、廖锦汉:《明孝陵规划设计思想蠡测》,《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

[8]明成化九年(1473)正月二十四日为灵谷寺下《本寺护敕》,中有“南京灵谷寺,实我太祖高皇帝敕建,为孝陵香火,特拨赐赡僧田土并当江沙芦场等处入寺供用。其后,太宗文皇帝又添造殿宇山门……”等文字可证灵谷寺与孝陵关系之密切。见《金陵梵刹志》卷3《灵谷寺》。

[10]参见南京博物院:《明孝陵》,文物出版社,1981年;秦浩:《明孝陵神道石刻题材考析》,《江苏省哲学社会科学联合会1981年年会论文选(考古学分册)》,1982年印制。

[11]刘敦桢:《明长陵》,《营造学社汇刊》第四卷第二期第58页。另参见上注南京博物院编《明孝陵》一书。又见贺云翱、王前华:《明孝陵文化价值点评》,《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年等。

[12]参见上注贺云翱、王前华文。另参见递交联合国教科文组织的明孝陵申报世界文化遗产文本《明孝陵》中有关内容。

[13]参见王前华:《孝陵石碑碑文及刻石文字》,《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

[14]有关考古资料见查珣:《明孝陵的布局及主要文物内涵》;南京市文物研究所、南京孝陵博物馆:《明孝陵陵宫门址的发掘收获》(贺云翱、邵磊、王前华执笔);《明孝陵陵宫内东侧建筑基址勘掘记》(贺云翱、邵磊、王前华执笔);贺云翱、邵磊、王前华《明东陵考古纪实》;另明孝陵文物保护工作参见廖锦汉《明孝陵大事记》一文。以上诸文见《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

贺室絮语 扫码关注

“世界文化遗产”明孝陵解读

贺云翱 王前华 周钰雯

按:本文发表于《世界遗产论坛——明清皇家陵寝专辑》,科学出版社,2004年6月。

一

明孝陵是明代开国皇帝朱元璋的陵寝,它坐落在南京东郊的钟山主峰南麓。经过600多年的风雨侵蚀和历代战乱的损毁,其地面木结构建筑多已不存,因此从外表上看起来显得有些凋零,然而,当您从空中俯瞰它时,就会发现它那偎依苍山、不拘一格、曲折迂回的布局和状如天穹北斗的构架是多么让人不可思议;如您走近再走近一些时,您还能从那一件件充满艺术魅力的砖石雕刻和各色琉璃碎片中抚摸到曾经代表着一个时代的神韵和风范。这些正是明孝陵具有独特而天才的规划思想和垂范后世的建筑品格的实物例证。

南京作为中国四大古都中惟一地处长江南岸的城市,与西安、洛阳、北京拥有同样的历史辉煌和文化积淀,这里曾先后有东吴、东晋、宋、齐、梁、陈及南唐、明代、太平天国和中华民国在此立都,建都史长达400多年。按说在都城建设过程中,一定会留下大量的饮誉世界的文化遗珍,它昭示着都城比之一般城市拥有过更多的荣耀与繁华,但实际上,古都也曾为整个民族承载过更多的苦痛和伤害,使得那些象征着一个王朝一种精神的巍峨城垣、显赫皇宫以及华丽的陵寝、庙宇、巨室等在政权更替或外敌入侵中化为灰烬。在南京的历史上,先后就发生过苏峻焚宫、侯景叛乱、隋兵垦都、清军破城、日寇屠戮等一系列惨烈的事件,它们无不对历代文化遗存造成巨大的破坏。所以,南京虽然迄今拥有280多处国家及省市级文物保护单位,但属于民国之前的布局完好、结构齐整、面貌依旧、环境美善的重要地面文物却是屈指可数。

明孝陵独龙阜风水形胜示意,图源:星球研究所

明孝陵独龙阜风水形胜示意,图源:星球研究所在人类文明历史长河中占有重要地位的中国,在文化遗产上自有其应具的骄傲和必需的追求。所以,从1985年中国正式加入《世界遗产公约》以来,各地政府申报文化及自然遗产的热情持续高涨,十余年间,全国已有29项30多处文物单位和风景名胜被列入世界遗产名录。确实,世界遗产不仅是一个国家一座城市历史文化地位和文明发展程度、环境保护及可持续发展与文化资源共享意识认知水平的国际性考量,而且它也能成为一个地方的“世界名片”,会带来意想不到的“市场”效应,在“注意力经济”已经成为国际潮流的今天,创造能够吸引世界目光的文化品牌,岂能不成为人们倾心的事业?!遗憾的是,到21世纪已经来临的时候,在中国四大古都中,还只有南京没有项目参评角逐世界遗产,这不能不成为南京人民的心头之憾。其实,这些年来,政府及有关的专家学者在掰着指头排队:南京能拿出什么项目申报世界文化遗产?按《保护世界文化和自然遗产公约》的规定,凡提名列入《世界遗产名录》的文化遗产项目,必须符合下列一项或几项标准方有可能获得申报资格:

·代表一种独特的艺术成就,一种创造性的天才杰作;

·能在一定时期内或世界某一文化区域内,对建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面的发展产生过较大的影响;

·能为一种已消逝的文明或文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证;

·可作为一种建筑或建筑群或景观的杰出范例,展示出人类历史上一个(或)几个重要阶段;

·可作为传统的人类居住地或使用地的杰出范例,代表一种(或几种)文化,尤其在不可逆转之变化的影响下变得易于损坏;

·与具特殊普遍意义的事件或现行传统或思想信仰或文学艺术作品有直接或实质的联系(只有在某些特殊情况下或该项标准与其他标准一起作用时,此款才能成为列入《世界遗产名录》的理由)。

灵谷寺景区,图源:星球研究所

灵谷寺景区,图源:星球研究所另外,作为申报的遗产还必须具备遗存的真实性、布局的完整性和环境的原生性,以及遗产所在地政府和民众的积极性与理解度诸条件,亦即遗产及其生存的环境都要保持完整性,哪怕遗产本身已是残墙断垣,只要它具备应有的内涵和地位,只要其整体布局还在,只要它的生存环境没有遭到后来人的任意侵占和破坏,只要它真的还得到现代文明社会的尊重和呵护,那么它就有资格接受世界的评审和认定,从而成为全人类共享共珍的文化财富。按照这些条件,南京市人民政府以及中国政府主持世界遗产申报的决策部门——国家文物局的有关领导和专家最终选择了明孝陵,并将它作为中国之世界文化遗产“明清皇家陵寝”的扩展项目予以申报。

二

明孝陵正式开工建造于明洪武十四年,即公元1381年[1],但早在洪武九年(1376年),朱元璋已下令拆迁原在陵宫区域、建于南朝梁代的古刹蒋山寺(即古开善寺)和高僧宝志的舍利塔,为建陵腾空了场地[2]。甚至早在洪武二年(1369年)八月之前,朱元璋实际已选定了钟山南麓这处“风水宝地”作为他身后的归终之处,因为,洪武二年八月,当那位为朱元璋夺取江山立下汗马功劳的大将常遇春不幸亡故时,朱元璋就将他赐葬钟山之阴[3],如果在此之前朱元璋尚未选定钟山之阳作为未来的陵寝地点的话,他就不会让那些跟随自己鞍前马后冲锋陷阵的爱臣,死后还如众星拱月般地葬在与将来自己陵寝所处位置具尊卑关系的钟山之阴一带。从开平王常遇春之后,陆续埋葬于山北的还有皖国公仇成、江国公吴良、海国公吴祯、岐阳王李文忠、中山王徐达等[4]。如今,这些王公大墓也已成为明孝陵这一世界文化遗产项目中的重要组成部分。

明孝陵的主体部分即陵宫和地下宫殿,实际只用了二年左右的建造时间。但是,此后还有下马坊、外郭城、碑楼、神道石刻等一系列建筑物相续完成。根据碑楼(俗称四方城)内永乐年间树立的《大明孝陵神功圣德碑》所载,明孝陵的建造,实际花费了近40年时间[5],耗资巨大,内涵丰富。

明孝陵陵宫复原示意,图源:星球研究所

明孝陵陵宫复原示意,图源:星球研究所在一般人眼里,明孝陵可能就是指神道一线及到陵宫红墙所围的那么一处带状范围,其实,孝陵原有外郭墙,环绕钟山长达22.5公里,相当于当时明代首都京师城墙长度(33.676公里)的2/3[6],今天面积达30多平方公里的钟山风景区,几乎就是当时明孝陵的整个范围,在这处庞大的帝陵区域内,设计者将整座钟山以及部分水面作为重要的“风水”景观一齐纳入孝陵的建筑规划设计中,从而实现了“因山为陵”、“天人合一”的中国帝陵建筑传统和文化理念。譬如,钟山古称“龙山”,早在东汉末年,已被诸葛亮、孙权等政治家视为“龙蟠”之地,朱元璋作为大明开国之君,择金陵“龙脉”以为葬地,这完全符合风水要义。钟山之阳建造帝陵,钟山之阴陪葬功臣,南北对应,尊卑昭然;钟山有东、中、西三峰,在风水上称“华盖三峰”,而以中峰最尊,孝陵恰好处于中峰之南玩珠峰下,而最早将这块地盘视作风水宝地的是梁代高僧宝志和梁武帝萧衍;在孝陵之西,有一座小山,人称“小虎山”,过去不解其意,现从风水地貌上分析,方知其正处于孝陵之右的“虎砂”位上,与孝陵之东的“龙砂”之象左右对列;而直对孝陵陵宫的“梅花山”,过去都以为乃朱元璋为让吴大帝孙权这条“好汉”给他的陵寝看大门而留下的,其实,这一如座如屏的小山是孝陵风水中的“案山”,有着十分重要的文化象征意义;其西南方向的前湖及逶迤南下的“钟山浦”也具有灵动的“朱雀”风水特征。这样孝陵陵宫及宝城就具备了左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武的风水“四象”,加之孝陵的三道“御河”都呈由左向右流淌的形势,这种水势在风水上称“冠带水”,亦十分难得[7]。孝陵就置身于这种天造地设的优美环境中,在中国明代早期之前的历代帝陵中,像明孝陵这样拥有如此完善的风水景观的陵寝真可谓凤毛麟角。“风水说”是中国古代的环境科学和建筑规划理论的重要组成部分,具有丰富的科学思想和文化哲学涵义,尽管它受时代局限也夹杂着一些迷信成分,但在当代东西方学术界,人们都把它看成是中国古代文化的典型特色之一。单就这一点而言,孝陵则足以代表中国帝陵对东方传统文化的高度理解和综合运用水平。

三

在孝陵巨大的外郭城内,包容着孝陵主体、朱元璋嫔妃墓、埋葬皇太子朱标的“东陵”、孝陵管理机构神宫监等以及一批陪葬功臣墓。郭城以外,紧依孝陵的有移建蒋山寺后的产物——灵谷禅寺,而且该寺还有为皇家荐福消灾超度亡灵的功用,成为与孝陵密切相关的一处佛教中心[8]。此外尚有专为保护孝陵而设立的军事机构“孝陵卫”,常年驻军达五六千人。拜谒孝陵的起点为“下马坊”,那是一座两柱冲天式的大型石雕牌坊,坊额上刻“诸司官员下马”六个楷书大字,标志着皇陵的礼法威严和禁忌。从下马坊到孝陵外郭城正门“大金门”是属导引部分,这一段长达700多米。进入大金门再到地宫所在宝顶处,全长2000多米的空间里,沿途分布30多处风格、体量和用途各异的建筑物及石雕艺术品,步移景迁,目不暇接。

明孝陵神道的石象路段,图源:星球研究所

明孝陵神道的石象路段,图源:星球研究所明孝陵不同于其他帝陵的独异之处在于空间序列的复杂、神道布局的曲折以及陵宫建制上的创新。秦、汉、唐、宋几代,中国帝陵逐渐发展成方上、陵台、方垣、上下宫的制度和中轴对称的规整格局,到了明初,朱元璋却毅然放弃了这套成熟的帝陵体制。孝陵以钟山为中心,外郭城垣走向曲折,绕山而建,这一点与明初京师城垣相似;神道也是不循常规,弯曲而行,与陵宫部分构成一平面如“北斗”的形状,因此,我们曾推测它也许是采用了象天法地,以“天帝”所居之“北斗”位居中央,周围按二十八宿构成的青龙、白虎、朱雀、玄武四象环绕的神秘布局手法[9]。当然,也有专家认为,孝陵弯曲神道的做法可能与朱元璋本人讲究顺应自然出奇制胜的个性或因避让梅花山吴大帝孙权陵有关[10]。无论如何,孝陵的这一做法确属别出心裁之举。

然而,孝陵的陵宫则完全按儒家礼制要求,采用中轴对称布置,以享殿空间为例,享殿雄踞中央,其南面有门殿,北设内红门,东西各置配殿和神帛炉,前后呼应,左右对称,均衡和谐,一丝不苟。在陵宫的具体建筑内涵上则又一改旧式,首次按皇宫布局建立“前朝后寝”三进院落之制,新创长方形陵宫及其内的三层须弥座享殿、方城、明楼、圆形宝城及宝顶等一套新模式[11],这种模式为此后明朝历代皇帝乃至清代皇帝所大体沿用,从而奠定了明孝陵在中国帝陵发展史上的里程碑地位。而且,它还从某个侧面体现了14世纪以后“长江文化”及南方文化在中国文化体系中占据主导地位的历史事实。

明孝陵神功圣德碑及碑亭,图源:星球研究所

明孝陵神功圣德碑及碑亭,图源:星球研究所从大金门至陵宫,明孝陵的设计者就是这样采用自由与规整相结合的手法,造成同一组建筑因不同功能分区而呈现出风格上的强烈对比。在建筑空间和体量、技法的安排上,讲究从疏到密,从舒缓到紧张,从低矮到高耸,从平淡到华丽的表现方式,层层推进,张弛有度,尊卑分明,到最后部分形成结构和外观上的高潮,以顺应谒陵者情感上的变化和不同建筑空间安排上的节奏。不独如此,由于孝陵地处中国南方,又是在钟山南麓,这里雨水充沛,地形复杂,孝陵的排水必须考虑得周全完善,但排水体系也不能打破陵域建筑体系与空间的有序性和结构完整性,为此,孝陵从外到内特设立三道御河,由此也将全部建筑安排在不同的空间单元之内。郭城大金门和碑楼为一组建筑,呈南北中轴贯连,然后向西折拐,出现第一道御河;在第二个空间单元内主要布置6种12对24件神道石刻,经棂星门再到第二道御河;第三个空间则进入森严规范的陵宫区,穿过陵宫门(一称文武方门)、享殿前门、享殿和内红门,在陵宫的最后部分出现第三道御河,过了河就是孝陵最为神秘崇高的禁地——帝陵地宫所在的宝城宝顶,还需要穿过类似于宝城城门——方城内前后设门的暗黑隧道,登临明楼(相当于宝城城门门楼),才可以仰观俯视皇帝和帝后的长眠之处。

这些不同的空间单元以及建筑组合之间,采用不同风格的一座座桥梁和一重重门道相沟通,有分有合,若即若离,各司其职,但又一气呵成,连为整体,既充分利用了自然,为陵寝营造出安全的生存环境,又将各建筑有机地组织在一起,创造出一种幽深且明快,和谐而统一的意韵,这不能不说是中国建筑艺术上的天才杰作。

孝陵在单体建筑上也具有创造性和艺术性。它不但首开方城、明楼等建筑式样,而且大金门、碑楼、享殿、方城等大型建筑都普遍使用石构须弥座作基座,使建筑显得坚固、厚实、质朴与庄重。大型建筑的顶部则根据建筑本身在陵寝中所处的主次位置,覆盖尺寸不一、色彩各异的琉璃构件,如享殿普遍使用黄琉璃瓦,配殿琉璃瓦则呈黑色和绿色,通过瓦件的颜色和纹饰凸显建筑的级别和贵贱,是孝陵建筑的鲜明风格,也显示出孝陵本身的威严和华贵。大金门、碑楼、陵宫门、内红门、方城、明楼等大型建筑的门顶均为拱券式,特别是明楼的拱券高大深长,神秘壮观,前所未见。而陵宫门的五座门道中,中间三门顶部采拱券做法,东西掖门则用过梁式平顶,两类形式代表了门道地位和功能的差异。这种共性中讲个性、统一中求变化、形式和内容相适应的巧施之作,几乎随处可见,妙不可言。孝陵中即使在台基上普遍使用的大型鼓镜式柱础,殿脊上安装的琉璃龙吻,也属于别具形态的首创,此后一直规范着明清官式建筑的同类材件。

光绪帝崇陵,图源:星球研究所

光绪帝崇陵,图源:星球研究所孝陵的神道石刻形体高大,题材、造型、雕凿技艺皆有特色,它继承了历史上帝陵神道石象生的某些石刻种类,如石狮、麒麟、马、象等,又新设置了骆驼等雕刻类型,取消了唐宋帝陵前的石虎、石羊等品种,那些传统的题材亦力求加以艺术上的重构,如狮的温顺,象的奇伟,马减去控马官等,它们既代表了中国14世纪晚期到15世纪初叶的石雕艺术水平和总体风貌,又形成了一种新的帝陵神道石象生的组合,并基本上被明清两代帝陵所承袭,孝陵在建筑文化、建筑艺术和工程技术上的成就,昭示了它对中国传统建筑和文化的突出贡献,奠立了它在中国帝陵史上的不朽地位,也见证了一种已经消逝的东方文明或文化类型,从而具有永恒的学术价值[12]。

四

孝陵的可贵之处,不仅在于它本身所拥有的内涵和价值,而且还在于它至今仍保存着原始的环境和基本的空间序列上的完整性,而这一点是作为世界遗产的不可缺少的重要条件。孝陵在有明一代,尽管屡遭自然因素的摧折,但由于它是开国帝君的陵寝,关系到大明江山的国运,因此多次受到维修和保护,直到明朝已是风雨飘摇的崇祯十四年(1641年),崇祯皇帝还下诏在孝陵立《禁约碑》,严禁破坏孝陵“龙脉”,违者从严惩治。清代早期,孝陵在改朝换代过程中并未大损,康熙、乾隆帝几度南下,大多要到孝陵拜谒,如今树立在孝陵享殿前门基址上的“治隆唐宋”碑,就是康熙三十八年(1699年)皇帝第三次南巡时在孝陵所题,其意在褒扬明太祖朱元璋的文治武功超越唐宗宋祖,评价之高令人惊讶。清前期时,孝陵的维护也受到官府关注,至今孝陵内还保存着康熙时江苏巡抚宋荦、江苏织造郎中曹寅(曹雪芹先祖)会同修理孝陵陵墙的记事刻石[13]。

1853年以后,太平军和清兵在孝陵地区展开生死搏斗,战火中孝陵殿宇楼阁多遭焚毁,令人扼腕。同治二年(1864年)后,尽管清地方政府几次拨款予以修复,但终因财力不逮且时过境迁而无法光复孝陵旧制。民国初建,孙中山先生亲率“南京临时政府”官员赴孝陵谒祭,后来,中山先生又归葬钟山东峰下,不仅孝陵的许多建筑要素(如大金门、碑楼、华表、圆形宝顶等式样)被设计师吕彦直采纳而融入“中山陵”,而且孝陵陵域也因此纳入“总理陵区”而继续得到了政府的特别保护。

中山陵,图源:星球研究所

中山陵,图源:星球研究所明孝陵的环境和遗留的文物在1949年后又有进一步的全面整理和保护。1961年,国务院公布明孝陵为第一批全国重点文物保护单位,为孝陵提供了法律上的地位保障。此后,从中央到地方的各级政府多次拨款给予整治和维修,下马坊、大金门、碑楼(四方城)、明楼、享殿、神道等建筑一次又一次受到修缮和加固。1991年,由南京市文物局、东南大学建筑系、中山陵园管理局联合编制的《明孝陵保护规划》经国家文物局批准后得到实施。1997年后,中山陵园管理局先后投入巨资进行神道环境保护、陵宫门(文武方门)复建以及明东陵遗址公园、四方城公园、下马坊公园建设等多项工程,极大地改善了明孝陵的周边环境。南京文物研究所的考古学者与孝陵博物馆文物工作者则连续五年对明孝陵、明东陵的寝宫、享殿、配殿、神厨等遗址做了清理发掘,对地宫进行勘测、一系列的考古新发现深化了对孝陵文化内涵的认识,为全面恢复孝陵的规制和建筑面貌提供了第一手资料,也赢得了社会各方面广泛的关注[14]。这些工作都为孝陵申报世界文化遗产打下了坚实的基础。

风雪中的明孝陵,图源:星球研究所

风雪中的明孝陵,图源:星球研究所2000年8月6日,联合国教科文组织负责东亚地区世界遗产申报工作的协调员、考古学家亨利·克利尔先生和国家文物局世界遗产处处长、世界古迹遗址理事会中国委员会秘书长、世界遗产研究专家郭旃先生到宁考察明孝陵,正式开启了明孝陵申报世界遗产工作的大门,此后,在国家文物局的关心和省、市政府的支持下,明孝陵申报世界文化遗产的工作有序进行,成立工作小组,制定工作方案,启动环境保护、科学研究、文本起草、专家考察验收等各项工程,经过一道道严密而有序的申报工作流程,在南京市人民政府的领导下,在南京市文化文物局和中山陵园管理局的主持下,在社会各有关方面的支持下都顺利完成。

2003年7月3日,明孝陵以它独有的建筑体制、崇高的历史地位、永恒的文化价值、完整的空间序列、优良的生存环境和周全的保护体系,赢得了相关国际组织和专家的首肯,从而正式列入世界遗产名录的行列。为了确保明孝陵这一“世界遗产”能永久得到科学的保护和利用,2003年9月以后,中山陵园管理局与南京大学以科研合作的方式,由南京大学文化与自然遗产研究所与孝陵博物馆主持,决定共同对“明孝陵”展开多学科研究和保护监测体系的建立,孝陵的文物保护、陈列展览等各项工作也在相续进行。明孝陵将会作为人类的共同遗产,作为现代和未来社会中的有机构成,永久接受世人的检阅、研究和欣赏。

END

注释:

[1]《明太祖实录》卷147、148。

[2](明)徐一夔:《奉敕撰灵谷寺碑》,见(明)葛寅亮:《金陵梵刹志》卷3。

[3]《明史》卷125《常遇春传》言遇春卒,“赐葬钟山原,给明器九十事纳墓中。”此处“钟山原”依实际情况是为钟山之阴。

[4]《明史》卷125《徐达传》,达逝,“赐葬钟山之阴,御制神道碑文”。其他陪葬钟山之阴的功臣还有岐阳王李文忠、江国公吴良、海国公吴祯、滕国公顾时、安陆侯吴复等,参见王焕镳:《明孝陵志·丧葬三》。

[5]孝陵工程建设延续时间较长,约洪武元年(1368)择陵址,洪武九年(1376)拆迁原建于陵址上的“蒋山寺”(即原南朝开善寺,后重建称灵谷寺),洪武十四年(1381)正式建陵,洪武十五年葬入马皇后,洪武十六年孝陵主体建筑“孝陵(享)殿”落成,此后建筑工程仍未结束。《明史》卷6言洪武二十六年(1393)发布“车马过陵及守陵官民入陵者,百步外下马,违者以大不敬论”。据此,疑明孝陵之“下马坊”建于此时;明胡广《游阳山记》曰“永乐三年(1405)秋八月,皇帝因建碑孝陵,斫石于都城东北之阳山,得良材焉”。说明永乐初建造孝陵《大明孝陵神功圣德碑》的事实,而现树立于明孝陵碑楼(俗称“四方城”)遗址内的《大明孝陵神功圣德碑》碑文落款为“永乐十一年(1413)九月十八日孝子嗣皇帝棣谨述”,证明碑楼及碑当建于永乐十一年前后。张正祥先生甚至疑此碑为宣德年间重刻。秦浩先生认为孝陵神道石象生为永乐初年的作品;笔者通过对明初帝王陵神道石刻之比较,也认为孝陵神道石刻“为建文到永乐时期的建制”。参见秦浩:《明孝陵神道石刻题材考析》、《江苏省哲学社会科学联合会1981年年会论文选(考古学分册)》,1982年印制。季士家《阳山碑材》,文见中山陵园管理局、孝陵博物馆编:《明孝陵志新编》205页,黑龙江人民出版社,2002年;张正祥:《现存(大明孝陵神功圣德碑)的立碑年代问题》,《南京博物院集刊》第9辑,江苏美术出版社,1987年;邹厚本主编:《江苏考古五十年》柒“元、明考古”第412页,南京出版社,2000年;查珣:《明孝陵的布局及主要文物内涵》,贺云翱、廖锦汉:《明孝陵规划设计思想蠡测》,两文见《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

[6]《康熙江宁府志》载围绕孝陵的红墙长四十五里,合今约22.5公里,参见南京博物院编:《明孝陵》,文物出版社,1981年;王焕镳《明孝陵志·规划第二》。

[7][9]关于明孝陵的风水理念和风水地貌、象天法地“状似北斗”的规划思想由贺云翱同志于1996年为南京群众艺术馆与南京电视台所摄《金陵梦寻》中所初述,后作者在主持明孝陵考古课题过程中对此说又给予进一步完善,形成论文。1999年3月11日至3月24日,资深记者叶雷同志和王子明同志对论文内容在《南京日报》和《扬子晚报》上做连续报道并引起有关专家讨论。该论文主要内容后又收入《明孝陵志新编》一书,参见贺云翱、廖锦汉:《明孝陵规划设计思想蠡测》,《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

[8]明成化九年(1473)正月二十四日为灵谷寺下《本寺护敕》,中有“南京灵谷寺,实我太祖高皇帝敕建,为孝陵香火,特拨赐赡僧田土并当江沙芦场等处入寺供用。其后,太宗文皇帝又添造殿宇山门……”等文字可证灵谷寺与孝陵关系之密切。见《金陵梵刹志》卷3《灵谷寺》。

[10]参见南京博物院:《明孝陵》,文物出版社,1981年;秦浩:《明孝陵神道石刻题材考析》,《江苏省哲学社会科学联合会1981年年会论文选(考古学分册)》,1982年印制。

[11]刘敦桢:《明长陵》,《营造学社汇刊》第四卷第二期第58页。另参见上注南京博物院编《明孝陵》一书。又见贺云翱、王前华:《明孝陵文化价值点评》,《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年等。

[12]参见上注贺云翱、王前华文。另参见递交联合国教科文组织的明孝陵申报世界文化遗产文本《明孝陵》中有关内容。

[13]参见王前华:《孝陵石碑碑文及刻石文字》,《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

[14]有关考古资料见查珣:《明孝陵的布局及主要文物内涵》;南京市文物研究所、南京孝陵博物馆:《明孝陵陵宫门址的发掘收获》(贺云翱、邵磊、王前华执笔);《明孝陵陵宫内东侧建筑基址勘掘记》(贺云翱、邵磊、王前华执笔);贺云翱、邵磊、王前华《明东陵考古纪实》;另明孝陵文物保护工作参见廖锦汉《明孝陵大事记》一文。以上诸文见《明孝陵志新编》,黑龙江人民出版社,2002年。

贺室絮语 扫码关注