书籍资料库

岐山孔头沟

摘要: 新书推荐丨《岐山孔头沟》出版上海古籍出版社2025年05月19日 17:03上海岐山孔头沟(全四册)陕西省考古研究院田野考古报告 第100号陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院 编著1180.00元978-7-5732-1425-6内容简介2006年至2008年,陕西省考古研究院与北京大学考古文博学院对陕西岐山县孔头沟遗址进行了聚落结构调查、重点区域钻探和针对性发掘,发掘了先 ...

新书推荐丨《岐山孔头沟》出版上海古籍出版社 2025年05月19日 17:03 上海

岐山孔头沟(全四册)

陕西省考古研究院田野考古报告 第100号

陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院 编著

1180.00元

978-7-5732-1425-6

内容简介

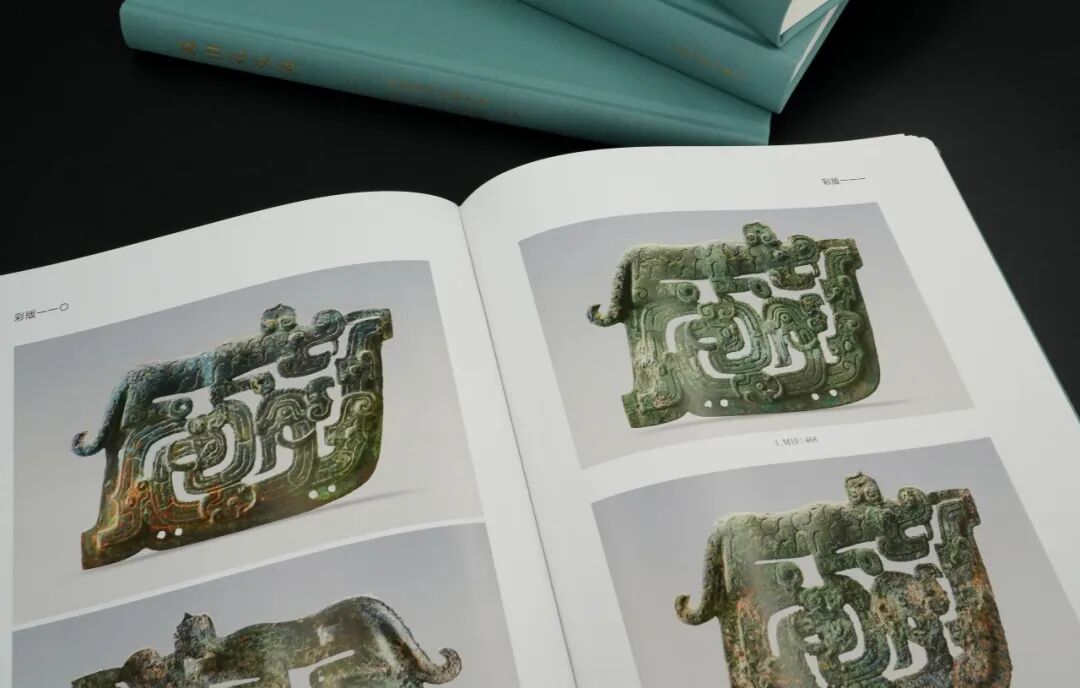

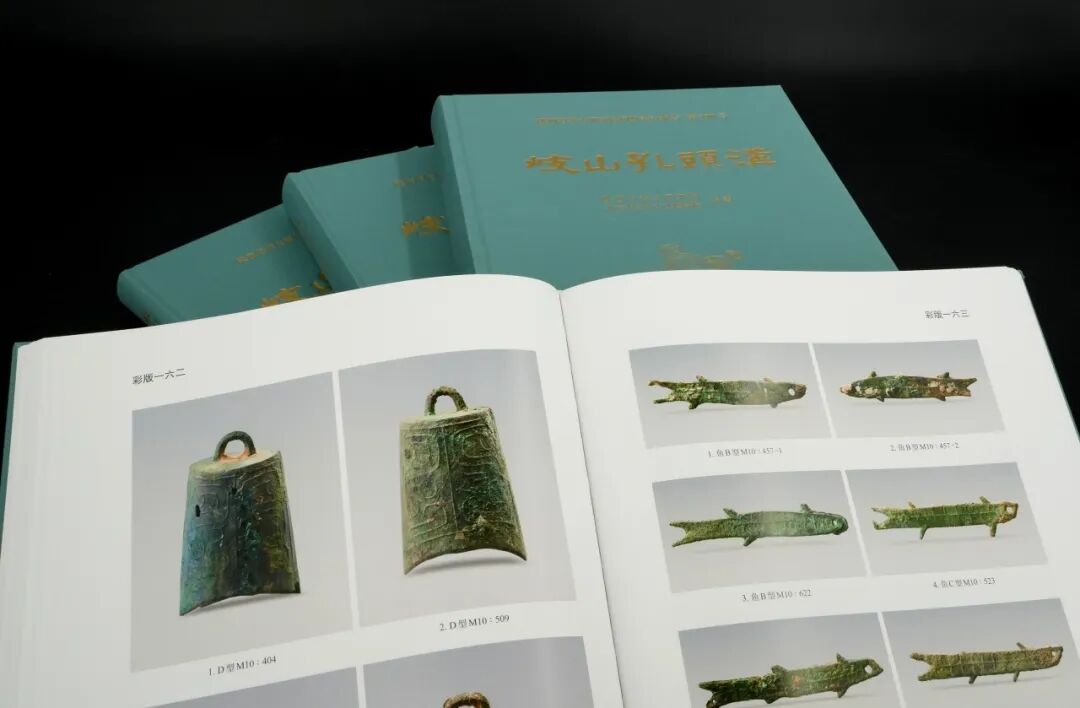

2006年至2008年,陕西省考古研究院与北京大学考古文博学院对陕西岐山县孔头沟遗址进行了聚落结构调查、重点区域钻探和针对性发掘,发掘了先周至西周时期的一般居址区、西周铸铜作坊与墓地等遗存,确认了该遗址是商周时期周原地区一处大型聚落,可能为非姬姓高级贵族的采邑。

本报告系孔头沟遗址2006年至2008年田野考古工作报告,包括前言、画图寺铸铜作坊发掘、赵家台与独山居址发掘、宋家墓地钻探与发掘、遗址聚落结构调查、孔头沟商周聚落性质采邑说共六章。这批资料初步揭示了西周王畿地区高级贵族采邑的文化、聚落与社会特征。

目 录

第一章 前言/1

1.1遗址位置与命名/1

1.2工作背景与工作缘起/2

1.3工作理念与工作方法/10

1.4工作历程与参加人员/17

1.5报告编写体例/22

第二章 画图寺铸铜作坊发掘/29

2.1综述/29

2.2分述/53

2.3铸铜作坊遗存认识/311

第三章 赵家台与独山居址发掘/337

3.1赵家台居址区/337

3.2独山居址区/430

3.3商末周初遗存与先周文化探索/477

第四章 宋家墓地钻探与发掘/485

4.1墓地概况/485

4.2发掘墓葬综述/499

4.3带墓道大墓分述/533

4.4无墓道中小型墓葬分述/763

4.5马坑分述/878

4.6墓地结构与名物器用/883

第五章 遗址聚落结构调查/923

5.1遗址调查综述/923

5.2仰韶文化时期调查遗存/935

5.3商周时期文化遗存/959

5.4战国秦汉及以后文化遗存/1004

第六章 孔头沟商周聚落性质采邑说/1025

附 表/1039

附表一 画图寺铸铜作坊发掘灰坑登记表/1039

附表二 画图寺铸铜作坊发掘陶窑登记表/1045

附表三 画图寺铸铜作坊出土陶范、炉壁数量与重量登记表/1045

附表四 赵家台居址发掘灰坑登记表/1048

附表五 独山居址发掘灰坑登记表/1049

附表六 宋家墓地发掘中小型墓葬登记表/1050

附表七 孔头沟遗址调查采集点登记表/1053

附 录 实验室检测研究报告/1095

附录一 画图寺作坊出土铸铜遗物检测与研究报告/1095

附录二 画图寺作坊、赵家台与独山居址出土动物遗存研究报告/1113

附录三 宋家墓地出土铜器检测与研究报告/1181

附录四 宋家墓地出土人骨鉴定与研究报告/1193

附录五 宋家墓地人骨碳十四年代测定报告/1205

附录六 宋家墓地马坑出土马骨鉴定与研究报告/1208

附录七 宋家墓地出土木材鉴定与研究报告/1244

后 记/1249

Abstract/1251

后 记

岁月不居,时节如流。

岐山孔头沟遗址的田野考古工作,是“大周原考古”计划的一部分。项目领队为陕西省考古研究院王占奎研究员,现场执行负责为种建荣研究员,北京大学考古文博学院教授雷兴山亦经常莅临工地指导发掘。自2006年项目实施以来,在经历了十八年艰苦的发掘、漫长的整理、细致的甄别和无数次的翻阅之后,《岐山孔头沟》一书终于付梓出版。这是全体参与人员集体智慧的结晶与共同的劳动成果,也是团队与个人成长的历史见证。

回首十八年的心路历程,既有对耐心的考验,也有对毅力的挑战。在艰巨而繁琐的整理过程中,很多人参与其间,有老师,有学生,还有技工师傅。从分类整理到编号登记,从绘图照相到分析研究,每个人都是考古工作中不可或缺的一环。这漫长而不易的过程也培养锻炼了青年人才,他们在这里磨砺了意志,锤炼了技能,从青涩走向成熟,从懵懂走向睿智,从初出茅庐走向独当一面。在长期的共同合作与集思广益中,团队之间、个人之间结下了深厚友谊,这也是此次发掘与整理之路上最宝贵的财富。

本报告是种建荣研究员、雷兴山教授和武汉大学王洋副教授共同主导完成的。主编为种建荣,副主编为雷兴山、王洋。各章节的撰写由全体作者分工协作执笔完成,大致分工如下:

第一章,由雷兴山、种建荣、王洋执笔。

第二章,2.1部分由雷兴山、郭士嘉、种建荣执笔;2.2的铸铜遗物部分由郭士嘉、林永昌、李永迪、陈建立执笔,非铸铜遗物部分由郭士嘉、雷兴山、种建荣、刘一婷执笔。2.3.1部分由郭士嘉、种建荣、雷兴山完成;2.3.2部分由周文丽、陈建立执笔;2.3.3部分由郭士嘉、种建荣、雷兴山执笔。

第三章,3.1部分由种建荣、雷兴山、张敏、王洋、张雅雅执笔;3.2部分由种建荣、雷兴山、张敏、王洋、王昱霖执笔;3.3部分由种建荣、雷兴山执笔。

第四章,4.1与4.2部分由王洋、种建荣、雷兴山执笔;4.3部分由王洋、王昱霖、杨磊执笔;4.4部分由王洋、王昱霖、陈钢、赵艺蓬执笔;4.5部分由刘一婷执笔;4.6部分由王洋、种建荣、雷兴山执笔。

第五章由雷兴山、种建荣、张敏、赵海晨、王洋执笔。

第六章由种建荣、雷兴山、王洋执笔。

报告中的遗迹照、工作照与器物照由陕西省文物保护研究院王保平等完成;器物图由董红卫、刘军幸绘制;画图寺作坊出土铸铜遗物的检测,由中国科学院自然科学史研究所周文丽、郑州大学郭士嘉完成;画图寺、赵家台与独山居址出土动物骨骼的鉴定,由河南省文物考古研究院侯彦峰、马萧林等完成;宋家墓地出土铜器的检测,由北京科技大学刘思然、北京大学陈建立完成;宋家墓地出土人骨的鉴定,由北京大学何嘉宁、国家文物局考古研究中心李楠等完成;宋家墓地人骨碳十四年代测定,由国家文物局考古研究中心闫欣等完成;宋家墓地马坑出土马骨的鉴定,由武汉大学刘一婷与研究生谢紫晨完成;宋家墓地出土木材的鉴定,由国家文物局考古研究中心杨凡、孔子博物馆贾茵完成。英文摘要由王洋、王昱霖完成。

在本报告成书出版之际,我们衷心感谢在田野考古工作、资料整理与报告编写期间给予我们支持、鼓励的所有单位、领导、专家及工作人员。感谢国家文物局、陕西省文物局、宝鸡市文物局、岐山县政府对考古工作的关心与支持;感谢陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院的领导、同事及朋友们的信任与指引;感谢来自北京大学、武汉大学、中央民族大学、西北大学、陕西师范大学、湖南大学、安徽大学等高校参与田野考古实习的同学们的认真与负责;感谢考古队全体队员的同心协力与辛勤付出;感谢上海古籍出版社吴长青、宋佳、刘婷的审阅与帮助。

自谓良不才,涓尘愧所守。囿于编者的知识水平与阅历见识,报告中尚存诸多不足与瑕疵,期待来自学界的批评与指正。

编 者

2024年11月

于终南大道陕西考古博物馆

岐山孔头沟(全四册)

陕西省考古研究院田野考古报告 第100号

陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院 编著

1180.00元

978-7-5732-1425-6

内容简介

2006年至2008年,陕西省考古研究院与北京大学考古文博学院对陕西岐山县孔头沟遗址进行了聚落结构调查、重点区域钻探和针对性发掘,发掘了先周至西周时期的一般居址区、西周铸铜作坊与墓地等遗存,确认了该遗址是商周时期周原地区一处大型聚落,可能为非姬姓高级贵族的采邑。

本报告系孔头沟遗址2006年至2008年田野考古工作报告,包括前言、画图寺铸铜作坊发掘、赵家台与独山居址发掘、宋家墓地钻探与发掘、遗址聚落结构调查、孔头沟商周聚落性质采邑说共六章。这批资料初步揭示了西周王畿地区高级贵族采邑的文化、聚落与社会特征。

目 录

第一章 前言/1

1.1遗址位置与命名/1

1.2工作背景与工作缘起/2

1.3工作理念与工作方法/10

1.4工作历程与参加人员/17

1.5报告编写体例/22

第二章 画图寺铸铜作坊发掘/29

2.1综述/29

2.2分述/53

2.3铸铜作坊遗存认识/311

第三章 赵家台与独山居址发掘/337

3.1赵家台居址区/337

3.2独山居址区/430

3.3商末周初遗存与先周文化探索/477

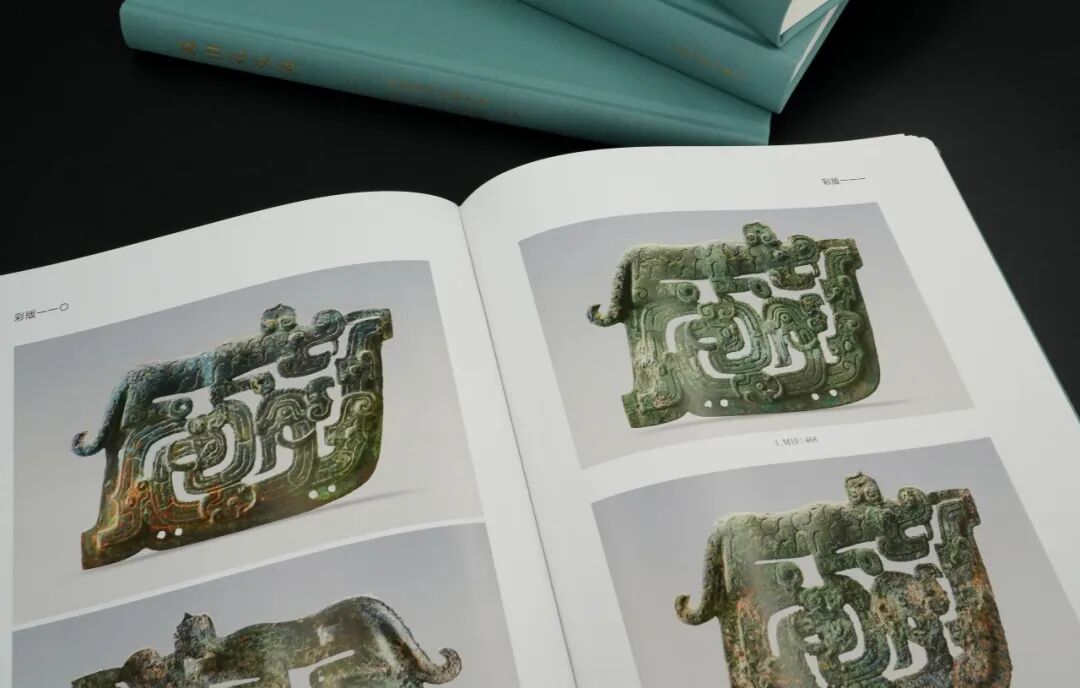

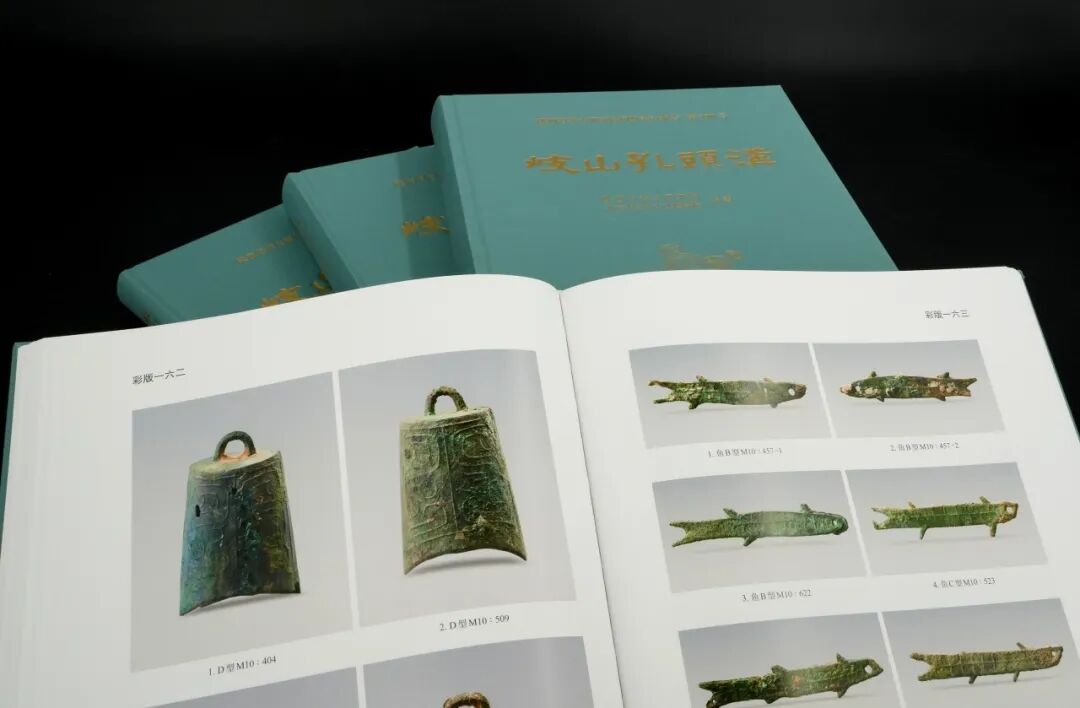

第四章 宋家墓地钻探与发掘/485

4.1墓地概况/485

4.2发掘墓葬综述/499

4.3带墓道大墓分述/533

4.4无墓道中小型墓葬分述/763

4.5马坑分述/878

4.6墓地结构与名物器用/883

第五章 遗址聚落结构调查/923

5.1遗址调查综述/923

5.2仰韶文化时期调查遗存/935

5.3商周时期文化遗存/959

5.4战国秦汉及以后文化遗存/1004

第六章 孔头沟商周聚落性质采邑说/1025

附 表/1039

附表一 画图寺铸铜作坊发掘灰坑登记表/1039

附表二 画图寺铸铜作坊发掘陶窑登记表/1045

附表三 画图寺铸铜作坊出土陶范、炉壁数量与重量登记表/1045

附表四 赵家台居址发掘灰坑登记表/1048

附表五 独山居址发掘灰坑登记表/1049

附表六 宋家墓地发掘中小型墓葬登记表/1050

附表七 孔头沟遗址调查采集点登记表/1053

附 录 实验室检测研究报告/1095

附录一 画图寺作坊出土铸铜遗物检测与研究报告/1095

附录二 画图寺作坊、赵家台与独山居址出土动物遗存研究报告/1113

附录三 宋家墓地出土铜器检测与研究报告/1181

附录四 宋家墓地出土人骨鉴定与研究报告/1193

附录五 宋家墓地人骨碳十四年代测定报告/1205

附录六 宋家墓地马坑出土马骨鉴定与研究报告/1208

附录七 宋家墓地出土木材鉴定与研究报告/1244

后 记/1249

Abstract/1251

后 记

岁月不居,时节如流。

岐山孔头沟遗址的田野考古工作,是“大周原考古”计划的一部分。项目领队为陕西省考古研究院王占奎研究员,现场执行负责为种建荣研究员,北京大学考古文博学院教授雷兴山亦经常莅临工地指导发掘。自2006年项目实施以来,在经历了十八年艰苦的发掘、漫长的整理、细致的甄别和无数次的翻阅之后,《岐山孔头沟》一书终于付梓出版。这是全体参与人员集体智慧的结晶与共同的劳动成果,也是团队与个人成长的历史见证。

回首十八年的心路历程,既有对耐心的考验,也有对毅力的挑战。在艰巨而繁琐的整理过程中,很多人参与其间,有老师,有学生,还有技工师傅。从分类整理到编号登记,从绘图照相到分析研究,每个人都是考古工作中不可或缺的一环。这漫长而不易的过程也培养锻炼了青年人才,他们在这里磨砺了意志,锤炼了技能,从青涩走向成熟,从懵懂走向睿智,从初出茅庐走向独当一面。在长期的共同合作与集思广益中,团队之间、个人之间结下了深厚友谊,这也是此次发掘与整理之路上最宝贵的财富。

本报告是种建荣研究员、雷兴山教授和武汉大学王洋副教授共同主导完成的。主编为种建荣,副主编为雷兴山、王洋。各章节的撰写由全体作者分工协作执笔完成,大致分工如下:

第一章,由雷兴山、种建荣、王洋执笔。

第二章,2.1部分由雷兴山、郭士嘉、种建荣执笔;2.2的铸铜遗物部分由郭士嘉、林永昌、李永迪、陈建立执笔,非铸铜遗物部分由郭士嘉、雷兴山、种建荣、刘一婷执笔。2.3.1部分由郭士嘉、种建荣、雷兴山完成;2.3.2部分由周文丽、陈建立执笔;2.3.3部分由郭士嘉、种建荣、雷兴山执笔。

第三章,3.1部分由种建荣、雷兴山、张敏、王洋、张雅雅执笔;3.2部分由种建荣、雷兴山、张敏、王洋、王昱霖执笔;3.3部分由种建荣、雷兴山执笔。

第四章,4.1与4.2部分由王洋、种建荣、雷兴山执笔;4.3部分由王洋、王昱霖、杨磊执笔;4.4部分由王洋、王昱霖、陈钢、赵艺蓬执笔;4.5部分由刘一婷执笔;4.6部分由王洋、种建荣、雷兴山执笔。

第五章由雷兴山、种建荣、张敏、赵海晨、王洋执笔。

第六章由种建荣、雷兴山、王洋执笔。

报告中的遗迹照、工作照与器物照由陕西省文物保护研究院王保平等完成;器物图由董红卫、刘军幸绘制;画图寺作坊出土铸铜遗物的检测,由中国科学院自然科学史研究所周文丽、郑州大学郭士嘉完成;画图寺、赵家台与独山居址出土动物骨骼的鉴定,由河南省文物考古研究院侯彦峰、马萧林等完成;宋家墓地出土铜器的检测,由北京科技大学刘思然、北京大学陈建立完成;宋家墓地出土人骨的鉴定,由北京大学何嘉宁、国家文物局考古研究中心李楠等完成;宋家墓地人骨碳十四年代测定,由国家文物局考古研究中心闫欣等完成;宋家墓地马坑出土马骨的鉴定,由武汉大学刘一婷与研究生谢紫晨完成;宋家墓地出土木材的鉴定,由国家文物局考古研究中心杨凡、孔子博物馆贾茵完成。英文摘要由王洋、王昱霖完成。

在本报告成书出版之际,我们衷心感谢在田野考古工作、资料整理与报告编写期间给予我们支持、鼓励的所有单位、领导、专家及工作人员。感谢国家文物局、陕西省文物局、宝鸡市文物局、岐山县政府对考古工作的关心与支持;感谢陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院的领导、同事及朋友们的信任与指引;感谢来自北京大学、武汉大学、中央民族大学、西北大学、陕西师范大学、湖南大学、安徽大学等高校参与田野考古实习的同学们的认真与负责;感谢考古队全体队员的同心协力与辛勤付出;感谢上海古籍出版社吴长青、宋佳、刘婷的审阅与帮助。

自谓良不才,涓尘愧所守。囿于编者的知识水平与阅历见识,报告中尚存诸多不足与瑕疵,期待来自学界的批评与指正。

编 者

2024年11月

于终南大道陕西考古博物馆