专家观点

保护长城,如何做到“熊掌和鱼兼得”?|王雪农

文物保护,是当前世界性的一项工作,是使人类文明遗产得以保护延续的需要,也是一个文物工作者、以及每一个文明社会成员所应该尽到的责任义务。

旅游,是一项有悠久历史的人类文化活动。同时,她又与人类经济活动密切相关。人类物质生活的提高,相应会促进推动人们的旅游需求,而人们的旅游活动,又会促进拉动社会经济的增长和发展。当前在我国,由于改革开放以来国民物质生活水平空前快速的提高,旅游已逐渐成为人们广泛参与的一项重要生活需求。同时旅游事业所带来的多方面经济效益,已成为我国国民经济中发展最快的经济增长点之一而为社会许多行业所瞩目。

文物保护工作是需要有物质条件作保证的。经济基础越高,物质条件越雄厚,文物保护的实施就越有保障。依托文物发展旅游,促进旅游经济的发展,无疑是旅游经济所必需的。但是,这里面有一个源与流的问题。文物是“源”,旅游是“流”。一切以文物为基础资源的旅游项目,首先要做好文物的保护工作,只有这样,文物旅游事业才能够健康永续的向前发展,才会长盛不竭。这应该是一个人所共知的道理,也应该是每一个涉文物的旅游部门以及管理从业人员所应该时刻牢记的。

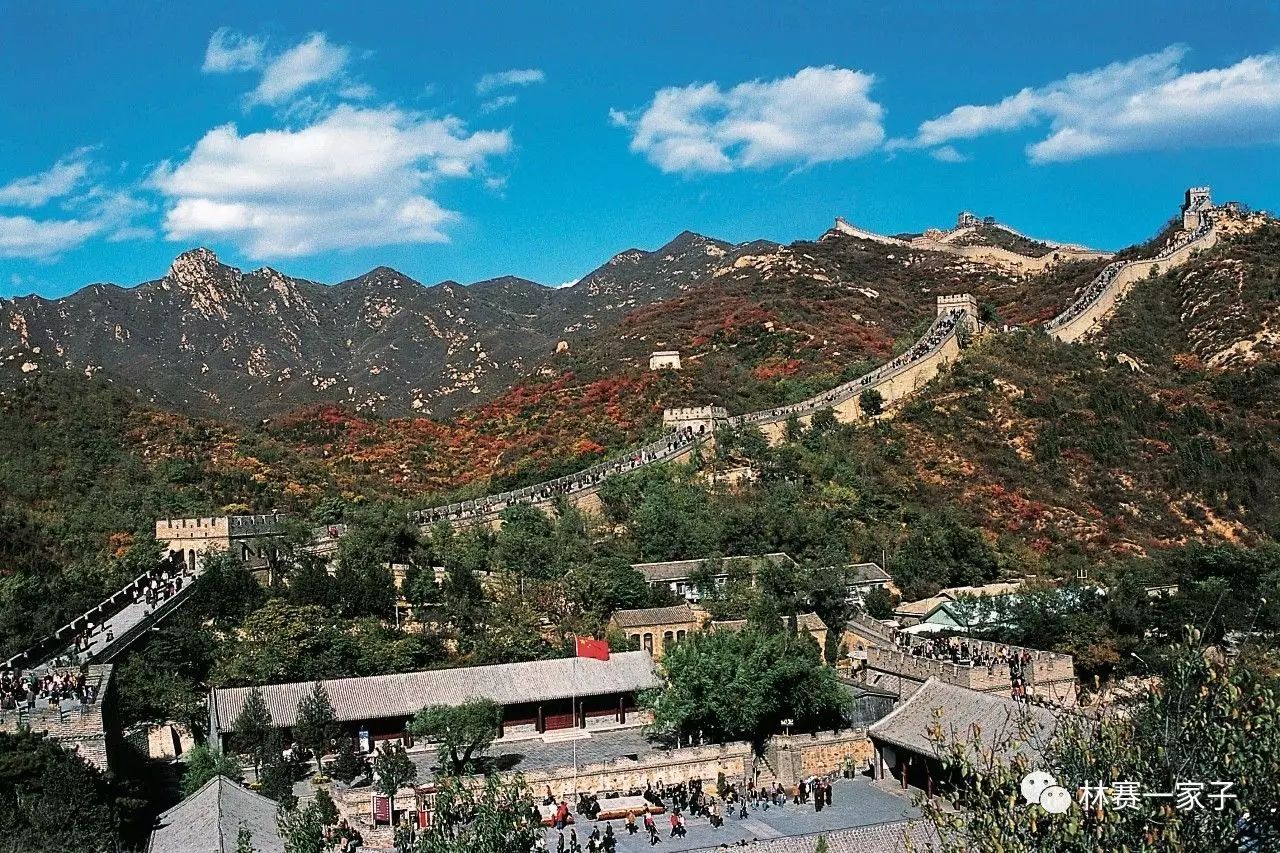

当前,在称作21世纪“朝阳产业”的旅游事业开发中,出现了一个以原始长城为旅游内容的长城旅游开发热。何谓“原始长城”,这里是指目前仍保存着原本初始历史风貌、未经今人修缮过的古长城。这样的长城也有人称其为“野长城”或“残长城”。2001年北京八达岭“残长城”旅游项目的出现,2002年秦皇岛董家口、板厂峪明长城游览项目的开办,都是产生了一定影响、而且是成功运作起来了的原始长城旅游项目典型范例,特别是后者,这是两个由当地农民自行开发起来的旅游项目,尤为引人注目。

这样的一些项目事业,在发展地方经济、满足丰富人民精神生活需求的同时,也存在着一定的问题。这就为长城的保护、特别是如何保护?如何处理好文物保护与发展旅游事业两者之间的关系?提出了一个急切而至关重要的话题。发展和保护这两个问题似乎是矛盾着的。要发展旅游,走古长城,必然要带来古长城一定程度的损坏,此问题“2002年长城保护万里行”活动专家们有突出反映。

游人攀爬对长城的损害是显而易见的,以山海关角山长城为例。角山长城的山麓中部以下,是20世纪80年代末在原长城基础上修复起来的。目前山海关“角山景区”的一部分、连接角山景区长城上部山顶以下部分长城,是尚未经修缮的原始状态古长城。几年前,由于这段连接角山景区长城的古长城经常有游人攀登踩踏,损坏日益严重,短短几年之内,长城顶面在损砖、落石的情况下降低了三四十厘米,个别地段甚至下降了五六十厘米以上。山海关文物部门及时发现了这个问题,采取了必要的防护措施,才避免了损坏的进一步扩大。

说实在话,经历了数百年风风雨雨的古老长城已相当脆弱。这个庞然大物可视而不可碰,早已不是当年威风八面、抵挡炮火流矢的战争工事。站在她的脚下,我们依然可以领略她巍峨的身姿,但要临驾其上攀援登爬,她就不堪忍受了。如果在这样的现实下,开展这样的旅游活动,古人给我们留下的这份珍贵遗产、被中华民族视为精神象征的长城,其命运就令人堪忧了!这样的旅游事业是不能持续和利用好这份丰厚遗产的。在这样的情况下,想依赖长城开发旅游经济的想法也是无法实现的,短暂的热闹之后,必定是风光不再。

原始长城旅游,是当前人们访古探幽情趣的体现。是人们精神需求提高的情况下,探寻历史,回归自然,返朴归真的追求向往。也是文化素质与前相比有了大幅度提高的国人,切身感受中国鲜活历史的最佳方式之一。在我们数年以来开展“山海关长城原始风光游”实践基础上体会,除了以上目的之外,人们还普遍看好长城所在区域的自然风光,感受莽莽苍苍原始状态下古老长城的那种难以表述的壮美及时空感。

一般的长城参观旅游(这里指过去修复开放的长城景点),参观的形式我们把它叫做“登临式”。所谓“登临式”,也就是参观者登上长城,在近距离观察、了解,甚至是触摸被参观对象——长城,同时附带观赏长城周围的景色环境。这是一种身临其境、由近及远的观赏方式。这样的游览方式,是一种传统的、由来已久的游览方式。但采用这种方式前提是有选择的。一般是一些经过修复甚至是改造过的、考虑了参观者踩踏因素的长城。当然,这样的长城也就不能称其为“原始长城”了。

前面说过,“原始长城”是不宜采用“登临式”游览方式的,否则,其后果不堪设想。但在面临中外旅游者有这样一种游览“原始长城”的需求,我们又将如何去应对呢?

长城是一个复杂的历史事物,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。我们是否可以变换一个角度,采用一个换位的角度方式去安排她。我考虑了一个这样的“原始长城”游览方式:

(1)选择有特色的“原始长城”地段,尽可能的不要去修、去动,也就是不改变古长城的“原本”状态;

(2)沿长城的里侧或外侧修一条或若干条设计合理的,供游览者行走的有意境的登山小道;

(3)在经过选择、有目的的特殊长城地段上,修设几处供游览者登临、跨越的“城上通道”或“观瞻点”(此点要以可对文物起保护作用,但又不影响景观为前提);

(4)培训一支素质较高、能全面介绍长城,特别是此段长城历史文化内涵的全程导游队伍。

上面的游览方式是一个建立在“观瞻”基础之上,结合了“登临式”内容的复合型游览方式。这种游览方式有以下几个特点:

(1)仍然能领略长城的雄伟身姿,由于人在城下,对长城雄姿的感受从某种程度上说可能更深刻;

(2)人在长城周围的环境中走,与自然贴合的更紧;

(3)身处长城内侧或外侧的小路上,特别是在导游的提示下,可分别感受当年守城者及攻城者的不同体会,对长城的历史领悟更为深刻全面;

(4)距离产生“美”,距离产生“神秘”。由于和长城保持了一定距离,游人对长城的历史神秘会感受更强烈。

除此之外,还可以从历史人文氛围方面考虑,以及从游览者的需要出发,景区的管理经营者准备些马匹、古代敌我两军将士服装、道具之类,开展“历史人文体会服务”,供有兴趣的游览者选用。还可以在特定规划的区域内,在不损坏文物的前提下,开辟供游览者演练长城攻防的活动场地(如射箭、放炮、点烽火等等),使静止的文物景观鲜活起来。

总而言之,要保护好老祖宗留给我们的这份宝贵文化遗产,同时还要发展前景广大的旅游事业,唱好中国文物旅游这台大戏,需要我们从事文物或旅游工作的人多动动脑子,多想些办法,处理好两者之间的关系,做到“熊掌和鱼兼得”。

(摘自王雪农老师的《漫话长城》)