会议预告

讲座预告丨“海上丝绸之路的遗产与记忆”系列学术讲座

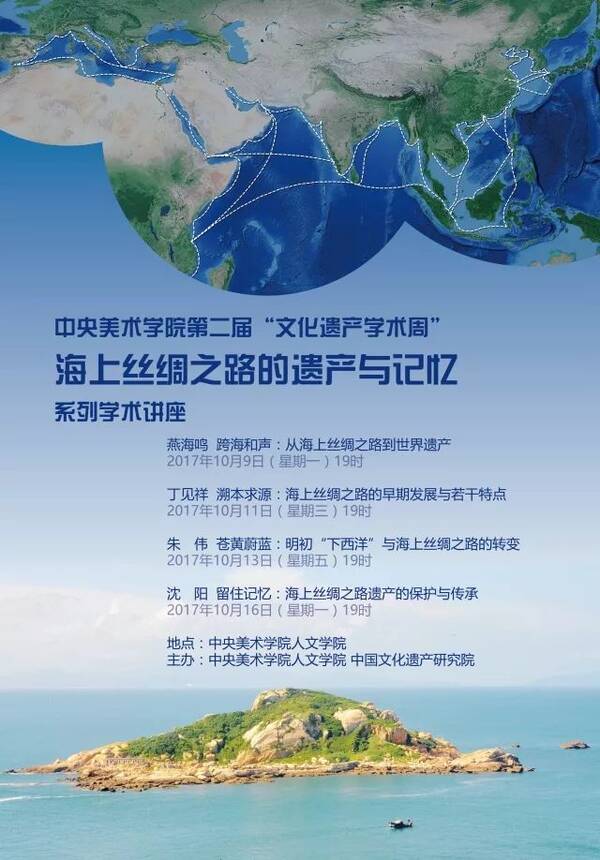

中央美术学院第二届“文化遗产学术周”

“海上丝绸之路的遗产与记忆”

系列学术讲座

内容提要

连接陆地的不是大海,而是航海的人。

——费尔南·布罗代尔

在我国漫长的海岸线上,从蓬莱仙阁到南海神庙,经常可以看到写着“海不扬波”四个大字的牌匾,面朝大海,目送远帆。

海水怎么可能会不起波浪呢?“海不扬波”其实代表了古人对于世事的一种希冀,希望天下太平,无风无浪。如果仅就跨海航行来说,古人希望每一艘船都能够平安而出,顺利而返。

海上丝绸之路是古代人类利用海洋这一广阔的水域环境,实现不同地区的商贸往来、文化传播。在蒸汽机船的时代之前,古人升起风帆,借助有规律的季风航行,依靠牵星术等航海技术导航,实现抵达彼岸的目标。

那是一段长达两千年的漫长航海史,那是海权概念出现之前的和平时代。我们知道,地球表面70%以上是被海水所覆盖的,然而人类却是一种陆生动物。大陆王朝在陆地上为了一城一地厮杀搏斗,竟然放过了更为广阔的大海。海上丝绸之路时代的海洋是可以自由穿行的区域,虽然也有海盗的存在,但是在海面上几乎不会有国与国之间的分疆裂土,那是自由通行的世界。

正所谓“海不扬波万国通”,海商带着货物可以自由往来沿海各国,只要办好相关手续即可。僧侣、学者、艺人也可以搭乘海上丝绸之路上的海船,漂泊到远方的国度。一些古代国家对于海洋贸易不仅是宽容的态度,甚至还会积极参与,大家和气生财。

目前,海上丝绸之路的申遗项目已经启动,这一宏大项目的背后,是百年来中国及国外学者对于海上丝绸之路的研究历程,是水下考古工作者在蔚蓝大海上孜孜不倦的探寻,是一次又一次重新发现历史文献和人物的喜悦,更是我国对海上丝绸之路相关遗产的考古和保护过程。

海上丝绸之路犹如一张大网,连通了不同海域、不同国度、不同宗教、不同族群,丰富的遗存共同构成了一个包罗万象的文化遗产。与此类似,海上丝绸之路的申遗,也必然是不同海域、不同国家共同的文化事业。真诚地希望,今天的相关各国能够师法古人,如当年的人们面对大海一般,在面对海上丝绸之路申遗的时候,拥有同样包容、协作、平和的境界,共同演奏一曲优美动听的“跨海和声”。

这一系列的讲座,凝聚了中国文化遗产研究院和国家文物局水下文化遗产保护中心的学者们,在申遗进程中的阶段性思考。申遗只是一个目的,一个过程,而这个过程带来的成果,则是我们对大海有了全新的认识。当我们亲身感受到了古代航海者所面临的各种不测风云,以及各种将生命置之度外的决心后,那些本不令人惊艳的历史遗存,仿佛唤起了沉睡千年的历史记忆,展现出无可辩驳的突出普遍价值。

愿海上丝绸之路的申遗之路,从此“海不扬波”。

撰文:波音

讲座信息

燕海鸣 跨海和声:从海上丝绸之路到世界遗产

2017年10月9日(星期一)19时

丁见祥 溯本求源:海上丝绸之路的早期发展与若干特点

2017年10月11日(星期三)19时

朱伟 苍黄蔚蓝:明初“下西洋”与海上丝绸之路的转变

2017年10月13日(星期五)19时

沈阳 留住记忆:海上丝绸之路遗产的保护与传承

2017年10月16日(星期一)19时

地点:中央美术学院人文学院

主办:中央美术学院人文学院 中国文化遗产研究院