专家观点

米华健丨“丝绸之路研究”与清帝国边疆

“丝绸之路研究”与清帝国边疆

米华健 文 张莉 校译

关于丝绸之路的两种流行概念

在中国近年来对于“一带一路”规划的宣传中,常常提到两条关于历史上“丝绸之路”的普遍看法。首先,丝绸之路是一条商业之路,它的兴盛依赖于穿梭来往在欧亚大陆的商人。其次,丝绸之路在近代早期已经衰败了。也正因如此,当代中国将“一带一路”定义为“重新恢复”丝绸之路曾经的辉煌。

在我们的想象中,“丝绸之路”主要是一种商业联系:荒漠沙丘中走过的驼队,忙着讨价还价的商人小贩,或者堆满了异域商品的巴扎。提到丝绸之路,我们往往不会把它与士兵或者国家战略联系起来,而是会想到广阔的欧亚大陆上往来的民间商团。即使在欧美国家教科书的“世界史”叙述中,“丝绸之路”这个名词也是用来说明历史上全球各地的文化接触和交流,从而含蓄地与帝国的战争和征服做对比。实际上,这个丝绸之路的内涵界定是一种新自由主义自由贸易的乌托邦想象。其实,以上这些想象与历史现实相差甚远。

历史学家告诉我们,这条曾经繁荣一时的丝绸之路最终还是消亡了。有些人说蒙古帝国的终结同时终结了丝绸之路。更多人认为16世纪兴起的海上贸易取代了丝绸之路,从而成为了直接联系欧洲和亚洲的新渠道。我认为,这一说法背后的逻辑是海运比陆路运输的费用更加低廉,因此依靠数以千计的骆驼运输穿越欧亚的所有商品都转由海上船舶运输了。因此,一旦切断了商品流通这个主动脉,中亚也就衰败了,曾经一度繁华的丝绸之路城市就像离茎的花朵一样,不可避免地凋谢了(笔者在新近出版的《丝绸之路》中讨论了这些神话。James Millward, The Silk Road: A Very Short Introduction , 2013。 中文版:米华健,《丝绸之路》,马睿翻译2017年)。

《丝绸之路》,译林出版社,2017年

清帝国才是“丝绸之路”的高峰时期

但是,只要了解丝绸之路到底是什么,明白它本身所代表的真正含义,那么,我们就不会以为丝绸之路最终消亡了。丝绸之路并不是一条连接中国和欧洲的直线通道。更精确地来说,它是一个连接了地方性和区域性枢纽的贸易网络,而不是连接相距较远城市之间的一条单线。更重要的是,丝绸之路不是连接东西方之间几条简单的横线,它同时还包含了荒漠和草原地带的游牧民族和农耕社会的人口中心地带。实际上,中央欧亚游牧政权在欧亚历史上的政治地位和军事地位是不平衡的,因此他们对商贸的保护以及他们对某种商品的偏爱,确实会极大地影响商业贸易和文化交流的内容和形式。我们将这些都置于“丝绸之路”这个内涵之下来理解。举个例子来说,提到丝绸之路和中国佛教的发展,我们也许首先会想到来自于唐朝都城长安的高僧玄奘。然而实际上,佛教在中国发展的整个历史进程都与来自库车的鸠摩罗什(Kumārajīva)、以及拓跋魏、藏族、蒙古族等中亚和内亚人的推进密不可分。此外,元朝的蒙古人将伊朗的金属——钴带入了中国,后来的青花瓷也由此产生。即使当时的内地士大夫有时对此嗤之以鼻,但蒙古人对青花瓷的喜爱渐渐使它闻名全球。

魏义天(Etienne de La Vaissière)在他对于古索格代亚纳人的研究中明确指出,汉代张骞通过外交和战略努力成功地将丝绸带到了费尔干纳山谷地区,并且引起了当地商人们对于丝绸贸易的兴趣(étienne de La Vaissière , Histoire des marchands sogdiens, 2002; étienne de La Vaissière, Sogdian Traders: A History , 2005)。可以说,即使在汉朝外交努力之外也存在私人商业贸易,但是汉朝王庭的支持和参与却是丝绸进入中亚地区的关键。更引人注目的是,韩森(Valerie Hansen)在她对于唐代期“丝绸之路”城市的研究中发现,并没有足够的历史证据可以证明当时曾存在大范围、远距离的私人贸易活动(Valerie Hansen, The Silk Road: a New History , 2012)。吐鲁番(阿斯塔纳)出土文书及其他地方发现的史料显示出,唐代商人们的活动范围大多为地方性的,至多也是区域性的商业贸易,而且贸易量都比较小。大量丝绸的贸易是唐朝王庭的专利——用成千上万匹的丝绸换取突厥汗国和回鹘汗国的马匹。宋代和明代的情况也同样如此。慢慢地,后来茶叶也开始扮演着丝绸一样的角色,被朝廷用来交换游牧民族的牲畜。最终,茶叶成为一种跨越欧亚的贸易商品,但是通常情况下还是由朝廷将茶叶运送到边疆地区,或者与商人签订协约将茶叶贩运过去。

Valerie Hansen, The Silk Road: a New History,2012

并不只有中国朝廷积极参与丝绸之路贸易,波斯王朝、突厥汗国和拜占庭王朝的王庭都参与了中世纪的“丝绸之路”上的贸易。蒙古帝国任用商人作为政府官员。在明王朝与中亚和波斯地区之间所谓的“朝贡贸易”中,官方组织的商队到达了明朝的都城。有学者认为“朝贡贸易”与较早时期的长距离贸易没有什么很大的不同,其中王朝力量的参与也不是什么新鲜的现象。如果说丝绸之路在16世纪就已经终结了的话,有关明代贸易使团和繁忙的茶马司活动的翔实史料记载却表明,当时丝绸之路沿线的贸易活动依然很兴盛。

事实上,丝绸之路从未消亡。最新的学术研究显示它甚至从来都没有衰败。相反,丝绸之路在17-18世纪变得越加繁忙。变了的并不是丝绸之路的兴盛程度,而是丝绸之路商业网络中最繁忙的区域经常暂时性地变动。司格特·李维(Scott Levi)在他的研究中指出,在莫卧儿帝国和俄国的商业贸易中,中亚和印度的商人扮演着重要的角色。他列表统计发现,就在大家认为丝绸之路濒于消失的时期,陆路贸易中用于交换印度纺织品、染色织物的马匹数量惊人,这些纺织品大多流向俄国。这种经典的马与丝绸的交换当然也是“丝绸之路”贸易,尽管丝绸之路的方向是南北向的(Scott C. Levi, "India, Russia, and the Eighteenth-Century Transformation of the Central Asian Caravan Trade," Journal of the Economic and Social History of the Orient 42, no. 4 (1999); The India Diaspora in Central Asia and its Trade,1500-1800 , 2007)。18世纪印度的“丝绸之路”贸易量远远超过了当时英国东印度公司通过孟加拉湾运出的货物量。

在埃里卡·莫娜汉(Erika Monahan)最近出版的一本书中,她不仅终结了16世纪丝绸之路消亡的神话,而且同时展示出王朝在当时欧亚长距离贸易中的关键作用。她还指出,当时莫斯科的王庭积极推动西伯利亚的贸易活动,甚至对布哈拉商人家庭采取赠予土地和实施税务减免等政策来帮助他们向北迁移定居,由此来加强俄国与中亚绿洲、哈萨克游牧部落和中国的贸易流通。皮毛与印度、中亚纺织品的交换,中国茶叶通过西伯利亚向外运输的贸易,这与我们所谓的早期时代的“丝绸之路”有何区别?或许只是贸易量的区别罢了,而16世纪以来的贸易额要大得多。

清朝的“丝绸之路”

提到布哈拉商人,就已经涉及到清代了。清朝史料记录了布哈拉商人在新疆的活动。这些中亚商人又被称作“安集延人”(Andijanis)。在这个模糊的统称下面,其中大部分商人是来自于布哈拉、费尔干纳山谷或塔里木盆地城市的纳克什班迪苏菲派(Naqshbandi Sufis)。他们不仅与过去的索格代亚纳商人来自于相同的地区,而且也扮演着一样的角色。

能够说明清代“丝绸之路”快速扩展的一份统计资料来自于浩罕汗国。史料中提到“从1758到1853年,俄国和浩罕汗国之间的进出口贸易额增长了10倍多,最显著的是后十几年间棉花进出口量的增长。”这份史料中提到的日期很重要:1758年是清朝控制了新疆南部的那一年,而1853年则是清政府停止从内地各行省向新疆驻防满营运送协饷的时间。众所周知,清政府统治新疆时期,人口快速增长,经济和社会繁荣,贸易活动和耕地面积也大范围地扩张。从结构上来说,这与之前将都城定在北方的王朝没有什么不同,都是与北方的游牧民族联盟,并且成功地将政权的影响力向西扩展。具体来说,清朝的统治模式融合了满蒙军事统治精英与中原的行政系统,这与唐朝政权联合东突厥汗国从而将势力深入西域类似。同样,清朝政府管理着大宗的绢马贸易,用江南的丝绸换取哈萨克的牲畜和马匹(笔者在《嘉峪关外:1759–1864 年新疆的经济、民族和清帝国》一书中研究清朝与哈萨克的丝绸贸易时,曾参考过林永匡和王熹档案资料丰富的几篇论文。James A. Millward, Beyond the Pass: Economy, Ethnicity and Empire in Qing Central Asia,1759-1864 , 1998; 米华健著,贾建飞译,《嘉峪关外:1759–1864 年新疆的经济、民族和清帝国》,2017)。这不仅延续了唐朝和游牧汗国的贸易流通,也继承了宋朝和明朝时期绢马贸易和茶马贸易的模式。从宽泛的角度来讲,18世纪的绢马贸易与8世纪丝绸之路贸易没有什么区别。与此同时,清代的汉族和回族商人用同样的方式将大宗茶叶、大黄和丝绸贩运到新疆,再准备销往中亚地区。而往往是由中亚商人(布哈拉人、安集延人或者浩罕人)将这些货物从喀什噶尔、莎车、和田以及新疆其他城市的市场带到印度和俄国。这也可以看作是早期丝绸之路的一个后来版本。这条新兴的贸易线路很大程度上决定了浩罕汗国的崛起,并将浩罕汗国一时间变成了丝绸之路上的经济大国。这条16世纪以来的丝绸之路与古代、中古时期的丝绸之路唯一的区别就在于,后期有更多的数据和历史记载可以证明这条丝绸之路的存在,而之前时期的欧亚丝绸之路贸易则没有这么幸运。

走向全球化的丝绸之路

简而言之,一旦我们不再沉醉于古丝绸之路的浪漫幻想,而开始真正理解它的本质之后,我们便能清楚地意识到,丝绸之路自始至终从未消亡过。事实上,清代延续了之前时代欧亚之间的长距离商业贸易。在这前后两个时段内,贸易的商品种类极为相似,都是农耕社会和游牧社会利用自己的相对优势进行商品交换,同时朝廷的参与和支持也一直是贸易活动繁荣兴盛的最大保障。

但是,清代的丝绸之路贸易活动也有一些新颖的地方,当时清朝与沙皇俄国在中央欧亚地区崛起也是一个突出的特点。清朝王廷有能力输出大量的白银来维持其在新疆的军事统治长达一个世纪之久,正是因为明清时期经济前所未有的商业化和货币化。商品的货币化以及直到19世纪早期银币对铜币维持的大概平衡,正是由于从日本和美洲输入了大量的白银支撑快速发展的中国经济。这个现象一度被看作是近代早期全球经济发展的驱动力(米华健著,贾建飞译,《嘉峪关外:1759–1864 年新疆的经济、民族和清帝国》,2017;Kim Kwangmin. Borderland Capitalism: Turkestan Produce, Qing Silver, and the Birth of an Eastern Market , 2016)。

James Millward

更重要的是,从16世纪开始直到清代,所谓的“丝绸之路模式”的奢侈品交易量都在不断地增大,而且贸易的范围也比以往更大,扩展到整个欧亚大陆,甚至全球各地。我们也许可以将新世界的白银视为奢侈品,而不是货币;与以往一样,硬币一直是丝绸之路的贸易品。除此之外,清朝对于新疆的控制也开启了另外一条著名的货物通道——将玉石从昆仑山脉直接运往中国内地。满清贵族和内地富商开始关注边疆各地出产的珍奇物品:蒙古口蘑,满洲的珍珠和人参,北部边疆森林的皮毛等。此外,俄罗斯商人还将毛皮从西伯利亚贩运到中国。甚至有商人将北美的毛皮经由太平洋贩运到中国(Jonathan Schlesinger, A World Trimmed with Fur: Wild Things, Pristine Places, and the Natural Fringes of Qing Rule , 2017)。丝绸之路上其他传统的异国商品,如茶叶和大黄变成了丝绸之路日常必需品,并且最终成为一些市场上的必需品,贸易量极大地增加。“丝绸之路模式”的贸易逐渐代表了奢侈品的动向和近代全球经济贸易的动向。

此时,丝绸之路上的日用品贸易已经超过奢侈品的贸易量。当时中央欧亚地区棉花种植业的发展,很好地说明了这一点。在较早期,棉花原料并不值钱,因此也没有远距离贩运的价值。布哈拉和费尔干纳山谷的棉花首先供应附近的市场,制作成纺织品,然后才被运销到其他地方。进入近代以来,俄罗斯市场对棉花原料的需求急速增长。中亚各国的当权者,包括浩罕汗国的大汉,都鼓励扩大灌溉农业和棉花种植,以便从中获利。最终,这种对棉花原料的需求刺激了俄国沙皇对中亚各绿洲的征服,同时也在这些地区形成了棉花经济的单一文化。乌兹别克斯坦至今仍然如此。

在新疆,棉花与整个清帝国紧密地联系在一起,只是形式稍微有点不同。清廷政府用各种各样的方式鼓励新疆地区灌溉农业的扩展,如将土地赠给伯克、鼓励汉族和维吾尔族农民进行屯田等。更重要的是,清政府将棉布定为南疆税收的形式。清政府用这些棉布交换哈萨克人的牛羊,然后供给驻扎新疆北部的旗兵。这还是丝织品换牲畜的贸易模式,是过去两千“丝绸之路”上的典型贸易模式。但是随着时间的发展,这种贸易模式越来越类似于种植园农业,开始雇用工人或者使用农奴(燕齐)来种植棉花或者依赖市场交易来完成税额,逐渐放弃了粮食作物的种植。

注意到棉花产业在塔里木盆地和费尔干纳山谷的同时发展,我们更应该关注近代早期中亚农业的扩张和商业化问题。除了当权的朝廷对于农业扩张给予的支持之外,是否还有什么其他的因素?中亚地区是否存在更集约化的贸易?中亚的市场是否融合到更大区域范围的市场甚至是全球市场之中?随着科技的进步,中亚的农业是否沿着中亚河流的主河道扩展得越来越远?从中国和印度引入的灌溉技术是否以某种新的形式刺激了近代早期中亚农业的发展?

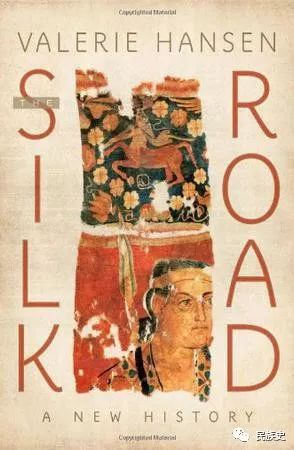

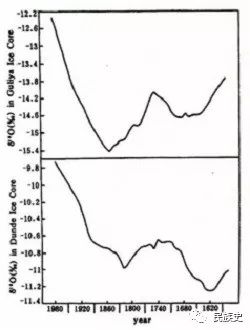

环境史研究中一个很有趣的类似认识值得我们关注:蒙德极小期(Maunder Minimum)引起了欧亚大陆的“17世纪危机”,同样的也使得整个中亚气候变冷。但随着气温降低,中亚的降雨量却增加了(图一)。地下水的补给率加快,高山的积雪量增加。自高山而来的径流为塔里木盆地和费尔干纳谷地的河流灌溉提供了充足的水源。因此就出现了一个有趣的可能性:较早时期气候变化导致的可用水量的增加为18世纪新疆及其中亚其他地区的耕地扩展、谷物和棉花产量的提高以及人口和经济的增长奠定了坚实的基础。然而这样的好光景随着19世纪初期的气温变暖和降雨量的减少而改变了(图二)。

图一:中亚降水(英寸)和温度(摄氏度)波动

图二:敦德冰川和古里雅冰川的氧同位素记录曲线下降显示了低温度

气候变化的影响也许不是一个“丝绸之路”的话题,但是它确实影响了我对于清朝内亚边疆地区和“丝绸之路研究”的观点。用“丝绸之路”这个词考虑清朝的内亚地区,迫使我们历史学家将历史现象放到一个更大的地域范围来思考,即从地方到区域、跨区域,甚至是全球的角度来思考。不管我们谈论的具体对象是直接联系的,还是间接联系的,或者仅仅是简单的可对比性或者类似性,都不应该将“丝绸之路”局限于任何一个特定的历史阶段或地理位置。从本质上来讲,“丝绸之路”与我们今天讲的“全球化”是一个概念,只不过是因为时间先后而出现的两个不同的名词罢了。

在最后一个例子中,我将重申这一点,即关注棉花、贸易与清、俄两个帝国形成的紧密联系。就像我刚才已经提到的,棉花帮助了清政府加强其新疆控制,也推动了俄国在中亚的扩张,建立了俄属突厥斯坦,既后来的乌兹别克斯坦。然而从更具体的层面上来讲,美国内战时期,北方对于南方棉花的封锁造成了全球棉花原料的短缺,最终导致了俄国向南部扩张,侵占中亚。另一方面,太平天国起义引起中国境内大规模的内战,进而阻断了内地协饷向新疆的运输,新疆的剥削性税收增加和腐败现象增多,最终为穆斯林起义从甘肃扩展到新疆、阿古伯从中亚侵入新疆创造了条件。就像我们脑海中对于古代丝绸之路的想象一样,此时白银和棉花依然是由驼队来运输,因此大规模内战严重地影响了白银和棉花的流通。由此我们可以看到,丝绸之路与全球事件之间有着紧密的联系,由此导致俄罗斯对中亚突厥斯坦的殖民,以及清朝在新疆设立行省,加强行政控制和经济整合。随后,新的全球性思想意识,包括族裔,国家认同等随之在丝绸之路上传播。现代性(modernity)也骑乘着丝绸之路的骆驼来到内亚地区。

注:本文是乔治城大学(Georgetown University)历史系教授米华健(James A. Millward)在复旦大学的一场学术报告。校译者张莉系陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院副研究员。

来源:澎湃·私家历史