深度阅读

丝绸之路上的“百怪图”

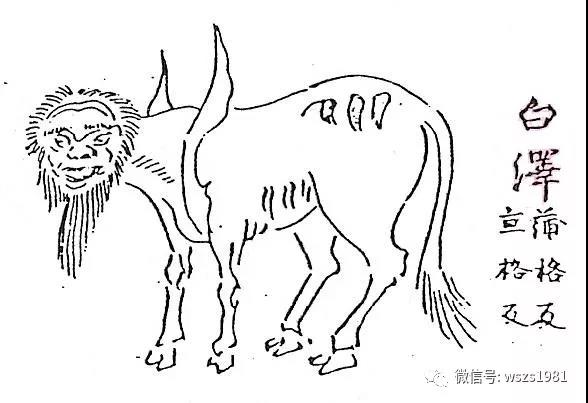

第一种是《白泽图》,这是中古时代(3—10世纪)最为流行的神怪精魅指南。“白泽”之名早在秦代石鼓文中就已经出现,写作“

图1 《天地祥瑞志》中的白泽,现存最早的白泽形象

上古社会广泛存在万物有灵论,少数能够辨识神怪的人更能赢得大众的尊崇和信服,成为英雄人物,《左传》所载“铸鼎象物”的传说即是此类英雄人物的标志性功绩,极具象征意义。但要真正论及对于神怪的记录,则不能不提子弹库楚帛书、云梦睡虎地秦简《日书·诘》和《山海经》。楚帛书的主要内容是讲述宇宙生成论,其中边上一圈绘有十二个神怪图像,每边三个,为一至十二月之神,每个神像旁有题记,这是目前所能见到的最早的神怪图了。《日书·诘》详尽罗列出数十种神怪的名字以及驱鬼避邪之术,但它既无图像,也很少对鬼怪的形象进行描述,重在介绍各种鬼怪作祟的特点以及驱除鬼怪的法门,整个编排也比较随意。所以《诘》篇可能只是巫者将自己平日所知、所用的厌劾鬼怪之法逐条记录下来,是中下层民众的实用手册。《山海经》的成书比较复杂,现在一般认为几种原本大概成于战国中期至后期,秦汉时被合编成一书,不会晚于汉武帝时期。《山海经》中《海经》部分主要记载远国异民和神话传说,想象的空间较大,文字叙述上多描述所在方位、外形特征等内容,很少涉及厌劾之法,因而后世学者多怀疑这部分极有可能有古图作依据,它是图画的文字说明。汉晋之世,疾疫频发、巫风盛行,神怪信仰广泛渗透入民众的日常生活。画像石、壁画、铜镜、帛画等视觉资料早已向我们展示了一个鲜活的鬼神世界。文学作品如张衡的《东京赋》、王延寿的《梦赋》里也大量出现了神怪之名,有些传自先秦典籍,还有些则异常生僻,是新增加的。我们还可以在《汉书·艺文志》“杂占类”中看到《祯祥变怪》《人鬼精物六畜变怪》《变怪诰咎》《执不祥劾鬼物》《请官除訞祥》等书名,虽均已不传,仍可令人感受到当时人对于神怪的警惕与恐慌。即使是远在西北的居延,留存至今的破城子探方四九第3号汉简的标题还可见“厌书”三字。曹魏时有阳(一说杨)起者,幼年“得素书一卷,乃谴劾百鬼法也”(曹丕《列异传》),此“素书”显然是专记厌劾神怪之法的。

综上,先秦秦汉魏晋社会广泛存在的神怪信仰无疑是《白泽图》的直接渊源所在,成为《白泽图》的主要取材对象。时代越是往后,神怪名目越是增多,而察知神怪之貌、知其名目是攘除的前提,故编纂专书就显得十分必要,《白泽图》就是这样产生的。

由于有白泽传说的加持,《白泽图》成为中古时期最为流行的神怪专书,其内容经常处于调整中,旧的神怪被剔除,新的神怪被编入,书的内容不断得到扩充。南朝梁简文帝撰有《新增白泽图》五卷,《隋书》和两《唐书》都著录有《白泽图》一卷,《历代名画记》中也载有“《白泽图》一卷,三百二十事”,《宋史·艺文志》著录有“李淳风《白泽图》一卷”,当出于假托。以上所著录的《白泽图》应该都是不同时代重新编辑的作品,内容上有一定延续性,但不是同一本书。现存的《白泽图》佚文大概有60多条,从叙述方式看,可以分为三类:第一类以“故”字开头,通常的结构是:“故……之精名……”“状如……以其名呼之……”;第二类也是先叙精名,再叙外形,最后说明对应之法,只是结构上不如第一类齐整;第三类并无固定结构,也无精名,更像是杂占。三种叙述方式,说明不是源自同一种典籍,也就是说当时至少有三种《白泽图》的文本存在过。该书很可能亡佚于明代。

从隋唐时期书目的著录情况来看,当时的神怪专书大量减少,只有《白泽图》《百怪书》《妖怪图》三种,这和当时占卜书吸收了大量神怪内容有关。由于占书、历书的流行,神怪专书逐渐式微。有意思的是,白泽图像作为一种辟邪工具则广为流传。敦煌藏经洞所出S.P.157绢画、官方卤簿仪仗旗帜上的白泽图像(图2)、日本江户时代的“白泽避怪图”都是这类性质的东西。

图2 北宋卤簿中的“白泽旗”

另一种是敦煌藏经洞所出文献《白泽精怪图》,它由英国国家图书馆藏S.6261和法国国家图书馆藏P.2682两件组成(图3),彩绘,书法甚佳,为唐代写本,二者不能直接缀合。S.6261分上下两栏,有图有说。P.2682由7纸连接装裱成卷,7纸正中间有一横格线贯穿,每纸均有竖格线。前4纸分上下两栏排列,图文结合,长约160厘米,后3纸有文无图,长约110厘米,整卷高28厘米,总长将近3米。从写本形态推测,抄写者在开始的时候是设计成上下两段的图文并茂形式的,到后3纸时才变更为无图形式。P.2682有两处题记,第一处是在第4纸末尾:“□精怪有壹佰玖拾玖□(下缺)。”字迹不同于前4纸,系出自后人之手;第二处在第7纸末:“已前三纸无像。道昕记、道僧并摄,俗姓范。白泽精怪图一卷,卌一纸成。”书法拙劣,也属于后人加写。第二处题记显示,此卷原本有41纸,除去无图的后3纸外,前面有图的是38纸。第一处题记既然被后人添写在了残卷前4纸的最后,自然就是针对有图的38纸了,因此有图部分所描绘的精怪总数是199种。

图3a 法国国家图书馆藏P.2682 白泽精怪(局部)

图3b 法国国家图书馆藏P.2682 白泽精怪(局部)

图3c 法国国家图书馆藏P.2682 白泽精怪(局部)

根据以上的分析,我们大致可以还原写卷的形成过程:唐朝时有人将纸张粘贴成卷,在卷子上打好竖格线和横格线,然后分上下两栏绘抄精怪书图,在绘抄完199种精怪之后,由于纸张不够,或是剩馀的精怪无法形诸图像,所以变更抄写方式,只抄文字,不再绘图,形成了一份较为完整的精怪书图。当时整卷未必有书名。在流传过程中,有图部分与无图部分出现断裂,后人在有图部分的末尾添加识语。之后被敦煌寺院所得,道昕等僧人将断裂的两部分粘合,根据文中多处出现的“精”“怪”以及后人识语中的“精怪”一词,结合当时社会上流传的《白泽图》,将这份写卷命名为《白泽精怪图》。

《白泽精怪图》41纸本当记载精怪总数是265种,其中有图的199种,无图的66种,现存残卷有图的仅26种。从内容来看,有家中之怪、山川林泽之怪、十二祇物怪、十二支釜鸣占、血污占、光怪、“无故恐者”怪、六畜鸟兽鼠虫怪等诸多精怪及其厌劾辟除之法。其取材范围包括《白泽图》《夏鼎志》《抱朴子》《地镜》《天镜》,京房占辞《淮南万毕术》《杂五行书》等。

从文字比对的结果来看,《白泽精怪图》和《白泽图》是两本书,而非如以往多数学者所认为的是同一本书。比较而言,《白泽图》所记精怪多是有形、有生命的实体,那些怪异的现象不在它的考虑之列。《白泽精怪图》主体上是以“家”为中心,记载的多是和人们日常生活最为密切的精怪,像釜鸣、血污、光怪之类无生命的怪异现象也进入了它的视野,而这些在敦煌占卜文献中极为常见。《白泽图》的辟邪方术单一,知晓精怪之名是最主要也是最重要的方法,这是继承了先秦《日书》的传统。《白泽精怪图》的辟邪方术多种多样,针对同一种精怪的不同方术也都列出,便于人们根据实际情况选用。《白泽图》的编纂虽然不那么严整,但在叙述方式、文字表述以及内容选取上看得出是经过考虑和斟酌的,前后比较一致。《白泽精怪图》内容芜杂,只是将不同来源的文字堆砌到一起做同类项汇编,并无严格的编排原则,在叙述方式、文字表述和内容上并不一致,有些内容传达出的信息甚至截然相反。因此,《白泽精怪图》只是敦煌本地人出于日常生活辨识精怪的需要,经简单编排后形成的一部初编本,纯粹是为实用而编成的,实用性是它最大的特点。

《白泽精怪图》虽然是敦煌本地的产物,但与中原地区的占卜文化有紧密关系,这从其资料来源基本都是中原典籍就可明了。流风所及,吐鲁番地区也有类似文献发现。这就是第三种—编号M556的摩尼文中古波斯语占卜文书。这件文书也是图文上下对照形式,约是8—9世纪的写本,高10厘米,宽6.5厘米,单面书写,有朱丝栏。文书上残存上下两栏,上栏是中古波斯文,下栏是图画,由于不知道文书的总体高度,完本是否只有这两栏不太清楚,但上栏只是对预兆的描述,并无占辞部分,所以图画下可能还有一栏是关于占辞的。此件文字部分存留对第九至第十四个预兆的描述,图画部分则只存第十至第十三个预兆,内容是“地动,或者日和月被龙缠绕”“一件丝绸的长袍变脏”“外来的平原的鸟或者一只海鸟栖息在面前”“一盏灯无缘无故地熄灭”(胡晓丹《礼仪赞与法术:吐鲁番敦煌摩尼教中古伊朗语、汉语文献研究》第四章第三节《摩尼文中古波斯语占卜书》,北京大学博士论文)。这些对预兆的描述在中原占卜文献中多见,对应的事应则各有不同,而配有插图的占卜书是东方传统,因此这件占卜文书可能是当地某种杂占传入回鹘之后的译本抑或是新编本,不管是哪种可能性,其源头都是汉地的占卜文化。

最后一种是《百怪图》。如前所述,隋唐官方书目著录中的神怪专书只有《白泽图》《百怪书》《妖怪图》三种。《百怪书》十八卷是隋朝人临孝恭所撰,其书样貌今已不可考,传世典籍引自该书者仅见于《初学记》卷二九和《太平御览》卷九一一两处。从所引文字可知,《百怪书》又称《百怪占书》。英藏敦煌文献S.4400“曹延禄醮奠文”中提到,灾怪频现,“伏睹如斯灾现,所事难晓于吉凶,怪异多般,只恐暗来而搅扰,遣问阴阳师卜,检看百怪书图。或言宅中病患,或言家内死亡,或言口舌相连,或言官府事起,无处逃避,解其殃祟”。此处的“百怪书图”可能就是《百怪图》。另外,日本平安时代末期的日记《玉叶》治承元年(1177)六月十二日条中记载,当时的阴阳师安倍泰茂所用日常占书中就有《百怪图》,且此《百怪图》与《百怪书》之间是有渊源关系的。那么,《百怪图》是否还存世?答案是肯定的。

敦煌藏经洞所出文献中,目前可以判定为《百怪图》的有10片,分属4个写本,分别是(1)P.3106+?+P.4793,(2)羽44+BD15773+BD15774(“羽”为羽田亨所藏敦煌写卷,“BD”为国家图书馆藏敦煌写卷),(3)BD15432、BD10791+BD16359和

(4)Дx.6698+Дx.3876(“Дx”为俄罗斯藏敦煌写卷)。我们可以复原出第十七、十八、廿五至卅二的内容如下:

残存的10类内容十分丰富,编纂上分门别类,有的部分同一事项下还罗列出了不同占法,可见《百怪图》全书的篇幅巨大,已经远超《白泽精怪图》了,且带有汇编性质,它很可能是《百怪书》在敦煌本地的抄本或重编本。

以上我们简要介绍了中古时代东亚世界最为流行的神怪指南《白泽图》、丝绸之路上发现的《白泽精怪图》《百怪图》、传入日本的白泽辟邪图像、被回鹘吸收翻译的中原杂占等,可见从日本到中国的西陲,此类“百怪图”跨越了地理与文化的阻隔,成为东亚民众日常生活中的一部分。

古人的观念认为,人实际上是生活在一个充满各种神怪的世界里,为了各安其份,求得平衡和谐的生活环境,各种约定俗成的禁忌应运而生。人们努力不去违反禁忌、不去触犯神怪的世界。但是,再小心翼翼也不可能永远没有差错,违反禁忌、触犯神怪是不可避免的,而且有时候是神怪主动作祟,不见得是对受侵犯的回应。所以,驱邪辟鬼之术成为必要,《山海经》《日书·诘》《白泽图》《白泽精怪图》《百怪图》之类的神怪指南也因此广受民众青睐。对于他们来说,实用性是第一的。由于不同时代对于神怪的判定标准会有差异,原有的神怪可能随着时间的推移就不再被视为怪异,同时新的神怪会再产生,因此民众的神怪知识也是在不断变动的。

对神怪的想象,说到底是对“人外”(extra-human)世界的恐惧。王充说:“妖怪之至,祸变自凶之象。”(黄晖《论衡校释》卷五《感虚篇》)这种视人外世界的异动为吉凶祸福征兆的观念几千年来长盛不衰,一方面反映了民众渴望通过事先的预兆来把握命运的愿望,另一方面也提示我们,古代普通百姓的观念里并没有截然的“世界”划分,一切其实还是以“人”为中心,了解家庭内外的各种神怪及驱除之法,最终都是为了自己在人世的幸福着。所以,趋吉避凶,“追寻一己之福”,这或许正是中古民众信仰的一个最基本的落脚点。

(作者单位:首都师范大学历史学院)

——本文刊于《文史知识》2018年第12期“特别关注”栏目