深度阅读

【醉龙涎·作家专栏】尚永琪:从神兽到吉祥物——狮子文化溯源之五

从神兽到吉祥物——狮子文化溯源之五

尚永琪

对万物生息的自然来讲,狮子仅仅是一种大型猛兽。然而对人类的文化体系而言,狮子则是一种符号。

当帝王们需要展示强权与残忍的时候,它的图像就是帝王的宝座、帝王的面目和帝王的象征;当将军们需要奋战沙场时,狮子又可以是铠甲上的威风、刀锋前的冷峻和盾牌上的胆气;当在冰冷的自然法则和统治强权下微弱生存的芸芸众生们需要心理安慰时,狮子图像又被想象成辟邪吉祥的守护神。

当我们审视在不同的历史时空里被艺术家们创作出来的、发挥各种不同功能的狮子图像时,就会惊讶得嘴巴都合不拢,因为差别实在是太大了,不是太逗,就是太猛。

先看看法国动物学家米歇尔·丹尼斯·于洛为我们拍摄的非洲雄狮的王者之相吧。

在酷热的非洲草原上,这头鬣毛厚重、迎风飞扬的狮子王被定格在那片刻的宁静与深沉中,若有所思地放眼远眺,它在看什么呢?紧闭的嘴巴、深邃的目光和昂然的气势,将狮子王的“王者气度”表现得淋漓尽致。

像这样在野外生存的狮子的图像,能将其自然状态下的瞬间动作与表情定格在画笔或镜头下,没有长期的同野生狮子朝夕相处的经历和观察,是不可能的。我们今天可以见到的中国古代人对于狮子的图像描绘,大多都是想象化的,有一部分虽然也是来自对真狮子的描摹,但是由于被观察或描摹的对象是进贡而来养在皇家苑囿中的狮子,自然就少了那种野生狮子的气质与神情,所以现存的元明清时期的一些宫廷画家的写真作品,狮子都是那种体态松弛、萎靡不振的样子。

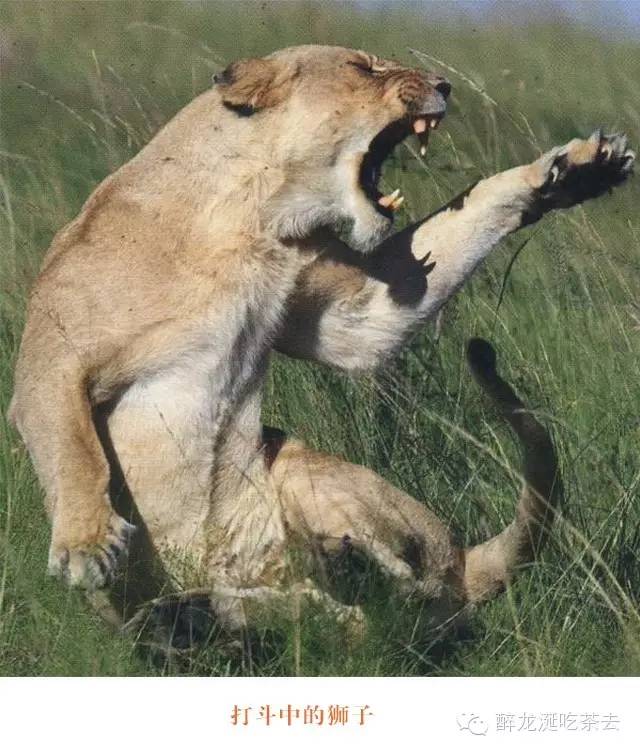

不过一些流传下来的唐代时期的艺术家的狮子形象作品,则是在观察野生狮子的基础上创作出来的,因为它将野生狮子的瞬间动作很逼真地用画笔定格了下来。如这幅被定名为“狮子舞纹”的唐代织锦上的狮子图案,就是一头立起身子准备搏斗的狮子的画面。

如果我们把这幅在花丛中张牙舞爪的狮子的形象同今天的动物学家拍摄下来的野生非洲狮打斗的瞬间做个对比,就会发现创作这幅“狮子舞纹”图样的唐代艺术家对于野生狮子的生存状态具有相当程度的了解,从而也可以判断,这样的纹样,可能并不是本土艺术家的作品,而是来自西亚或中亚的亚洲狮栖息地的艺术家的创作,否则不会有机会观察到野生狮子的这种瞬间动作姿势。

对于狮子之凶猛与力量的表现,是古代狮子栖息地的艺术作品的一个主旨,因为这是最能表现强权与暴力的一种符号。其基本构图一种是表现大型猛兽之间的对抗,另一种则是表现力士、英雄或国王制服狮子的场景——当然,其中有很多是臆想出来的场景。

狮子与野牛搏斗的构图在古代的欧亚大陆是司空见惯的主题,还有一种是狮子与野猪对抗的场面。这块雅典时期的雕像基座上,就浮雕着一头凶猛的狮子与野猪对峙的画面。野猪鬃毛直立、獠牙勾曲,双目圆瞪,四肢劲蹬,一副低首猛冲的样子;狮子图像虽残,但鬣毛蓬张、巨口咆哮,前爪遒劲按地,正准备一跃而起,征服野猪。这幅浮雕充满了极度的张力,将野猪狮子这两种体型巨大的野兽即将撕咬在一块的跃起瞬间定格了下来。

国王与狮子对抗并征服狮子的图像,在萨珊波斯时期以狮子主题的艺术品中比较常见,这些画面中,国王总是被描摹得英勇无比,而狮子则被或多或少地置于“可怜虫”的位置。如这个萨珊时期的银盘就是个典型例证,这是公元5世纪的作品。画面中,波斯国王身穿铠甲和类似豹皮的战裤,腰间配着一把长剑,他的左右手各持短剑,分别插入两头狮子的颅顶,脚下还踩着一头奄奄一息的狮子。一身搏三狮,有这样勇敢的国王吗?显然没有,这只是一个象征,象征波斯王的战无不胜和不可侵犯。

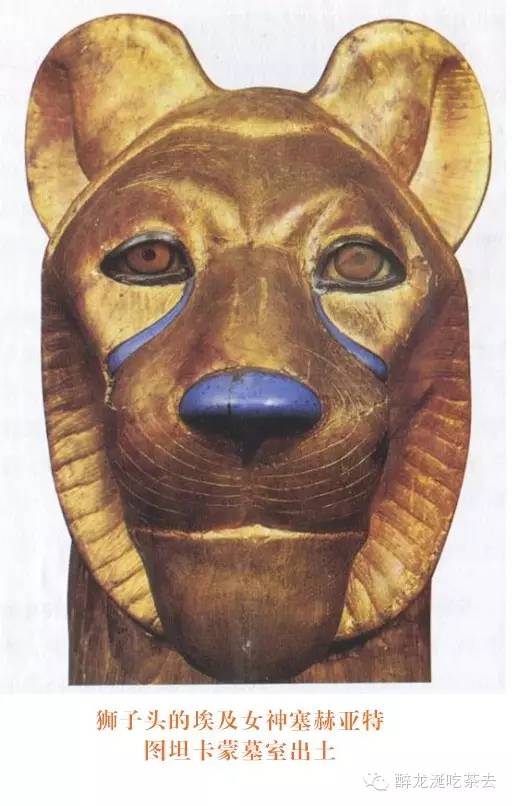

中国古代那些在街头巷尾讲故事的手艺人总是喜欢把帝王描写成“两耳垂肩、双手过膝”的非凡之相,殊不知这样的形象其实是典型的“毛驴”。如果他们见过真正的雄狮的样子,就不会犯这样低级的错误了,而是会把帝王们塑造成雄狮一样的威猛智慧。在有狮子生存的西亚等古代地区,不但国王们被很幸运地描绘成狮子或战胜狮子的人,而且他们的神也往往被描绘成狮子。如古埃及的女神塞赫亚特就被表现成一头蓝鼻头的狮子,这是图坦卡蒙墓室出土的埃及第十八王朝的作品。

对于狮子与神的关系方面,古代的埃及人显然是最大胆的、最具想象力的天才,他们要么是硬生生地将狮子的头安在神的脖子上,要么就是将神的脑袋安在狮子的身体上——总之,目的是要达到威震凡人的效果。

狮子头女神瓦杰特就是其中的典型,她是下埃及王朝的守护神。托勒密王朝后期的这尊雕像展示了这尊女神略显拘谨的形象。古埃及的艺术家们以中规中矩的塑造神的手法,展现了这位女神神情沉静、目不斜视地行走的样子。标准的美女身材、机械式下垂的双臂和修长的手指,再配上一副狮子的脑袋和眼镜蛇的头冠,人类眼中的性征之美与心中的力量象征完美地嫁接在一起,表达了权力掌握者千秋万代既美又威的渴望。

与女神瓦杰特相比,古代亚述人的保护神就显得有些张牙舞爪,如这幅守护在亚述王宫门口的人身狮头的守护神,就是手持利刃、狮面獠牙的战斗状态。这是大约公元前645-635之间的浮雕作品。狮头上还长有牛角。严格地说,这种头像可能已经不是狮子,而是一种各类凶恶动物元素拼凑成的集合体了——这就是古代那些原始宗教体系里面的神,是只能祈求而无法交流的对象。

狮子脑袋安在人的身体上的这种造型,在气质与神态上更接近于狮子,直观威慑力非常强烈。而那些狮子身加人头的神像,则由于五官的奇妙表达效果,使之在观感上更接近于人,其中一些造像甚至显得非常可爱——通过眼神与气质,是一种似乎可以同人交流的神像。

著名的狮身人面像是人的脑袋安到狮子身体上的神像杰作,而图图神(Tutu)更是这方面的经典创作。在埃及神系中,图图是智慧与战争女神内斯(Neith)的儿子,如这尊创作于公元前300—公元前150年之间的图图的神像,面部看起来是一个俊美的青年——其实他的神格很复杂,既是一个神力超强

的胜利之神,也是一个神圣的王者,又是一个可怕的恶魔。这种被俗称为“斯芬克斯”的神像,虽然有狮子的身体,但是已经没有狮子的那种威猛刚烈气质。后来在印度大陆的印度教神庙的走廊、门口也常能见到这种模样的可爱造型,如印度的本地治里市附近的一座印度教寺庙中的这尊斯芬克斯浮雕,大约是公元1000年左右的作品,整体肥硕圆润,面带微笑,头戴宝冠,项饰珠链,举爪甩尾,显得活泼生动、顽皮可爱。

这种用狮身或狮头创造出来的神的形象,并没有随着狮子文化的东传而在中国文化中扎下根来。中国文化中的狮子图像,无论是在陵墓的神道两侧,还是寺庙官衙的门口,自然都是具有辟邪与守护功能的“神兽”,但已经不是古埃及或萨珊波斯文化中那种具有复杂神格的神,没有那么多的寓意了——在民间文化中,狮子图像甚至就是一个可以看家护院的大狗而已。

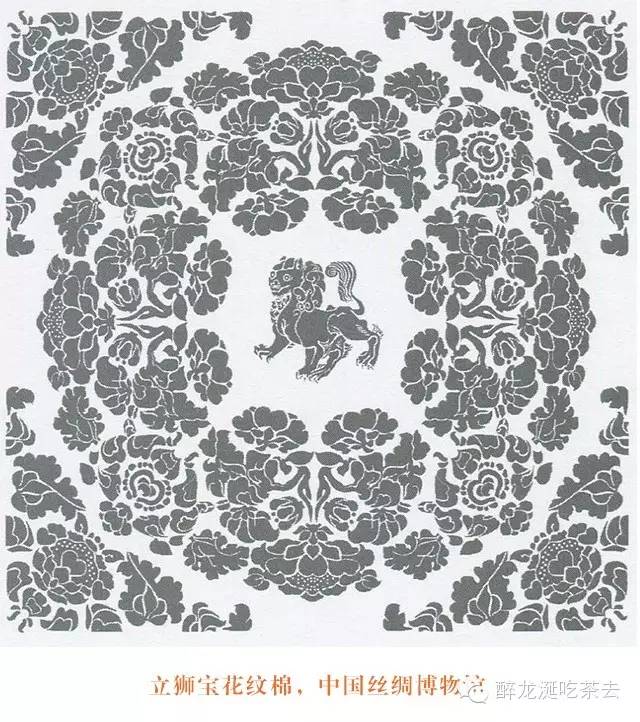

因而,完全中国化的神兽狮子,既没有那种怪异神秘的造型,也没有那种凶狠暴力的神态,至多是看起来有威严感。尤其是佛教艺术中的狮子和民间狮子造型,大多顽皮可爱、憨态可掬,是一种吉祥的图案。如中国丝绸博物馆所藏的唐代“立狮宝花纹锦”中的立狮,就是这样典型的吉祥狮子。

此件织锦只有蓝、白两种颜色,但是图案极其华丽。织锦以大窠宝花花卉为环,环中是一站立的狮子,环外也饰以宝花花卉纹。这件织锦时代在盛唐之际的8—9世纪。团窠环中的狮子,双耳直立,头鬃卷曲,躯体肉丰骨劲,健硕丰满,狮尾上翘,浑身充满力量和活力。

团窠图案是指环状纹样带形成的圆形区域中设置主题纹样的形式,是丝绸图案中一种常见排列方式,这类主题纹样大多是动物。最先出现的团窠图案应是连珠纹团窠,出现于公元5—6世纪,是中亚丝绸图案的主要排列样式之一。随后联珠纹锦传入中国,并广为流传。到了唐代初期,符合中国审美的花卉环代替联珠环,与动物纹样结合,形成了新的团窠图样。花环团窠图样出现于初唐,盛行于盛唐,晚唐仍然流行。

宝华图案原本是简单的四瓣小花,隋唐之交时,瓣式小花变得丰满,花瓣的轮廓更为细腻,层次也较多,与四瓣小花截然不同,此时也就有了“宝花”的名称。宝花在其发展过程中,吸收了多种花卉纹样题材,牡丹、莲花、忍冬、卷草、葡萄、石榴等要素在宝花中均能找到,因此宝花没有单一纯粹的花卉原型,而成为一种综合了各种花卉要素的想象性图案。此件织锦图案中的宝花团窠环中的宝花,大花阔叶,肥厚繁茂,有的叶与花儿几乎成为一体,不易分辨。花卉图案已具有写实风格,总体造型如牡丹,而花蕾如莲蓬。

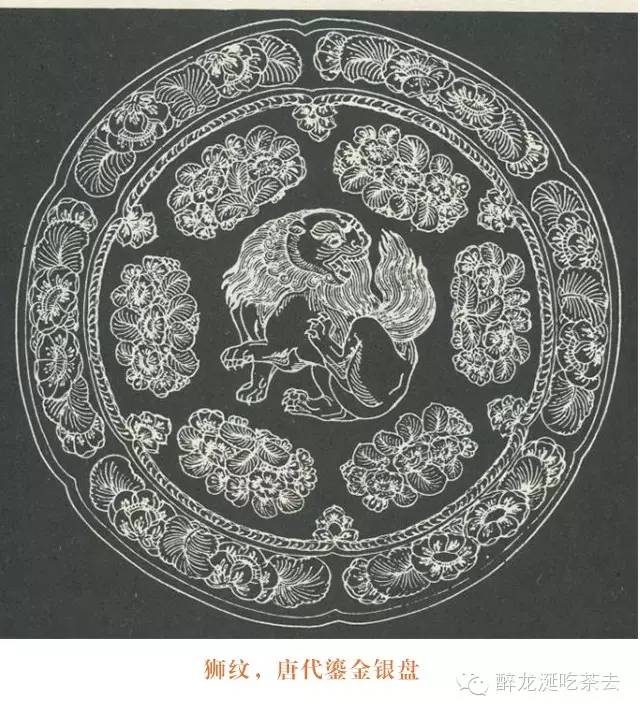

考古发现的另一件唐代的鎏金银盘上的狮子纹样,也是团花锦簇,中间的狮子坐在花丛中,尾巴像拂尘一样迎风飘扬,神态可爱。

在这样美丽的花团锦簇中活泼扬尾的狮子造像,带给人们的自然也是阳光、活力和吉祥如意的感觉。这样令人产生爱怜之意、亲切之感的狮子图像,我们还能找出好多例证和样本。

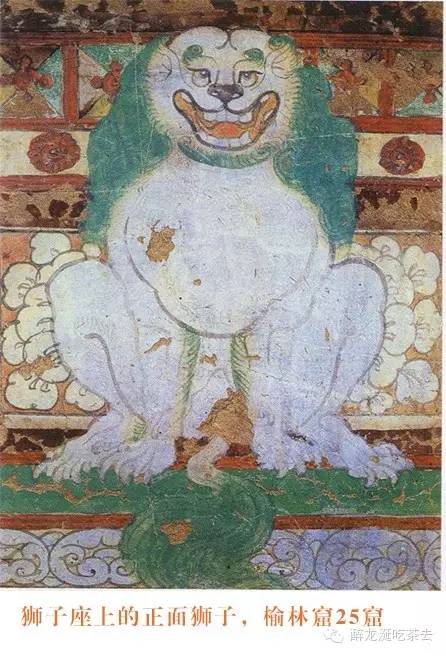

榆林窟25窟中,中唐时期绘制的佛陀狮子座上,中间的一头狮子正面蹲立,狮子坚实的胸脯、强壮的四肢、卷曲茂盛的鬃毛、有神的双目、漂亮的眉毛,还有那被夸张性地描绘出来的“U”型的口部和排列整齐的牙齿,共同构成了一副“笑狮子”的图像。

在中国民间,吉祥狮子的造型不论如何千变万化,但是其可爱、顽皮与活泼的主体风格是不变的。如这个大约是17世纪的藏式风格的鎏金着色的浮雕狮子铜像,虽然牙齿尖利、头颅庞大,透露出一种不言自威的狮子王霸气,但是那种肥硕的身躯、翘起的尾巴和眼中露出的淳朴稚气,则洋溢着顽皮、轻松的气息。

显然,对于狮子造像的这种“吉祥化”趋向,是完全跟自然狮子的形象背离的——不仅仅是对狮子神态由“凶猛”向“可爱”转化,而且随着狮子造像的不同功能又有着不同的塑造原则。如守护大门口的蹲狮,其最引人瞩目的就是狮子头,所谓“十斤狮子九斤头”,头同身子的比例是严重失调的。

但是,当狮子要被作为坐骑的时候,就对狮子的身体比例提出了较高的要求,那就是神骑在狮子背上的时候,狮子既要威猛,也要有可爱的亲近感,更要能支撑起神的身躯来——要求狮子的身躯必须粗壮有力。典型事例是佛教造像中文殊菩萨的坐骑狮子,其头同身体的比例其实更接近于马的比例,最明显的是一些塑像中狮子的尾巴往往就被塑造成马尾一样。这种用马的特征与比例来塑造狮子的做法,也影响到了日本等东亚国家的同类艺术品,如这尊日本16世纪的文殊菩萨所乘狮子的单独造像,就是这样的典型标本。

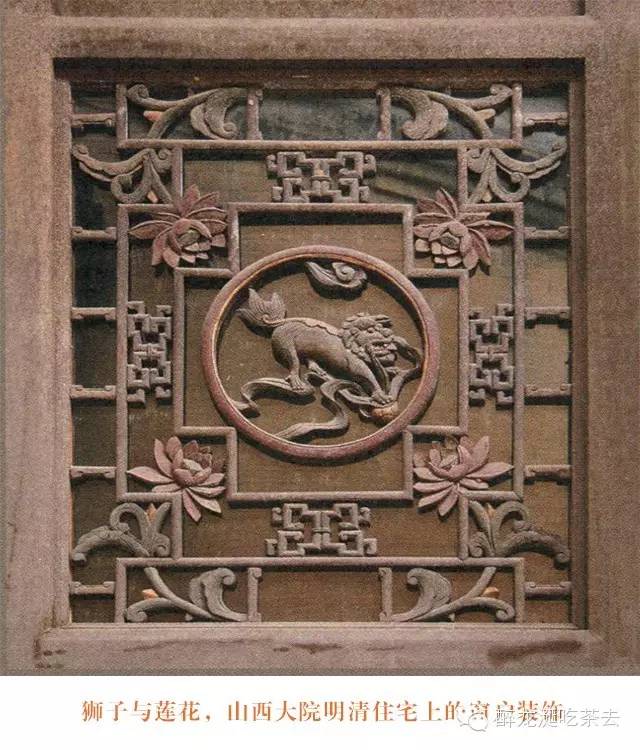

作为吉祥装饰图样的狮子,在中国传统建筑装饰和器物装饰中花样繁多,千姿百态,其材质有石雕、砖刻、木雕、彩绘。如这铺在山西地区的古建筑宅院的影壁上的狮子,就是分块烧制出来的砖雕,这样拼接出来的图案面积大,但又不失生动活泼。尤其是狮子的头部极其夸张,双眼炯炯有神,口大面阔,既具威严之相,又不失可爱之态。

山西明清时期的大宅院窗户上的莲花与狮子的装饰图案更是相得益彰,吉祥如意,生动活泼。

而江苏苏州吴县古建筑上门楼垂柱上有雕罗汉与小狮,罗汉为寒山与拾得。寒山与拾得两位大师,是佛教史上著名的诗僧,是唐代天台山国清寺高僧,相传是文殊菩萨与普贤菩萨的化身。寒山拾得后被人们传说成理想中的“和合二仙”。传说他们手持的物品,那荷花是并蒂莲的意思,盒子是象征“好合”的意思,都是幸福美满、吉祥如意的寓意。这件雕刻中的寒山与拾得都满面笑容、阳光温暖。尤其是他们脚下面的狮子,向下垂立在柱头,一雌一雄,生动稚气,异常可爱。

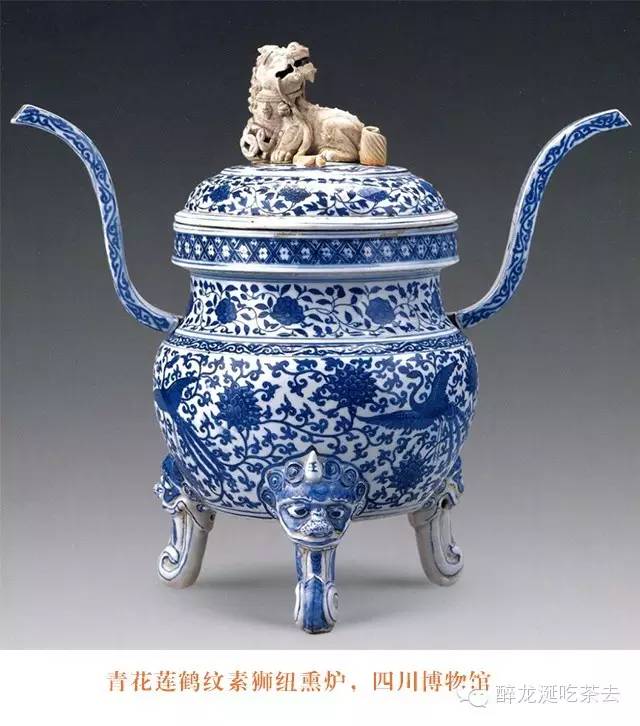

在器物上装饰的狮子,熏炉比较常见。这件明代嘉靖年间的“青花莲鹤纹素狮纽熏炉”就是个典型代表。它是江西景德镇窑产品,胎质细腻洁白,青花蓝中泛紫,配置素狮纽圆盖,三兽形足,通体绘串枝莲、飞鹤纹,两侧各有一翅式长耳,三兽形足狮头额上用青料书写一“王”字,突出了狮子王的威风。在这件器物的装饰上,卧在熏炉盖上回首发“狮子吼”的素面狮子和熏炉足上的狮子王两相辉映,自然和谐。

如果要寻找最萌的狮子造型,那就无过于民间流行的一种“拴娃狮子”,又叫做“炕头狮子”,它是寻常百姓家放置在炕头用来拴小孩子的。在近代之前的漫长时间内,以中原为中心的很多农村地区都有这样的狮子,它既是镇宅之宝,又是吉祥守护者,关键是这种体量不大的石狮子,可以把咿呀学语的小孩用布条之类的绳子拴在上面,避免孩子掉下炕去。如这尊眼窝深陷、后爪挠头的炕头狮子,就透出一种可爱、顽皮的稚气;炕头狮子的变形,是完全按照“萌”的原则前进的,它已经大踏步地脱离了守护大门的蹲狮的那种雕塑原则,如下面这件征集品,虽然我们无法确定它的确切年代,但是这种造型之独特,神态之可爱,使得看到它的人都会忍俊不禁、哈哈大笑。

在中国的传统图样中,作为吉祥物的狮子,最有名的当然莫过于“狮子戏球”,有“双狮戏球”、“三狮戏球”,还有“九狮戏球”。

双狮子嬉戏的图样在敦煌壁画中就有反映,而在陕西出土的唐代金银器中,有一件双狮纹金铛。铛在古代是炊器,唐代也用当铛煎药器具。道教炼丹术讲究使用金银制作的药具。这件金狮铛造型优美,制作精细,当是皇室使用的药具。这件金铛是1970年陕西省西安市南郊何家村基建工地唐代窖藏出土,高3.5cm,口径9.2cm,柄长2.9cm,重268克。金铛为侈口、翻沿、圜底,三兽足,叶芽形单柄,捶打成型,花纹平錾,鱼子纹底纹。柄及兽足均焊接于腹上。器外底部中心分出9条水波纹曲线,将外壁划分为9个S形区间,内填以双鸟衔绶、双鸟衔方胜、立狮及花卉等纹饰。器内底饰高浮雕式的双狮相搏纹。从铛腹9个分区内及铛内底麦穗圆框中的立狮纹作法来看,还有着较多的西方外来影响,但是铛这种器形则是中国式的。

这件铛中嬉戏的 “双狮纹”,应该是后代双狮戏毬的早期图样之一。“狮子戏毬”是起源于狮子舞中狮子郎手中所持的毬,在宋代的器物装饰中,狮子戏毬的纹样开始多了起来。因为绣毬之圆可以上下左右四面八方地转动,所以宋人把“绣毬”纹样称作“转官毬”,期望官运亨通,常用作“仕途显达”的祈愿。也有把“狮子戏毬”同“富”字结合起来的纹样,那就是期望时来运转,大富大贵。所以,“狮子戏毬”是同其“毬”可以“转”的特性联系在一起而产生的吉祥图样。如福建泰宁出土南宋银器“银鎏金狮子戏球纹八方盘”,四川泸县宋墓出土“狮子戏球纹砖雕”,内蒙古阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓出土的辽代“银鎏金双狮纹果盒”,都是这一吉祥纹样的典型作品。