研究前沿

敦煌藏经洞之谜发覆

摘要: 敦煌莫高窟藏经洞文献是中国近代学术史上最重要的发现之一。但藏经洞封闭的原因和藏经洞文献的性质,一直是一个未解之谜。本文作者认为藏经洞文献以佛经残卷为主体,其入藏与莫高窟所在三界寺僧人道真修复佛经的活动密切相关。后唐长兴五年(934)前后,后来担任敦煌都僧录的道真开始大规模的佛经修复活动,藏经洞就是道真汇聚修复材料的“故经处”,它和三 ...

敦煌莫高窟藏经洞文献是中国近代学术史上最重要的发现之一。但藏经洞封闭的原因和藏经洞文献的性质,一直是一个未解之谜。

本文作者认为藏经洞文献以佛经残卷为主体,其入藏与莫高窟所在三界寺僧人道真修复佛经的活动密切相关。后唐长兴五年(934)前后,后来担任敦煌都僧录的道真开始大规模的佛经修复活动,藏经洞就是道真汇聚修复材料的“故经处”,它和三界寺的藏经处其实是两回事。道真搜集敦煌各地寺庙的废旧经本,目的在于“修补头尾”。那些经过修复配补成套的经本,配入藏经处;剩下的残卷或复本,则仍作为修复材料放在“故经处”备用,并最终成为藏经洞文献的真正来源。至于藏经洞的封闭,则可能与道真主持的修复工作结束有关。

1900年6月22日,一个偶然的机会,道士王圆禄在敦煌莫高窟第17窟(俗称“藏经洞”)发现了大批写本文献(少量为刻本)。文献内容涉及中国11世纪以前(尤其是4世纪至10世纪)的历史、政治、经济、宗教、语言、文学、科技、社会生活和中外关系等各个方面。其数量之多、价值之高、影响之大,震动了整个世界。敦煌文献中有明确纪年的最早写本为抄写于东晋升平十二年(368)的《法句经》(甘博1号),最晚为《大宋咸平五年壬寅岁(1002)七月十五日敦煌王曹宗寿、夫人氾氏添写报恩寺藏经录》(俄弗32号),前后跨越600多年,历经十余个朝代。据最晚的纪年推断,藏经洞的封闭时间应在11世纪初。但封闭的具体原因,一直是一个未解之谜;与之相关的藏经洞的性质,也长期困扰着海内外学术界,包括避难说、废弃说、书库改造说、佛教供养物说、排蕃思想说、三宝崇拜说等,众说纷纭。其中提出较早且影响较大的是避难说和废弃说。所谓避难说,是指藏经洞的封闭是为了躲避战乱。在某种紧迫的威胁来临之前,僧人把经卷、绢画等封存起来。至于躲避什么战乱,又有种种猜测,迄无定论。废弃说是指藏经洞的文献都是废弃不用之物,但又不宜随便丢弃,便集中起来加以封存。但以上种种说法,都有较多的猜测成分,未能得到广泛认同。

1990年,施萍亭提出,藏经洞文献应与三界寺僧人道真修复佛经有关。荣新江也认为“道真从各寺收罗来的古坏经文,也作为有待修补的材料保存在三界寺,并最终进入藏经洞”,“藏经洞的主体文献佛典和供养具,原是三界寺的藏经和资产”。郑炳林进而认为“藏经洞出土的藏经就是三界寺的藏经,藏经洞是三界寺的图书馆”。林世田等通过对中国国家图书馆藏敦煌写卷的考察,认为“藏经洞文献文物与道真收罗古坏经卷和修补佛典的活动有密切的关联,修补古坏经文应是三界寺藏经的重要来源”。

近十年来,本课题组对业已刊布的敦煌文献作了全面普查,深刻感受到敦煌文献实际上是以残卷或残片为主体,它们确实与道真有密切关系,甚至可以说,藏经洞就是道真安放修补佛经材料的场所。藏经洞的封闭,则可能与道真主持的修复工作结束有关。

在这个话题正式展开以前,有必要先认识一下本文关注的核心人物———道真和尚。道真俗姓张,19岁时已是敦煌莫高窟三界寺沙门。北敦5788号(北747;柰88)《佛说佛名经》卷一三末题:“沙门道真修此经,年十九,俗性(姓)张氏。”施萍亭推测这一年可能为长兴五年,近是。道真长兴五年编《见一切入藏经目录》(北敦14129号)中有“官写《大佛名经》一部,一十八卷”,也许正是北敦5788号道真修补的《佛名经》。那么道真“年十九”这一年确应是长兴五年或前后一二年。大约950年至985年间,道真出任沙州释门僧正。敦研322号《腊八燃灯分配窟龛名数》末署“辛亥年十二月七日释门僧政道真”,“辛亥年”应为951年(十二月七日则已是952年);伯3238号《乾德二年(964)九月十四日沙州三界寺授女弟子张氏五戒牒》、伯3320号《乾德二年九月十五日沙州三界寺授女弟子张氏五戒牒》授戒人皆为“授戒师主释门僧正赐紫道真”;斯330号《雍熙二年(985)五月十四日三界寺道真授程惠意八戒牒》、斯4115号《雍熙二年(985)五月十五日沙州三界寺授八戒牒》授戒人皆为“授戒师主沙门道真”,后者应是省去了“释门僧正赐紫”字样。

大约986年至987年间,道真升任“都僧录”一职。斯4915号《雍熙四年(987)五月沙州三界寺授女弟子智惠花菩萨戒牒》授戒人为“传戒师主都僧录大师赐紫沙门道真”,则当年早些时候或此前一年道真已经出任都僧录。1伯3440号《丙申年三月十六日见纳贺天子物色人》,其中的“丙申年”《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑定作996年,甚是。文中有“张僧录黄绫子壹匹”的记载,这个“张僧录”应该也是指张道真,“僧录”即“都僧录”之略。这是关于道真有明确时间线索的最晚的一条记载。

道真最为人所熟知的是他下面这段话:

长兴伍年岁次甲午六月十五日,弟子三界寺比丘道真,乃见当寺藏内经论部帙不全,遂乃启颡虔诚,誓发弘愿,谨于诸家函藏寻访古坏经文,收入寺中,修补头尾,流传于世,光饰玄门,万代千秋,永充供养。(北敦14129号《见一切入藏经目录》,同一目录又见于敦研345号、斯3624号)。

道真搜寻的这些“古坏经文”去哪儿了?它们和藏经洞文献是什么关系?藏经洞为什么要封闭?这是下文要回答的问题。

一、敦煌文献的主体是残卷

要讨论藏经洞的性质,首先就必须对藏经洞文献的完整和残缺情况有一个准确的评估。

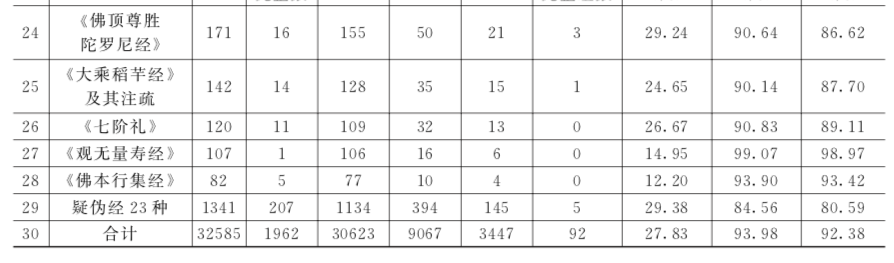

(一)残卷的比例

如众所知,敦煌文献主要是佛教文献,后者约占敦煌文献总数的90%以上,而这些文献,又以残卷或残片居多。但残缺的比例究竟有多大,以往人们往往只有一个感性的认知,具体残缺到何种程度则语焉不详。方广锠说:“所留下来的五六万号遗书,绝大部分是残破不全的,或者首残,或者尾残,或者首尾均残。”后来他在深入调查编目的基础上,作过如下统计:“中国国家图书馆收藏敦煌遗书总计为16578号。其中同时具有天竿和尾轴的佛典,只有8号......英国共收藏汉文敦煌遗书14000号,其中真正完整的卷轴装,只有30号。”《妙法莲华经》《大般若波罗蜜多经》《金刚般若波罗蜜经》《大乘无量寿经》《金光明最胜王经》《大般涅槃经》《维摩诘所说经》《佛名经》是敦煌文献中留存卷号最多的八部大经,约占全部敦煌文献卷号的三分之一以上。据方广锠统计,中国国家图书馆藏这八部大经敦煌本的总号数为10940号,其中某卷首尾完整的仅466号,占总号数的4.3%。最近,本课题组普查了这八部大经在所有已刊布敦煌文献中的完整度情况,结果如表1所示。较之中国国家图书馆藏卷,全部已刊布的敦煌文献中八部大经的完整度略有提高,不过也仅占5.18%。需要特别强调的是,表1中所谓的“完整”,是指一部经中的某一卷首尾完整,而不是整部经完整无缺。若用整部经来统计,除了《大乘无量寿经》《金刚般若波罗蜜经》(仅一卷)以外,其他六部大经能拼成一部完整写经的恐怕少之又少。如《大般若波罗蜜多经》600卷的大经,甚至连一部完整的也无法凑齐(《大般若波罗蜜多经》某一卷整卷全缺的就有七卷之多,详见下文)。

(二)从残卷缀合看藏经洞的原貌

如上所说,敦煌文献绝大多数是残缺不全的,残卷比例达90%以上。那么这种残缺情况是不是藏经洞发现之后人为造成的?

法国伯希和是继英国斯坦因之后,较早进入敦煌藏经洞查看敦煌写卷的探险家,他曾这样描述当时看到的每包写卷的情形:“余解数版观之,其中写本或失首,或缺尾,或中裂,亦有仅存标题者。”这应该是对藏经洞文献发现之初藏品完缺真实情况的披露。

通过对残卷缀合情况的分析,我们可进一步回答这个问题。为方便讨论,以下凡是残缺不全的卷子,所存行数不足一纸的称为“残片”,所存行数超过一纸的则称为“残卷”,但一般情况下则统称为“残卷”。

近十年来,在对业已刊布的敦煌文献作全面普查的基础上,本课题组正持续对敦煌残卷作系统全面的缀合。3按目前已经缀合的成果来看,可缀合的残卷比例在四分之一以上。也就是说,假定敦煌文献的总数为7万号,那么可缀合的残卷数就达17500号以上,数量极其惊人。仍以敦煌文献中的八部大经及其他部分我们已作过缀合的佛经为例,其可缀残卷比例、缀前残卷比例、缀后残卷比例等数据如表1所示。

敦煌残卷的可缀比例如此。下面笔者试以《金光明最胜王经》为例,作进一步的分析。

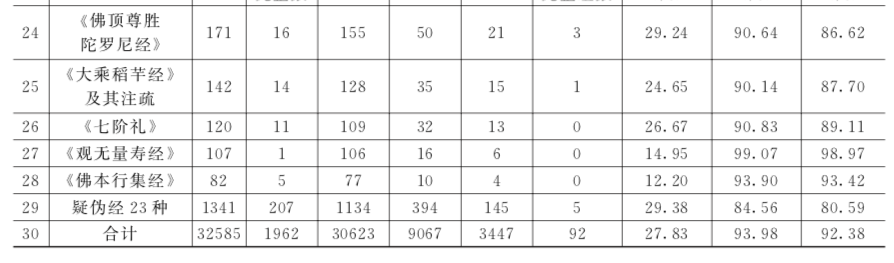

中国国家图书馆、英国国家图书馆、法国国家图书馆和俄罗斯科学院东方文献研究所是敦煌文献的四大收藏机构。根据统计,四大馆藏《金光明最胜王经》写卷达1885号,占《金光明最胜王经》敦煌写卷总数的95%,其中国家图书馆藏《金光明最胜王经》写卷875号,有392号可与其他写卷缀合;英藏522号,有132号可与其他写卷缀合;俄藏444号,有214号可与其他写卷缀合;法藏44号,有9号可与其他写卷缀合。其具体缀合情况如表2所示。

(1)国家图书馆藏卷“残卷+残卷”“残卷+残片”缀合的比例都很高,其中本馆藏卷互缀83组,与其他馆藏缀合66组;英藏分别只有11组、32组;俄藏分别只有2组、27组;法藏只有与其他馆藏缀合5组。可缀比例相差悬殊是有原因的。据记载,1910年国家图书馆藏卷运送北京途中,李盛铎等人与押运者监守自盗,盗取部分卷子后又割裂写卷以充数,国家图书馆残卷可缀比例奇高,很可能与此有一定关系。李盛铎藏卷现归日本武田科学振兴财团所属杏雨书屋所有(以“羽”编号),国家图书馆藏卷颇有可与杏雨书屋藏卷缀合者,如《金光明最胜王经》写本羽348号+北敦6510号、北敦8516号+羽457(16号)+羽457(2号)、羽261号+北敦2609号三组可以缀合,缀合方式皆系“残卷+残卷”缀合,衔接处所有裂痕皆呈竖直向下之势,带有人为撕裂的痕迹,很可能就与李盛铎等人监守自盗有关。

(2)俄藏卷“残片+残片”缀合的比例很高,本馆藏卷互缀、与其他馆藏缀合分别达57组、12组;国家图书馆藏卷只有20组、5组;英藏只有22组、9组;法藏只有馆藏互缀2组。俄藏残片与其他馆藏残片缀合的12组中,与英藏缀合的有8组,与国家图书馆藏缀合的有4组。另外俄藏以“残卷+残片”形式与其他馆藏缀合的27组中,俄藏残片与英藏残卷缀合1组,俄藏残片与国家图书馆藏残卷缀合25组。由此可见,俄藏残片不但数量多,并且相当一部分可以与国家图书馆藏、英藏写卷缀合。四大馆藏中,俄藏入藏时间最晚,1914—1915年,奥登堡在敦煌把藏经洞中的碎片也席卷而去,俄藏的不少碎片正是从英藏和国家图书馆藏卷上掉落下来的。

由此可见,藏经洞文献发现后,确有部分写卷的撕裂是流散过程中人为造成的,但这些残卷的比例应该不会太大。更大量的写卷应该是原本就以残卷或残片的形式保存在藏经洞中。即便那些可以缀合的残卷或残片,如《金光明最胜王经》英藏以“残卷+残卷”形式本馆藏卷互缀2组,与其他馆藏缀合13组;俄藏“残片+残片”形式本馆藏卷互缀达57组,这些残卷或残片多数可能就是原本以分离的状态保存着的。

尽最大可能缀合以后,敦煌写卷的完整度自然会有所提高。根据表1对近百种共计32585号敦煌佛经写本的统计,缀合前某一卷基本完整的仅1962号,残卷数达30623号,残卷比例为93.98%;缀合后某一卷基本完整的写卷增加了92号,残卷比例虽略有降低,但也仍达92.38%。就具体佛经而言,如《金光明最胜王经》,普查所得写卷总数为1977号,其中某一卷基本完整的69号,完整写卷仅占总数的3.5%;缀合以后,大多数缀合而成的写卷依然是残卷甚至残片,某一卷首尾完整数增加了19件,完整数提高到5.91%(88÷(1977-770+282))。又如《大般若波罗蜜多经》,汉文写卷总数为4881号,其中某一卷首尾完整的为318号,完整写卷仅占总数的6.5%;缀合以后,大多数缀合而成的写卷依然是残卷甚至残片,某一卷首尾完整数增加了29件,完整数提高到9.5%(347÷(4881-1906+679))。但即便如此,残卷或残片依然是绝大多数。如以整部完整的十卷本《金光明最胜王经》和六百卷本《大般若波罗蜜多经》经本而言,完整数还会低很多。其他佛经写卷的情况大体相仿。由此可见,无论是缀合前,还是缀合后,残卷或残片都占绝大多数。这的确就是藏经洞文献的原貌。

二、三界寺“经藏”与“故经处”

如上所说,敦煌文献以残卷为主。随之而来的问题是,藏经洞文献为什么以残卷为主?这些残卷汇聚在一起的目的是什么?这些残卷与三界寺藏经是什么关系?这是接着需要深究的问题。

三界寺位于莫高窟前,是晚唐五代敦煌佛教官寺之一,如前所说,三界寺僧人道真曾长期担任敦煌地区的最高僧官———都僧录,可见其地位非同一般。荣新江认为藏经洞的主体文献佛典和供养具都来自“三界寺的藏经和资产”,包括三界寺“供养经和画”,也包括“道真从各寺收罗来的古坏经文”;郑炳林认为藏经洞出土的藏经就是三界寺藏经,来源于抄经、供养经、收集诸寺古坏经文、乞经等四个方面。2这两种观点都有一定道理,但笔者认为藏经洞文献的主体源自道真搜罗的古坏经文,而三界寺的藏经则另有其地。

(一)三界寺的“经藏”

人们指称敦煌文献为“废弃”物,一个主要理由是敦煌文献以残卷为主,而完整的写卷数量极为有限。如方广锠指出,唐代会昌废佛以后到宋初,全国的藏经基本上均以唐智昇《开元释教录·入藏录》为基础而组织,但敦煌遗书中的佛典只有170部左右,约占《开元释教录·入藏录》的七分之一,即便是这些佛典,除少数单卷经、小部头经及若干当时极为流通的经典尚称完整之外,绝大部分佛典也是帙残卷缺、珠零璧碎。敦煌佛教兴盛,统治者崇信,晚唐、五代敦煌教团曾向内地乞求经本,请得包括金银字大藏经多部,补足了本地的大藏。因此,“根据藏经洞封闭前敦煌存有的完整的大藏经以及多部金银字大藏经没有被收入藏经洞,收入藏经洞的全部是单卷残部,碎篇断简,乃至破烂不堪的残卷废纸的事实,‘避难说’确难使人信服”。因而他赞同藏经洞文献为“废弃说”。其实,这与人们把三界寺藏经与藏经洞藏经混为一谈有关。

本文作者认为藏经洞文献以佛经残卷为主体,其入藏与莫高窟所在三界寺僧人道真修复佛经的活动密切相关。后唐长兴五年(934)前后,后来担任敦煌都僧录的道真开始大规模的佛经修复活动,藏经洞就是道真汇聚修复材料的“故经处”,它和三界寺的藏经处其实是两回事。道真搜集敦煌各地寺庙的废旧经本,目的在于“修补头尾”。那些经过修复配补成套的经本,配入藏经处;剩下的残卷或复本,则仍作为修复材料放在“故经处”备用,并最终成为藏经洞文献的真正来源。至于藏经洞的封闭,则可能与道真主持的修复工作结束有关。

1900年6月22日,一个偶然的机会,道士王圆禄在敦煌莫高窟第17窟(俗称“藏经洞”)发现了大批写本文献(少量为刻本)。文献内容涉及中国11世纪以前(尤其是4世纪至10世纪)的历史、政治、经济、宗教、语言、文学、科技、社会生活和中外关系等各个方面。其数量之多、价值之高、影响之大,震动了整个世界。敦煌文献中有明确纪年的最早写本为抄写于东晋升平十二年(368)的《法句经》(甘博1号),最晚为《大宋咸平五年壬寅岁(1002)七月十五日敦煌王曹宗寿、夫人氾氏添写报恩寺藏经录》(俄弗32号),前后跨越600多年,历经十余个朝代。据最晚的纪年推断,藏经洞的封闭时间应在11世纪初。但封闭的具体原因,一直是一个未解之谜;与之相关的藏经洞的性质,也长期困扰着海内外学术界,包括避难说、废弃说、书库改造说、佛教供养物说、排蕃思想说、三宝崇拜说等,众说纷纭。其中提出较早且影响较大的是避难说和废弃说。所谓避难说,是指藏经洞的封闭是为了躲避战乱。在某种紧迫的威胁来临之前,僧人把经卷、绢画等封存起来。至于躲避什么战乱,又有种种猜测,迄无定论。废弃说是指藏经洞的文献都是废弃不用之物,但又不宜随便丢弃,便集中起来加以封存。但以上种种说法,都有较多的猜测成分,未能得到广泛认同。

1990年,施萍亭提出,藏经洞文献应与三界寺僧人道真修复佛经有关。荣新江也认为“道真从各寺收罗来的古坏经文,也作为有待修补的材料保存在三界寺,并最终进入藏经洞”,“藏经洞的主体文献佛典和供养具,原是三界寺的藏经和资产”。郑炳林进而认为“藏经洞出土的藏经就是三界寺的藏经,藏经洞是三界寺的图书馆”。林世田等通过对中国国家图书馆藏敦煌写卷的考察,认为“藏经洞文献文物与道真收罗古坏经卷和修补佛典的活动有密切的关联,修补古坏经文应是三界寺藏经的重要来源”。

近十年来,本课题组对业已刊布的敦煌文献作了全面普查,深刻感受到敦煌文献实际上是以残卷或残片为主体,它们确实与道真有密切关系,甚至可以说,藏经洞就是道真安放修补佛经材料的场所。藏经洞的封闭,则可能与道真主持的修复工作结束有关。

在这个话题正式展开以前,有必要先认识一下本文关注的核心人物———道真和尚。道真俗姓张,19岁时已是敦煌莫高窟三界寺沙门。北敦5788号(北747;柰88)《佛说佛名经》卷一三末题:“沙门道真修此经,年十九,俗性(姓)张氏。”施萍亭推测这一年可能为长兴五年,近是。道真长兴五年编《见一切入藏经目录》(北敦14129号)中有“官写《大佛名经》一部,一十八卷”,也许正是北敦5788号道真修补的《佛名经》。那么道真“年十九”这一年确应是长兴五年或前后一二年。大约950年至985年间,道真出任沙州释门僧正。敦研322号《腊八燃灯分配窟龛名数》末署“辛亥年十二月七日释门僧政道真”,“辛亥年”应为951年(十二月七日则已是952年);伯3238号《乾德二年(964)九月十四日沙州三界寺授女弟子张氏五戒牒》、伯3320号《乾德二年九月十五日沙州三界寺授女弟子张氏五戒牒》授戒人皆为“授戒师主释门僧正赐紫道真”;斯330号《雍熙二年(985)五月十四日三界寺道真授程惠意八戒牒》、斯4115号《雍熙二年(985)五月十五日沙州三界寺授八戒牒》授戒人皆为“授戒师主沙门道真”,后者应是省去了“释门僧正赐紫”字样。

大约986年至987年间,道真升任“都僧录”一职。斯4915号《雍熙四年(987)五月沙州三界寺授女弟子智惠花菩萨戒牒》授戒人为“传戒师主都僧录大师赐紫沙门道真”,则当年早些时候或此前一年道真已经出任都僧录。1伯3440号《丙申年三月十六日见纳贺天子物色人》,其中的“丙申年”《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑定作996年,甚是。文中有“张僧录黄绫子壹匹”的记载,这个“张僧录”应该也是指张道真,“僧录”即“都僧录”之略。这是关于道真有明确时间线索的最晚的一条记载。

道真最为人所熟知的是他下面这段话:

长兴伍年岁次甲午六月十五日,弟子三界寺比丘道真,乃见当寺藏内经论部帙不全,遂乃启颡虔诚,誓发弘愿,谨于诸家函藏寻访古坏经文,收入寺中,修补头尾,流传于世,光饰玄门,万代千秋,永充供养。(北敦14129号《见一切入藏经目录》,同一目录又见于敦研345号、斯3624号)。

道真搜寻的这些“古坏经文”去哪儿了?它们和藏经洞文献是什么关系?藏经洞为什么要封闭?这是下文要回答的问题。

一、敦煌文献的主体是残卷

要讨论藏经洞的性质,首先就必须对藏经洞文献的完整和残缺情况有一个准确的评估。

(一)残卷的比例

如众所知,敦煌文献主要是佛教文献,后者约占敦煌文献总数的90%以上,而这些文献,又以残卷或残片居多。但残缺的比例究竟有多大,以往人们往往只有一个感性的认知,具体残缺到何种程度则语焉不详。方广锠说:“所留下来的五六万号遗书,绝大部分是残破不全的,或者首残,或者尾残,或者首尾均残。”后来他在深入调查编目的基础上,作过如下统计:“中国国家图书馆收藏敦煌遗书总计为16578号。其中同时具有天竿和尾轴的佛典,只有8号......英国共收藏汉文敦煌遗书14000号,其中真正完整的卷轴装,只有30号。”《妙法莲华经》《大般若波罗蜜多经》《金刚般若波罗蜜经》《大乘无量寿经》《金光明最胜王经》《大般涅槃经》《维摩诘所说经》《佛名经》是敦煌文献中留存卷号最多的八部大经,约占全部敦煌文献卷号的三分之一以上。据方广锠统计,中国国家图书馆藏这八部大经敦煌本的总号数为10940号,其中某卷首尾完整的仅466号,占总号数的4.3%。最近,本课题组普查了这八部大经在所有已刊布敦煌文献中的完整度情况,结果如表1所示。较之中国国家图书馆藏卷,全部已刊布的敦煌文献中八部大经的完整度略有提高,不过也仅占5.18%。需要特别强调的是,表1中所谓的“完整”,是指一部经中的某一卷首尾完整,而不是整部经完整无缺。若用整部经来统计,除了《大乘无量寿经》《金刚般若波罗蜜经》(仅一卷)以外,其他六部大经能拼成一部完整写经的恐怕少之又少。如《大般若波罗蜜多经》600卷的大经,甚至连一部完整的也无法凑齐(《大般若波罗蜜多经》某一卷整卷全缺的就有七卷之多,详见下文)。

(二)从残卷缀合看藏经洞的原貌

如上所说,敦煌文献绝大多数是残缺不全的,残卷比例达90%以上。那么这种残缺情况是不是藏经洞发现之后人为造成的?

法国伯希和是继英国斯坦因之后,较早进入敦煌藏经洞查看敦煌写卷的探险家,他曾这样描述当时看到的每包写卷的情形:“余解数版观之,其中写本或失首,或缺尾,或中裂,亦有仅存标题者。”这应该是对藏经洞文献发现之初藏品完缺真实情况的披露。

通过对残卷缀合情况的分析,我们可进一步回答这个问题。为方便讨论,以下凡是残缺不全的卷子,所存行数不足一纸的称为“残片”,所存行数超过一纸的则称为“残卷”,但一般情况下则统称为“残卷”。

近十年来,在对业已刊布的敦煌文献作全面普查的基础上,本课题组正持续对敦煌残卷作系统全面的缀合。3按目前已经缀合的成果来看,可缀合的残卷比例在四分之一以上。也就是说,假定敦煌文献的总数为7万号,那么可缀合的残卷数就达17500号以上,数量极其惊人。仍以敦煌文献中的八部大经及其他部分我们已作过缀合的佛经为例,其可缀残卷比例、缀前残卷比例、缀后残卷比例等数据如表1所示。

表1

就八部大经而言,表1中可缀比例最高的是《大般若波罗蜜多经》,可缀残卷占写卷总数的39.05%;最低的是《大乘无量寿经》,可缀残卷占写卷总数的11.42%。后者仅1卷,篇幅较短,是敦煌陷蕃后流行最广的佛经之一,故留存的完整文本相对较多,相应的可缀残卷也比较少。除八部大经以外,其他佛经残卷的可缀数也大多在25%以上,平均则达27.82%。敦煌残卷的可缀比例如此。下面笔者试以《金光明最胜王经》为例,作进一步的分析。

中国国家图书馆、英国国家图书馆、法国国家图书馆和俄罗斯科学院东方文献研究所是敦煌文献的四大收藏机构。根据统计,四大馆藏《金光明最胜王经》写卷达1885号,占《金光明最胜王经》敦煌写卷总数的95%,其中国家图书馆藏《金光明最胜王经》写卷875号,有392号可与其他写卷缀合;英藏522号,有132号可与其他写卷缀合;俄藏444号,有214号可与其他写卷缀合;法藏44号,有9号可与其他写卷缀合。其具体缀合情况如表2所示。

表2

分析以上数据,我们可以看到:(1)国家图书馆藏卷“残卷+残卷”“残卷+残片”缀合的比例都很高,其中本馆藏卷互缀83组,与其他馆藏缀合66组;英藏分别只有11组、32组;俄藏分别只有2组、27组;法藏只有与其他馆藏缀合5组。可缀比例相差悬殊是有原因的。据记载,1910年国家图书馆藏卷运送北京途中,李盛铎等人与押运者监守自盗,盗取部分卷子后又割裂写卷以充数,国家图书馆残卷可缀比例奇高,很可能与此有一定关系。李盛铎藏卷现归日本武田科学振兴财团所属杏雨书屋所有(以“羽”编号),国家图书馆藏卷颇有可与杏雨书屋藏卷缀合者,如《金光明最胜王经》写本羽348号+北敦6510号、北敦8516号+羽457(16号)+羽457(2号)、羽261号+北敦2609号三组可以缀合,缀合方式皆系“残卷+残卷”缀合,衔接处所有裂痕皆呈竖直向下之势,带有人为撕裂的痕迹,很可能就与李盛铎等人监守自盗有关。

(2)俄藏卷“残片+残片”缀合的比例很高,本馆藏卷互缀、与其他馆藏缀合分别达57组、12组;国家图书馆藏卷只有20组、5组;英藏只有22组、9组;法藏只有馆藏互缀2组。俄藏残片与其他馆藏残片缀合的12组中,与英藏缀合的有8组,与国家图书馆藏缀合的有4组。另外俄藏以“残卷+残片”形式与其他馆藏缀合的27组中,俄藏残片与英藏残卷缀合1组,俄藏残片与国家图书馆藏残卷缀合25组。由此可见,俄藏残片不但数量多,并且相当一部分可以与国家图书馆藏、英藏写卷缀合。四大馆藏中,俄藏入藏时间最晚,1914—1915年,奥登堡在敦煌把藏经洞中的碎片也席卷而去,俄藏的不少碎片正是从英藏和国家图书馆藏卷上掉落下来的。

由此可见,藏经洞文献发现后,确有部分写卷的撕裂是流散过程中人为造成的,但这些残卷的比例应该不会太大。更大量的写卷应该是原本就以残卷或残片的形式保存在藏经洞中。即便那些可以缀合的残卷或残片,如《金光明最胜王经》英藏以“残卷+残卷”形式本馆藏卷互缀2组,与其他馆藏缀合13组;俄藏“残片+残片”形式本馆藏卷互缀达57组,这些残卷或残片多数可能就是原本以分离的状态保存着的。

尽最大可能缀合以后,敦煌写卷的完整度自然会有所提高。根据表1对近百种共计32585号敦煌佛经写本的统计,缀合前某一卷基本完整的仅1962号,残卷数达30623号,残卷比例为93.98%;缀合后某一卷基本完整的写卷增加了92号,残卷比例虽略有降低,但也仍达92.38%。就具体佛经而言,如《金光明最胜王经》,普查所得写卷总数为1977号,其中某一卷基本完整的69号,完整写卷仅占总数的3.5%;缀合以后,大多数缀合而成的写卷依然是残卷甚至残片,某一卷首尾完整数增加了19件,完整数提高到5.91%(88÷(1977-770+282))。又如《大般若波罗蜜多经》,汉文写卷总数为4881号,其中某一卷首尾完整的为318号,完整写卷仅占总数的6.5%;缀合以后,大多数缀合而成的写卷依然是残卷甚至残片,某一卷首尾完整数增加了29件,完整数提高到9.5%(347÷(4881-1906+679))。但即便如此,残卷或残片依然是绝大多数。如以整部完整的十卷本《金光明最胜王经》和六百卷本《大般若波罗蜜多经》经本而言,完整数还会低很多。其他佛经写卷的情况大体相仿。由此可见,无论是缀合前,还是缀合后,残卷或残片都占绝大多数。这的确就是藏经洞文献的原貌。

二、三界寺“经藏”与“故经处”

如上所说,敦煌文献以残卷为主。随之而来的问题是,藏经洞文献为什么以残卷为主?这些残卷汇聚在一起的目的是什么?这些残卷与三界寺藏经是什么关系?这是接着需要深究的问题。

三界寺位于莫高窟前,是晚唐五代敦煌佛教官寺之一,如前所说,三界寺僧人道真曾长期担任敦煌地区的最高僧官———都僧录,可见其地位非同一般。荣新江认为藏经洞的主体文献佛典和供养具都来自“三界寺的藏经和资产”,包括三界寺“供养经和画”,也包括“道真从各寺收罗来的古坏经文”;郑炳林认为藏经洞出土的藏经就是三界寺藏经,来源于抄经、供养经、收集诸寺古坏经文、乞经等四个方面。2这两种观点都有一定道理,但笔者认为藏经洞文献的主体源自道真搜罗的古坏经文,而三界寺的藏经则另有其地。

(一)三界寺的“经藏”

人们指称敦煌文献为“废弃”物,一个主要理由是敦煌文献以残卷为主,而完整的写卷数量极为有限。如方广锠指出,唐代会昌废佛以后到宋初,全国的藏经基本上均以唐智昇《开元释教录·入藏录》为基础而组织,但敦煌遗书中的佛典只有170部左右,约占《开元释教录·入藏录》的七分之一,即便是这些佛典,除少数单卷经、小部头经及若干当时极为流通的经典尚称完整之外,绝大部分佛典也是帙残卷缺、珠零璧碎。敦煌佛教兴盛,统治者崇信,晚唐、五代敦煌教团曾向内地乞求经本,请得包括金银字大藏经多部,补足了本地的大藏。因此,“根据藏经洞封闭前敦煌存有的完整的大藏经以及多部金银字大藏经没有被收入藏经洞,收入藏经洞的全部是单卷残部,碎篇断简,乃至破烂不堪的残卷废纸的事实,‘避难说’确难使人信服”。因而他赞同藏经洞文献为“废弃说”。其实,这与人们把三界寺藏经与藏经洞藏经混为一谈有关。